屋后的几棵小白菜

◎诗人野牛

屋后的几棵小白菜

◎诗人野牛

70年代初,丹江大坝拦断汉水,汉水倒涨上来,淹了我们那座临江的老城。这老城地处内地(与秦岭不远),年代久远。民国之前,称着:郧阳府,管着附近好多地方。抗日战争时,日本人也没打到那里。因此城市保存完好,典型的中国古城之建筑。城内是青石板的老街,城外有环城城墙;东西都有城门;汉江绕城墙自西而东越过。城关住有五万多人。

现在水淹了,人们只好搬往新城。家庭成分不好的,便开始政策性远迁,迁往长江中游的武昌县农村。我家也是右派家属,也在远迁之列。武昌县和郧县虽然都在湖北治内,但一南一北,其间隔着千里之遥。人们的衣食习惯、语言服饰、文化传统也大不相同。

武昌县是长江中游的一个盛产稻米鱼虾的富饶之乡,三国时是东吴孙权的领地,称着:江夏。武昌县面积虽然不大,方言却多。十乡八里,口音不同,读字有异。我家落户的地方是武昌县的湖泗区(以后改为湖泗公社)七海大队七小队,村名:王思之,简称:王家。当地口音:家,不读jia加,而读着ga嘎。

王家和当地村落一样,都是同宗血族一脉相传,祖祖辈辈都在这里栖息繁衍。王家不大,只有百十来户人家。宗亲们面塘背山盖起一些房屋,形成村落。房屋因亲疏不同而横竖不一地连接在一起。大凡亲些的,就近些;疏些的,就远了。但王家就只一个祖先,都是一个祖上传下来的。

村前的池塘,有几亩地大。塘边栽着一些诸如桃李之类的果树,也有一些野生出的杂树,叫不出是什么名字。池塘不太深,也就齐人高的样子,深一点的地方,可以没住头顶。村里的人不敢往那里去,也没有人游泳。倒是一些大水牛,爱往那儿跑,泡在那里,很惬意的样子,只把背和头露在水面。

冬天农闲,快过年了,队里会放干了水,男人小孩都下去闹腾着捉鱼,也不怕冷,塘上塘下的人都很快活。捉鱼的人却满身泥浆,脸面、头发、眼睛也难例外。捉完鱼,便分给各家,自然各家多少有别。开春,便出塘泥,拿去肥田。

平日里妇女们闲着,便在屋前的池塘边洗衣裳。蹲在石板上,棒锤把湿衣打得啪叽啪叽直响,水花倒没溅起多少,声响却传得远。

离大池塘有一箭之地的地方,挨着公路边,还有一口池塘,却小得多。池塘的一角用砖石围砌成一个一两米方圆的池子,叫:井。整个王家的人都在那里挑水吃。井连着塘,塘连着井。塘深井深,塘浅井浅,有人还把水牛赶进那塘里消暑,可见这井水太不卫生了。但王家人也不在乎,老少男女都吃这井的水,都是这样过来,也一样从小到大,生儿育女,没有什么病灾发生。

王家离湖泗桥镇只有半里之遥,鸡鸣狗吠,互有所闻。镇上也多有王家的近亲。

湖泗桥镇不大,只有一条百八十米的小街。街的一边,紧靠公路的一头,是麻子家的钟表铺,父子俩靠修钟表收音机打火机为生。虽是小手艺,在本镇上倒算一个富户。麻子老大不小了,还未娶亲。上身老爱穿一件毛领短上衣,下身穿一条黑色靠(拟音)板裤,

裤管很小,把屁股都箍得紧紧的。上年纪的人很看不惯,年轻人却认为那样洋气。麻子也是跟下放知识青年学的。

麻子家隔壁,是桥保父亲的小商店,生意清淡,勉强度日。桥保父亲年纪不小了,见谁都是低着眼光。桥保家姓王,也是王家出来的。旧社会,桥保家可是当地的一个大户,有钱的很,子女也多,都是一表人才。现在就不行了,改朝换代了。

桥保家的隔壁至街那头一溜房子,是供销社卖生资的,生产资料归国家控制。

街的另一边,麻子家对面的门铺是一家国有餐馆,生意也不多,成天蒸些白面馒头或包子一类的,有时来了乡下人,也在这里吃些汤菜或面之类的东西。

紧挨着这家餐馆是供销社的百货商店、副食店、五金店,一溜摆开,垄断了街的这一半,这一半便是湖泗桥镇的主力商业。四乡八里的人,逢年过节来了这湖泗桥镇,必在此走它一遭,算是大城市里人的逛街消闲。

平时街总是空着,偶尔一两个人走过,街面又清静了。倒是武汉市下放来的知识青年,爱来镇上闲逛。三五成群,一笼一伙的,穿得又洋气,长得也瓜几(拟音,地方语,好看、体面的意思),让镇上的人眼气。武汉知青恶名在外,爱偷鸡摸狗,打架滋事,不像毛主席说的“好青年”,到了广阔天地也没有大有作为。倒是隔三岔五在镇上闲混,找碴子闹事,也没有谁管得了他们!小镇却因此热闹了一番。

一条县级公路穿过湖泗桥镇,从镇西头行二十多里,是贺胜桥镇。贺胜桥处在京广线上,107国道也路经那里。北伐战争时,在汀泗桥至贺胜桥一带打了一场恶战,死伤不少北伐军将士。现在那地方还有纪念墓碑,只是没什么人去凭吊——致敬缅怀了。贺胜桥镇处在武昌县和咸宁县的交界处,一半归武昌县管,一半归咸宁县管。

从湖泗桥镇的东头,行三四十里,是大冶县的金牛镇,金牛镇是个大镇,比湖泗桥大得多。因此湖泗公社的人也常常去那里买东西,也看个热闹。附近没见过大世面的人,竟把金牛镇称着:小香港。

我家在王家落户,起先住在大队书记王立元的旧屋里,是丁字形连接的两个直筒房。王书记盖了新屋,这旧屋就空下了。王书记是共产党员,他管这工作,就把自己的房子让出来给我们住,队上也不给他什么好处。

王书记文化虽没多少,人却很干练,工作能力强,讲话嗓门很宏亮,他一在场,谁都不敢说话。王书记平时倒还和气,长得大眼睛,双眼皮,身材也还高,一看就是“国家干部”,跟村里的人不一样。

在王书记家住了两年,县里给移民户盖房的拨款到了,也分下来几根树木,让生产队给我们盖房子。王书记问我妈,房基选到哪里。我妈来农村也没干农活,仍是做她的裁缝。远近村子里谁家做新衣,便一大早来人把我妈的缝纫机挑去,就在那家做一天活,管饭吃。农村人奸,天麻麻亮就来接,晚上黑定了还不放人去。

我妈惦记着她的活路,想把房子盖到湖泗桥镇的边上。这里的旱地、水田、坡上的麻地也都是王家的。七保的叔牙(拟音,当地人称父亲叫:牙)是大队部的人,他家就在那里盖的新房。过他家大概一两家便是镇上地道的居民了。

王书记和队上的人一商量,有人不同意,不想让移民户占这个便宜。到底是外来人!王书记又去问我妈,说那地方不行,随便找了个理由,把我妈搪塞过去了。王书记说,你再选选吧!

我妈也没多的主意,想来想去,比不下来。问我。我说,山上那块平地蛮好。王家屋后的山上(说是山,其实也就是个小土包。湖泗桥一带俱是丘陵。用我们山里人的眼光看,连个小土包也不算)有块平地,像个小禾场,但没人打过谷,不知为什么,也许习惯使然。农村人保守,不愿开先例。我和八保、九保、冬保老爱去那里爬树。场子旁边有一棵老枫树,有两人合抱之粗,十几丈之高,庞然大物似的;漫漫岁月无形的蚀刻,生存中飞来事物有意无意、善意恶意的骤然碰触,老枫树自身的新陈代谢,都使它满身疮痍,蕴满苍凉,而树上却满是绿哗哗的叶子,远近都看得见,怡目得很。

我们几个孩子老爱爬树,树根一人高的地方长有一根小枝,使劲跳起来便能抓住;用劲攀起身子,便爬上树干;爬到老树尖上,风吹枝摇,又快感又惧怕。就是在低一些的枝丫上坐下,也能看得很远。

看得见王家后面的李家;东北方的丰家;东南方的刘家;正南很远的大队部、七海水库;西边的湖泗桥镇,镇东头的粮站;镇西头的柴家,挨着柴家的湖泗中学(我们便在那所中学读书),以及西南面的万家;西南北边的甘家等等。

下大雨时,冲下一股雨流,奔腾地,像山洪,倒不能把小禾场咋样。禾场地面土硬,也冲刷不了什么;雨水便平均开来,泻下更低的地方。倒是禾场里边,靠近老枫树的那儿,斜下来有好几米远,被雨水冲刷得光溜溜的,啥草也不长,裸露着黄黄或黄中泛红的土色。

一次,我和八保(贫协组长的儿子,头上有瘌痢)把生产队仓库里的一面红旗摸出来,爬上枫树,把它绑在树颠上,它就迎风招展,好一段时间都在那里威风。鲜红的旗子,绿茵茵的枫叶,蓝湛湛的高天,吸引着我们天天去爬树,好像和它一般风光。

小禾场在屋后山上,人也少去。山上长满松树,不大,就只握把粗,丈来长,虽然疙疙瘩瘩,倒也郁郁葱葱;风吹涛响,有些玄静。山上有一条小路,穿过山间,可走到王家山后的李家。小路的这头,就从这禾场上经过。

我给我妈一说,我妈也觉得可以。王书记又来问时,我妈说就枫树下那个场子。这次王书记很爽快,也

不跟谁商量,自己一个人当面就拍板定下了。

起了墙基,几天就把房子盖好了。是一明一暗,一间堂屋一个厨房的格局。由于经费有限,房子盖得很寒伧。从地面往上数,青砖不过三五层;再往上,清一色都是土坯了。雨天雨大时,青砖都浸湿了,土坯也被损下几小片。久而久之,是要倒塌的。不过现在是新房子,我和我妈也心里喜欢,现在还想不到很远的事情。

从屋里翘着眼睛往上看,可以看得见很多露缝;但总的来说,那些红瓦还称职。不是大风大雨的时候,就不滴下雨水来。就是滴了雨水,也只二三处,用盆盆罐罐接一下就没事了。

那时我已读到高中了,篮球打得特好,是校男子篮球队的队长,几乎没有人不知道我。喜欢篮球的人,更和我熟得很,有的就厮混在一起。不上课时,我也带他们去我家玩,我妈多不在家,出门做裁缝去了。几个同学房前房后转转,不乏几分新鲜。

在那个年代,城里还是统购统销的计划经济;农村虽有自留地,但也不准搞资本主义。自留地却是管不了的,农民靠它种菜下饭。我家也分有一块自留地,随季节的变化,改种不同的菜疏,多是白菜萝卜、青椒茄子等等。其中白菜萝卜就是长年的菜,我印象也深。也经常帮我妈翻地、浇水、栽苗,也常常去摘菜回来炒着吃。

地里的菜长得太好了,也有人偷菜。冬天地里的卷心白和萝卜,就老有人偷。可能我家的菜长得不怎么的,所以偷菜的事,似乎没有过。

小禾场盖了我家的房子,那空间便没有了。从山后小路走的人,也只能路过我家。眼睛多事的人,便爱往里面看几眼,身子已走过两三步了。

我家房后,有两三米宽的白地,土地太瘠,也不长什么。那地紧挨着斜坡,上三五米的斜坡,就站在那棵老枫树的脚下了。

一天我放学回来,在公路边拣了一棵杉树苗,不知道谁落下来的,我把它拣回去栽在我家的屋后。放学回家,也隔三岔五地给它浇点水,薅一下它根边的草。杉树不好看,命倒很贱,不几天就长活了,成长起来。

隔天我又给小杉树薅草时,不留神,一眼看到了斜坡脚上长出了几棵小白菜(许是野风把哪里的种子吹到了这里),小小的个头,十分贫寒;在阳光下竟也站直着腰身,叶片枝干一样毫不含糊地伸展着,委实是生长。不过土地实在太贫瘠了,什么养分也没有,因此你一眼就能看透它的营养不良。小小的年纪就有黄叶,苦瘦瘠劳累的模样,不比城市里贫民窟的孩子强。只是那叶脉间的一条主筋,倒朱红得有些紫,显得十分放目。

不知为什么,我竟多看了它们几眼,算是认识了。以后去小杉树那里,我总会再看它们几眼。过段时间,觉得它们长大多了。只是那苦瘦瘠累的样子却改不了,还是那种辛辛苦寒味道。不如我们地里的白菜,早乌油油,嫩闪闪,非常的茁壮,早就吃开了。

我家住在山后,离村子里的房子有点距离,猪和牛也少来这里转悠。但偶尔还是有一两头不知谁家的猪,游兴不减地东啃西拱,一路哼叽地破坏下去。有几次,我都担心那几棵小白菜,怕被猪拱吃了。

我的担心是多余的。屋后过了几趟猪了,有时是我看见、听见,有时是我从它们留下的猪屎判断出来的。当我站到杉树边,看那几棵小白菜时,它们却健在得很,毫无伤损的痕迹。现在想来,那地的贫瘠,连猪都不屑一顾了。也亏了这,我那几位朋友才生存下来。

冬天到了,放了寒假,田地都落上霜了,白薄薄的一层,冻人得很。自留地的青菜几乎没有了,几蔸卷心白干枯了包叶,一蹲蹲地干呆着;几棵大白菜,也没有人样地硬撑在那儿。

晴好的一个下午,阳光至美,金黄金黄的像童话的色彩。我来了一个姓郭的同学,我又叫来七保,三个人在屋后空地闲磨蹭。说着闲话,一眼,我又看见了我那几位朋友。寒风中,好像冻红了脸,往日的那种苦瘦瘠累反倒淡薄了。空旷的环境,使它们更形孤单。我悄悄地看着,边听七保跟那个同学海谈趣闻,又注视了它们良久。

三月间,前山后坡都开满了黄灿灿的油菜花,仿佛锐黄的霞锦,把田野装扮得无比妖娆。田埂地边也开着各色杂花,风和日暖,农民们破犁耕田。菜地的菜苔开花了,还在很嫩时,大多已被掰在吃了。嫩菜苔,清炒也好吃。就是不炒,放牛娃也可以撇一两个,撕了皮,吃里面嫩闪闪的芯子。

油菜结籽时,它们早被吃光了。剩下个大蔸子,也被薅出来,扔在地头上晒干烂掉。

我家屋后的那几棵小白菜,却没有人惹它们,还好端端地居住在那儿。只是褪了老叶,长了花苞;紧接着,也竟结了籽,生命的一个周期完结了。再经一些时日,日晒雨浇,种子也会脱落,坠入泥土。如果野风袭来,还不知要把它们吹向何方呢?不管是哪里,该会有另一番生长和梦想吧!那些没被吹走的,还会在现在这个地方,继续生长死亡,儿孙相沿,不失一番景象。

高中毕业时,移民户落实政策,我家户口转到湖泗桥镇上,我妈安置到湖泗建筑队工作。说是“工作”,就是打小工。四十多岁的妇人了,也还要爬高上低,给师傅递砖端泥。

我家搬走后,那房子闲落了没几天,生产队把它拆了。波保的丫(拟音,丫就是妈)嘀咕说,外乡人的房子在山顶上,压了王家的风水。队里的人觉得有道理,立即把它拆了。那地方又变成一个荒场子。老枫树当然还在那里;大雨后,从坡上冲下来的水流还是那样强劲;被雨水冲刷过的斜坡那地方,土色还是那样裸黄裸黄的,其间夹着一些红。只是不知道我栽的那棵小杉树和被野风吹来的那几棵小白菜可否安在?人走了,又忙

其它的事去了,再没有闲时间去那里探望它们了。生命该不会放弃生长吧?!

也就是高中毕业的那年,我被招工到了武汉自行车厂。武汉自行车厂是国营工厂,我们几十人却是大集体指标,我分在该厂基建科做泥瓦维修青工。工作虽不好,但工人那时在全国人民心中地位还是很高的,无产阶级还是国家的主人。

我们那个厂当时在湖北的咸宁,咸宁是湖北省的南大门,紧邻湖南,离武汉市约90公里。咸宁是一个三线工业区,武汉市好多工厂都已经或准备迁到那里。已迁去的有:武汉自行车厂、武汉保温瓶厂、武汉第三砖瓦厂、湖北电机厂等等。这是国家出于反帝反修,准备打仗,撤离中心城市的战略考虑。不然都集中在大城市,帝修反一个原子弹轰来,不就全报销了吗?

可是迁来了几个厂后,发现问题蛮多,不好解决。比如用水问题,用电问题等等。咸宁就一条小河,称着:淦河。说是河,其实只有一两丈宽,水流也少;跟长江汉水比,不过是一个小渠沟。要供那么大的工业用水,确实也难为它了。三线迁移计划只好停止。后来的不来了;来了的也思着回家。我们厂百分之九十的都是武汉市人,都不愿呆在咸宁这个小地方。

闹腾几年,自行车厂也重新搬回武汉市了。我也随厂迁到了武汉,在大城市,又长了许多见识。在工厂当工人没有身份,便喜好读书,这是受了封建文人读书入仕的下意识影响或集体无意识影响,就交了一些文学朋友,大家组成文学社,认真得不得了。

80年代初,我父亲右派改正,恢复工作,从劳改农场回到湖北郧阳一中教书,我家也从湖泗桥镇搬回郧阳中学。年底休探亲假,我回到郧县家中。饭后无事,父亲说,我给你讲一个楚人的故事。

这人是楚国的一位元勋,临终时,他嘱托儿子不要做官,不要接受楚王的封邑。他的儿子忠实地执行了他的遗嘱,安于贫贱,默默无闻。一个伶优同情他,向楚王奏明了他的境况。楚王感于他父亲的功劳,执意要封一块丰腴的土地给他。他却要求了一块很偏僻的瘠地。很多人不明白此中的道理。

父亲问我,你知道这个楚人为什么不让他儿子继承荣华富贵吗?这是常人梦寐以求的东西。

我想不到。

父亲说,春秋乱世,膏腴之地、王权显爵,人志在必争,此惹祸丧命之物也!而偏僻贫瘠的地方,才能少有人争,躲过战祸。楚人舍富贵,以求平安,这正是他高明和富有远见的地方。

我们厂搬回武汉市后,我从小地方来到了大地方,人所羡慕之事。我又读了很多书,在《东周列国志》上我读到了这则故事。

楚庄王十二年春三月,楚令尹孙叔敖病笃,嘱其子孙安,不可入仕,不可受封大邑。若庄王执意要封,则只能接受寝邱。寝邱,乃楚之贫瘠之地也。

其子孙安,恪守父命。在寝邱儿孙代传无扰。

我又想到了屋后的那几棵小白菜。虽在贫瘠环境,却得善始善终,儿孙繁衍。地里的菜疏,虽则地肥苗壮,堪为人羡,却只是他人口中之享。又想及圈养场,无论猪、牛、羊、马或其他什么,虽则风雨无忧,不为吃住扰心,也无生存竞争之劳顿,且个个长得膘肥体壮,却只为长膘割肉而已。如此想,心中不禁多了一些怅然。

孙叔敖身逢乱世,征战多年,惯看了荣华富贵和功名利禄的凶险和无聊,他才能透悟此中之不值,而渴望平安平淡。人在高贵之极时,反觉平淡之生难得。

可是人生境界不一样,所处环境不一样,生命阶段不一样,人的心思和意愿又完全不一样。

人在年轻时,心高气傲,崇尚功名,虽九死一生,也在所不惜,不搏个功成名就,人生不甘。也是的,没有人生成功,恐怕连一些最基本的生存权利都没有吧!

人在贫穷时,也难超脱富贵。为追逐财富,人不惜身犯王法,铤而走险。也就是些身外之物!可是没有这些身外之物,人生却也难过。

总之:人,有之,则可弃之;无之,则惜爱有加。处在此端,人追求彼端;处在彼端,人又羡慕此端。这看起来很好笑,但生命中无时无处不充满着这种滑稽:穷人为富贵,不顾性命;富人为平安,宁愿孤贫。

其实深一细想,这也合乎道理。只有构成需要,人才会追求。孙叔敖经历了功名和富贵,他差的是安全和平淡,所以他无视富贵,追求平淡。不过他这个平淡,并非常人碌碌之举,而是极其富于谋算。

人就是这个样子:没有得到之前,是一种感觉;得到之后,又是一种感觉。虽然不可硬性地顾此弃彼,或顾彼弃此,但不同的经历和需求肯定会让人做出完全不同的选择。

人类社会竞技的激烈,似乎已无“寝邱”之地。每一寸空间,每一个机会,都似乎充满了刀光剑影,阴谋诡计。可以超然竞争之外的圣地不存在了。

尽管如此,退一步地看社会、人生,对我们恐怕还是有益的吧!尤其是当我们不为基本生存忧心后,获得内心的平静和闲适恐怕才会使生命惬意吧!如哲学家老子那般,超然物外,隐身于天地之间,去捕捉、玩味、感悟心灵的丰富和性灵的幽微,不亦大乐!此已大痴过望了吧!

2002年(选自《生命和感动-诗人野牛自述》)

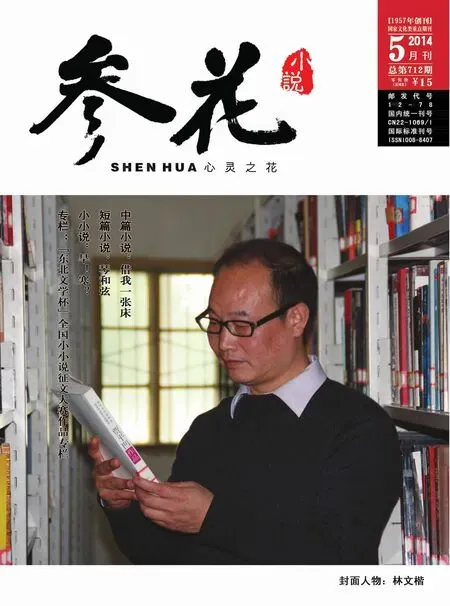

(责任编辑 姜鹤)