安家沟流域不同植物措施坡耕地的产流产沙特征

刘雪峰,张 富,张佰林,李旭春

(1.甘肃农业大学 林学院,甘肃 兰州730070;2.定西市水土保持科学研究所,甘肃 定西743000)

坡耕地是产流产沙的重要场所,易引起严重的水土流失,从而导致土层变薄,养分流失,造成地力低下,严重阻碍农业生产的可持续发展[1-5]。植被措施是水土保持领域中被广泛使用的一项可有效防止水土流失、改善生态环境的措施。植被作为生物措施,具有减少和削弱降雨侵蚀动能,增加入渗和减少径流量与流速,提高土壤抗蚀性与抗冲性,以及固土护坡的特殊作用[6]。因此本研究通过对甘肃省定西市安家沟小流域径流小区自然降雨产流产沙的定位观测,对坡耕地不同措施的径流、泥沙特征及其变化规律进行分析,以期为黄土高原坡耕地综合治理提供基础数据和科学依据。

1 研究区概况和研究方法

1.1 研究区概况

研究区设在甘肃省定西市安定区凤翔镇安家沟小流域。属中温带半干旱区,该区年均气温6.3℃,年均≥50℃活动积温2 933.5℃,年均≥10℃活动积温2 239.1℃,极端最高、最低气温分别为34.3和-27.1℃,年均降水427mm,其中60%以上降雨集中在7—9月份,且多暴雨,空气相对湿度65.8%,太阳辐射592kJ/(cm2·a),有效生理辐射49%,年日照时数2 409h,无霜期141d,蒸发量1 510mm,干燥度1.15,属于中温带半干旱气候。

1.2 研究方法

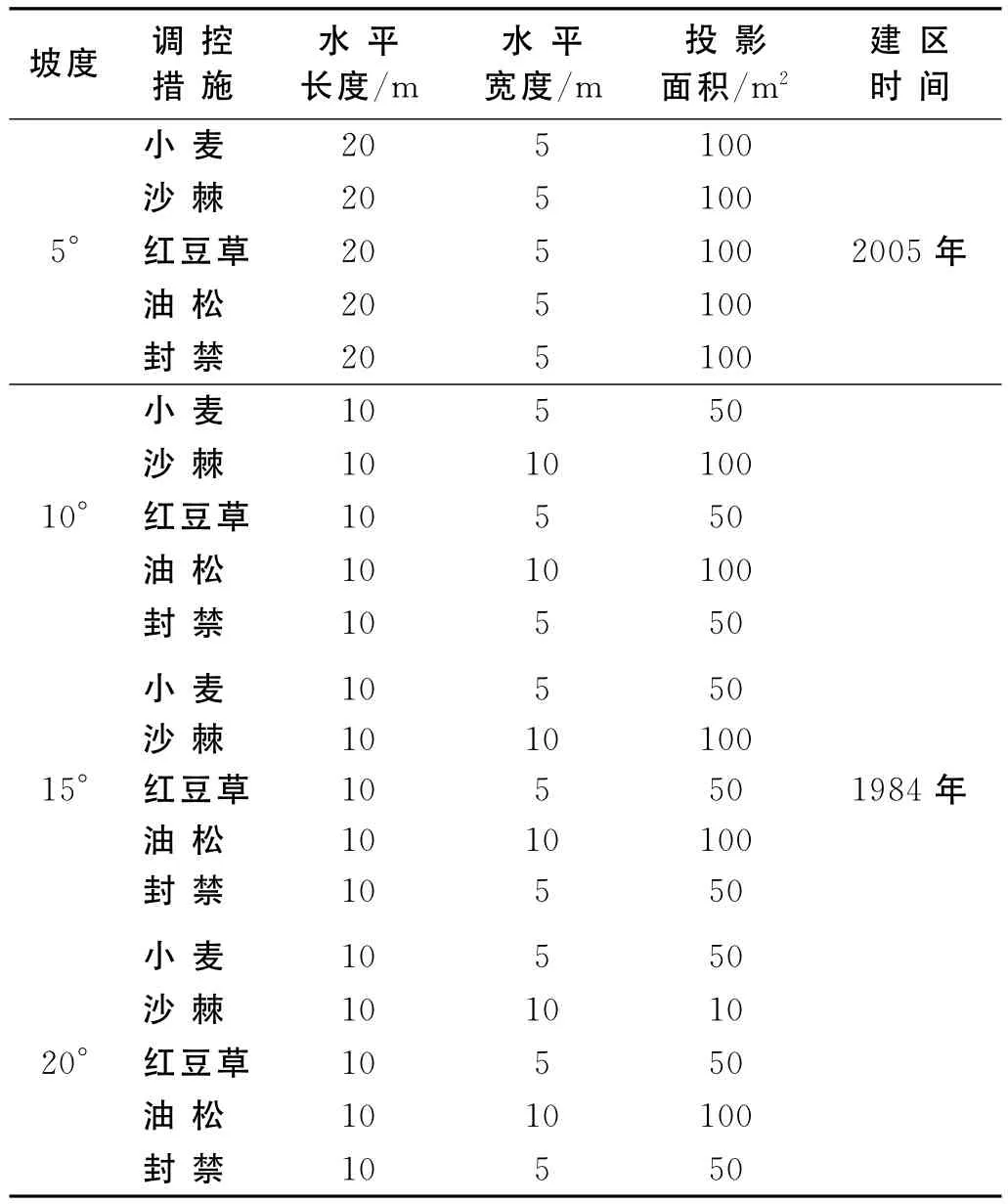

1.2.1 降雨观测 径流观测场配有自动雨量观测站,通过采用虹吸式自计雨量计SJ1进行降雨量、降雨历时、降雨强度、最大30min雨强等项目的观测。根据当地降雨条件,试验监测选择在2007—2010年的5—9月进行,雨后监测均在降雨后24h内完成。1.2.2 径流、泥沙观测 径流小区共设5°,10°,15°和20°这4种坡度级,措施种类分为农作物、人工种草、乔木林、灌木林、封禁5种植物措施的径流小区20个,小区面积50~100m2,各小区四周边缘筑起高出地面15cm的地面分水界,在每个小区下面配套有3级径流桶(其中两个小区各设有一个集流池),以对每次降雨后的径流、泥沙进行观测,各径流小区特征详见表1。径流量和泥沙量的观测均在降雨结束后进行测定,径流量在集水池中用体积法求得;泥沙量的测定为待一次径流结束后,将集水池中的水和泥沙充分搅匀,取一定体积的水样,将所取得的样品带回实验室,然后进行静置、过滤、烘干和称重。

2 结果与分析

2.1 侵蚀性降雨观测结果

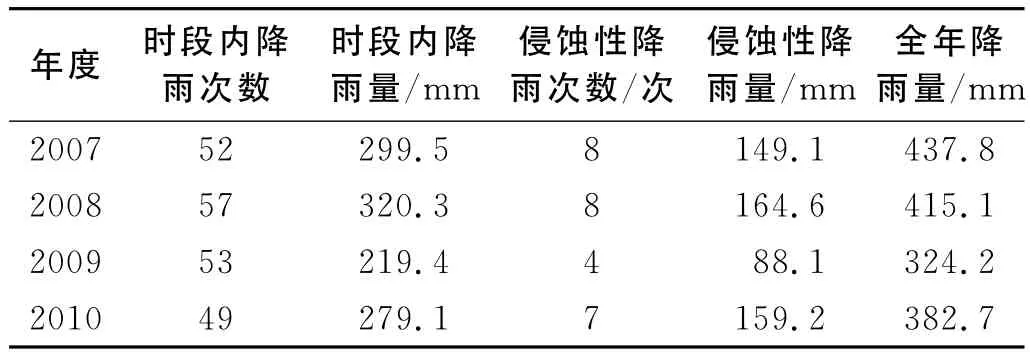

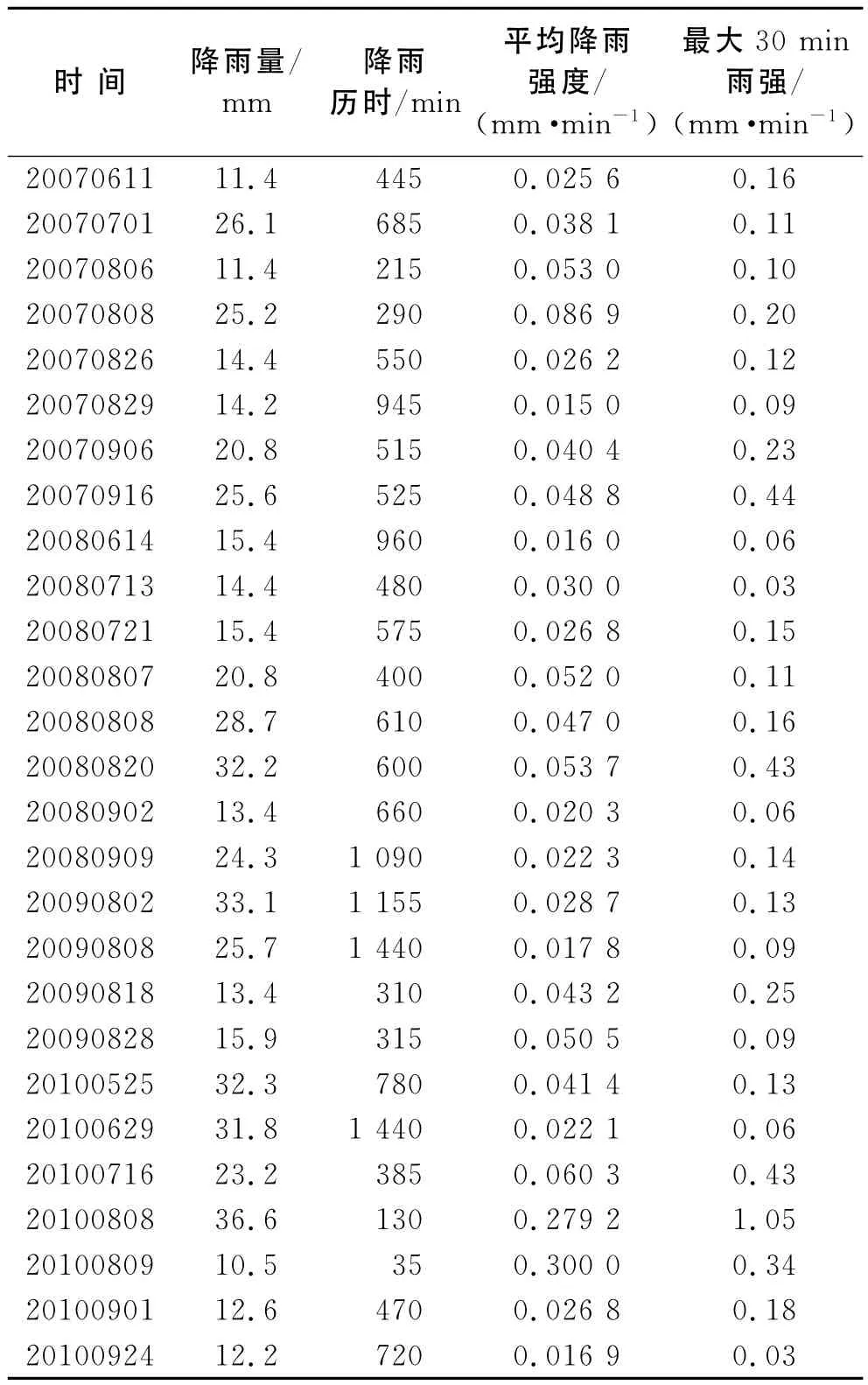

降雨是产生坡面径流的直接原因,当降雨速率大于土壤下渗速率时或降雨量超过表层土壤最大需水量时即会形成产流。在所有降雨中,只有部分降雨发生地表径流,从而引起引起土壤侵蚀,发生真正意义上的土壤流失,这部分降雨称为侵蚀性降雨[7]。侵蚀性降雨观测结果详见表2—3。

表2 降雨观测结果

表1 各径流小区特征

1.2.3 植物品种选择 农作物选小麦 (Triticum aestivumL.),播种量为200kg/hm2;乔木林为油松(Pinus tabuliformis Carr.),株行距为2m×3m;灌木林为沙棘(Hippophae rhamnoides L.)株行距1m×1m;红豆草(Onobrychis viciaefolia Scop.),播种量为100kg/hm2。

表3 时段内侵蚀性降雨特征

从表2中可知,自2007—2010年5—9月试验期间共降雨211场,侵蚀性降雨次数为27次,占试验期内总降雨次数的12.79%。其中2007年降雨52次,总降雨量299.5mm,占全年降雨量的68.41%,侵蚀性降雨8次,总降雨量149.1mm,占全年降雨量的34.06%;2008年降雨57次,总降雨量320.3mm,占全年降雨量的77.16%,侵蚀性降雨8次,总降雨量164.6 mm,占全年降雨量的39.65%;2009年降雨53次,总降雨量219.4mm,占全年降雨量的67.67%,侵蚀性降雨4次,侵蚀性降雨总量88.1mm,占全年降雨量的27.17%;2010年降雨49次,总降雨量279.1mm,占全年降雨量的72.93%,侵蚀性降雨7次,侵蚀性降雨总量159.2mm,占全年降雨量的41.60%。

从表3可以看出,侵蚀性降雨量多发生在7—9月,共23次,是所有侵蚀性降雨的85.19%。所有侵蚀性降雨量范围为10.5~36.6mm,属于中到大雨[8]。由此可知,试验区产生坡面径流、土壤侵蚀主要来自少数几次的中到大雨;同时侵蚀性降雨标准为大于10mm,与前人的研究结果一致[9]。

2.2 径流小区观测结果

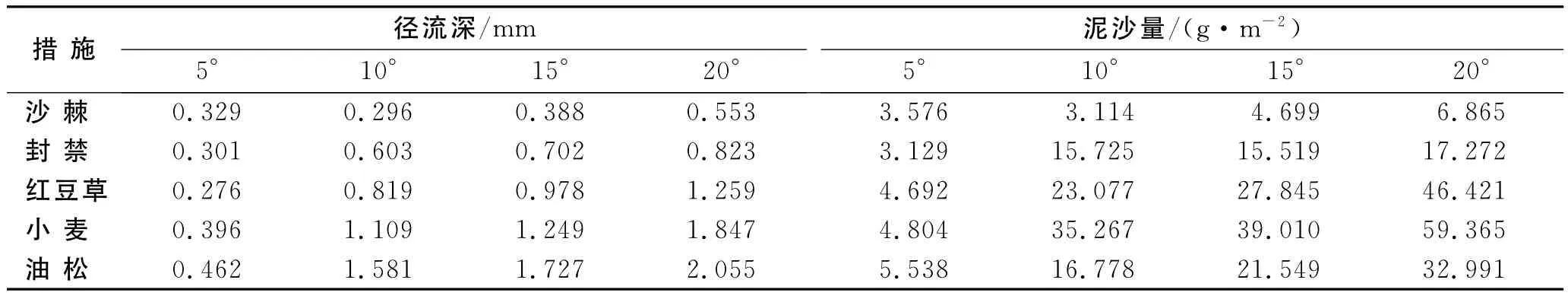

由于试验期内产流产沙降雨次数较多,不便对每场降雨的产流产沙分别进行分析,为此,对次降雨平均径流深、泥沙量进行统计,并分析其产流产沙特征。次降雨平均径流深和泥沙量统计结果详见表4。

表4 次降雨平均径流深、泥沙量观测统计

不同措施径流小区的产流产沙能力各不相同。从表4中可以看出,5种措施的次降雨平均径流深和产沙量差异极大,图1—2分别为5种措施的次降雨平均径流深和泥沙量随坡度变化图。从图1可以看出,相同坡度条件下,除5°坡度外,5种植被措施在10°,15°,20°坡度径流小区的次降雨平均径流深大小顺序依次为:油松>小麦>红豆草>封禁>沙棘,说明5种措施的减流能力依次增大,沙棘的减流能力最强;但在5°坡度条件下,5种措施的次降雨平均径流深差异不很明显,而随着坡度增大,其产流量差异显著,说明坡度越大,越能反映措施的减流能力。

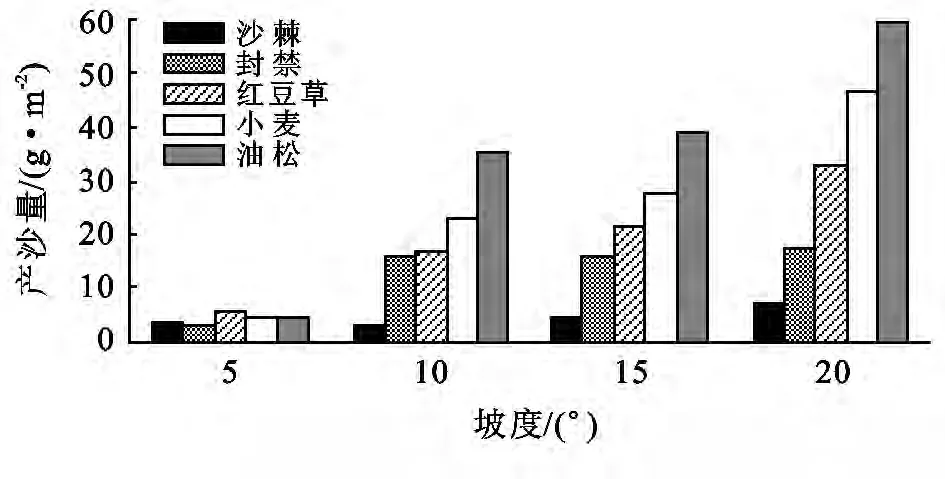

从图2可以看出,相同坡度条件下,除5°坡度外,5种措施在10°,15°,20°坡度上的次降雨平均产沙量大小依次为:小麦>红豆草>油松>封禁>沙棘,说明5种措施的减沙能力依次增大,沙棘的减沙能力最强;但在5°坡度条件下,5种措施的次降雨平均产沙量差异不很明显,而随着坡度增大,其产沙量差异显著,尤其是在20°坡度条件下,说明坡度越大,越能反映措施的减沙能力。

径流及泥沙流失量的大小也反映了各种植模式下土壤的抗蚀能力[10]。分析可知,沙棘措施的抗蚀能力最强。其中油松的次降雨平均产流深大于小麦和红豆草,而产沙量却小于小麦和红豆草,原因是种植小麦、红豆草时对土壤进行了翻耕,使土壤变的疏松,导致其土壤下渗速度快,另一方面,由于土壤疏松,一旦产生径流,其携带的泥沙必然较大,而油松地种植多年后没有进行过整地,相对于小麦、红豆草的土壤较硬实,因此其下渗速率低,产流量相对较大,产沙量反而比小麦、红豆草小区的产沙量小。

图1 各措施不同坡度次降雨平均径流深

图2 各措施不同坡度次降雨平均产沙量

2.3 坡度与产流、产沙量相关分析

坡度是影响降雨径流、产沙的一个重要因素。由表4和图1—2可知,相同措施下,10°坡径流小区的次降雨平均径流深和产沙量均小于20°坡径流小区,与前人的研究结果是一致的,即相同措施下,随坡度增加,径流量和产沙量是明显增加的[11-15]。通过对各措施的径流深、泥沙量与坡度进行回归分析可知,无论哪一种措施,其次降雨平均径流深、泥沙量与坡度的相关关系非常密切。各措施小区径流深与坡度的相关系数分别为:沙棘0.746,封禁0.993,油松0.947,红豆草0.985,小麦0.952;产沙量与坡度的相关系数分别为:沙棘0.781,封禁0.841,油松0.976,红豆草0.947,小麦0.951;均达到显著相关水平。

封禁、红豆草、油松的径流深与坡度均为对数关系,其径流深随着坡度的增加而增加速率由快到慢,说明这3种措施在大坡度上的减流能力较强;小麦的径深与坡度之间的关系为幂函数关系,其径流深随着坡度的增大而增加的速率由慢到快,即小麦在小坡度上的减流能力越明显;封禁、小麦措施的产沙量与坡度的关系为对数函数,产沙量随坡度的增大而增大的速率有大到小,因此二者在大坡度上的减沙能力明显;红豆草、油松的减沙量随坡度的增大而增大的速率有小到大,说明二者在小坡度上的减沙能力越大;沙棘的径流深、泥沙量与坡度的关系均为线性关系,增大速率稳定。

沙棘的径流深、泥沙量与坡度的相关关系较其他措施小,说明坡度因子对沙棘措施的产流产沙影响较小,这是沙棘的生物学特性所决定的,沙棘是一种落叶性灌木,其特性是耐旱、及耐贫瘠,耐冷热,根系发达,须根较多,生长力旺盛,一般从第二年起,沙棘的生长就达到高峰期。因此其植被覆盖度远大于其它措施,林冠截留、枯枝落叶层拦蓄了大量的降水,从而消弱了坡度对径流、泥沙的作用。

2.4 径流深与产沙量相关分析

根据统计结果可以发现,径流深与产沙量之间具有一定的相关关系,相同措施条件下,产沙量随着径流量的增加而增大。通过20°径流小区的径流深与产沙量的回归分析结果可知,各措施的径流深与产沙量之间存在相应的数学关系,各小区相关系数分别为:封禁0.871,红豆草0.997,沙棘0.970,小麦0.982,油松0.992,均达到极显著相关。其中:封禁、沙棘、油松3种措施的径流与泥沙的关系为对数函数,产沙量随径流增大而增大的速率为由大到小,当径流达到一定程度后,产沙量趋于稳定;红豆草、小麦的径流泥沙关系为幂函数关系,2种措施的产沙量随径流的增加而增大的速率由小到大,说明径流量越大,对土壤的冲刷作用越强,挟沙能力越大。由此可见,径流对土壤的冲刷作用是泥沙的重要来源,控制径流是控制产沙,减少土壤侵蚀的一种有效措施。

3 结论

(1)安家沟小流域侵蚀性降雨由少数几次的强降雨所引起的,多发生在7—9月,侵蚀性降雨标准为大于10mm。

(2)5种措施中种植沙棘对减流、减沙效果最好。因此,种植沙棘是安家沟小流域控制水土流失的有效措施。

(3)相同措施条件下,产沙量随径流的增大而增大,而且相关性非常显著。因为产流降雨是坡面径流流失的前提,泥沙流失是伴随径流产生的。

[1] 傅涛,倪九派,魏朝富,等.坡耕地土壤侵蚀研究进展[J].水土保持学报,2001,15(3):123-128.

[2] 李晓红,韩勇,郑阳华.三峡库区坡耕地土壤侵蚀治理效益分析[J].重庆大学学报:自然科学版,2007,30(1):134-138.

[3] 南秋菊,华珞.国内外土壤侵蚀研究进展[J].首都师范大学学报:自然科学版,2003,24(2):86-95.

[4] 李登航,王立,黄高宝,等.保护性耕作对黄土高原坡耕地水土流失的影响[J].安徽农业科学,2009,37(13):6087-6088,6111.

[5] 杨建英,赵延宁.坡面侵蚀研究现状及展望[J].北京林业大学学报,1994,16(1):95-101.

[6] 于国强,李占斌,裴亮,等.不同植被类型下坡面径流侵蚀产沙差异性[J].水土保持学报,2012,26(1):1-6.

[7] 王万忠.黄土地区降雨特性与土壤流失关系的研究(Ⅲ):关于侵蚀性降雨标准的问题[J].水土保持通报,1984,4(2):58-63.

[8] 江青龙,谢永生,赵婷,等.冀北山区不同土地利用类型的坡面产流产沙与降雨的关系研究[J].干旱地区农业研究,2011,29(6):202-207.

[9] 谢云,刘宝元,章文波.侵蚀性降雨标准的研究[J].水土保持学报,2000,14(4):6-11.

[10] 蒋光毅,史冬梅,卢喜平,等.紫色土坡地不同种植模式下径流及养分流失研究[J].水土保持学报,2004,18(5):54-58,63.

[11] 杨建霞,雷孝章,邱景,等.5°~25°坡耕地径流小区产流产沙规律[J].中国水土保持科学,2008,6(S):30-34.

[12] 刘松波,庄春兰,孟琳琳.坡度对坡面侵蚀产沙响应的研究[J].中国水土保持,2009(5):44-47.

[13] 高建恩.地表径流调控与模拟试验研究[D].北京:中国科学院大学,2005.

[14] 唐小娟.坡地分段雨水集蓄利用技术试验研究[D].北京:中国科学院大学,2004.

[15] 唐小娟,吴普特,高建恩.不同坡面径流调控措施的筛选试验研究[J].四川水利,2004,1(S):57-60.