陕北志丹西区长3油藏控制因素分析

李学标,王建民

(西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安710069)

研究区地处志丹县西部金鼎-旦八地区,位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡的中部。区内长6、长4+5、长2、延10、延8等油藏历经多年勘探开发,油田产量锐减,可动用储量不足,稳产难度极大,亟待寻找新的接替层系,以实现油田可持续发展及增储挖潜和稳产增产目标。根据盆地区域地质背景及演化特征,长3油层组是中生界延长期湖盆再次回返上升期的沉积,河流作用增强,三角洲建设型发育[1];志丹西区处于三角洲平原到三角洲前缘的有利相带之上,以往多数钻井揭示其砂岩储层比较发育,油气显示比较丰富,局部井区通过试油试采曾获得过工业产能,昭示出良好的勘探开发潜力。尽管如此,由于历史的原因,目前区内长3油藏的勘探开发程度仍然较低,对其油藏地质特征及主控因素缺乏认识。深入研究其油藏地质特征,明确其油藏控控因素,对下一步的勘探开发部署具有重要意义。

1 油藏地质特征

区内长3油层组总体表现为一套正沉积旋回,并进一步可划分为灰绿色细砂岩、浅灰色泥质细砂岩、深灰色泥岩或泥质粉砂岩的3套下粗上细的正韵律层(也见有少量反韵律),分别为长31、长32和长33,沉积厚度一般为97.5~130.8 m。研究区长3油层分布较为分散,遍布于整个研究区,其中长33是本区的主力油藏,本次研究以长33小层为例。

1.1 构造特征

研究区位于鄂尔多斯盆地构造主体——陕北斜坡的中部,地层构造整体呈倾向略偏北西的平缓单斜,与区域构造特征基本一致,没有大的构造起伏,主要发育微型鼻状构造。由于地层厚度变化不大,各个小层顶面构造呈现良好的继承性。

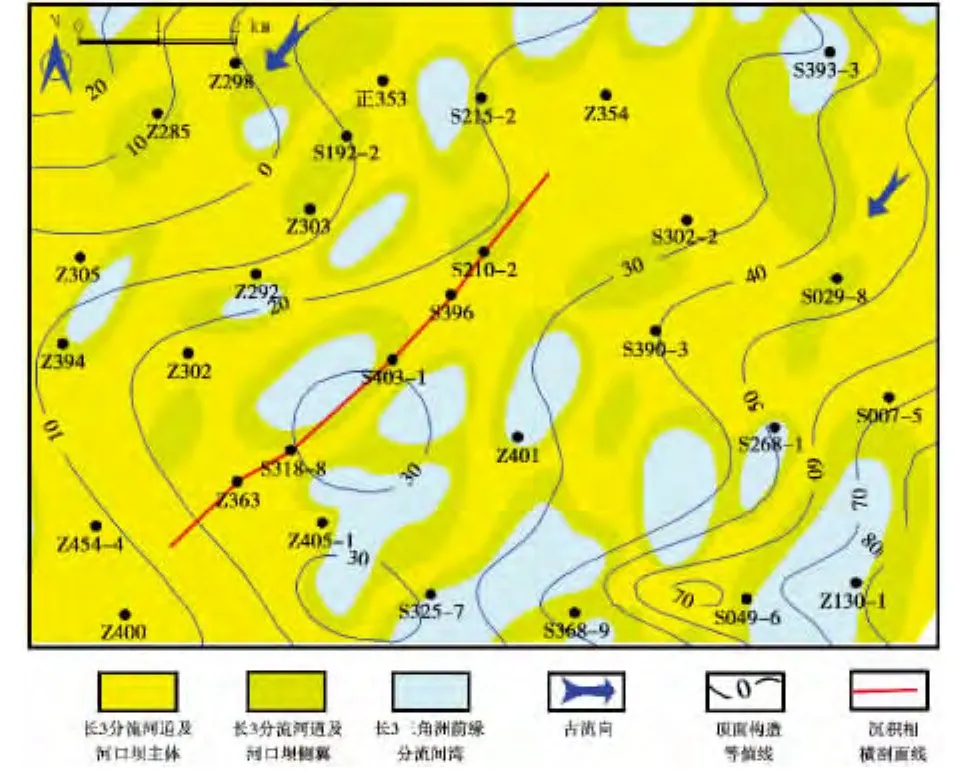

局部发育微幅度的鼻状构造(图1),主要为长轴鼻隆,典型的一处为长轴鼻隆,轴线沿Z394井-S318-8井延伸,鼻宽约2~4 km,鼻长约6~7 km;此外,在Z171-6井区,形成穹隆构造,闭合度仅1~2 km,闭合面积不足2 km2。

1.2 沉积特征

长3时延长期湖盆逐渐消亡,这时期主要发育水退型三角洲前缘。此时周缘碎屑物供应能力增强,沉积速度加快,三角洲体系处于建设期,砂岩发育,主要的物源区来自北东方向,流向为北东-南西方向[2]。

根据大量的测井和录井资料,结合实验分析、岩心观察、序列组合分析以及前人的研究[3-5],确定长3油层组属于湖泊三角洲沉积,进一步可划分出三角洲前缘亚相以及河口坝、远砂坝、分流间湾、分流河道、天然堤等五个微相类型。

从沉积相平面图上看(图1),分流河道呈宽窄不一的带状,分流间湾呈条带状发育。从砂地比的比值上看,在Z410井-027-7井块、Z354井-Z498-1井块、Z397-1井-Z86井等井块出现高值区,如Z400井砂地比达到0.75,位于河道的主体部分。总体来说,长33砂地比0.11~0.87,平均0.48,长32砂地比0.12~0.82,平均0.43,物源方向与长33保持一致,长31砂地比0.12~0.88,平均0.43,物源方向与前两期保持一致。分流河道成为砂体的主体骨架,各小层砂体展布情况既具有继承性又富于变化性。

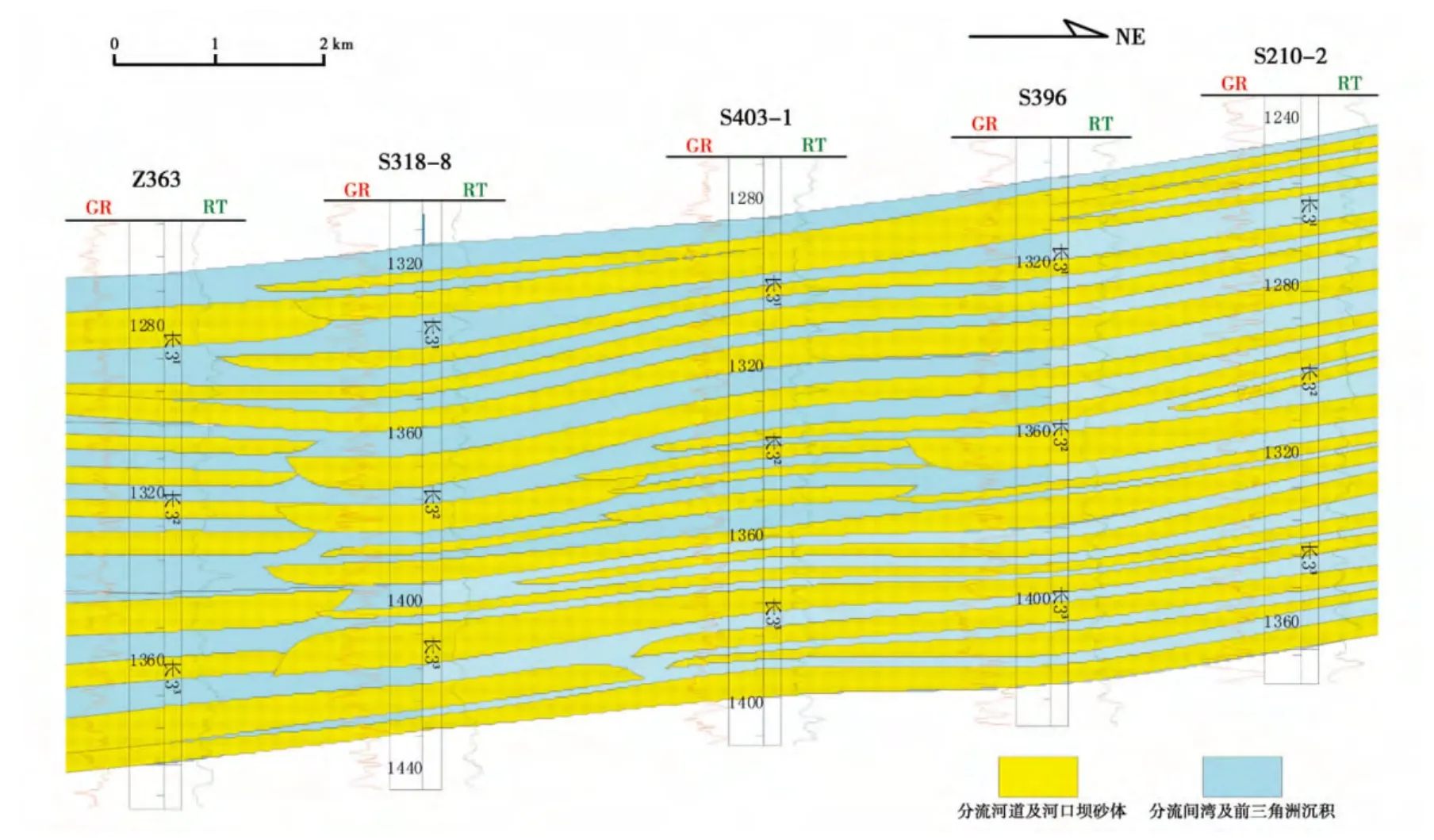

从长3沉积相横剖面图(图2)可以看出,区内长3沉积层序自上而下逐渐增厚变粗,构成长31、长32、长33三个次级正旋回沉积序列,底部为浅灰色中-细砂岩,上部为浅灰色细砂岩夹薄层深灰色泥岩层,细砂岩含油级别为油斑。河道砂岩发育,砂体呈大小不等的带状、脉状及透镜体,横向上穿插复合,纵向上迭加交错。

图1 志丹西区长33小层顶面构造与平面沉积相带叠合

1.3 储层特征

图2 志丹西区长3沉积相横剖面

延长组长3储层以灰色细粒长石砂岩为主,其次为粉-细粒长石砂岩及中-细粒长石砂岩。它们具有共同的岩石学特征,即矿物成熟度低,结构成熟度高,成岩作用强烈,为中-细砂岩储集层。填隙物以自生矿物为主,主要为方解石、绿泥石和高岭石,硅质、沥青质及黄铁矿含量较少。砂岩碎屑的主要矿物成分为长石和石英,含少量岩屑、云母及微量重矿物。长石46.0%~67.0%,平均58.1%,含量相对较高;石英24.0%~35.0%,平均28.2%;岩屑(以变质岩岩屑为主,其次为火山岩岩屑,具少量泥质岩屑)3.0%~10.2%,平均6.6%;云母(主要是黑云母)0~11.0%,平均5.2%。含少量重矿物。

岩心样品物性分析结果表明,长3砂岩储集层的孔隙度最大值为17.9%,最小值为3.5%,平均值为11.52%;渗透率最大值为13.9×10-3μm2,最小值为0.007×10-3μm2,平均值为1.139×10-3μm2;总体属于低孔特低渗透型储层[6-7]。研究区长3砂岩储集层的孔隙类型主要有粒间孔、粒间溶孔、粒内溶孔、晶间孔及铸模孔等,其中粒间孔与粒间溶孔在总孔隙中占35.7%~86.96%,平均达77.17%。局部砂岩中有微裂隙,虽然对孔隙度影响很小,但是却提高了渗透率,使储层物性得到改善。

2 油藏控制因素分析

在油藏剖面上,长33砂体发育厚,为油气储集提供了一定的条件,油藏剖面连续性较好,基本能有2~3个油层单元,横向延伸较大;在平面上,分布比较广泛,其中以Z292井~S302-2井井区为主。

对西区延长组长3油层分布规律的研究表明,本区长3油层分布规律受到鼻状构造、砂体发育及物性等因素控制[8-15]。

2.1 沉积相带控制油气分布

分流河道及河口坝主体控制优质储层发育及油气富集区。

根据盆地区域地质背景及演化特征,长3油层组是中生界延长期湖盆再次回返上升期的沉积,河流作用增强,三角洲建设型发育,分流河道及河口坝主体砂体多以连续的厚层沉积为主,且多层砂体相互叠置,累计厚度大,侧向展布宽度大,多连片,有利于油气在其中运移和聚集。

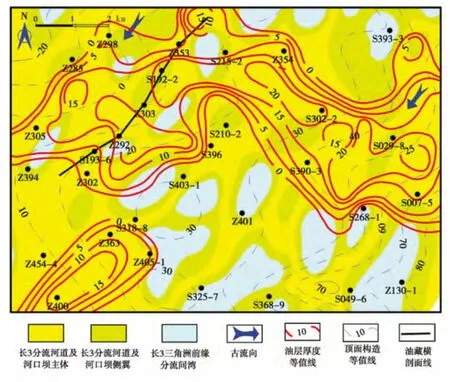

由图3可以看出:砂体发育也是控制该区长3油层分布的重要因素。研究区长33小层中,S396井、S390-3井;Z363井-Z400井、Z354井等都处在分流河道主体中,砂体比较发育,基本在20 m以上,甚至有些达到28 m以上,砂体厚,规模大,岩性均匀,含油性亦较好,是有利的油气富集地区。

但一些分流河道间湾亦局部含油,如长33油层亚组中S193-6井、Z292井、S215-2井等,说明其含油性并不完全与沉积相带吻合。可见,研究区长3油层的油水分布除受沉积相带分布情况控制外,还受控于其它因素。

2.2 储层物性控制油气分布

不同沉积体系其水动力条件也不同,而水动力条件的强弱差异,直接导致不同沉积体系岩石的粒度大小、成份组成、杂基含量、颗粒的分选性以及磨圆度等岩石成份成熟度和结构成熟度的差异,并对后期岩石的压实压溶作用、胶结作用、溶蚀作用等成岩作用产生不同的影响,最终导致各沉积体系砂体含油性的差异。

研究区的取心资料表明,物性好的砂岩含油级别高,如Z356井、Z363井等岩心,含油级别达到油斑的砂岩物性好,孔隙度大于12%,渗透率大于0.5×10-3μm2。含油饱和度较高的砂岩,其物性也就越好。

宏观上来看,从长3储层物性与含油性叠合平面图(图3)可知,沿分流河道及河口坝主体物性好的砂体其含油性较佳。

图3 志丹西区长33油藏控制因素叠合分析

2.3 鼻状构造控制油气分布

由于岩性非均质性,沉积期后的压实作用在分流河道的主河道部位(或砂体厚度大的部位)容易形成低幅度鼻状隆起,这类低幅度鼻状隆起在西倾单斜背景下,又受岩性控制进而形成构造-岩性圈闭,有利于油气成藏;这类低幅度鼻状隆起构造主要对储层物性相对较好的油层影响比较大,其主要表现特征是构造高部位含油性好,构造低部位含油性变差甚至不含油;对物性差的油气藏影响减弱或影响不明显。低幅度鼻状隆起构造是低渗透-超低渗透致密砂岩油气藏的主要控制因素之一[16]。

在研究区内,低幅度鼻状构造对油气分布的控制作用还是比较明显的。由图3可以看出,处在鼻状构造高部位Z305井油气明显富集,含油饱和度45%~50%,试油成果,月产油175.3 t,月产水190.1 t,平均综合含水52.03%。而在构造低部位的Z302井、Z292井,含油饱和度40%~45%,试油成果月产油分别为0、11.4 t,月产水分别98.4 t、154 t,平均综合含水分别为100%、93.11%。由此可以看出,鼻状构造对油水分布的明显控制。

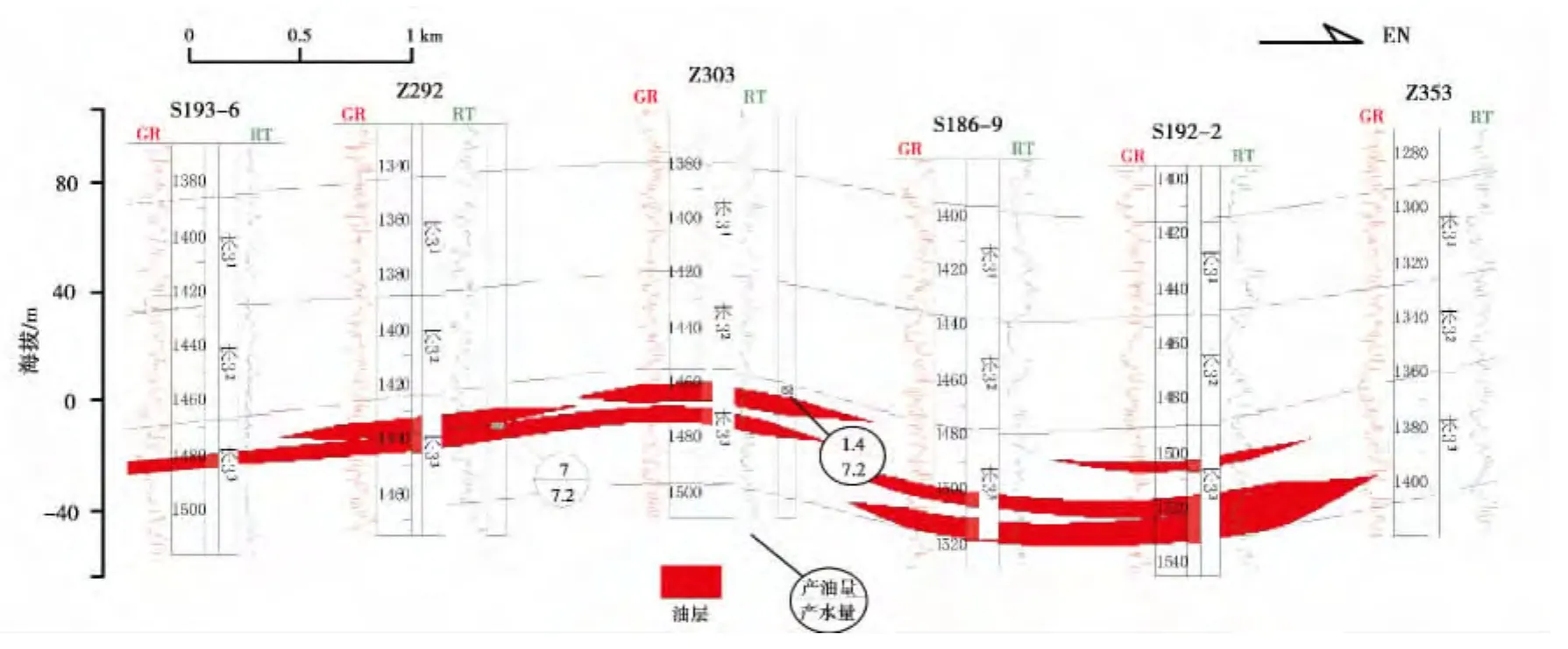

以油藏剖面S193-6井-Z353井为例(图4),S193-6井与Z303井的连线体现了地层上倾的方向,油体通过地层运移通道汇聚于此,受构造影响,顶部含油饱和度较高;在S186-9井-Z353井,由于砂体逐渐向四周尖灭,阻断了油体向四方运移或逸散,最终被封存于低部位的透镜砂体中形成油藏。因此,本层的油藏类型主要为构造-岩性油藏。

图4 志丹西区长33油藏横剖面

3 认识与结论

(1)陕北志丹西区长3地层构造整体呈倾向略偏北西的平缓单斜,发育三角洲前缘亚相沉积,细粒长石砂岩,低孔特低渗透型储层。

(2)区内长3油藏以构造-岩性复合油藏为主,油藏分布规律主要受鼻状构造、沉积相带、砂体发育、物性等因素控制和影响。

[1]王建民.陕北志丹地区长6-长2油层组水退型三角洲沉积演化特征[J].石油勘探与开发,2008,35(2):182-187.

[2]魏斌,魏红红,陈全红,等.鄂尔多斯盆地上三叠统延长组物源分析[J].西北大学学报(自然科学版),2003,33(4):447-450.

[3]王建民,吴昌荣.陕北东部地区长2+3油层组远源砂质辫状河沉积特征[J].矿物岩石,2007,27(4):92-97.

[4]武富礼,李文厚,李玉宏,等.鄂尔多斯盆地上三叠统延长组三角洲沉积及演化[J].古地理学报,2004,6(3):307-315.

[5]王维喜,银 晓,李娴静.陕甘宁盆地河庄坪地区延长组油气成藏规律研究[J].石油地质与工程,2010,24(3):16-19,23.

[6]杨秋莲,李爱琴,孙燕妮,等.超低渗储层分类方法探讨[J].岩性油气藏,2007,19(4):51-56.

[7]杨华,刘显阳,张才利,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组低渗透岩性油藏主控因素及其分布规律[J].岩性油气藏,2007,19(3):2-6.

[8]肖晖,吴小斌,何丹等.鄂尔多斯盆地镇川地区长3低渗储层特征及其控制因素[J].断块油气田,2011,18(6):701-704.

[9]马轮,王海军,程鑫,等.鄂尔多斯盆地LF地区长6油藏主控因素及有利区预测[J].石油地质与工程,2012,26(3):6-10.

[10]王建民.鄂尔多斯盆地南部中生界大中型油田形成条件与勘探策略[J].石油勘探与开发,2006,133(2):145-149.

[11]陈小梅,温爱琴,李仲东.鄂尔多斯盆地南部镇泾地区中生界油气成藏规律研究[J].石油地质与工程,2009,23(5):12-14.

[12]赵靖舟,武富礼,闫世可,等.陕北斜坡东部三叠系油气富集规律研究[J].石油学报,2006,27(5):24-29.

[13]杨华,付金华,喻建.陕北地区大型三角洲油藏富集规律及勘探技术应用[J].石油学报,2003,24(3):6-10.

[14]王建民,李文厚,任占利,等.陕北志丹地区长2油藏油气富集规律研究[J].矿物岩石,2011,31(2):79-85.

[15]史德锋,旷理雄,黄文俊,等.陕北绥靖油田延安组延9油组油气成藏控制因素[J].石油地质与工程,2011,25(4):4-6.

[16]王建民,王佳媛.鄂尔多斯盆地伊陕斜坡上的低幅度构造与油气富集[J].石油勘探与开发,2013,40(1):49-57.