展办十六年

这里所提及的“展办”,是指自1969年至1985年期间在青海省曾经存在过的一个有建制的常设机构。这个建立于“文革”初期,而后消亡于改革开放初期的宣传机构,承担了这一时期我省主要的展览工作和新闻图片制作发行工作。是我省展览事业发展过程中一个不能忽略的组成部分。“展办”中、后期的主要业务又和我省美术摄影的创作及群众美术摄影辅导等文化工作交织在一起,并取得了优异的成绩。因此,回顾这段历史,既可以填补我省展览工作和群众文化工作发展历史记忆的一些缺失,也希望能对目前和今后有关这些方面的工作起到一点借鉴作用。

一

我省的展览工作,自新中国成立起至二十世纪60年代末一直处于既无常设机构也无固定展址的状况。省内举办大型展览时,从各单位借调专业和行政人员组成临时班子,寻找征用场地突击办展,展览结束,班子解散人去楼空。为办展购置、制作的大批固定资产流失造成财力的浪费且不待言;大量珍贵的历史资料因无人统管归档,往往在数年之后损毁散失,甚至付之一炬。再办展览,一切均须从头开始循环往复,如此状况造成的损失也是相当巨大的。1965年,为配合当时的政治运动,我省在西宁市共和路198号(馨庐)举办了《阶级教育展览》,因省有关部门拟将此展览作为长期阶级教育课堂,在展览正式展出后,留下数名行政人员和讲解员,由省政府办公厅领导,负责人是杨振海。后来因政治风云变幻及机构更迭而撤销(具体时间不详)。

1965年秋至1966年初,中央有关部委相继举办了“农业学大寨”、“工业学大庆”等大型展览,指令各省区复制展出。我省由农口和工交口相关单位分别组织人员进行复制和展出。“文革”当中,省革委会基于宣传工作需要,将“大寨”“大庆”两个展览临时借调的工作人员合并,组成了临时机构:“青海省革委会政治部宣传组展览办公室”,承担我省的主要展览工作。这个班子自1968年起筹办了《纪念白求恩展览》、《毛主席去安源展览》、《刘学保英雄事迹展览》等大、中型展览,观众参观踊跃,社会效果良好。参加这一阶段展办工作的人员有:张仁正、孙盛仁、施鹏飞、李凤芹、林锡纯、钟一鸾、翟润恺、李晔、鄂圭俊、张保罗、杨襟山、刘相俊、李凤岭、郑志远、马文良、孟凡增、崔绍先、于文凯等,以及自部队、学校临时借调的讲解员。“展办”临时机构的负责人先后由张仁正、孙盛仁担任。

展览宣传的及时性以及集图片、文字、绘画、实物、模型为一体的形象化艺术形式所达到的宣传效果,使得领导部门对展览工作逐渐重视起来。加之长期使用行政手段借调基层单位的专业人员筹展的做法已不能适应省办展览日益增多的发展趋势。基于上述诸多原因,1968年底,当时的省革委会政治部决定筹备建立一个以承办省级展览为主的常设机构,初定编制12人。政治部宣传组先后由副组长殷华山、闫家龙过问筹备工作;江洪参与筹备领导工作,具体筹备由张仁正负责。在此期间,左良由部队转业来青海,受命协助张仁正组建“展办”。孙盛仁也参与了组建工作。新单位建立前夕,借调人员陆续返回原单位工作。

二

1969年10月,单位框架基本搭成,定名仍为“青海省革命委员会政治部宣传组展览办公室”(以下简称展办)。张仁正为负责人,成员中美术:曾道宗、左良、孙盛仁;摄影:邱明元,陶纪良,此外有刘相俊(保管)、来凤鸣(财会)、张志鹤(木工,不久因个人原因退回原单位)、李凤岭(木工,张志鹤退回后调入)共9人。单位地点设在共和路200号(原一军子弟学校旧址)。

那时,正值中苏珍宝岛之战后不久,广州军区举办了《打倒新沙皇展览》,经展办汇报后,省革委会政治部决定尽快复制在省内展出,以配合形势宣传。于是在展办正式成立不到一周时间的11月初,便派出左良、邱明元、曾道宗、孙盛仁、陶纪良、刘相俊6人赴广州进行复制工作。经过2O天先是在广州,后在兰州军区的照片翻拍文字记录及形式再设计等繁杂而紧张的工作,6人小组带回了该展览的整套资料。返回西宁时,严冬已至。上级决定办公地迁至西宁大十字原省民族事务委员会所在地。全体人员边搬迁,边展开展览复制工作。该展览于1970年元月在原省图书馆阅览室(解放路)展出(讲解员从“五六”厂和青海棉纺厂借调的女工担任)。在此期间,经展办力荐,得济于时任省革委会政治部宣传组副组长闫家龙的倾力支持与担当,冲破阻力,将当时正在省“五七”农场劳动的,尚处于被“运动”之中的朱乃正调入展办,这对于加强展办业务力量,提高展办美术人员的业务素质;对于改善朱乃正的工作、生活环境,充分发挥他的才能,落实知识分子政策,是很具远见卓识的,尤其在当时政治气候比较恶劣的情况下,此一做法实属难能可贵。

三

展览筹备工作是一项涉及专业门类较多(如设计、文字编辑、美术、摄影、木工、模型工、电工、讲解等)、施工环节衔接严密的组织工作,要求时间性很强,尤其属于政治宣传性的某纪念日必须展出的展览,更是如此。

1970年至1971年,继《打倒新沙皇展览》在西宁和部分州县巡展之后,展办自办了《革命样板戏人物造型绘画展》、《贵德县大史家农业学大寨展览》、《纪念中国共产党成立五十周年光辉历程油画展览》,1971年春季广交会《青海塑料厂典型事迹展览》、《“一打三反”展览》(后称两反)等。与外单位合办或派出业务骨干支援外单位办展的有《青海省技术革新和技术革命展览》、《全国机械工业展览》青海部分,《茶卡公社牧业学大寨展览》,1971年秋季广交会《青海养鹿场典型事迹展览》等。那时,单位建制不全,人手少,由于是新建单位,矛盾较少,团结向上的气氛占主流。工作中分工不分家,工作展开,全员上阵。因此,虽然工作十分紧张繁忙,任务完成得都比较顺利、圆满。外派人员的工作也都完成得很出色。这一时期的展览总体设计由孙盛仁担任。

1971年“九一三”林彪事件之后,政治性展览骤然减少,成就性展览逐渐增多。截止1976年底,除1974年复制展出《批林批孔展览》,1976年制作筹办《周恩来总理生平图片展览》和完成两届全国摄影展览青海巡展等展览外,展办大都是与其他单位合办或协办一些展览。主要有:《驻军325医院医疗事故展览》、《民航西宁机场候机室布置》、《黄南藏族自治州30年州庆成就展览》、《青海省轻工业展览》、1976年秋季广交会《茶卡典型事迹展览》、《全国农业学大寨典型展览———青海省泽库县展出部分》等。1974年底,郭锡能调入后,展办的总体设计工作由孙盛仁与其交替担任。

四

1970年,由于当时展办已具备制作图片的骨干力量,全体人员利用筹展工作的短暂间隙,克服放大冲洗设备简陋等困难,制作了数十套“打倒新沙皇”、“农业学大寨”典型图片近万张分发全省各地。1971年春,中央要求各省建立新闻图片社,上级决定我省图片社放在展办,两块牌子,一套人马,增加11个人员编制和相应设备。其业务是按省内和邻近省区订购的新华社定期下发的新闻图片数目完成制作、发行工作,同时开展不定期自编本省新闻图片的制作发行工作。

新闻图片社成立前后陆续调入了一些同志。展办初步健全了组织机构,成立领导小组,李润身为主任,张仁正为副主任,李凤岭为成员,建立了党支部,李润身为支部书记,张仁正、左良为支部委员,军队代表李福星参与党支部和领导小组工作。美术组长曾道宗,摄影组长邱明元、副组长陶纪良。新调入的同志有:安玉英(暗房制作)、王福春(暗房制作)、孔繁湘(暗房制作)、杨襟山(摄影)、刘国贤(司机)、申佩兰(出纳兼打字)、汪长顺(会计)、赵翰武(保管兼收发)。

由于图片订户与日俱增,中央下发图片每隔十几天便有一期,每期制作量均在千幅以上,图片制作发行量逐渐增大,制作人员较少,全室人员长期超负荷运转势必影响展览工作。因此在1972年面向社会招收了吴子健、季丽亚、路晓燕、王淑香4人,经培训后从事专职暗房制作,调入石振波、陈伟成、张静茹3人,后来才高从部队转业到展办参加图片制作工作。

图片社业务开支由省财政划拨,回收下发图片的成本费用于下一年度业务费(包括自编省内新闻图片)。此项业务延续到1984年图片社撤消。

这里应该提及的是,1976年周恩来、朱德、毛泽东相继逝世,中国图片社为此发行了三套新闻图片,其底片数和全省征订数都达到了图片社有史以来的最高峰。在突击制作发行总数达5万余幅图片的过程中,展办、图片社全体人员同心协力,昼夜加班,从年逾古稀的方之南先生(1975年底从“五七”农场分配至展办)乃至家属儿童均参加了突击工作。放大、显影、定影、烘干、捡片、装袋、邮寄流水作业,从而使三套图片高质量(领袖图片出现质量问题就是政治问题)、快速度发行到订户手中。此外,还为全省悼念毛泽东主席的广场大会通宵赶制了一幅2m伊2.7m的毛主席巨幅标准像,得到省局领导的好评。这幅照片的制作是远远超出当时图片社制作条件的、也是我省有史以来用传统暗房流程制作的最大的一幅黑白照片。

五

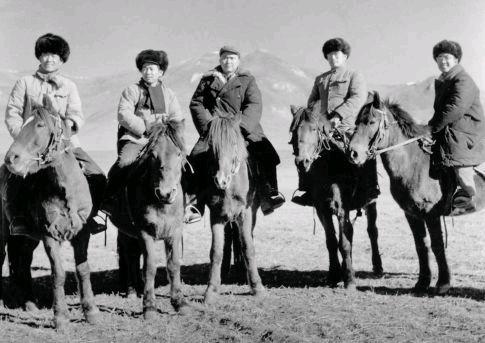

1972年初,国务院文化组决定在5月23日举办《纪念毛大席在延安文艺座谈会上的讲话发表三十周年全国美术作品展览》。青海省文教局决定同时举办省纪念展。这是文革开始后的第一次美术大展,展办的四名美术人员全部投入了创作工作,共创作6件绘画作品。其中朱乃正的《新曼巴》入选全国展,其余5件均入选省展。在此后的历届全国美展和省美展举办之前,展办均安排美术人员进行创作,给予经费,提供体验生活的机会和条件。截止1977年底,展办的美术摄影人员除完成上述各类展览任务外,创作了许多美术摄影作品参加全国和省内展出。其中有朱乃正的《新曼巴》、《绣红星》、《老书记和新队长》、《让革命骑着骏马前进》、《岁岁九月九仰望东方红》等,曾道宗的《枣园春早》、《相得益彰鱼水情深》、《日月山下大寨歌》、《锦绣山河双手画》、《马兰花开》等;左良的《昆仑晨曦》、《学》、《爷爷和孙孙》、《土记者》、《老兵》等;孙盛仁的《彩练当空舞》、《友谊花香飘五洲》、《新校长》、《草原姐妹》、《牦牛商店》等,总数约计24件。

展办初始,虽然社会政治气候反常,但由于成员无心参与社会上此起彼伏的“运动”,专心于本职业务,故而学术空气较浓。为提高专业人员的业务水平,开辟了基本功练习室,供大家在异常繁忙的工作间歇进行专业练习,切磋技艺,使得专业人员的业务能力有很大提高。在“高大全”、“红光亮”、“三突出”文艺作品创作标准当道的那个时期创作的上述作品,用现今的标准衡量,也是能经得起时间检验的。

六

1975年冬,展办的隶属关系由省委宣传部划归省文教局领导。1976年秋,上级决定将原“青海省群众文化工作站”的美术摄影人员全部并入展办,单位名称改为青海省美术摄影展览办公室。其业务范围是美术摄影创作和美术摄影展览及其他展览,实际上也承担了组织省内专业美术摄影创作和群众业余美术摄影的辅导工作。当时并入展办的美术人员有:马西光、梁守义、邵华、洪荫培、朱成林、赵继光、邵青林;摄影人员有:祁成祥、刘励中、詹国光、倪祥龙等。

1978年以后,随着省文联及其各协会的相继恢复及专业人员向沿海一带流动的大趋势,方之南、曾道宗、邱明元、左良、安玉英、马西光等陆续调往省文联工作;朱乃正、陶纪良、郭锡能、邵青林、倪祥龙、詹国光等人调往省外或省内其他单位工作。展办专业人员剧减。业务工作内容又改变为承办展览为主,间或进行美术创作。鉴于当时省群艺馆恢复后尚无力承担群众美术工作,上级指示展办兼管这部分工作,并于1981年更名为青海省展览办公室。在此前后,吴子健、季丽亚、陈伟成、张静茹等离开展办;旭二华、郑克非、刘惠荣、傅晓光、赵兰、张延禄、肖俊、曾国秀等人到展办工作。

1976年底至1985年3月,展办自办、合办、协办各类展览共12届。主要有:《青海省轻工业展览》(1976),《1977年春季广交会泽库典型展览》,《纪念中国人民解放军建军五十周年全省美展》(1977)、《红军长征文物展览》(1977)、首都人民大会堂青海厅布置(1979)、《全国摄影展览》青海巡展(1980)、《蓬勃发展的青海群众文化事业展览》(1981)、《青海省群众业余美术书法摄影展览》(1981)、《雷锋同志模范事迹展览》(1983)等。同时,专业美术摄影人员还创作了大量作品参加了国内外和省内外展览。其中入选全国美展和被收入画册或被国家级博物馆收藏的作品,在我省入选的作品中所占比例很大。由于这10年间人员变更,机构调整动荡较大,以上所述作品数量已难以详细统计,仅第六届、七届全国版画展的青海入选作品中,展办美术人员的作品占42.3豫。

七

1982年,朱子明担任省文化局长期间,经上下一致努力,l983年在共和路200号建成有900平方米展厅,570平方米办公室和190多平方米暗房制作间的综合楼。展办在这里只举办了一届展览,即《青海省35年建设成就展览》。那时,改革开放正值蓬勃发展态势,各种展览日益显示出其交流信息、展示成果等优于其他宣传手段的功能。省政府拟建大型综合性展览馆以适应新形势的需要。省文化厅于1984年春派出马呈祥、吕金西、孙盛仁、高季惠四人到省外展览馆、图书馆进行了考察。返回后上报了整套的建设方案,后来因上层对建成后归属问题意见不一等原因,未能及时着手基建工作。后由省财经委成立省展览馆筹建处,二十世纪末,筹建处撤销,建馆之事不了了之。

展办、图片社的业务职能属宣传性质,它与群众文化工作(辅导、研究、普及、提高)在性质上有很大差别。由于当时我省在如何发挥展览的宣传、教育职能方面缺乏统盘考虑和长远打算,加之长期无固定馆址等诸多原因,展办机构一直处于风雨飘摇状态。单位领导和专业人员虽曾多方设法开展业务工作,借以引起有关方面的关注,但收效甚微。在1984年自办了《青海省35年建设成就展览》之后于1985年3月被撤消,人员和财产并入青海省群艺馆。

这里还应赘言几句:展办撤消之后,虽机构已不复存在;但由于尚存业务骨干力量,展览工作却未停止,自1985年5月至1997年10月,省群艺馆自办、合办及派出骨干力量主持省办大中型展览七届,其中包括《青海省民间皮影艺术展》、《青海民族民间传统文化艺术展》(亚运会艺术节进京展)、《中国社会发展成就展览会》青海馆、《十四大以来社会主义革命和建设成就展》青海馆等。上述两个展览青海馆的组织设计工作均获国家级最佳组织奖和优秀设计奖。

八

展办自1969年成立至1985年撤消,历时16年,曾担任主要负责人的先后有张仁正、李润身、郭忠、魏国臣、吕金西、马吉祥等。人员最多时39人。自办、合办、协办展览共32届,图片社共制作新闻图片(包括自编图片)约28万幅。

这16年中所举办的展览,几乎全部是临时借用兄弟单位的建筑物为展览场地;展办办公地址变更四次。以1983年新址建成时的状况而言,举办中小型展览足够使用;展办历年积累的展具(展板、展台、展柜)尚较齐全;照相、暗房器材在当时是全省第一流的(依当时的价格计算,在30万元以上);所存业务力量亦较雄厚;更为重要的是16年积累的历史档案资料相当珍贵。与省群艺馆合并后,由于业务性质不同等原因,成套安防设备及展厅场地空置或改做他用,人员逐渐流失;展具与存档资料目前业已荡然无存。后来省内举办大中型展览,又回到临时搭班子、借场地,四处征寻历史资料,资财大量浪费的局面。故而,在回首展办十六年春秋之时,令人不无感慨之处。

(作者简介:孙盛仁,1942年出生,山东荣成人,是“展办”始末的亲历者。退休前为青海省文化馆副研究馆员,现为中国群文学会会员,中国美协会员,青海省美协顾问。)