周伐玁狁时间及地域考

张睿祥,刘 潮,欧秀花

(天水师范学院 化学工程与技术学院,甘肃 天水 741001)

自古以来,漠北广袤的地域就是少数民族活动的区域,在其发展壮大过程中,不免与中原文化发生冲突,游牧文明与农耕文明的冲突和融合构成了中国北方边境历史的主题之一。有史记载以来,殷有鬼方、土方之扰,周有玁狁之侵,后所熟悉的匈奴、鲜卑、柔然、突厥、蒙古等少数民族,也一直是中原王朝备受防范的势力。

玁狁是活动在西周北方地区的少数民族。玁狁常常搔扰周之北疆,劫掠财物和人口,严重威胁着周王朝的统治。在“国之大事,在祀与戎”的时代,征伐玁狁便成了西周王朝政治生活的大事之一。双方交战的时间和地域问题,玁狁之侵对于周人的政治生活产生了怎样的影响等问题,一直以来是学术界比较关注的焦点。

一、关于玁狁族属的几种说法

游牧民族逐水草而居,迁徙频繁,兼并、交融战争周期短,不同时期称呼有殊,且不重视文字记录,而后世文献记载差异甚大,故究其渊源,实属不易之事。

玁狁也作猃狁,是我国古代西北的少数民族,以犬为图腾,强悍好战。关于其族属问题研究,目前有以下几种说法。

(一)汉之匈奴

司马贞《史记·索隐·匈奴传》:“匈奴别名也,唐虞已上曰山戎,亦称熏粥,夏曰淳维,殷曰鬼方,周曰玁狁,汉曰匈奴。”王国维认为:“见于商、周间者曰鬼方,曰混夷,曰獯鬻。在宗周之际则曰玁狁。入春秋后则始谓之戎,继号曰狄。战国以降又称之曰胡,曰匈奴。”[1]

(二)殷商之邛方

邛方为方国名,武丁卜辞中,征伐邛方的相关记载最多。王玉哲认为,从音韵学上,邛方之“方”和玁狁之“狁”均为附加字。前者意为方国,后者乃其族之姓氏,称其族时可以省略。所以,从古音通转上讲,卜辞中的邛方,后来称为玁狁,完全可以讲得通。[2]

(三)玁狁属西戎

玁狁本居西部瓜州,入周以后逐渐分为南北两支向东迁徙扩展。蒙文通先生认为《汉书·西域传》所载的“塞种”,即允姓之戎,也即玁狁。[3]斯维至先生撰文进一步指出,塞种本居伊犁楚河,后逐渐由西向东迁徙,到达敦煌、酒泉地区,其后又继续东移至甘陕境内。[4]沈长云、[5]尹盛平、[6]韩小忙[7]等学者也持相同意见。

以上几种说法中,王国维先生是最早对商周时少数民族族属、族别进行考证的学者,他将西自汧、陇、环中国西北,东及太行山之间,在整个先秦历史上先后出没的各个族别视为后世的匈奴族,而对其族别未加以区分。而“玁狁即戎”的观点被大多数学者接受,并且从民族学、考古学等角度予以证明。玁狁与戎是同一民族在不同时期的称呼或别称。西周宣王前后,多记玁狁与周战争,至东周时,所记玁狁少见或不见,而戎则较多见于诸史籍。

二、战争时间考

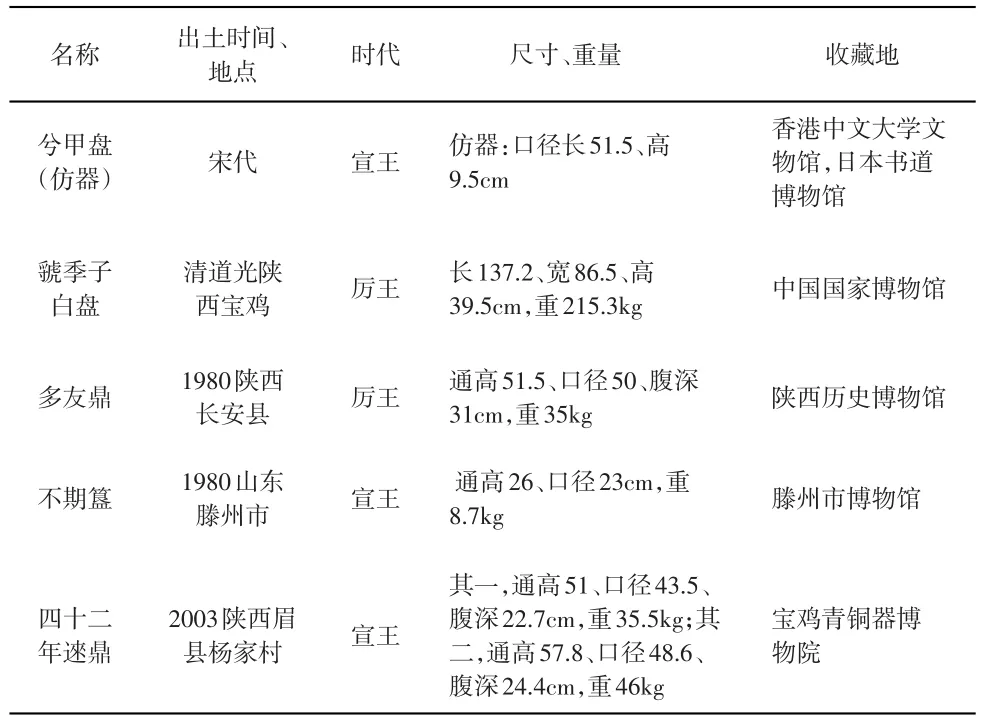

铭文中记载周与玁狁战争的青铜器姑且称之为“周伐玁狁”铭器。目前发现这类器物共五件:多友鼎、虢季子白盘、不期簋、兮甲盘和四十二年逨鼎(表1)。这批器物的铸造年代对于确定战争时间有着重要的作用。

表1 “周伐玁狁”铭铜器统计表

多友鼎是“周伐玁狁”铭器中最为重要的一件。铭文对战争的原因、过程以及结果进行了详细的记载。多友鼎,半球形体,器腹较深,蹄足。装饰花纹简单,仅在器腹上部装饰两道弦纹。从器形和纹饰来看,与厉王时期的大鼎、宣王时期的毛公鼎颇为相似。铸器者多友,《史记·郑世家》:“郑桓公友者,周厉王少子而宣王庶弟也。宣王立二十二年,友初封于郑。”据此可确定多友生活在厉、宣之世,一般认为多友鼎是周厉王时期的器物。[8]

不期簋带盖,圈形提手,子母口,鼓腹,兽首形双耳,宽垂珥,圈足外附兽形足。口沿下式窃曲纹,腹部饰瓦楞纹,圈足饰重环纹。器形是西周中期以来青铜簋流行的形制,纹饰均为西周中期开始流行的新纹饰。[8]435~436

虢季子白盘口呈圆角长方形,方唇,腹壁斜下内收,微鼓,四壁各置一对铺首衔环耳,四足作矩形,口沿下一周饰窃曲纹,腹部饰波曲纹。从其器形、纹饰无法判断其具体王世,但其铭文字体较晚,且又用韵,考虑到幽王无十二年,故本器年代一般定在宣王时期。

兮甲盘相传宋代出土,原器已失,今所见两件均为仿器。①兮甲盘在历代著录中名称各异,清吴式芬《攈古录》卷三作“兮田盘”;吴大澄《愙斋集古录》卷十六作“兮伯盘”;方浚益《缀遗斋彝器考释》卷七作“兮伯吉父盘”;王国维与甲骨文对照,释为“甲”,遂定为兮甲盘。目前原件拓片存世。两件仿器,一件藏于日本书道博物馆,另一件由香港中文大学文物馆收藏。圆形,附耳,缺失圈足。此盘年代多定在宣王五年,彭裕商先生运用“标准器”断代法,据清光绪年间出宝鸡一盨,认为:其器形和纹饰流行于西周晚期后段宣幽时,盘的年代应与之接近,故“兮甲盘的年代恐不能到宣王五年,推测其可能为幽王五年。”[9]

四十二年逨鼎出土两件,且两件器形、纹饰、铭文相同。立耳、口沿平外折,器物纹饰多以环带纹为主。依据与其共藏一窖的逨盘,②逨盘铭文记载了单氏家族八位先祖勤勉辅政及历代周王文治武功、征战开疆拓土之功绩,王系记载至宣王。故同出的一批铜器时间遂可确定。将其定在宣王四十二年无可争议。根据已公布的《夏商周年表》,[10]宣王在位共46年,即该器物为宣王晚期的器物。

从以上几件“周伐玁狁”铭器的年代看,时间集中在厉王和宣王时期。这段时间正是西周政治上的混乱时期,厉王激进的政治改革,致使国人暴动,厉王逃至彘地病死,之后又经过“共和行政”十四年,宣王才登基。动荡的政局使玁狁有了可乘之机。王国维在《鬼方昆夷玁狁考》中指出“玁狁侵暴中国,以厉、宣之间为最甚也。”[1]603但这并不能说明在此之前,两者相安无事,可以推断大致从文王时起,北方的玁狁就时常对周王室发动军事威胁。

从文献记载还可进一步证明周与玁狁战争时间问题。《诗经·六月》:“玁狁孔炽,我是用急,王于出征,以匡王国。”彭裕商先生认为《六月》记载猃狁“侵镐及方”而“王于出征”,又说吉甫“来归自镐”,说明当时周王已不在镐京,所记乃东周初年事。[9]10《诗经·出车》:“赫赫南仲,玁狁于襄……赫赫南仲,玁狁于夷。”南仲其人,还见于《诗经·常武》“王命卿士,南仲太祖,太师皇父”所载。《后汉书·马融传》疏:“玁狁侵周,周宣王立中兴之功,是以赫赫南仲,载在《周诗》。”故南仲为宣王时人,则《出车》似应为宣王时之作。《诗经·采芑》:“方叔莅止,其车三千……显允方叔,征伐玁狁,蛮荆来威。”《诗序》曰:“《采芑》,宣王南征也。”郑玄笺:“方叔先与吉甫征伐玁狁,今特往伐蛮荆,皆使来服于宣王之威,美其功之多也。”可见方叔与吉甫生活在同一时期,倘若吉甫为上文所及东周时人,那么方叔的年代大抵也要晚至东周初年。

综上所论,周与玁狁交战时间集中在西周晚期厉、宣时期,直至春秋初年,玁狁仍是西周边防威胁中一股不可小觑的力量。

三、战争地域考

“周伐玁狁”铭铜器记载地名多而广,对诸地名的考证有利于了解玁狁的活动地域范围。

(一)泾水流域

“周伐玁狁”铭铜器铭文中提及地名最多者为多友鼎。

“唯十月,用玁狁放兴,广伐京师,告追于王,王命武公遣乃元士,羞追于京师,武公命多友率公车,羞追于京师。癸未,戎伐旬,衣俘。多友西追,甲申之辰,搏于 ……或搏于龚……从至追搏于世……乃逞追至于杨冢……”

铭文中记载双方交战的地点共5处:荀、 、龚、世和杨冢。此外,铭中还提到一处地名:京师。对于京师一地,通常认为是国都所在地,京师即镐京,[11]然周人所谓的“京师”并不是一个固定的地方,公刘居豳,故豳地亦有京师之称。李学勤、[12]彭裕商先生[9]5认为多友鼎的京师即公刘所迁之豳地。

铭文中的“荀”即今陕西旬邑,[13]据多友鼎铭,癸未之日戎伐荀,多友自京师西追,次日(甲申日)已与戎搏于 ,故知荀、 二地与京师的距离当在一日路程之内。龚、世、杨冢,未详所在,但以多友鼎观之,多友甲申之晨与戎“搏于 ”,大有所获,接着“又搏于龚”、“追搏于世”、“追至于杨冢”,共、世和杨冢三地之前均未系日,然从铭文措辞看,似均为甲申日之事,且多友与玁狁战于荀、 、龚等五地,而其后铭文仅言“汝静(靖)京师”,说明五地应均属京师地区,故以京师统之。又据铭文,多友一直向西追击,诸地均在京师之西。

《诗经·六月》:“玁狁匪茹,整居焦获,侵镐及方,至于泾阳……薄伐玁狁,至于太原。”《尔雅·释地》:“周有焦获”,郭注:“今扶风池阳县瓠中是也。”清人郝懿行《尔雅义疏》曰:“晋之扶风郡池阳县,今为西安府三原县也。”由此可知,焦获一地在今三原县西、泾阳县西北之处。镐、方二地,镐即镐京;方与镐连言,当在镐附近。泾阳以地理位置推之,大致在今泾阳县附近。唯有“太原”一地,争议颇大。王先谦《诗三家义集疏》引顾炎武云:“朱子《集传》以为今太原阳曲县,即《诗》之太原。按古之言‘太原’者多矣,若此诗,则当先求泾阳所在,而后太原可得而明也。”而关于泾阳的记载,《汉书·地理志》:“安定郡有泾阳县,开头山在西,《禹贡》泾水所出。”《后汉书·灵帝纪》:“段熲破先零羌于泾阳。注:‘泾阳属安定,在原州’。”《元和郡县志》:“原州平凉县,本汉泾阳县地,今县西四十里泾阳城是也。”综上述文献,太原即今之平凉。太原应即大原,指广大之高原。

(二)洛水流域

虢季子白盘铭文有“搏伐玁狁,于洛之阳”的记载。这次战争发生在洛之阳,《尔雅·释水》:“水北曰阳”。那么战争发生在洛水北岸一带地区。兮甲盘铭有“王初格伐玁狁于 ”, 一地,王国维考证为春秋时的彭衙,[14]汉为左冯翊衙县,《史记·秦本纪》之《正义》引《括地志》云:“彭衙故城在同州白水县东北六十里。”同州即今大荔县。

不期簋相关铭文:

“不期,驭方玁狁,广伐西俞,王令我羞追于西,余来归献禽(擒),余命汝御追于 ,汝以我车宕,伐玁狁于高陶。”

铭文中提到的地点: 、西俞和高陶。其中、高陶不知所在,盖古时小地名,今已不可考。王国维认为 即洛。[1]596西俞一地,王国维先生云:“周西之地,以俞 榆名者颇多,皆一字一音之偶合,讫不能指谓何地。”[1]601李学勤先生认为西俞应是“西隅”,并非具体地名,是泛指的地区名,意即西方。[15]

(三)晋南地区

四十二年逨鼎相关铭文如下:

“余肇建长父侯于杨,余令汝奠长父,休,女汝克奠于厥师。汝隹克井乃先祖考,闢猃狁,出捷于井阿于历岩;汝不畏戎,汝长父,以追搏戎,乃即宕伐于弓谷。”

铭文中记载的地名有杨、井阿、历岩和弓谷。田率认为长父封地“杨”在陕西,其他地名,如井阿、历岩和弓谷,也当在陕西求之。[16]2012年李建生、王金平撰文指出“杨”与多友鼎中提到的“杨冢”同为一地,“长父侯于杨”之杨国在晋南洪洞县,并且认为“猃狁是游牧民族,是要迁徙的,不会固定在一个地域,不必凡见戎、猃狁,必引陕甘之为说。其实,晋南地区,对诸侯封国构成的威胁主要来自猃狁。”[17]

四、战争规模

从铭文还可进一步了解到双方交战的规模,多友鼎铭:

“多友西追,甲申之辰,搏于 ,多友又折首执讯,凡以公车折首二百又五人,执讯廿又三人,俘戎车百乘十又七乘,衣复荀人俘,或搏于龚,折首卅又六人,执讯二人,孚车十乘,从至追搏于世,多友或又折首执讯,乃逞追至于杨冢,公车折首百又十又五人,执讯三人。”

《周易》卷三《离》:“王用出征,有嘉折首,获匪其醜,无咎。”关于“折首执讯”,即斩首杀敌。《出车》、《采芑》并云:“执讯获醜”,即此意。“讯”字从口,右半部像一人被绳索反缚双手,那么“折首执讯”应当指杀死和生擒敌人。

据此可知,厉王时期多友反击玁狁一战, 地斩首205人,执讯23人,俘戎车117乘;龚地折首36人,执讯2人,俘10乘;杨冢折首115,执讯3人。此次战争共杀敌350余人,俘获25余人,缴获战车127辆,多友凯旋,受周王赏赐。

此外,虢季子白盘铭也有:“折首五百,执讯五十”的记载,即杀敌500人,俘获50人。

尽管所见文献均为周王室大获全胜之记载,然对战争的重视程度及战争带来的创伤是可想而知的。《诗经》中记载玁狁入侵时,所用“孔炽”、“用急”等词,渲染出一种战前的紧急气氛。《诗经·采芑》:“方叔莅止,其车三千……显允方叔,征伐玁狁,蛮荆来威。”从出征的阵容看,周王朝对反击玁狁之事非常重视,取得最终的胜利也绝非轻而易举。

五、结 语

由文献与金文材料综合言之,周对玁狁主要采取防御政策,从而获得边境的暂时稳定,而玁狁入侵的地点,可以深入到泾洛之间,直逼西周京畿。

周王朝伐玁狁之事多集中在厉王与宣王时期,这一时期的周王朝,厉王激进的政治改革,使得“国人莫敢言,道路以目”,最终爆发国人暴动,厉王出逃,由共伯和代行政事十四年,宣王即位后,希冀于复兴周朝,然而中兴的愿望终究破灭。周王朝动乱的政治局势,使玁狁有了可乘之机。

西周王朝和玁狁的战争多发生在陇东、关中地区,集中在泾水、洛水区域,西周中期以后玁狁部族的主要根据地在王畿西北方的太原及陇东黄土高原,居高临下,对周朝王畿构成地理上的威胁,玁狁从西北进攻以宗周为中心的关中大平原,而周王朝征伐玁狁旨在保卫王畿,抗御强敌。

从文献和金文中还可以发现,当时威胁西周王朝的不仅仅是玁狁一股势力,荆蛮也是其中之一,《采芑》诗中有“征伐玁狁,荆蛮来威”,周王朝不仅仅要对付棘手的玁狁,还有荆蛮所带来的军事压力。虢季子白盘全篇叙述玁狁战事,末尾却加上“用征蛮方”的字眼,也可为证。周初强盛时期可以主动进攻玁狁,使其臣服,而随着周王室国力的衰弱,玁狁便聚集实力,入侵周土,劫掠财产、人口,在西周晚年成了周王朝边境最大的威胁。

[1]王国维.鬼方昆夷玁狁考[C]∥观堂集林.北京:中华书局,1961:583.

[2] 王玉哲.卜辞邛方即玁狁说[J].殷都学刊,1995,(1).

[3]蒙文通.周秦少数民族研究·西戎东侵[M].上海:龙门联合书局,1958:8-10.

[4]斯维至.从周原出土蚌雕人头像谈严允文化的一些问题[J].历史研究,1996,(1).

[5]沈长云.猃狁鬼方姜氏之戎不同族别考[J].人文杂志,1983,(3).

[6]尹盛平.猃狁鬼方的族属及其与周族的关系[J].人文杂志,1985,(1).

[7] 韩小忙.玁狁与戎考论[J].汉学研究(台湾),1996,12(2):91--102.

[8]彭裕商.西周青铜器年代综合研究[M].成都:巴蜀书社,2003:396.

[9] 彭裕商.周伐玁狁及相关问题[J].历史研究,2004,(3).

[10]张岂之.中国历史·先秦卷[M].北京:高等教育出版社,2001:54.

[11]刘雨.多友鼎铭的时代与地名考订[J].考古,1983,(2).

[12]李学勤.论多友鼎的时代及意义[J].人文杂志,1981,(6).

[13]何光岳.玁狁的来源和迁徙[J].贵州民族研究,1998,(2).

[14]王国维.兮甲盘跋[C]∥观堂集林(附别集).北京:中华书局,1961:1207.

[15]李学勤.秦国文物的新认识[J].文物,1980,(9).

[16]田率.四十二年逨鼎与周伐玁狁问题[J].中原文物,2010,(1).

[17]李建生,王金平.周伐猃狁与“长父侯于杨”相关问题[J].中原文物,2012,(1).