长寿命沥青路面道路立体受控建设新思维

薛新凯,郭泉颖

(新乡市公路管理局沥青一库,河南 新乡453000)

1 沥青路面的理论研究及修建现状

关于沥青路面的修建,国家不仅有技术标准(如现行《公路工程技术标准》JTG B01—2003)、设计规范(如现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2006))、施工技术规范(如现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004))、质量检验评定标准(如现行《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004))、公路工程工法(路面篇,中国公路建设行业协会编,2008)、现场测试规程(如现行《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60—2008)等一系列成套、较完善的国家行规及行标,而且还具有供实践中可参照的较权威性参考手册(如:配合标准实施的释义手册、沥青路面工程手册(张登良主编)等)、创新专著(如:改性沥青与SMA 路面(沈金安编著)、沥青及沥青混合料使用性能(沈金安编著))、文献及与国际沥青路面建设经验结合的新理念、公路设计指南、实用价值较高的科研成果及学术报告等。从理论上说,沥青路面的修建应该不存在什么较大的问题了。实则不然,不仅老生常谈的沥青路面使用寿命较短、车辙、开裂等突出问题依然存在,且一般性的渗水、坑槽、网裂等诸多病害仍较普遍,有些损坏现象出现的周期不仅早、频率高且时常反复。

近几年修建的沥青路面施工技术和管理水平已近达到了标准化、精细化,从材料选定和加工(如对集料的精加工等)、从设计到施工(结构组合及级配设计、施工拌和、摊铺、碾压等)控制等,但沥青路面的修建成品都或多或少地存在着各种问题,而且发生的有些损坏现象非常严重。

在沥青路面的理论研究方面,为了延长沥青路面的使用寿命,国内外的道路研究机构、专家、学者付出了巨大努力。但迄今尚未能给出既经济合理又有效、确切的(如沥青路面道路的使用寿命周期等)。如以美国1987 年始的SHRP 计划及1998年始的SIMAP 等为代表的最先进的细观研究,superpave 设计、DEM 和FEM 方法,围绕沥青路面细观结构研究而采用的X 射线CT 技术、数字图像技术、分形理论、离散元法和拓扑优化等方法,可谓应用了多学科的交叉研究,在道路学科理论研究领域不断探索。尽管我国的基础理论原始积淀不足和创新缺位,但近年来以《沥青路面结构行为理论》(孙立军等编著)、《沥青路面细观结构特性与衰变行为》(裴建中著)等为代表的细观理论研究水平目前已达到国际研究的前沿水平。

我国作为发展中国家,近年来随着各种大吨位不规范车辆的迅猛增长和复杂的地质及气候环境的日益变化,客观上给沥青路面的使用寿命增加了极大的不确定性。但在国际上突破性的系统理论研究成果来临之前(至少可在沥青路面的建设质量标准与沥青路面道路整体质量寿命周期关系定量确立之前),面对沥青路面道路的长寿命问题,面对政府和社会的普遍关注,用发散型思维方式、应用哲学理念探索、拓展沥青路面微观研究与沥青路面道路整体宏观受控建设实践与探索富有积极意义和重大价值。

在沥青路面的建设实践方面,国内为了追求沥青路面道路的长寿命,近几年对沥青路面厚度设计也已从过去的几厘米修建到了现在的二十几厘米。对高速公路而言,不含路床的整个路面厚度已修建到了目前的73cm 以上。沥青材料不仅选用了国产AH—90号重交通道路石油沥青,有的沥青路面的上、中面层还使用了SBS改性沥青或橡胶沥青等。更值得一提的是,沥青路面混合料已由过去几厘米的表面处治发展到现在的热拌沥青混合料(HMA)、密级配沥青混凝土混合料(AC)或沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)、密级配沥青稳定碎石混合料(ATB)技术,在级配上还发展到了骨架密实型,在沥青混合料的设计上还引入super⁃pave新理念等。

我国在沥青路面的设计荷载标准上,也从标准车(指后轴重)提升到目前的标准轴载(1986年后由标准车荷载改为BZZ—60双轮组的单后轴重60kN及BZZ—100双轮组的单后轴重100kN两个标准轴载, 1996 年后取消了BZZ—60,迄今采用BZZ—100一个标准轴载)。我国近几年对沥青路面道路建设的投资力度加大。但所有的努力依然摆脱不了建成后在设计周期内不应发生重大损坏现象及在使用寿命上达不到设计使用寿命周期的问题。人们不仅要问,这种对沥青路面深入创新的理论研究、标准的提升、投资的日益加大、标准化与精细化施工与沥青路面道路应有的使用寿命周期极大地不协调仅仅是因为路面承受的荷载变化及气候条件之原因吗?甚至都可归结为建设质量问题吗?肯定地回答:不全面。

2 沥青路面道路立体受控建设对策实践与探索的基本内涵

截止目前,对沥青路面道路长寿命问题的实践与探索思维认为,在现有沥青路面基础理论研究与应用基础上,为确保延长沥青路面的使用寿命周期,至少还应做好以下工作:(

1)强调路基基底(含结构物基础底)持力层面(基础持力稳定体的代表)的CBR、弯沉L、压实度K三大基本指标的科学、合理受控及该持力层面以下合理范围内的基础持力稳定体以内的各种隐患应一对一科学处治;

(2)沥青路面道路的整个路面结构中应倡导有柔(相对于刚而言,而非绝对的柔)性结构层的存在,该柔性结构层的位置、定量的柔度与整个路面结构中刚性(相对于柔)层的定量刚度相协调;

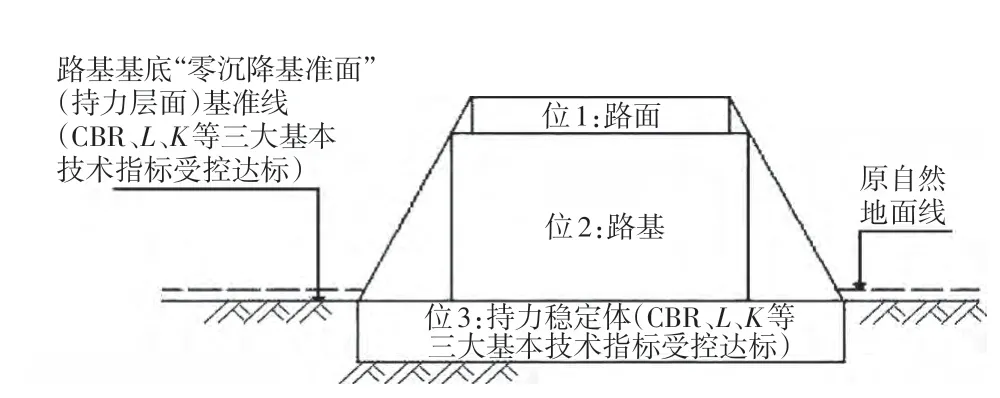

(3)应加强对路面层间的特别处置,如:路面各结构层间、路面结构层与路基的路床间、路基路床与路堤间等多个层间的特别技术设置(如:增大抗弯拉应力、抗车辙、抗开裂、多层防水、抗滑动、整体连接)等提出和实施新对策。沥青路面道路如高度重视了“三位一体”(见图1)宏观控制的实践与探索,加之对沥青路面本身的细观理论研究和精细化实施,至少可有助于延长沥青路面道路的使用寿命周期。

图1 填方路基“三位一体”横断面示意图

2.1 关于路基基底“零沉降基准面”与持力稳定体

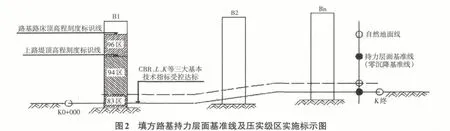

道路工程建设的长期实践表明,从道路工程专业的教与学、从科研课题的研究到建设实践,均把道路工程中的路基、路面及桥涵等结构物工程与其承载的地基分割起来,尽管在理论上有成套的地基基础工程理论如:《软土工程施工技术与环境保护》、《路基路面工程》、《岩土工程》等,人们也深知基础失稳的严重性,但在实践中未对道路的立体架构进行有机、特别地整体设计和实施予以系统实践与探索,这不符合细观与宏观相结合整体驾驭的理念。道路路基基底的持力层面及桥涵结构物工程的基础持力层面对其以上的工程稳定支撑起着至关重要的作用。基础以下的持力稳定体对整个道路的使用长寿命的作用具有永久性,从道路的线性、带状、立体的人工构造物定义本身也可悟出,对一条道路而言,路面、路基、基础持力层面以下合理范围的持力稳定体共同构成的三位一体结构才应是道路工程真正的完整体,且在三位一体中,基础持力稳定体更加重要。只有道路工程的三位一体在长期的道路运营中相互协调支撑、共同维系承载和抵御地质及复杂气候、环境的破坏,道路的使用寿命周期才会得以延长。从这一思维出发,道路工程应把道路路基基底(含结构物基底)持力层面建立起独立的概念,这个持力层面实际上是该层面以下持力稳定体的坚强代表,也是与路面、路基的呼应。本文在此将这一持力层面称为“路基相对零沉降基准面”。该持力层面标准的高低及处治的深度和范围还要取决于该持力层面以下天然组合体的复杂程度,如:井、窖、墓、穴、洞、浜、软基、膨胀土基、泥岩基、采空区、高水位、垃圾等各种隐患,必须一对一地得到科学处治,使该天然组合体经科学处治及专项评估后变为路基的“基础持力稳定体支撑工程”。从目前的理论水平考虑,该基础持力稳定体支撑工程的承载能力及稳定性表现在“路基相对零沉降基准面上”,至少需要通过该基准面上的回弹模量CBR、弯沉L、压实度K等三大基本指标满足不同等级、不同标准、不同使用功能的道路设计要求来体现。填方路基持力层面基准线及压实级区实施标示示意图见图2。

由于车辆荷载(静与动)及温度、湿度变化对道路产生的各种应力与变形均集中在道路路面结构的上部,并逐渐向下传递、扩散或消失,为满足技术经济合理性要求,该基准面以下的天然组合体处治深度和范围应与不同等级、不同标准、不同承载与不同环境条件下的该应力扩散深度相协调。

2.2 关于沥青路面结构层中的柔层控制

在沥青路面道路建设上,笔者认为柔至少可分散或缓解或抵消一大部分应力,但柔的度、柔的位置、刚柔比、柔的结构(如目前已成功实践的大粒级密级配沥青稳定碎石混合料(ATB)结构等)有待系统和整体深入研究。众所周知,我国的沥青路面设计采用的是以弹性层状体系作为力学分析的基础理论,所遵循的原则之一是路面各结构层的强度、抗变形能力与各层次的力学响应相匹配,但决不能出现倒装组合结构,通常要求面层、基层具有较高的强度、模量和抗变形能力,且回弹模量越接近匹配就越理想。沥青路面结构的回弹模量与其材料的结构与力学特性有关,弹性模量大,说明其刚度大,相对而言,刚度大抗折性就差。从主要依靠路面承受重复的车辆冲击荷载考虑,抗折性能差的路面结构就易出现开裂,而刚度小时就易出现车辙,如何解决车辙与开裂这对矛盾体,如何从定量角度准确把握路面结构中刚与柔的度,如何解决和把握像层间弹模比一样的“刚柔比”值得研究。任何的“刚”都是相对于“柔”而言的,日常生活的实践感悟和事实告诉人们,应用以柔克刚的哲理,以柔来消解或缓解车辆荷载及其冲击应力当是有效的措施。

2.3 关于路面结构中层间的特别处置

影响道路路面长期稳定性的因素除与车辆静、动(冲击)荷载、温度、水有关之外,还与路面各结构层本身的功能及层间受力和层间工作状态有关,道路路面在使用寿命周期内的整体稳定状态与层间的工作状态是相辅相成的。因此,在对路面主结构层予以细观研究和精细化实施外,对主结构层间还应作特别的过渡处置,这种处置包括:过渡层应满足不同功能(抗弯拉、抗弯切、防水、抗开裂、抗滑、联结等)的专门设计与精细化实施(含施工技术、工艺及特别材料),如能对主结构层或各层间特别处置(含桥面间)综合整体受控,对整个沥青路面道路的使用寿命周期延长定将事半功倍。如近几年在路面层间处置的实践有:应力吸收层(含玻纤格栅等)、桥面抛丸喷砂防水层、沥青碎石封层、路面与路基间垫层设置等。但如能对不同等级、不同标准、满足不同功能需求的层间特别处置层以既经济又科学合理为目标予以成套研究,将更有利于延长沥青路面道路的使用寿命周期。

3 长寿命路面道路的立体受控科学思维探索

道路是构筑在地球运动球体上的线性、带状、立体人工构造物,它不仅承受各种静、动车辆的重复荷载,且随时承受各种地质、气候与环境的影响。因此,延长沥青路面道路使用寿命周期是一个漫长而艰巨的任务。尽管有多年对沥青路面的国内外理论全新研究和实践,人们期待沥青路面技术有整体突破性研究创新成果的问世,尽管本文在此提出了沥青路面道路三位一体的宏观立体受控对策,沥青路面道路的使用寿命也只能在科学、合理、有限的设计周期内得到延长。除了上述微观与宏观的有效统一研究和实施之外,还应有诸多哲学理念融入设计和施工实践中。如:路面及路基的多层防水理念、全线沥青路面厚度确保一致及合理延长台后过渡搭板、桥端控制纵向沉降及横向位移的预压浆与包镶边(含中分带两侧)防止桥头跳车技术理念,确保路基长年处于中湿状态措施等。路面、路基工程本身的细观研究与道路三位一体宏观受控实践与探索及规范化、标准化、精细化建设共同构成了道路的立体受控体系,立体综合受控体系的建立和在实践中有针对性地提出合理的专门预案并能在实施中严格受控,有理由相信,沥青路面道路在设计使用寿命周期内能最大限度地为道路使用者提供最佳服务的目标一定能够实现。

[1] 张登亮. 沥青路面工程手册[M]. 北京:人民交通出版社,2003.

——基于钻芯检测法定量评估基桩质量的研究之六