饾版和拱花,演绎一段纸上传奇

雷虎

所谓“饾版”印刷,就是按照彩色绘画原稿的用色情况,经过勾描和分版,将每一种颜色都分别雕一块版,然后再依照“由浅到深,由淡到浓”的原则,逐色套印,最后完成一件近似于原作的彩色印刷品。

西湖,桃园新村。这是沿宝石山而建的一个老式小区,处于杭州最繁华的地段,里面的建筑有些时空错乱—这里似乎掩藏着有百年来的各种建筑物。

黄小健老人,远远地出门相迎,引我们走小巷,沿台阶上山,此时两边的建筑变成了清一色的民国范儿。“这以前都是谁住的地方啊?太有情调了!”抚摸着斑驳的墙面,摄影师问道。黄小健尴尬地笑了笑:“这地方,是民国初期传教士建的教会医院,老杭州俗称‘麻风病院’!”

“麻风楼”有好几栋,黄小健的家兼工作室就在其中一栋的二层。19世纪末,英国安立甘会传教士梅滕更夫妇在这里建立了一个“戒烟所”,1914年广济医院将其改为麻风病院。1921年,英国医学博士苏达立受教会派遣来杭州从事麻风病治疗工作,后来接替梅滕更担任院长,他争取到了英国国际麻风救济会的援助,在宝石山东麓建起11栋风格不一的别墅,作为医院的病院、宿舍及教堂。黄小健的母亲是广济医院的职工,也分得一套寓所,母亲过世后,黄小健把寓所改为工作室。

踩着咚咚作响的木质楼梯上到二楼,最东边的公共阳台上堆满了或长或短的木板,它们就是制作饾版雕版的原材料—黄梨木,旁边紧挨着的屋子就是黄小健的家。这是一间十几平方米的老屋,墙上只有两样装饰,一是写有“国家非物质文化遗产项目雕版印刷代表性传承人”的匾额,另外就是一幅雕版印刷的红牡丹。屋里的物件大都上了些年纪:老式的百页木窗,14英寸的彩电,发着黄光的台灯,八仙桌上堆放着的《十竹斋笺谱》《十竹斋书画谱》《萝轩变古笺谱》等书稿……黄小健说他是一个恋旧的人,身处在这老物件营造的空间,会睹物思人。也许,正是因为这种恋旧的性格,他才能躲进小楼成一统,挖掘、守住并发扬饾版和拱花这原本已失传的手艺。

之前寻访苏州桃花坞年画时,年画传承人陈祖德曾经告诉我们,传统的木版水印法印书画,最高的技艺是饾版印刷。

扬州雕版印书、南京金陵刻经处印佛经,只需要单色印刷;苏州桃花坞的一幅年画,有少则三四种、多则六七种色彩,可根据画面颜色多少进行多次套印;而在印刷绘画作品时,往往涉及十几种甚至上百种颜色,明末时,在木刻画彩色套印的基础上发展出一种套印技术,画面上的每种颜色都对应雕出一块小木板,这些小木板堆砌在一起,然后再依照“由浅到深,由淡到浓”的原则,逐色套印,犹如一种名为“饾饤”的五色小饼,最后完成一件近似于原作的彩色印刷品。这种印刷技术因而被称为“饾版”,也称为彩色雕版印刷,清代中期以后,才称为木版水印。中国的木版水印有两大最高技艺—饾版和拱花,很多雕版艺人宣称自己修成了这两大秘笈,但迄今为止,唯一让这两大技艺合体并得以被承认的,只有隐居于西子湖畔的黄小健。有人曾想高价购他的雕版,却被黄老回绝了:“我到现在雕出了一千来块雕版,对一个雕版艺人来说,可能足够多了,但一块雕版就是雕版印刷术的一个基因切片,而我想要绘制的是整个雕版印刷术的基因图!”

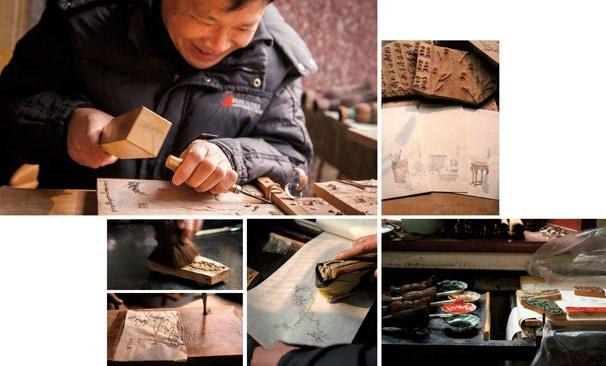

黄小健乐在其中,在这个小房子里享受时光。黄小健用拱花工艺制作的饾版印刷信封和用作印刷的雕版。印刷用的每块饾版在印刷前都需清理干净再着色。雕版前需用浆糊将临摹好的画稿装裱到木板上,待晾干后再进行雕刻。用鬃刷在宣纸表面来回刷两下,就印成了画。饾版印刷的工具和颜料。

不过,对于我们欣赏并购买他的笺谱和画作,他却是非常欣喜。用饾版和拱花技艺全体拓印的丰子恺、沙孟海的画作,虽然是复制品,但是用最古朴、纯手工的方法复制而成的,生动的画面跃然纸上。说到高兴,他还即场演示:取出一张雁皮纸(一种半透明的白纸),并覆在一本画册上,黄老左手用一把小起子将纸压住,右手握着一只笔尖细如针尖的毛笔,轻沾墨汁,开始临摹画稿,十几分钟后,《十竹斋笺谱》中的一幅便跃然纸上。自明代开始,中国,特别是江南地区的市民阶层得到极大发展,他们对文化的需求日益增强,名人字画的价格也随之水涨船高。普通市民阶层负担不起名人字画的高消费,又想附庸风雅,于是复制品开始登堂入室。

这个商机最先被精明的徽商发现,明代末期,徽州人胡正言在刻工汪楷的协作下,在南京制成了饾版印刷史上的巨著《十竹斋笺谱》和《十竹斋书画谱》;几乎同时,漳州人颜继祖与南京刻工吴发祥合作,用饾版印制了《萝轩变古笺谱》。

所谓“笺谱”,就是信纸。古时文人墨客的生活十分风雅,写信时,不仅内容要情真意切,所用的信纸也马虎不得:写给友人的信,信纸上要印琴棋书画的图案,以示品位;给佳人传书,信纸上得附有南国红豆之类,以表相思。笺谱就是为此而生的。

现代印刷工艺的普及,曾经在全国遍地开花的刻印社开始萎缩。曾经风光的南京十竹斋有名无实,黄小健所在的浙江美术学院西湖艺苑水印工厂也遭遇倒闭,让西湖艺苑引以为傲的饾版和拱花技艺也失传了。“杭州已经找不到一个雕版传承人了,我只能一边到扬州、南京、苏州四处寻访雕版艺人偷师,”黄老说。1953年出生在杭州的黄小健,为恢复杭州雕版的名气,坚持传承雕版技艺,钻研木版水印技术。

拎起一张临摹好画稿的雁皮纸,黄小健径直向阳台走去,用浆糊把它贴在一块大木板上,用刷子刷平,如同手机贴膜一般,然后放在阴凉处风干。八仙桌上放有风干好的木板,黄小健左手拿凿、右手拿锤,开始雕版。

“这造型,怎么和桃花坞年画社、扬州广陵刻印社还有金陵刻印社都一样啊!”我说。

“当然一样了。我想恢复杭州饾版印刷时,西湖艺苑已经解散了,我只能到全国各地偷师。”虽然已经成为雕版印刷界的大腕,但黄小健十分坦诚,并不讳言自己手艺的来源。

画稿、贴稿、刻版,饾版印刷的这些工序和普通的雕版印刷大同小异,等到黄小健收起拳刀的一刻,变化终于开始了:他拿起刻好的版走到阳台上,抄起一把锯子,将原本一尺见方的木板锯得七零八落,然后将那些小木板一块块放在桌子上,用抹布擦干净,原本被木屑蒙住的图案显现出来:一行字、一朵花、一只螳螂、一座假山、一盆兰草、一方印章……那些分布在大木板上、看起来杂乱无章的图案此时都自立门户,成为一幅幅独立的图案。

黄小健要拓印的是《十竹斋书画谱》上的一幅画,画面上有十几种颜色。古时的雕版只能单色印刷,3种颜色的图画,就要雕3块版,进行3次套印。不过套印也有很大的弊端,一是会造成雕版材料的浪费,更重要的是,图片印刷时可能产生重影。所以,像桃花坞、杨柳青这样的年画社,在印年画画稿时,颜色都非常单调,要么大红,要么大紫,普通民众尚可接受,对文人墨客来说,就太俗了。只见他把一堆刻有各种图案的饾版摆在桌面上,对照着《十竹斋书画谱》上的范例,每拿起一块饾版,就从盒子里取出一块橡皮泥模样的东西贴在反面,然后用力将饾版在印刷工作台上压紧。待整个画面中的图案都固定在工作台上,就是最后的工序了。黄小健对照着画稿,通过移动橡皮泥来调整饾版的位置,之后打开颜料盒开始调色:在假山上涂上淡青,在兰花花瓣上涂上紫色,在花朵上涂上粉红……所有颜色涂好,他把宣纸覆盖在饾版之上,用鬃刷在宣纸表面逐一刷过。整个过程不到十分钟,一张画稿就印好了。

黄老将印好的画谱递给我,又指指墙上装裱好的那幅雕版印刷的红牡丹,问我们:两者有什么不同?学美术出身的摄影师眼尖:裱好的这朵花是凸起来的,刚印好的这朵花是平面的。”黄小健点点头:“这朵凸起的花,就是使用了拱花工艺。”

所谓拱花,是一种不着墨的印刷方法,以凸出或凹下的线条来表现纹理,让画面呈现出浮雕效果。黄小建拿出一个带有阴刻花朵图案的雕版,取出一张刚印好的画稿,把画稿上的花朵和雕版上的花朵叠加,又取出一个练指劲的铁球,用毛巾包好,在花朵上来回滚动、碾压了十几个来回,再拎起画谱,一朵红色的小花从纸上凸显出来。

“您这用橡皮泥固定饾版、用铁球碾压拱花的方法,正宗吗?”我没忍住,问道。

黄小健笑了:“我这方法当然不正宗了。饾版和拱花技艺已经失传多年,古人固定饾版用的肯定不是橡皮泥,拱花也肯定不是用铁球碾压,那是因为以前没有橡皮泥,也没有这么光滑的铁球。既然橡皮泥的固定效果足够好,铁球也足够光滑,为什么不能用?龚自珍说:‘不拘一格降人材’。手艺的传承也是一样,得不拘一格!”