我国坡地土壤侵蚀影响因子C的研究进展

吴发启, 林青涛, 路陪, 王钰

(1.西北农林科技大学资源环境学院,712100,陕西杨凌;2.西北农林科技大学水土保持研究所,712100,陕西杨凌)

我国坡地土壤侵蚀影响因子C的研究进展

吴发启1, 林青涛2, 路陪2, 王钰2

(1.西北农林科技大学资源环境学院,712100,陕西杨凌;2.西北农林科技大学水土保持研究所,712100,陕西杨凌)

摘要:为完善及促进我国土壤侵蚀预测预报工作的完善与进展,在阅读大量文献资料和试验研究的基础上,对照美国的研究成果,回顾与展望了C因子的研究。从研究现状来看,我国的研究大致可划分为资料累积、研究和深化研究3个阶段,已取得了可喜的成绩。今后还需强化对C因子的系统定位观测和模拟实验,构建适用于不同水土流失类型区的计算模型。

关键词:C因子; 坡耕地研究现状; 中国; 展望

中国位于欧亚大洲东部,太平洋西岸,土地幅员辽阔,跨越了不同的生物气候带。复杂的地质地貌结构使她成为了一个多丘陵与山地的国家(山地丘陵面积约占国土总面积的70%)。中国是世界农业发展最早的国家之一,长期的人类活动与自然因素相互的作用使土壤侵蚀愈演愈烈,已成为头号环境问题[1-3]。中国有耕地1.2亿hm2,其中坡耕地占到20%左右,坡耕地侵蚀量占流域产沙总量的60%~70%[4];因此,坡耕地是水土保持研究与治理的重点区域。在水力侵蚀区,坡耕地的水土流失主要受降雨(R)、土壤(K)、地形(LS)、作物覆盖及管理(C)和人为治理措施(P)等的影响。纵观研究态势可知,C因子在我国研究起步较晚,系统性较差,难以满足土壤侵蚀预测预报及水土保持规划的需求[5];另一方面,研究者普遍认为C因子在土壤侵蚀预报中是最为敏感的因子,对预报精度影响很大[6-7],故本文就我国坡耕地作物植被对水土流失影响的研究状况作以回顾,以促进该领域的研究。

1C因子的内涵与发展

作物植被覆盖及管理的防蚀作用可用植被作用系数来表述,是有植被覆盖地的土壤流失量与相同条件下无植被覆盖地的土壤流失量之比,其值介于0~1之间。当无植被作用时,C=0;当植被作用达最大时,C=1。此概念最早是由美国学者G. W. Musgrave提出的,并在马氏土壤流失预报方程中得到了应用,也为后续通用流失方程(USLE)、修正通用土壤流失方程(RUSLE)和WEPP模型的研制起到了很大的促进作用[8]。

坡地C因子的发展与完善是与分析其作物的生长特征和影响因素密切相关的。在通用流失方程中,C因子的计算主要考虑了作物的生长阶段和降雨侵蚀力2个因素,即作物每个生长阶段的值与该作物同一生长阶段所具有的R值占全年R值的百分数乘积的总和[9-12];然而,作物的生长不仅与气候条件有关,还受制于前期土地利用、土壤水分、播种时的整地与播种方式、生长过程中的定苗、锄草、追肥,以及土壤结皮等因素的综合作用,因此,在修正土壤流失方程中,对C值的计算采用了次因子法,即在土壤流失率计算中考虑前期土地利用次因子(PLU)、冠层覆盖次因子(CC)、地面覆盖次因子(SC)、地表糙度次因子(SR)和土壤水分次因子(SM)等,使C值的计算更加科学合理[13-24]。在美国最新一代水蚀预报模型(WEPP)中,C因子考虑得更为详细,并分散在土壤模块、植物生长模块和残留物分解模块等子模块中[25-28]。上述C因子的发展情况见表1,可见C因子受多个环境因素的影响,是一个非常复杂的因子。

表1 美国C因子计算方法

表1(续)

2我国C因子的研究现状及进展

我国C因子的研究大致可划分为资料积累、研发和深化研究3个阶段。

2.1资料积累阶段

该阶段主要经历了2个时期:一是1941—1942年在黄土高原的陇南、关中的荆峪关、四川北碚和福建河田等地设立了水土保持试验观测站,采取径流小区法研究侵蚀问题;二是1950—1953年在黄土高原不同侵蚀类型区相继建立了西峰、绥德和天水水土保持科学试验站,这些站除了采用径流小区法观测水土流失外,还采用把口站法监测小流域的侵蚀状况[2,29]。就小区观测资料来看,3个站大约积累了近2 000余组的数据(表2),为后续研究奠定了一定的基础。如表2所示,当时的观测主要是服务于农业生长,难免观测内容变化快且系统性、长期性的观测数据较少。

2.2研发阶段

20世纪70年代末以来,随着通用流失方程的引进与传入,我国学者对C因子开展了较为广泛的研究[9,30-32]。该阶段的研究成果主要体现在以下3方面:

1) 成果覆盖面较广。研究成果的覆盖面主要体现在2方面:一是在美国通用土壤流失方程(USLE)、修正通用流失方程(RUSLE)和水蚀预报模型(WEPP)的推广应用中,C因子均有研究[25,33-42];二是研究区域几乎包括了全国(除台湾省外)所有的水蚀区,见表3。

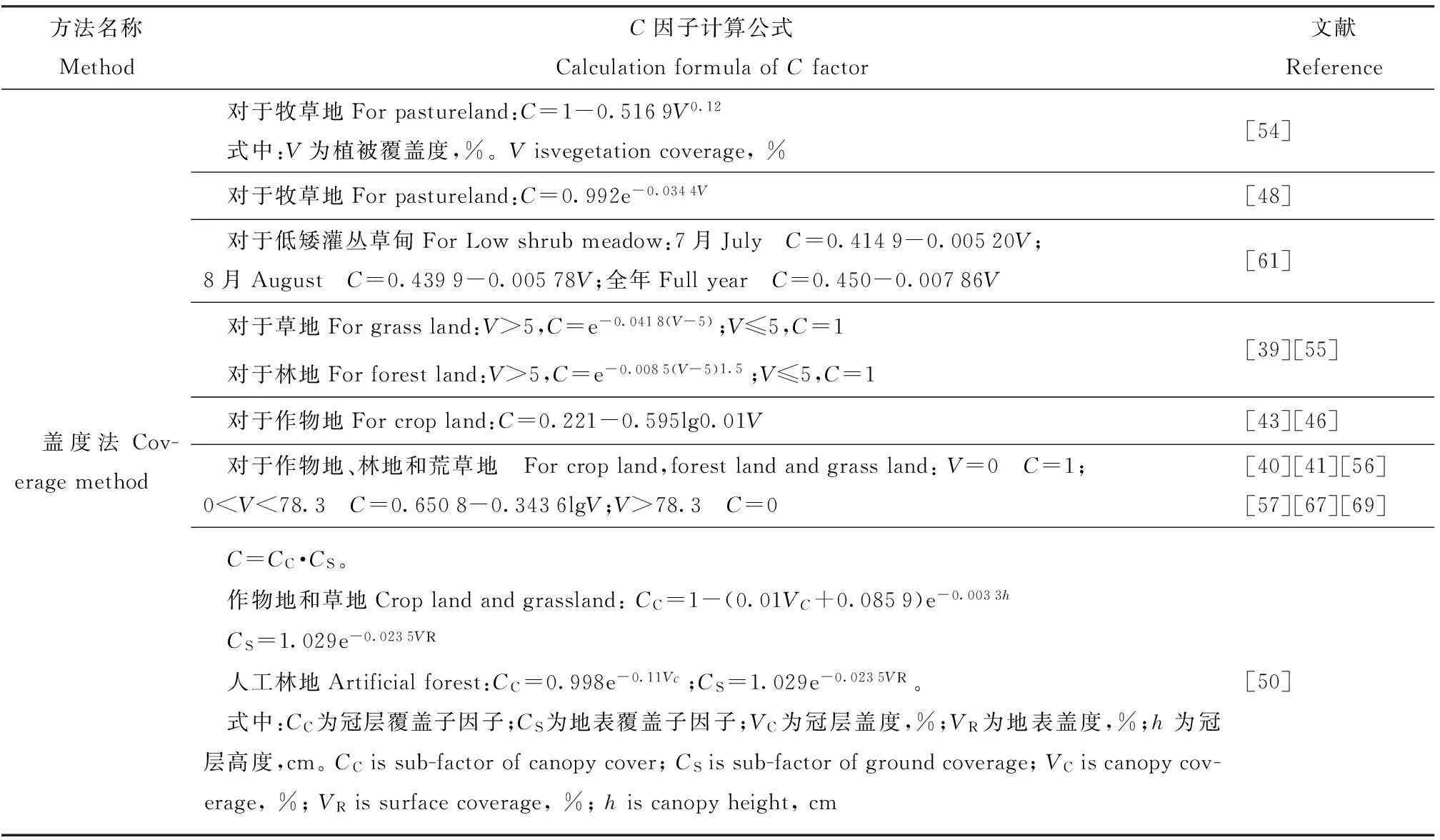

2) 形成了C因子的基本计算式。30余年来,我国学者对C因子的研究主要是本着服务于土壤侵蚀的预测预报;因此,C因子的估算就显得非常重要。起初,人们主要是在C因子的概念指导下,应用、模仿和直接采用通用土壤流失方程、修正土壤流失方程中的基本算法。随着试验研究工作的开展与资料积累,许多学者建立了适用于特定研究区域的经验计算公式。总体来看,主要有手册查询法、标准小区法、次因子法、反算法和盖度法等,见表4。

表2 黄土高原地区野外径流小区观测资料统计

表3 中国大陆C因子研究区域分布

表4 C因子计算方法一览表

表4(续)

3)研究尺度扩展,新技术得到了应用。C因子的研究与应用现已从小区、坡面、小流域扩展到中大流域和区域,遥感技术也得到了普及[41,46-47,53,55,59,62-70]。冯强等[15]研究分析后认为土地利用/覆盖类型直接赋值法、遥感影像波段组合或植被指数估计法、光谱混合分析法和地统计学与遥感影像结合分析法等均可用于C因子的研究。

2.3深化研究阶段

大量研究证实森林植被的防蚀能力主要体现在冠层对降雨的再分配、凋落物的持水和根系固土等3方面[10]。与林地相比,作物坡地缺乏凋落层,且人为干扰程度频率高,是造成水土流失强烈的主要原因之一[71];但人为适时的耕作管理等也会增加地表的粗糙程度,并与作物冠层、根系共同作用后达到防蚀的效果。为此,10余年来不少学者在这些方面做了较为系统的研究,使C因子的研究不断深化。

1) 作物冠层对降雨的再分配。作物冠层对降雨的再分配主要包括了冠层截留、茎秆流和穿透雨3部分。不少学者针对当地的主要作物均有研究[72-79];但从某一地区作物的种类及系统性研究来看,马波等[80,82-88]及马璠等[81,89]的研究更为完整[80-89],见表5。

表5 不同作物冠下穿透雨、茎秆流和冠层截留

注:以10°坡面,40 mm/h降雨强度为例。Note: take 10 ° slope,40 mm/h rainfall intensity as an example.

2) 作物根系的固土作用。在自然界中,作物根系与土壤共同构成了一个复合体,根系可以通过分泌物等将周围的细小颗粒凝聚在一起,从而对复合体起到一种“加筋”作用,使其大大增强了抗雨滴打击和径流冲刷的能力[90]。表6反映的是玉米等4种作物抗剪强度的研究结果[91-94],从表中可知,随着作物的生长,根系固土能力增强。

表6 作物不同生长期土壤抗剪强度变化

注:以10°坡面为例。 Note: take 10 ° slope as an example.

3) 地表糙度的作用。在作物栽培管理中,人们通过整床、定苗、锄草、追肥等措施往往使地表形成凹凸不平的微地形。这种微地形对降雨进行再分配后影响到径流和泥沙的变化。黄土高原当地群众在作物管理中常采用的等高耕作、等高点种和锄耕(锄草)的试验研究结果说明,在降雨强度为2和1 mm/h时,它们的平均填洼量分别是平整坡面的27.7、3.15和2.99倍,产流时间平均推迟8.93、3.45和1.49 min,从而使产流量、产沙量大大减小,但粗糙度的减流减沙作用也会随着坡度的增大出现增减变化[95-102]。

4)土壤结皮的作用。在降雨打击和径流压力作用下,往往会在农地表面形成土壤结皮。结皮的存在限制了土壤水与环境的交换,削弱了雨水入渗,对作物正常生长发育也造成了一定影响。研究表明,非结皮土壤的平均入渗率是结皮土壤的1.25倍,平均产沙量为1.28倍,而结皮土壤的平均产流量是非结皮土壤的1.15倍[103-111]。

图1 不同生育期作物坡面平均入渗速率变化特征(降雨强度80 mm/h)Fig.1 Characteristics of average infiltration rate changing on crop slope in different growth stages under the condition of 80 mm/h rainfall intensity

5)作物坡地的入渗与产流产沙。在上述因素的综合作用下,作物坡地的平均入渗速率随叶面积指数的增大而增加,而产流产沙则减少,见图1、图2[87-89,112-116]。

3结论与展望

综上所述,我国作物坡地C因子的研究大致可划分为资料累积、研发和深化研究3个阶段。经几十年的努力,取得了一定的成就,但从观测、研究内容的整体性和系统性来看,该项工作还需强化,仍然是我国水土保持工作者一项义不容辞的艰巨工作[60]。为此,提出以下建议:

图2 作物不同生育期作物坡面产流产沙过程变化(10°坡面,降雨强度80 mm/h)Fig.2 Runoff and Sediment yield process changes of different crops in different growth stages under the condition of 10°slop and 80 mm/h rainfall intensity

1) 在我国不同水土流失类型区,特别是水力侵蚀类型区强化和建立主要作物坡地的径流观测小区,对水土流失影响因子及作物生物学特征进行系统观测;

2) 强化室内综合模拟试验研究,弥补野外试验的缺陷;

3) 对国内已有的研究、观测结果进行系统的总结,为建立不同水土流失类型区(二级区即可,强烈水土流失类型区可下延到3级区)和全国范围内C因子的计算模型奠定基础。

参考文献4

[1]上海师范大学,吉林师范大学,北京师范大学,等. 中国自然地理:上册[M]. 北京:人民教育出版社,1980: 1-5

[2]景可,王万忠,郑粉莉. 中国土壤侵蚀与环境[M]. 北京:科学出版社,2005:2-7

[3]曲格平. 保护水土资源,改善生态环境,造福子孙后代[J]. 中国水土保持,1996(8):4-5

[4]唐克丽. 中国水土保持[M]. 北京:科学出版社,2004:100-120

[5]唐政洪,蔡强国. 侵蚀产沙模型研究进展和GIS应用[J]. 泥沙研究,2002(5):59-66

[6]Biesemans J, Meirvenne M V, Gabriels D. Extending the RUSLE with the Monte Carlo error propagation technique to predict long term average off-site sediment accumulation[J]. Journal of Soil & Water Conservation, 2000, 55(1):35-42

[7]Risse L M,Nearing M A,Nicks A D,et al. Error assessment in the universal soil loss equation [J]. Soil Science Society of America,1993,57(3):825-833

[8]柯克比,摩根. 土壤侵蚀[M]. 王礼先,等译. 北京:水利电力出版社,1987:47-54

[9]高博文. 介绍土壤流失方程中R值和C值的计算方法[J]. 中国水土保持, 1982, (4):42-44

[10] 吴发启,张洪江. 土壤侵蚀学[M]. 北京:科学出版社,2012:75-91

[11] Wischmeier W H,Smith D D. Predicting Rainfall Erosion Losses from Cropland East of the Rocky Mountains:Guide for Selection of Practices for Soil and Water Conservation. U.S. Department of Agriculture,Agriculture Handbook No.282 [M]. Washington,D.C. : U.S. Government Printing Office,1965:10-36

[12] Wischmeier W H,Smith D D. Predicting Rainfall Erosion Losses. A Guide for Conservation Planning. U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook No.537 [M]. Washington,D.C.: U.S. Government Printing Office,1978:17-33

[13] 陈云明,刘国彬,郑粉莉,等. RUSLE侵蚀模型的应用及进展[J]. 水土保持研究,2004,11(4):80-83

[14] 李凤,吴长文. RUSLE侵蚀模型及其应用(综述)[J]. 水土保持研究,1997,4(1):109-112

[15] 冯强,赵文武. USLE/RUSLE中植被覆盖与管理因子研究进展[J]. 生态学报,2014,34(16):4461-4472

[16] 张岩,袁建平,刘宝元. 土壤侵蚀预报模型中的植被覆盖与管理因子研究进展[J]. 应用生态学报,2002,13(8):1033-1036

[17] 郑粉莉,杨勤科,王占礼. 水蚀预报模型研究[J]. 水土保持研究,2004,11(4):13-24

[18] Renard K J,Foster G R,Weesies G A,et al. Predicting Soil Erosion by Water: A Guid to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook No.703 [M]. Washington,D.C. : U.S. Government Printing Office,1997:143-182

[19] USDA-Agricultural Research Service. Science Documentation, Revised Universal Soil Loss Equation Version 2 (RUSLE2)[M]. Washington,D.C.: USDA-Agricultural Research Service, 2008:138-180

[20] Dissmeyer G E,Foster G R. Estimating the cover-management factor (c) in the Universal Soil Loss Equation for forest condition [J]. Journal of Soil and Water Conservation,1981,36(4):235-240

[21] Wischmeier W H. Estimating the soil loss equation’s cover and management factor for undisturbed areas [J]. Present and prospective technology for predicting sediment yields and sources ARS-S40.Washington,D. C.: US Department of Agriculture, 1975: 118-124

[22] Mutchler C K, Murphree C E, McGregor K C. Subfactor method for computing C-factors for continuous cotton[J]. Transactions of the ASAE, 1982, 25(2): 327-332

[23] Laflen J M, Foster G R, Onstad C A. Simulation of individual-storm soil loss for modeling the impact of soil erosion on crop productivity[C]∥ Ankeny, Iowa: Soil Conservation Society of America, 1985:285-295

[24] Weltz M A, Renard K G, Simanton J R. Revised Universal Soil Loss Equation for western rangelands [J]. General Technical Report Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, USDA Forest Service (RM-150), 1987: 104-111

[25] 刘宝元,史培军. WEPP水蚀预报流域模型[J]. 水土保持通报,1998,18(5):6-12

[26] 张玉斌,郑粉莉,贾媛媛. WEPP模型概述[J]. 水土保持研究, 2004,11(4):146-149

[27] 史婉丽,杨勤科,张光辉. WEPP模型的最新研究进展[J]. 干旱地区农业研究,2006,24(6):173-177

[28] Flanagan D C,Nearing M A. USDA-Water Erosion Prediction Project (WEPP) Hillslope Profile and Watershed Model Documentation. NSERL Report No. 10[R]. West Lafayette, Indiana:USDA-ARS,National Soil Erosion Research Laboratory,1995:8.1-9.1

[29] 刘秉正,吴发启. 土壤侵蚀[M]. 西安:陕西人民出版社,1997:75-91

[30] 高博文. 介绍“土壤流失通用方程”[J]. 中国水土保持,1981(6):39-42

[31] 牟金泽,孟庆枚. 降雨侵蚀土壤流失预报方程的初步研究[J]. 中国水土保持,1983(6):23-26

[32] 张洪江. 通用土壤流失方程式综述[J]. 北京林业大学学报,1985(3):73-87

[33] 牟金泽,孟庆枚. 陕北部份中小流域输沙量计算[J]. 人民黄河,1983(4):35-37

[34] 李建牢,刘世德. 罗玉沟流域坡面土壤侵蚀量的测算[J]. 中国水土保持,1989(3):28-31

[35] 张宪奎,许靖华,卢秀琴,等. 黑龙江省土壤流失方程的研究[J]. 水土保持通报,1992,12(4):1-9

[36] 林素兰,孙景华. 辽北低山丘陵区坡耕地土壤流失方程的建立[J]. 土壤通报,1997,28(6):251-253

[37] 杨子生. 滇东北山区坡耕地土壤流失方程研究[J]. 水土保持通报,1999,19(1):1-9

[38] 陈法杨,王志明. 通用土壤流失方程在小良水土保持试验站的应用[J]. 水土保持通报,1992, 12(1):23-41

[39] 江忠善,王志强,刘志. 黄土丘陵区小流域土壤侵蚀空间变化定量研究[J]. 水土保持学报,1996,2(1):1-9

[40] 蔡崇法,丁树文,史志华,等. 应用USLE模型与地理信息系统IDRISI预测小流域土壤侵蚀量的研究[J]. 水土保持学报,2000,14(2):19-24

[41] 陈思旭,杨小唤,肖林林,等. 基于RUSLE模型的南方丘陵山区土壤侵蚀研究[J]. 资源科学,2014,36(6):1288-1297

[42] 史东梅. 基于RUSLE模型的紫色丘陵区坡耕地水土保持研究[J]. 水土保持学报,2010,24(3):39-44

[43] 刘秉正,刘世海,郑随定. 作物植被的保土作用及作用系数[J]. 水土保持研究,1999,6(2):33-37

[44] 张岩,刘宝元,张清春,等. Effect of Different Vegetation Types on Soil Erosion by Water[J]. 植物学报,2003,45(10):1204-1209

[45] 孙保平,赵廷宁,齐实. USLE在西吉县黄土丘陵沟壑区的应用[J]. 中国科学院水利部西北水土保持研究所集刊,1990(12):50-58

[46] 高素华,郭建平,刘玲,等. 中国北方地区植被覆盖度的遥感解译及水土保持作用系数推算研究[J]. 水土保持学报,2001,15(3):65-67

[47] 金争平,赵焕勋,和泰,等. 皇甫川区小流域土壤侵蚀量预报方程研究[J]. 水土保持学报,1991,5(1):8-18

[48] 金争平,史培军,侯福昌,等. 黄河皇甫川流域土壤侵蚀系统模型和治理模式[M]. 北京:海洋出版社,1992:69-73

[49] 张雪花,侯文志,王宁. 东北黑土区土壤侵蚀模型中植被因子 C值的研究[J]. 农业环境科学学报,2006,25(3):797-801

[50] 刘宝元,毕小刚,符素华,等. 北京土壤流失方程[M]. 北京:科学出版社,2010:70-81

[51] 张文海,张行南,高之栋. 苏北花岗片麻岩地区USLE模型的试验研究[J]. 亚热带水土保持,2008,20(4):5-10

[52] 于东升,史学正,吕喜玺. 低丘红壤区不同土地利用方式的C值及可持续性评价[J]. 土壤侵蚀与水土保持学报,1998,4(1):72-77

[53] 殷连林,黄少燕,查 轩. 闽西红壤区植被覆盖及管理因子与水土流失强度关系分析[J]. 亚热带水土保持,2013,25(4):6-9

[54] 陈明华,林福兴,周伏建,等. 福州丘陵红壤的土壤侵蚀研究初报[J]. 福建水土保持,1991(3):41-46

[55] 潘美慧,伍永秋,任斐鹏,等. 基于USLE的东江流域土壤侵蚀量估算[J]. 自然资源学报,2010,25(12):2154-2164

[56] 唐寅,代数,蒋光毅,等. 重庆市坡耕地植被覆盖与管理因子C值计算与分析[J]. 水土保持学报,2010,24(6):53-59

[57] 才业锦,唐寅,陈正发,等. 紫色丘陵区不同种植模式C因子探讨[J]. 西南农业大学学报(社会科学版),2010,8(1):14-17

[58] 吕甚悟,陈谦,袁绍良,等. 紫色土坡耕地水土流失试验分析[J]. 山地学报,2000,18(6):520-525

[59] 张岩,刘宪春,李智广,等. 利用侵蚀模型普查黄土高原土壤侵蚀状况[J]. 农业工程学报,2012,28(10):165-171

[60] 黄炎和,卢程隆,付勤,等. 闽东南土壤流失预报研究[J]. 水土保持学报,1993,7(4):13-18

[61] 卜兆宏,赵宏夫,刘绍清,等. 用于土壤流失量遥感监测的植被因子算式的初步研究[J]. 遥感技术与应用,1993,8(4):16-22

[62] 杨勤科,罗万勤,马宏斌,等. 区域水土流失植被因子的遥感提取[J]. 水土保持研究,2006,13(5):267-268

[63] 谭炳香,杜纪山. 遥感数据分析林区的植被和土壤侵蚀特征[J]. 林业科学,2006,42(4):7-11

[64] 马霭乃,林逸,姚金刚. 土壤侵蚀因子的信息提取及建模应用[J]. 中国水土保持,1990(3):46-48

[65] 朱蕾,黄敬峰,李军. GIS和RS支持下的土壤侵蚀模型应用研究[J]. 浙江大学学报,2005,34(4):413-416

[66] 洪华生,杨远,黄金良. 基于GIS和USLE的下庄小流域土壤侵蚀量预测研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版),2005,44(5):675-679

[67] 陈燕红,潘文斌,蔡芫镔. 基于RS/GIS和RUSLE的流域土壤侵蚀定量研究:以福建省吉溪流域为例[J]. 地质灾害与环境保护,2007,18(3):5-10

[68] 傅世锋,查轩. 基于GIS和USLE的东圳库区土壤侵蚀量预测研究[J]. 地球信息科学,2008,10(3):390-395

[69] 齐述华,蒋梅鑫,于秀波. 基于遥感和 ULSE 模型评价 1995~2005 年江西土壤侵蚀[J]. 中国环境科学,2011,31(7):1197-1203

[70] 马超飞,马建文,布和敖斯尔. USLE模型中植被覆盖因子的遥感数据定量估算[J]. 水土保持通报,2001,21(4):6-9

[71] 张科利, 唐克丽. 人类耕垦对现代侵蚀加速作用的评价[J]. 水土保持通报, 1990, 10(5):1-4

[72] 杜尧东, 王建, 刘作新,等. 春小麦田喷灌的水量分布及小气候效应[J]. 应用生态学报, 2001, 12(3):398-400

[73] 郝芝建, 范兴科, 吴普特,等. 喷灌条件下夏玉米冠层对水量截留试验研究[J]. 灌溉排水学报, 2008, 27(1):25-27

[74] 李王成, 黄修桥, 龚时宏,等. 玉米冠层对喷灌水量空间分布的影响[J]. 农业工程学报, 2003, 19(3):59-62

[75] 刘海军, 康跃虎, 王庆改. 作物冠层对喷灌水分分布影响的研究进展[J]. 干旱地区农业研究, 2007, 25(2):137-142

[76] 王迪, 李久生, 饶敏杰. 玉米冠层对喷灌水量再分配影响的田间试验研究[J]. 农业工程学报, 2006, 22(7):43-47

[77] 王迪, 李久生, 饶敏杰. 喷灌冬小麦冠层截留试验研究[J]. 中国农业科学, 2006, 39(9):1859-1864

[78] 王健, 尹武君, 刘旦旦. 玉米苜蓿间作对黄土坡耕地降雨产流产沙的影响[J]. 节水灌溉, 2011(8):43-46

[79] 王庆改, 康跃虎, 刘海军. 冬小麦冠层截留及其消散过程[J]. 干旱地区农业研究, 2005, 23(1):3-8

[80] 马波, 吴发启, 马璠,等. 叶面积和降雨强度对大豆茎秆流的影响[J]. 中国水土保持科学, 2008, 6(6):58-62

[81] 马璠, 吴发启, 马波,等. 叶面积和降雨强度对玉米茎秆流量的影响[J]. 农业工程学报, 2008, 24(10):25-28

[82] 马波, 吴发启, 陈宇,等. 玉米不同生育期茎秆流特征及其模型构建[J]. 农业工程学报, 2011, 27(1):118-123

[83] Ma Bo, Gale W J, Ma Fan, et al. Transformation of rainfall by a soybean canopy [J]. Transactions of the ASABE, 2013, 56(6):1285-1293

[84] 马波, 耿晓晨, 马璠,等. 模拟降雨条件下谷子和冬小麦植株对降雨再分配过程的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2014, 32(6):207-214

[85] 马波, 马璠, 李占斌,等. 模拟降雨条件下作物植株对降雨再分配过程的影响[J]. 农业工程学报, 2014, 30(16):136-146

[86] 马波,李占斌,马璠,等. 模拟降雨条件下玉米植株对降雨再分配过程的影响[J].生态学报,2015,35(2):497-507

[87] 马波. 大豆对坡面土壤侵蚀的影响研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2008:28-71

[88] 马波. 黄土坡耕地作物防蚀作用研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2011:27-37

[89] 马璠. 作物植被对坡耕地土壤侵蚀的影响研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2009:25-48

[90] 姜志强, 孙树林. 堤防工程生态固坡浅析[J]. 岩石力学与工程学报, 2004, 23(12):2133-2136.

[91] 农淦, 路培, 王林华,等. 黄土高原坡耕地小麦根系分布特征研究[J]. 水土保持研究, 2013, 20(5):92-98

[92] 杨晓芬, 吴发启, 马波,等. 黄土坡耕地玉米作物的防蚀作用研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2012, 40(10):97-102

[93] 农淦. 黄土小麦根系对坡地土壤防蚀作用研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2014:34-39

[94] 杨晓芬. 坡耕地玉米作物根系对土壤侵蚀的影响研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2012:27-30

[95] 郭建华, 吴发启, 梁心兰,等. 坡耕地地表糙度对降水分配的实验研究[J]. 水土保持研究, 2008, 15(3):11-14

[96] 郭建华. 地表糙度与填洼量关系研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2008:26-31

[97] 赵龙山. 黄土坡耕地地表糙度的特征与建模研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2011:42-45

[98] 赵龙山. 黄土坡地地表糙度特征及其对入渗、产流产沙的影响研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2015:65-78

[99] 郑子成. 坡耕地地表糙度及其作用研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2002:46-55

[100] 郑子成. 坡面水蚀过程中地表糙度的作用及变化特征研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2007:103-119

[101] 吴秋菊. 基于不同耕作措施下土壤结皮的形成及其对侵蚀的影响研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2015:37-61

[102] 梁心蓝. 水蚀过程中地表糙度变化及侵蚀响应[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2015:119-136

[103] 吴发启, 范文波. 土壤结皮与降雨溅蚀的关系研究[J]. 水土保持学报, 2001, 15(3):1-3

[104] 吴发启, 范文波. 坡耕地黄墡土结皮的理化性质分析[J]. 水土保持通报, 2001, 21(4):22-24

[105] 吴发启, 范文波. 坡耕地土壤结皮形成的影响因素分析[J]. 水土保持学报, 2002, 16(1):33-36

[106] 吴发启, 范文波. 坡耕地暴雨结皮对作物生长发育影响的实验研究[J]. 干旱区资源与环境, 2003, 17(2):100-105

[107] 吴发启, 范文波. 土壤结皮对降雨入渗和产流产沙的影响[J]. 中国水土保持科学, 2005, 3(2):97-101

[108] 范文波. 坡耕地土壤结皮的成因及其作用研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2001:31-51

[109] 吴秋菊, 吴佳, 王林华,等. 黄土区坡耕地土壤结皮对入渗的影响[J]. 土壤学报, 2015,52(2):303-311

[110] Ma Bo, Ma Fan, Li Zhanbin, et al. Effects of soil crust and crop on runoff and erosion in Loess Plateau[J]. Acta Agriculturae Scandinavica, 2014, 64(8):645-656

[111] 马波, 由政, 吴发启, 等. 种植大豆条件下土壤结皮对坡耕地径流和侵蚀产沙的影响[J]. 中国水土保持科学, 2015, 13(3):16-23

[112] 王林华, 马波, 吴发启. 黄土区不同生长期大豆坡耕地的入渗特征[J]. 中国水土保持科学, 2015,13(4):15-24

[113] 马波, 刘雨鑫, 吴发启. 植大豆对坡耕地径流侵蚀产沙的影响[J]. 水土保持学报, 2012, 26(4):32-36

[114] 吴佳,王林华,李占斌,等. 黄土高原主要秋作物坡地降雨入渗特征参数研究[J]. 水土保持学报2014,28(6):115-119

[115] 吴佳,王林华,李占斌. 谷子坡地的降雨入渗特征与模拟[J]. 西安理工大学学报 2015.31 (1):13-18

[116] 吴佳,王林华,李占斌,等. 中小雨强下谷子坡地的降雨入渗特征模拟[J].西北农林科技大学学报(自然科学版), 2015, 43(6):228-234

(责任编辑:程云郭雪芳)

Research progress of soil erosion influence

factorsCin sloping field in China

Wu Faqi1, Lin Qingtao2, Lu Pei2, Wang Yu2

(1.School of Resources and Environments, Northwest A&F University, 712100, Yangling, Shaanxi, China;

2.Institute of Soil and Water Conservation, Northwest A&F University, 712100, Yangling, Shaanxi, China)

Abstract:In order to promote the perfection and progress of soil erosion prediction work in China, we make a review of the study of C factors and give prospect to it by contrasting with the results of United States on the basis of literature review and experimental study. From the point of research status, the research of C factor in China has obtained huge achievements which can be divided into three stages for data accumulation stage, research stage and further research stage. We still have to strengthen the systematic stationary observation and simulation experiments of C factor and build calculation models suitable for different types of soil and water loss regions.

Keywords:C factor; research status of slope cropland; China; prospect

作者简介:第一 吴发启(1957—),男,博士,教授。主要研究方向:土壤侵蚀与水土保持。E-mail:wufaqi@263.net

收稿日期:2015-11-09修回日期: 2015-11-20

中图分类号:S157

文献标志码:A

文章编号:1672-3007(2015)06-0001-11