张伯驹们的不闲不成家

尹丛丛

余光中说:“天下的一切都是忙出来的,惟独文化是闲出来的。”

无论是京城第一玩家王世襄,还是民国公子张伯驹、出版家邵洵美,历史证明,最好的艺术无不出自有闲的世家。那些选择自在、自由、自得的人,那些不在乎影响主流的人,最终都影响了未来的主流,成为时代最珍贵的注脚。

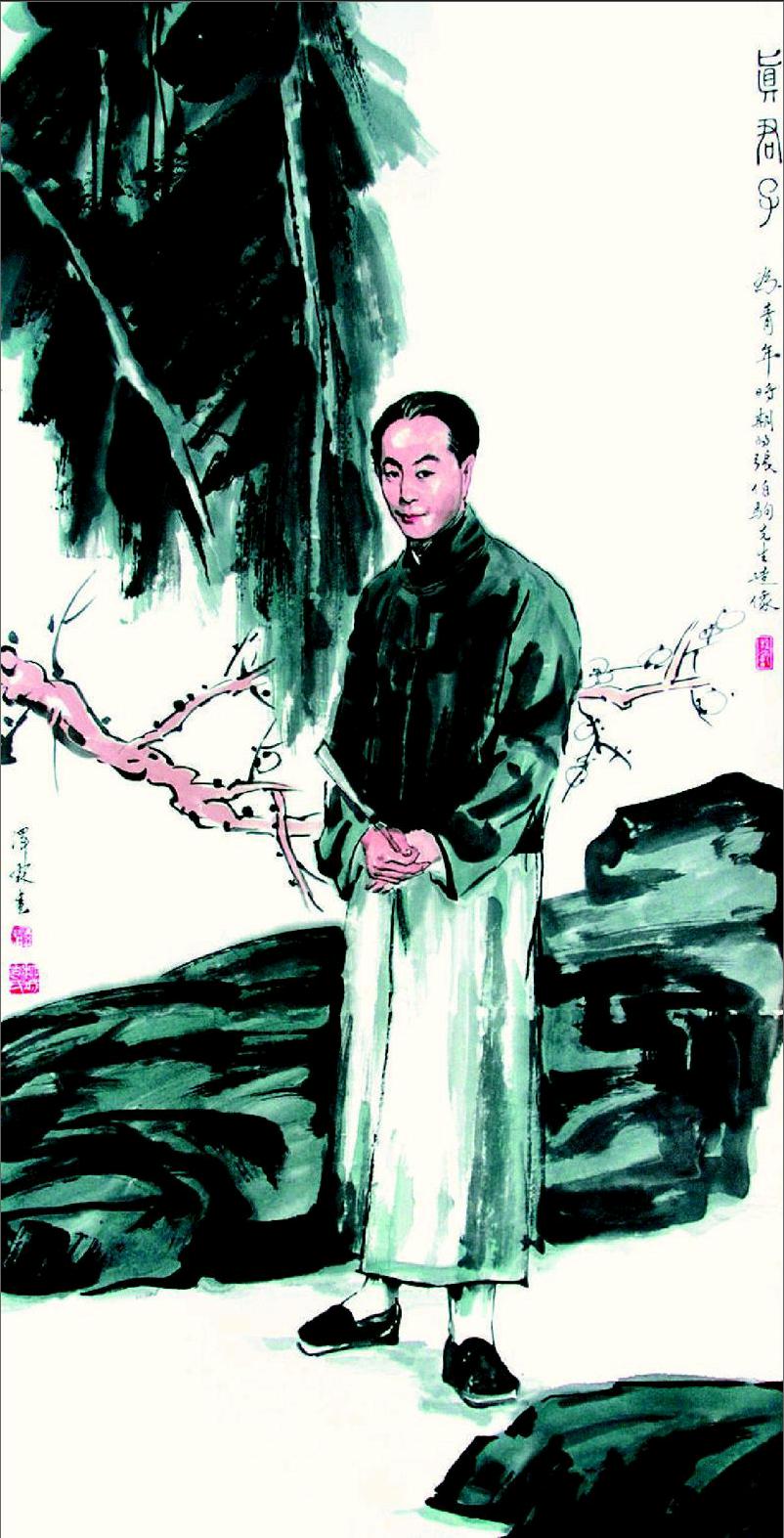

“民国公子”张伯驹:闲暇里的文化高峰

纵观近当代的“有闲贵族”,就文化高度而言,张伯驹是起点,也是终点。

生于官宦世家,与张学良、溥侗、袁克文同列“民国四公子”。艺术大师刘海粟曾说:“他是当代文化高原上的一座峻峰。从他那广袤的心胸涌出四条河流,那便是书画鉴藏、诗词、戏曲和书法。四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格,堪称京华老名士,艺苑真学人。”

张伯驹经历的生活,被人形容为中国最后的名士生活圈。他广涉文艺圈名流,如张大千、刘海粟、余叔岩、周汝昌等,更有一大批旧时代的贤达。

收藏有两大要件,一为财,二为才,前者自不必提,至于后者,天生聪慧的张伯驹有令人惊叹的过目不忘的本领。他自己曾回忆,在友人家里偶翻一书,过若干天后,还能将其中诗句背诵下来,而持有此书的友人却毫无印象。

1946年,张伯驹变卖超豪华宅邸(原晚清大太监李莲英旧宅),得黄金220两,只为购得稀世珍宝《游春图》。这幅几乎让张伯驹“倾家荡产”的画,在1952年被捐给国家。

老朋友孙曜东回忆,虽然拥有偌大一份家业,但张伯驹在生活上朴素得令人难以置信,“不抽烟、不喝酒、不赌博、不穿丝绸,也从不穿西装革履,长年一袭长衫,而且饮食非常随便,有个大葱炒鸡蛋就认为是上好的菜肴了。他对汽车的要求是,只要有四个车轮而且能转就行了,丝毫不讲派头。”但对看中的文物,张伯驹却是一掷千金。

张伯驹散淡的个性,红学家周汝昌曾有很传神的描述“我到了张先生那里,去熟了以后,我不理张先生,张先生也不理我,我要回学校了,我也不告辞,我出了门就走,摆脱俗念,我们那个关系没人理解。”

张家生活好时,曾有大大小小10位管家,负责中餐、西餐的4位大厨,然而“在1969年到1972年最困难的3年,我曾几次去看望他。除了年龄增长,心情神态和20年前住在李莲英旧宅时并无差异。”王世襄回忆。

此时的张伯驹,陋室10平米,无粮票,无户口。王世襄感慨:实在使人难以想象,曾用现大洋4万块购买《平复帖》、黄金220两易得《游春图》,并于1955年将8件国之重宝捐赠给国家的张伯驹先生、夫人竟一贫到如此地步。他十分赞赏黄永玉为张伯驹下的论断:“富不骄,贫能安,临危不惧,见辱不惊……真大忍人也!”

张伯驹留给世人最后的背影,见诸于画家黄永玉的一段日记。1982年初,黄永玉携妻儿在莫斯科餐厅吃饭,“忽见伯驹先生蹒跚而来,孤寂索漠,坐于小偏桌旁。餐至,红菜汤一盆,面包果酱,小碟黄油两小块,先生缓慢从容,品味红菜汤毕,小心自口袋取出小毛巾一方,将抹上果酱及黄油之4片面包细心裹就,提小包自人丛缓缓隐去……”

王世襄的“世家子弟范儿”:天下的一切都是忙出来的,惟独文化是闲出来的

诚如章伯钧所说:“中国文化有一部分,是由统治阶级里最没出息的子弟们创造的。”世家、闲逸似乎成了民国大文人辈出的关键词。

“张家四姐妹”之一的张充和,受父亲影响,对昆曲痴迷至极,在闺中时常与大姐张元和在《惊梦》中唱对手戏。1940年,她在重庆主演的昆曲《游园惊梦》轰动一时。而1949年随夫赴美后,50多年来,一直在大学中传授书法和昆曲。

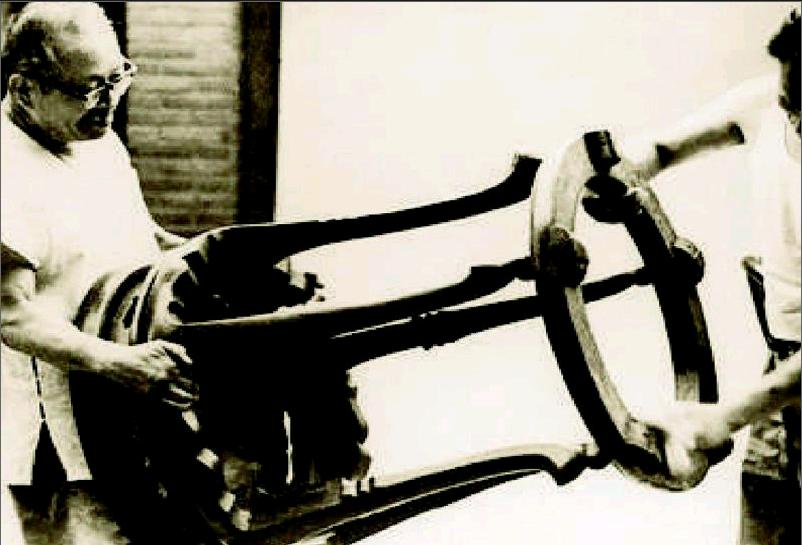

著名收藏家王世襄,被称为京城第一玩家,若是用北京话说,是个地道的“顽主”。

他的高祖官至工部尚书;伯祖为光绪年间的状元;父亲早年留学法国,曾出使墨西哥,任北洋政府国务院秘书长;母亲金章亦出名门,能诗善画,系著名画家金北楼之妹。

出身世家的王二少爷,在年少轻狂的那段岁月,和所有的晚清纨绔子弟一样贪玩。对家具、乐器、漆器、匏器、刻竹、金石牙角雕刻等,豢养鸽、鹰、犬、蟋蟀等等,无不感兴趣。马未都形容他,“出身上层社会,却关注社会底层的乐趣”。

他最爱鸽子,8岁就能“飞檐走壁”,爬墙放鸽子。一根轰鸽子挂着红布条的竹竿上下翻飞,打得房檐无一瓦全。没多久就成了行家,换了短竿子,指哪只,哪只出栅子门。

王世襄曾回忆:“犹忆就读北京美侨小学,一连数周英文作文,篇篇言鸽。教师怒而掷还作业,叱曰:‘汝今后如不改换题目,不论写得好坏,一律P(即poor)!”

为了玩,他还干过不少荒诞事。在一袋洋面粉才两块五的年代,他曾借钱买了一只叫价一百块钱的白鹰。在燕京大学读书时,他曾揣着蝈蝈葫芦上邓之诚的课,在邓之诚讲得兴致勃勃之际,王世襄怀里的蛐蛐响了,邓之诚把他赶出了课堂。

王世襄的另一手绝学乃是烹调。大美食家汪曾祺对他的厨艺颇为推崇。对此还有一轶事可证。说是王世襄和几位朋友在一家聚餐,规定每人备料去表演一个菜,有鱼翅,有海参,有大虾,有鲜贝,王世襄做了一个冷门菜:焖葱,结果被大伙儿一抢而空。

王世襄说自己:“我自幼及壮,从小学到大学,始终是玩物丧志,业荒于嬉。”但实际上,所有的闲暇都化作了他的兴趣,而所有的兴趣都成为了他的积淀,著名文物专家罗哲文说,“他的生活环境、经历、个人关系很多方面造就了他京城第一玩家的地位,现在很难再能够出像他这样的人。”

民国文人邵洵美也是如此。他出身显赫,祖父邵友濂为晚清重臣,外祖父盛宣怀乃是洋务派代表人物。公子邵洵美穿长衫、跳西洋舞,爱画画外加喜欢作诗。但出版家邵洵美却一生致力于出版事业,风格从“唯美”到“现代”,再到“紧跟时代”,贴近民众与生活。

九一八事变后,邵洵美创办《时事日报》,反映民众的抗战呼声。他的出版不为谋利,最终散尽家财,出版了诸多的报刊和书籍,这在中国近代史上是无人可与匹敌。张若谷、陆小曼回忆道,曾经邵洵美的私人书房里放着估价五千金以上的希腊女诗人沙弗像真迹,用20万金磅在伦敦拍来的史文朋的手稿。而到了后期,妻子盛佩玉说:“抗战八年,洵美毫无收入,我的首饰陆续出笼,投入当店。”endprint

章克标把邵洵美概括为三重人格的人:一是诗人,二是大少爷,三是出版家。或许可以说,诗歌让他崭露头角,而出身世家的闲逸与财力则支撑了他的出版家之路。

境界有多高,闲暇就有多少

□方言

没有闲适就没有文化是普世的价值。应该说,从诗词歌赋到书法收藏,从曾点“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的“闲情逸致”到关于人的容貌、风度、个性的汉末清谈,从谢灵运、陶渊明的山水诗到白居易提出的闲适诗。闲逸自古以来,就是文人们创作灵感的重要来源。

那么,闲适背后是否有个悖论:文化很多时候是锅碗瓢盆之外的营生,贫苦人家和疲于生活的人难有闲适的机会?错,闲适只是一种境界,一种精神。

程乃珊笔下的《上海LADY》里面描写过郑念的细节,无论贫富哪怕在监狱,闲适带来的优雅就是抬头看看窗口的一抹阳光或者忍住被手铐磨伤的疼痛拉上裤子的拉链。另外一位上海老名媛唐薇红是民国最著名的名媛唐瑛的妹妹。唐薇红的前半生锦衣玉食,是十里洋场的金枝玉叶。同样因为这份显赫家世,唐薇红的后半生颠沛流离,最难的日子唐薇红家里积攒的值钱东西都被抄空了,唐二小姐不得不进了拉链厂当工人,一做就10多年,即使这种境况她想方设法省下10元给丈夫买最便宜的淡面包,不愿意断了他吃面包的习惯。冰火两重天的人生里唯一没变的是她和百乐门60年有余的不了缘。Channel No5的香水、Ferragamo的高跟鞋、Dior的口红、LV的手袋,如今已经90岁高龄的她,依然保持一周去百乐门3次以上的频率。

曹雪芹家道中落之后依旧保持着弹琴写作的习惯,讲究一只茶杯的用途;竹林七贤避世隐居,也放不下夜宴游园、玩药弄香的雅好。有钱不等同于有闲,常见我们时代的著名企业家在电视新闻里称:“一天休息时间不到三小时。”闲只是一种态度,一种对生活的领悟。

文化名人洪晃曾说:今天,大家都在说中国当代文化缺乏有力量的作品,这跟大部分男人都去经商挣钱是有关系的,经济如此增长,文化怎能不后退,不管男的,女的,所有心思都去琢磨怎么赚钱了。谁都没有这些闲功夫再去画画、作曲、写小说,去思考一下人生的意义何在。所以,有人“游手好闲”是好事,如果我们还是闲不下来,地球就会爆炸的。

这个时代鲜花盛放。关于盛会的流水席,关于国际都会的追求,关于创富升职的成功学,无数人参与其中,成为奇葩或绿叶。

但在前往时代中央舞台的路途中,名气大不一定代表才华高、财富多不一定代表活得好、学识高不一定代表不会精神空虚,多数人称颂不一定代表价值大——他们活得像一部成功学,未必就懂得什么是幸福;他们活得像一句广告,但未必就是真实的自己。endprint