塔中地区卡塔克隆起奥陶系油气运聚规律分析

张黎,马中远,丁辉,朱秀香,黄苇

(中国石化西北油田分公司勘探开发研究院,新疆 乌鲁木齐 830011)

塔中地区卡塔克隆起奥陶系油气运聚规律分析

张黎,马中远,丁辉,朱秀香,黄苇

(中国石化西北油田分公司勘探开发研究院,新疆 乌鲁木齐 830011)

卡塔克隆起奥陶系碳酸盐岩缝洞型油气藏是塔中地区重要的勘探领域,其油气富集规律复杂,文中试图从油气运聚的角度来剖析卡塔克隆起奥陶系的油气成藏问题。研究认为,塔中卡塔克隆起奥陶系主要发育2类油气运移输导体系,即断裂-裂缝输导体系和断裂-裂缝-不整合面输导体系。深大断裂作为油气源断裂,垂向输导,优势充注;断裂、裂缝与不整合面组成的输导体系网络侧向调整运移;以单一油气聚集单元为单位,以良好的保存条件为前提,位于输导体系上倾的遮挡部位是油气聚集的有利区;塔中油气藏为多期成藏,且以喜马拉雅期为主,加之输导体系的差别,使得油气藏在空间上表现为差异聚集的特点,其运聚模式可归纳总结为垂向优势充注、侧向网状输导、纵横向差异聚集。

奥陶系;输导体系;油气运聚;卡塔克隆起;塔中地区

油气运聚贯穿于整个油气地质历史,是连接生、排、运、聚、散各个环节的纽带[1]。塔中地区卡塔克隆起奥陶系原油具有多期成藏的特点,原油运聚特征较为复杂;因此,研究油气的运移与聚集规律不仅具有重要的理论意义,而且对于塔中地区奥陶系成藏规律研究和有利区预测也具有十分重要的指导意义,可为进一步勘探和开发提供依据。

本文在前人研究的基础上,利用塔中地区探井、评价井等井的生产数据、三维地震资料、测井和分析化验资料,综合研究分析了塔中地区卡塔克隆起奥陶系油气运移与聚集规律。

1 地质概况

塔中地区在寒武系拉张沉降背景下发生大规模海侵,广泛沉积了碳酸盐岩地层,中奥陶世末期转变为挤压环境,地层抬升并广遭剥蚀,晚奥陶世为混积陆棚沉积。塔中卡塔克隆起是由南北边界断层界定,呈西低东高,断裂向东收敛的大型鼻状隆起。塔中断裂主要为逆冲断层和走滑断层,也存在局部张性应力机制下的正断层和寒武系拉张背景下的正断层;塔中断裂系统以NWW—NW向为主,并发育NE向调节走滑断裂体系。

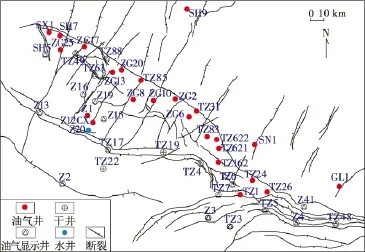

塔中卡塔克隆起紧邻满加尔生烃坳陷,具有优越的油气成藏条件。目前塔中探区在卡塔克隆起上继Z1井后,Z12CX,SH7,SX1等井也相继在鹰山组和良里塔格组取得了重大油气突破(见图1),展示了卡塔克隆起碳酸盐岩缝洞型油气藏良好的勘探前景。

图1 塔中地区探井分布

2 奥陶系油气运移特征

2.1 输导体系

输导体系是油气成藏过程中连接源岩与圈闭之间的“桥梁与纽带”[2],在很大程度上决定着含油气盆地中油气藏的类型及空间分布;因此,输导体系已经成为石油地质研究的一个重要方面[3-6]。塔中卡塔克隆起奥陶系主要运移输导通道有断裂、裂缝和不整合面等,它们相互配置组成了2类油气运移输导体系[7],即断裂-裂缝输导体系和断裂-裂缝-不整合面输导体系。

2.1.1 断裂-裂缝输导体系

断裂带是油气运聚的最有利方向[8]。塔中卡塔克隆起的断裂十分发育,尤其是在加里东—海西期形成了一批不同级别、不同性质的断裂,这些断裂彼此交错切割,形成了复杂的似“鱼网”状断裂系统。其中:加里东期构造运动导致塔中地区形成了几条断至基底并控制二级构造带的大断裂;海西运动使塔中地区主要断裂进一步活动,同时又派生了一系列与主断层呈“Y”字结构的次一级断层。如此发育的断裂系统是油气高效、快速输导的有效通道。

裂缝往往与断裂伴生,因而塔中地区裂缝也十分发育。钻井取心中可以看到岩心含油的特征[9]——部分裂缝为原油或沥青所充填,裂缝中充填方解石,也可见大量的烃类包裹体。种种迹象均表明,裂缝也可作为优质的输导介质,尽管其级别不如断裂,但是裂缝的延伸范围较断裂大,在油气运移输导的过程中,它能扩大油气的运聚范围。裂缝与断裂共同配合,组成断裂-裂缝输导体系,确保有效且高效地起到输导油气的作用。

2.1.2 断裂-裂缝-不整合面输导体系

对于碳酸盐岩不整合面而言,不整合面之下是岩溶缝洞复杂储层介质条件下的流体输导运移,不整合面之上是多以似层状孔隙型介质的流体输导运移[10]。塔中地区古生界几期构造运动均形成了级别不等的不整合面。其中,上奥陶统和中下奥陶统之间形成的不整合面规模较大[11],对中下奥陶统碳酸盐岩岩溶储层的形成及油气运聚具有重要意义。断裂-裂缝输导体系的横向扩展范围还是相对有限的,但是油气输导在不整合面的参与下,可大大提高输导性能,形成断裂-裂缝-不整合面复合输导体系。深部油气通过断裂、裂缝网络将烃类流体运移至不整合面附近,即可通过不整合面进行侧向调整运移[12-13],其侧向运移的输导强度根据不整合面的规模而定,尤其是对于缺乏沟通烃源岩的深大断裂地区,此类输导方式显得尤其重要。

简言之,塔中隆起发育不同级别的不整合面与断裂、裂缝相互协调配置,可作为油气垂向、侧向输导通道,构成立体的油气运聚输导网络,在塔中奥陶系油气聚集和成藏过程中起了十分重要的作用。

2.2 深大断裂

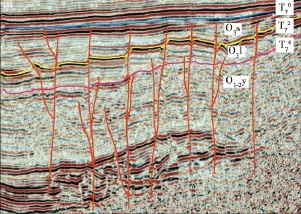

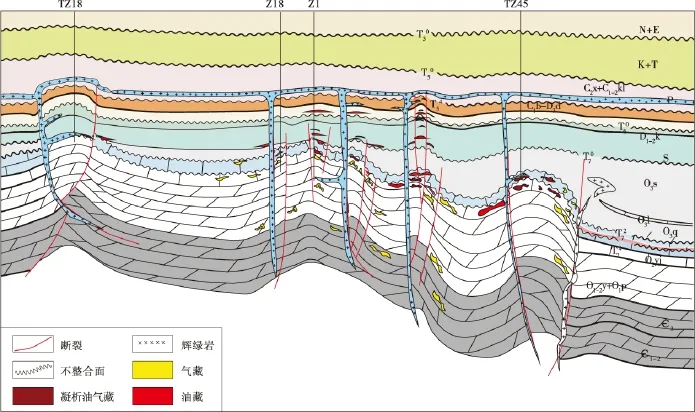

深大断裂沟通深部寒武系烃源岩,可作为优势的垂向运移通道,进入上覆储层中聚集成藏。油气由烃源岩经断裂向储层运移时,具有短距离运移的特点,尤其是凝析油气的运移以垂向为主,运移损失量较小,因此,断裂是沟通源岩和储层的重要垂向运移通道。另外,断裂活动不仅在碳酸盐岩地层中容易产生裂缝,而且能形成断裂破碎带,为碳酸盐岩地层的溶蚀淋滤创造条件;同时,深入基底的断裂也是深部热液上涌的通道,热流体对碳酸盐岩储层具有明显的改造作用,进一步为油气垂向运移提供了更为优质的运移通道。塔中地区卡塔克隆起深大断裂十分发育,不仅有NWW向塔中Ⅰ,Ⅱ号等深大断裂,NW,NE向等不同级别的大断裂也比较发育,且多数断裂为走滑断裂性质。从地震剖面上来看,走滑断裂往往切穿基底(见图2),有效地沟通了深部寒武系烃源岩,为油气的垂向优势充注提供了十分有利的条件。

图2 塔中地区卡塔克隆起深大断裂地震剖面特征

2.3 断裂、裂缝与不整合面

塔中隆起发育T74,T70,T60等多个不整合面。其中上奥陶统底的不整合面T74在长期剥蚀风化作用下,形成了表生岩溶的初始淋滤通道,改善了储集层,上下储集体均发育,连通性好,是油气侧向运移的重要通道。深大断裂与次级断裂、裂缝和不整合面彼此配合,在深大断裂垂向优势充注的同时,沟通深大断裂的次级断裂、裂缝和不整合面可侧向调整油气,使得油气向上网状运移,拓展了油气成藏的范围。

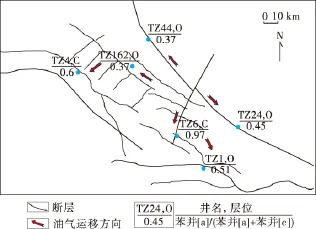

含氮化合物(咔唑、苯并咔唑等系列化合物),被很多研究者证明能较好地指示原油的运移方向,并得到了很广泛的应用[14-15];二苯并噻吩系列化合物,具有与咔唑系列化合物十分相似的结构,同样也能指示油气的运移方向,并在塔河油田取得了很好的应用效果。从TZ24井区油气运移方向可以看出,随着油气运移距离的增加,参数苯并[a]/(苯并[a]+苯并[c])具有增大的趋势,在此过程中,断裂、裂缝和不整合面起到了很好的侧向输导、调整运移的作用(见图3)。

3 奥陶系油气聚集规律

塔中卡塔克隆起奥陶系碳酸盐岩油气藏具有多期成藏的特征。目前的油气藏是以凝析气藏为主,仅在西部地区存在少量的挥发性油藏,这就决定了卡塔克隆起奥陶系油气聚集有其特殊性——在保存条件好的储层中聚集成藏,位于输导体系上倾的遮挡部位是油气聚集有利部位,多期油气充注和输导体系的差别致使油气藏纵横向差异聚集。

图3 塔中地区TZ24井区油气运移方向

3.1 在保存条件好的储层中聚集成藏

塔中地区奥陶系主要发育一套桑塔木组区域性盖层,该套盖层厚度大,岩性以非渗透性泥岩为主,夹少量泥灰岩,突破压力大,具有很好的封盖能力。卡1地区良里塔格组灰岩储层也相对致密,可作为局部盖层。塔中断裂系统十分发育,许多断层断穿了良里塔格组和桑塔木组地层,影响或破坏了其封盖能力。因此,对于油气藏的保存而言,盖层与断裂的关系就凸显的十分重要,勘探工作应寻找的是未被断裂破坏的盖层。

塔中Ⅱ号断裂带及其周缘断裂十分发育,地层缺失也较为严重。塔中Ⅱ号断裂带的东河塘组砂岩直接覆盖在奥陶系地层之上,保存条件差;而位于塔中Ⅱ号断裂带周缘的桑塔木组地层也相对较薄,受断裂的影响也较大,保存条件欠佳。Z20井就是因为毗邻塔中Ⅱ号断裂带,断开了良里塔格组和桑塔木组地层,保存条件十分不利,因此该井勘探失利,在鹰山组试油测试结果为水层,未获油气。相比较而言,远离塔中Ⅱ号断裂带的Z12CX井具有良好的保存条件,没有断层断穿良里塔格组和桑塔木组地层,盖层封盖能力强,因此,在鹰山组获得了重大的油气突破。

3.2 输导体系上倾的遮挡部位有利油气聚集

油气经输导体系运移至有效碳酸盐岩储集体之后,在其中聚集成藏。勘探实践,储集体的上倾有效遮挡部位是油气聚集的更为有利的场所。

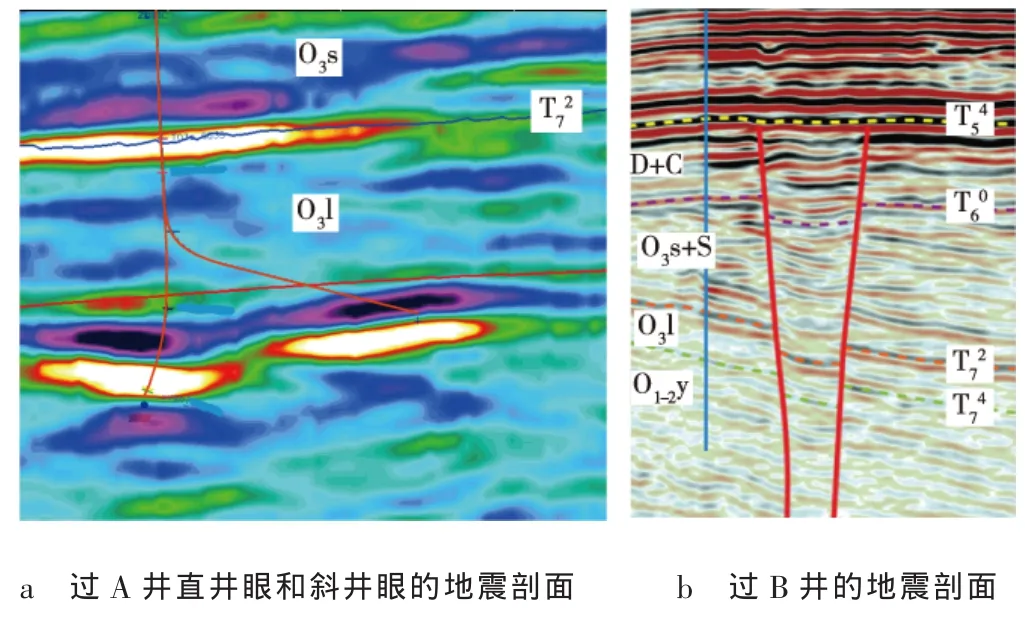

以A井为例(见图4a),该井在直井眼钻探到鹰山组有效储集体(“串珠状”)后,日产水184.6 m3和微量气,开窗侧钻至该套岩溶储集体的上倾部位之后,折日产气95 440 m3,日产油42.5 m3。该井的实钻证实局部上倾遮挡部位油气更为富集。从塔中地区向上倾部位的侧钻井来看:2009年侧钻井数10口,成功6口,成功率为60%;2010年侧钻井数16口,成功13口,成功率为81.3%。侧钻的成功率也证实上倾遮挡部位更为有利。卡塔克隆起某些局部构造位置发育拉分地堑或掉块,在其构造高部位也获得了良好的油气突破。以B井为例,它在拉分地堑的构造高部位获得了高产油气流(见图4b),进一步证实局部上倾遮挡部位利于油气聚集。

图4 塔中地区过A,B井地震时间偏移剖面

需要指出的是,储集体的上倾有效遮挡部位更为有利,并不是说区带内的构造高部位油气聚集,构造低部位产水;而是针对区带内的油气聚集单元而言的。1个区带可由1个或若干个油气聚集单元组成,在单一油气聚集单元内,遵循高部位聚油气、低部位可能出水的特点。因此,碳酸盐岩缝洞型油气藏受单一聚集单元的控制,多个油气聚集单元往往呈现油水交互式出现的特点,平面上无统一的油气水界面,油水关系复杂,同时也表明了碳酸盐岩缝洞型油气藏的复杂性。

3.3 多期油气充注和输导体系

前人对塔中奥陶系碳酸盐岩油气成藏过程研究颇多,主要认为在加里东中期形成奥陶系岩溶缝洞型储集体;在加里东晚期—海西早期形成区域盖层;海西早期初次油气成藏;在海西晚期,早期油气藏发生调整、破坏;在喜马拉雅期油气再次调整与成藏,而此时正是凝析油气充注成藏与定型的关键时期,目前塔中碳酸盐岩凝析油气藏的形成也正是在这个时期。

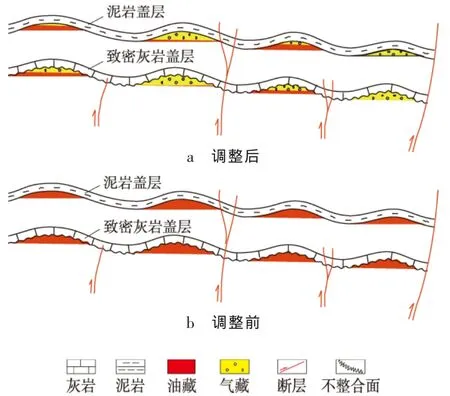

基于前人对塔中碳酸盐岩油气成藏过程的基本认识,本文提出了塔中凝析气藏在喜马拉雅期这一关键成藏期的油气纵横向调整模式(见图5)。在喜马拉雅期大量凝析油气充注调整之前,原油沿着输导体系运聚成藏,形成了早期油气分布的基本格局;在喜马拉雅期凝析油气大量充注期间,油气沿着喜马拉雅期仍具输导能力的断裂、裂缝和不整合面等运移至早期油气藏,纵横向上差异调整聚集,由于各聚集单元或单一聚集单元内输导体系的差异,导致纵横向油气可能表现为交替出现的复杂特点。

图5 塔中地区奥陶系油气藏差异聚集模式

TZ62-1井和TZ62-2井是塔中奥陶系原油密度较低的2口相邻井,平均为0.82 g/cm3。TZ62-2井原油为轻质油,密度为0.79 g/cm3;而TZ62-1井原油的密度较高,为0.85 g/cm3。研究发现,2口井较大的原油密度差异是输导体系的差异造成的。TZ62-2井钻遇的良里塔格组储层位于断裂附近,并且该断裂向下切入寒武系地层,油气垂向运移输导体系发育,是喜马拉雅期油气充注的重要通道,使得晚期轻质油气充注量较大;所以,现今油气藏具有较低的原油密度。而TZ62-1井虽然也钻遇了良里塔格组储层,但该储层远离断裂,储层中的油气主要为早期聚集的,缺乏喜马拉雅期高—过成熟油气的再次充注;因此,油气具有较高的密度。上述现象证实了多期油气充注致使油气藏具有纵横向差异聚集的特点。

3.4 油气运聚模式

塔中卡塔克隆起奥陶系缝洞型碳酸盐岩油气藏,表现为垂向优势充注、侧向网状输导、纵横向差异聚集的运聚模式(见图6)。断裂、裂缝和不整合面等组成的输导体系,在很大程度上控制着塔中碳酸盐岩油气藏的运聚;而塔中油气藏为多期成藏,又使得油气产生差异聚集的特点。塔中隆起的断裂十分发育,断裂是奥陶系油气垂向运移的重要通道,尤其是深大断裂是油气垂向优势运移的重要通道;断裂、裂缝和不整合面复合侧向运移调整,以油气聚集单元为单位,在保存条件好的储集层上倾遮挡部位经过多期充注调整而聚集成藏。

图6 塔中地区奥陶系油气运聚模式

4 结论

1)塔中卡塔克隆起奥陶系主要发育2类油气运移输导体系,即断裂-裂缝输导体系和断裂-裂缝-不整合面输导体系。深大断裂作为油气源断裂,垂向优势充注;断裂、裂缝与不整合面组成的输导体系网络侧向调整运移。

2)塔中卡塔克隆起油气的聚集需要良好的保存条件;以单一油气聚集单元为单位,位于输导体系上倾的遮挡部位是油气聚集的有利区;塔中油气藏为多期成藏,且以喜马拉雅期为主,加之输导体系的差别,使得油气藏纵横向上表现为差异聚集的特点。

3)卡塔克隆起奥陶系油气运聚模式,可归纳为垂向优势充注、侧向网状输导、纵横向差异聚集。

[1]李明诚.石油和天然气运移、聚集的特征[J].地球物理学进展,1994,9(1):120-123.

[2]魏福军,高志前,樊太亮,等.塔里木盆地塔中地区输导体系及成藏效应[J].石油与天然气地质,2007,28(2):266-273.

[3]高先志.塔中地区古生界油气输导体系与油气运聚模式[J].天然气工业,2006,26(10):9-11.

[4]郝芳.油气成藏动力学及其研究进展[J].地学前缘,2000,7(3):11-21.

[5]姜建群,胡建武.含油气系统中流体输导体系的研究[J].新疆石油地质,2000,21(3):193-196.

[6]刘震,张善文,赵阳,等.东营凹陷南斜坡输导体系发育特征[J].石油勘探与开发,2003,30(3):84-86.

[7]张卫海,查明,曲江秀.油气输导体系的类型及配置关系[J].新疆石油地质,2003,24(2):118-120.

[8]杜永明,余腾孝,郝建龙,等.塔里木盆地玉北地区断裂特征及控制作用[J].断块油气田,2013,20(2):170-174.

[9]白忠凯,吕修祥,于红枫,等.塔中地区下古生界碳酸盐岩输导体系特征及成藏意义[J].地质科技情报,2011,30(5):60-68.

[10]赵勇生,刘克奇.塔里木盆地塔中地区油气运移输导体系研究[J].中国石油大学学报:自然科学版,2007,31(4):8-13.

[11]付广,薛永超,付晓光.油气运移输导系统及其对成藏的控制[J].新疆石油地质,2001,22(1):24-26.

[12]林会喜,曾治平,宫亚军,等.准噶尔盆地中部油气充注与调整过程分析[J].断块油气田,2013,20(3):316-320.

[13]王洪江.高邮凹陷复杂断块油气藏油气运聚机理研究[J].断块油气田,2011,18(2):199-202.

[14]刘洛夫,康永尚.运用原油吡咯类含氮化合物研究塔里木盆地塔中地区石油的二次运移[J].地球化学,1998,27(5):475-482.

[15]刘洛夫,徐新德,毛东风,等.咔唑类化合物在油气运移研究中的应用初探[J].科学通报,1997,42(4):420-423.

(编辑 石爱萍)

Analysis on Ordovician hydrocarbon migration and accumulation regularity in Katake Uplift of middle Tarim Basin

Zhang Li,Ma Zhongyuan,Ding Hui,Zhu Xiuxiang,Huang Wei

(Research Institute of Exploration and Development,Northwest Oilfield Company,SINOPEC,Urumqi 830011,China)

The Ordovician fractured-vuggy carbonate reservoir in Katake Uplift of middle Tarim Basin is the important exploration field in this area,butthe hydrocarbon accumulation regularity is complex.This article tries to analyze hydrocarbon reservoir generation from the angle of oil and gas migration and accumulation.Study shows that two kinds of oil and gas migration systems develop in Katake Uplift of middle Tarim Basin,which are fault-fracture migration system and fault-fracture-unconformity surface migration system,In which,the deep fault as the oil source fault vertically migrates and predominately fills,and the migration system network which is composed of faultand unconformity surfaces can laterally migrates.As the unit of single hydrocarbon accumulation and on the premise of good preservation condition,the favorable zone of petroleum accumulation is located in the inclination of blocking position in migration system.The hydrocarbon reservoirs formed by multi period of accumulations and mainly in Himalayan period.In addition to the difference of migration systems,the reservoir shows as the differential accumulation characteristics on the space and their migration patterns can be summarized as following:vertical edge filling,lateral reticular migration,horizontal and vertical differential accumulation.

Ordovician;migration system;hydrocarbon migration and accumulation;Katake Uplift;middle Tarim Basin

国家科技重大专项课题“塔里木盆地中央隆起区海相碳酸盐岩层系油气成藏主控因素与勘探突破目标评价”(2011ZX05005-004)

TE122.1

:A

10.6056/dkyqt201501003

2014-09-13;改回日期:2014-11-02。

张黎,女,1985年生,助理工程师,硕士,2012年毕业于长江大学矿产普查与勘探专业,主要从事石油地质综合研究工作。E-mail:zhanglitehao@163.com。

张黎,马中远,丁辉,等.塔中地区卡塔克隆起奥陶系油气运聚规律分析[J].断块油气田,2015,22(1):11-15.

Zhang Li,Ma Zhongyuan,Ding Hui,et al.Analysis on Ordovician hydrocarbon migration and accumulation regularity in Katake Uplift of middle Tarim Basin[J].Fault-Block Oil&Gas Field,2015,22(1):11-15.