鄂尔多斯盆地黄陵探区细粒浊积砂体低渗致密机理

尚有战,吴小斌,崔智林,张朋辉,左斌,高凯,李哲,李晓峰

(1.延长油田黄陵勘探开发项目指挥部,陕西 黄陵 727300;2.延安大学石油与环境工程学院,陕西 延安 716000)

鄂尔多斯盆地黄陵探区细粒浊积砂体低渗致密机理

尚有战1,吴小斌2,崔智林2,张朋辉1,左斌1,高凯1,李哲1,李晓峰1

(1.延长油田黄陵勘探开发项目指挥部,陕西 黄陵 727300;2.延安大学石油与环境工程学院,陕西 延安 716000)

浊积砂体是鄂尔多斯盆地三叠系延长组黄陵探区内重要的油气储层类型,受沉积及成岩的影响,物性差,属低渗致密砂体储层。为了进一步揭示研究区浊流沉积特征,分析其致密机理,文中首先从露头调查、岩心观察及物源分析入手,总结了细粒浊流沉积典型的识别标志和沉积特征;其次运用扫描电镜、薄片分析、阴极发光、恒速压汞等测试手段,从沉积、成岩及微观孔喉结构3个方面,探讨了物性变差储层致密的原因。研究表明:原始沉积环境及其物质条件,是研究区储层致密的基础原因;在成岩过程中,溶蚀作用欠发育,方解石、白云石等碳酸盐胶结,是储层进一步致密的关键因素;而孔隙发育程度及孔喉配位关系差,特别是主流喉道偏细(0.38~0.76 μm),是储层致密的微观因素。

细粒浊积砂体;致密机理;黄陵探区;鄂尔多斯盆地

0 引言

浊积砂体是深海及湖盆沉积体系内重要的油气储层类型。近年来,由深水浊积成因形成的隐蔽型油气藏受到了国内外众多专家和学者的关注,如已被报道的我国东营凹陷沙河街组[1-2]、鄂尔多斯盆地三叠系延长组等多个地区[3-5]。但之前的研究多集中在沉积、成岩及其分布规律等方面[6-7],针对致密机理研究较少,缺乏对浊积砂体致密储层特征的认识。

黄陵探区从20世纪50年代以来,多家石油公司(部门)历经百余口钻井钻探,揭示出深湖相浊流沉积砂体具有良好的勘探前景,然而,其勘探风险及开采难度也极大。

据统计:长庆、中石化在该区累计钻井27口,获工业油流的7口;延长在该区累计钻探井30口,试油13口,获工业油流的9口。

对本地区长6浊积砂体41个样品分析表明,样品平均孔隙度为7.65%,平均渗透率为0.037×10-3μm2,储层岩性致密。从试油试采情况来看,黄陵探区有33口井获得工业油流,采油井26口,平均单井产油0.46 t/d,产能较低。

目前,在鄂尔多斯盆地关于深湖区沉积相及重力流的研究工作基础相对薄弱,对水下浊积砂体这类隐蔽性油藏认识程度低,特别是针对浊积砂体沉积特征及其砂岩致密低渗机理研究较少。本文在露头调查、岩心观察及物源分析的基础上,首先论证了黄陵探区延长组长6浊积成因、物源方向及识别特征,并采集了14口井的260件样品进行大量的测试分析,最后从沉积、成岩及微观孔喉特征3个方面探讨了浊积砂体的致密机理。

1 黄陵浊流沉积特征

鄂尔多斯盆地晚三叠世延长期为三角洲建设阶段。北东方向的曲流河三角洲及西南辫状河三角洲向湖盆中心推进过程中,三角洲前缘大量碎屑物质沉积,并不断向前加积,为2个三角洲夹持之间半深湖—深湖浊流沉积提供了丰富的物源。

调研表明,鄂尔多斯盆地三叠系延长组黄陵探区存在西南和北东方向2套浊积砂体。其中:北东方向砂体粒度偏细,属吴起—富县三角洲前缘滑塌成因,分支水道发育,砂体厚度偏薄;而西南方向距离物源区近、坡度大,易发育形成粗粒浊流沉积,具有单层厚度大、浊积水道横向连片性好的特点,在成因上与火山、地震等因素具有耦合性,属于阵发性漫溢型快速浊流沉积事件。

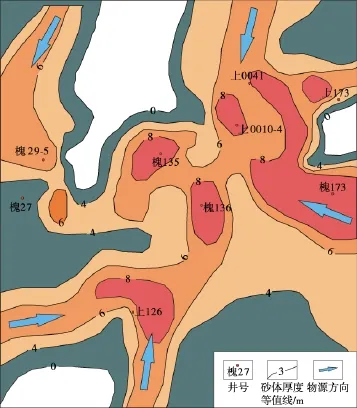

研究区长6层砂体展布范围广,连片带状分布,呈北东—南西向,并有向中间砂体断续分布、“断根”等现象(见图1)。钻井揭示,浊积水道主体微相单井累积砂厚超过35 m。

另外,本次研究的24个重矿物资料表明,研究区内重矿物组合为锆石+电气石+石榴石+硬绿泥石类型,说明物源以北东方向物源为主[8],兼有南西、南东方向的混源沉积。

图1 黄陵探区长6砂体厚度及物源分析

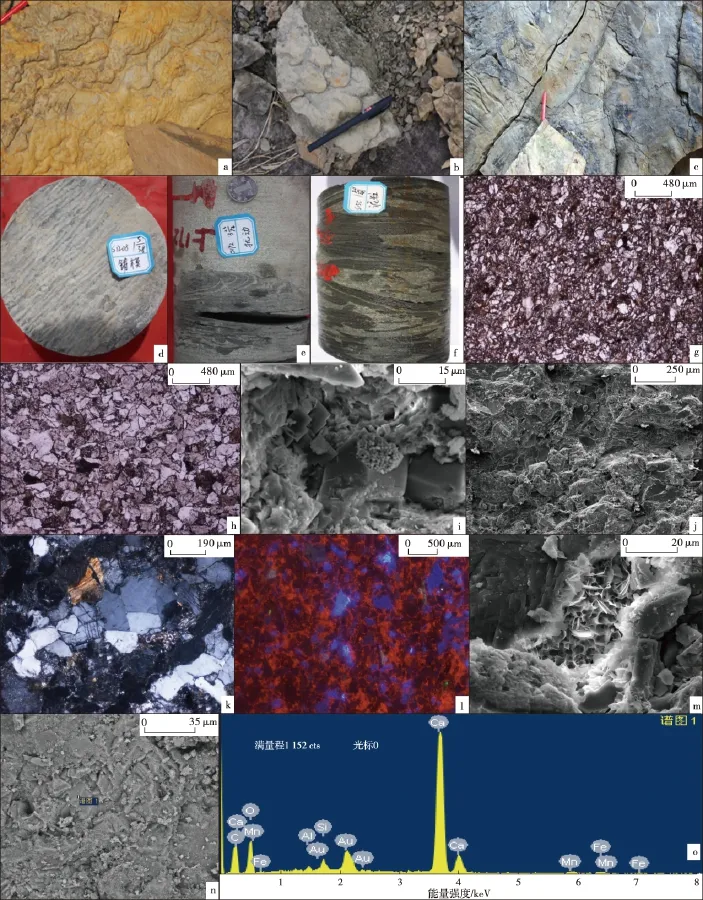

在露头调查中,邻区的柳林、瑶曲等延长组剖面中均不同程度发现能指示深水浊积沉积的特征构造——槽模构造(见图2a,2b)。粒度曲线C-M图,也显示为平行于基线的一条平行线,反映了不同粒级的颗粒快速悬浮搬运、快速沉积的特征。通过14口取心井长6岩心观察,也能见到与浊流成因有关的底面铸模、印模、岩性突变面、滑塌变形等沉积构造(见图2c—2f),进一步佐证了浊积成因。

2 低渗致密机理分析

2.1 沉积环境

原始沉积环境及其物质条件,是研究区储层致密的基础原因[9-10]。浊流属深水事件性快速沉积,沉积颗粒缺乏分选的过程,因而大小不同的棱角—次棱角状颗粒混杂堆积,物性较差。130余块薄片鉴定结果表明,研究区砂岩岩性以细粒岩屑长石砂岩为主。黄陵探区砂岩碎屑主要成分长石平均体积分数40%,石英平均42%,岩屑平均12%,黏土平均7%,碳酸盐岩平均3%,硅质平均1%。镜下鉴定表明,岩石致密,风化蚀变程度深,颗粒以次棱状为主,分选相对较差,胶结类型以孔隙薄膜式和基底式胶结类型为主(见图2g,2h)。

此外,颗粒间填隙物所占比例大,矿物类型多样。多以绿泥石等自生黏土矿物和碳酸盐岩、沸石类为主,另可见莓球状黄铁矿充填(见图2i),表明为深水还原条件下的沉积。

图2 黄陵探区长6细粒浊积砂体沉积及致密储层图片

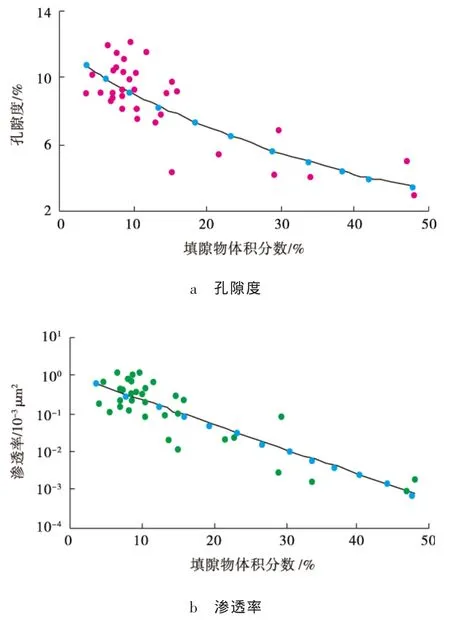

本次统计了储层孔隙度、渗透率与填隙物体积分数之间的关系。统计结果表明,填隙物体积分数越高,物性就越差,二者存在负相关关系(见图3)。

图3 储层孔隙度、渗透率与填隙物体积分数的关系

沉积颗粒粒度偏细是砂体致密的另一因素。由24口井63个样品粒度分析可知,沉积物颗粒φ值总体分布区间为2.00~5.30 mm,主体区间为3.00~4.80 mm,平均粒径为4.07 mm,平均偏度0.04,尖度2.83,标准偏差0.36。统计表明,该区80%的储层为细砂岩(包括粉砂质细砂岩、含粉砂细砂岩和细砂岩),其次为粉砂岩(包括砂质粉砂岩和含砂粉砂岩)。

综上所述,黄陵地区致密储层的沉积原因主要是,砂体来源于南西、北东等多个方向的混源沉积,浊流快速沉积,分选差,颗粒大小混杂,多为基底式胶结(见图2g,2h),且颗粒间填隙物类型丰富、所占比例大。

2.2 成岩作用

黄陵地区延长组长6浊积砂体,整体表现出储层致密、孔隙发育差的特征(见图2j)。颗粒之间以线接触为主,并可见少量压裂缝(见图2k)。压实作用中等—强,致使原生孔隙大量减少。

在成岩过程中,溶蚀作用相对欠发育,而硅质、泥质、钙质胶结作用使得物性更差,特别是晚期方解石、菱锶矿、白云石等碳酸盐胶结,是储层进一步致密的关键因素。研究表明,碳酸盐岩体积分数对储层物性好坏有很大的影响。一般讲,碳酸盐岩体积分数大于3%以上,就能导致物性明显变差[11-12]。研究区碳酸盐岩平均体积分数为3%,故易致钙质胶结,使物性变差。通过阴极发光及能谱分析,均可见方解石(橙红色)胶结(见图2l),菱锶矿交代长石作用强烈(见图2n),形成致密结构。由此可见,中等—强的压实作用、溶蚀作用欠发育、充填交代作用发育广泛,以及强烈的钙质胶结作用,是浊流沉积砂体进一步致密成岩的因素。

2.3 储集条件

2.3.1 孔隙发育程度差、无效孔隙及死孔隙比例大

研究区储层孔隙类型有粒间孔、长石溶孔、岩屑溶孔、粒间溶孔等多种类型,但总体上看,孔隙面孔率较低,孔隙发育程度差。此外,除了粒间孔、溶蚀孔等有效孔隙,还有大量孤立状的死孔隙及黏土矿物中发育的晶间孔,这些都是无效孔隙。据统计,不连通的死孔隙及高岭石晶间孔隙,占总面孔率的5%。

2.3.2 主流喉道细小、孔喉配位关系差

喉道是影响储层物性好坏的重要参数之一[13-14],喉道大小对储层物性的好坏、后期开发的难易程度有很大影响。同一地区、同一类型的储层,其孔隙类型及孔隙度大体相当,但喉道及孔隙的连通情况可能差异很大。在技术方法上,一般常用喉道类型、喉道的迂回度、孔喉配位数、孔喉比或孔喉体积比等参数,来表征孔隙间的连通状况。文献[15]表明,孔喉比、配位数、最大进汞饱和度及退汞效率,有较好的对应关系。一般来讲,孔喉比越大,配位数则越小,其进汞饱和度和退汞效率越低。

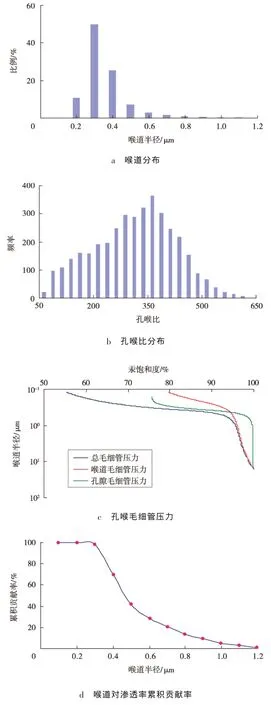

据扫描电镜观察统计:区内储层喉道以片状、弯片状喉道为主,点状及缩颈状喉道相对不发育;毛发状的伊利石及针叶状绿泥石,呈搭桥状、枳壳状广泛发育在喉道内表面(见图2m)。运用常规压汞分析得知,储层喉道整体为细歪度,排驱压力(0.5~6.0 MPa)及中值压力(5.0~30.0 MPa)变化范围较宽,难以表征储层最主要的喉道大小及分布区间。为此,本次选取5块代表性样本进行恒速压汞测试,求取主流喉道参数。主流喉道参数定义为对渗透率累积贡献达80%的喉道半径值的加权平均,它直接反映储层的致密程度及渗流能力。测试表明,该地区主流喉道半径在0.38~0.76 μm,平均0.46 μm。如上177井长6浊积砂体致密储层,其喉道半径较小,孔喉比较大,主流喉道半径小于0.30 μm,平均孔喉比大于350(见图4)。由此可见,黄陵地区储层致密的微观因素是长6致密储层的孔喉比较大,且分布范围较宽,孔隙和喉道连通性差,主流喉道偏细。

图4 长6浊积砂体典型储层孔喉发育特征

2.4 油气充注

储层孔隙的演化、油气充注时间和期次,都是关系到致密砂岩储层油气成藏机理的关键问题[15]。对于储层的演化,国内已有众多学者运用未固结砂岩原始孔隙度与砂岩分选系数的统计关系,结合孔隙演化定量计算方法[16-19],定量分析技术孔隙度演化过程。结果表明:经机械压实作用和早期胶结作用后,未固结砂岩近一半的原生粒间孔被压实损失,1/3的孔隙被胶结。特别是中成岩A期晚期方解石、铁方解石胶结[20],使得储层平均孔隙度大大降低,一般在7%~12%,其渗透率一般低于1.0×10-3μm2。储层具有先致密后成藏的特点。

黄陵地区长6油藏油源主要来自于下覆长7张家滩烃源岩和长9顶部的李家畔烃源岩,浊积砂体多呈透镜状,形成良好的岩性圈闭组合。然而,致密储层孔隙发育程度差,无效孔隙及死孔隙比例大,发育众多微孔,使得致密储层具有较高的束缚水饱和度和较高的排驱压力。延长组主成藏期动力学分析表明,生烃增压形成的异常高压,在油气充注时阻力过大,使得油气最终充注到整体致密背景下的优质储层中,其后以沿近距离垂向和侧向运移为主[21],最终形成成岩遮挡型准连续型油气聚集。

3 结论

1)底面铸模、岩性突变面、滑塌变形等构造,进一步佐证了黄陵地区长6砂体为浊流成因,并且具有北东、南西及东南3个方向物源混源沉积的特点。

2)砂体具有混源沉积的特点,其快速沉积、缺乏分选、大小混杂、粒度偏细、颗粒间填隙物类型丰富,是储层致密的基础原因。

3)在成岩过程中,溶蚀作用欠发育,硅质、方解石、白云石等碳酸盐胶结,是储层进一步致密的关键因素。

4)孔隙发育程度差、无效孔隙比例大、孔喉配位关系差,特别主流喉道偏细,喉道里表面发育丰富黏土矿物,是黄陵探区浊积致密储层的微观因素。

5)储层致密、孔喉差、微孔发育,导致排驱—充注压力高,油气充注到整体致密背景下的优质储层。

[1]刘长利,朱筱敏,胡有山,等.地震沉积学在识别陆相湖泊浊积砂体中的应用[J].吉林大学学报:地球科学版,2011,41(3):658-664.

[2]高喜龙.埕岛东斜坡东营组层序地层特征及油气勘探方向[J].断块油气田,2013,20(2):140-144.

[3]陈全红,李文厚,郭艳琴,等.鄂尔多斯盆地南部延长组浊积岩体系及油气勘探意义[J].地质学报,2006,80(5):657-663.

[4]傅强,吕苗苗,刘永斗.鄂尔多斯盆地晚三叠世湖盆浊积岩发育特征及地质意义[J].沉积学报,2008,26(2):187-192.

[5]张伟,刘建朝,高志亮,等.鄂尔多斯盆地吴堡地区长6段浊积特征及其石油地质意义[J].地球科学与环境学报,2012,34(2):65-71.

[6]张纪智,陈世加,肖艳,等.鄂尔多斯盆地华池地区长8砂岩储层特征及其成因[J].石油与天然气地质,2013,34(5):680-684.

[7]冯娟萍,李文厚,欧阳征健,等.鄂尔多斯盆地黄陵地区上三叠统延长组长7、长6油层组浊积岩沉积特征及地质意义[J].古地理学报,2012,14(3):296-302.

[8]刘锦,冯娟萍,李文厚,等.鄂尔多斯盆地黄陵地区三叠系延长组长6浊积岩物源分析[J].中南大学学报:自然科学版,2013,44(4):1465-1470.

[9]白玉彬,赵靖舟,方朝强,等.鄂尔多斯盆地长6油层组准连续型致密砂岩油藏形成机理[J].石油实验地质,2013,35(1):66-71.

[10]张海峰,田景春,张涛,等.华池—庆阳地区延长组长6—长7油层组浊积岩特征及成因[J].成都理工大学学报:自然科学版,2012,39(3):239-242.

[11]冯娟萍,王若谷,尚婷,等.鄂尔多斯盆地富县—黄陵县地区上三叠统延长组长6、长7浊积岩成岩作用[J].地质通报,2013,32(9):66-70.

[12]王瑞飞,宋子齐.浊积扇体系沉积微相对物性及成岩控制的定量研究:以鄂尔多斯盆地ZH40区块为例[J].地层学杂志,2009,33(1):77-81.

[13]何涛,王芳,汪伶俐,等.致密砂岩储层微观孔隙结构特征:以鄂尔多斯盆地延长组长7储层为例[J].岩性油气藏,2013,25(4):24-26.

[14]朱沛苑,操应长.浊积岩低渗透储层成因机制及有效性评价:以东营凹陷胜坨地区沙四上亚段为例[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2013,35(2):25-30.

[15]王瑞飞,沈平平,宋子奇,等.特低渗透砂岩油藏储层微观孔隙结构[J].石油学报,2009,30(4):560-564.

[16]于轶星,王震亮.松辽盆地南部致密砂岩储层油气成藏期次研究[J].断块油气田,2011,18(2):203-206.

[17]万友利,张哨楠,丁晓琪,等.鄂尔多斯盆地富县地区延长组成岩作用与优质储层关系研究[J].新疆地质,2013,31(2):207-211.

[18]李威,文志刚.鄂尔多斯盆地马岭地区延长组长7烃源岩特征与分布[J].断块油气田,2014,21(1):24-27.

[19]吴小斌,侯加根,孙卫.特低渗砂岩储层微观孔隙结构及孔隙演化定量分析[J].中南大学学报:自然科学版,2011,42(11):3438-3446.

[20]张哨楠,丁晓琪.鄂尔多斯盆地南部延长组致密砂岩储层特征及其成因[J].成都理工大学学报:自然科学版,2010,37(4):386-394.

[21]白玉彬,罗静兰,王少飞,等.鄂尔多斯盆地吴堡地区延长组长8致密砂岩油藏成藏主控因素[J].中国地质,2013,40(4):1159-1168.

(编辑 李宗华)

Low permeability and densification mechanism of fine-grained turbidite sandbody in Huangling exploration area of Ordos Basin

Shang Youzhan1,Wu Xiaobin2,Cui Zhilin2,Zhang Penghui1,Zuo Bin1,Gao Kai1,Li Zhe1,Li Xiaofeng1

(1.Huangling Exploration and Development Project Headquarters of Yanchang Oilfield Co.Ltd.,Huangling 727300,China; 2.College of Petroleum and Environment Engineering,Yan′an University,Yan′an 716000,China)

The fine-grained turbidite sand body is a major reservoir type of Triassic Yanchang Formation in Huangling exploration area of Ordos Basin.The reservoir is classified to be low permeability tight sand body as the influence of sedimentary and digenesis. In order to reveal further the turbidite sedimentary characteristics and the mechanism of densification,the typical identification mark and sedimentary characteristics of fine-grained turbidite sediments are concluded by outcrop investigation,core observation and provenance analysis.Using scanning electron microscope,thin section analysis,cathodoluminescence and rate-controlled mercury penetration,the densification reason of poor physical property reservoir is discussed from sedimentation,diagenesis and microcosmic pore structure.Study shows that the original sedimentary environment and material conditions are the fundamental reasons of dense reservoir.In the process of digenesis,the development of dissolution is relatively poor and the carbonate cementation such as calcite and dolomite is the key factor of dense reservoir forming.The poor matching relationship of pore development degree and pore-throat coordination,especially the thin mainstream throat(0.38-0.76 μm),is the micro-factors of dense reservoir forming.

fine-grained turbidite;densification mechanism;Huangling exploration area;Ordos Basin

国家科技重大专项课题“缝洞型碳酸盐岩油藏三维地质建模技术”(2011ZX05014-002);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2013SXTS03);延安大学专项科研基金项目(YDK2012-1)

TE122.2+21

:A

10.6056/dkyqt201501006

2014-07-09;改回日期:2014-11-20。

尚有战,男,1977年生,工程师 ,硕士,2012毕业于西北大学地质工程专业,现从事油田勘探开发技术研究工作。E-mai:7114388@sohu.com。

尚有战,吴小斌,崔智林,等.鄂尔多斯盆地黄陵探区细粒浊积砂体低渗致密机理[J].断块油气田,2015,22(1):26-30,57.

Shang Youzhan,Wu Xiaobin,Cui Zhilin,et al.Low permeability and densification mechanism of fine-grained turbidite sandbody in Huangling exploration area of Ordos Basin[J].Fault-Block Oil&Gas Field,2015,22(1):26-30,57.