国家主席、元首制与宪法危机

翟志勇

国家主席、元首制与宪法危机

翟志勇*北京航空航天大学法学院副教授。

摘要本文旨在探讨1949年以来国家元首制在中国宪法上的呈现方式与跌宕变迁,并借助韦伯的支配社会学和一般意义上的政体类型学,解释新中国的宪法更迭与宪法危机。元首制问题在新中国宪法史上主要表现为国家主席问题,其核心是如何将卡里斯玛式的革命领袖转化为宪法体制上的国家元首,以及政体类型学上的法权安排。从1949年体制中的“委员会制下的主席身份”到“五四宪法”中的二元政体结构,制宪者试图将韦伯意义上的卡里斯玛和官僚制结合起来,但这一不稳定的结构使得卡里斯玛可以轻易地废除官僚体制,从而演变成“七五宪法”和“七八宪法”中的卡里斯玛一元体制。在后卡里斯玛时代,国家元首制在“八二宪法”中经历了从分权制到“三位一体”的不成文宪法变迁,最终以宪法惯例的方式稳定下来。国家元首问题是贯穿历次宪法危机的主线,需要历史主义的梳理和规范主义的分析。

关 键 词国家元首国家主席卡里斯玛接班人三位一体宪法危机

中国宪法的不断更迭饱受诟病,从清末预备立宪到“八二宪法”,一百多年来十几部宪法或宪法草案你方唱罢我登场。*中国自清末立宪至今到底有多少部正式的宪法并没有一个明确的说法,各种宪草更是层出不穷,详细的资料整理参见夏新华等整理:《近代中国宪政历程:史料荟萃》,中国政法大学出版社2004年版。新中国成立至今六十多年,即便不算《共同纲领》,先后也有四部正式宪法。宪法的不断更迭固然有外在的社会政治因素,但为什么宪法的内在体制无法有效地抵挡或导控外在的社会政治变革,反而总是被社会政治变革席卷而空呢?如果考察新中国宪法变迁史,单就宪法本身而言,未能妥善地解决国家元首问题是贯穿整部宪法史的不稳定因素,也是历次宪法危机的根本原因。*任何一个主权独立的现代国家都必然存在某种形式的国家元首,这是政治和法律理论的普遍共识。但各国宪法未必会在宪法中明确规定国家元首,如果宪法中没有明确规定,那么就需要通过一般的宪法理论和实践进行识别。新中国历部宪法中均未明确规定国家元首,因此同样需要具体识别,但通常都认为宪法中规定国家主席时,国家主席即国家元首。关于中国历部宪法中国家元首的识别,参见邹奕:“论我国宪法中国家元首的认定——基于认定方法的检讨”,《政治与法律》2012年第3期。在君主制之后,任何共和政体都需要人为制造出宪法上的“新君主”,也就是国家元首,但在不同的共和政体类型中“新君主”又有不同的表现方式。今天共和政体大致可以分为四种类型:①议会制,虚位的君主或总统是国家元首,首相是政府首脑;②总统制,总统既是国家元首又是政府首脑;④议会总统制或半总统制,总统是国家元首,总理是政府首脑;④马克思列宁主义传统中的苏维埃或人民代表大会制,这种体制下国家元首问题具有两个突出特征:第一,通常倾向于采取集体国家元首制或半集体国家元首制,但在现实政治中国家元首又必然需要具体的单一的肉身来承载,因此规范与事实的背离便是必然;第二,由于是一党执政国家,党的领袖与国家元首因产生方式和职权的不同,容易造成宪法上的困境和危机。*在国际法中,因为涉及到外交礼仪、联络以及豁免等问题,联合国会明确区分并列明一国国家元首(HEAD OF STATE)、政府首脑(HEAD OF GOVERNMENT)和外交部长,藉此可以看出上述前三种体制的差异以及第四种体制的法律表现形式。在联合国的界定中,中国的国家主席是国家元首。参见HEADS OF STATE, HEADS OF GOVERNMENT, MINISTERS FOR FOREIGN AFFAIRS, Protocol and Liaison Service, United Nations. http://www.un.int/protocol/documents/Hspmfm.pdf,最后访问日期:2014年10月7日。更为重要的是,在革命之后的国家建构中,国家元首制面临的首要问题是如何将卡里斯玛式的革命领袖转变成宪法上的国家元首,既往的历史一再证明,只有卡里斯玛退出历史舞台,国家元首在宪法上才成为可能。

中国特殊的革命遗产和建国历程,使得新中国的制宪者在国家元首问题上需要同时面对四重语境和四大问题:第一,如何将大革命中诞生的卡里斯玛转化为宪法上的国家元首,特别是在社会主义革命尚未完成之际;*关于中国宪法体制中的卡里斯玛、“权威代际递减律”与宪制的可能性,详细的分析参见许章润:《现代中国的国家理性》中“中国步入训政初期”一文,法律出版社2011年版,页69-86。第二,如何在宪法上处理党的领袖与国家元首之间的关系,避免形成两个司令部,造成宪法危机;第三,如何解决新中国政治传统中特有的“接班人”问题或“代际政治”问题;第四,政体类型学意义上的法权安排,即选择哪一种共和政体模式,但无论选择哪种模式,都以上述前三个问题的解决作为前提条件。在如此错综复杂的情势下,制宪者在国家元首问题上面临着前所未有的理论错乱和制度困局,以至于每次宪法变革实际上都源于元首制危机,也都在尝试着解决这一危机。

关于中国的国家主席与元首制研究,许崇德教授是重要的拓荒者。在参与“八二宪法”制定的过程中,许崇德教授系统地思考了国家元首制度,并在当年出版的《国家元首》一书阐述了他的理论思考。*参见许崇德:《国家元首》,人民出版社1982年版。在2003年出版的《中国人民共和国宪法史》中,许崇德教授梳理了国家主席和元首制在中国宪法史上的变迁,为日后的研究提供了重要的参考资料。*参见许崇德:《中华人民共和国宪法史》,福建人民出版社2003年版。而强世功教授“三位一体”的国家主席制研究,则将这个问题进一步理论化,并将“三位一体”这个神学概念运用到国家主席和元首制研究中。*参见强世功:“中国宪法中的不成文宪法——理解中国宪法的新视角”,《开放时代》2009年第12期。其他学者的研究,散见于本文其他注释。本文的研究建立在这两位教授以及其他学者的研究基础上,但与之不同的是,本文并非简单的历史梳理和理论阐发,而是将这个问题放在中国宪法危机之中,从而突出元首制的复杂面向及其潜在的危险及其可能性。

本文旨在探讨1949年以来国家元首问题在中国宪法上的呈现方式与跌宕变迁,并借助韦伯的支配社会学和一般意义上的政体类型学,整体性解释新中国的宪法更迭与宪法危机。元首制问题在新中国宪法史上主要表现为国家主席问题,其核心是如何将卡里斯玛式的革命领袖转化为宪法体制上的国家元首,以及在宪法体制上政体类型的法权安排。从1949年体制中的“委员会制下的主席身份”到“五四宪法”中的二元政体结构,制宪者试图将韦伯意义上的卡里斯玛和官僚制结合起来,但这一不稳定的结构使得卡里斯玛可以轻易地废除官僚体制,从而演变成“七五宪法”和“七八宪法”中的卡里斯玛一元体制。卡里斯玛的存在使得任何宪法意义上的国家元首制都没有存在的可能,而卡里斯玛的自然死亡为宪法上国家元首制的建立提供了契机。在后卡里斯玛时代,国家元首制在“八二宪法”中经历了从分权制到“三位一体”的不成文宪法变迁,最终以宪法惯例的方式稳定下来。因此,国家元首问题是贯穿历次宪法危机的主线,需要历史主义的梳理和规范主义的分析。

一、 委员会制下的主席身份

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议先后通过了《中国人民政治协商会议组织法》(以下简称《政协组织法》)、《中央人民政府组织法》(以下简称《政府组织法》)、《中国人民政治协商会议共同纲领》(以下简称《共同纲领》),这三部宪法性法律共同构成了建立新中国的根本大法。不过遗憾的是,现在的宪法史研究往往只关注《共同纲领》,无论是认为《共同纲领》起临时宪法作用,还是认为《共同纲领》是准宪法,抑或认为《共同纲领》就是宪法本身,基本上都忽略两个组织法的根本法地位,或一笔带过。*参见陈端洪:《制宪权与根本法》中“第三种形式的共和国的人民制宪权——论1949年〈共同纲领〉作为新中国建国宪法的正当性”一文,中国法制出版社2010年版,页183-254。如果仔细考察这三部宪法性法律的内容以及在政治实践中发挥的作用就会发现,《共同纲领》主要是面向未来的指导性文件,如同日后过渡时期总路线的指导性一样。而就建立国家基本政权组织结构而言,两个组织法特别是《政府组织法》才是真正的根本法。与其纠结于《共同纲领》是不是宪法,莫不如以惯常的不成文宪法理论来解释这三部法律的宪法地位,即它们共同构成了建国初期中国的不成文宪法,“五四宪法”的制定是从不成文宪法走向成文宪法的过程。本文将这三部宪法性法律共同构筑的宪制体系称之为“1949年体制”。1949年体制是新中国第一次政体建构,其中的经验和教训直接影响着日后“五四宪法”的制定。

依据《政协组织法》第7条的规定,政协全体会议“在普选的全国人民代表大会召开以前,执行全国人民代表大会职权”。《政府组织法》第3条、《共同纲领》第13条都做了类似的规定。这里需要特别注意的是,所谓“执行全国人民代表大会职权”,并不意味着中国人民政治协商会议是最高国家权力机关,执行如日后“五四宪法”规定的包括立法权在内的全国人大的广泛职权,而是仅限于“制定和修改中央人民政府组织法”、“选举中央人民政府委员会,并付之以行使国家权力的职权”。*谭平山:“关于草拟《中国人民政治协商会议组织法》的报告”,载《开国盛典:中华人民共和国诞生重要文献资料汇编》,中国文史出版社2009年版,页309。中央人民政府委员会一旦选举产生,就成为最高国家权力机关,三部宪法性法律都没有规定中央人民政府委员会要向政协全体会议负责并报告工作,反倒是规定政协可以向中央人民政府委员会提出决议案,但政协只享有提案权,最终的决定权在中央人民政府委员会。从日后第一届政协第二次、第三次、第四次全体会议召开情况来看,通常毛泽东作为政协主席会致开闭幕词,同时指定人员作政治、经济或军事等方面的报告,但政协只是听取报告,并不对上述报告作出决议。

更为重要的是,依据《政府组织法》第7条的规定,中央人民政府委员会负责“筹备并召开全国人民代表大会”,这意味着中央人民政府委员会有权决定选举产生它并赋予它职权的政协的未来命运,因为一旦全国人民代表大会召开,政协将变成单纯的党际协商机构。1952年底第一届政协三年任期即将届满,当时有两个选择,要么继续召开第二届政协,让政协再代行三年全国人民代表大会职权,要么立即召开全国人民代表大会。1952年12月1日中共中央下发通知,决定1953年2月5日召开党的全国代表大会,并拟于1953年9月召开第一届全国人民代表大会并颁行宪法。后因围绕过渡时期总路线产生诸多思想纷争,以及涉及接班人等人事问题的高岗、饶漱石事件的发生,致使两个会议都不得不推迟召开,第一届政协超期服役至1954年。

《政府组织法》第4条规定了中央人民政府委员会作为最高国家权力机关的地位:“对外代表中华人民共和国,对内领导国家政权”。中央人民政府委员会统领国家立法权、行政权、外交权、战争权、任免权等,有权组织建立并统辖国家政务的最高执行机关政务院、国家军事的最高统辖机关人民革命军事委员会以及最高人民法院和最高人民检察署。也就是说,在1949年体制下,中央人民政府委员会是一个“大政府”,是军政合一、议行合一的超级国家权力机关。*参见许崇德,见前注〔6〕,页99。在这个超级国家权力机关中,中央人民政府委员会主席无疑具有最高权威,因为主席不仅主持中央人民政府委员会会议,还“领导”委员会的工作(《政府组织法》第8条),“领导”一词赋予主席超越委员会的特殊权威和地位。例如,政务院对中央人民政府委员会负责并报告工作,但在委员会休会期间(委员会会议每两个月举行一次),对委员会主席负责并报告工作。“这意味着‘中央人民政府主席’虽属于中央人民政府委员会,但又具有相对的独立性,并居于领导地位。”*强世功,见前注〔7〕,页25。另参见焦洪昌、马骁:“国家主席制度流变考”,《中共浙江省委党校学报》,2004年第2期。

1949年9月30日中国人民政治协商会议第一届全体会议选举毛泽东为中央人民政府委员会主席,10月1日中央人民政府委员会第一次会议选举毛泽东为中央人民革命军事委员会主席,10月9日政协第一届全国委员会选举毛泽东为政协全国委员会主席。与此同时,毛泽东自中共七大以来一直担任中共中央委员会主席。也就是说,在1949年体制下,毛泽东同时具有四个主席身份,完全集党、政、军大权于一身,无疑是新中国事实上的国家元首。但这三部宪法性法律都没有明确规定中央人民政府委员会主席是国家元首,而是采取了模糊的方式,指向了集体领导。董必武在关于《政府组织法》的草拟经过及基本内容的报告中说:“本法草案所规定的中央人民政府委员会的职权,各国宪法多规定为国家元首的职权。我们觉得本法草案的规定,更能充分表现民主的精神。”*董必武:“《中华人民共和国中央人民政府组织法》的草拟经过及其基本内容”,载《开国盛典:中华人民共和国诞生重要文献资料汇编》,中国文史出版社2009年版,页313。在新中国的政治传统中,从一开始就偏爱委员会制的集体领导。这种事实与规范的背离以及在国家元首问题上的暧昧态度,一直持续到“八二宪法”,新中国的宪法体制始终不敢直面国家元首问题。

1949年体制是一个临时性的准战时体制,但是作为新中国建国之基,同时还涉及到如何将非常政治状态下的革命领袖转化为日常政治状态下的国家元首这个重大的宪制问题。1949年体制试图建立一种取消个人元首制的委员会制,但又未能贯彻到底,还是为革命领袖留下权力空间:一方面,毛泽东虽然具有四个主席身份,但都是委员会制下的主席身份,“中央人民政府委员会”、“中央人民革命军事委员会”、“中国人民政治协商会议全国委员会”、“中共中央委员会”,委员会制下主席的权力并不是绝对的,而是受制于民主集中制原则。但另一方面,1949年体制又有一个例外,就是中央人民政府委员会主席“领导”委员会工作,在某种意义上主席又在委员会之上。1949年体制在名义上不承认主席是国家元首的情况下,在实质上又为革命领袖留下了足够的权力空间。这种特殊的委员会制下的主席身份,是制宪者特别是毛泽东思考“五四宪法”中国家主席制度的基础。

二、 革命领袖与国家元首

《共同纲领》第12条规定,未来中国“最高国家权力机关为全国人民代表大会。全国人民代表大会闭会期间,中央人民政府为行使国家政权的最高机关”。按照这条规定的法律逻辑,中央人民政府未来将成为全国人民代表大会的常设机关,并且仍然是个超级国家权力机关。但“五四宪法”制定时,从一开始就没有采取这个方案,而是在全国人民代表大会下设立常务委员会,中央人民政府委员会降格为国务院,仅仅作为最高国家行政机关,最高人民法院和最高人民检察院由原来中央人民政府下设机关变为与国务院平行的机关。这种相对分权的政权组织结构带来一些问题,例如如何安放原来“四位一体”的毛泽东主席?谁是国家元首?由此引出了“五四宪法”中独特的国家主席制度。“五四宪法”制定时,一个无可撼动的基本制度是《共同纲领》所确认的人民代表大会制,*对于为什么要采取民主集中制的人民代表大会制而非议会制,毛泽东在1948年有个说明:“我们采取民主集中制,而不采取资产阶级议会制。议会制袁世凯和曹锟都搞过,已经臭了。在中国采取民主集中制是很合适的。我们提出开人民代表大会,孙中山遗嘱还写着要开国民会议,国民党天天念遗嘱,他们是不能反对的。外国资产阶级也不能反对,蒋介石开过两次‘国大’他们也没有反对。德国、北朝鲜也是这样搞的。我看我们可以这样决定,不必搞资产阶级的议会制和三权鼎力等。”参见毛泽东:《毛泽东文集》,(第5卷),人民出版社1993年版,页136。另参见何俊志:《从苏维埃到人民代表大会制》,复旦大学出版社2011年版,页136-148。当全国人民代表大会成为最高国家权力机关时,设立国家主席就会遇到两个困难:第一,国家主席是否是国家元首,即国家主席的宪法地位问题;第二,国家主席是虚职还是实职。这两个困难都涉及到国家主席与全国人民代表大会以及国务院之间的关系问题,但究其本质,则涉及到从革命领袖向国家元首的转型问题,也就是革命领袖的宪法化问题,这个问题是所有国家革命建国之后,宪制安排中的首要问题。

毛泽东带领陈伯达、胡乔木、田家英等在杭州起草的“五四宪法”草案初稿中虽然设立了国家主席并规定了广泛的权力,但并没有明确规定国家主席是国家元首。*参见韩大元:《1954年宪法与中国宪政》,武汉大学出版社2008年第2版,页437-438。后来在全国政协宪法草案座谈会上,这个问题被提出来,因此修正的宪法草案增加规定:“中华人民共和国主席是国家的元首。”*同上注,页111。田家英对此有一段解释:

关于元首,前苏联和新民主国家有两种情况:一是国家最高权力机关的主席团或常委会来执行,斯大林称之为集体总统制;另一是单一元首制,但采取单一元首形式,不能是由个人决定的,而是由全国人民代表大会或常委会来决定的,捷克、德国都是。苏联是采用前一种制度,我们所以采用单一元首的形式,是照顾到建国以来的传统,毛主席说:有这样一个单一制的元首,可以成为两个机关的缓冲机关,把事情办得更好些。*这里的“两个机关”指全国人大常务委员会和国务院。见前注〔14〕,页85-86。

在1954年6月8日宪法起草委员会第六次全体会议上,这一新的规定又引发热烈讨论,李维汉认为:“我们国家的最高权力机关是全国人民代表大会,如果再写上元首,就会把我们国家的制度打了一个洞”。邓小平认为:“从体制上讲,有‘中华人民共和国主席是国家的元首’这一条是好一些的。但有了这一条,伤害了整个宪法的精神,恐怕还是不写好”。李济深建议把“国家的元首”改为“国家的最高代表”,但刘少奇认为“全国人民代表大会的代表就是国家的最高代表。如果再把主席也说成是国家的最高代表,那就会对立起来了。”钱端升认为如果规定主席是国家元首,“就会同全国人民代表大会和国务院发生冲突了”。刘少奇最后说“中共中央对于各种修改意见都考虑过,最后认为还是取消比较好。”*见前注〔14〕,页198-200。宪法草案最终稿提交全国人民代表大会审议通过时,刘少奇在《关于中华人民共和国宪法草案的报告》中指明:“适应我国的实际情况,并根据中华人民共和国成立以来建设最高国家权力机关的经验,我们的国家元首职权由全国人民代表大会所选出的全国人民代表大会常务委员会和中华人民共和国主席结合起来行使。我们的国家元首是集体的国家元首。同时,不论常务委员会或中华人民共和国主席,都没有超越全国人民代表大会的权力。”

按照刘少奇的这种解释思路,当时完全可以设立全国人民代表大会常务委员会主席,并作为国家元首,这从法理上解释更为通顺。在宪法起草小组召开的第九次会议上就有这样的建议:

国家主席应兼任全国人大议长,并提出了具体的理由:一是主席是国家元首,应兼任议长;符合民主集中制的精神;提高这个崇高名义的实际职权;符合我国历史情况和人民的愿望;……建议在全国人民代表大会常务委员会设主席团,主席即任常务委员会主席兼国防委员会主席,最高国务会议可以不设立,这样既符合民主集中制原则,同时与‘立法权与行政权的统一’相协调。另外一种意见认为,可以不设国家主席,全国人民代表大会设主席团,主席团的主席就是国家主席。*见前注〔14〕,页111-112。

但不知为什么,这样的建议并未被采纳。

国家主席是否是国家元首,除了宪法文本是否明确规定外,还要看国家主席究竟有哪些职权。根据“五四宪法”第27条、第40至43条的规定,国家主席享有四类职权:第一,向全国人民代表大会提名国务院总理人选、国防委员会副主席和委员的人选,全国人大根据主席的提名做出决定,这是一项实质性的人事权;第二,依据全国人民代表大会或其常务委员会的决定,行使发布权、任免权、派遣和召回权、批准权等,从理论上讲,决定一旦做出,国家主席必须履行后续职责,不能否定决议。关于这项职权,毛泽东的解释是:“主席相当于小半个伏罗希洛夫,小半个就是不到半个。常务委员会对所有的事都要议,议好了交主席发布,不是小半个吗?”*许崇德,见前注〔6〕,页191。伏罗希洛夫元帅时任苏联最高苏维埃主席团主席。事实上只有这项职权才是刘少奇所说的“集体的国家元首”的体现;第三,统率全国武装力量,担任国防委员会主席。这里需要特别注意,统帅全国武装力量的主体是国家主席,而非国防委员会,国家主席一人就可以直接统帅武装力量,这绝对是一项实权。而在1949年体制下,统帅全国武装力量的主体是人民革命军事委员会,委员会下设主席;第四,召集最高国务会议,表面上看最高国务会议“议而不决”,但实际上如下文将要讨论的,最高国务会议是整个国家主席制度的枢机,是一项专属于国家主席个人的权力机制。

从上述国家主席的四类职权来看,国家主席绝不像刘少奇所言,“有点虚君共和的味道”,*胡弘弘采访:“蒋碧昆教授回忆1954年宪法”,载韩大元,见前注〔14〕,页520。国家主席一点都不“虚”,而是手握实权。如果再考虑“五四宪法”第41条规定:“中华人民共和国主席对外代表中华人民共和国,接受外国使节。”那么国家主席不仅是事实上的国家元首,而且是掌握重大权力的国家元首。对于宪法设立国家主席的目的,毛泽东在宪法起草委员会第一次会议上有个解释:“我们中国是一个大国,叠床架屋地设个主席,目的是为着使国家更加安全。有议长,有总理,又有主席,就更安全些,不至于三个地方同时都出毛病。如果全国人民代表大会出了毛病,那毫无办法,只好等四年再说。设主席,在国务院与全国人大常务委员会之间有个缓冲作用。”*中共中央文献研究室:《毛泽东年谱(1949-1976)》(第2卷),中央文献出版社2013年版,页229。毛泽东并没有详细解释国家主席如何能够“使国家更加安全”,也没有解释为什么国家主席能够起到“缓冲作用”,结合当时的时局以及制宪期间的讨论,可以做如下分析。

国家安全涉及到内外两个方面,就对外方面而言,当时新中国与美国和我国台湾地区仍处于军事对峙状态,战争随时有可能发生。在主持宪法起草委员会第七次会议时,面对何香凝对中央不够集权无法应对紧急关头的担忧时,毛泽东说:“如果敌人打来了,我们的军队当然立即打,‘兵来将挡,水来土掩’。不是等到宣布了战争状态再开枪,而是先‘打’后‘布’。……中华人民共和国主席可以立即指挥军队。……讨论也不要讨论。”*同上注,页249。这正是国家主席统帅全国武装力量的具体体现。在“五四宪法”通过后的第8天,1954年9月28日中共中央政治局恢复设立中共中央军事委员会,担负整个军事工作的领导,毛泽东任主席,是全军统帅,彭德怀主持日常工作。军委决定的事项,凡需经国务院批准,或需用行政名义下达的,由国防部长(彭德怀时任部长)签署,国防部事实上成为中共中央军事委员会对外的名义。而国防委员会则为“咨询机关性质”和“统一战线性质的组织”,与中共中央军事委员会由中共高级将领组成不同,国防委员会的组成人员中有大量党外人士,特别是原国民党高级将领。*见前注〔21〕,页288、289、292、300-302、304、315。另参见黄钟:“宪法视角下的毛泽东与刘少奇”,《炎黄春秋》2013年第7期。在“五四宪法”中,作为武装力量最高统帅的国家主席与中共中央军事委员会主席是合二为一的。

就国内安全而言,“五四宪法”制定前,围绕过渡时期总路线一直存在思想纷争,刘少奇、彭真都为此受到批判,涉及到接班人等人事安排问题的高岗、饶漱石事件刚刚发生,*薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》,中共党史出版社2008年版,页163-179、217-229。而新的宪法体制又在全国人民代表大会下实行了一定程度上的分权,国家主席的“缓冲作用”实际上意味着国家主席某种程度上的超越地位,以此来维持中央的高度统一,其中最重要的机制正是最高国务会议。按照“五四宪法”的规定,国家主席在必要时可以召开最高国务会议,副主席、委员长和总理是法定参加人,最高国务会议形成的意见交由相关部门讨论并作出决定。在日后的宪法实践中,毛泽东担任主席期间共召开过16次最高国务会议,除了上述法定参加人员外,其他参加人员主要是党内高级干部以及民主党派负责人和无党派民主人士,这些人士都是党、政协和国家机构的权力系统的主要负责人。会议议题主要涉及到内政外交和意识形态领域诸多重大问题,外交、肃反、反右、人民公社及农业社会主义改造、大跃进、论十大关系、如何正确处理人民内部矛盾、整风等重大问题都先后在最高国务会议上讨论并形成“意见”,并由中共中央、全国人大或国务院作出决议。而且最高国务会议通常在政协会议和人大会议召开之前召开,讨论这两个会议的议程和人事安排等事项。由于特殊的人员构成和毛泽东巨大的个人权威,最高国务会议事实上成为统摄一切的会议机制,再次将分散的权力集中起来,从而成为事实上的最高国家权力机关。*更为详细的讨论,参见翟志勇:“最高国务会议与“五四宪法”的二元政体结构”,《政法论坛》2015年第1期。更为重要的是,最高国务会议是专属于国家主席个人的权力机制,其他人没有法定的召集或提议权。“最高国务会议的设计与毛泽东的个人人格具有直接的联系。也就是说,最高国务会议的安排,很大程度上意味着对毛泽东个人角色的安排。”“国家机构体系通过最高国务会议而被毛泽东的人格所统合”。*周林刚:“宪法概念的变迁:从《共同纲领》到《五四宪法》”,《法制与社会发展》2013年第6期。

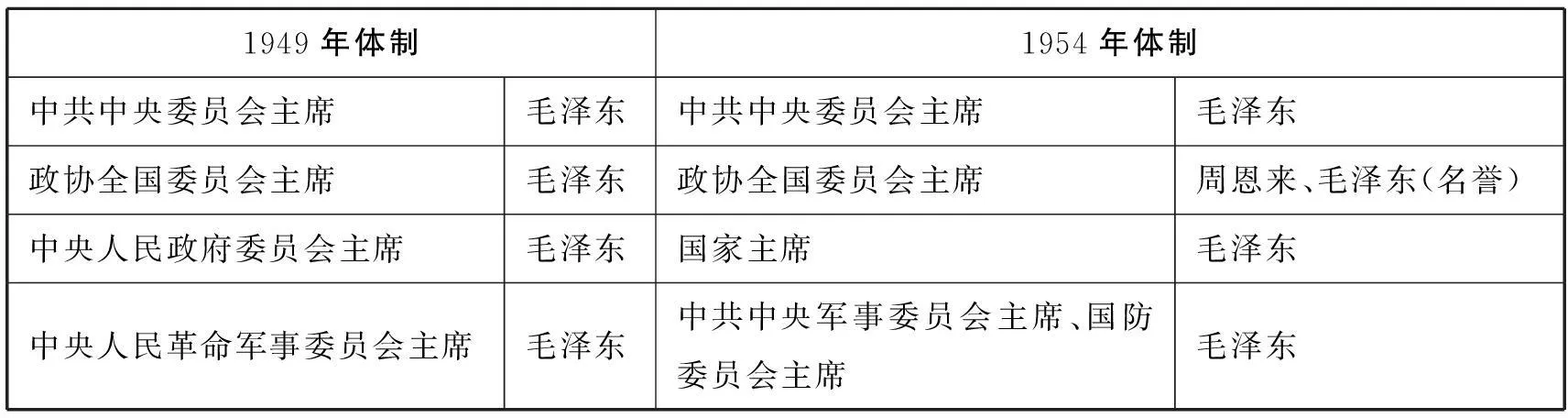

国家主席的四类职权,特别是武装力量统帅权和最高国务会议召集权,确保了在1954年体制下作为国家主席的毛泽东仍能集党政军大权于一身,延续甚至超越了1949年体制。基于上面的分析,可以看出1949年体制和1954年体制在国家主席问题上的变与不变:

1949年体制1954年体制中共中央委员会主席毛泽东中共中央委员会主席毛泽东政协全国委员会主席毛泽东政协全国委员会主席周恩来、毛泽东(名誉)中央人民政府委员会主席毛泽东国家主席毛泽东中央人民革命军事委员会主席毛泽东中共中央军事委员会主席、国防委员会主席毛泽东

“五四宪法”只在序言中提及人民民主统一战线,中国人民政治协商会议未能获得宪法地位。“五四宪法”颁行后,毛泽东在1954年12月19日召集的第二次最高国务会议上讨论了政协的性质,认为政协不是国家权力机关,只是统一战线的组织形式,是党派性的,政协可以在一些重大的国家事务中参与协商。*参见中共中央文献研究室,见前注〔21〕,页324-326。12月21-25日二届政协一次会议通过了新的政协章程,政协成为纯粹的党派协商机构,国务院总理周恩来当选政协主席,毛泽东被推举为名誉主席。事实上毛泽东仍然通过最高国务会议对政协产生重大影响。在1954年体制下,虽然毛泽东失去了政协全国委员会主席身份,但增加了中共中央军事委员会主席身份,更为重要的是,与1949年体制相比较,国家主席已经突破了委员会制下的主席身份,成为专属于个人的身份,与之相应的权力也随之个人化了,统帅全国武装力量和召开最高国务会议是专属于国家主席的权力。从这个意义上讲,“五四宪法”才是真正意义上的“毛泽东宪法”。

“五四宪法”制定时,新中国刚刚从战争状态进入到日常状态,战争基本结束,国民经济得到初步恢复,但革命仍在继续中,这主要体现在过渡时期总路线的贯彻上。在这样一个特殊的时期,如何在宪法中将革命领袖转化为国家元首成为首要问题,这个问题不仅涉及到毛泽东个人,同时也涉及到更为根本的政体问题。在君主制之后,共和政体都会遇到一个棘手的宪制问题,即国家需要一个相对集权但又不能专权的元首,这在美国制宪会议上有关总统制的讨论中就充分展现出来了。*参见(美)詹姆斯·麦迪逊:《辩论:美国制宪会议记录》,尹宣译,辽宁教育出版社2003年版,页133-134;(美)亚历山大·汉密尔顿等:《联邦党人文集》,程逢如等译,商务印书馆1980年版,页342-362。“五四宪法”建立了以全国人民代表大会为核心的国家机构,全国人民代表大会是最高国家权力机关,但在全国人大之下又实行权力的分工,人大及其常委会负责立法,国务院负责行政,最高人民法院和检察署负责审判和监察,从而建立起常规的政体结构,与1949年集权体制相比是一个相对分权的体制。国家主席内嵌在这一政体结构之中,就前述国家主席四类职权而言,前三类职权实际上参与到这个分工体制之中,是分工体制的一个环节,并不发生职权上的重叠或冲突,“议而不决”的最高国务会议理论上也不会破坏这个权力分工体系,在这个意义上讲,毛泽东作为国家主席是国家元首。但事实上毛泽东可以通过最高国务会议将各方面的权力统合起来,超越常规的政体结构,从而使得国家主席内在于这个体制但又超越这个体制,在这个意义上讲,毛泽东作为国家主席是革命领袖。从而形成“五四宪法”独特的二元政体结构,即以人大、国务院等为核心的常规政体结构和以国家主席为核心的超常规政体结构。因此确实像宪法制定时李维汉所言,国家主席“把我们国家的制度打了一个洞”,或如邓小平所言,国家主席“伤害了整个宪法的精神”。*许崇德,见前注〔6〕,页214。如果借用韦伯的分类概念,可以说“五四宪法”的二元政体结构是卡里斯玛与官僚制的结合。*在韦伯看来,官僚制支配结构是基于合理制定的规则体系,家父长制支配结构建立在传统的神圣性上,而卡里斯玛的支配结构基于具体个人的权威,既不依赖理性规则,又不依赖传统。当然,这三种都是纯粹的类型,真实历史中的支配形态乃是这些纯粹类型的混合或变形。参见马克思·韦伯:《支配社会学》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社2004年版,页19-20。在将革命领袖转化为国家元首的过程中,“五四宪法”仍留了一道“暗门”,也就是说,“五四宪法”内在地包含着毁灭自身的卡里斯玛因素,为宪法危机埋下了伏笔。

三、 卡里斯玛、接班人与宪法危机

革命领袖是卡里斯玛的担当者,不受任何传统和法律约束,而国家元首则内嵌在宪法体制之中,受到政体结构的制约。革命领袖是一个政治概念,而国家元首是一个宪法概念。“五四宪法”中的国家主席实际上是革命领袖与国家元首的结合,是常规与超常规的结合。但对于“五四宪法”来说,问题要更为复杂,因为“五四宪法”同时宣告了两个主权原则,即党的领导与人民当家作主,这使得革命领袖与国家元首问题又会同时裹挟两种不同的权力体制问题,二元体制变为三维结构,毛泽东作为革命领袖,既超越国家体制,也超越党的体制。

在“五四宪法”体制下,毛泽东实际上具有两种身份,既是国家元首,又是革命领袖。当他以国家元首身份行动时,他内在于“五四宪法”的政体结构之中,“五四宪法”体制尚能有效运转,但当他以革命领袖身份行动时,就会造成宪法危机。在“五四宪法”实施不久,特别是1956-1957年内政外交局势的突变,毛泽东开始对“五四宪法”体制的运作表示出不满并有所行动。*关于1956-1957年内政外交的变局与困局,及其对毛泽东和中国政治的影响,参见沈志华:《处在十字路口的选择:1956-1957年的中国》,广东人民出版社2013年版。1958年上半年因为反冒进问题,周恩来和国务院屡遭毛泽东批评,6月8日毛泽东在审阅《中共中央决定成立财经、政法、外事、科学、文教各小组的通知稿》时,加写了职权划分:“这些小组是党中央的,直隶中央政治局和书记处,向它们直接做报告。大政方针在政治局,具体部署在书记处。只有一个‘政治设计院’,没有两个‘政治设计院’。大政方针和具体部署,都是一元化,党政不分。具体执行和细节决策属政府机构及其党组。对大政方针和具体部署,政府机构及其党组有建议之权,但决定权在党中央。”*中共中央文献研究室:《毛泽东年谱(1949-1976)》(第3卷),中央文献出版社2013年版,页368。这一职权划分,在一定程度上将国务院架空,使得国务院降格为具体办事机构,以至于在第二天召开的中央政治局常委会议上,彭德怀直接提出不再担任国防部长,周恩来则委婉地提出继续担任国务院总理是否适当,当然会议最终没有同意他们的请辞。按照“五四宪法”的规定,国务院并不对国家主席负责和报告工作,但经过此番职权划分,毛泽东作为中共中央委员会主席,开始实质性地领导国务院工作。

1958年8月24日毛泽东在北戴河主持召开中共中央政治局常委和各协作区主任会议,毛泽东在讲话中指出:“公安、法院也在整风,法律这个东西没有也不行,但我们有我们这一套,还是马青天那一套好,调查研究,就地解决问题”。“不能靠法律治多数人。民法、刑法那么多条谁记得了。宪法是我参加制定的,我也记不得。我们的各种规章制度,大多数,百分之九十是司局搞的,我们基本上不靠那些,主要靠决议,开会,一年搞四次,不靠民法、刑法来维持秩序。人民代表大会、国务院开会有他们那一套,我们还是靠我们那一套。”*许崇德,见前注〔6〕,页419;另见中共中央文献研究室,见前注〔32〕,页421。这段讲话或许可以给二元政体结构的实际运作做一个注脚。国家主席的设计原本是为了在人大和国务院之间起“缓冲作用”,现在却占到了它们的对立面。在常规政体结构的“那一套”之外,毛泽东自有他的“那一套”。虽然最高国务会议在宪法上为毛泽东的“那一套”提供了机制,但似乎毛泽东对这种机制仍不满意,转而依靠上述工作小组机制。

从1956年夏北戴河会议起,毛泽东就开始流露出辞去国家主席的想法。1957年4月30日在第12次最高国务会议上,毛泽东说“明年二届人大,一定辞去国家主席,减少一部分工作,以便集中精力研究一些问题”。5月5日在批阅陈叔通、黄炎培5月1日关于不赞成毛泽东提议的第二届人大不再提名他继续担任国家主席职务给刘少奇、周恩来的信时,详细阐明如何向外界传达他坚持请辞的理由。*中共中央文献研究室,见前注〔32〕,页142、147-148。毛泽东请辞国家主席的真实想法不得而知,一般认为毛泽东为国家主席在外交礼节上的迎来送往所累,想要摆脱这些形式上的工作。从毛泽东卸任国家主席前后的实际工作来看,减少的工作确实也就是这些礼节上的工作。1958年2月19日中共中央政治局印发《工作方法60条(草案)》,其中第60条说:“今年九月以前,要酝酿一下我不作中华人民共和国主席的问题”。*中共中央文献研究室,见前注〔32〕,页293。12月10日八届六中全会通过《同意毛泽东同志提出的关于他不作下届中华人民共和国主席候选人的建议的决定》:“中央全会认为,这完全是一个积极的建议。因为毛泽东同志不担任国家主席的职务,专做党中央的主席,可以使他更能够集中精力处理党和国家的方针、政策、路线的问题,也有可能使他腾出较多的时间,从事马克思列宁主义的理论工作,而并不妨碍他对于国家工作继续发挥领导作用。……毛泽东同志是全国各族人民衷心爱戴的久经考验的领袖,在他不再担任国家主席的职务以后,他仍然是全国各族人民的领袖”。*中共中央文献研究室,见前注〔32〕,页549;毛泽东:《建国以来毛泽东文稿》(第7册),中央文献出版社1992年版,页634。需要注意的是,这个《决定》是毛泽东最终修改定稿的,可以视为毛泽东的自我定位,很显然毛泽东只是想辞去国家主席这个职务,并没有打算放弃领袖的地位和权力。毛泽东提出卸任国家主席,实际上意味着他不愿做国家元首,但要做革命领袖。

1959年毛泽东卸任国家主席并选举刘少奇担任国家主席后,这个曾经为毛泽东量身定做的二元政体结构发生了重大宪法危机。严格按照宪法的规定,刘少奇作为国家主席,有权统帅全国武装力量,召开最高国务会议,是国家元首。而毛泽东虽然“退居二线”,但仍担任中共中央委员会主席和中共中央军事委员会主席,是革命领袖。二元政体结构演化为以刘少奇代表的国家官僚体制和卡里斯玛担当者毛泽东的正面冲突,形成了“两个司令部”。*强世功教授将此解释为政治主权与宪法主权的分离,毛泽东享有政治主权,刘少奇享有宪法主权。参见强世功,见前注〔7〕,页26。

1962年以后,随着毛泽东与刘少奇之间的矛盾逐步公开化,潜在的宪法危机爆发了。毛泽东显然意识到了这个危机,并通过领导一场新的革命来化解危机,这对于革命领袖来说,是最自然的也是不得不然的破解危机的方式。早在这之前,刘少奇作为国家主席主持召开的5次最高国务会议中,毛泽东只参加过半次,这说明毛泽东要摒弃作为国家主席枢机的最高国务会议,而刘少奇又没有足够的权威通过最高国务会议来掌控全局。刘少奇被打倒之后,国家主席名存实亡,刘少奇去世后,国家主席一直空缺。1964年三届人大一次会议召开后,全国人民代表大会就不再召开,直到1975年毛泽东为了修改宪法废除国家主席才再次召开,最高国家权力机关停摆十一年。在这段时间内,毛泽东一直以中共中央委员会主席和中央军事委员会主席身份领导着中国的内政和外交,“五四宪法”的二元政体结构事实上变成了卡里斯玛的一元体制。

1969年刘少奇去世后,为了从根本上消除二元政体结构带来的宪法危机,毛泽东在1970年3月8日提出召开第四届全国人民代表大会并修改宪法,核心是废除国家主席,为此又引发了毛泽东与陈伯达、林彪在国家主席存废问题上的激烈冲突,间接触发了日后的林彪事件,宪法修改也因此拖延到1975年。*参见许崇德,见前注〔6〕,页449-456。“七五宪法”废除了国家主席,原属于国家主席的提名总理的权力由中共中央委员会行使(毛泽东时任委员会主席),派遣和召回外交使节等职权由人大常委会行使,统帅武装力量的权力由中共中央军事委员会主席即毛泽东行使。“五四宪法”中的二元政体结构在“七五宪法”中彻底演变为卡里斯玛一元体制。毛泽东去世后,“七八宪法”并未恢复设立国家主席,提名总理的权力仍由中共中央委员会行使,派遣和召回外交使节等职权改由人大常委会委员长行使,统帅武装力量的权力仍由中共中央军事委员会主席行使,同时在宪法序言中将毛泽东奉为“领袖”、“导师”、“缔造者”,在宪法上正式确认毛泽东的革命领袖地位,但实际上意味着卡里斯玛的彻底终结,新的接班人无力成为卡里斯玛担当者,只能以此种方式为自己背书。*仅在法律意义上讲,“七五宪法”中国家元首应该是全国人大常委会,典型的集体国家元首制,“七八宪法”中的国家元首应该是全国人大常委会委员长,详细的分析参见邹奕,见前注〔2〕,页66-69。革命领袖以生命终结的方式,实现了在宪法上向国家元首的过渡,从而也使得法理型国家元首制度的建构成为可能。

“五四宪法”危机更为复杂的一面是,它同时涉及到新中国政治传统中特有的“接班人”问题或者说代际政治问题。由于上述二元政体结构的存在,以及革命领袖与国家元首的二分,从而使得接班人面临着进退两难的困境,即接班人既不能是卡里斯玛担当者(革命领袖),也不能是真正的国家元首。如果接班人是卡里斯玛担当者,那么必然会“篡党夺权”,与尚未退出历史舞台的老卡里斯玛担当者直接冲突;如果接班人是真正的国家元首,除非他自愿降格为卡里斯玛担当者的忠实的具体事务执行者,否则就会落入到革命领袖与国家元首的冲突之中。这个两难的困境使得接班人时刻处于篡权的危机之中,无论是刘少奇还是林彪,都未能走出这个困境,华国锋则从反面证明了这个两难困境无法突破,一旦卡里斯玛退出历史舞台,华国锋既无“力”使自己成为革命领袖,也无“理”使自己成为国家元首。这正应了韦伯所言:“卡里斯玛支配只能存在于初始阶段,它无法长久维持稳定。它终究会被传统化或法制化,或两者的连结所转化。”*马克斯·韦伯:《经济与历史 支配的类型》,康乐等译,广西师范大学出版社2004年版,页363。卡里斯玛逝去,一个新的时代开始了。

四、 从分权制到“三位一体”

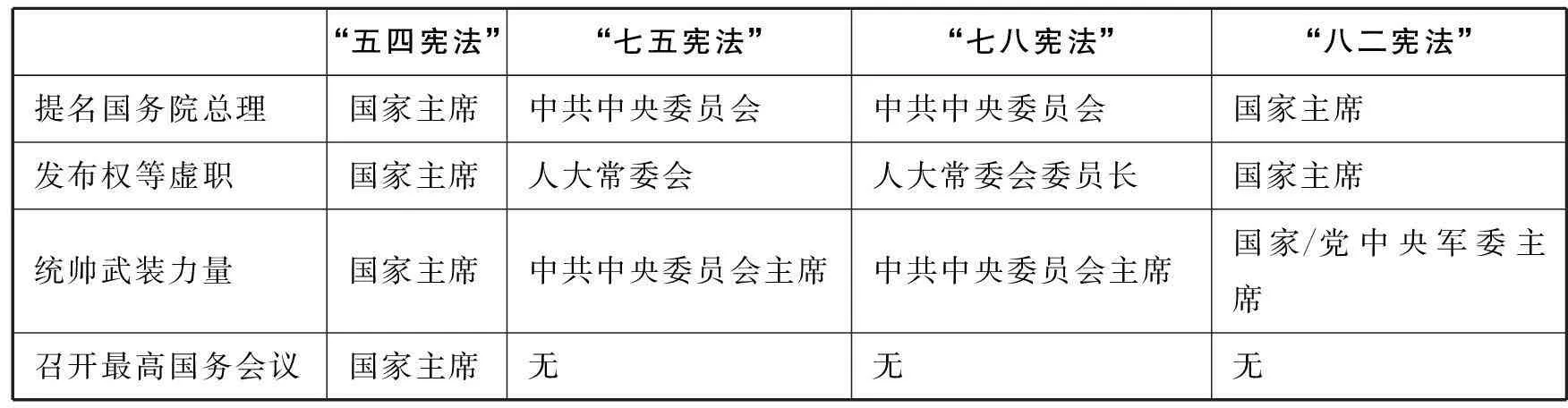

“八二宪法”制定时,五四、七五、“七八宪法”的失败经历成为制宪者反思的基础,其中首要的问题之一便是国家元首,制宪者是带着对“文化大革命”的恐惧来讨论这个问题的。当时对于是否恢复设立国家主席存在很大争议,归纳起来有三种意见:第一,建议设立国家主席并作为国家元首;第二,不设国家主席,由全国人大常委会委员长或国务院总理行使国家元首职权;第三,将人大常委会改为常务主席团,委员长即主席团主席,实行集体领导。*参见许崇德,见前注〔6〕,页602-603。其实,早在1980年,邓小平在《党和国家领导制度的改革》这篇讲话中就已经为这个问题定了调。这篇讲话的核心是“权力不宜过分集中”、“兼职、副职不宜过多”、“着手解决党政不分、以党代政的问题”、“从长远着想,解决好交接班的问题”,邓小平明确指出:“关于不允许权力过分集中的原则,也将在宪法上表现出来”。*邓小平:《邓小平文选》(第2卷),人民出版社2002年版,页321、339。“八二宪法”在政体结构上,基本上延续了“五四宪法”的规定。“不允许权力过分集中”主要体现在两个方面:其一是党与政的分开,表现为党的领导不再出现在宪法正文中,党的总书记不再兼任国家主席;其二是重新定位国家主席在政体结构中的地位和职权。这两个方面都涉及到国家元首问题,“八二宪法”虽然恢复设立国家主席,但仍未明确规定国家主席就是国家元首,而且“五四宪法”中国家主席的四类职权,仅保留前两类,即提名权和发布权。原属于国家主席的武装力量统帅权归新设立的中央军事委员会行使,而最高国务会议则没有恢复设立。因此“八二宪法”中的国家主席基本上是虚职。“五四宪法”中国家主席的职权在其他宪法中的变革,简单统计如下:

“五四宪法”“七五宪法”“七八宪法”“八二宪法”提名国务院总理国家主席中共中央委员会中共中央委员会国家主席发布权等虚职国家主席人大常委会人大常委会委员长国家主席统帅武装力量国家主席中共中央委员会主席中共中央委员会主席国家/党中央军委主席召开最高国务会议国家主席无无无

“八二宪法”在国家领导体制上实行分权体制,不仅表现在宪法中人大、主席、国务院、中央军事委员会、最高人民法院和最高人民检察院的职权分工,还表现在党、政、军在人事安排上的分开,这也是邓小平在《党和国家领导制度的改革》中着重强调的。因此,“八二宪法”颁行后,在理论上和实践中,国家主席、党的总书记、国家和党的中央军事委员会主席将分别由三个人担任。*1982年9月中共第十二次全国代表大会通过新党章,废除党主席,在中央委员会下设立总书记。另外,党中央军事委员会和国家中央军事委员会实行“一套人马、两块牌子”。比如1983年六届人大一次会议后,李先念任国家主席、胡耀邦任总书记、邓小平任军委主席,七届人大一次会议后,杨尚昆任国家主席、赵紫阳任总书记、邓小平任军委主席,这样的分权体制一直延续到九十年代初。

“八二宪法”试图在国家领导体制上实现分权,这种分权制无疑是对既往体制反思的结果,但对于卡里斯玛担当者,任何分权体制都是无效的,而在后卡里斯玛时代,这种分权体制却潜伏着另外一种宪法危机,即在国家重大问题上发生分歧并需要做出决断时,谁有宪法上的权力做出最后的决断,谁又有事实上的权力做出最后的决断,这一潜伏的宪法危机在1980年代末期不期然地爆发了。为了消除这个潜伏的宪法危机,一种不成文的宪法惯例在实践中逐步形成。*参见强世功,见前注〔7〕,页25-28。1989年6月江泽民在中共十三届四中全会上当选总书记,1989年11月在中共十三届五中全会上当选中共中央军事委员会主席,首先在党内实现了权力的集中。1993年3月江泽民在八届人大一次会议上当选国家主席和中央军委主席,至此第一次形成日后所谓的“三位一体”。*“三位一体”实际上是一个不太准确的描述,如果“三位”是指职位的话,实际上应该是“四位”,因为军委主席又分党的中央军委主席和国家的中央军委主席,只不过现在两者总是“一套人马、两块牌子”。如果“三位”是指党、政、军的话,按照宪法的规定,国家主席并不享有完整的行政权,因为国务院并不向国家主席负责和报告工作。由于“三位一体”已经成为约定俗成的说法,本文继续沿用。2002年11月胡锦涛在中共十六届一中全会上当选总书记,江泽民当选中共中央军事委员会主席。2003年3月胡锦涛在十届人大一次会议上当选国家主席,江泽民当选中央军事委员会主席。这轮交接班与上轮不同,首先实现的是党与政的结合,武装力量统帅权则相对独立。2004年9月胡锦涛在中共十六届四中全会上当选中共中央军事委员会主席,江泽民在第二天召开的军委新班子扩大会议上的讲话指出:“锦涛同志是党的总书记、国家主席,接任军委主席的职务顺理成章。党的总书记、国家主席、军委主席三位一体这样的领导体制和领导形式,对我们这样一个大党、大国来说,不仅是必要,而且是最妥当的办法。党中央和小平同志当年决定我当党的总书记、国家主席、军委主席,也是从大局考虑的。”*江泽民:“我的心永远同人民军队在一起”,《江泽民文选》(第3卷),人民出版社2006年版,页603。至此,“三位一体”的国家元首体制正式得到官方的确认。2005年3月胡锦涛在十届人大三次会议上顺理成章当选中央军事委员会主席,“三位一体”再次完整形成。2012年11月习近平在中共十八界一中全会上当选总书记和中共中央军事委员会主席,2013年3月习近平在十二届人大一次会议上当选国家主席和中央军委主席,胡锦涛的“裸退”使得“三位一体”再次完整形成并趋于完善。这里不厌其烦地将这些时间节点罗列出来,一方面为了说明“三位一体”是在实践中逐步形成和完善的,并被接受为一种宪法惯例;另一方面为了表明“三位一体”仍潜伏着宪法危机,因为党的总书记、党的中央军委主席与国家主席、国家的中央军委主席的换届有个时间差,在这个时间差中,所谓的“三位一体”并不存在,特别是同时存在两位中央军委主席,如果发生战争,谁具有最终统帅权呢?此外,“三位一体”毕竟是不成文的宪法惯例,未来是否会严格遵循,不得而知,宪法危机只是被暂时弥合,并未被完全消除。

这里需要说明的是,所谓的“三位一体”是国家元首的“三位一体”,而非国家主席的“三位一体”,国家主席只是三“位”中的一“位”而已。但在“三位一体”逐步形成过程中,国家主席的职权获得了实质性的扩展,获得了部分外交权。在1982年颁行的《宪法》第81条规定:“中华人民共和国主席代表中华人民共和国,接受外国使节;根据全国人民代表大会常务委员会的决定,派遣和召回驻外全权代表,批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。”通常认为根据这条规定,国家主席在外交上并没有实权,只有礼仪性的权力。比如1985、1986、1987年李先念作为国家主席出访后,会向全国人大常委会汇报出访情况,而按照宪法规定,国家主席是无需向人大负责和报告工作的,因此在解释上只能认为外交权是由全国人大常委会和国家主席结合起来行使的,其中国家主席仅仅是礼仪上的代表。*参见马岭:“我国国家主席制度的规范与实践”,《法学》2014年第4期;更详细的分析参见江登琴:“规范与现实之间:自1982年宪法以来国家主席制度的发展”,《中国宪法年刊》(2011),法律出版社2013年版。这种情况在2004年发生了变化,2004年通过的《宪法修正案》第28条将《宪法》第81条修改为“中华人民共和国主席代表中华人民共和国,进行国事活动,接受外国使节;根据全国人民代表大会常务委员会的决定,派遣和召回驻外全权代表,批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。”也就是说增加了“进行国事活动”,且并非根据常委会的决定进行国事活动,而是主席的独立职权。王兆国在《关于〈中华人民共和国宪法修正案(草案)〉的说明》中指出:“作这样的规定,主要的考虑是:当今世界,元首外交是国际交往中的一种重要形式,需要在宪法中对此留有空间。”*全国人民代表大会常务委员会副委员长王兆国2004年3月8日在第十届全国人民代表大会第二次会议上所做的报告。在这个报告中,明确以“元首”来定位国家主席。通常认为这是对江泽民任国家主席时频繁的外交活动的宪法肯认,但这一宪法修正案也实质性地赋予了国家主席外交权,当然外交权的权限尚需在实践中不断界定。*参见胡勇:“中国元首外交的兴起——一种国内政治的考察”,《外交评论》2009年第4期。应该说,国家主席获得外交权,是建立在“三位一体”的国家元首制之上,并最终坐实了“三位一体”的国家元首制。

从上面的分析可以看出,“八二宪法”在国家元首问题上经历了一个重大的转折。在八十年代采取的是分权体制,国家主席是未言明的虚位国家元首,总书记和军委主席握有实权。但经历八十年代末的宪法危机后,从九十年代初逐步在实践中发展出“三位一体”的国家元首制度,再次将权力集中起来,国家主席也藉此成为实权国家元首。经过这样的转折,“八二宪法”中“三位一体”的国家元首似乎又回到了“五四宪法”中的国家主席制,但仔细分析就会发现两者仍存在重大差别。“八二宪法”中的国家主席除了一定程度上的提名权和外交权外,基本上是虚职,总书记和军委主席都处在委员会体制下,受民主集中制的制约,因此“三位一体”的国家元首是集体领导体制下的单一元首制,*胡鞍钢曾对这种集体领导体制做过分析,参见胡鞍钢:《中国集体领导体制》,中国人民大学出版社2013年版。而“五四宪法”下的国家主席更具个人化职权色彩。更为重要的是,“八二宪法”中的国家元首是后卡里斯玛时代法理型的国家元首,而“五四宪法”中的国家元首是卡里斯玛与官僚制的不稳定结合。

五、 结语:共和政体中的国家元首

(责任编辑:章永乐)

中外法学Peking University Law Journal

Vol.27, No.2(2015)pp.349-366

从1949年《中央人民政府组织法》开始,新中国的制宪者始终小心翼翼但又模棱两可地对待和处理国家元首问题。在这个问题上的思想混乱和制度缺陷,是新中国宪法不稳定的重要原因之一,甚至可以说是最根本的原因。简单的宪法史考察就会发现,国家元首及其“接班人”问题一直是制宪和行宪过程中争议的焦点,也是历次宪法危机的导火索。这一问题既涉及到中国特殊的革命遗产,同时也涉及到政体类型学中的国家元首问题,特别是后革命时代共和政体中的国家元首问题,即如何将革命领袖转化为国家元首。

既往的政体理论和实践似乎表明,国家需要一个在和平时期代表国家并在危机时刻做出决断的国家元首。在君主制国家,这个元首无疑就是君主本身,而在共和制国家,这个国家元首是宪法制造的“新君主”,一个在行政上集权但又因处在一套分权制衡体制中而无法滥权的国家元首。按照施密特的讲法,代表与同一性是“两个相互对立的政治构成原则,一切政治统一体都从它们的实现中获得其具体形式”,绝对的君主制是代表的绝对形式,绝对的民主制是同一性的绝对形式,但“在政治生活的现实中,没有哪个国家能够放弃同一性原则的全部结构要素,也没有哪个国家能够放弃代表的全部结构要素。即便人们试图无条件地实现绝对的同一性,代表的要素和方法也是无法回避的,反过来也一样,离开了同一性观念,任何代表都是不可能的。这两种可能性,同一性和代表,并不互相排斥,它们只是政治统一体的具体构成过程中的两个相反的参照点。”*(德)卡尔·施米特:《宪法学说》,刘锋译,上海人民出版社2005年版,页219。在以人民主权(同一性)为基础的共和政体中,国家元首是代表原则的宪制肉身,是共和政体所不可或缺的构成性要素。

现代的共和政体可以粗略分为议会制(包括君主立宪制)、总统制和两者相结合的议会总统制或半总统制。在议会制中,国家元首通常是虚位的君主(如英国、日本)或虚位的总统(如德国),行政权掌握在首相手中,但会受到议会的制约;在总统制中,国家元首是掌握行政权、外交权和武装力量统帅权的总统,总统既是国家元首又是政府首脑,但会处于三权分立的制衡体制中;议会总统制结合了上述两种体制,通常总统是国家元首,总理是政府首脑,两者的职权划分依据宪法和惯例。*代议民主体制下国家元首(HEAD OF STATE)与政府首脑(HEAD OF GOVERNMENT)的比较分析,参见David F. Prindle, Head of State and Head of Government in Comparative Perspective, in Presidential Studies Quarterly, Vol.21, No.1,1991,pp.55-71.在国家元首问题上,上述三种共和体制虽有差别,但有一共同之处,就是都实行单一元首制,有一个具体明确的人格化肉身和宪法清晰界定的职权。苏维埃体制和人民代表大会制在形式上类似议会制,但与议会制有两点不同:第一,这两种体制通常都与一党执政结合在一起,因牵涉到国家元首与党的领袖的关系问题,从而使得国家元首变得更为复杂;第二,这两种体制在理论上都倾向于实行集体元首制,或者说在宪法中都不明确承认单一元首制。*事实上目前国际社会普遍公认的联合国成员国中实行集体国家元首制的只有四个国家,即瑞士、波黑、安道尔、圣马力诺。中国被视为单一元首制,国家主席是国家元首。参见http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state#cite_note-3,最后访问日期:2014年10月7日。国家元首行使的部分职权需要经由议会的审议或批准,这是普遍的权力分配规则,并不因此构成集体元首制。这在上述宪法史考察中已经清晰地展现出来,特别是在“五四宪法”的制定过程中。但“政治社会学的研究中有一条经验法则表明,集体(会议)型的统治总是会发生权力向更小人群范围甚至向单个人格转移和集中的现象”。*周林刚,见前注〔26〕,页49。如苏维埃体制的历史所展示的,代表大会本应该是最高国家权力机关,但“在实践中,国家和政党的领导权却完全集中于代表大会的‘执行部门’、‘办公室’及‘书记处’手中;继而又集中于像斯大林这样的强权‘总书记’手中,最后则变成个人完全独掌国家权力”。*参见(德)齐佩利乌斯:《德国国家学》,赵宏译,法律出版社2011年版,页20。也就是说集体元首制的初衷经常无法在实践中兑现,不是造成内斗和分裂,就是沦落为没有明确权限的事实上的个人专权。

美国宪法制定时,对于行政权集中于一人还是分散给多人存在争议,对于建立集权的一人总统制,很多制宪代表诚惶诚恐,他们立刻想到了刚刚摆脱的英王统治。但在威尔逊看来,“为了控制立法部门的权威,你得把立法机构分解。为了控制行政部门,你得把它合一。一个人会比三个人负责得多。三个人就会彼此争雄,直到一个人主宰另外两个人为止。罗马三头执政时期,先出了凯撒,后出了奥古斯都,都证明了这个真理。斯巴达的诸多国王,罗马的复数保民官,也证明把行政权分散给一群人,结果会弄成分帮结派,彼此争斗”。*麦迪逊,见前注〔28〕,页133-134。汉密尔顿在详细论述美国总统与英国国王的差别之后,认为行政权集中于一人是与共和政体相契合的,甚至说是共和政体所必需的,“以原则立场最坚定、态度最公允而著称的政治家和国务活动家,都曾宣布主张单一的行政首脑与庞大的立法机构并存。他们都已十分正确地表示赞成行政首脑最必要的条件是强而有力,而且都认为为此最宜集权力于一人”。*汉密尔顿等,见前注〔28〕,页356-357。当然,联邦党人为单一且集权的总统制辩护,并非为专制辩护,因为总统内嵌在三权分立的体制之中。联邦党人所思虑的是如何在同一性的基础上,贯彻权责明晰的代表原则。

在国家元首问题上,新中国宪法始终未能建立起明确的思想基础和法权结构,宪法始终试图确定集体国家元首制,或者说不明确承认单一元首制,但这种尝试在实践中总是遇到波折,并不时地表现为宪法危机。所有后革命时代的立宪,都存在着将革命领袖转化为国家元首的宪制困难,法国大革命后的制宪历程就是一部经典的历史剧,因为革命领袖通常都是不受任何法律限制的卡里斯玛担当者。制宪者试图以集体国家元首制规训革命领袖,并以此来契合人民代表大会制,但集体元首要么因内部的纷争而陷入政治分裂,要么其中的一人通过非常规的手段逐步攫取权力,最终沦落为事实上的一人统治。因此,与其以暧昧的态度和模糊的法权关系确立集体元首制,莫不如直面国家元首问题,以明确的法理基础和制衡的法权结构确立单一元首制,并藉此解决“接班人”问题,建立起优良政体。“八二宪法”实践中逐步确立的“三位一体”宪法惯例,为中国宪法元首制的改革提供了思想基础和制度实践。

Abstract:This article explores the construction and transformation of the constitutional institutionof head of state inthe aftermath of the establishment of the People's Republic of China, andexplains the PRCsconstitutional change and crisis in light of Max Weber's social theory and regime typology. It addresses the crucial questions that whether the Chinese Chairman is the head of state, and how the charismatic revolutionary leader was configured asa head of state of the constitutional regime. The change from ‘president under committee’ in the 1949 system to the dual regime on the 1954 Constitution, constituent designers tried to combine the Weberian Charismawiththe operational bureaucracy. However, the Charisma couldabolish the bureaucracy with no difficulty in this unstable structure, which would evolve into the totalitarianism of Charisma on the 1975 Constitution and that next to it. Since the end of the Charisma period, the system of head of state has undergone an unwritten constitutional change from decentralization to the centralized "trinity",and a new constitutional convention emerged. The institution of head of state is the key factor in PRC’s constitutional crises, which is in need of both historical and normative analysis.

Key Words:Head of State; Chairmanship; Charisma; Heir; Trinity; Constitutional Crisis