论收容教育

何海波

论收容教育

何海波*清华大学法学院教授。清华大学法学院研究生姜丽梦、胡学东、严驰恒为我查找和统计了部分文献。沈岿、朱芒、朱新力、谢立斌、王贵松、郑春燕等师友对文章初稿提出了修改意见。文章曾在北京大学法学院的workshop上做过讨论,邓峰、姚海放、陈若英、强世功、刘哲玮、车浩、陈一峰、于晓虹、傅郁林、凌斌、阎天等同仁提了很多批评意见。谨此感谢!

摘要收容教育是在打击卖淫嫖娼过程中创造的一项长时间限制人身自由的行政强制教育措施。它以1991年全国人大常委会《关于严禁卖淫嫖娼的决定》为依据,因而不违反法律保留原则,在实定法上是现行有效的制度。但是,由于对收容教育的适用条件缺乏限定,实施程序缺乏保障,事后救济又相对匮乏,以及收容教育所的管理方式刻板粗暴,收容教育制度已经沦为中国法治和人权的一个幽暗角落。收容教育在实践中蜕变为主要针对卖淫嫖娼下层人群的惩罚措施,无助社会风尚,却有失社会公平。它对于卖淫人员“改业从良”的作用相当有限,对于遏制卖淫嫖娼起不了多少作用,对于检查和治疗性病更不是必须。因此,收容教育制度在整体上丧失了正当性,应当予以废除。地方执法机构对收容教育的意兴阑珊和社会公众的普遍反感,预示着它的终结。

关 键 词卖淫嫖娼收容教育法律保留比例原则行政法治人权保障

导论

继收容审查、收容遣送和劳动教养之后,对卖淫嫖娼人员的收容教育正走在被取消的路上。民间机构、人大代表、政协委员和其他社会人士相继加入到废除收容教育制度的努力中。*亚洲促进会:“收容教育:中国女性性工作者面临的任意拘禁”,http://www.asiacatalyst.org/blog/cat-139/,最后访问日期:2013年12月9日;“人大代表呼吁废‘另类劳教’”,搜狐新闻http://news.sohu.com/s2014/newsmaker265/,最后访问日期:2014年3月11日(全国人大代表朱列玉提交了《应尽快废除收容教育制度》议案);马丽红:“朱征夫:应废除收容教育制度”,载《民主与法制时报》2014年3月10日;李银河:“收容教育制度应当尽快废除”,百度百家http://liyinhe.baijia.baidu.com/article/9823,最后访问日期:2014年3月31日;叶竹盛:“‘小劳教’还有哪些?”,《南风窗》2014年第9期(2014年4月29日)。演员黄海波因嫖娼被收容的事件,更是激起了公众对这一以前很少听闻的行政强制措施的关注和声讨。*参见张雷等:“拘留期满黄海波被收容教育”,载《法制晚报》2014年5月31日;卢国强:“黄海波因卖淫嫖娼被依法收容教育”,新华网http://news.xinhuanet.com/legal/2014/5/31c_1110946541.htm。相关评论见殷国安:“黄海波案能否撬动收容教育制度”,载《大河报》2014年6月3日;周喜丰:“黄海波案能否推动废除收容教育?”,载《潇湘晨报》2014年6月13日。法律界人士除了通过报刊、博客和微博表达法律见解,还频频开会、联名“上书”,呼吁废除收容教育制度。*参见任重远:“108名学者律师等联名建议废除收容教育”,财新网http://china.caixin.com/2014/5/5/100673246.html(有关收容教育的法律规定与《宪法》《立法法》《行政处罚法》《行政强制法》等法律严重冲突);欧阳艳琴:“江平等法学家联名建议废止收容教育”,财新网http://china.caixin.com/2014/6/8/100687500_all.html#page2(与《宪法》《立法法》《治安管理处罚法》等基本法律不协调;不合时宜;惩罚过重)。

关于废除收容教育的理由,一个广为流行的说法是:收容教育制度缺乏有效的法律依据,或者因为抵触《立法法》、《治安管理处罚法》、《行政处罚法》等法律而无效。*参见彭泽虎:“收容教育违法性研究”,《西南民族学院学报(哲学社会科学版)》2002年第11期(国务院无权制定限制人身自由的强制措施);李克杰:“收容教育:还有多少正当性合理性”,载《检察日报》2006年11月29日(《治安管理处罚法》已取消了收容教育,《严禁卖淫嫖娼的决定》违背《立法法》的规定);杨涛:“收容遣送寿终了,收容教育为何还活着?”,载《东方早报》2009年1月9日(《严禁卖淫嫖娼的决定》与《立法法》《治安管理处罚法》冲突);赵运恒:“北京对嫖娼人员收容教育六个月合法吗?”,搜狐博客http://zhaoyunheng.blog.sohu.com/260746311.html,最后访问日期:2013年4月13日(已被《治安管理处罚法》废止);田飞龙:“将收容制度送进法治的‘收容所’”,《财经》第387期(2014年3月10日)(《卖淫嫖娼人员收容教育办法》违反《立法法》和《治安管理处罚法》);陈有西:“黃海波被收容教育六个月为什么是错误的:兼论国务院〈卖淫嫖娼人员收容教育办法〉的无效性”,新浪博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b804b510101x93l.html,最后访问日期:2014年6月3日(《卖淫嫖娼人员收容教育办法》随着对劳动教养的废除,已经完全丧失法律效力);袁裕来:“黄海波被收容教育一事的法律分析”,财新博客http://blog.caijing.com.cn/expert_article-151592-70256.shtml,最后访问日期:2014年6月4日 (劳动教养废止,收容教育失效;《治安管理处罚法》无收容教育;收容教育制度抵触诸多上位法);芦苇:“收容教育不应立即废止吗”,《南方周末》2014年6月6日(与《立法法》相抵触;劳动教养已经废除,收容教育也应废除;惩罚过重)。媒体报道中提到的类似意见,还有张舟逸:“‘类劳教’待改革”,《财经》2013年第27期(2013年9月22日)(《卖淫嫖娼人员收容教育办法》《严禁卖淫嫖娼的决定》自《立法法》生效之日起失去法律效力);吴珊:“废止收容教育行动”,《财经》第394期(2014年5月19日)(与上位法存在诸多抵触);肖荣:“收容教育法律依据何在?”,载《检察日报》2014年6月4日(《卖淫嫖娼人员收容教育办法》与《立法法》《治安管理处罚法》相冲突);卢义杰等:“三问《卖淫嫖娼人员收容教育办法》”,载《中国青年报》2014年6月6日(与上位法相冲突)。少量的不同声音,见陈健:“《收容教育办法》真的没有合法性?”,法律博客http://faxuemeili.fyfz.cn/b/810415,最后访问日期:2014年6月4日;金宏伟:“收容教育文章”,新浪博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d86fbdb0101lqxc.html,最后访问日期:2014年6月8日;许志强:“收容教育黄海波,法制有过,警方无错”,一号专案http://chuansongme.com/n/470983,最后访问日期:2014年6月8日;善泽:“收容教育,陈有西律师错在哪儿?”,微思客http://wethinker.com/2014/6/12/1999/#more-1999。相比之下,法律界对于收容教育制度的实施状况关注较少。例如,大家并不清楚,被收容教育的到底有多少人?都是些什么人?收容教育对于卖淫人员“改业从良”起到多大的作用?在法律人士起草、108名社会人士签名的一封公开信中,论述收容教育制度违反我国现行法律和原则的达两千余字,谈论收容教育制度执行中的弊病和功能上的局限的,才聊聊两段话、三百余字。*参见任重远,见前注〔3〕。这样做逻辑上的理由是,一个制度只要被证明是违法、违宪、违反国际公约,废除它的理由就够了。专业上的原因是,法律界更擅长合法性的分析而不习惯公共政策层面讨论,专注于法律分析也算扬长避短。

但危险在于,即使证明了收容教育没有法律依据,它也不是一定要被废除。以“一对夫妻一个孩子”为中心的计划生育制度,不也是在没有法律依据的情况实施了二十多年,最后却由立法予以肯定吗?更糟的是,如果关于收容教育制度违反这个法、那个法的说法其实不能成立,那么,主张废除收容教育的理由还剩下多少是有效的?甚至,一些呼吁废止收容教育的真诚举动会不会被人看作凑热闹、瞎起哄?

本文赞同,对卖淫嫖娼人员的收容教育制度应当废除。但是,收容教育的存废是一个公共政策层面的问题,我们的讨论不能光在它的合法性问题上打转转,而要更多关注它在实施中的问题以及它的实质正当性。

一、 收容教育制度的法律依据

收容教育制度是在打击卖淫嫖娼过程中创造出来的。早在改革开放之初,面对卖淫嫖娼死灰复燃,公安部通知要求,对流入城市、县城和工矿地区进行卖淫活动的农村妇女,“收容教育后遣送回乡”;情节严重或屡教不改的,则予以收容劳动教养。*《公安部关于坚决制止卖淫活动的通知》,1981年6月10日。之后,一些地方在劳动教养场所之外建立了专门的收容教育所,对卖淫嫖娼人员实行边教育、边劳动、边治疗性病。这一经验迅速获得了中央的重视和推广,*《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈关于严历打击、坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的报告〉的通知》,中办发[1987]15号,1987年10月26日。公安部、司法部、卫生部、民政部和全国妇联在给中央的报告中提到:“目前,部分城市已由民政、公安等部门联合建立了××处教育场所,有效地教育改造了部分恶习不深的卖淫妇女和嫖客,并强制治疗性病。”并由立法加以肯定。

1991年全国人大常委会审议通过的《关于严禁卖淫嫖娼的决定》,是收容教育的基本法律依据。该《决定》第4条在规定卖淫嫖娼依照《治安管理处罚条例》第30条进行处罚之外,还用三款规定了三种强制措施,分别是:收容教育,劳动教养,强制性病检查和治疗。*《严禁卖淫嫖娼的决定》第4条全文如下:“卖淫、嫖娼的,依照治安管理处罚条例第30条的规定处罚。对卖淫、嫖娼的,可以由公安机关会同有关部门强制集中进行法律、道德教育和生产劳动,使之改掉恶习。期限为六个月至二年。具体办法由国务院规定。因卖淫、嫖娼被公安机关处理后又卖淫、嫖娼的,实行劳动教养,并由公安机关处5000元以下罚款。对卖淫、嫖娼的,一律强制进行性病检查。对患有性病的,进行强制治疗。”其中,关于收容教育的说法是:“对卖淫、嫖娼的,可以由公安机关会同有关部门强制集中进行法律、道德教育和生产劳动,使之改掉恶习。期限为六个月至二年。具体办法由国务院规定。”之后,国务院制定了《卖淫嫖娼人员收容教育办法》,对实施中的问题做了具体规定。它是目前公安机关主要的操作依据。

到目前为止,《严禁卖淫嫖娼的决定》从未被明文废止。相反,有两个时机,立法涉及该决定,但都予以保留。一是,1997年全国人大对《刑法》进行全面修订时,将《严禁卖淫嫖娼的决定》有关刑事责任的规定纳入《刑法》,而声明其中“有关行政处罚和行政措施的规定继续有效”。*《刑法》(1997年修订),第452条第3款及附件二。这里所说的“行政措施”,就包括收容教育。这是最高立法机关以法律形式对收容教育制度的一次肯定。二是,2009年全国人大常委会对部分法律进行修改时,《严禁卖淫嫖娼的决定》第4条第1款“依照治安管理处罚条例第30条的规定处罚”被替换成“依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚”,而同属该条的有关收容教育的款项没有触动。*2009年《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第91条规定:《严禁卖淫嫖娼的决定》第3、4条中的“依照治安管理处罚条例第30条的规定处罚”,修改为“依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚”。可见,《严禁卖淫嫖娼的决定》在法律上仍然存在,其中有关收容教育的规定没有被明示废止。在多个案件中,法院面对原告方的质疑,也都肯定收容教育的法律依据。*彭树球不服厦门市公安局湖里分局收容教育决定案,厦门市中级人民法院行政判决书,(2007)厦门行终字第47号(同时处以治安拘留和收容教育不违反“一事不再罚原则”);杨惠强诉中山市公安局收容教育决定案,广东省中山市中级人民法院行政判决书,(2013)中中法行终字第172号(收容教育制度在《立法法》实施后仍然保留适用,也不属于《行政处罚法》所禁止的“一事二罚”);王丹丹诉济南市公安局历下区分局收容教育决定案,济南市中级人民法院行政判决书,(2013)济行终字第238号(《严禁卖淫嫖娼的决定》与《立法法》并不冲突,也没有被《治安管理处罚法》废止)。

有人认为,全国人大常委会《严禁卖淫嫖娼的决定》与《立法法》、《治安管理处罚法》、《行政处罚法》、《行政强制法》等法律相冲突,从而被默示废止、失去效力。这些观点有待逐一讨论。

(一)《严禁卖淫嫖娼的决定》不违反《立法法》

2000年《立法法》所确立的一个重要内容和重大成果是法律保留原则。其中第8条第5项要求,限制人身自由的强制措施只能由“法律”规定;第9条规定,应当由法律规定的事项尚未制定法律的,可以授权国务院先制定行政法规,但限制人身自由的强制措施等事项除外。

不少人据此认为,全国人大常委会《严禁卖淫嫖娼的决定》违反《立法法》关于法律保留的规定。具体地说:第一,《严禁卖淫嫖娼的决定》不属于《立法法》关于法律保留的“法律”,不能作为设定限制人身自由强制措施的法律依据;第二,限制人身自由的强制措施不能授权国务院制定,《严禁卖淫嫖娼的决定》授权国务院制定收容教育办法是违法的。

这两者中,关键问题是,《严禁卖淫嫖娼的决定》是否属于《立法法》中关于法律保留的“法律”?对此,我的回答是:是的。我将从三个方面来分析。

首先,《严禁卖淫嫖娼的决定》的制定符合立法程序。

在《立法法》施行之前,有关立法程序的规定主要是《宪法》和全国人大常委会的《议事规则》。《宪法》只规定法律由全国人大或其常委会通过,由国家主席公布;《议事规则》允许“有关法律问题的决定的议案”在常委会一次审议通过。*《全国人民代表大会常务委员会议事规则》(1987年)第16条第2款:“有关法律问题的决定的议案和修改法律的议案,法律委员会审议后,可以向本次常务委员会会议提出审议结果的报告,也可以向下次或者以后的常务委员会会议提出审议结果的报告。”2000年《立法法》没有涉及“有关法律问题的决定”。然而,全国人大常委会2009年修改《议事规则》时,保留了前述条款。实际上,《严禁卖淫嫖娼的决定》在全国人大常委会经过了两次审议,先后听取了全国人大常委会法工委和全国人大法律委员会的报告;*参见顾昂然(全国人大常委会法制工作委员会副主任):“关于严禁卖淫嫖娼的决定(草案)的说明”,1991年6月21日,在第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议上;顾明(全国人大法律委员会副主任委员):“全国人大法律委员会对《关于严禁卖淫嫖娼的决定(草案)》审议结果的报告”,1991年8月29日,在第七届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议上。通过后,再以主席令形式公布。*1991年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过 ,1991年9月4日中华人民共和国主席令第51号公布。按照当时的标准,这是不折不扣的立法程序。

即使按照今天的标准,该《决定》也不违反立法程序。《立法法》所规定的立法程序,主要包括法律案的提出、常委会审议、表决通过、主席令公布。与以前的规则比较,《立法法》的变化在于,它原则上要求法律案应当经三次常委会会议审议后再交付表决。但这一原则也有例外:如果各方面意见比较一致的,可以经两次常委会会议审议后交付表决;部分修改的法律案,《立法法》甚至允许经一次常委会会议审议即交付表决。*《立法法》第28条。假如今天全国人大常委会按照当初的程序通过一个类似《严禁卖淫嫖娼的决定》的决定,这个决定也是有效的。

再退一步说,即使《严禁卖淫嫖娼的决定》的制定程序在某些方面不符合后来的《立法法》,本着尊重过去的态度,也应当承认其效力。《立法法》并无意废止过去制定的、与它规定的立法程序不相符合的法律。可以类比的一个例子是行政法规。在《立法法》施行以前,按照当时的行政法规制定程序,经国务院批准、由国务院部门公布的规范性文件,在司法实践中仍视为行政法规。*《最高人民法院关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》,法[2004]96号。

其次,“有关法律问题的决定”可以作为法律的一种名称。

一些人认为,既然《严禁卖淫嫖娼的决定》叫“决定”而不是“中华人民共和国××法”,就说明它不是“法律”,因而不能设定限制人身自由的强制措施。有研究者对“有关法律问题的决定”与“法律”做了区分,认为“决定”不应作为法律保留的“法律”。*参见江辉:“有关法律问题的决定与法律的区别”,《人大研究》2012年第1期。作者强调说,在《立法法》已经明确了“法律”的制定程序后,如果允许全国人大或其常委会以“决定”形式来规定应当由“法律”规定的事项,那《立法法》关于法律制定程序的严格规定就没有实质意义。在实践中,《立法法》施行后,立法机关很少使用“决定”的形式来规定法律保留事项。*例如,全国人大常委会2000年底《关于维护互联网安全的决定》就非常谨慎和克制,对于触犯该决定的行为都适用现有《刑法》或者《治安管理处罚法》处罚。又如,对国务院提出的《关于对在华外国中央银行财产给予司法强制措施豁免的决定(草案)》,考虑到它将被列入港澳基本法的附件三,采用法律的形式更为妥当,全国人大常委会进行了两次审议,并将其名称由“决定”改成“法”。这一事实值得注意。但也要认识到,这只是立法机关内部形成的惯例,并不代表确定的规则。而且,《严禁卖淫嫖娼的决定》以后没有出现在某些“现行有效法律”的目录中。*“现行有效的法律(按年份统计)”,中国人大网http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/2008/3/26/content_1421575.htm;全国人大常委会办公厅新闻局编:《中华人民共和国现行有效法律》,中国民主法制出版社2012年。但要认识到,这些法规汇编不属于立法机关的立法,不具有法律约束力。这些意见和做法说明,即使在立法机关内部,对于“决定”是否属于“法律”也心存疑虑。

这就涉及到法律的“名”和“实”之间的关系。在我看来,质疑“决定”是否法律,主要是混淆了法律的名称与法律的属性。几个同样属性的东西,可以有不同的名称。例如,国务院的行政法规名称上可以有“条例”、“规定”、“办法”等;*《行政法规制定程序条例》(2001年修正)第4条:“行政法规的名称一般称‘条例’,也可以称‘规定’、 ‘办法’等。国务院根据全国人民代表大会及其常务委员会的授权决定制定的行政法规,称‘暂行条例’或者‘暂行规定’。”最高法院的司法解释,名称上可以有“解释”、“规定”、“批复”和“决定”。*《最高人民法院关于司法解释工作的规定》(法发〔2007〕12号)第6条:“司法解释的形式分为‘解释’、‘规定’、‘批复’和‘决定’四种。对在审判工作中如何具体应用某一法律或者对某一类案件、某一类问题如何应用法律制定的司法解释,采用‘解释’的形式。根据立法精神对审判工作中需要制定的规范、意见等司法解释,采用‘规定’的形式。对高级人民法院、解放军军事法院就审判工作中具体应用法律问题的请示制定的司法解释,采用‘批复’的形式。修改或者废止司法解释,采用‘决定’的形式。”同样道理,全国人大及其常委会所通过的法律,不一定叫“中华人民共和国××法”,也可能叫“条例”、“决定”、“法律解释”、“议事规则”、“办法”、“规定”。虽然全国人大常委会通过的“决定”不一定都属于法律,但也不能说“决定”统统不属于法律,更不能以名害实,因为它叫“决定”就认为它不是法律。

究其目的,法律保留不是为了维护法律名称的纯正,而是维护立法程序的正当。《立法法》要求某些事项由法律来规定,强调的是某些规则必须由特定机关以特定程序制定。例如,法律的制定应当由全国人大法律委员会统一审议,全国人大或其常委会三次审议(至少两次),并由国家主席公布。这些措施是为了确保规则制定机关具有民主合法性,规则制定过程更加开放、审慎,规则的表现形式更加公开、可识别。对法规、规章制定程序的要求,也出于同样考虑。*“国发”、“国办发”这样的红头文件不再属于行政法规,国务院的“决定”也不属于行政法规。根据《行政处罚法》规定,国务院“决定”不可以设立行政处罚;但依据《行政许可法》特别授权,国务院“决定”可以设立行政许可。与法律保留的上述宗旨相比,法律的名称是次要的、从属的。

《立法法》没有提到有关法律问题的决定,这也是许多困惑和误解的根源。在过去的实践中,全国人大及其常委会审议通过的法律文件不但名称多样,制定程序也不统一。有的经常委会一次审议就通过,有的经过多次审议;有的由国家主席公布,有的由常委会自己公布。例如1983年《关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》,全国人大常委会一次审议通过,主席令公布;而《关于司法鉴定管理问题的决定》,常委会审议了三次才通过,却不是由国家主席公布。所以,对全国人大常委会过去通过的文件,仅仅从名称上判断是否属于法律过于武断,从制定程序上一概而论也不合适,而应当根据其内容、制定程序和名称综合判断。*参见江辉,见前注〔17〕。今后《立法法》修改时,需要正视法律的多种名称,并规范其名称的使用。但完善的方向不是取消“决定”作为法律的形式,而是对有法律约束力的“决定”的制定程序做出明确要求,如同其他名称的立法。

最后还要提一下,《严禁卖淫嫖娼的决定》在法律中也是被承认为“法律”的。2009年《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》,把法律分为“法律”、“法律解释”和“有关法律问题的决定”三种形式,都承认其效力。一个类似的“有关法律问题的决定”的例子是,全国人大常委会1998年制定的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》,增设了新的罪名,扩大了原罪的适用条件。这一《决定》在《立法法》施行后,仍被视为现行有效的法律。

在明确《严禁卖淫嫖娼的决定》属于“法律”后,《严禁卖淫嫖娼的决定》授权国务院制定收容教育办法的合法性也就迎刃而解了。如果全国人大常委会没有通过法律,而是笼统地授权国务院来设定收容教育,那确实是不符合《立法法》第9条有关授权立法的规定的。但事实的情况是,全国人大常委会《严禁卖淫嫖娼的决定》直接规定了收容教育制度的主要内容(包括收容教育的对象、措施、期限、实施机关和目的),国务院只是制定“具体办法”。也就是说,收容教育制度是《严禁卖淫嫖娼的决定》设定的,而不是授权国务院来设定的;国务院所从事的不是特别授权立法,而是执行性的立法。所以,它不违反(准确地说是“不适用”)《立法法》第9条的规定。

综上所述,全国人大常委会1991年《严禁卖淫嫖娼的决定》应当视为《立法法》关于法律保留的“法律”,收容教育制度不抵触法律保留的原则。

(二)收容教育制度没有被《治安管理处罚法》废止

2005年的《治安管理处罚法》第76条规定,对于触犯第67条(引诱、容留、介绍他人卖淫),屡教不改的,“可以按照国家规定采取强制性教育措施”;而对于普通卖淫嫖娼行为,没有再规定强制性教育措施。*《治安管理处罚法》第76条:“有本法第67条、第68条、第70条的行为,屡教不改的,可以按照国家规定采取强制性教育措施。” 第68条涉及制作、传播淫秽物品,第70条涉及参与赌博或者为赌博提供条件。通常认为,《治安管理处罚法》的规定取消了针对普通卖淫嫖娼行为的劳动教养。*在司法实践中,有的法院就持这一观点。例如,在殷某诉上海市劳教委劳动教养决定案中,赣州市中级法院二审判决认为,在《治安管理处罚法》施行后,按照后法优于前法的法律适用原则,《严禁卖淫嫖娼的决定》第4条有关内容不再适用。被告对原告所作的劳动教养决定适用法律错误,应当予以撤销。江西省赣州市中级人民法院行政判决书,(2010)赣中法行终字第1号。有人进而认为,该法也取消了针对普通卖淫嫖娼行为的收容教育。

从字面规定来看,似乎挺像这回事,因为收容教育也是一种“强制性教育措施”。然而,立法文字、立法过程和法律逻辑都不支持这样的结论。

首先,《治安管理处罚法》第76条有关“强制性教育措施”的规定,只是对应原《治安管理处罚条例》第30条有关劳动教养的规定,并不涉及收容教育。《治安管理处罚条例》第30条规定:“严厉禁止卖淫、嫖宿暗娼以及介绍或者容留卖淫、嫖宿暗娼,违者处15日以下拘留、警告、责令具结悔过或者依照规定实行劳动教养,可以并处5000元以下罚款……” 该条提及的两种行为,在《治安管理处罚法》中被拆分成两个条文(第66条针对普通卖淫嫖娼,第67条针对引诱、容留、介绍他人卖淫),分别加以规定。《治安管理处罚条例》没有提及收容教育,升级换代后的《治安管理处罚法》同样不涉及收容教育。

其次,《治安管理处罚法》的立法资料也说明,它意在解决劳动教养而不是收容教育的问题。对于引诱、介绍、容留卖淫的,《治安管理处罚法》草案最初写的就是处“劳动教养”。只是考虑到国家正准备将劳动教养制度改革为违法行为教育矫治制度,为了与未来的制度相衔接,才改成“强制性教育措施”。在向全国人大常委会提交的审议报告中,法律委员会对这一点做了明确说明。*周坤仁(全国人大法律委员会副主任委员):“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国治安管理处罚法(草案)》修改情况的汇报”,2005年6月26日,在第十届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议上,第十六点。在《治安管理处罚法》施行前夕,公安部也解释说,“这里的‘强制性教育措施’目前是指劳动教养”。*公安部《公安机关执行〈中华人民共和国治安管理处罚法〉有关问题的解释》,公通字[2006]12号,第7条。可见,《治安管理处罚法》没有正面回答收容教育的问题,既没有肯定、也没有排除它的使用。

最后,从法律逻辑来说,废除了针对普通卖淫嫖娼行为的劳动教养,并不等于废除了针对普通卖淫嫖娼行为的收容教育。无论从适用情形、限制人身自由的期限还是社会评价来说,劳动教养都要比收容教育严厉。在强制措施和缓化的背景下,废除重的、保留轻的,完全合情合理,并不违反“举重明轻、举轻明重”的原理。更何况,一个社会管理领域的重大制度,也不可能不经慎重讨论乃至激烈争论,就被立法者不明不白地废止。

结论是,《治安管理处罚法》取消了针对普通卖淫嫖娼行为的劳动教养,但没有取消对卖淫嫖娼行为人员的收容教育。立法以沉默的方式认可了收容教育的继续存在。

(三)收容教育不违反《行政处罚法》和《行政强制法》

有人认为,收容教育违反了《行政处罚法》中关于“一事不再罚”的规定,违反了《行政强制法》关于行政强制措施的规定。这两个说法都涉及收容教育措施的法律性质,这里一并讨论。

首先,收容教育不属于行政处罚,不适用“一事不再罚”。虽然如后文所言,收容教育实际上具有很强的惩罚性质,但在法律上,它不被认为是行政处罚,而是“行政强制教育措施”。*《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第2条:“本办法所称收容教育,是指对卖淫、嫖娼人员集中进行法律教育和道德教育、组织参加生产劳动以及进行性病检查、治疗的行政强制教育措施。”中国对行政执法中比较常用、问题比较突出的行政行为采取分类立法,每种行为有其确定的含义。一些实质上具有惩罚性质的行为,例如责令改正违法行为、对“超生子女”征收社会抚养费,在法律上却不是行政处罚,也不适用《行政处罚法》的规定。宽泛地解释“行政处罚”,把收容教育也纳入其中,虽然可以规范收容教育的实施,但有违立法原意,也有损法律的确定性。更何况,“一事不再罚”作为普遍的行政法原则,目前还没有确立。《行政处罚法》第24条只规定“不得给予两次以上罚款的行政处罚”。该条解决的是执法过程中的重复处罚(而且限于重复罚款),却未禁止立法规定一事多罚。

与之类似,收容教育也不属于2012年《行政强制法》所调整的行政强制措施。《行政强制法》第2条关于行政强制措施的规定,有“对公民的人身自由实施暂时性限制”的说法。*《行政强制法》第2条:“本法所称行政强制,包括行政强制措施和行政强制执行。行政强制措施,是指行政机关在行政管理过程中,为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形,依法对公民的人身自由实施暂时性限制,或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为……”有人据此认为,收容教育长时间限制人身自由,因而违反该法的规定。其实,《行政强制法》第2条只是一个适用范围条款。无论是法条顺序的编排惯例,还是它所采用的叙述方式(即“本法所称××”、“是指”),都证明这一点。它关于行政强制措施的规定,只是为了明确这部法律的适用范围而下的一个定义,而不是对行政强制措施具体方式所做的限定。定义以外的不属于这部法律调整,却不能反过来说,不合定义的就违反了这部法律。再看看该法所规定的查封、扣押、冻结等几种典型的强制措施,也可以推知,收容教育作为一种长时间、最终处理性质的“行政强制教育措施”,不属于《行政强制法》所规定的行政强制措施。至于对收容教育决定的执行,从原理上讲可以适用《行政强制法》有关行政强制执行的规定。但不幸的是,《行政强制法》把这类限制人身自由行政行为的执行问题完全忽略了。

结论是:收容教育作为中国社会发展到特定阶段的一种特殊措施,既不是《行政处罚法》所定义的“行政处罚”,也不属于《行政强制法》所定义的“行政强制措施”。它因此逃逸了这两部以保障人权、规范行政为目的的法律的控制,成为社会主义法律体系上的畸形物。但既然它不受《行政处罚法》、《行政强制法》的调整,自然也谈不上与这两部法律相冲突。

综上所述,虽然《严禁卖淫嫖娼的决定》关于收容教育规定的效力有些暧昧不明,但它仍然为收容教育提供了实定法上的依据。说收容教育违反《立法法》、《治安管理处罚法》、《行政处罚法》、《行政强制法》,都是不能成立的。把废除收容教育制度的理由建立在它的合法性瑕疵上,也是过于轻巧的。从实际效果来看,关于收容教育不具有合法性的甚嚣尘上的指责,恰恰遮蔽了这一制度的实施状况,回避了有关其实质正当性的讨论。

二、 收容教育实施中的问题

收容教育有法律依据,并不等于它合乎法治和人权的准则。一项行政管理制度只有在适用条件、处理方式、实施主体、实施程序以及事后救济等方面建立有效的约束机制,也就是说,什么情况、怎么处理、谁来处理、按什么程序处理以及处理不当怎么办,都有合理明确的做法,才称得上符合法治。否则,即使有了一部法律,但如果法律的授权宽泛无边,执法者可以为所欲为,事后救济又不到位,那么,法治仍然没有实现,人权仍然没有保障。

收容教育一个经常为人诟病的地方是,行政机关凭一纸决定就可以对某个特殊人群实施长达半年到两年的人身自由限制。这种做法有违法治建设和人权保障的时代潮流。但是,以此批评收容教育违背法治和人权的准则,进而主张废除收容教育,似乎又失之简单。涉及公民人身、财产的重大决定,应当由司法机关而不是行政机关来做出,这样的抽象观念并不普遍适用。中国没有司法治理的传统,行政机关却享有西方国家所难以想象的巨大权力。在原理上,授权行政机关首先决定,同时允许当事人事后向法院起诉,比起件件诉诸法院并由法院裁决,更节省社会成本。问题的关键在于能否建立有效的制约。

所以,收容教育制度是否符合法治和人权的准则,应当放在它的实施过程中具体地分析。收容教育的实施过程包括决定和执行两个环节。决定环节又包括三个方面:应当事前设定的适用条件、需要事中遵循的实施程序和作为事后救济的司法审查。执行环节,主要是收容教育所的日常管理。下面就从这几个方面,分析收容教育制度在实施中存在的问题。

(一)收容教育的适用条件缺乏限定

收容教育的适用条件,指的是什么人、在什么情形下应当予以收容教育。1991年全国人大常委会《严禁卖淫嫖娼的决定》除了指明其适用于“卖淫嫖娼”,没有规定其他适用条件。*事后看来,这一规定也不是没有意义,它至少避免了收容教育措施的扩大化,成为一个替代劳动教养的大口袋。广东省人民政府1989年底发布的《广东省对卖淫嫖娼等七种违法人员实行收容教育的暂行规定》就表明,这样的可能性并不是没有。1993年国务院《卖淫嫖娼人员收容教育办法》除了规定年龄不满14周岁等四种特殊情形“可以不予收容教育”,*四种明文规定“可以不予收容教育”的情形是:①年龄不满14周岁的;②患有性病以外其他急性传染病的;③怀孕或者哺乳本人所生一周岁以内婴儿的;④被拐骗、强迫卖淫的。也没有规定更具体的适用条件。

事实上,如果考察收容教育制度的历史,收容教育的适用条件从一开始就没有什么限制。上个世纪80年代中期的一份文件规定:凡是经公安机关抓获教育处理后,再次卖淫或嫖娼的,一律送劳动教养;“不够劳动教养的送专门的教育场所”。*《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈关于严历打击、坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的报告〉的通知》,中办发[1987]15号。到80年代末,为适应当时的政治社会形势,公安机关更是提出:卖淫嫖娼不够劳动教养的,“发现一个收容一个”。*《公安部关于在全国开展扫除卖淫嫖娼等“六害”统一行动的方案》,[89]公发24号,1989年11月21日。这就是1991年全国人大常委会《严禁卖淫嫖娼的决定》出台的制度背景。从中,我们不难理解为何全国人大常委会的决定和国务院的行政法规对收容教育的适用条件没有具体规定。虽然立法使用了“可以(由公安机关决定收容教育)”措词,但立法者并没有打算对适用条件予以明确限制,而把这个权力交给了执行部门。

《严禁卖淫嫖娼的决定》确实有“使之改掉恶习”的措词。一些人据此认为,收容教育应当只适用于长期卖淫嫖娼、形成恶习的情形。但如果仔细、完整地阅读《严禁卖淫嫖娼的决定》第4条,这一观点显然是不能成立的。在规定对卖淫嫖娼的人员可以实行收容教育后,下一款就规定:两次卖淫嫖娼即劳教。*《严禁卖淫嫖娼的决定》第4条第3款:“因卖淫、嫖娼被公安机关处理后又卖淫、嫖娼的,实行劳动教养,并由公安机关处5000元以下罚款。”结合前述的立法背景,我们很难相信立法机关有意用卖淫嫖娼次数来限制收容教育的适用。实际上,在汉语语言中,“恶习”不一定是一个人长期反复的行为,也可以指一种社会陋习。所以,在收容教育法律适用这一语境下,卖淫嫖娼本身就是“恶习”,不必问行为的次数。

查阅公安部门的文件,公安部有关收容教育的规定聊聊可数。*公安部2011年1月18日关于部门规章和规范性文件清理结果的公告,中央人民政府网站http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1913192.htm。其中两份文件对境外人员、未成年人的收容教育做了限制;*《公安部关于对外国人、华侨、港澳台人员卖淫嫖娼实行收容教育问题批复》,公复字[1992]7号(对外国人一般可不实行收容教育,对其他境外人员实行收容教育应从严掌握);《公安部关于对未成年卖淫嫖娼人员能否收容教育问题批复》,公复字[2010]7号(对未成年人决定收容教育从严控制)。另两份文件则通过重新定义卖淫嫖娼,把收容教育的适用条件扩大到异性(甚至同性)之间口淫、手淫、鸡奸等行为。*《公安部关于对以营利为目的的手淫、口淫等行为定性处理问题批复》,公复字〔1995〕5号(不特定的男女之间以金钱、财物为媒介发生不正当性关系的行为,包括手淫、口淫、性交行为);《公安部对同性之间以钱财为媒介的性行为定性处理问题批复》,公复字〔2001〕4号(不特定的异性之间或者同性之间以金钱、财物为媒介发生不正当性关系的行为,包括口淫、手淫、鸡奸等行为)。可见,公安部对收容教育的适用条件仍然缺乏具体规定。在地方上,一些公安机关对卖淫嫖娼的适用条件进行细化处理。浙江金华市公安局自2004年起规定,只有符合特定情形的才报送收容教育,如卖淫嫖娼两人次以上的,卖淫嫖娼且患有性病的,明知对方为未成年人而向其卖淫嫖娼的。*参见楼启军:“金华市对卖淫嫖娼实行分类处理 杜绝民警执法中随意裁量和裁量不公”,载《光明日报》2004年2月13日。辽宁省公安厅2006年发文要求“从严控制”收容教育。文件规定了14种不予收容教育的情形,其中包括:初次违反治安管理的;年龄不满18周岁或者超过60周岁的;夫妻离异或夫妻一方死亡、服刑,本人负有监护未成年子女义务的。*辽宁省公安厅《辽宁省公安机关办理收容教育案件规定》,辽公治[2006]266号。相关报道参见,霍仕明、张国强:“辽宁省公安厅为办理收容教育案件定规矩”,载《法制日报》2006年11月15日;高凡:“重感化轻处罚 辽宁14类卖淫嫖娼者不予收容教育”,中新网http://www.chinanews.com/gn/news/2006/11-14/820454.shtml。这一规定当时得到多家媒体的报道,但没有看到其他省份有同样的规定。

在实践中,有个别法院从保护当事人权利的角度出发,对相关规定进行严格解释。例如,广州中院在一个案件中抓住《严禁卖淫嫖娼的决定》中“使之改掉恶习”的措词,以没有证据证明当事人“存在多次嫖娼的恶习”为由,撤销公安机关的收容教育决定。*奚婉婷、钟言:“男子嫖娼不服收容教育状告公安机关 二审胜诉”,中新网http://www.chinanews.com/fz/2013/9/4/5246696.shtml。但事实上,这类判决是比较少见的,更常见的是法院对收容教育决定听之任之。广州中院的判决不代表司法的常态,更不代表法律的规定。

适用条件的宽泛导致了不同时期、不同地方执法标准的不统一,初一、十五不一样,北京、上海不一样。运动式执法,紧一阵松一阵,这是中国行政执法的常见现象,更是打击卖淫嫖娼的常态。一旦实施严打专项行动,自然要加大对卖淫嫖娼者收容教育的力度,甚至搞“一刀切”;而在平时,对卖淫嫖娼就不一定适用收容教育。即使同一时期,不同地方掌握的标准宽严不一,也毫不意外。在扑朔迷离的“少女卖淫案”中,昆明警方对16岁的陈艳(化名)使用收容教育,虽然一些地方早已停止对未成年人使用收容教育。*参见吴虹飞:“昆明少女疑似卖淫案的罗生门叙事”,《南方人物周刊》2009年27期(2009年7月13日);柴会群:“警方首度详解昆明‘小学生卖淫案’”,《南方周末》2009年7月23日;“‘小学生卖淫’案开审 被收容教育女生提起行政诉讼”,凤凰网http://news.ifeng.com/society/1/200911/1110_343_1429074.shtml,最后访问日期:2009年11月10日;吴虹飞:“少女陈艳的回家之路”,腾讯博客http://blog.qq.com/qzone/622009007/1263923577.htm,最后访问日期:2010年1月20日。在演员黄海波因嫖娼被顶格拘留继以收容教育之后,人们联想到上海高院法官集体嫖娼却只处10日行政拘留了事。*参见陈静:“上海公布法官夜总会娱乐处理结果3法官被双开”,中新网http://www.chinanews.com/gn/2013/8/6/5130775.shtml;梁超:“三法官嫖娼被提请开除公职”,载《京华时报》2013年8月7日。造成这种差异的原因主要还在于两地宽严不一:北京最近一轮“强力扫黄”,对卖淫嫖娼人员一律收容教育六个月;而上海对于初次查获的,一般不予收容教育。*社会工作者赵思乐通过政府信息公开申请所获多个省份公安厅的答复,也印证了这个判断。参见“90后女生申请行政复议追问收容教育现状”,网易女人http://lady.163.com/14/613/21/9UL9PN9B002626I3.html,最后访问日期:2014年6月13日。

收容教育的适用条件没有确定而统一的标准,给了执法机关近乎恣意的自由裁量。这导致了严重的选择性执法,并滋生了大量腐败。本来,当卖淫嫖娼“流莺遍地”的时候,查谁不查谁就取决于执法者的选择。一旦现场抓到以后,“罚”谁不“罚”谁也有讲究。在许多地方,能够交足5000元罚款的人就不用收容教育。难怪收容教育所里的学员大多数是经济条件较差的农村妇女和底层的嫖客,他们中很多人是因为交不起罚款而被收容教育的。*参见余凌云主编:《违法行为矫治措施》,中国人民公安大学出版社2005年版,页138-140。个别执法人员借助当事人不想被收容的心理,索要高额贿赂。有的性工作者付给警察和中间人的钱,远远超过罚款。*参见李光:“收容的价码”,《凤凰周刊》2014年13期(2014年5月12日);吴珊,见前注〔4〕。一个字面严苛、执行宽松的制度,必然带来恣意和腐败!

(二)收容教育的实施程序缺乏保障

实体规定不完善,良好的程序可以稍微弥补。遗憾的是,《卖淫嫖娼人员收容教育办法》关于收容教育的程序也极其简陋。除了要求公安机关填写收容教育决定书,并通知当事人家属、所在单位之外,别无要求。*《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第8条:“对卖淫、嫖娼人员实行收容教育,由县级公安机关决定。决定实行收容教育的,有关县级公安机关应当填写收容教育决定书。收容教育决定书副本应当交给被收容教育人员本人,并自决定之日起15日内通知其家属、所在单位和户口所在地的公安派出所。”公安部2012年修订的《公安机关办理行政案件程序规定》也没有更多要求。实践中,收容教育决定的作出只是依靠公安机关内部的审批程序(经办人员——公安局法制科——主管局长),其监督也是依靠内部程序。《行政处罚法》、《行政强制法》等法律所确立的体现文明进步的程序准则,都不适用于收容教育。

收容教育的实施有违正当程序,主要体现在三个方面:

第一,当事人没有听证权利。依据《行政处罚法》、《治安管理处罚法》和公安部的规定,对个人处以2000元以上罚款,当事人有权要求公安机关举行听证,但对于拘留决定,当事人无权要求听证;*《行政处罚法》第41条第1款规定了听证程序,第2款接着规定:“当事人对限制人身自由的行政处罚有异议的,依照治安管理处罚条例有关规定执行。”实际上,无论该法制定当时的《治安管理处罚条例》,还是后来的《治安管理处罚法》,都没有规定对拘留决定的听证程序。对于收容教育决定,法律也没有规定听证。实践中,公安机关为了规避听证的要求、防止当事人逃跑,在实施罚款、拘留处罚时往往并不告诉当事人其将会面临的收容教育,而是在拘留期限将满时才作出收容决定。当事人在查获时并不清楚后果,基本上没有机会对收容教育提出申辩,更别说请家属、朋友或者律师参与听证。在黄海波事件中,黄海波的律师和他所在的剧组都只是在黄海波拘留期满,发现其未被释放,才知道黄海波又被收容了。*参见王蔷、安然:“黄海波被收容教育 警方:昨天做出收容教育决定”,载《北京晚报》2014年5月31日;张雷、王巍、张婷婷:“拘留期满黄海波被收容教育”,载《法制晚报》2014年5月31日。有人反映,办案民警录口供时诱导当事人尽快承认违法事实,称后果就是“呆两天、罚点钱就完事了”。结果,当事人在笔录上签字后第二天,就被宣布收容教育两年。*“为什么还在执行收容教育”,天涯论坛http://bbs.tianya.cn/post-law-183436-1.shtml,最后访问日期:2009年10月25日。这件事无从查证,但在缺少正当程序保障的情形下,至少是可能发生的。

第二,相关人员不能得到及时通知。依据《治安管理处罚法》等法律,公安机关决定给予行政拘留处罚的,应当“及时”通知被处罚人的家属;收容教育决定作出后,通知家属和当事人所在单位只需“自决定之日起15日内”就行。事实上,由于收容教育决定往往是在拘留期限将满时才告诉当事人,当事人家属得到通知就更晚了。有些当事人“失联”后,家属找遍大街小巷和各大医院,甚至刊登寻人启示,最后才发现人在收容教育所里。通知家属和当事人所在单位是个极其微妙的事情,需要考虑各方的利益,但法律至少应当保证当事人的家属或者当事人自己选定的朋友在第一时间得到通知。

第三,收容决定没有“暂缓执行”。依据《治安管理处罚法》等规定,行政拘留可以申请暂缓执行;收容教育决定作出后,当事人却不能申请暂缓执行。理论上,当事人在诉讼阶段可以向法院申请,要求中止收容教育决定的执行。但等法院裁定中止,当事人至少也已关上一月半月了。

事先没有听证,事中没有通知,事后没有“暂缓”,收容教育的实施缺乏最基本的程序保障,根本谈不上公开、公平、公正。在这一点上,黄海波的遭遇只是众多被收容者之中最普通不过的一个。

(三)收容教育的事后救济缺乏力度

行政复议和诉讼不但为当事人提供了事后救济的渠道,理论上还能够对行政机关行使职权起到监督作用,因而成为收容教育实施过程中的重要环节。得益于1990年起实施的《行政诉讼法》,收容教育制度从正式确立起,就被纳入了行政诉讼的受案范围。《卖淫嫖娼人员收容教育办法》明确规定,当事人经过行政复议以后,对复议结果不服的可以提起诉讼。*1993的《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第20条规定:“被收容教育人员对收容教育决定不服的,可以依照:《行政复议条例》的规定向上一级公安机关申请复议;对上一级公安机关的复议决定不服的,可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。”该条于2011年被修改为:“被收容教育人员对收容教育决定不服的,可以依法申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。”主要的变化在于,当事人除了选择向上一级公安机关申请复议,还可以选择向本级人民政府申请复议。但是,对收容教育决定不服的,还存在起诉难和胜诉难的双重难题。

收容教育领域起诉难,主要难在当事人不懂告、不便告、不愿告。由于收容教育决定作出前没有听证、作出后立即执行,当事人不大有机会准备诉讼。虽然在法律上,被限制人身自由的当事人可以提起诉讼,或者委托他的家属提起诉讼,*《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(法释[2000]8号)第11条规定,“公民因被限制人身自由而不能提起诉讼的,其近亲属可以依其口头或者书面委托以该公民的名义提起诉讼。”但被关在里边的人打官司总归是不方便。一个网上的帖子以自身经历谈到收容教育的诉讼障碍:前来探视的家属往往不知道当事人手中应该有公安机关的收容教育决定书,也不知道当事人有起诉的权利和关于起诉期限的规定。一些外来打工人员的家属匆匆忙忙赶来探视个30分钟,然后黯然离去,从未想到应有的权利;还有的情况下,等家属辗转拿到收容教育决定书后,当事人已经失去起诉的权利。*“为什么还在执行收容教育”,天涯论坛http://bbs.tianya.cn/post-law-183436-1.shtml,最后访问日期:2009年10月25日。法律关于行政复议前置的规定,也增加了司法救济的繁琐程度。而在更多案件中,当事人顾忌诉讼的社会影响而不愿起诉。这基本上不是诉讼制度能够解决的问题(尽管法院可以更注意保护当事人的隐私),但它和前面的因素加在一起,导致的结果就是收容教育决定极少被起诉。《行政诉讼法》颁行后十年,整个广东省只有两起针对收容教育的复议案件,没有一起行政诉讼案件。*参见余凌云,见前注〔44〕,页122、142。当事人不打官司,对收容教育的司法救济自然就谈不上。

收容教育不但起诉难,胜诉更难。在我检索中国裁判文书网、北大法宝和媒体报道所得到的几十个诉讼案件中,当事人胜诉有8起。光从比例上看,似乎不算低,但考虑到此类案件的敏感性(自认非常有理的才打官司)和媒体报道的倾向性(原告胜诉的才予披露),胜诉率不太能够说明问题。比较能够说明问题的是原告胜诉的理由。一般来说,除非当事人拿出有力证据证明其不属于收容对象,*“女子“卖淫”被收容教育二年 法院起诉告赢警方”,华商网http://news.hsw.cn/system/2011/8/30/051087780.shtml(当事人以春节前后往返家乡的实名火车票为据,证明自己没有卖淫);陈世菊诉莆田市公安局涵江分局收容教育案,福建省莆田市涵江区人民法院行政判决书,(2002)涵行初字第29号(当事人以住院患者的“家属”签名等为据,证明确实属于同居关系);邱莉诉永修县公安局收容教育案,江西省九江市中级人民法院行政判决书,(1993)行终字第19号(有案发前的住院治疗记录和案发后的司法鉴定为据,证明当事人患有精神分裂症)。或者行政机关有滥用职权等极端情节,*王红梅诉陕西省渭南市公安局临渭分局收容教育及行政赔偿案,四川省南充市中级人民法院行政判决书,(1999)南中法行终字第145号(事后查处,以“监视居住”为名先行关押,期间把已经怀孕的当事人强行“清宫”);薛民胜诉郾城县公安局治安处罚和收容教育案,中国网http://www.china.com.cn/law/zhuanti/gpzn/2007/6/26/content_8443369.htm(根据事后举报作出认定和处理,在法院判决撤销罚款决定后,公安机关重作时增加了收容教育措施)。当事人是很难胜诉的。至于当事人辩称自己是初犯、尚有年仅两岁半的孩子需要抚养,都不一定能够获得法院的支持;*易某诉深圳市公安局罗湖分局收容教育案,载深圳市罗湖区人民法院编《行政审判精选案例评析》,海天出版社2003年。被告辩称,考虑到易某的卖淫时间不长、毒害不深的情节,对其作出收容教育一年的决定,体现教育与处罚相结合的原则,是非常适合的。一位年近七十的老人因嫖娼被拘留15日后,又被收容教育两年,法院也予以认可。*“七旬老汉状告公安局”,西部经济报道http://www.xbjjbd.com/showNews.asp?D_ID=11097。二审迟迟未结。当事人以公安机关在同一事件中对卖淫方仅处以罚款和拘留、对自己还要收容两年,处理决定显失公正为由进行抗辩,也不能得到法院的认同。*彭树球诉厦门市公安局湖里分局收容教育案,厦门市中级人民法院行政判决书,(2007)厦门行终字第47号。行政机关是否遵循听证、告知等正当程序,法院也在所不问。*被法院认为“违反法定程序”的,基本上是因为行政程序严重违法(如行政机关没有制作和送达收容教育决定),而且认定卖淫嫖娼的主要证据不足。参见肖铁锋诉攸县公安局收容教育、治安处罚决定案(不制作收容教育决定书,不告知复议和诉讼权利);曾杰诉邵阳市公安局双清区分局收容教育决定案,《人民法院案例选》第35辑,人民法院出版社2001年(收容教育决定没有具体收教时间,也未书面送达当事人);邱莉诉永修县公安局收容教育案,江西省九江市中级人民法院行政判决书,(1993)行终字第19号(收容教育决定书没有写明收容教育的期限,没有送达给当事人,也没有把当事人送往指定的收容教育场所)。这些案例说明,不但法律对公安机关收容教育的授权是相当宽泛的,法院对公安机关裁量权力的行使也是相当宽容的。黄海波决定不复议、不起诉,也许是明智的,因为在现有的制度下,他几乎没有胜诉的可能。

(四)收容教育的日常管理文明缺失

从历史渊源上看,收容教育所可以追溯至1950年代中国政府在禁娼运动中建立的妇女劳动教养所,而它更早的影子则是解放前上海济良所一类专门收留卖淫女子的场所。*参见(法)安克强:《上海妓女:19-20世纪中国的卖淫与性》,袁燮铭、夏俊霞译,上海古籍出版社2004年版,页372-383。不同于上海济良所等民间组织的收容,当代的收容教育是一种“行政强制教育措施”,强制性更加明显。对于收容教育的具体办法,《严禁卖淫嫖娼的决定》只是简单地规定,“强制集中进行法律、道德教育和生产劳动”。目前,其主要依据是国务院的《卖淫嫖娼人员收容教育办法》以及公安部的《收容教育所管理办法》。

从《严禁卖淫嫖娼的决定》包含的“由公安机关会同有关部门”的规定来看,立法当时曾经设想由民政部门来负责收容教育所的管理。*全国人大法工委起草的《严禁卖淫嫖娼的决定》草案曾规定,对卖淫人员可以“由公安机关会同民政等有关部门”强制集中进行法律、道德教育和生产劳动,学习生产技术,使他们改掉恶习。参见顾昂然,见前注〔13〕。然而,根据国务院《卖淫嫖娼人员收容教育办法》的规定,收容教育工作统一由公安部主管,没有民政部门什么事了。很难说由民政部门来管理收容教育所就会好到哪里——想想民政部门曾经管理的收容遣送站——但公安部门又管决定又管执行,无疑加强了权力的集中。在许多地方,收容教育所与拘留所、戒毒所“三所合一”;有的再加看守所,“四所合一”。

按照规定,收容教育所应当坚持教育、感化、挽救的方针,实行依法、严格、科学、文明管理,通过教育、心理矫治和性病治疗,使被收容教育人员成为身心健康的守法公民。官方机构和媒体也用“失足妇女”、“学员”等更有温情的字眼来称呼被收容人员。在执行过程中,一些收容教育所积极探索新的教育培训方法,*“收容教育所 教育挽救工作社会化”,载《人民公安报》2013年第6月13日。许多管理人员表现出了巨大的责任和爱心,*参见陈振国、李聪格:“真心感化失足妇女:济南收容教育所里浓郁师生情”,中国山东网http://news.sdchina.com/show/1912104.html,最后访问日期:2011年5月12日;朱和风:“宁波市公安局收容教育所:高墙内的心灵重塑”,中国宁波网http://news.cnnb.com.cn/system/2011/3/2/006859356_02.shtml,最后访问日期:2014年10月10日。管理部门也试图展示其文明开放的形象。*参见黄庆畅:“全国一千三百多个拘留所收教所七月起向社会开放 被监管人员家属可参观监督”,载《人民日报》2010年5月17日。另见“公安部:参观拘留所收容所者不得携带手机等”,中新网http://www.chinanews.com/gn/news/2010/5/17/2285149.shtml。然而,收容教育所的管理仍然存在不少问题。

第一,收容教育所的管理总体上刻板而粗暴。收容教育所是一个封闭场所,实行军事化管理,从起床、吃饭、劳动、锻炼到睡觉,时间都是固定的。根据一名性工作者的叙述,自己进入收容教育所后,第一个月是军事化训练,其中一项是“坐板”、背诵教规(《收容教育所行为规范》)。被收容者的行动受到种种限制,甚至大小便也要定时。虽然允许她们通过电话、通信和会面等形式与外界沟通,但交流的次数和内容都有限制。*亚洲促进会,见前注〔1〕;吴珊,见前注〔4〕。有人反映,收容所的管理方式野蛮粗暴,辱骂、体罚学员也不鲜见。*“收容教育所惊人内幕”,天涯论坛http://bbs.tianya.cn/post-free-1658542-1.shtml,最后访问日期:2009年8月18日。甚至,有管教人员因为部分学员“不听话”,唆使其他学员群殴这些学员,直至1死、14伤。*“深圳收容所中队长授意学员行凶 群殴致一死14伤”,载《南方都市报》2005年11月13日,转自东方网http://news.eastday.com/eastday/node81741/node81762/node99480/userobject1ai1638044.html;“深圳收容所原队长授意殴打学员致死 共15人领刑”,载《南方都市报》2006年2月20日,转自中新网http://www.chinanews.com/news/2006/2006/2-21/8/692954.shtml。这自然是极端事例,但它能够发生,也多少说明收容所里生态之恶劣。

第二,收容教育所提供的技能培训相当有限。虽然一些地方也组织技能培训,但在大部分地方,收容教育人员大部分时间从事的是简单枯燥的劳动,从绣花、包装、锉铁锈到“筛沙子”,不一而足。一位被收容人员说,她每天的工作就是“把四四方方的纸折叠整齐,然后装进四四方方的口袋里面”,大概要工作七个小时,“有时活儿要得急就得加班”。*亚洲促进会,见前注〔1〕;吴珊,见前注〔4〕。这种样子的劳动自然不能增长技能,也不能帮助她们出去后寻找新的工作。

第三,收容教育原则上是“费用自负”。被收容教育人员需要自担生活费用和性病检查治疗的费用;只有本人确实无力负担的,才由财政负担。*《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第10条:“收容教育所对入所的被收容教育人员,应当进行性病检查和治疗。检查和治疗性病的费用一般由本人或者家属负担。”第14条:“被收容教育人员在收容教育期间的生活费用一般由本人或者家属负担。”为了保证当事人交纳费用,卫生部和公安部的文件甚至允许“从卖淫嫖娼人员被扣押的财物中预留或先行扣除必要的性病检查治疗费用”。*《卫生部、公安部关于对卖淫嫖娼人员强制进行性病检查治疗有关问题的通知》,1991年12月16日。有受访者称,初进收容教育所时要一次性交纳1900元,所有的生活必需品都要另外出钱购买,收容教育所里卖的东西往往比外面贵好几倍。在收容教育所关押的半年间,通常要花费5000元到1万元不等。*亚洲促进会,见前注〔1〕;吴珊,见前注〔4〕。

最后,收容教育所的管理过程也滋生着腐败。网上一篇《收容教育所惊人内幕》,提供了收容教育所管理中一些生动的细节,特别是其中高昂的收费。*天涯论坛http://bbs.tianya.cn/post-free-1658542-1.shtml,最后访问日期:2009年8月18日;腾讯新闻论坛http://bbs.news.qq.com/t-1079120-1.htm,最后访问日期:2012年5月20日。另一篇风行网络的文章《捞一个“嫖客”的经历》,讲述了作者如何把人转到外地收教所,然后使之“脱困”的故事。*转载自搜狐博客http://wyq550730.blog.sohu.com/108654299.html,最后访问日期:2009年1月16日。这些网文所述的情况无法确证,但平面媒体曝光的丑闻似乎为它们的真实性提供了一个印证。天津收容教育所收取家属探视费,每次200元;*参见法晚暗访组:“进收容教育所探视先交钱”,载《法制晚报》2013年12月20日。深圳市收容教育所聘用的医生向一名失足女索要万元,声称帮她脱离收容教育。*参见李亚坤:“送钱即可免遭收容教育?收教所医生敲诈‘失足女’”,载《南方都市报》2013年1月4日。

宽敞明亮的建筑设施和勤恳工作的管理人员,没有改变收容教育所呈现给人们的阴暗形象。依法、文明管理的要求,也没能避免收容教育所的刻板、粗暴和腐败。以人权的标准来衡量,收容教育的日常管理还有很大的距离。

综上,收容教育的问题不在于其法律依据缺乏,而在于其约束机制不足。由于其适用条件不够具体,实施程序没有制约,事后救济没有保障,收容教育制度的实施严重违背法治的原则。一些收容教育所刻板粗暴的管理方式,以及管理中滋生的腐败,也说明收容教育制度在人权保障上的严重不足。在中国行政法体系日益完善的进程中,收容教育领域却沦为了法治和人权的一个幽暗角落。在社会主义法律体系宣告建成的今天,它向世人昭示着“有法律而无法治”的乖谬现象。

当然,如果仅仅是这些实施中的问题,还不足以完全否定收容教育制度的正当性,因为我们还可以想办法“完善”收容教育制度。正是基于这样的逻辑,一些讨论收容教育制度的论文注意到了它存在的种种问题,却主张“改革创新”而不是废除收容教育。*例如,余凌云,见前注〔44〕;詹伟、李楠:“新时期我国收容教育制度改革创新研究”,《中国人民公安大学学报》2005年第3期;黎昀:“从收容教育到矫治:论中国收容教育制度存在的问题及改革措施”,中国政法大学硕士学位论文,2008年。要论证废除,我们面临的更大、更核心的问题是,收容教育制度是否实现了它预期的功能?抑或,日益背离了它的预期目标?

三、 收容教育整体上丧失了正当性

收容教育实施中的种种问题,尽管不足以否定这项制度的正当性,却拷问着它的正当性。收容教育作为限制人身自由的行政管制措施,如果要为自己存在的正当性辩护,必须证明它符合公法上的比例原则。也就是说,它服务于正当目的,能够促进该目的的实现,而且它作为手段是必要的,与所追求的目的是相称的。*关于比例原则的讨论,参见黄学贤:“行政法中的比例原则研究”,《法律科学》2001年第1期;李燕:“论比例原则”,《行政法学研究》2001年第2期;余凌云:“论行政法上的比例原则”,《法学家》2002年第2期;姜昕:“比例原则研究:一个宪政的视角”,法律出版社2008年;蒋红珍:“论比例原则:政府规制工具选择的司法评价”,法律出版社2010年。

归纳中央文件和相关立法,对卖淫嫖娼人员实行收容教育的目的有下面四个方面:第一,取缔社会丑恶现象,纯洁社会道德风尚;*《公安部关于坚决制止卖淫活动的通知》,1981年6月10日(卖淫活动的增多,“败坏了社会道德风尚,腐蚀了人们的思想”);《国务院关于坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的通知》,国发[1986]85号,1986年9月1日(有损社会主义精神文明建设,严重影响人民群众的身心健康);顾昂然,见前注〔13〕(卖淫嫖娼活动“严重败坏社会风气”)。第二,教育、挽救卖淫嫖娼人员,使之改过自新、“改业从良”;*《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈关于严历打击、坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的报告〉的通知》,中办发[1987]15号(收容教育所的建立“有效地教育改造了部分恶习不深的卖淫妇女和嫖客”);《公安部关于认真贯彻执行全国人大常委会〈关于严禁卖淫嫖娼的决定〉的通知》,1991年11月23日(对卖淫嫖娼人员进行收容教育,目的是通过组织他们边学习、边劳动、边治疗性病,使之认识卖淫嫖娼的危害,改掉恶习,重新做人)。此外,国务院《卖淫嫖娼人员收容教育办法》一方面宣布了“教育、挽救卖淫、嫖娼人员”的立法目的,另一方面提出收容教育工作实行“教育、感化、挽救”的方针。第三,更有效地禁止卖淫嫖娼,进而实现“天下无娼”;*《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈关于严历打击、坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的报告〉的通知》,中办发[1987]15号;《公安部印发〈进一步打击取缔卖淫嫖娼活动和做好收容教育工作座谈会纪要〉”,[88]公治字47号,1988年6月2日(“建立卖淫嫖娼人员收容教育所是查禁取缔卖淫嫖娼活动的一项有效措施”);顾昂然,见前注〔13〕(设立收容教育等措施是“为了更有效地禁止卖淫嫖娼”)。第四,强制进行性病检查和性病治疗,制止性病蔓延。*《国务院关于坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的通知》,国发[1986]85号;《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈关于严历打击、坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的报告〉的通知》,中办发[1987]15号;国务院《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第1条(“为了教育、挽救卖淫、嫖娼人员,制止性病蔓延”)。在上述目的中,纯洁社会道德风尚属于意识形态的需要,教育、挽救卖淫嫖娼人员是直接和首要目的,打击、取缔卖淫嫖娼是最终目的,制止性病蔓延则是附带的目的。相应地,我们的讨论主要也围绕这几项目的进行。我们要问的就是:这些目的是否得到实现了呢?甚至,这些目的本身是否完全适当,实现这些目的的手段是否真的必要呢?

需要说明的是,今天讨论收容教育的废除,不是讨论卖淫嫖娼的合法化。卖淫嫖娼合法化的问题更复杂,也需要更审慎地论证。我们讨论的是,在立法禁止卖淫嫖娼并且对卖淫嫖娼规定了罚款、拘留乃至刑事处罚的情况下,是否还有必要维持收容教育这种强制教育措施。

(一)收容教育“教育”的是谁?

人们对卖淫嫖娼现象的认识,在很大程度上决定了法律对卖淫嫖娼行为的态度。马克思主义的创始人曾经以悲悯的眼光,把卖淫看作“资产阶级对无产阶级最明显的直接肉体剥削”,把卖淫妇女称为“现存社会制度的牺牲品”。*恩格斯:“‘真正的社会主义者’”,《马克思恩格斯全集》第3卷,页664(卖淫是资产阶级对无产阶级的最明显的直接肉体剥削);恩格斯:“致倍倍尔的信”,《马克思恩格斯全集》第38卷,页550-551(我们首先要考虑的是作为现存社会制度牺牲品的妓女本身的利益,并尽可能地使她们不致遭受贫困)。当代中国打击卖淫嫖娼、实施收容教育,则建立在一个基本的事实判断上:“现在的卖淫妇女绝大多数是贪图物质享受,好逸恶劳,追求腐朽的寄生生活。”*《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈关于严历打击、坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的报告〉的通知》,中办发[1987]15号(公安部等部门给中共中央、国务院的报告)。据此,卖淫嫖娼是一种社会丑恶现象,应当予以打击,卖淫嫖娼人员应当予以收容。如果我们不想让简单的意识形态左右我们的判断,这里头有一个基本事实首先需要澄清:卖淫嫖娼的是些什么样的人?被收容教育的又是些什么样的人?

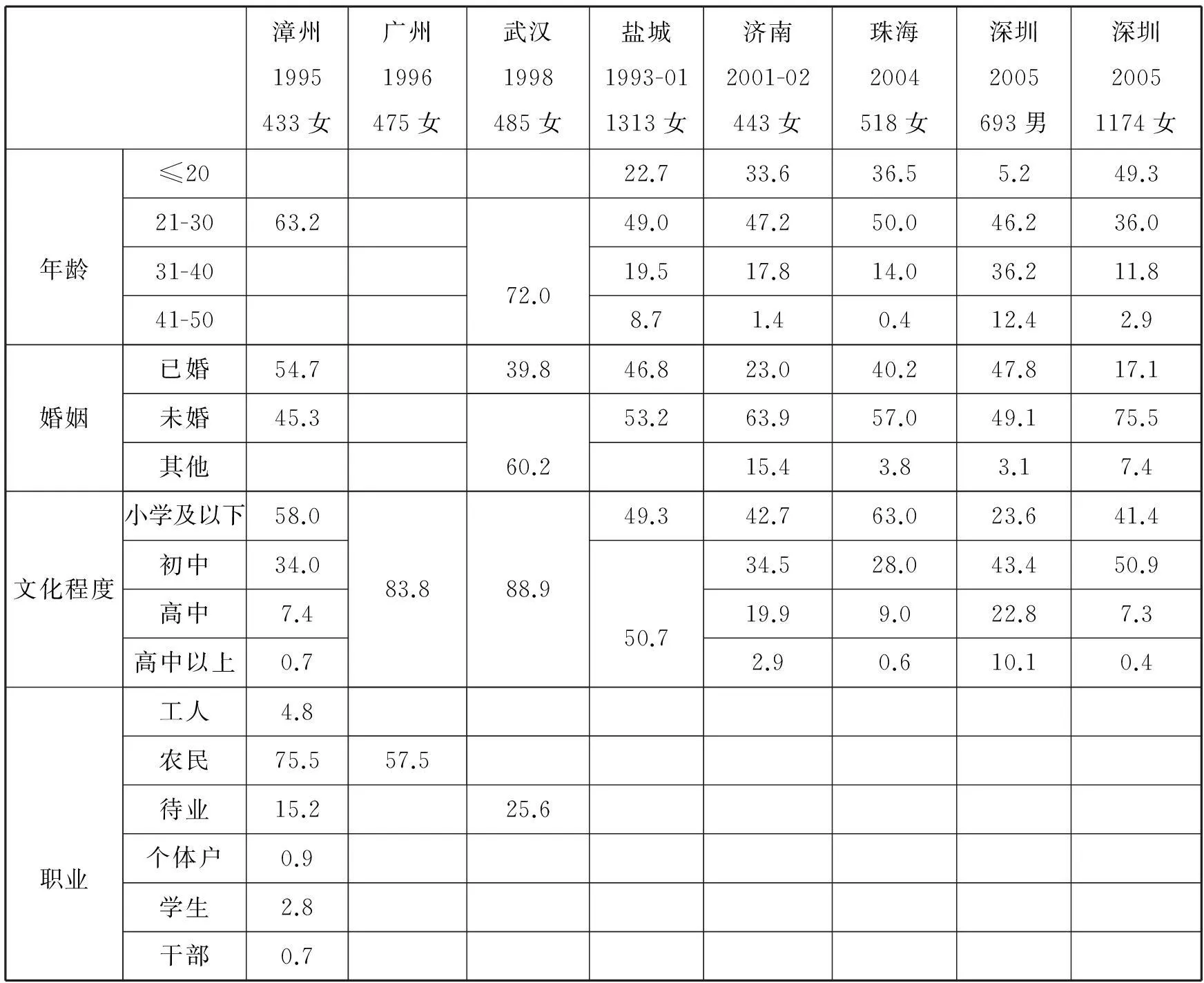

对于卖淫嫖娼人员的情况,社会学者有些研究,后面还会提到。对于被收容教育人员的具体情况,公安部门没有披露,社会学者也缺乏调查,以至于它成为讨论中的一个盲区。*一些社会学者对卖淫妇女(包括被收容卖淫妇女)的调查,有助于说明情况。例如,邱仁宗主编:《她们在黑暗中:中国大陆若干城市艾滋病与卖淫初步调查》,中国社会科学出版社2001年。但由于这些调查样本数偏小,本文在统计时没有采用。幸运的是,我从医学文献中发现了一些有用的信息。按照规定,卖淫嫖娼人员被查获后以及送交收容教育所后,卫生部门应当对他们进行性病检查。卫生部门在检查时,会附带调查被检查人员的人口学信息。从医学杂志公开发表的上百份性病检查报告中,我找出了检查对象明确为被收容教育人员、人口学信息比较完整的7份报告。这些报告虽然不具有统计抽样的科学性,但可以帮助我们大体了解被收容教育人员的身份情况。

表一 被收容妇女的基本特征*相关数据分别来自叶亚同、杨小梅:“433名特殊人群性病调查报告”,《中国性病艾滋病防治》1999年第1期;王志瑾等:“广州市卖淫人员性病及乙型肝炎感染情况的流行病学调查”,《中国性病艾滋病防治》1998年第3期;陈仲丹等:“武汉地区卖淫妇女HIV、HBV、HCV及STD感染情况的流行病学调查”,《中国性病艾滋病防治》1999年第6期;祁和珍:“1313名卖淫女性传播疾病监测结果分析”,《疾病监测》2003年第2期;杜文莉等:“443例性罪错妇女STD感染情况的调查分析”,《中国麻风皮肤病杂志》2003年第6期;任艳等:“518名卖淫妇女STD感染状况调查分析”,《中国艾滋病性病》2005年第6期;罗斌等:“1867例收教所收容人员性病感染情况调查分析”,《岭南皮肤性病科杂志》2006年第2期。婚姻状况栏中的“其他”包括离异、丧偶和分居,但有的报道没有统计“其他”一项。

1.被收容人员的性别比例

由于卖淫嫖娼取证方式的特殊性,一般要求当场抓获。被抓获的人员中,男女比例大体相当,通常女略多于男。例如,昆明市1999年“扫黄”行动中,抓获的2000人中,男960人,女1010人。*参见于建华、程何荷:“1999年昆明市卖淫嫖娼人员艾滋病病毒感染情况调查”,《中华流行病学杂志》2001年第2期。但被收容教育的,总体上女方明显居多。沈阳市收容教育所2003年收容了约1400人,男女比1:2.5。*参见赵彤:“收容教育所今天搬迁”,载《沈阳今报》2003年10月30日。深圳市某收容教育所2005年收容1867人,男女比1:1.7。*参见罗斌等,见前注〔85〕。还有一些收容教育所,学员全是“失足妇女”,没有“失足男子”。可见,收容教育的对象明显存在“重女轻男”的倾向。事实上,一些地方公安机关甚至“收女不收男”,对嫖娼只拘留、罚款,不收容。

2.被收容人员的年龄和婚姻状况

根据对盐城(1993-01)、济南(2001-02)、珠海(2004)、 深圳(2005)四地收容教育所3448名女性的统计,20岁以下的占36%,20-30岁的占44%,30-40岁的占16%,40岁以上的仍有5%;在这些人中,35%是已婚。在个别地方(如南平2000-04),收容教育所里的已婚妇女可能高达68%。虽然卖淫是公认的“青春饭”,但这个行当也有显著比例的“大龄已婚妇女”。极端情况下,甚至有年高67岁的老妪。*参见秦振林、许树强:“你不知道的妇女收容教育所”,载《齐鲁周刊》2011年5月21日。相比之下,嫖娼人员普遍年龄更高,已婚人员更多。以深圳收教所2005年情况为例,20-30岁的占46%,30-40岁的占36%,40-50岁的占12%;已婚占48%。

3.被收容人员的受教育程度和职业

统计中一个令人不安的事实是,卖淫人员文化程度明显偏低。对漳州(1995)、盐城(1993-01)、济南(2001-02)、 珠海(2004)、深圳(2005)五地收容教育所3881名女性的统计表明,小学及以下文化程度的占49%。而对漳州(1995)、广州(1996)、武汉(1998)、济南(2001-02)、珠海(2004)、深圳(2005)六地收容教育所3528名女性的统计表明,初中及以下文化程度的占88%。除了个别地区,高中以上的只占0.5%左右。这一数据与公安机关抓获后“送检”卖淫妇女的情况相比,没有显著差异(两者区别在于,送检的卖淫妇女不一定都被收容)。*杭州(1998)、江苏太仓(2005)、上海金山(2008-11)三地“送检”卖淫妇女中,初中及以下文化程度的占93%。参见刘克敏等:“583名卖淫妇女性病感染情况”,《浙江预防医学》2000年第3期;王燕:“442名卖淫妇女性病检查结果”,《江苏卫生保健》2009年第1期;王红枫:“2008-2011 年上海市金山区卖淫人员性传播疾病疫情分析”,《中国皮肤性病学杂志》2012年第12期。但相比之下,被收容的嫖娼人员文化程度要高一些。以深圳收教所2005年情况为例,相应的比例分别为:小学及以下24%,初中及以下67%,高中以上10%。

上个世纪80年代的报道就注意到,被收容卖淫妇女的文化素质偏低。广州市妇女教养所最早收容(1985-87)的1060名妓女中,文盲占4%,小学文化27%,初中文化多达53%,高中文化15%,中专以上的只有1%。*参见钮海津:“广州卖淫扫黄纪实”,《文学天地》第17期(1989年),转引自武舟《中国妓女文化史》,东方出版社2006年版,页411、443。与之对比,初中及以下文化程度的比例增加了 4%,在统计上没有明显变化;但小学及以下文化程度的比例从31%增加到49%,增长非常显著。这可能说明了卖淫产业的分化,大量没有多少文化的妇女随着民工潮进了城;但似乎也暗示,处于低端的卖淫妇女更有可能被公安机关查获和收容。

被收容卖淫妇女的职业由于统计口径不一或者数据欠缺,难以精确量化。从零星的文献中可以看出,“农民”占据了较高比例:漳州(1995)为76%,广州(1996)为57%;其次是“待业”:漳州(1995)为15%,武汉(1998)为26%。

上述统计数据所勾勒的被收容教育人员的特征,与法律和社会工作者的描述是吻合的。几位法律工作者对收容教育所的调查发现,学员大多数是经济条件较差的农村妇女和底层的嫖客。*参见余凌云,见前注〔44〕,页138-140。一位社会工作者的见闻,直观地印证了这一结论:“六个男学员个个显出一副穷形尽像,眼睛或拘谨地看着前面的桌子,或骨碌碌地四处乱看;十三个女学员并不像想象中地那般花枝招展、年轻漂亮,有的脸上长了一片暗记,有的头发枯黄、形容枯槁,有的显然很老了,身上堆满了赘肉。”*参见哥萨克骑兵:“收容教育制度:中国风月盛景中的最后一块遮羞布”,西祠胡同http://www.xici.net/d27337142.htm,最后访问日期:2005年5月10日。

如果把被收容教育人员与整个性产业的从业人员做一个对比,情况就更清楚了。像任何一个行当,卖淫也是分三六九等的。潘绥铭教授根据他1990年代中期考察的情况,把卖淫分为7个层次,从高到低依次是:同居生活的“二奶”,一段时间内的“包娼”,歌舞厅里的“三陪女”,酒店里头的“叮咚小姐”,“发廊妹”或“按摩女”,娱乐场所门口的“站街女”,最底层的则是“下工棚”或“住工棚”的女人。*参见潘绥铭:《存在与荒谬:中国地下“性产业”考察》,群言出版社1999年版,页22-30。在“扫黄打非”等集中行动中,低档场所更有可能成为查处的对象。2008年一项针对北京348名女性性工作者的调查显示,62%的街头性工作者曾经被抓获,比在固定场所内的性工作者高2-4倍。*参见吴珊,见前注〔4〕。这就不难理解,被收容教育的妇女里边,九成是初中及初中以下文化程度。如果说卖淫妇女相对而言处于社会下层,那么,被收容的卖淫妇女似乎是下层中的下层。

与上述人员的处境形成强烈对照的是,各地最豪华的饭店、夜总会、洗浴中心,通常享受免查待遇,里边的人员更少被收容教育。“天上人间”等顶级豪华夜总会声名远播,但直到2010年5月,在北京警方空前的“强力扫黄”中才被关停。*参见于杰:“警方突袭天上人间等4夜总会”,载《京华时报》2010年5月13日;何春中:“掀起一场不留死角的风暴”,载《中国青年报》2011年2月17日;秦振林:“‘天上人间’周年祭”,《齐鲁周刊》2011年5月28日。当晚,4家豪华夜总会查出有偿陪侍小姐557人;一年之后,“天上人间”仅一个24岁的副总经理被起诉。以“炫富女”红极网络的郭美美,据说多次与人进行性交易,每次价码达数十万元。*参见张静雅:“郭美美‘商演’实为性交易”,载《北京晨报》2014年8月4日。如果不是别的事情,这一类卖淫者估计很难进入警方视野,更难想象她们会被收容教育。卖淫的另一头是买淫。一些官员养情人、包“二奶”已成公开的秘密,其普遍的程度更是令人吃惊。据统计,落马官员中大约九成都有类似“生活作风问题”,甚至“生活腐化”、“道德败坏”、“生活糜烂”。*据婚姻法专家巫昌祯教授的说法,领导干部腐败60%以上都跟“包二奶”有关,而被查处的贪官95%都有“情妇”。张贵峰:“公务员婚外生子不只是计划生育问题”,载《中国青年报》2006年9月5日。中纪委研究室原副主任刘春锦的说法是,90%的厅局级落马官员包养情人,甚至多个贪官共用一个情人。张卫斌:“贪腐官员缘何难过情人关?”,载《法制晚报》2014年2月28日,A02版。另外有人统计了1998 -2008年期间落马的41名省部级高官,其中36名被曝拥有情妇,占88% 。贵罗:“高官‘情妇门’报告”,《南方人物周刊》2008年第32期。对这些用语的解读,见王姝等:“官员啥问题算道德败坏”,载《新京报》2014年4月16日,A19版。他们的行为与卖淫嫖娼一样,都有权色交易、钱色交换的成分,但在法律上并不属于卖淫嫖娼,不用被罚款拘留,更不必被收容教育。

前述的图景映照出一幅中国社会的怪现状:最高级的钱色交易、权色交易在法律上不被视为卖淫嫖娼,不受惩处;次高级的钱色交易,实际基本可以免于惩处;处于这个产业下端的,承受各种检查和处罚;而最底层的,却是最容易被收容教育。打击卖淫嫖娼、实施收容教育本来是为了纯洁社会风气,但实际上,它只不过是以对下层卖淫嫖娼的严厉惩处,来维系主流道德的体面。收容教育没有营造出人们期待的社会风尚,反而映照着“罚贱不罚贵”的社会不公。

(二)收容教育对卖淫嫖娼人员的教育挽救功能是有限的

人们可能会说,被收容教育的是什么人说明不了什么,关键是能否对他们起到教育挽救作用。这确实是建立这个制度的最初的,也是最主要的目的。

对卖淫嫖娼人员的“教育、挽救”,主要是帮助卖淫人员“改业从良”。因为卖淫可以成为一项职业,嫖娼却不可能成为职业,所以对嫖娼人员谈不上“改业从良”。即使是宽泛意义的“教育、挽救”,对嫖娼者基本也不适合。事实上,《严禁卖淫嫖娼的决定》草案起初没有规定对嫖娼人员实行收容教育。后来似乎是考虑“罚娼不罚嫖”不公平,或者为了遏制需方市场,《决定》才一并规定对嫖娼者收容教育。*全国人大法工委起草的《严禁卖淫嫖娼的决定》草案原文是,“对卖淫人员,可以由公安机关会同民政等有关部门强制集中进行法律、道德教育和生产劳动,学习生产技术,使他们改掉恶习。”在审议过程中,有些委员和公安部、妇联提出,对有些嫖娼人员也要进行强制集中教育。于是,这一款中的“卖淫人员”被修改为“卖淫、嫖娼的”。参见顾昂然,见前注〔13〕;顾明,见前注〔13〕。这与对个别人员的教育挽救是两回事。

经过收容教育的卖淫妇女有多少“改业从良”呢?这个问题没有可靠的统计。有一份内部资料称,解除收教人员的改好率平均为75%左右。*参见刘文彦:“中国禁娼”,《内部资料》2000年版,页489,转引自黎昀,见前注〔76〕。更有报道称,某个收教所改好率达95%以上。*参见陈振国、李聪格:“真心感化失足妇女:济南收容教育所里浓郁师生情”,中国山东网http://news.sdchina.com/show/1912104.html,最后访问日期:2011年5月12日。报道称,济南市收容教育所自1996年成立以来,“使7000多名失足女性以健康的身心回归社会,改好率达95%以上”。但这些资料没有交代统计标准和统计方法。这么高的改好率实在超出常理,并不可信。倒是一些社会工作者的调查显示,卖淫人员“从良”很难。亚洲促进会在中国北方两个城市所做的访谈表明,30名低档场所的女性性工作者中,24名性工作者有过半年到一年的收容经历。*参见亚洲促进会,见前注〔1〕。也就是说,她们中大多数人属于“重操旧业”。由于这一调查样本偏小,其比例不具有统计上的精确性,但大概反映了卖淫妇女被收容教育后重操旧业的普遍程度。卖淫妇女这么高重操旧业的比例,说明收容教育在教育挽救上并不成功。

被收容教育人员“改业从良”难,跟这个群体的自身素质有很大关系。如前所述,被收容教育的卖淫人员总体上文化程度很低。她们没有一技之长,在劳动力市场上没有竞争优势,除了出卖身体找不到更好的挣钱途径。在某种意义上,她们或多或少是被迫沦入这一行当的。事实上,许多卖淫女就是从“打工妹”转变过来的:她们往往是在原来的环境中经历了挫败,才转向卖淫。*参见张晓红:“融入与隔离:从打工妹到卖淫女的角色转变”,《青年研究》2007年第1期。从收容教育所走出来后,她们并没有变得更有竞争能力,而是回到熟门熟路的行当。甚至,偿还交罚金和贿款所欠下的债务,也促使一些人迅速重操旧业。*参见吴珊,见前注〔4〕。

收容教育所教育成效不足,在一定程度上也跟政府的投入不够有关。二十多年来,在中央推动下,各地建了数以百计的收容教育所。收容教育所的设施解决了,但管教人员“队伍建设”相对滞后,财政经费也相当有限。有调查反映,收容教育所面临警力不足,文化素质整体偏低,缺乏专业对口民警等问题。有一家收容教育所实际在岗的69人中,高中、中专文化占25%,大专文化占39%,初中文化1人;法律科班出身的民警只有2人,心理学专业的1人,没有专门的教育民警。*参见黎昀,见前注〔76〕。由于财政经费有限,被收容人员的生活甚至收容教育所的建设,还需要通过被收容人员参加生产劳动所获得的劳动收入来改善。*《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第13条第2款:“被收容教育人员参加生产劳动所获得的劳动收入,用于改善被收容教育人员的生活和收容教育所的建设。对参加生产劳动的被收容教育人员,可以按照规定支付一定的劳动报酬。收容教育所对劳动收入和支出应当单独建帐,严格管理。”教育改造本来就十分不易,凭借这样的管教队伍和管教水平,更难指望能够“改好”多少人。

在某种意义上,收容教育所的教育是与卖淫者重操旧业的诱惑竞争的。在这场“改业从良”与“重操旧业”的竞争中,收容教育几乎没有什么优势。虽然卖淫不是什么光彩的职业,而且伴随着暴虐、盘剥,但与许多低端产业相比,它不但收入高,其工作环境也还是不错的:“顾客”几乎从不欠钱,老板分成相对合理,从业人员有较多自由,而工作中受到的伤害也没有通常想象的那么多。*参见陈福平、李强成:“性服务行业存在并兴盛的另类解读:以深圳收容教育所卖淫女性为例兼与工厂女工比较”,《广西青年干部学院学报》2007年第4期。而收容教育所虽然占据着主流道德的高点,一些收容教育机构也想方设法改进教育方式,但如前面所分析的,收容教育所的管理总体上简单笨拙、刻板粗暴,教育培训也相当不足。一位受过收容教育的人在目睹种种黑幕后说,那些“教育、感化、挽救”的方针,那些“依法、严格、科学、文明管理”的口号,在她看来就是一个笑话。*“收容教育所惊人内幕”,天涯论坛http://bbs.tianya.cn/post-free-1658542-1.shtml,最后访问日期:2009年8月18日。这很难说是学员的普遍想法,但至少反映了一部分学员的心态。

公安部在推动收容教育制度的时候,曾经告诫,要“把收容教育所真正办成对卖淫嫖娼人员进行法制、道德、理想、前途教育和参加生产劳动、治疗性病的场所,而不要办成单纯的关押、收容场所”。*《公安部印发〈进一步打击取缔卖淫嫖娼活动和做好收容教育工作座谈会纪要〉》,[88]公治字47号,1988年6月2日。现在看来,这一目标基本上没有实现。社会学家李银河评论说:“由于被收容者在收容期间只做工(没有报酬的工作),没有受到什么教育,出去之后绝大多数人重操旧业,除了让他们损失一些钱和受一段身心折磨之外,几乎起不到任何值得一提的正面效用。”*参见李银河,见前注〔1〕。

(三)收容教育对于遏制卖淫嫖娼的作用也很有限

取缔和遏制卖淫嫖娼,也是收容教育所要达到的目的。一开始,通过收容教育来遏制、取缔卖淫嫖娼,是设想通过“边教育、边劳动、边治疗性病”来实现的。在实践中,收容教育实际上蜕化为对卖淫嫖娼人员的一项严厉的惩罚措施。长达半年到两年的限制人身自由,不但是对被收容人员各种机会的剥夺,也是对其名誉和人格的贬损。如此严厉的惩罚,实际上超过一部分刑罚。它使卖淫嫖娼者有所忌惮,甚至望而却步。收容教育的这一层作用,虽然超出了建立该制度的初衷,却是很多人心里所考虑和认同的。

然而,收容教育遏制卖淫嫖娼的作用,即使有,也是相当微弱的。

首先,卖淫嫖娼作为一种社会现象,很难人为遏制。社会学家告诉人们,卖淫是“人类第二古老的职业”,它不可能被禁绝。*参见(美)约翰·盖格农:《性社会学》,李银河译,内蒙古大学出版社2009年版,第14章“卖淫”。在改革开放和市场经济的条件下,杜绝卖淫嫖娼根本是一个不可能的任务。改革开放和市场经济带来了一个庞大的市场需求,人的高度流动则提供了性交易的可能。在目前的中国,卖淫嫖娼已经形成了一个庞大的地下“性产业”,*参见潘绥铭,见前注〔94〕,页12-18。从1980年代初到1997年底,中国累计查获的卖淫嫖娼人员大约210万人次。在个别地方甚至出现类似于ISO的标准化服务。*参见周觐等:“莞式色情业服务‘ISO’”,《南都周刊》2009年第46期(2009年12月4日)。光是每年查获的卖淫嫖娼人员就在几十万,而实际的从业者可能是它的十倍以上。过去三十多年持续打击,也未使情况好转。先后几个官方文件的说法是:“早已绝迹的卖淫活动又重新出现,并逐年增多”;*《国务院关于坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的通知》,国发[1986]85号。“在相当多的地方尚未得到有效的控制,并有继续发展蔓延的趋势”;*《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈关于严历打击、坚决取缔卖淫活动和制止性病蔓延的报告〉的通知》,中办发[1987]15号。“虽经不断打击和取缔,但发展蔓延的趋势仍未得到有效遏制”。*《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于加强党政军机关所属旅馆管理严禁卖淫嫖娼活动的通知》,1992年6月15日。

许多人怀念上个世纪50年代“天下无娼”的时代。其实,那个时代只是消灭了公开的娼妓,并没有消灭地下的卖淫。而能够禁绝娼妓,也完全是特定时代政治、经济和意识形态的结果,是不可复制的。有研究者认为,其中有四点非常重要:把被改造的妓女定位为“受剥削者”,鼓励“姐姐妹妹站起来”;收容教育期间的生活和性病检查治疗费用都是财政支付;做好妓女的文化培训和劳动技能培训,帮助安置;严厉打击嫖客,判以重刑乃至极刑。这些条件今天已经不具备了,有些措施在今天也难以实施。*参见曲广娣:《色情问题的根源和规范思路探讨》,中国政法大学出版社2013年版,页251-260。

那么,公安机关的打击能够在多大程度上遏制卖淫嫖娼呢?这也是相当可疑的。东莞一次次“扫黄”,只是让当地色情行业从业人员一次次蛰伏,却从未杜绝“百万嫖客下东莞”。*参见周觐:“东莞扫黄,吹风还是整风”,《南都周刊》2009年第46期(2009年12月4日)。北京最近一轮的严打,在短时期内可能造成“十万小姐离京”;但小姐们并没有像一些媒体所说的那样,失业回家务农,而更可能转向别的城市。*参见张小摩:“扫黄后北京一夜”,《南都周刊》2010年第20期(2010年6月1日)。事实上,卖淫妇女退出这一行业,主要是因为她们组成了可以安身的家庭,或者由于年龄增长丧失了竞争优势。从长远来看,警察的打击从未真正遏制卖淫产业。卖淫产业真正的威胁不是警察的打击,而恰恰是社会的变化:“性解放”导致性需求更容易得到满足,从而减少了对卖淫的需求。

退一步说,即使对卖淫嫖娼的打击能够多少起到些遏制作用,主要也不是因为收容教育。在收容教育之外,中国法律还规定了高达5000元的罚款和长达15天的拘留;而在很长时间内,劳动教养则是更严厉的手段。组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫,以及明知自己患有梅毒、淋病等严重性病卖淫、嫖娼的,还将面临刑事处罚。这些措施,特别是其中最常用的罚款和拘留,已经是相当严厉的处罚,足以使卖淫嫖娼者有所忌惮。而在法律的惩罚之外,来自家庭和社会的压力也使卖淫嫖娼者不能不有所收敛。

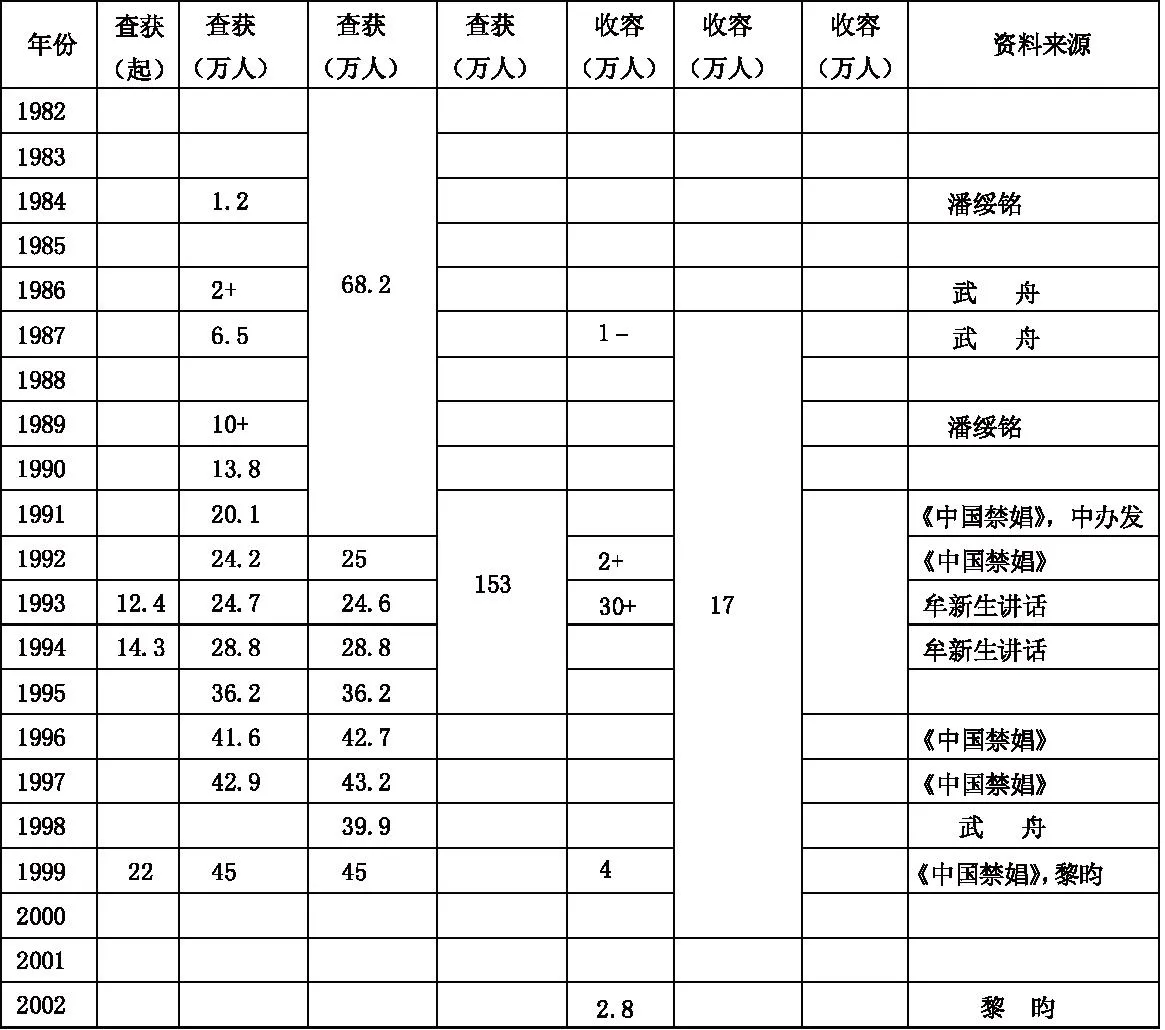

从被收容教育人员的人数和所占卖淫嫖娼人员的比例来看,收容教育对遏制卖淫嫖娼的作用也是微乎其微的。

全国历年被收容教育的人有多少呢?这个数字没有正式公开,*有报道称,“收容教育人数属于警务工作秘密”,因而不予公开。见“90后女生申请行政复议追问收容教育现状”,网易女人http://lady.163.com/14/0613/21/9UL9PN9B002626I3.html,最后访问日期:2014年6月13日。我们能够获知的只是一些零星的数据。根据现有资料,1987-2000年,全国累计收容卖淫嫖娼人员30多万人;2000年之后,目前只有2002年的数据,2.8万。*参见黎昀,见前注〔76〕。如果以2002年的数字作为过去13年的平均数,全国历年收容教育的总人数大约在60~70万。有媒体称,收容教育的人数超过百万人。*“人大代表呼吁废‘另类劳教’”,搜狐新闻http://news.sohu.com/s2014/newsmaker265/index.shtml,最后访问日期:2014年3月11日。这一说法没有援引出处,数字似乎有些夸大。

被收容人员占被查处人员多少比例呢?1991-1995年,全国公安机关共查获卖淫嫖娼人员153万人,收容17万人,占查获总数的11%。*参见佟建鸣(公安部治安局处长):“死灰复燃为哪般”,《人民公安》2000年第18期。1999年全国查处卖淫嫖娼案件22万起,查获45万人,收容4万,占查获总数的9%。*参见辛华:“中国卖淫嫖娼人员15年增长75倍”,载《南方都市报》2000年7月8日。依此推测,被收容人员占被查获人员的十分之一左右。当然,不同年份、不同地区会有差异,这个数字仅供参考。尤其是2005年《治安管理处罚法》施行后,被收容人员似乎大幅减少,所占比例估计也大大缩水。

被收容人员占整个卖淫嫖娼人员多少比例呢?全国卖淫妇女的人数很难调查,一般的估计是在几百万到上千万之间。世界卫生组织2002年曾透露,中国官方估计当时有600万娼妓。*参见张菲菲:“妓女合法化:两难的选择”,《财经文摘》2012年4月10日。每年嫖过娼的人数,估计也有几百万到几千万。*社会学家潘绥铭估计,在2005年,全国嫖娼人员为2400万左右。潘绥铭等:《呈现与标定:中国“小姐”深研究》,万有出版社2005年版,页295。两者合起来,估计超过两千万。在如此庞大的涉事人口中,每年收容2~4万,所占比例大约也就百分之0.1~0.2%;最近10年估计更低,可能连0.1%都不到。

被收容人员只占被查获人数的十分之一、占实际卖淫嫖娼人员的百分之零点几,应当属于一个很小很小的比例。这再次说明,收容教育对遏制卖淫嫖娼作用十分有限。反过来,即使取消收容教育,卖淫嫖娼也不会更加猖獗。

表二被查处的卖淫嫖娼人数和被收容的人数*资料来源:《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于加强党政军机关所属旅馆管理严禁卖淫嫖娼活动的通知》,1992年6月15日;公安部副部长牟新生在“查禁取缔卖淫嫖娼、色情活动,加强公共娱乐、服务场所管理专项治理行动电话会议”上的讲话,1995年7月21日;佟建鸣,见前注〔123〕;黎昀,见前注〔76〕。对历年情况比较详细的整理,见潘绥铭,前注1,页12-13;武舟《中国妓女文化史》,东方出版社2006年版,页397-431。

(四)检查治疗性病的功能不必通过收容教育实现

收容教育有检查、治疗性病的功能,但检查、治疗性病是不是实行收容教育的正当理由呢?

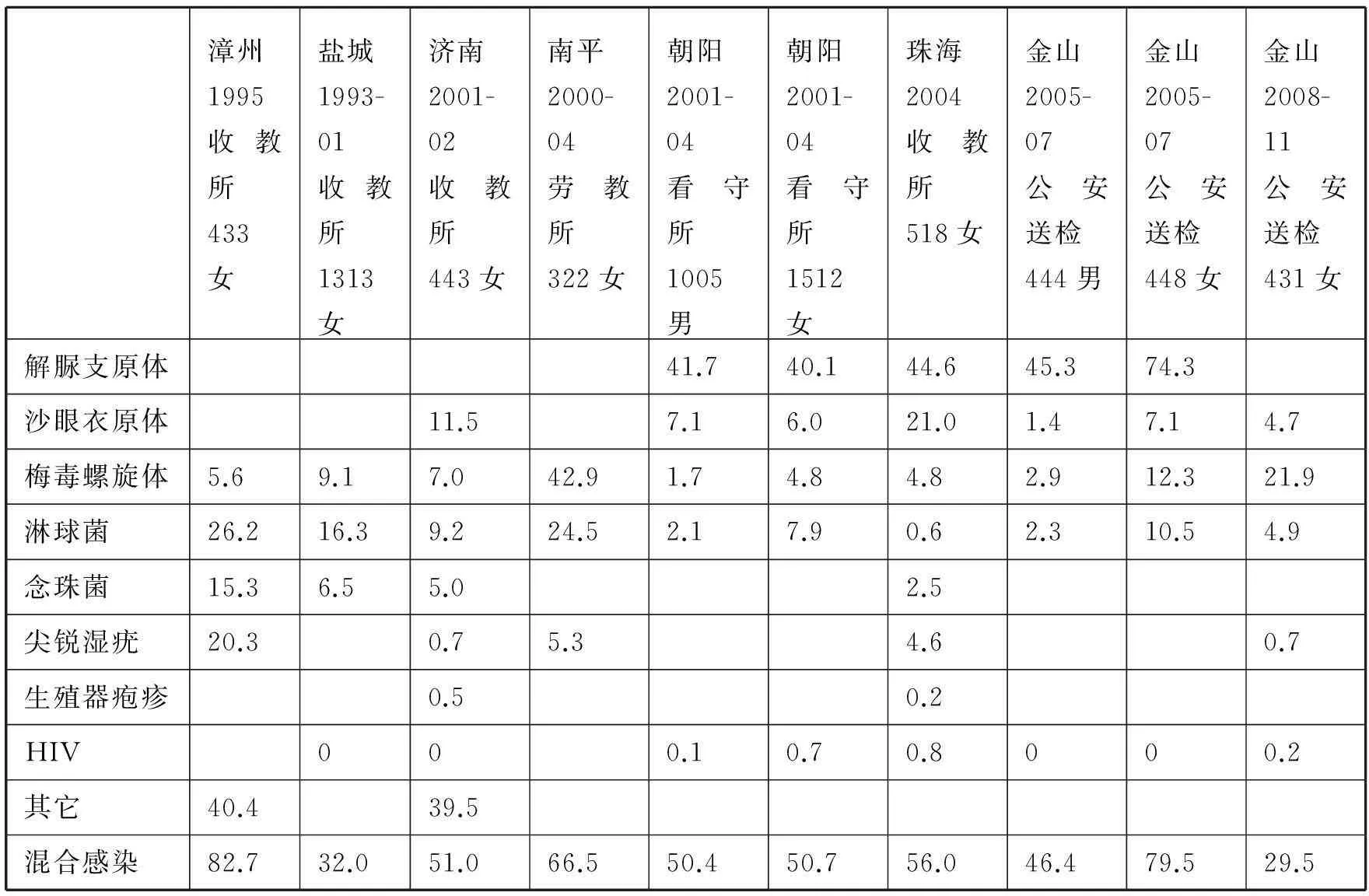

医学检验报告一再显示,卖淫嫖娼人员(特别是卖淫人员)性病感染率是比较高的。除了个别报道未统计解脲支原体,感染人数基本在50%以上,相当比例的还是一身数病。各个单项中,解脲支原体所占比例最高,有检测报道的都在40%以上;其次是沙眼衣原体,个别地区个别时期可能占到20%以上。在两者之外主要是梅毒和淋病,在不同地区、不同时期和不同人群中从3.8%(男)、5.4%(女)到67.4%不等。至于HIV呈阳性的,在我所收集到的4358个样本中有17个,占0.4%。

表三 卖淫嫖娼人员性病检测结果*数据来源:叶亚同、杨小梅,见前注〔85〕;祁和珍,见前注〔85〕;祖庆:“南平市卖淫妇女STD调查分析及预防探讨”,《中国麻风皮肤病杂志》2005年第5期;李东亮等:“2517例卖淫嫖娼人员性传播感染流行病学调查分析”,《中国艾滋病性病》2006年第4期;杜文莉等,见前注〔85〕;曾义斌等:“上海市金山区卖淫嫖娼人员892人性病状况分析”,《中国皮肤性病学杂志》2009年第4期;王红枫等:“2008-2011年上海市金山区卖淫人员性传播疾病疫情分析”,《中国皮肤性病学杂志》2012年第12期。“其它”包括滴虫、非淋菌性尿道炎、线索细胞等,不一一列出。部分栏目的数据根据文献报告做了重新统计。百分比一律精确到小数点后一位。

尽管卖淫嫖娼人员性病感染率较高,但不能夸大治疗的难度。除了对HIV目前尚无良策,大多数性病还是容易治好的。解脲支原体和沙眼衣原体是人体内很常见的微生物,普通人感染率也很高,但治疗容易,用四环素、红霉素等抗生素,一到两周即可治愈。治疗梅毒和淋病,分别用青霉素或者头孢,一至两周的疗程基本上也可以治愈。街头小广告所说的“一针见效”,虽然有夸大成分,但也不是毫无根据。尖锐湿疣和疱疹稍微麻烦,但也不是不可治疗。考虑到性病患者多有治疗意愿(不像吸毒),用限制人身自由的方式进行治疗,实无必要。

不但如此,中国政府对性病、艾滋病的防治强调“预防为主”。相关部门和社会组织对高危人群采取积极但柔和的干预措施,例如性病知识教育、自愿咨询检测、在娱乐场所推广使用安全套等。这些措施被证明是有效的。同时,新的规章还要求卫生部门将性病防治工作逐步纳入基本公共卫生服务内容,并负责安排性病防治所需经费,至少部分地解决性病治疗费用。*卫生部2012年制定的《性病防治管理办法》第27条第3款:“性病治疗基本用药纳入基本药物目录并逐步提高报销比例,性病基本诊疗服务费用纳入报销范围。”这也将进一步推动性病防治。

由此可见,对卖淫嫖娼人员强制进行性病检测和治疗也许是必要的,但以限制人身自由的方式进行治疗是不必要的。以性病检测和治疗为由,对卖淫嫖娼人员进行长达半年到两年的收容教育,更是不能成立的。

(五)已经走在废除的路上

一个制度有它的产生、变异和消亡过程。对卖淫嫖娼人员的收容教育从地方实验到立法肯定,在走向“正规化”的同时逐步蜕变为一项针对下层人群、不成比例的严厉惩罚。现在,它正在衰败。一方面,收容教育制度的实施遭遇困境,急剧萎缩;另一方面,公众对卖淫嫖娼也变得宽容,对收容教育丧失了认同。

在过去十几年中,被收容教育人员实际上已经出现大幅萎缩。有资料称,1992年6月全国建有收容教育所111个,收容2万多人。1999年,收教所发展到183个,收容4万多人。到2002年,全国收容教育所增加到200个,但当年收容量只有2.8万多人,比1999年明显下降。随着收容量的减少,一些收容教育所因为收不到人而被关闭或者合并。到2007年7月,全国收容教育所不超过150个。目前,全国只有90来个收容教育所,而安徽、江西、青海、宁夏等多个省(区)未设收容教育所。一些保留下来的收容教育所,被收容人数也已经少得可怜,甚至出现管教干部多于收容对象的局面。*参见黎昀,见前注〔76〕;王星:“收教三十年”,载《南方都市报》2014年7月2日。另据公安部监所管理局统计,全国有116个收容教育所。有人分析,导致数据差异的原因可能是,部分地区收教所已经不再实际运转,但也没有正式取消。王星:“公安部答复信息公开申请全国现有116个收容教育所”,载《南方都市报》2014年8月1日。公安部监管局的一位领导称,“收容教育的生存环境越来越恶劣”。*参见黎昀,见前注〔76〕。一位社会工作者则评论说,收容制度到今天已经演变成了“城市风月盛景中最后一块小得不能再小的遮羞布”。*参见哥萨克骑兵,见前注〔93〕。

被收容人员减少的原因是多方面的。《治安管理处罚法》施行后,一些地方停止或者限制了对卖淫嫖娼人员的收容教育。有些地方为了保护“投资环境”,对卖淫嫖娼睁一只眼闭一只眼;有些公安机关为了“创收”,抓到卖淫嫖娼人员也不收容,而是继续放水养鱼。像北京市公安部门高调“扫黄”,查获卖淫嫖娼一律收容,早已不是常规的做法,更像是收容教育制度的一次回光返照。

而在执法机关放纵的背后,是公众对卖淫嫖娼的态度总体上趋于宽容。在黄海波事件之前,公众对收容教育这一限制人身自由的强制措施几乎一无所知。这很大程度上是因为劳动教养那高大的靶子挡住了公众的视线。劳动教养废止后,收容教育的问题立刻凸显出来。长期关注卖淫嫖娼问题的社会学家李银河说:“我原来以为废除了劳教,性工作者就不会再被判处监禁了。闹半天,劳教是劳教,收容教育是收容教育。”*参见李银河,见前注〔1〕。现在,收容教育不能再躲在劳教后面,而必须直面人们对其正当性的诘问了。

黄海波事件正好给了公众一个认识收容教育的机会,也给了一个表达人民意见的机会。黄海波嫖娼被拘后,虽然他“国民女婿”的形象崩塌,但多数网民显示出前所未有的宽容。腾讯网组织了一个网上调查,在参与调查的28万人中,85%认同“明星也是人,无所谓”,只有11%表示“很愤怒,不要脸”或者“无法理解,谴责他”。*“调查:黄海波嫖娼被抓 你怎么看?”,腾讯娱乐http://ent.qq.com/a/20140516/035862.htm,最后访问日期:2014年5月16日,6月18日。在新浪网30万参与投票的网民中,61%认同“单身男人、可以理解”,只有10%认为“公众人物,应该检点”。*“黄海波被曝嫖娼被拘留,你怎么看”,新浪娱乐http://survey.ent.sina.com.cn/result/94556.html,最后访问日期:2014年5月16日。公众的宽容有一部分是投注给黄海波个人的,但从中也不难看出,公众对卖淫嫖娼也正变得更宽容。

在黄海波被收容教育的消息传出后,舆论对黄海波表示了更多同情。当公共知识分子纷纷把矛头指向收容教育制度的合法性,多数网民的直觉是“太重了”。网友调侃说,黄海波一没花公款消费,二没用权力搞潜规则,三没结婚还是单身,凭什么要关半年?许多人也认识到,对于没有直接被害人的违法行为,不经过法院判决,就关押半年到两年,实在“过分”了。这些意见不一定经过深思熟虑,但它们所表达的公众情绪值得决策者注意。

执法者意兴阑珊,公众心怀不满,这个制度还能长久吗?

四、 结论

(责任编辑:章永乐)

中外法学Peking University Law Journal

Vol.27, No.2(2015)pp.438-468

假如中国有一个宪法法院,在“国家尊重和保障人权”载入宪法、“法治中国”建设不断推进的背景下,对卖淫嫖娼人员收容教育的措施有可能被宣告违宪,从而彻底失效。但目前,关于收容教育是否违宪的讨论只有学理上的意义,收容教育应改、应废主要是一个公共政策的问题。

在实定法层面上,收容教育制度有全国人大常委会《严禁卖淫嫖娼问题的决定》做依据,这使得它避免了收容遣送、劳动教养那样严重的合法性瑕疵。指责收容教育制度没有法律依据,是不能成立的。但是,收容教育适用条件不够明确、实施程序缺乏保障、事后救济软弱无力、日常管理刻板粗暴,使它同样沦为中国法治和人权的一个幽暗角落。更为重要的是,收容教育在实践中蜕变为主要针对卖淫嫖娼下层人员的一项严厉惩罚,它的教育挽救功能不足,对遏制卖淫嫖娼的作用不明显,反而滋生出腐败,映照着社会的不公。这些事实使它从根本上丧失了正当性,所以应当予以废除。

有人倡议改革收容教育制度,使之成为一项社会矫正措施,而不是废除。这种设想在理论上不是不可以,问题是它能被改成什么样子,能否满足当代社会的价值标准并达到教育改造的效果。只要收容教育的适用条件仍然宽泛无边,决定程序没有保障,司法救济仍然无力,它就难逃违反法治的责难;只要它不经法院裁定,就长期限制人身自由,它就难以摆脱侵犯人权的嫌疑;只要政府不准备投入经费,它的管理人员还是这样的水平,管理方式还是这样生硬,它就很难真正起到教育改造的作用。一句话,只要实质内容没有变化,收容教育就还是收容教育,就应当取消。

本文的写作,对于我这样的法律人也是一个意想不到的挑战。总的来说,我们更熟悉“法律保留”、“比例原则”之类的概念,更胜任法条、案例的检索和辨析,更擅长在此基础上进行合法性分析。这是法律人的看家本领,是我们的饭碗所系。但对于这些问题,法律人也需要谨慎分析,而不能满足于人云亦云的表态、没有根据的论说。否则,他的意见即使对于公共政策的讨论能够起到推波助澜的作用,对于公共理性的增进却没有实际的益处;甚至,一些试图参与公共事件讨论的知识分子,成为贺卫方教授所警示的那样,“只剩公共、没了知识”。*参见贺卫方:“不能只剩‘公共’没了知识”,载《新京报》2013年12月19日。

然而,一旦进入本文主题,我们面对的真正挑战不是阐述原理,而是获知真相,例如收容教育制度的历史渊源、实施状况和制度缺陷。原理只构筑了一个逻辑推论的大前提、一个基本的分析框架,事实真相则是通往结论的道路上必须填充的小前提。没有对事实真相的追究,光从原理中是得不出让人信服的结论的。本文如果对收容教育的讨论还有所贡献,那可能是因为它挖掘了迄今为止所能获知的事实;本文的分析如果还不够让人信服,那主要也是因为对事实探知得还不够充分。有一点是确信的:在公共政策的讨论中,法律人如果不关注真实世界的具体情况,将很难发出真正有力的声音;法学如果只剩下法教义学上的一堆概念,法律人则有可能沦为公共政策讨论的局外人。

Abstract:The custody and education system allows offenders of prostitution and whoring be detained from half to two years by the police office and during that period they are taught about sex-related laws and ethics, serve as laborers, and are tested and treated for sexually-transmitted diseases. Contrary to some critiques, such an administrative coercive measure is created by the NPC Standing Committee via legislative procedure in 1991 and hence has concrete legal basis. However, the custody and education system has degenerated into a dark corner of human rights and rule of law since the implementation is arbitrary, due process is lack, judicial relief insufficient, daily management of education simple and rigid and the whole process plagued with corrupts. Moreover, the practice of custody and education shows a strong bias and unfairness since most prostitutes who are put in custody and education come from the bottom of the society and the bottom of the trade as well. Such a measure does little to change the life of the prostitutes for the better and to inhibit prostitution and whoring and clean the society, nor is really needed for testing and treating for sexually-transmitted diseases. The custody and education system only serves as a paradox of “law without rule of law” and “education contrary to human rights”. It should be abolished.

Key Words:Prostitution and Whoring;Custody and Education;Human Rights;Rule of Law