英语的范围构式“f r o m At oB”研究

倪 涛

(1.安徽艺术职业学院 基础教学部,安徽 合肥 230601;2.华中师范大学 语言与语言教育研究中心,湖北 武汉 430079)

英语的范围构式“f r o m At oB”研究

倪 涛1,2

(1.安徽艺术职业学院 基础教学部,安徽 合肥 230601;2.华中师范大学 语言与语言教育研究中心,湖北 武汉 430079)

以构式理论为基础“from A to B”的其结构变化、句法功能、表义类型以及范围特征的考察发现:“from A to B”是英语中一种表达起讫范围的习语性构式,主要表示空间范围,其认知机制是“部分-整体”的转喻。同时,在语言使用中,“from A to B”也常表示时间、数量、事物和事件等范围,这些范围类型都来自于其空间概念的隐喻投射。

范围构式;from A to B;转喻;隐喻

一、引言

英语中,“from A to B”是一个经常使用的短语。语表形式上看,它是由具有定位性的“from A”和“to B”两个介词短语构成的;但作为一个整体,其意义和功能都不是两者的简单叠加,具有不同于一般联合短语的特征。具体来说,其位序相对固定,结构较为单一,常表示某种范围,某些用例的固化程度较高。“from A to B”的这些特点使其在传统语法的范畴内难以获得细致的讨论。因此,本文以“构式语法”为理论背景,认为“from A to B”是一种习语性构式并借助语料库①除特别注明外,本文例句皆选自伯明翰大学COCA语料库。对其结构变化、句法功能、表义类型及范围特征进行考察。同时,本文还以隐喻和转喻为基础探讨该构式的认知基础。

二、理论背景

(一)构式语法

“构式语法”(Construction Grammar)是近年来兴起的一种语法理论,是由美国语言学家Goldberg[1-3]等于20世纪 90年代初提出的一种新的研究模式和方法。该理论以认知语言学为背景,遵循“整体大于部分之和”的认知完型原则,认为“构式”是语言的基本单位,语言中的各种构式是相对平等的。此外,词汇和语法结构之间没有绝对的界限,构式义是在词汇义和句法的相互作用下生成的,是一种抽象的、概括意义。由于不同于主流语言学派自上而下的研究方法,“构式语法”为某些特殊的语言现象提供了另一种研究思路和途径,为语言研究提供了一个崭新的视角。

(二)构式的定义

“构式”这一概念,从语言学发展史来看,可以追溯到索绪尔关于符号的定义。此后,符号学提出语言研究的“三个层面”[4]使学界逐渐认识到“构式”不是仅存于语言的某一个层面,而是涉及句法、语义和语用三个层面。认知语言学兴起后,“构式”常被定义为“由几个部分组成的语言表达式,即大于一个词的语言单位”[5]2。但实际上,以Goldberg为代表的“构式语法”认为:“当且仅当C是一个形式和意义的匹配体〈Fi,Si〉,且形式Fi的某些方面或意义Si的某些方面不能从C的构成成分或先前已有的其他构式所推知,C便是一个构式。”[1]4也就是说,“任何格式,只要其形式或功能的某一方面不能通过其构成成分或其他已确认存在的构式预知,就被确认为一个构式。”[2]5由此可见,“构式语法”下的“构式”是一种“形式-意义”的匹配单位,其意义并不是组合成分的简单叠加,任何一个构式都可以构成一个认知完形。因此,构式不同,其意义和功能也往往不同。此外,Goldberg所定义的“构式”实际上是指在结构上具有二分性的语言单位。因为,Goldberg在定义中使用了复数形式的“components”来表示“构成成分”,这说明构式至少含有两个构成要素。同时,Goldberg的构式示例中也没有出现由单音素构成的语素,因此,“所有构式都可以分析为至少由两个部分组成的”[6]8。

(三)构式的范围和类型

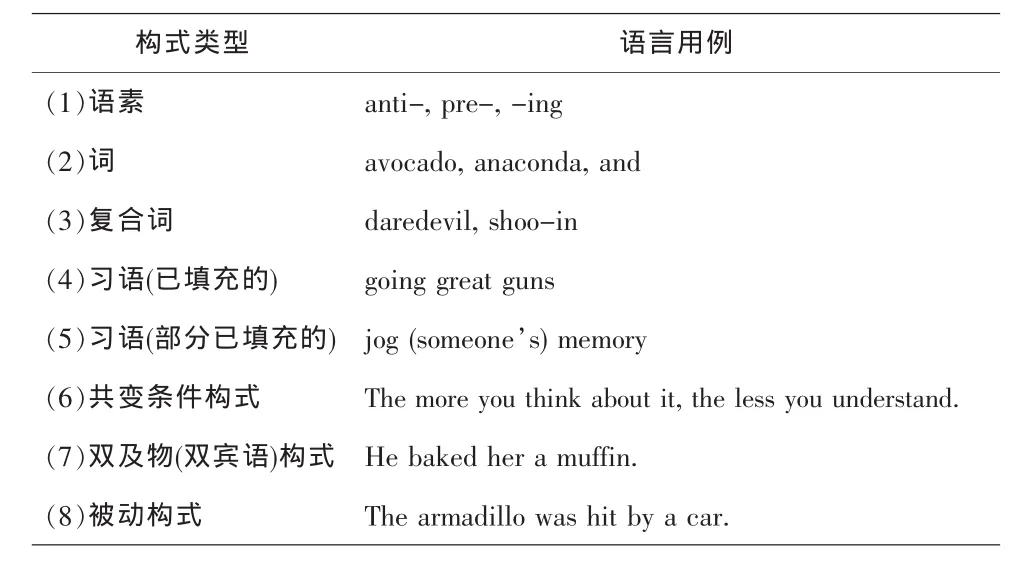

根据Goldberg,“构式”普遍存在于语言的不同层面,其“大小和复杂性”[3]2不同,主要有8类,可列表如下:

表1 Goldberg的构式范围和类型

之后,不少学者对上述分类进行了细致研究。其中,陈满华认为Goldberg界定的构式包括“最低层语言单位是语素,最高层是传统语法中的句型”[6]7。此外,他还从语言层级的角度进一步归纳了4种类型的构式:“语素、词(含单纯词和复合词)、习语(含完全固定的和部分固定的)和格式(大致相当于句型)”[6]7。这些结论都为后期研究对 “构式”的判别指明了方向。

基于上述研究成果,本文认为“from A to B”的意义和功能并不是“from A”和“to B”的简单组合,而是一种特殊的习语性构式。意义上,它主要表达起讫范围;功能上,它不同于一般介词短语或联合短语。

三、“from A to B”的结构变化

语料显示:“from A to B”在语言运用中存在某些结构变化,主要可分为两类:

(一)结构成分的变化

典型的“from A to B”中,“A”和“B”往往是不同的词语。但实际语言中,“A”和“B”有可能是同形或基本同形的。具体来说:

1.“from A to A”式。该构式中,表示起讫点的词语是同形的,而且有的结构成分较为固定,习语性较强。如:

(1)The women have said that they went to a motel from time to time.

2.“from one A to another”式。该结构的完整形式是“from one A to another A”。此外,语料中还存在“from one A to the next”或“from one A to the other”两种形式,也都省略了第二项的“A”。如:

(2)It is an electronic box that makes it possible for information to flow from one network to another.

(3)The giraffes arrayed themselves in patterns that varied considerably from one day to the next…

(4)Binder looked from one boy to the other and saw the truth of it.

(二)结构形式的变化

结构形式的变化是指“from A to B”的扩展、紧缩、连用、简省和连环等形式。

1.扩展式的“from A”后面紧随几个“to B”。理论上“to B”可以无限扩展,但实际语料中,两项或三项的扩展居多。如:

(5)They found positions across the country,from Hawaii to Florida to Illinois to Oregon.

2.紧缩式中,多个“from A”或“to B”通过并列的形式压缩在一个构式之中。理论上可形成 “from A to B1 and B2…”或“from A1 and A2…to B”或“from A1 and A2…to B1 and B2…”,但实际语料中只发现第一种形式。如:

(6)The Navy will shift its attention from the Atlantic to the Indian Ocean and the western Pacific.

有时,该结构还混合了扩展式的某种特点,结构上既有扩展又有紧缩。如:

(7)Adjacent stores in an accessible area would be a center for all the arts from painting to sculpture to films and music.

3.连用式包含两个或更多通过连词或逗号先后串接的“from A to B”。如:

(8)She gets up at 6:45,has classes from 8 to 12 and from 2 to 4 practically without interruption.

(9)Orchestra has a positive effect on everything from academic achievement to self-discipline,from citizenship to personal hygiene.

4.简省式中,连续使用的“from A to B”中常省略第二项的 “from”。这种简省使行文较为简洁,但“from”都可以在原文中补出。如:

(10)Shells are made with event fabric,which testers found amazingly breathable on wet-weather trips from Glacier to Rainier,the Tetons to the Sawtooths,New England to the Scottish.

5.连环式中,“from A to B”和“from B to A”连环出现。如:

(11)Grandpa walked from the table to the desk and from the desk to the table.

四、“from A to B”的构式分析

(一)句法功能

根据传统语法研究,如Quirk[7]657,薄冰[8]362-363等,句中的介词短语一般可以充当主语、表语、宾语、定语、状语和补足语。但“from A to B”作为一种构式,其句法功能是否具有特殊性呢?经语料考察,“from A to B”在句中主要充当状语和定语,如上文例句(1)和(7)等。同时,也可以充当表语甚至主语,如:

(12)I told him the best time to have the surgery is from September to November.

(13)From Beijing to Tianjin is two hours by train.(《薄冰英语语法》)

(二)表义类型

郭立琴认为“A”和“B”单独可表示“时间、地点、次序、地位、价格、年龄、数字、重量”[9]384等意义。但“构式语法”认为“一旦这个构式形成,其义也就随之形成,即它自身有一个整体构式义,任何进入该构式的成分都会受到该构式义的影响”。因此,本文认为“A”和“B”进入构式后,就会受到形式的规约,从而被赋予一定的构式意义,具体有以下几种:

1.空间范围:“A”和“B”表示处所或方位,整体表示“A”和“B”之间的空间或位置的转换。如:

(14)The Pilgrims sailed from England to the New World aboard the Mayflower.

2.时间范围:“A”和“B”表示日期、时辰、季节、年龄等时间概念,整体上表示以“A”和“B”为端点的时间跨度。如:

(15)…fire surface-to-surface missiles from July 21 to 28 on the East China Sea.

(16)…also was afraid of a film in which she ages from 15 to her mid-30s…

当“A”和“B”为同形时间词时,可表示时间频率。如:

(17)President flip-flops on economic policy from day to day.

3.数量范围:“A”和“B”表示数量,整体表示以“A”和“B”为最大或最小值的数量范围。如:

(18)In the 20th century alone,population has grown from 1.6 billion to 6.1 billion.

4.事物范围:“A”和“B”表示人、动物或事物等概念,整体上表示其类型、状态或变化。如:

(19)Overnight,everybody from the guests to producers and everything from the stories to the trademark fights became suspect.

5.事件范围:“A”和“B”分别表示某种行为或事件,整体表示以“A”和“B”为起点和终点的行为或事件。如:

(20)…throws participants into California harvest activities,from picking grapes to stomping on them.

(三)范围特征

通过上述分类和分析,“from A to B”所表达的抽象范围主要呈现以下特征:

1.转换性与历程性。“from A”和“to B”表示起点或终点,具有定位性,而“from A to B”具有转换性,表示从“A”到“B”的静态转换,如空间范围等;也可表示动态历程,如时间范围等。

2.单向性与双向性。“from A to B”所表示的范围一般是单向的,“A”和“B”一般不同质。然而,也有的具有可逆性,如空间范围、数量范围。这时,“A”和“B”一般是同质的。

3.泛指性与确指性。“from A to B”所表示的范围有时是不确定的。“A”和“B”往往是某个主观范围的两个端点。然而,表示时间、数量的“from A to B”,由于“A”和“B”本身具有客观性,因此,整体所表示的时间段或数量段都是可确定的。

五、“from A to B”的认知基础

通过上文分析,我们知道“from A to B”在语言运用中存在不同的变式,除了典型的空间范围外,它还可以表示时间、数量、事物和事件等范围。从认知角度来看,“from A to B”构成各种变式的基础是范畴化,而范围概念及各种范围类型的生成机制是转喻(metonymy)和隐喻(metaphor)。具体来说:

1.与原型范畴理论相一致,“构式语法”也认为“构式往往包含典型与非典型成员,形成一个相似家族”[8]3。对于“from A”和“to B”所构成的范围构式而言,“from A to B”是典型成员,其他各种结构变化形式均是该范畴的非典型成员。

2.单独来看,“A”和“B”分别表示起点或终点;而“from A to B”则表示由起点到终点的各类范围。此种构式的认知基础是“部分-整体”的转喻,即由范围的两个端点代替整个范围。

3.“from A to B”可表示空间范围,还可以表示其他范围。单独来看,其表义类型较为复杂,但仔细分析可见其各个类型之间存在着一定的规律。具体来说,“from A to B”所表示的不同范围可以看作是以空间概念为中心,通过隐喻向非空间概念的投射。因为,从人类的认知过程来看,空间方位是人们认识世界的起点。人们常以空间方位和其他抽象概念在心理上的相似性为基础,通过隐喻投射来认知其他事物。

4.英语中的某些定型的“from A to B”,其形式和意义的固化程度都较高。如:

(21)from China to Peru(举世,到处)

(22)from the womb to the tomb(从出生到死亡)

但仔细分析,上述短语实际上仍是隐喻、转喻或两者综合作用的结果。其中,“China”和“Peru”先通过相似性隐喻成抽象方位,再由“部分-整体”的转喻代指整个空间范围。同理,“womb”和“tomb”也在隐喻和转喻的作用下表示一种时间范围。

六、结语

本文以构式理论为切入点,借助语料库对英语“from A to B”的结构,句法、意义及特征进行了考察。研究发现:“from A to B”一种部分已填充的习语性构式,主要表示空间的起讫范围,其认知基础是“部分-整体”的转喻。同时,在语言使用中,“from A to B”也常表示时间、数量、事物和事件等范围,这些范围概念都来自于其空间概念的隐喻投射。当然,英语的“between A and B”,“until”以及“till”等都可以表达范围概念,但本文并未将其列入考察范围。同时,本研究对“from A to B”的语料检索也并未穷尽,这些问题都有待于今后作进一步的研究。

[1]Goldberg,A.E.A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:The Chicago University Press,1995.

[2]Goldberg,A.E.Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language[M].Oxford:Oxford University Press,2006.

[3]Goldberg,A.E.Constructions:A new theoretical approach to language[J].外国语,2003(3).

[4]Morris,C.W.Foundations of the Theory of Signs[G]//Writings on the General Theory of Signs.Mouton:The Hague,1971.

[5]Fried,M.&H.C.Boas.Grammatical Constructions:Back to the Roots[C].Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2005.

[6]陈满华.关于构式的范围和类型[J].解放军外国语学院学报, 2008(6).

[7]Quirk,R.et al.A Comprehensive Grammar of the English Language[M].London:Longman Group Ltd,1985.

[8]薄冰,何政安.薄冰英语语法[M].北京:开明出版社,2003.

[9]郭立琴.浅析短语from…to…后所接之词[J].山西农业大学学报,2001(4).

[10]刘国辉.构式语法的“构式”之辩[J].外语与外语教学,2007 (8).

(责任编辑:徐星华)

On English Scope Construction of“from A to B”

NI Tao1,2

(1.Department of Basic Courses,Anhui Vocational College of Art,Hefei,Anhui 230601,China; 2.Center for Language&Language Education,Central China Normal University,Wuhan,Hubei 430079,China)

The paper,based on the “Construction Grammar”,discusses the variants,syntactic function,semantic types and scope features of English “from A to B”.It is found that"from A to B"is an established phrasal construction for a range from a certain beginning to a certain ending,usually for a “spacescope”,whose cognitive mechanism is “Part-Whole”metonymy.Besides,“from A to B”,in use,can be employed for“time-scope”,“number-scope”,“object-scope”and“event-scope”,whose mechanism is the metaphorical projections of its“space-scope”.

scope construction;from A to B;metonymy;metaphor

H043

A

1008—7974(2015)03—0034—04

2015-01-11

教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于语料库的英汉状态变化动词事件结构比较研究”(14YJA740052)

倪涛,安徽蚌埠人,博士研究生,讲师。

10.13877/j.cnki.cn22-1284.2015.05.007