是新瓶装旧酒还是创新——论斯金纳《言语行为》中新词的使用

蒋道华

(北京外国语大学,北京,100089/合肥师范学院,合肥,230601)

是新瓶装旧酒还是创新——论斯金纳《言语行为》中新词的使用

蒋道华

(北京外国语大学,北京,100089/合肥师范学院,合肥,230601)

摘要:斯金纳的《言语行为》从功能的视角分析了人类言语行为发生的因果关系,解读书中新词的概念是理解其理论框架的关键。本文结合书评史,分析以乔姆斯基为代表的“反言语行为理论”观点,旨在说明斯金纳借助新词的使用,创新性地分析了日常言语行为,给话语分析以重要启示。

关键词:斯金纳,《言语行为》,新词

[doi编码] 10.3969/j.issn.1674-8921.2015.12.007

1.引言

斯金纳(B.F.Skinner,1904—1990)是美国当代著名的心理学家和行为主义哲学家。在心理学领域,似乎没有哪一位能像斯金纳那样对科学做出如此大的贡献,同时也引起如此多的争议(Schlinger 2011:217)。他对人类日常言语行为的理解集中体现在1957年出版的《言语行为》一书中。

《言语行为》系统地呈现了斯金纳的行为主义理论,其框架雏形最早可以追溯到20世纪30年代(Knapp 1992:87),基本观点和思想的发展主要体现在“the Hefferline Notes”(1947),“the William James Lectures”(1948)和“PrinciplesofPsychology”(1950)。《言语行为》最初出版于1957年,1992年再版,当时的众多书评对其评价很高,认为它是“极具智慧的和启发性的”,是“语言心理学领域的必读书”,是这个时代、这个领域最重要的贡献之一(Osgood 1958)。但自乔姆斯基(N.Chomsky)1959年发表了一篇书评之后,兴起的认知心理学界基本上都盲目地接受了乔姆斯基的观点,把其遵奉为摆脱传统行为主义的“解放宣言”(Palmer 2006),几乎全盘否定斯金纳的言语行为理论。近年来,在心理学研究与应用中,斯金纳的言语行为理论逐渐受到学者们的重新认识和评价(Faria 1991);在应用语言学研究领域,很多学者也开始重视其理论的重要启示(Widdowson 1991;Sundberg 1991;Stern 1983;胡壮麟2008;陈国华、杨华2013)。

*本文系安徽高校省级人文社会科学研究课题“师范毕业生初入职阶段需求与师范院校对策研究——以英语学科为例”(编号SK2013B404)阶段性成果。

本文立足于《言语行为》中几组新词的使用来探讨斯金纳对人类日常言语的分析。这些词的涵义是否真如乔姆斯基所评价的“新瓶装旧酒”,还是一反传统语言学的视角,另辟蹊径,具有伟大的创新性?通过对书评全面的历史综述和几组新词涵义及其相互关联的梳理,本文指出斯金纳试图摆脱传统语言学形式化分析范式,构建了一个全新的审视人类言语行为的功能分析框架,而新词的使用集中反映了其言语行为理论的核心思想。

2.《言语行为》及其述评

《言语行为》全书共五部分,十九章,另有两篇附录,内容新颖,分析详实,构建了“符合人类行为的分析框架,解释言语行为的动态特征”(Skinner 1957:10)。书中采用了很多新词来描述言语行为,有言语行为(verbal behavior)、言语行事(verbal operant)、祈令(mand)、反照(tact)、回音(echoic)、自我附着(autoclitic)等。根据斯金纳的论述,新词的使用旨在突出个体说话者,强调受中介调节导向后果(mediating consequence)的言语行为(同上1957:2)。传统语言学家只关注口语和书面语,而斯金纳的言语行为框架还包括手势语和其他非发声言语行为(McLeish & Martin 1975)。因此,理解这些“新词”及其应用必须脱离传统结构语言学和认知心理学视角的束缚,斯金纳本人也在很多论述中不断重申这一立场(Skinner 1957,1974)。

《言语行为》一直以来都是西方学界极具争议的一本书,本文作者在众多的期刊文章中全面梳理了其自出版以来(1958~2014)的主要书评和相关综述。纵观近60年的历史,涉及《言语行为》和书中主要概念的文章不计其数。为了能突出文献选择的焦点,本文梳理的依据:对书的本体评价;对书中主要概念的具体分析与评价。只要符合其中一项即可,而基于其理论框架的实证研究不包括在本文的文献搜集中。收集的方法是通过数据库和不同文章参考书目的信息,能比较全面地反映该书的书评史。

《言语行为》出版之后的1958年至1960年,期刊上共发表了16篇书评,这一现象在书评史上极为罕见。大部分书评都比较简短,很多已不为人所知。比较有代表性的是C.Osgood和C.Morris两篇文章,他们当时受美国实验心理学家和心理史学家E.Boring的邀请在ContemporaryPsychology期刊上同期发表了基于不同视角的评论。这两篇评述肯定了《言语行为》对行为主义语言心理学的重要贡献,Osgood在书评中毫不吝啬自己的褒扬,认为《言语行为》对“言语行为理论有多方面的贡献”,值得读者去“仔细研读,而不要泛泛浏览”(Osgood 1958);Morris是当时知名的哲学家,他高度赞扬了斯金纳对言语行为分析的努力,认为这本书既文雅,又令人敬仰,读后使人印象深刻,注定会影响深远(Morris 1958)。

在这期间,影响最为广泛和深远的是乔姆斯基1959年的书评,该书评于1964年和1967年(附加了乔姆斯基的导读)先后重印两次,1982年王宗炎将其翻译成汉语,连载在《国外语言学》期刊上。它被称为“最具毁灭性的一篇书评,是行为主义的丧钟”(Smith 1999:97),“一举摧毁了斯金纳的理论体系”(王宗炎1982a)。在长达33页的书评中,乔姆斯基对《言语行为》基本上是持全盘否定的态度,认为“此书几乎没有谈到语言行为的任何方面,……在明晰性、严谨性方面还不如传统研究”(Chomsky 1959);他还认为“斯金纳只用为数不多的几个术语来代替旧词语,反而使许多旧词语原有的主要区别看不清了”;最后总结说“斯金纳所致力思考的问题,是一些过早提出的毫无解决希望的问题”(同上)。

姑且不论乔姆斯基的评价是否准确,但它的影响已经远超越了一篇书评的地位,在很大程度上影响了学界对《言语行为》的看法(陈国华、杨华2013)。在社会科学史上,没有哪一本书和其书评有如《言语行为》和乔姆斯基书评之间那种独特的关系(Knapp 1992)。该书评被后来的学者们大量引用,被誉为“自Watson行为主义宣言以来唯一最有影响的文章”(Leahey 1987:347),“为心智语言学和认知科学的发展奠定了基础”(Smith 1999:97),“是对行为主义心理学伪科学的摧毁”(Collins 2007)。

此后,乔姆斯基的书评基本上成为批判者们的旗帜,代表了他们的基本观点,认为它“准确地论述了当代行为主义的基本理论和斯金纳对语言的理解”(Richelle 1976)。但从1964年至1999年,在乔姆斯基主流批判观点的压制下,仍不断涌现出很多支持斯金纳言语行为理论的声音,其中最有代表性的述评有《言语行为》的助理编辑K.MacCorquodale(1969,1970)、比利时心理学家M.Richelle(1976)、J.Andresen(1990)等,这些述评不仅细致地解读了《言语行为》,更对乔姆斯基错误的观点进行了猛烈的回击。MacCorquodale(1970)认为乔姆斯基错误地解释了斯金纳言语行为分析的复杂系统,单纯地把这一系统归结为条件反射的言语结合。虽然MacCorquodale的回应有理有据,令人信服,但由于其文章不知何原因曾被Language期刊回绝,后来只发表在行为主义阵营期刊上,严重限制了其被引用率,因而影响范围较窄(Palmer 2006),对乔姆斯基书评的地位没有构成实质性的挑战。

在乔姆斯基书评法文版的基础上,Richelle 1973年发表了法文版的回应,1976年被译为英文,比较典型地代表了欧洲大陆学者对乔姆斯基观点的质疑,他认为“乔姆斯基错误地理解了斯金纳的框架,也误解了言语行为功能分析的基本概念”(Richelle 1976),斯金纳从来都没有否定传统形式语言学的分析路径,也没有试图去取代它,他为其书取名为“VerbalBehavior”,而不是“Language”或“LinguisticBehavior”,已充分说明了他旨在规划一个全新的分析视角,因为后者只反映“某个语言共同体的语言实践,不是个体的言语行为”(同上),而这些乔姆斯基都没注意到。Richelle最后总结认为“斯金纳的《言语行为》对于那个时代过于超前,以至难以挑战当时新兴的时髦(形式-认知)语言学”(同上)。

2000年之后,随着斯金纳言语行为主义理论在实证研究中的大量应用与发展(Morris 2003),反驳乔姆斯基观点的文章不断出现,最具代表性的文章有Palmer(2006)、Salzinger(2008)、Schlinger(2008)、Catanis(2008)、Normand(2009)和Passos(2012)等,国内代表的有胡壮麟(2008)和陈国华、杨华(2013)。这些述评基本上都认为斯金纳的行为主义理论体系并没有因为乔姆斯基的书评而受到“毁灭性的”的打击,相反,在半个多世纪的发展中,言语行为理论“犹如涓涓细流汇聚成河之势,所有的阻碍迟早都会被冲刷,回归到其自然的发展之路”(Palmer 2006:253),而那些认为《言语行为》和其行为主义理论已死的观点有过度夸大之嫌。根据不同学者的统计,基于斯金纳理论框架下的研究不仅没有消亡,而是成逐年递增的趋势,不断验证了“言语行事”的论述与分类(Sautter & LeBlanc 2006;Schlinger 2008)。

纵观《言语行为》一书的主要述评史,早期是基于对书本体的分析,指出不足,阐述了其新颖性和对实践的贡献;乔姆斯基的书评是“分界点”,基本上持完全否定的观点,对后来的学界产生了深远的影响,虽然也有众多的述评不断反驳乔姆斯基的批判,但似乎这些声音在主流语言学研究领域没有得到充分认可,很多根深蒂固的误读还依然盛行,特别是对书中“新词”涵义的解读还一知半解,严重限制了言语行为理论在语言研究学界的接受度。

3.《言语行为》新词的使用

20世纪有两大语言描写:结构性描写和功能性描写(Catania 1998)。结构性描写旨在静态地描述语言形式的各个组成部分以及各个部分之间的组合与聚合关系;功能性分析强调言者使用的言语单位是如何对听者施加影响,起着什么样的言语功能。传统语言学主要是结构性描写,所有的术语概念都来自语言结构的细致分析。在斯金纳看来,传统纯语法和句法的结构分析与其对言语行为的功能分析不同,前者只关注语言形式本身而忽视言语行为——即“通过他人的中介而得到强化的行为”(Skinner 1957:2),因而不能对言语行为的成因进行分析。为了让其功能分析不受传统形式语言学术语概念的误导,斯金纳重新建立了一套分析框架,“从行为过程的角度对言语行为重新定义和分析”(陈国华、杨华 2013)。因此,众多新词的使用成为《言语行为》一大亮点。

3.1 概念框架分类词

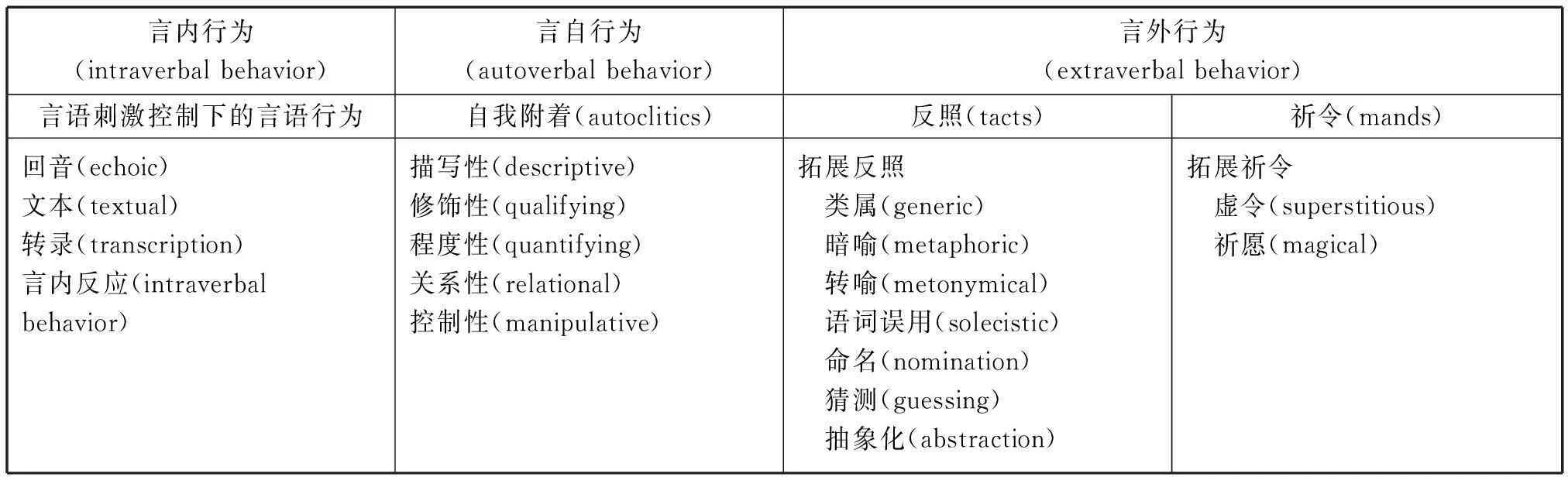

斯金纳利用一套新词区分了控制言语行为的三类事件:言语行为事件,物理环境、短缺或反感性刺激条件下的事件,言语与非言语刺激协同作用下的事件。因而,控制(control)相应就有“言语行为控制”、“言语行为外控制”和“言语与非语言交互的控制”。他将这些行为控制标示为“言语刺激控制下的言语行为”、“自我附着”和“反照与祈令”(Skinner 1957)。Vargas(1986)清晰地将这些概念归类为“言内行为”、“言自行为”和“言外行为”(见表1),直观地抓住了各种言语行为之间控制关系的显著特征。“言内行为”描述了受其他言语行为控制产生的言语行为;“言自行为”发自于言语行为者自身,受言语与非语言并发控制;“言外行为”是受环境事件控制产生的言语行为。同时,从“言内行为”到“言外行为”形成一个连续体(continuum),它们是一级言语行事(primary verbal operants);“言自行为”居于中间,是二级言语行事(secondary verbal operant),本身不能独立发生,必须借助于一级言语行事(Skinner 1957:313-15;Espinosa 2011:41)。例如,说出“我看到水”这句话,可能就有一个非言语一级分辨性刺激(nonverbal discriminative stimulus)“远处有水的湖”,它成为发出反照“水”的契机(occasion),自我附着语“我看到”告知言语共同体(verbal community)其他成员“反照”的产生是受视觉刺激控制的。因此,“我看到水”这个二级自我附着言自行为受一级言外行为“反照”控制并发的。

表1 “言语行为”概念框架

*改编自Vargas(1986:131)

从这个概念框架中新词的使用可以看出,斯金纳对言语行为的分析要远比传统语言学分析范围广的多。除了“言自行为”与传统语言学语法分析有重合之外,“言内行为”和“言外行为”是斯金纳对言语分析的“创见”(同上)。理解语言,人们一般都要去看说了什么或写了什么,即表达用的词汇和语法结构,斯金纳认为这是行为反应的言语“形式”(form),虽然形式很重要,但要明白人们为什么要表达和表达的意义,就要对言语行为进行“功能分析”,探求形式背后的“依存条件”(contingency),即言者当时的动机、环境刺激、过去的强化和人的基因构成等(MacCorquodale 1970)。斯金纳对这些变量(variables)进行了功能性分析,确定了言语行为在特定时空说了什么或写了什么。从这样的功能分析视角出发,利用这些新词,斯金纳构建了一个全新的“自成体系的”概念框架(Skinner 1957:11)。

3.2 言语行事

“行事”(operant,通常译成“操作性”)概念是斯金纳在1937年TwoTypesofConditionedReflex一文中首次提出的(张厚粲2003:330),1938年TheBehaviorofOrganism一书中详细地阐述了“行事行为”(operant behavior)的意义(Skinner 1938:19-21),1953年ScienceandHumanBehavior一书中对“行事行为”作了全面的论述与界定。结合“强化依存”(contingency of reinforcement)理论,“行事行为”也由最初机械的条件反射概念转变为非条件反射、不受刺激触发的概念(Scharff 1982),是作用于环境进而产生后果的行为。

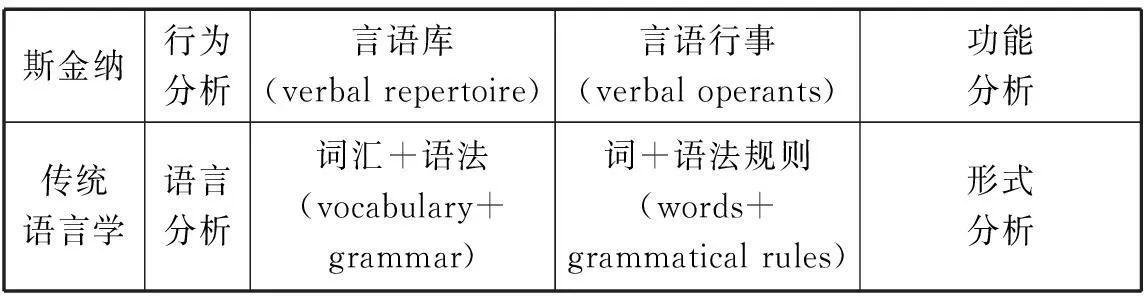

在《言语行为》中,斯金纳首次将“言语行事”定义为“对环境施加行事影响的活动”(Skinner 1957:20),一个行为活动称为“一个行事行为”(an operant),它是言语行为的分析单位(同上:185)。斯金纳有意识地将“行事”与早期行为主义概念“反应”(response)区别开来,认为“反应”是“一个行为实例”,一种行为形式;而“行事”是“一类行为”,涉及影响行为各变量之间的关系;对一个行为实例的描写不需要相关变量或功能关系的描写,而对“行事”的描写必须涉及一类行为的预测与控制,只有客观确定的“反应”才可能成为行事行为的一个实例(同上:20-21)。它们两者的关系类似于传统语言学中“类型”(type)和“符号”(token)、“词汇”(vocabulary)和“词”(word)的区分(见表2)。

表2 言语行为分析与语言形式分析的区别

言语行为是一种行事行为,属于人类更大交际行为的一个范畴(Baum 2005:129;Skinner 1957:20)。“言语行事”行为的集合构成言语库(verbal repertoire),描写言者的行为潜势(the potential behavior of a speaker)(Skinner 1957:21)。

“言语行事”概念的提出旨在对人类的言语行为进行功能上的分析,具有自我结构上的完整性和系统性。乔姆斯基评论说“斯金纳将具体实验过程得出的‘行事’概念外推(extrapolation)至言语行为分析是完全无意义的”(Chomsky 1959)。这种误读说明乔姆斯基竭力从传统语言学的视角来解读“言语行事”,没有完全理解其基本涵义和在言语行为分析框架中的作用。

3.3 祈令和反照

“祈令”和“反照”是斯金纳最具创新的术语,是言外行为主要的行事行为类型,是物理环境或短缺、反感性刺激条件下产生的言语行为,其刺激是非言语性的。

“祈令”(mand)这个新词是截取command、demand和countermand等词的后半部分,既有“祈使、祈求”的意思,也有“指令、命令”的意思(Skinner 1957:35;陈国华、杨华2013)。在言语行为分析中,“祈令”被定义为“一种言语行事行为,其反应受特定后果的强化,并受短缺或反感性刺激相关条件的功能性制约”(Skinner 1957:35-36)。简单来说,“祈令”是指言者的言语和言语产生的后果之间的关系,在一定言语共同体中会逐渐形成相对应的习惯性祈令形式。例如,“要一杯水”就是一个祈令,在一定环境下可能受“口渴,要喝水”的控制,“水”就是这个祈令的强化因(reinforcer);同样,“铅笔”是发出“要铅笔”祈令的强化因,“方向”是发出“问路”祈令的强化因。

乔姆斯基批判”祈令”的提出不如传统语言学的分类恰当。“‘祈令’包括提问、命令等,这个定义中每个用词都存在一系列问题”;“声称‘祈令’是受相关短缺的控制是没有任何意义的”,“虽然‘短缺’一词没有什么不妥,但对功能分析没有任何价值”,“因而,‘祈令’这个新系统的描写是一种臆想”,“简而言之,这个分类系统是没有任何重要意义的”(Chomsky 1959)。对于这样的批判,MacCorquodale(1970)认为完全是出于对“祈令”的误读;Richelle认为乔姆斯基“‘祈令’概念的分析是对斯金纳观点的严重误解(profound incomprehension),他混淆了功能性反应与形式性反应的区别,言语事实的心理描写与语言描写的区别”(Richelle 1976)。

与乔姆斯基“无用论”的批判恰恰相反,“祈令”是言语行事类别中研究最多的。据统计,72%已发表的关于言语行为分析的实证性研究都涉及到祈令库(mand repertoire)的讨论、判断与分析(Sautter & LeBlanc 2006),这些研究很好地证明了“祈令”概念提出的合理性、实践性和重要性。

“反照”(tact)一词源于拉丁语tactus,即contact一词的后半部分,意指与物理环境接触的行为(Skinner 1957:81;陈国华、杨华2013)。斯金纳将其定义为“一种言语行事行为,即受具体对象、事件、或对象与事件特征触发(至少是强化)所引起的某种形式的反应”(Skinner 1957:81-82),即“反照”的产生是言者受客观物理对象或其他正接触刺激的控制而产生的言语行为。一个给定刺激的出现会不断增强相应反应形式发生的几率,这种功能关系是反照的核心(同上:82)。例如,称“一件黑色的夹克衫”是“黑色的”就是一个受夹克颜色控制的“反照”言语行为。和“祈令”一样,“反照”必须遵循受一定言语共同体强化的行为模式,因而使用不同的言语形式。例如,当被问及夹克的颜色时,英语言语共同体的说话者就会说“black”,法语共同体的说话者会说“noir”,而汉语言语共同体的说话者会说“黑色的”。

乔姆斯基对“反照”的批判主要是将它与传统语言学中的“指称”(reference)和“意义”(meaning)进行对比,认为“反照”缺乏一致性,它只不过是对传统语言学术语的“转述”(paraphrase)。很显然,乔姆斯基曲解了“反照”一词的意义,斯金纳明确指出,“我们不能用传统术语来分析‘反照’”(同上:82),他认为“指称”是语义理论,是简单的“反应-刺激关系”,而“反照”能允许“听者(观众)推导出任何环境影响因素”(同上:83)。MacCorquodale(1969)也认为斯金纳的“反照”不是“指称”,“指称”是语言中“词”与“客观物体”的对应关系,其存在独立于言者,而“反照”是受非言语刺激触发的言语行为,在一定言语共同体的各种强化因中受分辨性刺激的功能性控制。“反照”是言语行为分析系统中最多、最重要的一个类别(同上),斯金纳对“反照”和“拓展反照”(见表1)的分类很显然不同于乔姆斯基简单的“指称”和“意义”的理解。

3.4 回音、文本和言内反应

“回音”、“文本”和“言内反应”三个概念属于言内行为,其特点是“言语刺激控制下的言语行为”(Skinner 1957:52),它们主要的区别在于言语刺激与言语反应之间不同的对应关系。“回音”是指“言语刺激控制下发生的言语行为,其行为反应产生的声音形式与刺激的声音形式相似”(同上:55)。例如,听到“熊猫”这个词的声音,言者可能会发出回音行为,说出“熊猫”这个词。产生回音行为可能有多种原因,例如,一个“祈令”言语行为刺激也可能产生“回音”行为,在儿童母语习得过程中,父母经常会用到“说‘……’!”这样一个祈令语刺激,儿童会紧接着发出“……”这样的回音行为,如“说‘谢谢’!”,“谢谢”;课堂外语教学中,类似的例子也是不胜枚举。也就是说,言者所说的是受所听内容的控制,是对言语刺激形式的“重复”(repeating)(Vargas 1986:136)。乔姆斯基认为“回音”概念非常“新颖”,它将回音库(echoic repertoire)归因于强化,而不是人的本能性机械反应,但其分析并没有人类学方面的佐证(Chomsky 1959)。

“文本”是指“言者受文本刺激控制——书面的或印刷的——而发出的声音行为”(Skinner 1957:65),即文本行为是发声言语反应受非声音言语刺激的控制。因为刺激是一种模态(视觉的或反照的),反应形式是另外一种模态(听觉的),因而,两者之间的言语形式是不同的。乔姆斯基对“文本”行为没有任何评论,但有些语言学家认为其不外乎是一种“解码”(decoding)过程。然而,“文本”行为并不存在任何“码”可解,就像打开收音机旋钮立刻听到声音一样(Greer & Ross 2004)。“文本”行为要比“阅读”行为的概念窄,因为“阅读”行为可能会同时涉及很多其他过程,例如理解、解读或启发,“文本”行为仅仅是其中一个重要部分。

“言内反应”是日常言语行为最常见的形式。一旦言语交流开始,受已说内容的刺激控制,我们会不断地进行交互对话。在“回音”和“文本”行为中,刺激和反应存在着一一对应的关系,在“言内反应”行为中,刺激与反应不一定存在行为和形式的对应关系,它们既可以是声音的,也可以是文本的(Skinner 1957:71),反映在四个维度上(声音-声音;声音-文本;文本-声音;文本-文本)的功能性关系,人类的历史文明或科学事实都是借助于“言内反应”行为来保存与传承的。乔姆斯基批判说:“一旦把‘言内反应’扩大去涵盖多数历史事件或科学事实,其概念就毫无意义了”,“他还把‘强度’和‘言内反应’二词滥用”(Chomsky 1959)。在MacCorquodale(1970:98)看来,乔姆斯基又一次误读了“言内反应”的意义,混淆了说话者“可以说什么(反应库)”和“正在说什么(反应)”之间的区别,“言内反应”关心的是说话者“正在说什么”的反应,这些不断积累起来的“言内反应库”是我们回答问题、进行对话、谈论事件或客观对象的基本前提(Espinosa 2011:41)。

3.5 自我附着

人类的言语行为复杂多变,受不同变量的多角度影响,更多的是超越“祈令”、“反照”、“回音”、“文本”等单一的言语行事。“自我附着”属于“言自行为”,是二级言语行为概念,受一级“言外行为”和“言内行为”触发(见图1),受言语与非言语共同刺激控制,是最为复杂、最接近传统语言分析的一类,因而受到的争议也最多。

“自我附着”(Autoclitic)源于希腊语词根autos和klit-,是多个言语行为的合并、重组和转换(Catania 1980;陈国华、杨华2013)。据Passos(2012)考证,斯金纳在威廉·詹姆斯讲座中就参照了语言学家Philipp Wegener(1848~1916)关于“言语(speech)”的分析,这是“自我附着”概念最初的原型。

在《言语行为》中,斯金纳将“自我附着”定义为:“基于或依赖于其他言语行为而产生的言语行为”(Skinner 1957:315),它要依赖于较早的或并发的其他言语行事行为(例如祈令、反照或言内反应)的出现,本身不能独立发生。例如,“我看到老鹰”就是反照与自我附着的结合,一个非言语分辨性刺激(比如空中的鹰)成为发出“老鹰”这个“反照”言语行为的契机,“我看到”是一个“自我附着”,受“反照”的刺激控制,告诉一定言语共同体的听者这个反照言语行为“老鹰”是受视觉模态刺激的。通过暗示言者行为的特征或特征的环境因素,“自我附着”可以对听者施加一定功能性影响。“自我附着”可以进一步区分为“描写性自我附着”(如我看到、我听到、我要告诉你)、修饰性自我附着(如没有、不、是)、程度性自我附着(如全部、总是、没有、一些、从不)、关系性和控制性自我附着(如词序、句法和语法)。

乔姆斯基批判斯金纳对“自我附着”的分析“没有哪一处不需要大加修改才能让人接受”(Chomsky 1959),“他把语法与句法都解释为自我附着,与传统语法不同,只不过是用假科学术语‘控制’或‘诱发’来代替传统的指述(refer)”,“句子是若干词汇项目摆在语法框架里构成的,这自然是传统哲学和传统语言学的说法,但斯金纳只添上一个难以置信的猜想”,“研究语言而不考虑那深一层的过程,就不能说明真实的言语行为”。陈国华、杨华(2013)也评论说除了“描写性自我附着”的关注预示了奥斯汀(John Austin)后来关于施为性(performatives)言语举动的研究外,其他内容似乎未见比传统语法高明的理论或观点。

乔姆斯基对斯金纳的“自我附着”概念几乎是全盘否定,这是因为“他没能理解言语的功能性分析”(Lucianoetal.2008),人们生活中的言语使用不仅能告诉我们语言的基本结构、语法规则和言者深层的语言能力(competence),也能反映一定共同体中言语产生的原因与后果之间的功能关系,即言者为什么这样说,会对听者产生何种影响。“自我附着”概念就是要说明这种言语形式复杂的功能关系,一方面强调一种“反应”依存于另外一种“反应”;另一方面也包含传统语言学中涉及的介词、冠词、连词和屈折形式,它们本身不能独立存在,没有意义,只能依附于其他言语行为(Matos & Passos 2006)。“自我附着”概念虽不及传统语言学分析那么精细、全面和深入,但却反映了人类言语行为中最重要的功能性特征,涉及到很多人类高级(high order)认知能力的发展,具有很大的创新性。

“自我附着”涉及很多语言形式层面之间的关系,对语言分析与语言教学有很重要的启示,但主流语言学家对斯金纳行为主义理论不屑一顾,而行为分析学家关注更多的是行为矫正、儿童自闭症言语问题等,因而“自我附着”在实证研究方面还有很大的探讨空间。

4.结语

作为历时近25载对人类言语行为的思考,《言语行为》不可能是一本仓促、臆想之作。斯金纳一反语言学家传统的结构性描写,基于行为和行为过程重新界定言语分析(Palmer 2006),创新概念术语,吸收了C.Pierce(1839~1914)和W.James(1842~1910)的“实用主义”观点,C.Darwin(1809~1882)的“进化论”哲学思想(Baum 2005),构建了一个对人类言语行为进行系统性功能分析的概念框架,有着伟大的创举。

当然,《言语行为》并非没有问题,就其新词的使用来说,斯金纳对它们的界定想过于摆脱传统语言学的印记,因而不够清晰、易懂,这也许可以解释为什么很多语言学者对他的理论存在诸多误解,再加上乔姆斯基误读的推波助澜,更不利于他理论的传播。但斯金纳利用这些创新的术语来描述言语行为之间动态的功能关系,具有很强的实用价值,值得我们重新审视。

参考文献

Andresen, J.1990.Skinner and Chomsky 30 years later [J].HistoriographiaLinguistica17: 145-65.

Baum, W.2005.UnderstandingBehaviorism:Behavior,CultureandEvolution(2nd ed.) [M].Oxford: Blackwell.

Catania, A.1980.Autoclitic processes and the structure of behavior [J].Behaviorism 2: 175-86.

Catania, A.1998.Learning[M].Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Chomsky, N.1959.VerbalBehaviorby B.F.Skinner [J].Language35: 26-58.

Catania, A.2008.Skinner’sVerbalBehaviorin a new century [J].InternationalJournalofPsychologyandPsychologicalTherapy8: 277-85.

Collins, J.2007.Meta-scientific eliminativism: A reconsideration of Chomsky’s review of Skinner’sVerbalBehavior[J].TheBritishJournalforthePhilosophyofScience4: 625-58.

Espinosa, F.2011.VerbalBehaviorDevelopmentforChildrenwithAutism[M].Doctoral dissertation.

Faria, M.A 1991.Critique of psychologist B.F.Skinner’sBeyondFreedomandDignity[OL].[2013-04-01] http:∥www.haciendapub.com/articles/critique-psychologist-b-f-skinner%E2%80%99s-beyond.

Greer, R.& D.Ross.2004.Verbal behavior analysis: A program of research in the induction and expansion of complex verbal behavior [J].JournalofEarlyandIntensiveBehaviorIntervention1: 141-65.

Knapp, T.1992.VerbalBehavior: The other reviews [J].TheAnalysisofVerbalBehavior10: 87-95.

Leahey, T.1987.AHistoryofPsychology:MainCurrentsinPsychologicalThought(2nd ed.) [M].Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Luciano, C., M.Valverde & A.Catania.2008.Presentation of the series celebrating the 50thanniversary of the book,VerbalBehavior, B.F.Skinner [J].InternationalJournalofpsychologyandPsychologicalTherapy8: 275-76.

MacCorquodale, K.1969.B.F.Skinner’sVerbalBehavior: A retrospective appreciation [J].JournaloftheExperimentalAnalysisofBehavior12: 831-41.

MacCorquodale, K.1970.On Chomsky’s review of Skinner’sVerbalBehavior[J].JournaloftheExperimentalAnalysisofBehavior13: 83-99.

Matos, M.& M.Passos.2006.Linguistic sources of Skinner’sVerbalBehavior[J].TheBehaviorAnalyst29: 89-107.

McLeish, J.& J.Martin.1975.VerbalBehavior: A review and experimental analysis [J].TheJournalofGeneralPsychology93: 3-66.

Morris, C.1958.Review ofVerbalBehavior[J].ContemporaryPsychology3: 212-14.

Morris, E.2003.Comments on the 1950s applications and extensions of Skinner’s operant psychology [J].TheBehaviorAnalyst26: 281-95.

Normand, M.2009.Much ado about nothing? Some comments on B.F.Skinner’s definition of verbal behavior [J].TheBehaviorAnalyst32: 185-90.

Osgood, C.1958.Review ofVerbalBehavior[J].ContemporaryPsychology3: 209-12.

Palmer, D.2006.On Chomsky’s appraisal of Skinner’sVerbalBehavior: A half century of misunderstanding [J].TheBehaviorAnalysis29: 253-67.

Passos, M.2012.B.F.Skinner: The writer and his definition of verbal behavior [J].TheBehaviorAnalyst35: 115-26.

Richelle, M.1976.Formal analysis and functional analysis ofVerbalBehavior: Notes on the debate between Chomsky and Skinner [J].Behaviorism4: 209-221.

Salzinger, K.2008.Skinner’sVerbalBehavior[J].InternationalJournalofPsychologyandPsychologicalTherapy8: 287-94.

Sautter, R.& L.LeBlanc.2006.Empirical applications of Skinner’s analysis of verbal behavior with humans [J].TheAnalysisofVerbalBehavior22: 35-48.

Scharff, J.1982.Skinner’s concept of the operant: From necessitarian to probabilistic causality [J].Behaviorism10: 45-54.

Schlinger, H.2008.The long good-bye: Why B.F.Skinner’sVerbalBehavioris alive and well on the 50thanniversary of its publication [J].ThePsychologicalRecord58: 329-37.

Schlinger, H.2011.Skinner as missionary and prophet: A review of B.F.Skinner: Shaper of the behavior [J].JournalofAppliedBehaviorAnalysis44: 217-25.

Skinner, B.1938.TheBehaviorofOrganisms:AnExperimentalAnalysis[M].New York: Appleton-Century.

Skinner, B.1957.VerbalBehavior[M].New York: Appleton-Century.

Skinner, B.1974.AboutBehaviorism[M].New York: Vintage Books.

Smith, N.1999.Chomsky:IdeasandIdeals[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Stern, H.1983.FundamentalConceptsofLanguageTeaching[M].Oxford: Oxford University Press.

Sundberg, M.1991.310 Research topics from Skinner’s bookVerbalBehavior[M].TheAnalysisofVerbalBehavior9: 81-96.

Vargas, E.1986.Intraverbal behavior [A].In P.Chase & L.Parrott (eds.).PsychologicalAspectsofLanguage[C].Springfield: Charles C.Thomas.128-51.

Widdowson, H.1991.AspectsofLanguageTeaching[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.?

陈国华、杨华.2013.批判与沉默的背后——解读斯金纳的《言语行为》与乔姆斯基的书评[J].外语教学与研究(1):117-29.

胡壮麟.2008.行为主义学习理论为何批而不倒[J].英语教师(4):4-7.

王宗炎.1982a.评斯金纳著《语言行为》(上)[J].国外语言学(2):15-21.

王宗炎.1982b.评斯金纳著《语言行为》(中)[J].国外语言学(3):37-41.

王宗炎.1982c.评斯金纳著《语言行为》(下)[J].国外语言学(4):37-45.

张厚粲.2003.行为主义心理学[M].杭州:浙江教育出版社.

(责任编辑甄凤超)

作者简介:蒋道华,合肥师范学院外国语学院讲师、北京外国语大学中国外语教育研究中心在读博士。主要研究方向为二语习得、外语教育、教师发展、语言学等。电子邮箱:leegjiang@bfsu.edu.cn

[中图分类号]H03

[文献标识码]A

[文章编号]1674-8921-(2015)12-0031-07