茶树幼龄期形态学性状与单株产量相关分析

吴春兰,陈莹玉,黄亚辉

茶树幼龄期形态学性状与单株产量相关分析

吴春兰,陈莹玉,黄亚辉*

(华南农业大学园艺学院,广东 广州 510642)

为探讨茶树单株产量与形态学性状的相关性,本文对38个杂交一代单株(金萱×英红九号)的11个形态学性状进行实地调查。结果表明:修剪物重量、百芽重、发芽数和一级分枝数的变异系数都超过30%,有较大的变异选择空间;发芽数、叶面积、树高与单株产量存在显著的正相关,而百芽重则与单株产量存在显著的负相关。由于茶树各形态学性状间存在着复杂的相关关系,发芽数、叶面积、树高和百芽重对单株产量的决定系数仅为64.1%,在进行单株性状选择时,还需同时统筹考虑二级分枝数对各性状的正向间接效应,以及一级分枝数所带来的负向间接效应。

茶树;单株产量;形态学性状;相关性

茶[Camellia sinensis (L.) O. Kuntze],为山茶科山茶属多年生常绿木本植物,性喜温暖湿润气候。其一生分为幼苗期、幼年期、成年期和衰老期。树龄可达几百年,但经济年龄一般为40~50年。诱变育种、基因工程等生物技术研究虽取得一定的进展,但离实际应用还有一段距离[1],单株选育和杂交育种仍是茶树育种的主要手段。茶树以芽叶作为收获对象,高产是茶树育种的主要目标之一。但产量性状的鉴定与选择耗时长、难度大,育成一个品种一般需要20年以上的时间[2-3]。因此,为了提高育种效率,缩短育种年限,对幼龄茶树株系进行产量性状早期间接鉴定显得非常重要[4-5]。一般可从茶树的植物形态学[6-7]、生理特性[8]、叶片结构解剖、生化成分等方面进行产量潜力的评估。前人的研究表明,茶树产量受多种因素影响,而这些因素之间又存在一定的相关性,某一性状的变化会导致其他性状发生改变[9]。通径分析可以通过自变量与因变量之间表面直接相关性的分解,来研究自变量对因变量的直接重要性和间接重要性,从而为统计分析提供可靠的依据[10-12]。本文即从茶树形态学性状的角度分析产量的构成因素,对各性状进行初步统计分析、简单相关分析、偏相关分析、通径分析和多元回归分析,为选择高产茶树单株提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验地为广东省华南农业大学校内茶园生产基地,管理方式为茶树常规栽培管理。随机选用38株茶树杂交一代单株(金萱×英红九号),2013年7月进行样品采集及性状分析。

1.2 分析指标

对茶树单株的12个数量性状(树高、树幅、基部干径、一级分枝数、二级分枝数、发芽数、一芽三叶长、百芽重、叶长、叶宽、叶脉对数、修剪物重量)进行实地考察。其中,性状叶长、叶宽数据换算成叶面积(叶面积=叶长×叶宽×0.7)[13]进行统计分析;幼年茶树单株产量按修剪物重量进行统计。每个性状考察3次,结果取平均数。

1.3 数据分析

采用SPSS 17.0软件对各性状进行初步统计分析、简单相关分析、偏相关分析、通径分析和多元回归分析[14]。

2 结果与分析

2.1 茶树主要形态学性状表现及变异情况

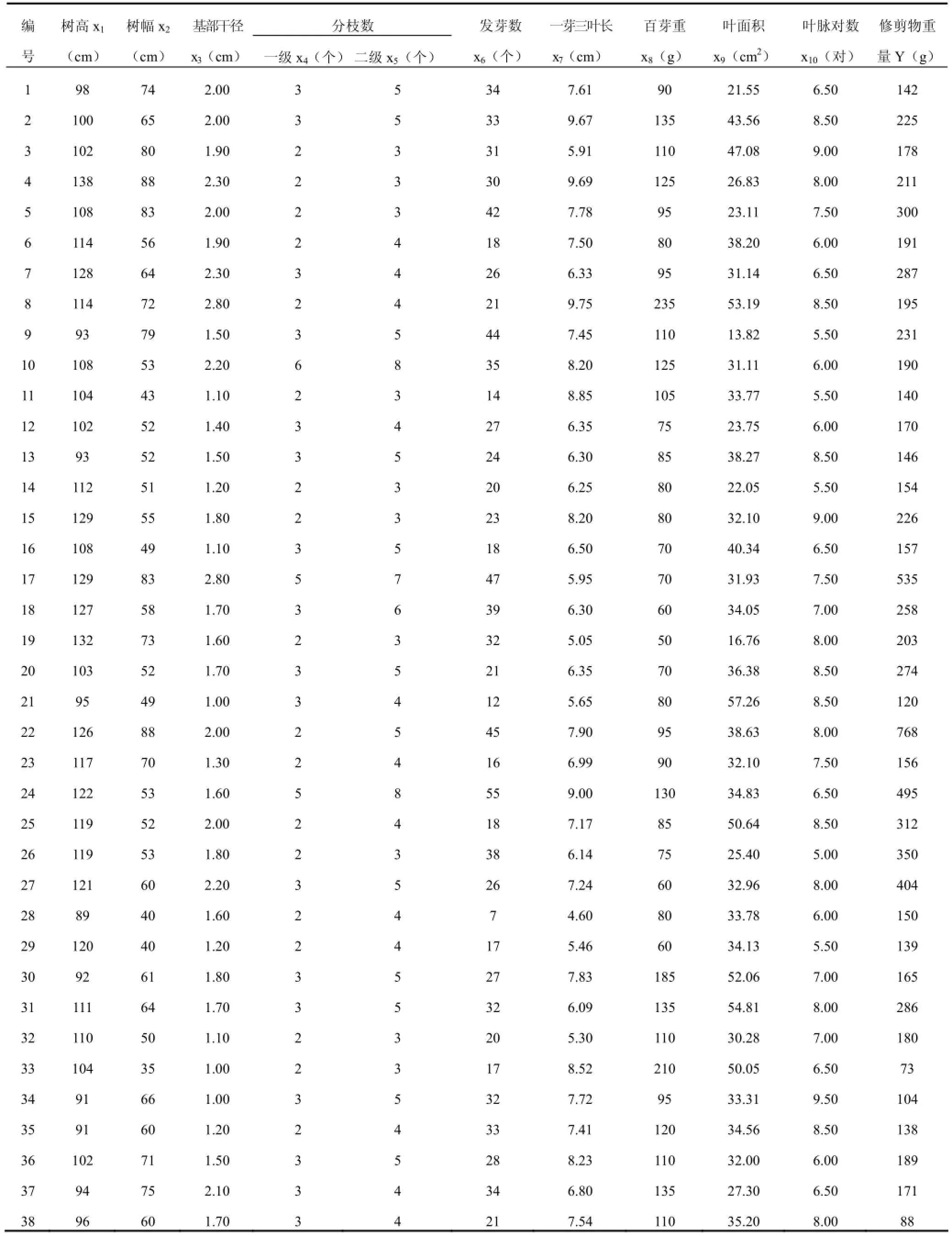

茶树单株形态学的主要性状表现如表1所示。对各性状分析,计算其平均值、变幅(最小值、最大值、极差)、标准差及变异系数,结果如表2所示。从表2可见,考察的11个主要数量性状变异程度均较大,除树高、叶脉对数、一芽三叶长的变异系数分别为12.36 %、16.78 %和18.24 %外,其他各性状变异系数都在20 %以上,其中修剪物重量的变异系数最大,为59.08 %。各性状变异系数大小顺序为:修剪物重量>百芽重>发芽数>一级分枝数>叶面积>二级分枝数>基部干径>树幅>一芽三叶长>叶脉对数>树高。这说明茶树单株产量变异十分丰富,有极大的变异选择空间;百芽重和发芽数的变异亦较丰富,说明可以通过改善栽培措施(如肥培水平、修剪、采摘等)使这些性状获得较大程度的提高;叶脉对数和树高的变异较小,说明这两个性状在性状改良上的潜力较小。

2.2 茶树单株产量与形态学性状的相关性分析

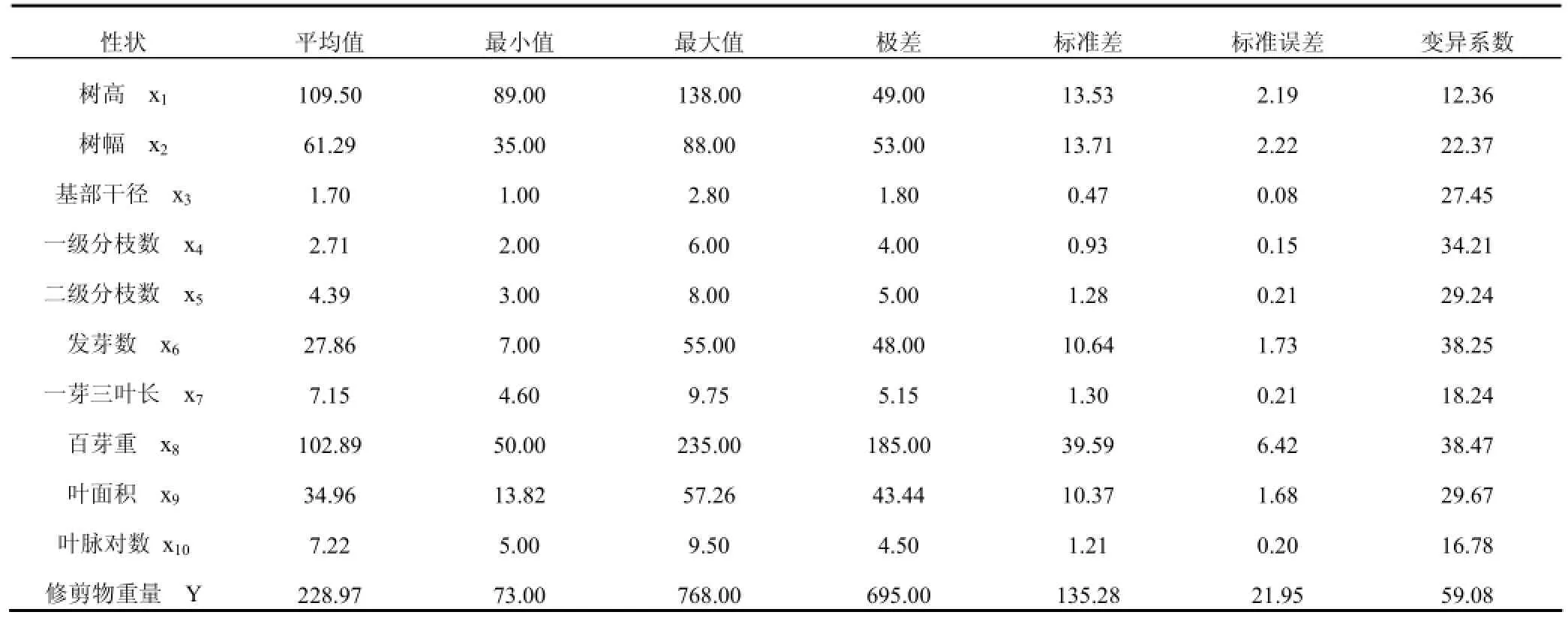

2.2.1 简单相关分析

由表3可知,树高、树幅、基部干径、一级分枝数、二级分枝数、发芽数、一芽三叶长、百芽重、叶面积、叶脉对数和单株产量各性状之间存在不同程度的相关关系。各形态学性状与单株产量的相关程度为:发芽数(0.6185)>树高(0.5367)>基部干径(0.4786)>树幅(0.4026)>二级分枝数(0.3891)>一级分枝数(0.2337)>百芽重(-0.1720)>叶脉对数(0.0731)>一芽三叶长(0.0686)>叶面积(-0.0386)。其中,发芽数、树高、基部干径、树幅、二级分枝数与单株产量之间呈正相关关系,且均达到显著水平;百芽重、叶面积和单株产量之间呈负相关趋势,但相关水平不显著。

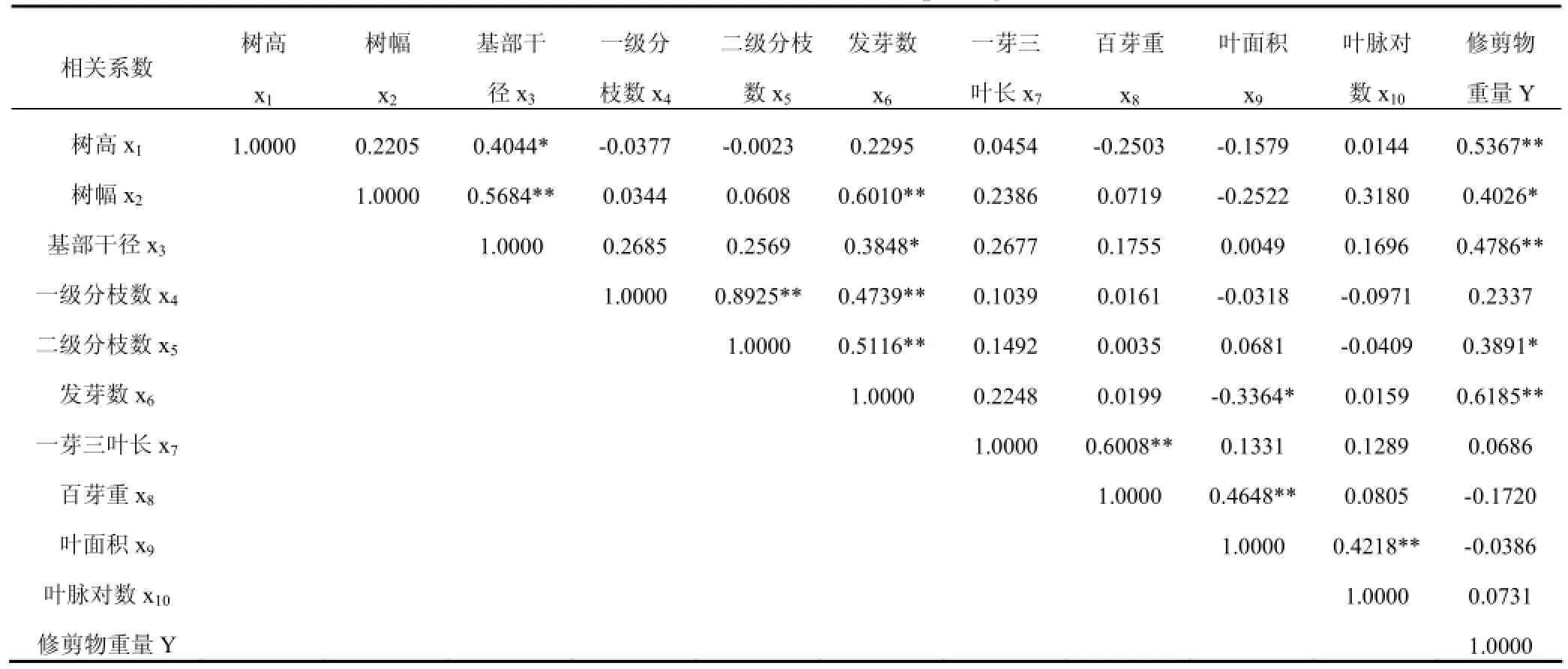

2.2.2 偏相关分析

简单相关分析所反映的是两形态学性状之间的相互关系,但在多个性状共同存在,且它们之间又相互关系时,并不能准确说明该性状对单株产量的影响。而偏相关系数是表示在其它各因素都保持一定时,指定两个变量间相关的密切程度。通过偏相关分析,更能准确地评价任意两个性状的密切关系。如表4所示,发芽数(x6)对单株产量的影响最大,呈极显著正相关关系。但与简单相关分析不同的是,在偏相关分析中,一级分枝数(x4)、叶脉对数(x10)、树幅(x2)却与单株产量之间呈负相关趋势;而叶面积与单株产量的偏相关关系为显著的正相关。这表明,茶树单株发芽数、叶面积与单株产量之间存在真正的正相关关系,其发芽数、叶面积中任何单一性状的增加或降低均会促使单株产量同方向的大幅度提高或减少。

表1 茶树单株形态学数量性状情况表Table 1 The quantitative traits in morphology of single tea tree

表2 茶树单株形态学性状变异情况统计表Table 2 The morphological variation of single tea tree

表3 茶树各形态学性状的相关系数Table 3 The correlation coefficients of each morphological traits of tea tree

2.3 茶树形态学性状对单株产量的多元回归分析和通径分析

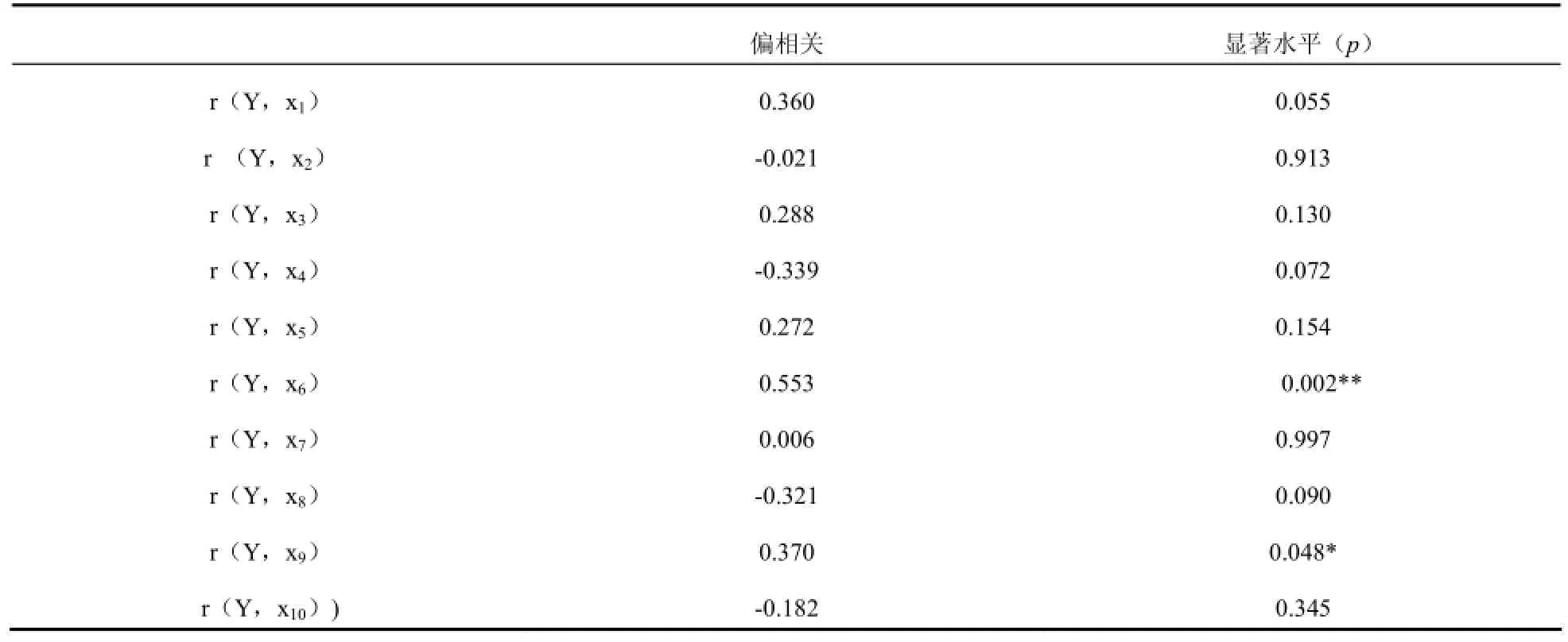

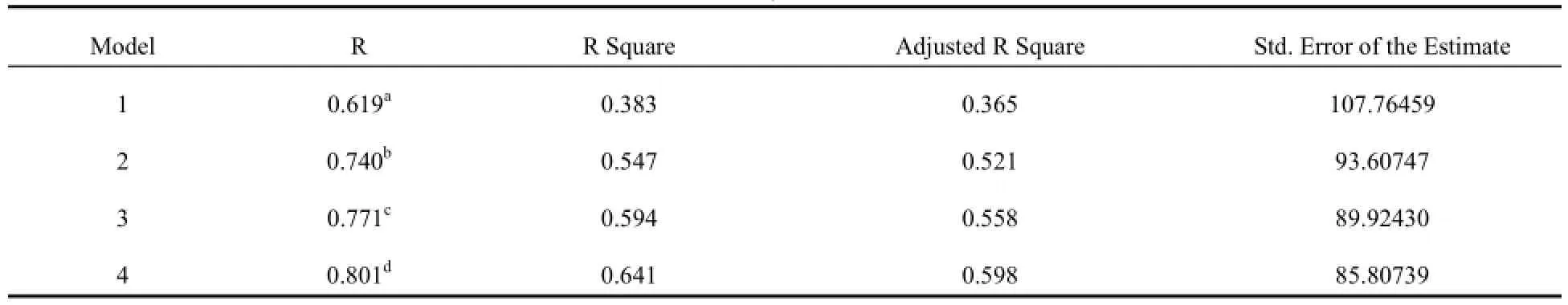

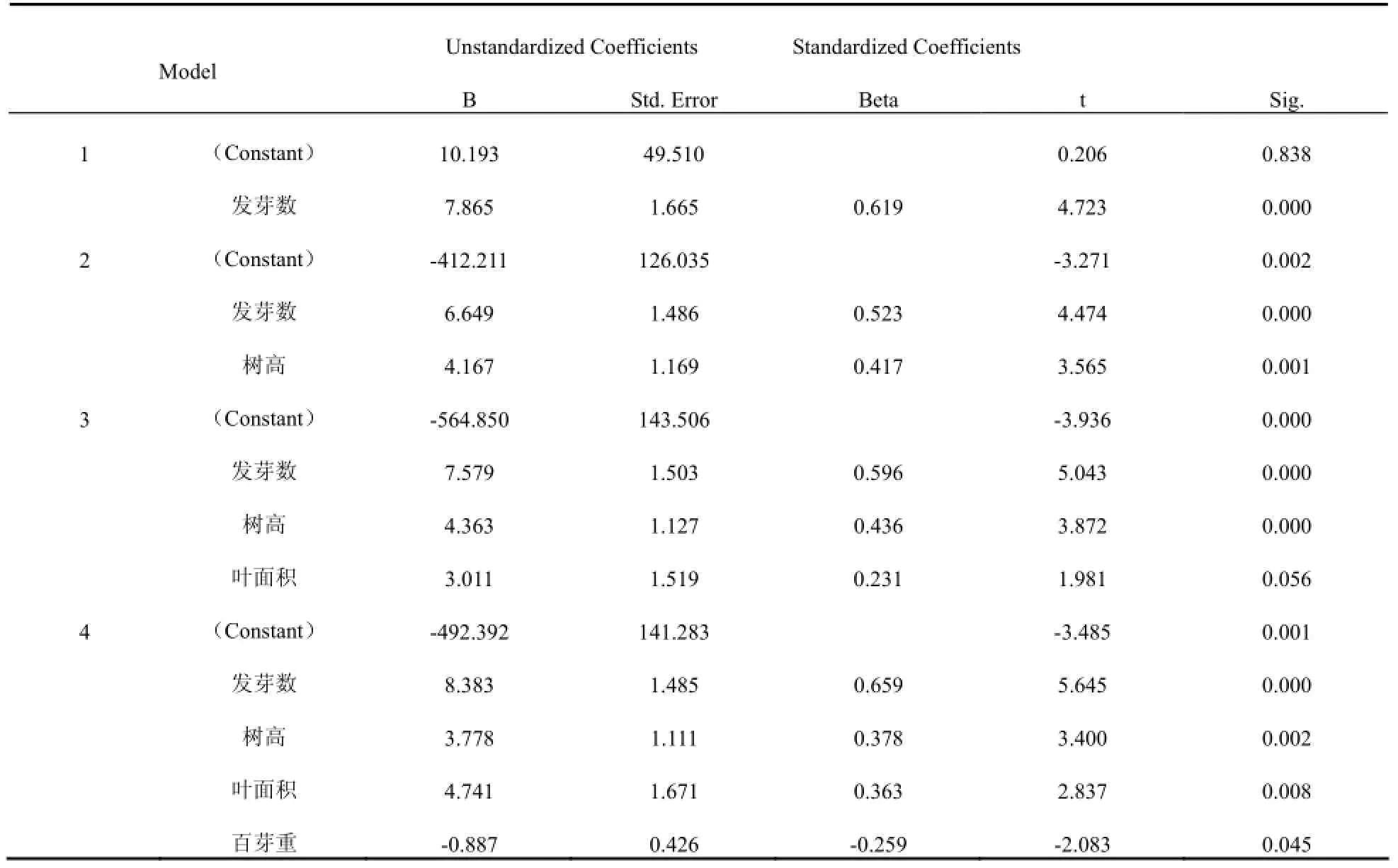

分别以10个形态学数量性状为自变量,单株产量为依变量进行多元回归,采用逐步回归法,得到最优回归方程。该回归方程的相关系数R=0.801,达到显著水平;决定系数R2=0.641,表明发芽数(x6)、叶面积(x9)、树高(x1)和百芽重(x8)是影响单株产量的主要因素,这四个因素所决定的单株产量变异占产量总变异程度的64.1 %(见表5)。此外,表6给出了各自变量的偏回归系数、方程截距、标准回归系数(即通径系数)、标准误差以及相对应的显著性检验结果,从而得出线性回归方程为:Y= -492.392+3.778X1+8.383X6-0.887X8+4.741X9。该回归方程表明,发芽数(当x1、x8与x9固定时)、叶面积(当x1、x6与x8固定时)和树高(当x6、x8与x9固定时)每增加1个单位,单株产量会分别提高8.383 g、4.741 g和3.778 g;百芽重(当x1、x6与x9固定时)每增加1个单位,单株产量会减少0.887 g。

表4 茶树单株产量与形态学性状的偏相关系数Table 4 The partial correlation coefficients between yield and morphological traits of single tea tree

表5 模型概述输出结果Table 5 Summary of correlation coefficients

上述最优多元线性回归方程中的自变量发芽数(x6)、叶面积(x9)、树高(x1)和百芽重(x8)都对单株产量有显著影响,8.383、4.741、3.778和0.887是自变量x6、x9、x1、x8的偏回归系数。偏回归系数反映了自变量对依变量影响的程度和性质,但由于偏回归系数是带有具体单位的,不能直接通过偏回归系数的比较确定对单株产量有显著影响的自变量的主次。影响产量的性状间既存在直接相关,又可通过其他性状产生间接相关。表5表明,随着自变量被逐步引入回归方程,回归方程的相关系数R和决定系数R2在逐渐增大,说明引入的自变量对总产量的作用在增加。其中决定系数R2=0.641,则剩余因子该值较大,说明对茶树单株产量有影响的自变量不仅有以上4个方面,还有一些影响较大的因素没有考虑到,对单株产量影响因素的全面分析有待于进一步研究。因此,要揭示性状间的真实关系,还需对性状间进行通径分析,估算出性状间的直接效应和间接效应。

表6 回归系数输出结果aTable 6 Summary of regression coefficients

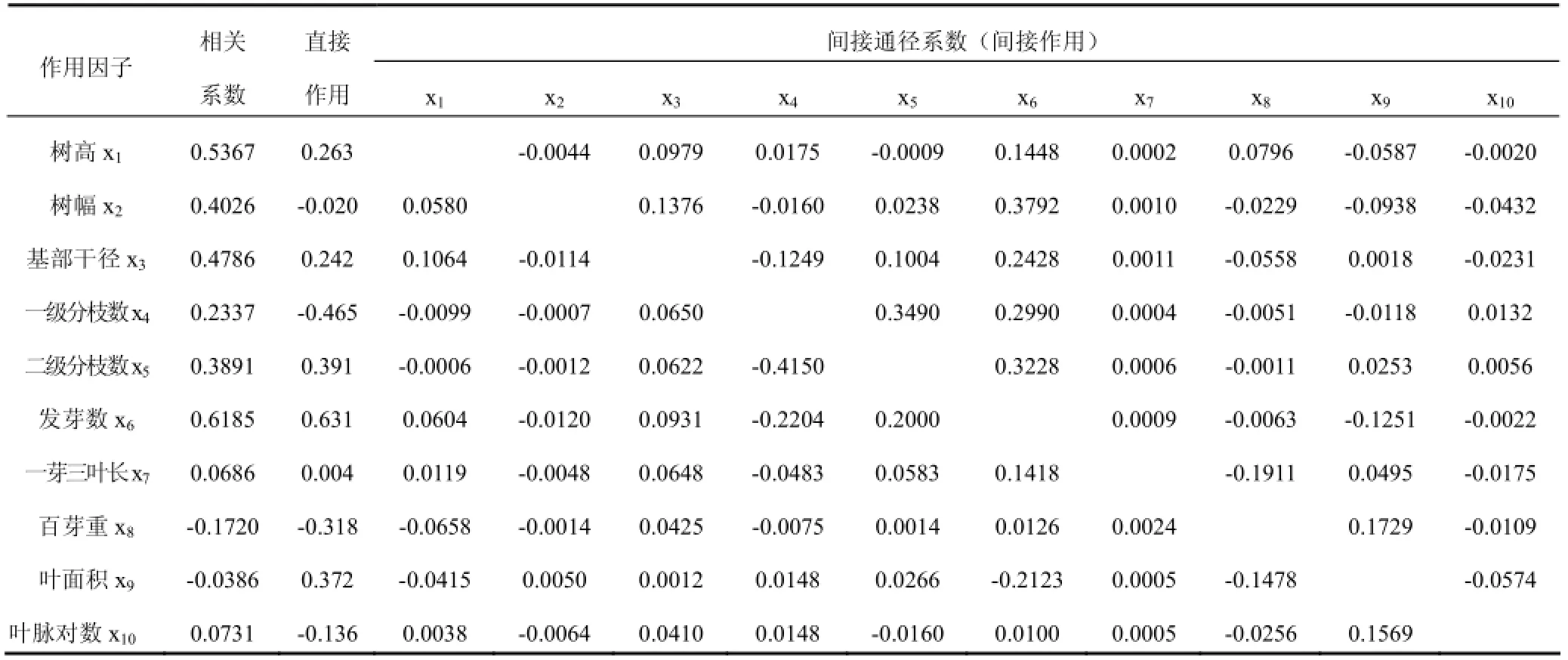

通过对相关系数的分解,可以观察到各性状对产量的贡献大小,明确各性状对产量的作用。由表7可知,各性状对单株产量的直接作用的相对重要性依次为:发芽数(0.631)>一级分枝数(-0.465)>二级分枝数(0.391)>叶面积(0.372)>百芽重(-0.318)>树高(0.263)>基部干径(0.242)>叶脉对数(-0.136)>树幅(-0.020)>一芽三叶长(0.004)。其中,除一级分枝数、百芽重、叶脉对数、树幅对对单株产量的直接效应为负效应外,其他6个性状对单株产量的直接效应均为正效应。

通过分析各个间接通径系数发现,除百芽重、叶脉对数外,各性状通过发芽数对单株产量的间接作用均较大。

发芽数对单株产量的直接通径系数居第1位,发芽数通过二级分枝数有较大的正向间接效应,通过一级分枝数、叶面积有较大的负向间接效应,但其间接正效应基本可抵消间接负效应,最终表现发芽数与单株产量呈正向效应。因此,在对高产性状进行单株选择时,可通过直接选择发芽数高的单株。

一级分枝数对单株产量的直接通径系数居第2位,且为负值。但一级分枝数通过二级分枝数、发芽数有较大的正向间接效应,最终表现出一级分枝数与单株产量呈正向效应。因此,在进行单株性状选择时,一级分枝数的性状要进行间接选择,考虑二级分枝数和发芽数的性状协调进行。

二级分枝数对单株产量的直接通径系数居第3位,通过发芽数有较大的正向间接效应,通过一级分枝数有极大的负向间接效应,但其间接正效应在很大程度上可抵消间接负效应,最终表现二级分枝数与单株产量呈正向效应。所以,在单株性状选择时,可对二级分枝数进行直接选择,综合考虑发芽数和一级分枝数之间的协调关系。

叶面积对单株产量的直接通径系数居第4位,叶面积通过发芽数、百芽重有较大的负向间接效应,表现出叶面积与单株产量呈较小程度的负相关。因此,在进行单株性状选择时,叶面积通过间接选择效果好于直接选择效果,协调考虑发芽数与百芽重的影响。

百芽重对单株产量的直接通径系数居第5位,且为负值,而通过各性状的间接影响亦较小。所以,在单株性状选择时,可直接考虑百芽重的影响。

树高对单株产量的直接通径系数居第6位,树高通过发芽数有较大的正向间接效应。因此,在单株性状选择时,可综合考虑发芽数的正向效应。

基部干径对单株产量的直接通径系数居第7位,通过发芽数、树高和二级分枝数对单株产量有较大的正向间接效应,且最终基部干径与单株产量呈正相关,因此,在进行单株性状选择时,需对发芽数、树高和二级分枝数协调进行。

叶脉对数对单株产量的直接通径系数居第8位,且为负值。但叶脉对数通过叶面积有较大的正向间接效应,最终表现出叶脉对数与单株产量呈正相关。因此,在单株性状选择时,叶脉对数通过间接选择效果好于直接选择效果,协调考虑叶面积。

树幅对单株产量的直接通径系数居第9位,且为负值。但通过发芽数和基部干径有较大的正向间接效应,最终表现出树幅与单株产量呈正相关。所以,在单株性状选择时,树幅通过间接选择效果好于直接选择效果,协调考虑发芽数和基部干径。

一芽三叶长对单株产量的直接通径系数最小,居第10位,通过发芽数有较大的正向间接效应,最终表现出一芽三叶长与单株产量呈正相关。因此,在进行单株性状选择时,间接选择效果好于直接选择效果,协调发芽数进行考虑。

表7 茶树10个形态学数量性状对单株产量的通径分析Table 7 The path analysis between 10 morphological quantitative traits and yield of single tea tree

3 小结

在一定种植密度条件下,茶树单株产量的多少,影响了单位面积产量的高低。而前人研究表明,茶树幼年期定剪枝叶量与成年期产量呈极显著相关性[9],因此本实验以定剪枝叶量为依据,能反映茶树单株产量的实际水平。

对茶树单株主要形态学性状进行相关分析表明,茶树单株产量变异十分丰富,有极大的变异选择空间。发芽数、叶面积与单株产量之间存在显著的正相关关系;一级分枝数、叶脉对数、树幅等性状却与单株产量之间呈负相关趋势。

根据茶树形态学性状对单株产量的多元回归分析和通径分析可知,发芽数、叶面积、树高和百芽重是影响单株产量的主要因素,且其对单株产量的影响均达到显著性水平。但由于茶树各形态学性状间存在着复杂的相关关系,对茶树单株产量的主要因素的决定作用还不够,决定系数仅为64.1 %,因此,不能直接以多元回归方程来预测单株产量。在进行单株性状选择时,可直接参考发芽数、叶面积、树高的正相关作用和百芽重的负相关作用,同时协调考虑二级分枝数对各性状的正向间接效应,以及一级分枝数所带来的负向间接效应。

[1] 房婉萍,潘同兴,徐玉琴,等.早生高产优质茶树新品种苏茶早的选育[J].江苏农业科学,2008,(6):140-142.

[2] 曾贞,罗军武.茶树育种早期鉴定遗传标记研究进展[J].茶叶通讯,2005,(4):4-9.

[3] 杨如兴,郑长辛.茶树育种早期鉴定技术研究概述[J].茶叶科学技术,2000,(2):4-6.

[4] 刘祖生,梁月荣,周巨根,等.茶树育种与遗传研究50年基本总结[J].茶叶,2005,(1):3-8.

[5] 陈亮,虞富莲,杨亚军,等.茶树种质资源与遗传改良[M].北京:中国农业科学技术出版社,2006:164-166.

[6] 郭吉春,叶乃兴,郭专.乌龙茶幼年期性状与产量的相关性研究[J].福建农业学报,2004,19(4):228-231.

[7] 黄海涛,余继忠,周铁锋,等.幼龄茶树品种品系的性状与产量的相关性分析[J].杭州农业与科技,2009,(6): 31-32.

[8] 骆耀平,须海荣,童启庆.茶树种质资源苗期生物产量与光合性状的相关性[J].浙江农业大学学报,1995, 21(5):465-468.

[9] 史玉荣,刘祖生.茶树产量早期鉴定的研究-扦插苗性状与茶树单株产量的关系[J].浙江农业大学学报, 1992,(18):27-34.

[10] 白建军,周生伟,汤开东,等.黑小麦单株产量性状的相关性·多元回归及通径分析[J].安徽农业科学, 2011,(25):15236-15238.

[11] 杨忠强,岳海风,薛香,等.小麦单株产量性状的相关性及通径分析[J].种子,2007,26(7):57-59.

[12] 武路广,霍梅俊,刘思奇,等.白羊草干草产量与主要农艺性状的多元回归与通径分析[J].草地学报,2013, 21(4):697-701.

[13] 江昌俊.茶树育种学[M].北京:中国农业出版社, 2005:38.

[14] 杜家菊,陈志伟.使用SPSS线性回归实现通径分析的方法[J].生物学通报,2010,45(2):4-6.

Yield-related Analysis Based on Morphological Traits of Young Tea Plant

WU Chun-lan,CHEN Ying-yu,HUANG Ya-hui*

(College of Horticulture,outh China Agricultural University,Guangzhou,Guangdong 510642,China)

To investigate the relationship between the yield and morphological traits of a single tea plant, the field data collected from 38 first-hybrid-generation plants of Jinxuan(Camellia sinensis) and Cuiyu(Camellia sinensis)involved with 11 morphological traits showed that pruning weight, one-hundred-bud weight, the numbers of germinative buds and primary branches had a greater variation in choice, and the coefficient of variation(CV)of which were more than 30%. The morphological traits, such as germinative number, leaf area and plant height, had significant positive correlations with the individual plant yield, but a significant negative correlation would be revealed for one-hundred-bud weight. Because of complex relationship among different morphological traits, the decision coefficient of germinative number, leaf area, plant height and one-hundred-bud weight to the individual plant yield was only 64.1%. Therefore, the indirectly positive effects from the secondary branches as well as negative effects from the primary branches to the other morphological traits should be coordinately considered during the plant trait selection.

tea plant; individual plant yield; morphological traits; correlationship

S34

A

2015-04-01 初稿;2015-06-12 修改稿

广东抗寒及特异茶树新种质的创制和利用研究(2013B020201003);福建省“2011协同创新中心”中国乌龙茶产业协同创新中心(培育)专项(2013-51)

吴春兰(1990-),女,硕士研究生,主要研究方向为茶叶加工与综合利用。

*通讯作者:黄亚辉(1969-),男,教授,博士,主要研究方向为茶叶加工与深加工。E-mail: 13501513191@163.com