省际间基本公共服务供给均等化绩效评价

杨光

摘要:顺利推进基本公共服务均等化是我国和谐社会发展面临的一项重要问题。本文在文献回顾的基础上,以基础设施建设、基础教育服务、公共就业服务、公共卫生服务和社会保障服务作为一级指标,配合采用16个二级指标构建了省际间基本公共服务供给均等化绩效评价指标体系,并用泰尔指数对我国2000—2012年各省的基本公共服务供给项目进行系统分析。结果表明:省际间基本公共服务供给非均等化现象严重,而且不同基本公共服务供给的非均等化现状及趋势存在显著差异,省际间经济发展与财政能力的差异以及政府决策者的执政理念与行政作为成为基本公共服务供给非均等化的内在原因。

关键词:基本公共服务;泰尔指数;均等化

中图分类号:F062.6文献标识码:A

文章编号:1000176X(2015)01011106

一、引言

近年来,基本公共服务均等化成为国家宏观调控的重要战略目标。十八大报告明确指出,基本公共服务均等化将成为人民生活全面提高的首要目标。因此,基本公共服务的空间配置要充分考虑效率和公平的兼顾问题,协调不同区域之间的基本公共服务质量和水平,确保基本公共服务在空间配置上的均等化。但不可否认的是,目前我国在教育、就业、医疗、卫生等公共服务领域,还存在着区域供给结构不平衡等问题,导致人口空间定向迁移产生的区域拥挤、城市拥挤等问题迟迟得不到解决。可见,科学测定我国基本公共服务的供给水平并分析其空间格局,揭示其空间分异机制,可以为我国制定和实施区域基本公共服务均等化政策提供科学必要的决策和参考。目前我国学者对于基本公共服务、基本公共服务均等化等问题从财政学、政治经济学角度进行了详细分析,很多学者直接采用财政均等化等相关指标来反映基本公共服务均等化程度,只有少数学者对我国基本公共服务的区域差异展开了一些研究,谢芬和肖育才<sup>[1]</sup>认为当前我国基本公共服务存在不均等化,一个重要原因在于经济领域实行财政分权后,地方政府在财政资金使用上存在扭曲,财政支出更倾向于经济建设领域而非公共服务领域。潘心纲和张兴<sup>[2]</sup>也认为中国基本公共服务存在非均等化,从供给方面分析了基本公共服务非均等化的原因:中央和地方的事权与财权不匹配导致地方政府公共服务供给能力不能有效地发挥,供给主体的单一化导致供给无法满足公民对公共服务多样化的需求,缺乏统一明确的公共服务供给标准和相关制度安排影响了公共服务的供给效果。臧乃康<sup>[3]</sup>从基本公共服务均等化的政府绩效评估障碍方面进行了分析,认为公正公平价值缺失、通用指标体系的框架难以容纳基本公共服务的要求以及单一治理结构的形成,都造成了均等化进程的评估障碍,而消除评估障碍的关键在于厘清均等化绩效评估的价值、构建指标体系,并促进绩效评估主体的多元化等。张忠利和刘春兰<sup>[4]</sup>则坚持认为实现基本公共服务均等化,应该在政府主导下以法制为制度保障,建立专司基本公共服务均等化的部门。总体而言,近些年对于基本公共服务供给及其均等化问题的研究比较全面,取得了较多的研究成果,对于促进我国基本公共服务均等化目标的实现具有重要的理论和指导意义。但是现有研究对于非均等化现象背后的理念研究仍然不够充分和深入,导致不少学者和不同群体依据不同视角来看待这个问题,也产生了一些相悖的结论。而且,现有研究成果中关于我国基本公共服务区域差异的空间尺度、范围也有局限性,评价指标不够合理以及计算方法的选用存在一些问题或不够规范,深度还存在一定不足。正是在这样的研究背景下,本文尝试重新构建一个基本公共服务供给均等化绩效评价指标体系,利用泰尔指数测算我国省际间基本公共服务质量和水平,拟在我国整体空间上探究基本公共服务供给的空间差异特点,分析内在机理,并期待能够提出一些协调区域之间基本公共服务供给的对策建议,供政府部门决策参考。

二、基本公共服务供给均等化绩效的内涵及其差异的测度

1.基本公共服务内涵及评价体系的构建

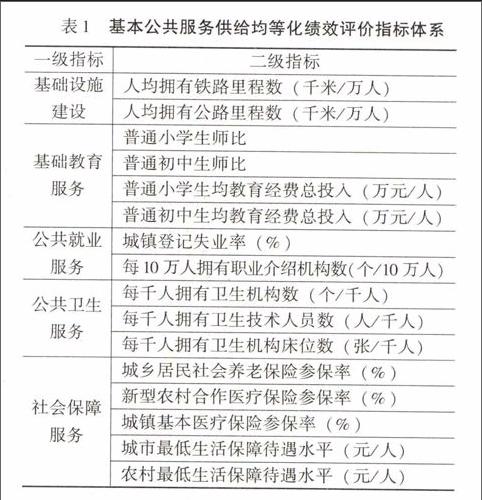

研究基本公共服务供给均等化绩效,界定和理解“公共服务以及基本公共服务”是研究的逻辑起点。对此,国内学者根据我国情况进行了较多的研究,但目前学术界对这一概念并没取得共识,甚至还存在较大分歧<sup>[5]</sup>。基本公共服务均等化的范围不应该过分拓宽,也不应该过分缩窄,应该保持适度原则,基础设施建设、基础教育服务和公共就业服务、公共卫生服务和社会保障服务等作为最基础的民生类公共服务和公益性公共服务应该包括在内<sup>[6]</sup>。在对各省进行基本公共服务供给均等化绩效评价时,本文认为应该从供给效果均等化视角来度量。一般而言,所谓均等化是一种效果公平性的反映,即各省居民在享受基本公共服务供给方面应该无差别对待。因而,进行基本公共服务供给均等化绩效评价应从投入效果层面来分析。本文在前面众多学者研究的基础上,依据基本公共服务的内涵,同时考虑评价体系系统性、完整性,交叉数据的取舍选取,统计资料的可获得性,以及指标体系的可推广性等原则,设计了一个如表1 所示的基本公共服务供给均等化绩效评价指标体系来测度评价我国基本公共服务供给的空间差异。

2.测度方法——泰尔指数

泰尔指数是一个常用的测度个人或地区间收入差距,亦或不均等程度的分析方法。其本质是总熵指数反映在不同收入组之间收入差距权重为1时的特例<sup>[7]</sup>。由于评价基本公共服务供给区域均等化问题时不带有显著的价值取向,而是平等地将各地区或各省份的基本公共服务供给水平视为统一指标,因而本文赋予不同省份以相同的权重,所以选择泰尔指数分析法来对各省基本公共服务供给均等化水平进行绩效测度<sup>[8]</sup>。

一般而言,泰尔指数的计算公式为:

E(y)=1n∑i∈nyiμlnyiμ

其中,n代表样本的数目,即所评价省份的数量,yi表示经过收入由低到高排列后第i个省份的收入水平。泰尔指数的取值范围为0—1之间,取值为0意味着完全均等,而取值越大说明不均等程度越高。泰尔指数的最大特点是可以衡量组内差距和组间差距对总差距的贡献。因而,可以更好地评价省际间的差距。

由于各省份的人口规模不同,仅以各省的基本公共服务供给水平来评价不均等化会出现误差,假如一个省的基本公共服务供给水平很低,但只有一个人,而另一个省的基本公共服务供给水平很高,但其人口规模为1万人,那么如果仅以基本公共服务供给水平来看,则不均等化程度会高,但实际上基本公共服务水平还是均等的。为避免产生这类问题,本文在测算和分析过程中,将使用人口规模作为频数加权,这样就能有效克服人口规模因素对于泰尔指数的影响。

3.数据来源

用于评价省际间基本公共服务供给均等化绩效的数据,均来自于国家统计局和其他部门公布的历年《中国统计年鉴》、《中国人口与就业统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》、《中国民政统计年鉴》、《中国卫生统计年鉴》,以及国家和各省的《国民经济和社会发展统计公报》等权威资料。

三、省际间均等化绩效评价结果

根据各省基本公共服务供给项目2000—2012年的面板数据进行泰尔指数计算,分别对基础设施建设、基础教育服务、公共就业服务、公共卫生服务和社会保障等一级指标的均等化绩效进行评价。

1.基础设施建设供给均等化绩效评价

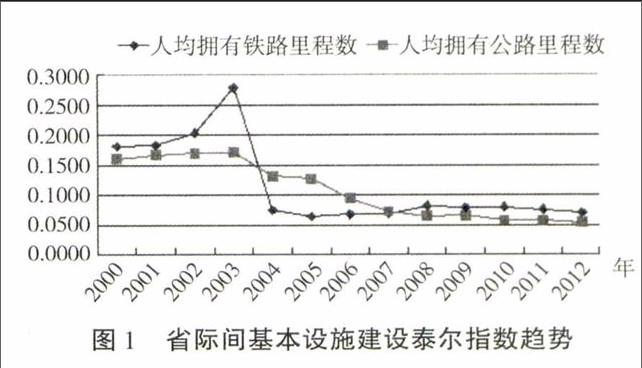

从图1省际间基础设施建设泰尔指数趋势可以看到,2000年以来,我国各省在基础设施建设供给方面的差距呈现先上升后下降的过程:2000—2003年,泰尔指数上升态势明显,截至2003年人均拥有铁路里程数的泰尔指数达到0.2780,人均拥有公路里程数的泰尔指数达到0.1710;但是2003年以后逐渐缩小,特别是2005年以后,截至2012年人均拥有铁路里程数的泰尔指数为0.0710,人均拥有公路里程数的泰尔指数为0.0540。这表明,近年来我国省际间基础设施类基本公共服务供给均等化差距总体上不断缩小,但不同年份的缩小程度不一致。分析这种变化趋势的原因,可能与2003年以来国家实施一系列的区域发展战略有关,比如西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴等,国家在西部欠发达省份的基础设施建设,特别是铁路和公路建设投入方面的力度加大,缩小了与东部发达地区之间的差异。同时,2005年以来,国家实施了“村村通公路”的惠农政策,增加对农村地区基本设施建设的供给服务,对缩小发达省份与落后省份的差距,亦起了重要的作用。

图1省际间基本设施建设泰尔指数趋势

当然,应该看到,虽然这种差距在缩小,但本文鉴于指标选择的局限性、数据可获得性等原因,没有将其他基础设施服务的数据纳入测算体系,影响了对基本设施建设均等化绩效分析的效果。但是就铁路和公路基本设施建设来看,这两项基本公共服务的差距仍然很大,需要各级政府在促进均等化建设的道路上继续迈行。

2.基础教育服务供给均等化绩效评价

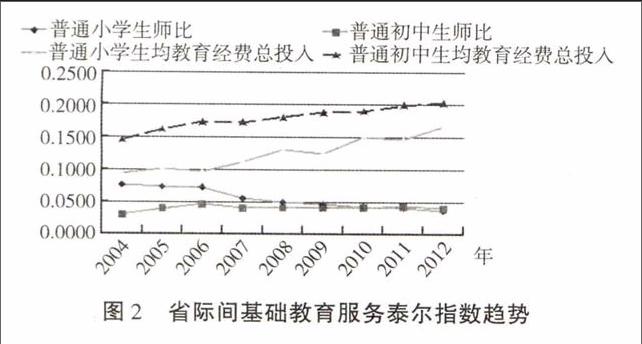

图2描述的是2004—2012年省际间基础教育服务的泰尔指数趋势情况,反映了我国省际间基础教育供给均等化程度的变化情况。从本文所选取的四个评价指标来看,2004年以来普通小学生师比和普通初中生师比不平等状况逐渐改善,特别2006年以来,泰尔指数呈下降趋势,这说明从普通小学、普通初中的办学规模上来看,省际之间的差距逐渐缩小,但是绝对数值仍然很大,缩小普通初中办学条件、资源配置等方面的差距还需要努力。但是,基础教育经费投入的泰尔指数自2004年以来不断攀升,这表明省际间基础教育投入的非均等化程度加剧,这与我国实施公共教育均等化战略相违背,值得政府决策者注意。究其原因,发达省份出于人才需求和公共教育发展的需要,对基础教育服务投入力度加大,而欠发达省份财力不足或重视程度不够,相对而言,对基础教育的经费投入无论是在总量上还是在增长幅度上,均比不上发达省份,因而造成这种差距不断扩大。教育是一个地区经济发展、社会稳定和文化繁荣的基础,特别是基础教育是人才育苗的起步阶段,实现对公共教育的均等化供给意义非凡,值得各地政府高度重视。

图2省际间基础教育服务泰尔指数趋势

3.公共就业服务供给均等化绩效评价

就业问题是政府着力解决的严峻问题,实现公共就业服务能够在保障居民就业方面发挥重要的作用。鉴于数据的不可获得性,本文对省际间公共就业服务均等化进行绩效评价过程中,选取了城镇登记失业率和每10万人拥有职业介绍机构数这两个指标进行泰尔指数测算。从图3省际间公共就业服务泰尔指数趋势图来看,城镇登记失业率的差异非常小。可能由于我国在就业统计方面的特点,各省的城镇登记失业率很低,基本保持在4%以下,因而城镇登记失业率的泰尔指数较小。但是考察每10万人拥有职业介绍机构数,泰尔指数在这11年间略有波动,基本上呈扩大趋势,特别是在2008年以来,这种不平等程度最为明显,2008年泰尔指数为0.2647,但到2010年泰尔指数上升为0.4220,2012年仍然维持在0.4005,这反映了职业介绍方面的基本公共服务供给差距很大。这可能与2008年金融危机爆发以来,经济下行导致的失业问题严重,比如沿海经济发达省份失业问题严峻,就业需求加大,促使政府致力于公共就业服务保障方面的投入,但由于各省之间就业形势不同,这种不平等态势存在差距。

图3省际间公共就业服务泰尔指数趋势

4.公共卫生服务供给均等化绩效评价

利用2000—2012年的数据,选取每千人拥有卫生机构数、每千人拥有卫生技术人员数和每千人拥有卫生机构床位数为测度指标,对省际间公共卫生服务供给均等化进行泰尔指数测算,测算结果如表2所示。

总的来看,公共卫生服务在省际间的差距不大,各省公共卫生服务供给均等化绩效较好。这充分表明近年来在公共财政建设不断完善及中央加大对包括医疗在内的公共服务投入调控力度背景下,我国公共卫生服务的均等化取得了较好的效果,各省之间的公共卫生服务差距在逐步缩小。就具体指标而言,卫生机构的发展在2003—2008年的差距不大,但从2009年以来这种不均等化趋势加剧。从卫生技术人数的拥有量来看,泰尔指数虽有波动,但总体上呈缩小趋势,特别是近年来,这种差距缩小趋势显著。从卫生机构床位数泰尔指数来看,各省的不平等程度逐年下降,这表明差距在逐年缩小,特别2009年以来,泰尔指数缩小到0.05以内。究其原因,与我国进行医疗体制改革、优化对医疗资源的配置和加大公共医疗卫生服务投入密切相关。2009年,国家实施“新医改”政策开启了新一轮医疗体制改革,国家出台了一系列政策加大对落后地区、欠发达地区的医疗卫生投入,有效促进了公共卫生服务的建设与发展,使地区间公共卫生资源得到了优化配置;制定了合理的医疗区域发展规划,对城乡、省际、东部和中西部、大医院和基层医院等横纵间的基本公共卫生服务均等化产生了显著成效。因此,经过多年的发展,各省公共卫生服务的差距在缩小,均等化绩效整体表现较好。

5.社会保障服务供给均等化绩效评价

本文对社会保障服务供给均等化绩效进行测度,选取城乡居民社会养老保险参保率、新型农村合作医疗保险参保率、城镇基本医疗保险参保率、城市最低生活保障待遇水平和农村最低生活保障待遇水平等5个指标进行泰尔指数测算。2001—2012年各省的面板数据结果显示,社会保障均等化绩效分项目的差异化明显。

从表3各指标的泰尔指数来看,城乡居民社会养老保险和城镇基本医疗保险这两个社会保障制度在各省间的非均等化程度最大。

目前,国家的社会保障制度还处于试点阶段,2009年国家实施新型农村社会养老保险制度试点,2011年国家实施城镇居民社会养老保险制度试点,2014年国家实现城乡居民社会养老保险制度合并运行。基于各省居民收入差异、财政能力、经济发展水平、社会保障待遇水平、城乡社会养老保险制度的发展历史不同,省际间城乡居民社会养老保险制度的不平等程度明显可以理解。城镇基本医疗保险参保率泰尔指数频繁波动,但上升趋势明显,特别是2008年以来,这种差异明显扩大。这种差异变化应该与本文选取数据有一定关系,2008年国家统计局对城镇基本医疗保险参保率数据进行了城镇职工和城镇居民基本医疗保险制度参保率合并,鉴于2007年实施城镇居民基本医疗保险制度试点,各省在城镇居民基本医疗保险制度覆盖率方面的差异,导致城镇基本医疗保险参保率泰尔指数差距扩大。但是,应该看到,无论是单个制度,还是合并制度,其泰尔指数都是0.1600以上,这表明在城镇医疗保险制度建设上,各省之间的差距很大,不平等程度较高,致力于缩小各省城镇基本医疗保险制度建设的任务很重。再看新农合、城乡低保的泰尔指数,省际之间的差距不大,且呈下降趋势。这与新农合在2010年以来实现了全国基本全覆盖有关系,新农合制度实行自愿参保、政府补贴和高报销比例等制度特征,获得了农村居民的信任,该制度的运行效果好,已经实现了均等化绩效<sup>[9]</sup>。同时,城乡低保制度经过10多年的发展,各省在待遇水平方面的差距也在缩小,均等化绩效也较好。

四、结论及政策建议

1.研究结论

本文基于泰尔指数对各省的基本公共服务供给均等化绩效进行了测度,结果表明,各省份在基本公共服务供给中的非均等化现象较为明显,而且不同基本公共服务供给的非均等化现状及趋势存在显著差异。究其原因,基本公共服务供给非均等化就是一个财力匹配建设和组织重视程度的双重问题。前者是基本的资金保障,后者是有力的组织保障。基于本文研究,省际间基本公共服务供给非均等化的原因有:第一,省际间经济发展的差距。经济发展差异决定了各省对基本公共服务建设的差异,基本公共服务作为一个民生工程很难产生“政绩”,经济落后省份没有动力进行基本公共服务供给。第二,省际间财政能力的差异是导致基本公共服务供给非均等化问题的最重要原因。财力是最基本的保障,基本公共服务供给需要财政的大力投入,各省财政能力的差异导致基本公共服务投入存在差异。第三,政府决策者的执政理念与行政作为。在“唯GDP政绩观是从”的地方政府考核体系下,基本公共服务供给作为政绩考核体系中最无法显现成绩的指标之一,也会影响政府决策者在执政理念上的偏差和行政行为的扭曲。

2.政策建议

第一,强化政府基本公共服务供给均等化职能。调整财政收支结构,扩大基本公共服务的覆盖范围,将更多的群体纳入到服务范围,财政收入解决财政、企业和居民收入之间的失衡,财政支出解决不同项目之间的失衡以及中央与地方政府之间的失衡;保持公共服务项目价格的相对稳定<sup>[10]</sup>;规范转移支付方式,优化财政转移支付制度,提高一般性转移支付规模和比例,加大公共服务领域投入,完善均衡性的转移支付方式;建立健全法制化和透明的监督机制,不但包括有效的财政监督,还应当包括政府内部的专门监督和司法监督,以及新闻舆论监督等等。

第二,构建多元化基本公共服务供给区域均等化格局。根据各个基本公共服务项目的自身特点,适当引入竞争机制以提高供给效率,以高效率的供给方式确保基本公共服务供给区域均等化发展;根据不同基本公共服务的特点及现状,尝试和探索更为有效的供给方式,以多元化的供给方式确保基本公共服务供给的均等化发展;加强对私人部门和第三方部门的引导,构建基于不同群体利益充分表达与覆盖的多方合作机制,以多元化主体参与确保基本公共服务供给的均等化发展。

第三,建立基本公共服务供给区域均等化标准。充分考虑每种公共服务的特点与内容,并结合特定的社会经济发展水平,确保与民生相关的最基础的公共服务均等化供给<sup>[11]</sup>;标准设定的形式可以多样化,根据不同的服务项目所具备的特点和差异性,建立货币标准、实物标准、时间标准相结合的标准体系;标准的设定保持动态性,基本公共服务所包含的内容在不同的时期有所不同,相关的标准也应该随之变化,确保内容与标准的匹配性。

第四,构建基本公共服务供给动态监测体系。健全政府管理绩效评价机制,增加基本公共服务供给及其均等化效果的权重;建立基本公共服务监测与评估制度,在中央政府的指导之下,根据有关基本公共服务供给均等化的标准,要求各政府成立监测与评估组织机构,每年对所辖区域的基本公共服务供给状况,做出具有一定权威性的评估,并将结果形成公报予以公布;由以投入力度为主要评价标准转向以基本公共服务需求的满足程度为主要评价标准,结合制度内与制度外的基本公共服务供给状况,为形成以需求满足和社会公正为导向的基本公共服务均等化政策提供更有价值的参考依据。

参考文献:

[1]谢芬,肖育才.财政分权、地方政府行为与基本公共服务均等化[J].财政研究,2013,(3):2-6.

[2]潘心纲,张兴.当代中国基本公共服务均等化的实现路径[J].江汉大学学报(社会科学版),2014,(2):29-34.

[3]臧乃康.基本公共服务均等化的政府绩效评估障碍与消解[J].江苏社会科学,2009,(3):115-120.

[4]张忠利,刘春兰.发达国家基本公共服务均等化实践及其启示[J].中共天津市委党校学报,2013,(2):72-76.

[5]刘德吉. 国内外公共服务均等化问题研究综述[J].上海行政学院学报,2009,(6):100-108.

[6]马慧强,韩增林,江海旭. 我国基本公共服务空间差异格局与质量特征分析[J]. 经济地理,2011,(2):212-217.

[7]类骁,韩伯棠,尚瑶. 长江三角洲地区知识溢出水平研究——基于泰尔指数方法[J]. 科学学与科学技术管理,2011,32(6):81-85.

[8]和立道. 医疗卫生基本公共服务的城乡差距及均等化路径[J]. 财经科学,2011,(12):114-120.

[9]赵仑,刘东红.基于制度改进模型的财政公平收入分配研究[J].商业研究,2012,(8):114-119.

[10]徐开金.“社会事业发展均等化”系统探析[J].管理学刊,2013,(4):59-62.

[11]李平,陈萍.城市化、财政支出与城乡公共服务差距[J].财经问题研究,2014,(9):64-71.

(责任编辑:孟耀)

Performance Evaluation on Equalization of Interprovincial

Basic Public Service Supply

HU Hongbing,SU Meng

()

Abstract:Improving the equal access to basic public service is a very important project for our country to develop our harmonious society. Based on literature review, we build the standardization system for equalization of basic public services supply accompanied with five first-level indexes including basic infrastructure, basic education, public employment, public health and public social security and sixty second-level indexes. This paper makes a system analysis on 2000-2012 interprovincial basic public service supply taking advantage of Theil index. Result show that non-equalization exists in interprovincial basic public service supply and difference exists in status and trend of different types of basic public service. Difference in economic development and fiscal capacity, and governing idea and administrative work, can explain the phenomenon.

Key Words:basic public service; performance evaluation; equalization