主观视点理论的语言学观照

宋 晖

(北京第二外国语学院 文学院, 北京 100024; 华中师范大学 语言与语言教育研究中心, 湖北 武汉 430079)

主观视点理论的语言学观照

宋 晖

(北京第二外国语学院 文学院, 北京 100024; 华中师范大学 语言与语言教育研究中心, 湖北 武汉 430079)

邢福义提出的“主观视点理论”可以很好地解释句与句之间的语法语义关系。延展其理论外延发现,“主观视点理论”在语法层面、词汇层面和语用层面都有所反映。在词汇层面,“视点”所及之处正是同义词之间的差异性所在。在语法层面,对语法概念基础、否定、话题和话语标记等都具有较强的解释力。在语用层面,说话人通过语气视点、逆向视点和关系视点等实现自己的语用目的。由此,“主观视点理论”在语言学理论上具有一般意义。

主观视点理论; 语言学; 词汇; 语法; 语用

一、“主观视点理论”要义

(一)概念讨论

视点,也称“视角”(perspective)。申丹从叙事学的角度给出定义:“视角”或“叙述视角”(Focalization,Point of View,Viewpoint,Angle of Vision,Filter,Focus of Narration,Narrative Perspective)指叙述时观察故事的角度。但同时也指出,自西方现代小说理论诞生以来,从什么角度观察故事一直是学界关注的一个焦点。随着历史的发展,出现了纷呈不一的名称以及各种界定和分类,也造成了很多混乱。“视角”的内涵究竟是什么?它属于故事层还是话语层?应如何区分不同类型的视角?围绕这一概念出现了哪些混乱?这些混乱的症结何在?回答和廓清这些问题,对于叙事理论的发展具有重要意义。实际上,独立于故事的人才可以有“观察故事的角度”。①

在语言学家看来,“视角”更倾向于主观化。邢福义在论证复句格式与复句语义关系时,对“主观视点”问题进行了深刻阐述:“复句语义关系具有二重性:既反映客观实际,又反映主观视点。客观实际和主观视点有时重合,有时则不完全等同,而不管二者是否等同,在对复句格式的选用中,起主导作用的是主观视点。”他还指出:“应该看到,复句格式为复句语义关系所制约,包括受到主观视点的直接制约和客观实际的间接制约;但是,还应该看到,复句格式一旦形成,就会对复句语义关系进行反制约,格式所标明的语义关系中就直接反映了格式选用者的主观视点”。②沈家煊认为,“视角”就是说话人对客观情状的观察角度,或是对客观情状加以叙说的出发点。这种“视角”主观性经常以隐晦的方式在语句中体现出来,并且认为有必要区分“句子主语”(sentence subject),“言者主语”(speaker subject),或称作“言说主语”(utterance subject)。③

对于“主观视点理论”(本文不再区分“视角”、“视点”和“主观视点”),我们认为有以下三点需要廓清。第一,不同学科对于“视点”的认识基本一致,即人看待世界可以有不同的角度,所谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,我们认同戴维·迈尔斯之于此的精彩表述:“客观现实的确存在,但我们总是透过信念与价值观的眼镜观察它们。”④第二,在语言学中,“视点”离不开言语交际主体,言语交际主体可以和句法上的主语一致,也可以是第三者。第三,我们认为不存在没有主体的观察角度,所以,“客观视点”不是本文要讨论的内容。但必须要提及的是从命题的角度来说,语言的客观性表现为说话人只是忠于信息的传递,而其中并不涉及说话人的任何态度和情感。王敏和杨坤也曾指出,“客观性”的语言通常不表达说话人的观点和态度,但语言一旦体现说话人的信仰或态度,就在一定程度上具有主观性。⑤

(二)与“主观性”的理论区别

“主观性”和“主观化”密切相关,甚至可以认为“主观性”是“主观化”在共时层面的体现,“主观化”体现了“主观性”的发展历程,更为关注语言单位在语法上的结构演变。“主观性”的研究热点纠结于第二人称代词、认识类情态类动词,这主要是基于研究者语言观的态度,沈家煊对于语言的认识更为强调,他认为,“语言不仅仅客观地表达命题式的思想,还要表达言语的主体即说话人的观点、感情和态度。”⑥如果说,“主观性”的研究是“我”对“我”的关注,那么,当“我”对“他”进行“我的关注”时,这种“关注”就成了“交互主观性”,吴福祥认为“交互主观性指的是说话人/作者用明确的语言形式表达对听话人/读者‘自我的关注’,这种关注可以体现在认识意义上,即关注听话人/读者对命题内容的态度;但更多的是体现在社会意义上,即关注听话人/读者的‘面子’或‘形象需要’”。⑦

“主观视点理论”相较于“主观性”来说理论色彩更为浓重,更为重视共时平面的书面语与口语语言材料的研究,研究的范围更为广泛,既触及语法研究、语义研究,又涵盖语用研究。在语言观上,“主观视点理论”得到了“确定性与不确定性理论”的支持。客观事物的根本属性就是物质性,这自然是“客观性”的要义,语言的命题意义恰恰体现了事物的客观性,这种客观性实际上就是物质的确定性,同时物质是运动的,所以运动性也是客观事物的根本属性,可以说,作为言语交际主体对待同样的交际片段会“因人而异”,“见仁见智”,这种“不确定性”是由不同主体的视点差异造成的。所以,从这个意义上讲,“主观视点理论”可以比较全面地涵括基于语言静态层面的使用动态性。

邢福义1991年在《汉语复句格式对复句语义关系的反制约》一文中提出的“主观视点理论”主要是针对复句语义关系的,我们可以看出其至少涵括了两重关系,即主观视点和复句格式的关系,客观实际和复句格式的关系。复句格式就像一个篮子,用它买什么取决于拎篮子的人,买的东西是实实在在的。但是篮子的大小会对买的东西有所影响,不可能拎着篮子买电视,买到的东西反映了拎篮子人的诉求。可以说,“主观视点理论”很好地解决了言者、句法框架和客观语义的关系问题。其实,除此之外,“主观视点理论”对解释一些语言现象具有一定的普适性。李宇明也提到:“主观视点的主导作用,不仅适用于复句,而且也适用于所有的语言现象,具有普遍的理论意义。”⑧

二、词汇层面的视点类型

(一)词汇“羡余”在于视点不同

同义词汇的问题向来被认为与语言的经济性原则有所抵牾,虽大多数学者都认为这是“羡余”现象,其存在有其语用动因,但因无法从理论上彻底解决这一类问题而将其归为另类。“主观视点理论”可以根据语言单位不同的语表形式反映不同视点对这类问题给予举例式类型区分。

1.方式视点

方式视点是强调说话人的相近表达实际上是体现了其对不同方式的关注。如在汉语史中,“请间谏”和“赐清闲”都是“私下里交谈”的意思。按照王云路所言都是“密谈”的意思。⑨如《史记·李斯列传》:“李斯数欲请间谏,二世不许。”和《汉书·蔡义传》:“愿赐清闲之燕,得尽精思於前。”但前者强调的是以“间”的方式密谈,更在意谈话的私密性;后者则更关注以“清闲”的方式密谈,更在意谈话的轻松的氛围。

2.关系视点

关系视点是同一所指之所以用不同能指在于其与说话人的关系不同。如在现代汉语中“二奶”和“小三”都是在法定夫妻关系以外的介入婚姻家庭中的人。“二奶”是基于妻子的视点;“小三”是基于夫妻的视角,和“第三者”更为接近。之所以会产生这两种说法,与言者对语言单位的本身的关注视点有关,如果说话人是基于“妻子”的个人立场用“二奶”更为合适,如果说话人是基于“夫妻”双方立场,即把“夫妻”作为一个家庭整体来使用这个语言单位,用“小三”更为合适。关系视点在英汉比较中看得更为清楚,尤其是在亲属关系上,从“daughter-in-law”(儿媳妇),“son-in-law”(女婿)中,我们可以看出英语中亲属关系更看重法律层面的双方关系,而汉语中则更注重自身的家庭观念,“儿媳妇”是从“儿子”的角度来看待“法律上的妻子”,“女婿”(“婿”,即丈夫)是从“女儿”的角度来看待“法律上的丈夫”。

(二)不同语言的视点有差异

1.反转视点

反转视点主要体现在对于词汇的理解需要先找到立足点,然后再依此理解。如在英语中,利用否定方式构词而成的“unhappy”,通常是用于和“happy”对举使用,或用于本来应该是“happy”的,但实际上却是相反的情况,也就是说在理解“unhappy”时,要先以“happy”为基点然后再加以认识。对类似情况的研究,沈家煊认为,与此相关的一个现象是,贬义词常以褒义词加上否定词缀的形式出现,如ungood,unhappy,unbeautiful,相反,褒义词极少以贬义词加上否定词缀的形式出现,如没有unbad、unsad、unugly这样的词。沈家煊基于乐观假说和人类偏向“正常”(Normality)的认知心理对此做出合理解释。我们可以这样认为,“乐观假说”支持褒义优先,但这条认知规则仅仅对褒贬、肯定否定形容词似乎更为有效。一旦进入动词领域,条件稍微放宽一些,这种解释的反例便会非常多,如“unlock”(把锁打开)“unpack”(把行李打开)“disembark”(下船/车/飞机),而“反转视点”恰恰可以很好地解决这些问题,“unlock”的使用者不是采取“不去锁”这个动作,而是基于已经“锁上”这个视点采取“打开”这个动作。同理“unpack”也不是“不包裹行李”,而是基于已经“包裹”这个视点采取“打开”这个动作;“disembark”也不是“不上船”,而是基于已经“在船上”这个视点采取“下来”这个动作。由此,我们可以修订“乐观假说”为对于中性词语视点不定或者可以反转视点。

2.内涵视点

内涵视点主要反映出使用者关注词汇不同的内涵。如同样是大学生,汉语的使用者着眼于“大学”这一阶段性,所以,称不同阶段的大学生为“大一学生”、“大二学生”、“大三学生”、“大四学生”。而英语的使用者则着眼于新的阶段、毕业前及毕业的阶段,所以,称不同阶段的大学生为“freshman”、“sophomore”、“junior”、“senior”,需要注意的是英语中并不强调是高中阶段还是大学阶段,所以,新生既可以是大一新生,也可以是高一新生。

3.细节关联视点。

主要体现为词汇形成的理据有不同的细节关注。如在汉语中“人字拖”关注的是拖鞋上系带的形状,而英语中“flip-flop”称之为“夹趾拖鞋”则关注的是系带接触脚的具体部位。

4.文化视点

文化视点是指词汇所反映的文化义不同。文化义的不同是跨文化交际中更要注意的,如汉语中“喜鹊”与喜事、吉利和运气等联系,而英语中“magpie”则多是唠叨,饶舌的代名词。“杜鹃”在汉语中是报春鸟,在英语中“cercococcyx”则往往指傻子。所以,从跨文化的角度来说,“主观视点理论”可以使我们从不同的角度看待问题,避免极端化倾向。当然,除此之外,还有一种文化视点与语义指向分不开。如“她嫁错了人。”和“She has married the wrong guy.”按照通常的解释,汉语中认为“她”错,而英语中则认为“guy”错。

(三)命名问题纳入统一解释

由此,我们可以对不同的语表形式而表达同一语里意义的命名现象做出统一解释。姚双云认为,实体的命名一般都讲究理据性。以往对命名的理据性很少从主观视点的角度考察,实际上,很多事物的命名与主观视点有关。同一件事物观察视点不同,表达方式就不同。比方,“手提电脑”还可称之为“笔记本电脑”、“便携式电脑”、“膝上型电脑”,这四个短语所指称的事物相同,其中心语都是“电脑”,但是修饰语不一样,分别为“手提”、“笔记本”、“便携式”、“膝上型”。选用的修饰语不同,着眼点是不一样的。其中“手提电脑”着眼点是可用手提的特点,“笔记本”着眼点是其小巧的外形,“便携式电脑”着眼点是其携带方便的特性,“膝上型电脑”着眼点是其可以置于膝盖上的特点。由于观察的视点不一样,强调的特点有区别,所以,同一所指有不同的能指。类似的语言现象还有许多,像邵敬敏和刘杰谈论的“手机”、“大哥大”、“移动电话”、“手提电话”的词群竞争问题也可以依此解释。对于同义词而言,其差异性正是“视点”所及之处。

三、语法层面的体现

(一)对语法概念基础的理解呈现差异化

不同的语言对于语法概念基础的理解会呈现出差异化,主要涉及时间和空间的语法表现形式。时空问题既是深刻的哲学问题又是语言表现问题,语言学界对时间的讨论多集中在动词的延展性、助词的动态性等方面。石毓智论及英汉形容词的动态化特征时认为,英语的形容词自身缺乏时间过程,所以必须要借助判断词“to be”来表达这一过程,如“be careful”等,汉语则把形容词的程度表达看作动态过程,如“小心一点儿”。

以往对于汉语是卫星框架语言还是动词框架语言的讨论实际上是探讨动词问题在空间上的表现。卫星框架语言的假设可以部分地解决汉语动补结构与处所宾语搭配的问题,如“进入饭店”、“走入大楼”,路径的表达者“入”必须附着在主要动词上,这一点和英语比较一致,英语采用“go into”的形式,英语的“enter”来自法语。而动词框架语言则通常用概念合并的方式,使一个动词既表达动作又表达路径,如法语的entrer(进入)和西班牙语的entrar(走入)。这实际上体现了凸体与衬体空间关系的位置观照,当观照点在于凸体与衬体的过程性位置变化时,位置变化以融入的形式体现,卫星框架语言可以很好表达,认知方式应该偏向于次第扫描。当观照点在于凸体与衬体的整体性位置变化时,位置变化以突进的形式体现,动词框架语言可以很好表达,认知方式应该偏向于总括扫描。

(二)主观视点造成的否定失效

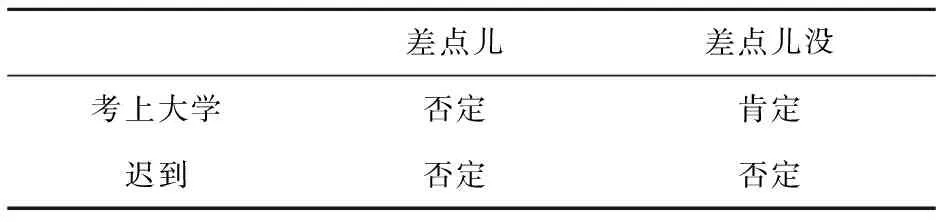

主观视点造成否定失效与上文邢福义(1991)所论及的语义关系直接反映主观视点的看法一致,说话人的主观视点在语法结构中起优先选择作用。如,通常认为“差点儿”和“差点儿没”在希望发生的事情前(如“考上大学”)分别表示否定和肯定。在不希望发生的事情前都表示否定(如“迟到”)。这就出现了不对称的情况,即“差点儿”无论在何种情况下都表示否定,我们认为这是由于主观视点造成的否定失效。如表1。

表1 否定失效的表现

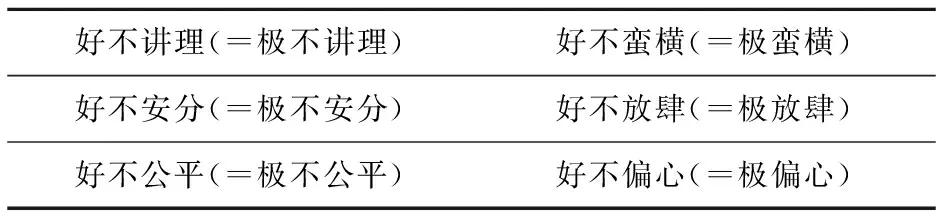

“差点儿”可理解为距离“标准”略微不足。所以,“差点儿考上大学”是“只差几分考上大学”的意思,“差点儿没考上大学”则是“超过几分考上大学”的意思。同样,“差点儿迟到”是“距离迟到短暂的时间”,按理说,“差点儿没迟到”是“迟到了短暂的时间”,可恰恰因为“迟到”是说话人不希望发生的,所以主观视点使“差点儿没”中“没”应该表达出来的否定含义丧失,仍表达“差点儿”的意思。所以,遇到中性事件的时候,比如“差点儿没进球”既可以是肯定的,又可以是否定的,取决于说话人的立场。除此之外,沈家煊在论证中性名词语义偏移时认为表2为不对称形式。

表2 否定与否定失效

右列中的肯定形式实际上也是由于主观视点造成的否定失效。在英语中也有类似个案,如I could care less./ I couldn’t care less.(我压根不介意。)因为说话人不希望自己给人留下“斤斤计较”的印象,所以,“not”的否定就消失了。

(三)为认知语言学提供理论参照

认知语言学的语言观可概括为经验观、凸显观和注意观。这就决定了无论是相对独立的“句法视角”还是认知视角都难以摆脱认知语境以及相关文化常识的束缚。相对而言具有普遍认知主义倾向的各种认知框架也只能陷入无休止的修改与完善当中。“主观视点理论”恰恰可以修补由差异性带来的理论骑墙问题,即使是对于“范畴”的划分也不可能被整齐划一地构建,陆俭明和沈阳指出,典型范畴的建立显然跟人的主观感受的因素有关。有学者做过一个实验:1号为典型的杯子,2—5号越来越不典型,如果设置三个场景:喝咖啡、吃饭、插花装饰,结果在吃饭的场景,有人从2号开始就称作碗,在插花场景,要从5号开始才有人称作碗。可见,范畴的划分还体现了人的主观态度,这种“个性”在不同的“框架”或“脚本”中得以呈现。

不同场景的语义获得可以通过不同心理扫描实现,按照Langacker(1987)的说法,对于复杂场景的认知处理可以有两种关联方式,一种是总括扫描,一种是次第扫描,并对enter、into和in的认知方式区别对待。张恒悦根据 Talmy阐述的视角原理,认为“一CC”和“一C一C”分别对应着不同的语义认知模式。“一CC”:如“一个个”,对应“统合型认知”模式,特征是说话人对由多数个体组成的集合做宏观视角(perspective point with global scope of attention) 的扫描。由于采用的是全景式的宏观视角,说话人注意的是集合的整体状态,而对集合里的个体不予关心。“一C一C”: 如“一个一个”,对应“离散型认知”模式,特征是对集合中的多数个体以微观视角(perspective point with local scope of attention) 进行观察,由于说话人采用的是微观的逐一聚焦式的视角,随着视线的移动,相关个体被独立前景(foreground) 化,集合以离散的方式被认知。由此,说话人采取哪种方式表达深刻反映了其认知视角。

(四)为话题型语言提供理论支撑

话题在汉语中存在与否一直以来有不同看法,汉语是否属于话题型语言便纠结于此,而英语是否一定是主语型语言也有不同看法,沈家煊以萧伯纳的五幕剧Pygmalion为样本,调查其中场景描写部分,结果是采用“目标”在前,“背景”在后的有15例,而采用“背景”在前“目标”在后的句式共有18例。这与英语主语型的看法是相悖的。

话题和述题,与主语和谓语经常不容易区分,前者是从言语交际活动的角度创设的一对概念,后者是句法学从语言结构的角度设定的一对概念,主语谓语是仿照西方语言学的特点嫁接到汉语的,最大的问题是英语中主谓通常是一致的,而在汉语中,主语通常可以省略,主谓的一致关系不是汉语的典型特征。话题相对于整个句子来说,更大的作用在于利于句子围绕于此展开叙述,也就是说话的出发点。而主语可以不起到这样的作用,如“那本书,我看了三遍。”显然,“我”是主语,“那本书”是话题,“我看了三遍”是对“那本书”的叙述或说明。再如“我看了三遍那本书”,这句话的话题和主语重合都是“我”,“看了三遍那本书”是叙述“我”怎么样的。所以,范晓和张豫峰等认为,虽然两个句子的词语相同、动核、动元、语义成分、配价关系也相同,但由于它们各自的视点不同,新、旧信息不同,表达的侧重点、语用目的、语用效果也都相应不同。詹姆斯·保罗·吉也提出,在任何小句中或者在任何由几个小句组成的句子中,他必须选择把什么放在首位。“首位”的意思是任何出现在小句主语之前的成分,如果主语之前没有成分,那就是主语本身。放在首位的成分产生一种视角,小句或句子中的任何其他成分都是通过这个视角来观察的。它是小句或句子中其他信息的出发点。它设置了一种语境,通过这个语境我们可以观察小句或句子中其余部分的信息。

(五)话语标记与主观视点互嵌

作为话语分析(discourse analysis)的一种手段,话语标记(discourse markers)通常被认为是语用学研究范畴,如果从历时的角度对话语标记溯源式研究,话语标记与语法化、主观化等问题必然勾连不清,尤其是在英语中相当一部分内嵌第一人称的小句已不再具有真值意义,反映说话人的态度或情感,话语标记的言者作用突显。特劳戈特(Traugott)和威尔兹彼卡(Wierzbicka)在对第一人称单数和心理动词组配的研究中,认为作为话语标记的“I guess”、“I know”中的动词guess、know对主语有依赖性,并认为,这是由于说话人可以直接感知到自己内心的想法,但对他人的想法只能是间接推测。实际上,这反映了心理类动词要求说话人的主观性程度有所不同。在句法上,第一人称单数和心理类动词结合紧密,使用频率高,容易造成语义磨蚀,最终实现话语标记化。

四、语用层面的视点类型

(一)语气视点

现代汉语的句子按照语气划分,可分为陈述句、疑问句、祈使句和感叹句。在言语交际活动中,说话人有意或无意通过视点变换的方式表达言语交际活动。如:

(1)老婆和几个朋友逛街,没看到是红灯就过斑马线,交警看到了咆哮道:喂,你们几个!老婆居然怯怯地说:我们六个,六个……

“交警”用的是感叹语气或祈使语气,“老婆”变换为疑问语气,由于说话人对语气的不同理解产生了两种不同的语气视点,从而造成特殊的语用效果。疑问语气的“被视点化”比较常见,再如:

(2)话说高中那会儿,一次校会上,校长在上面训话:“你们这些人,都高中了,素质还这么低!花坛里的花朵是用来欣赏的,却偏偏有人去摘,如果你摘一朵我摘一朵那会摘多少?”“两朵。”队伍后面一同学高声回答。

校长用“如果你摘一朵我摘一朵那会摘多少?”来质疑,句子是反问语气不需要回答或者默认回答,而答语“两朵”则是将反问语气变换为疑问语气,即所答非所问,造成语用效果。语用的高频使用和说话人的不同理解有可能使某种语气固化,当固化以后,语气问题就由语用问题转换为语法问题。英语中的虚拟语气是说话人通过条件从句对时间的反向表达,利用动词的形态变化实现语气变换。

(二)逆向视点

逆向视点是说话人“不按正常的套路出牌”,从与正常视点相反的方向进行言语交际活动。如:

(3)一户人家有三个儿子,他们从小生活在父母无休止的争吵当中,他们的妈妈经常遍体鳞伤。爸爸问:“你们三个以后结婚想怎么生活啊?”老大想妈妈太可怜了!于是说:“我以后要对老婆好点。”老二想结婚太没有意思,于是说:“我长大了一定不结婚!”老三想原来老公是可以这样打老婆的啊!于是说:“我要娶个胖一点儿的老婆,那样打不坏。”

上例中,老大和老二的想法是基于基本社会伦理的默认视点,老三则与正常视点相反,违背基本社会伦理,实现其特定的交际效果。

(三)关系视点

关系视点是说话人进行言语交际活动时基于自身(非对方)构建交谈内容的方式。如:

(4)爸爸:爸爸几岁了?

儿子:爸爸五岁了。

爸爸:怎么才五岁?

儿子:有了我才有爸爸。

爸爸的问话带有交互主观性,这使儿子在回答时基于自身来构建“爸爸”的词汇意义,由此产生了特定的语用效果。我们看到关系视点的实现通常是换位思考的结果。如:

(5)奥巴马的老婆去买花,花店老板说:“你真幸运,嫁给了一位总统!”她微微一笑说:“我嫁给你,你也是总统!”

“她”也是基于自身的视点,而非从“总统”的视点出发构建交谈内容,这种语用效果往往反映了说话人看待问题的全面性。换位思考后构建的他者关系往往体现了说话人的交际智慧。如:

(6)一女性好友,生性大大咧咧经常语出惊人。一日与男友不知何故争吵,坐公交车时想让其当众出丑,便大声说:“活该挨打了吧,谁叫你勾引别人老婆!”心想:小样敢和我斗,这次糗大了吧!正得意间,她男友异常淡定地回了句:“是啊,想不到你老公那么厉害!”她红着脸憋了一站果断下车。

女性说话人呈现给公众的视点是“她是男人的老婆,而这个男人去勾引别人显然是不道德的”。而男人的回答则颠覆了这个判断,即“女友是被勾引的对象”。在第三者看来,男女说话人是勾引者与被勾引者的关系。男人的答语确立了平等地位,不丢面子。决定视点变换的“关键先生”是对于“别人”的理解。在女性说话人看来,“别人”是除了“男性”之外的第三者。而在男性说话人看来,“别人”是除了“女性”之外的第三者。虽然都是第三者,却涉及四个人,在女性说话人看来,说话人是女性1,男友是男性1,别人的老婆是男性2和女性2。在男性说话人看来,说话人是男性1,“别人老婆”对应了“你老公”,你则复合了女性1和女性2,(别人)老公是男性2。所以,逻辑上答问是自洽的,男性说话人巧妙地复合女性1和女性2。

(四)位置视点

位置视点是在不改变命题的逻辑语义的基础上,说话人有意对语言单位的前后顺序采取的选择性使用。如:

(7)饮酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml,小于80mg/100ml的驾驶行为。醉酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为。

说话人对画线的语言单位有两种表述方式,一种是20毫克每百毫升,80毫克每百毫升,也可以表述为每百毫升20毫克和每百毫升80毫克。采取哪一种表述方式完全取决于说话人的交际目的。在现代汉语中这种例子比较多,如“苹果每斤五元”“苹果五元每斤”采取哪一种表述方式也都是由说话人对于语言单位位置的选择性使用决定的。

五、结语与余论

“主观视点理论”在词汇层面、语法层面和语用层面上的全面有效应用从根本上反映了语言在动态层面与静态层面的统一,所以,姚双云更是认为“这是具有普遍意义的普通语言学理论”。“主观视点理论”在词汇层面和语法层面反映出其抽象性特点,这从不同的视点类型中可见一斑。而动态性首先体现在语用层面,语用层面对语言的运用具有即时性和具体性的特点。“主观视点理论”必然在说话人的态度、立场等方面有所反映,尤其是在话语交际层面的运用,可以说,创造性的言语交际活动离不开说话人对语言视点的控制和运用。徐世华在论证转折性幽默时,有这样一个例子,“给你50万元——冥都银行的。”说话人通过“冥都银行”来造成特定的语用效果,正是突破了“钱”和“银行”的常规性存储关系。除此之外,说话人如果能够善于利用视点转换,也会造成特定的语用效果。如:

(8)两个十岁的外甥跟我聊天,他们体型都比较胖,我问哥哥长大想找什么样的老婆。哥哥说“反正不想找个胖的!”我疑问,他很淡定地说,“胖的,晚上睡觉会把我压死!”弟弟说,“找个瘦的,你就不怕把她压死啊”。

弟弟利用视点转换使交际活动带有浓重的辩证性。

主观视点的运用在言语交际活动中是缺省性的,说话人在言语交际时通常是“戴着有色眼镜”的,所以“见什么人说什么话,到什么山上唱什么歌”才成为公理。

由此,我们认为,语言研究的突围至少可以有两个维度,一个维度是必须充分考虑语言单位的语境化问题,以往关于种种“本位”观的研究实质就是语境大小的问题,笔者认为,“语法研究不能忽视语言环境的作用,在动态的语用环境中为语法研究突围”。另一个维度是范畴化问题,所谓的范畴化问题就是语言单位的类化,一方面要使语言理论能够尽量覆盖更多语言单位或者语言现象,另一方面要使语言单位相对抽象化群聚来反观理论。这两方面的互补关系使语言理论在辩证中完善和具备更强的解释力。

注释

①申丹:《视角》,《外国文学》2004年第3期。

②邢福义:《汉语复句格式对复句语义关系的反制约》,《中国语文》1991年第1期。

③⑥沈家煊:《语言的“主观性”和“主观化”》,《外语教学与研究》2001年第4期。

④戴维·迈尔斯:《社会心理学》,侯玉波、乐国安、张智勇译,北京:人民邮电出版社,2006年,第9页。

⑤王敏、杨坤:《交互主观性及其在话语中的体现》,《外语学刊》2010年第1期。

⑦吴福祥:《近年来语法化研究的进展》,《外语教学与研究》2004年第1期。

⑧李宇明:《20世纪现代汉语语法八大家——邢福义选集·跋》,萧国政编,长春:东北师范大学出版社,2001年,第596页。

⑨王云路:《中古汉语词汇史》(上),北京:商务印书馆,2010年,第388页。

责任编辑 王雪松

A Linguistic Approach to Subjective Perspective Theory

Song Hui

(School of International Communication, Beijing International Studies University, Beijing 100024;Center for Language and Language Education Central China Normal University,Wuhan 430079)

Professor Xing Fuyi’s “subjective perspective theory” may well explain the syntax and semantic relationship between sentence and sentence. With the extension of the theory, it is found the “subjective perspective theory” can be reflected in lexical, syntax and pragmatic levels. In the lexical level, the “perspective” is where the difference between the synonyms lies. In the syntax level, the conceptual basis of grammar, denial, topics and discourse markers and so on have a strong explanatory power. In the pragmatic level, a speaker realizes his pragmatic purpose through tone perspective, reverse perspective and relation perspective. Therefore, the “subjective perspective theory” has general significance in linguistics.

subjective perspective theory; linguistic; lexics; syntax; pragmatics

2015-08-20

教育部人文社会科学研究青年基金项目“现代汉语转折类话语标记研究”(13YJC740079);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“汉语复句关系词语的理论解释和实际应用”(13JJD740012);北京第二外国语学院2015年校级科研项目“主观视点理论与转折范畴研究”(15A007)