古道上的狮子和香料

李桥江

狮子是非洲热带草原动物,中国不产狮子。但是,中国却形成了一种对雄狮崇拜的文化现象。王侯将相,商贾大户,无不以门前立有威猛的雕刻雄狮为荣,民间则有舞狮子等等。另一方面,历史上西方对产自中国的香料趋之若鹜。那么,中国狮子文化以及西方对中国香料的渴望是通过什么实现的呢?

张骞凿空西域,打开了东西方之间交流的通道——丝绸之路。从此,各国的奇珍异兽通过丝绸之路源源不断地来到中国,来到新疆……

一种迎合

法国学者,著名伊朗史学家阿里·玛扎海里在《中国—波斯文化交流史》一书中提到,从汉代开始,中国与波斯古国安息王朝就通过丝绸之路展开了贸易往来。秦汉起始,中国成为世界超级大国,在随后中国独领世界风骚2000年。中国精细的农业文明以自给自足为主,天朝大国几乎不需要任何外来东西,即可以满足国家和人民的需要。

阿里·玛扎海里认为至少在东汉初年,波斯商人便通过丝绸之路将非洲的狮子、长颈鹿、鸵鸟、猞猁孙、猎豹等动物贩运(朝贡)到了中国。后来,南亚各国则将大象等动物通过这条古道,辗转运到中原。

汉朝是当时世界上一个伟大的一段历史时期,汉高祖刘邦至汉景帝刘启时期的汉朝,经济实力缓慢上升,成为东方第一大帝国,与西罗马并称两大帝国。汉武帝时期,大汉帝国已经成为世界上最强大的帝国之一,汉匈对决,匈奴帝国战败向西逃遁。中亚和西域各大国闻而惧之。张骞凿空西域,打开了东西方之间交流的通道,仰慕东方大国的中亚乃至其他各国,纷纷收集奇珍异兽朝贡汉庭,民间商贸活动亦由此兴旺。丝绸之路开通了东西方贸易的通道,中国从此成为世界贸易体系的中心。

公元前138年,汉武帝在秦代的一个旧址上扩建了一处名为上林苑的大型园林,上林苑是一座集多种功能为一体的园林,其中就饲养着外邦进贡的狮子、大象等珍奇异兽。

雄狮不怒而威,素有百兽之王称谓,化外番邦小国朝贡狮子,迎合了大汉天子“唯我独尊,雄视天下”的心理。自汉代以后,接受番邦小国朝贡狮子,成为中国历代君王的喜好之一。

也正是从汉武帝开始,狮子走进了中华大地,被华夏民族接受、喜爱,并逐渐将其神化,赋予各种寓意,将其形象广泛用于祠堂、陵墓、宫室、寺庙、府邸建筑前及家具、碑刻、器物等的各种装饰图案中,起祥瑞、辟邪等不同的象征作用。中国独创的狮子舞也在节日、丰收庆典时大受欢迎,历经千载不衰。狮子到了中国,演变为具有中华民族特色的典型艺术形象流传于世,以致西方一度称中华民族为沉睡的狮子。

狮子的价值

明朝中期,穆斯林商人契达伊在中国游历百天,写了一本《中国志》,该书第十五章有这样一段记述:一头狮子值三十箱商品,每只箱子中都装有一百种不同商品,其中有绸缎、马镫、缎纹布、丝绸、铠甲、剪刀、小刀、钢针等。每种商品单独成包,每只箱子中共包一千个包。为了交换一头狮子,他们(明朝皇室)得用三十箱商品。

而在同期,作为重要的战略物资,明朝官方得到一匹波斯马,仅需要花费狮子十分之一的商品。由此可见,外来狮子在明代如何受天朝皇室的青睐。

遗憾的是除了一本《中国志》,契达伊本人没有留下任何可供后人研究的资料。不过,中外史学者通过契达伊的文字,断定他是肩负有“使节”身份的商人,而且是丝绸之路上一个非常大的商人。同时,他的名字“契达伊”显然来自契丹的谐音。有学者因此认为契达伊是契丹人,即便契达伊不是契丹人,他对丝绸之路以及中国也非常熟悉。

那么,狮子是在什么时期完成了中国本土化的呢?

我们不妨从佛教在我国的传播过程来回答这个问题。佛教是源自古印度的宗教,自东汉经丝绸之路传入中国,到了隋唐时期佛教完成了本土化的过程。其中,隋唐时期佛窟造像艺术浓郁的中国特色以及弥勒佛、观音等就是最好的体现之一。非洲雄狮在中国显然也经历了同样本土化的程序。

历史上,中国历代皇帝向来以天朝大国的开放态度,兼容并蓄外来文明,进而发扬光大为我所用。隋唐代海内一统,中国封建社会达到鼎盛时期,丝绸之路保持畅通150年。狮子等世界奇珍,通过丝绸之路源源不断进入了中国。至此,狮子文化在华夏大地实现了本土化。

权贵阶层对狮子的追捧,必然影响到民间百姓。普通大众无力消费价格昂贵的活狮子,天朝的工匠,发挥聪明才智,创造出了狮子雕刻以及其他各种以狮子为主的器物,满足了人们对狮子的需求。

狮子的演化

刘自兵先生在《佛教东传与中国的狮子文化》一文中所作的探讨,为我们了解狮子在华夏大地的演变历程提供了另一个视角:

狮子在中国的艺术形象与其应用范围随时间而演变,大致可以分为东汉——神化的雏形时期;南北朝——双轨发展时期,狮子现身于宗教与世俗作品中;隋唐——鼎盛时期,狮子形象日益丰富,初具中国化狮子雏形;宋元——走向世俗时期,狮子少了威严,多了媚态;明清——程式化时期以及近现代的继承和发展。

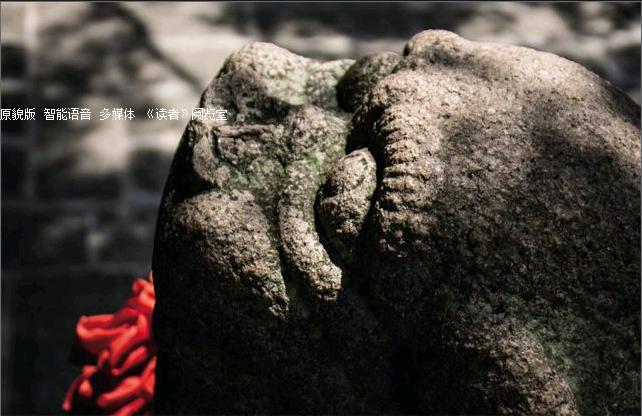

现存最早的狮子形象,是山东嘉祥武氏祠的东汉石狮。武氏祠位于山东省嘉祥县东南15公里的武毛山下,是东汉武氏家族的墓地。这一狮子张嘴扬首,其肌肉劲健,四肢强壮,筋络历历在目,颇具狮子的雄威风范。除此以外,目前所知道的东汉时期的狮子还有四川省芦山县姜公祠的杨公墓石狮,陕西咸阳出土、陕西石刻陈列馆收藏的狮子等,他们均属早期的狮子造型。而将狮子作为祠墓前的守护兽,正折射出当时人们意识形态中的狮子的概念——奇异之兽,可以驱邪辟难,守护逝去的人们。这当是早期狮子绝大多数以祠墓前的石像形式出现的缘由之一。

三国两晋南北朝时期,中华大地佛教昌盛,石窟寺、寺院如雨后春笋般在中华大地勃发,佛教艺术随之传播开来,受其影响,印度风格的狮子形象,也在中国的石窟艺术中盛行起来。按照《涅盘经》的描述,印度风格的狮子有很多明显的特征,包括方颊巨骨、头大眼长、眉高面广、修脊细腰、牙爪锋利等。这些特征,或多或少地体现在狮子形象中。山西太原市华塔村出土的东魏郭妙姿造释迦牟尼像石座上的双狮,左右围着香炉,仰首翘尾作互相争斗状,神态生动。而北朝释迦牟尼立像,与大多数浮雕在石座上的狮子不同,将两只狮子安置在佛脚的左右,可谓别出心裁。endprint

这一阶段的佛教狮子形象,千差万别,姿态殊异,但总体风格显现出佛教文化的痕迹,意味着佛教传入中国后,造型写实的狮子形象也随之在中国流行。另一方面,由于狮子深入人心,其形象也开始成为某些器物造型。

唐高宗乾陵位于陕西乾县的梁山,陵山的四面均置石狮,高度均在3米以上,多呈蹲坐式,外形呈三角形构图。乾陵石狮形象鲜明而强烈,体魄雄伟,气势非凡。乾陵石狮作为石狮雕刻的巅峰之作,对后世石狮雕刻影响深远。宋代石狮最显著的特点是从陵墓石狮向生活化和装饰化发展。这一时期除帝王陵墓之外,石窟、寺观、祠庙、住宅、园林中也出现很多石狮雕刻。

樟脑与麝香

阿里·玛扎海里在《中国—波斯文化交流史》一书中,还论证了中国樟脑、肉桂、姜黄等香料经过丝绸之路进入波斯,然后被世界认知的过程。

阿里·玛扎海里在研究中国与波斯文化交流过程中发现了一个有趣的现象:西方通过伊朗认识了亚洲香料,伊朗则是通过丝绸之路与中国的贸易了解了香料。也就是说最早认识和使用亚洲香料的是中国人,中国是古老香料品种的原产地。

樟脑是当代药剂学和化学中非常珍贵的原料之一。6世纪,樟脑作为出自远方的作物在萨珊王朝中占有重要地位。它被同时用于制药业和香料业。萨珊王朝开始形成使用樟脑香脂的习惯。萨珊王朝需要的樟脑通过丝绸之路源源不断传送到波斯。中国是当时世界上最大的樟脑生产和消费国。这种情况一直保持到近代,资料显示,1868—1870年间,仅台湾就出口樟脑6 800吨。

我国境内野生樟树生长在四川、广西、福建、台湾等地。生活在这里的古人大概从樟树气味具有杀虫作用受到启发,上古时代就知道樟脑了。他们把整棵樟树粉碎,然后用蒸馏的方法提取樟脑。在中医药中樟脑被用作镇静、祛风、发汗、止痛等。波斯人则将樟脑视为神药,富贵人家还用樟脑熏香亡者尸体,达到防腐效果。

作为香料樟脑用于许多复合香料中,如在玫瑰油中添加适量樟脑,便可做香脂等。

阿里·玛扎海里认为:可以肯定的是,在中世纪以前,中国樟树林的面积很大。8世纪,樟脑贸易变成世界性的,中国樟脑显然无法满足市场需求,樟脑供不应求,人们开始寻找新的樟树资源。于是,中国樟树种植者发现了苏门答腊——婆罗洲樟树。

麝香是中世纪亚洲掌握其中奥妙的所有香料中最受重视和需求量最大的。波斯上流社会对麝香的追求超过了龙涎香、樟脑和芦荟。麝香也因此成为中世纪文化的象征之一。阿拉伯人丹尼尔说过:在梦里拆开一个麝香香囊者,就会与一富贵女子结婚。一般来说,梦见麝香者将会变成智者或强者。生活在中世纪的人对麝香之推崇可见一斑。

波斯人最早认识的是吐蕃麝香,即青藏高原麝鹿麝香。实际上,早在吐蕃崛起之前,青藏高原与中原地区已经有了民间麝香贸易。

伊朗在3—7世纪消费的麝香均来自中国,因为无论伊朗还是帕米尔都不产麝香。麝香交易的路径则为丝绸之路。

肉桂与桂皮

公元224年(或227年),萨珊王朝的创建者阿尔德希尔建立了萨珊王朝,其子沙普尔一世继承王位之后,东征西伐,取得了对罗马帝国以及东方贵霜战场的胜利,赢得了“伊朗与非伊朗之地诸君之王”的称衔。这个时期保存下来的大量史料,为我们了解丝绸之路上香料贸易提供了珍贵的材料。

肉桂(桂皮) 即桂树树皮,是中国人非常熟悉的一种香料和中药材。不论是作为香料还是中药,我国消费者认为桂皮的价值取决于树龄,桂树越老,桂皮越好。树干的皮比枝条好。这种情况一直持续到现在。年老的、粗糙的和外表被苔藓覆盖、内部呈鲜艳棕色的桂皮,一直被视为上品。

萨珊王朝的波斯文称肉桂为“中国的药”。伊朗人通过丝绸之路与中国贸易了解了肉桂,并且迷恋上了这种集香料与药用价值一身的“中国的药”。西方从伊朗获取了“中国的药”之后,随即发现桂皮是一种灵丹妙药,可以做兴奋剂、消化剂、解毒剂,同时对感冒、哮喘等多种疾病有效。

我国广西和广东等地分布有野生桂树。古人发现了桂皮的妙用之后,不仅利用野生桂皮,还将桂树引种到种植园广泛种植,获取桂皮。后来,中国人把寻求桂皮的目光推向了更靠南方的安南(越南)等地,并在这一带发现了野生桂树。到了宋代,中国人又发现了一种赤道品种,即“锡兰肉桂”(斯里兰卡)。1658—1832年,英国“东印度公司”控制锡兰肉桂生意,对于偷盗小段桂皮者都要处以死刑。1920年,仅法国就消费了240吨肉桂,其中还不包括含有强烈丁香花蕾香味的桂油精。

尽管锡兰桂皮从未成为丝绸之路上的贸易品,但到了近代它却成为中国桂皮的重要竞争品,以至于在西方人看来,真正的肉桂产于锡兰。为什么会出现这种现象呢?

中国人自己保留了天朝客商钟爱的大块桂皮,向西域胡人出售价值和功效相对差的细枝桂皮,久而久之,形成了西方对细枝桂皮的爱好,并且出现了东西方不同的口味地理特征:老肉桂供汉人使用,嫩桂皮供胡人消费。这也是西方出现肉桂与桂皮两种称谓混乱的原因之一。在中国二者是没有区别的。

姜黄与大黄

姜黄因其含有姜黄素、姜黄油等而被古代东西方当成珍贵的香料、染料或药材。波斯人认为姜黄有抗坏血和兴奋作用,被当做利尿剂和香料兴奋剂使用。

提到姜黄,许多现代人可能不知其为何物。其实,姜黄距离现代人的生活并不远,姜黄甚至就在我们的一日三餐当中。姜黄粉中加入适量黄辣椒粉,小豆蔻粉、香菜粉和茶等其他香料粉,就是咖喱粉。在制作糕点方面,姜黄则是最佳的天然色素被广泛使用。

姜黄(包括姜)无疑也是在萨珊王朝时期,经丝路进入了波斯。中国人同样是最早认识和利用了姜黄。阿里·玛扎海里在对姜黄的传播途径研究过程中,还发现姜黄从中国传播开来之后,不同地区的人对姜黄的用途有了极大地拓展。姜黄的气味不利于害虫和昆虫,生活在海洋地区的民族(密克罗尼西亚)采用姜黄涂身,以防止鲨鱼进攻。endprint

中国则在很早以前就使用姜黄保护织物和纸张。阿里·玛扎海里在查阅古籍时发现,染有姜黄的纸张从未发现虫蛀现象,而这些染有姜黄的纸张均来自中国。

大黄似乎是为数不多的被单独作为药材,经过丝路贸易进入波斯,继而被西方接受的大宗货物之一。中医很早就掌握了大黄的性能:直接入药为泻药。经过加工炮制,大黄就变成一味具有滋补作用,并且对多种疾病有着神奇疗效的良药。波斯以及西方接受大黄之后,一度曾经认为大黄是“万灵神药”。

阿里·玛扎海里在中国香料以及大黄等通过丝绸之路向世界的传播方面所做的研究,堪称凿空之举。但是,他对这些植物如何首先被中国人发现和利用却未曾提及。西方人所说的“万灵神药”,让我突然想起我国古老而神秘的炼丹术。所谓的炼丹术,不过是人类早期化学实验而已。中国人能够在一两千年前掌握大量植物的秘密,并且加以利用,其中,肯定凝聚了炼丹术士的智慧和心血。

安息茴香

安息茴香,即孜然。现有资料称安息茴香由西亚安息古国传入古龟兹。1958年,新疆维吾尔自治区外贸局将其定名为安息茴香,并一度成为新疆重要的出口创汇产品。1989年,仅库车县安息茴香产量就达到372吨。

安息国,也称为安息王朝,起始于公元前247年,公元224年(或227年)被萨珊王朝取代。安息是伊朗历史上一个重要的王朝,安息王朝期间,中国大地则经历了从秦到汉代的全过程,公元前119年,张骞出使西域抵达乌孙,曾派遣副使前往安息。汉使返回时,安息也派了使者随同来汉朝观光,并以鸵鸟蛋和耍魔术之人献于汉。这是中国与伊朗最早发生直接往来的历史记载。实际上,在汉武帝之前,安息国即通过匈奴与中国有了贸易往来。安息茴香很可能就是在这个过程中进入了新疆。

人们常常将安息茴香等同于小茴香,甚至有些资料也是如此,其实这是一个谬误。安息茴香和小茴香同属于伞形科植物,它们就像猫科动物中的虎和狮子一样,生长环境迥然不同,完全是两个不同的植物物种。安息茴香主要分布在从北非到中西亚的干旱少雨地区,小茴香则主产于广东、广西等地阴湿、土壤疏松的山地。

在香味上,安息茴香和小茴香也有明显区别。安息茴香富有油性,加热到一定温度,会散发出一种浓烈的香味,风味极为独特,主要用于调味、提取香料等,是中亚地区烧烤食品的主要佐料之一。小茴香适宜于炖煮提香,在烧鱼炖肉、制作卤制食品时,小茴香能够使之重新添香,故称之为“茴香”。二者之间另一个较大区别是,青嫩小茴香的茎叶常被用作包子、饺子等食品的馅料,味道鲜香无比。安息茴香嫩茎叶虽然可作蔬菜,但是,在新疆等安息茴香种植地,主要为采收种子。

查阅安息茴香在新疆的种植史,我发现一个奇怪现象,很长一段时期,安息茴香主要种植区在库车一带。唐代安西都护府时期,今库车区域为安西都护府府衙所在地,那么安息茴香或许还有另一种传播可能,即由唐代安西都护府辖区传入波斯,也就是说此“安息茴香”很可能是“安西茴香”。

公元640年安西都护府设立,安西都护府管辖范围包括今新疆、哈萨克斯坦东部和东南部、吉尔吉斯斯坦全部、塔吉克斯坦东部、阿富汗大部、伊朗东北部、土库曼斯坦东半部、乌兹别克斯坦大部等地。endprint