陇南,陇原之南,陇上江南

文/周小虎 图/王 诚

陇南,陇原之南,陇上江南

文/周小虎 图/王 诚

陇南,这个一看名字就能想到“甘肃南部”的地区,是甘肃唯一的长江流域地区。因为境内气候宜人,山川钟灵神秀,既有南国之灵气,又具北国之雄奇,所以陇南还有“陇上江南”之意。

去陇南,有两条路:一条路是沿着西汉水旁边的省道徐礼公路西下,沿路领略秦人先祖遗留的淳朴民风,遥想人文始祖伏羲出生地仇池的悠久历史;另一条路是顺着与白龙江平行的316国道东进,欣赏保存最为完好的汉三颂之一的西峡颂摩崖,参观革命前辈习仲勋两当起义的纪念馆。

西汉水畔的秦邑

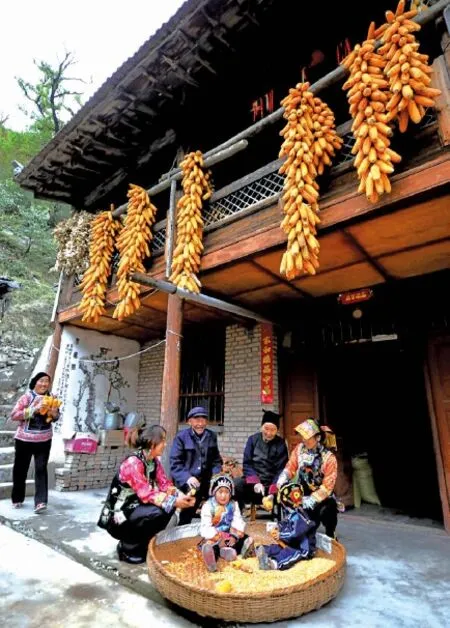

沿西汉水而下,但见五颜六色铺陈在河岸两侧,玉米的翠绿、胡麻的浅绿、菜地的油绿和小麦的金黄,浓浓淡淡地挤在一起,赐予行人满眼彩色。

沿路直行,过了平南镇,道路分了岔,一座叫祁山堡大桥的石拱桥通向西汉水的左岸。这座拱桥被称为“祁山堡大桥”实在夸张,桥身其实很短,仅二十几米长;不过,桥虽不大,却占了意义重大的“大”:桥那边通向陇南市西和县,桥这边是陇南市礼县。

礼县这个西汉水畔的小县,一直以来都有一个“著名”的头衔——“国家级贫困县”。人们对礼县的认知,多年来都集中到“贫困”二字之上。上世纪末,考古学家在礼县东的大堡子发现秦公墓之后,人们才明白礼县是一个不容忽视的地方,它是秦族、秦文化的真正发祥地。这个偏安一隅的小县,向世人揭开了它被重重包裹的神秘面纱。

一说起我国历史上的第一个大秦帝国,世人只知它是在关中地区壮大起来的,但却少有人知秦先祖们的真正发祥地——秦邑。传说中秦人的历史,多与养马有关。秦人的先祖嬴非子是位名副其实的“弼马温”,因养马有功,被周天子赐“嬴”姓。嬴非子养的马膘肥体壮、能征善战,当年牧马的地方就在秦邑,而这个地方即今天甘肃东南部的陇南地区。

秦人养马,不但让更多秦人走出了秦邑,更给秦邑地区的人留下了先进的养马技术。当地人凭借养马的优势,逐渐形成了历史上一以贯之的骡马交易中心。

礼县盐官镇上的骡马交易市场处于群山环抱之中,是西北地区最大的骡马交易场所。西北的牧区相当多,但不管产自何处的骡马在辗转之后都被集结于此交易,然后再分散到全国各地。

盐官镇是个极富有特色的小镇。早晨,在一阵阵骡马的嘶叫声中,小镇开始了它的一天。住在小镇上的人们习惯了在骡马铃当的叮叮当当声中起床。铃声响过之后,小镇变得热闹非常。大街上,卖服装的、卖锅碗瓢盆的、卖小电器的、卖果蔬的都相继开张。

盐官镇西边临河堤的地方最为热闹,那里是骡马交易的地方。戴着一顶顶白帽的牙行(回族中介)穿梭于市场中,忙得不可开交。他们用沿袭于若干世纪前的手势语在衣袖中进行交易,如果买者、卖者以及牙行三方同时发出笑声,那准是一笔多赢的买卖做成,戴白帽子的牙行也得到了自己应得的报酬。

离盐官镇不远的地方有座小山,这座小山就是大名鼎鼎的大堡子山。上世纪90年代初,人们在大堡子山中发现古墓群。经专家考证,这个古墓群正是秦国的开国之君秦襄公和夫人的百年福地,是秦人的第一陵园“西垂陵园”,也是《史记》中记载的秦人发祥地“西犬丘”。可悲的是,大堡子山古墓群中的大多数文物被盗,流失海外。这是陇南人最不愿提的一笔,也是仅次于敦煌莫高窟后的再一次巨大的文物流失海外的悲剧。

大堡子山上如今盗洞密布,看上去满目疮痍,就像一个摇摇欲坠的老人,身躯羸弱。在见证了数千年历史之后,如今失去可资见证的东西,它的存在还剩下多少意义?

连绵不断的群山环拥着礼县,而群山之中,大堡子山最高。登上大堡子山,能感受到它的王者之气扑面而来。山脚下,西汉水缓缓流过。在西汉水两岸的众多植物中,我们可以看到《诗经·秦风》中描述的蒹葭在随风摇曳着。不过,在礼县,它有一个更亲切的名字“毛毛草”。时隔几千年,“蒹葭苍苍”的美景早已被茂盛的庄稼取代;《诗经》中的伊人,我们也无缘得见。不过,在河水平缓的回水处,一群赤裸裸的孩子,七八岁到十几岁不等,在水里扑腾着,嬉闹着,恣意纵情。我们经过时,他们也不避讳,大胆地从水里站起来,甚至跑到公路中间,撅着屁股朝司机扮鬼脸,大吼大叫。

西汉水两岸赤裸光秃的土山上,很少有树木与绿色,让我无法把它和“陇上江南”联系到一起。出了礼县县城的西汉水,迫不及待地向南一拐,向着西和镇流去,而我们疾行的省道也同时变得窄了许多。

伏羲诞生地——仇池山

公路在脚下万丈深渊的悬崖边上左旋右转。太阳像是被那些尖利的山峰挂住了,整个河谷处在浓厚的山脉倒影之中。

山高路陡,我们提心吊胆地进入石峡,而进入石峡也就是到了西和镇。满山遍野的油菜花梯田旋成一条条黄线,一片片白色地膜把油菜田隔开来,呈现出绿中有黄、黄中有绿的美丽景象。

山体也被油菜花的金黄色染醉了,看上去像是一幅精彩绝伦的油画,这景致虽然比不得江南秀丽,但却绝对比礼县的秃山美丽多了。

西和人都生活在山梁上,生活在云雾中,仿佛是云中的神仙。在众多大山之中,有一座特别高耸的大山,这就是仇池山。仇池山四周险要无比,红崖石壁让人望而却步。金黄的油菜地、高大的核桃树、一幢幢新农房,构成了陇南山区里独有的胜似江南的风景。

一条柏油路一直通向峰顶,不到十分钟车程,就轻松到达。置身山巅,放眼望去,无限风光尽在眼底。左手蜿蜒曲折的西汉水,把重叠的山峦分开,隔河相望。右手依山而建的村庄和飘带似的油菜田,把仇池山和其他山脉紧密连接,使群山更为秀美。山顶上阵阵和风吹过,野花香味沁人心脾。

据宋代罗沁著的《路史》载:五千年前的上古时代,人文始祖伏羲生于此山。历史上,军寇多次在此安营扎寨,仇池山也有“大山寨”之称。

在仇池山的山崖半腰,有一口泉叫神泉,从这里流出来的水能强身健体,老百姓喝上这些水能延年益寿。这口泉的所在地还是迎接巧娘娘的地方,巧娘娘就是织女。每年农历六月三十晚上,仇池山附近未出嫁的姑娘们穿上盛装,以村为单位列队整齐,挑上巧娘娘神像,端上香蜡纸盘,在老年妇女的引导下来到神泉举行迎巧仪式。主持者焚香点蜡,燃纸放炮,迎请巧娘娘队伍的领头人跪迎接拜,其余姑娘则站在河边齐唱《迎巧歌》,一路唱着歌将巧娘娘请进院,“乞巧活动”也就开始啦!

农历七月初一至初六,乞巧的姑娘们到附近的村庄交流歌曲舞蹈,联络同乡邻里之间的感情,神泉也暂时安静几天,等待乞巧活动的高潮。初七这一天,天刚亮,大庄小村的乞巧队伍都要来到仇池山的神泉下歌唱、舞蹈。主持者焚香化纸,燃放鞭炮敬水神,姑娘们手拉手跳唱《迎水歌》。活动在晨曦中开始,一直持续到正午。午后,乞巧队伍敬奉巧娘娘,祈祷一年五谷丰登、百事顺意。

到了晚上星光满天的时辰,送巧娘娘返回天庭的时刻就到了。鞭炮初响,姑娘们将巧娘娘连同莲花台一并挑上,唱着酸楚的《送巧歌》来到河边,送“巧娘娘”过天河渡鹊桥,上天与牛郎相会。

“鱼米之乡”武都

顺着与白龙江平行的316国道去陇南,路途要险峻许多。穿过奇石险峰间的公路,头顶随时都会冒出几个突兀悬空的巨石,随时要跌落的样子。不过,我们的担心也绝对不是多余的,在2008年“5·12”地震之后,316国道上有一段时间常常有巨石跌落,这段国道也就常常被禁止通行。

白龙江畔的陇南市武都区是陇南唯一的一个区,是陇南市政府、市委的所在地。来到武都后,我们才知道为什么陇南有“陇上江南”的称谓。武都是一个小盆地,本属北温带,可境内的许多植物和南方的一样,比如矗立在公路两侧的是橄榄树,高山上修剪整齐的是茶树……这些北方本来没有的植物,却在武都广泛生长。武都许多地方种植的农作物是水稻。因为境内河流众多,水量丰沛,武都很有“江南水乡”的地理风貌。

武都郊区的游龙川,土地肥沃,气候温润,地理位置独特,相传是康熙皇帝微服私访时到过的地方,所以得名“游龙川”。被群山环抱着的白龙江由北向南蜿蜒盘旋,恰似一条腾云驾雾的巨龙。巨龙两旁的山梁,如波似浪、含烟点翠。一畦畦黑沃沃的稻田,依偎在白龙江边,像这条游龙的鳞甲,在和煦的阳光下泛着闪闪鳞光。由于水美土肥,游龙川出产的大米颗粒饱满、香味浓郁、色泽晶莹。因此,直到现在它都享有“贡米”之称

在武都,最有意境的时候是早晨。清晨,城市上空雾起云涌,云烟在环绕城市四周的群山中的树林间翻滚,如梦如幻,让人一时分不清自己是在仙境,还是在人间。拍摄白龙河和险峰的拍客们,在筛选武都的美妙影像时,最终留下的都是武都那一座座高耸的雾中翠峰。

在武都,美景让人流连忘返,而呆在家里也别有味道。喝茶是武都人每天必做的功课,家人、朋友得空就喜欢坐到一起,品品茶,拉拉家常。武都人喝的茶是当地自产的绿茶——陇南毛峰。陇南毛峰汤色黄绿清雅,口感纯正醇和,回味悠长持久,是茶中珍品。如果在喝茶时再配上一点陇南开口松子,茶香与松子的香味交融,口齿间的香味无法用语言形容,真是世间最幸福的事。陇南人的日子就在喝茶、写字中幸福地度过。

陇南的山山水水,唯美地诠释了大西北的壮美、大气、灵秀;陇南的山山水水,浓缩了大西北沧桑悠远的文化意蕴和精致秀美的物华天宝。

陇南,这个陇原之南的地方,不愧是“陇上江南”。

(责任编辑/吴曦 设计/张籍匀)