从过渡交融性看五河民歌的艺术特征

王敬

(蚌埠学院 音乐与舞蹈系,安徽 蚌埠 233030)

五河地处淮北平原和皖中丘陵的交界处,有淮河、浍河、崇河、潼河、沱河从境内穿过,地形以冲积平原和丘陵为主,没有山区,所以,该地区没有山歌,只有号子、秧歌、小调、风俗歌和儿歌。四通八达的水路,带来了南北不同的文化,特殊的地理位置使五河民歌在调式音阶、节奏节拍、歌词内容等方面存在多重风格并存的融合性与过渡性,使本地民歌具有了南北兼容的音乐特点。

一、音阶、调式特点

五河地区在调式上具有汉族调式分布的一般规律。根据《五河民歌选》的曲谱分析,五声音阶37首,六声音阶加变宫的19首,加清角的3首,七声音阶1首,六声和七声音阶都是在五声音阶的基础上,色彩性或装饰性地使用清角或变宫两音,它们出现的时值较短,次数较少,在旋律中大多在一拍或一小节内的弱拍弱位上,不占主要位置,因此,五声音阶仍然是旋律构成的主要框架。自宋元以来,我国民间音乐中所使用的音阶形式逐渐形成了北方以七声音阶为主,南方以五声音阶为主,江淮民歌近似色彩区呈现出由六、七声音阶向五声音阶衍变的趋势。五河民歌的音阶调式便体现了这一特点,出现了一定比例的六声音阶,这与淮北平原上的泗州戏等声腔、剧种不无关系。泗州戏为避免从头至尾在同一调高上过于单调,限于唱腔表现的需要,常出现频繁的转调式临时离调现象,甚至有时为了将乐队的过门与唱腔形成对比,也会伴随临时离调,淮北花鼓戏偶尔出现大二度转调也属于同种现象。因此,虽然五声音阶是五河民歌的主体,音乐风格也明显向江南靠近,但是流行于淮北平原的泗州戏、淮北梆子、曲剧中,部分曲目加进了“变宫”、“清角”、“变徵”,形成了六声音阶,并伴随有转调出现,由此看出,五河民歌正体现了这种音阶结构由北而南的过渡性。在调式的分布上,从《我国民歌调式分布的统计与阐释》一文中的统计结果看出,安徽民歌的宫调式只占到15%①周青青:《国民歌调式分布的统计与阐释》,《音乐研究》2009年第2期,第14页。,但是五河民歌宫调式占到了26%,比安徽省平均统计的多出11%,这可能与明初洪武年间改旧制,实施大移民形成的人口交流不无关系,当时的迁移范围南至苏吴、北达山东,表上统计:“山东徴调式占48.3%,宫调式占38.7%,江苏徴调式占36.8%,宫调式占34.2%,不难看出,山东和江苏宫调式的比例都较高,甚至江苏的宫调式与徴调式几乎是平分秋色”②同①。。因而,从调式比例仍不难看出五河民歌的融合性。下面就对五河民歌中主要调式的规律特点分别具体分析。

(一)徴调式

徴调式的主音是sol,支持音分别是其上方纯五度re和下方纯五度音do,这三个音在该调式中大多是最主要的音,并以sol-re-do和re-la-sol的旋法居多。但是在五河民歌中支持音do不一定都作为骨干音出现。如五河地区代表曲目《摘石榴》,支持音do在全曲只在第一句终止处作两拍的停留,起到了稳定调式主音sol的作用,其他都基本出现在弱拍弱位。

谱例1《摘石榴》(《五河民歌选》以下称《民歌选》)第26页

此曲为民族加变宫的六声徴调式,结构是带再现的单二部曲式,全曲结构为|a(4)+b(4)+c(6)|+|d (5)+c(6)|。a、b的旋律骨干音为“sol-mi-do”,c句旋律骨干音转为“re-la-sol”,在b、c两句虽然多次出现“变宫”,但基本都是与re或la连在一起,既形成“-7- ”和“6-7-6”的级进式回旋,体现五河民歌流畅委婉的风格,又形成了向主音sol的倾向性。在衬句(15小节—19小节)中,转而变为la-do-re为旋律骨干音,强调属音“re”和下属音“do”对主音5的支持,色彩音“#fa”和“#do”对调式调性没有影响,不应该作为雅乐徴调式,而是五河当地的地方性唱腔,至于“#fa”出现在强拍强位,本人认为是记谱者的记谱习惯而已,同样的效果完全可以用滑音或前倚音来替代。

乐曲的结构规模短小,使用的节奏型也很精练,主要使用的是来源于地方音乐锣鼓节奏的平均八分音符、附点八分音符和二分音符的交替,这些节奏型也是具五河民歌特色的节奏型。

(二)宫调式

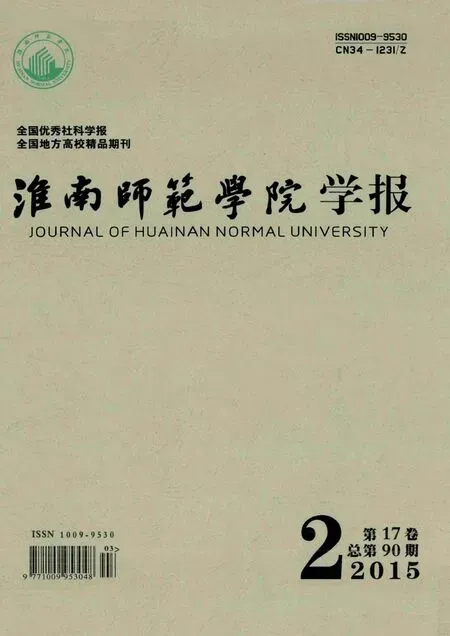

五河民歌宫调式以五声音阶调式为主。宫调式的主音是“do”,支持音由上、下纯五度音构成,由于下方纯五度音“fa”在五声音阶中不存在,随而“la”便成了支持音的代替,但其作用绝不小于“sol”,例如《小二姐检嘴》,是一个两句体的民歌,第一句结束音在支持音sol上,为了保持旋律发展的平衡,第二小节便出现了下方的支持音la,re在整个曲子中具有明显趋向do的倾向,并且起着转换情绪的作用,这也是re音在宫调式中的特殊作用。第二句la出现在do的下方小三度,而不是在do音的上方大六度出现,这样更能体现五河民歌的旋律抒情流丽、含蓄婉约的音乐风格,这在五河民歌宫调式中比较普遍的现象。

谱例2《小二姐检嘴》见《民歌选》第36页

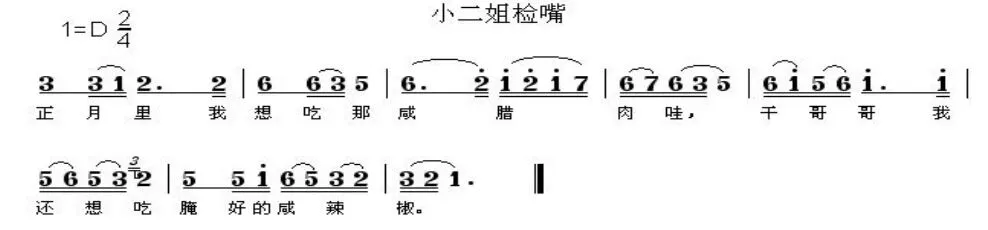

另外,五河民歌也经常出现调式转换的情况,大多在乐曲最后结尾部分,因歌曲情感表达的需要,用以增加民歌的抒情性和色彩性。且以同宫系统调式转换为多。如:《四季颂淮北》便是在D宫系统上的同宫系统转调。开始是d宫调式,后来转入a徵调式,但最后一句结束在b羽音上,给人一种突如其来的新鲜感,使人觉得意犹未尽、意味深长。这种丰富的调式色彩,在五河民歌中也形成了其独特风格。

谱例3《四季颂淮北》(《民歌选》第80页)

二、节拍和节奏

(一)节奏

五河民歌节奏丰富、运用灵活,其中频繁出现的“不稳定性”节奏型,以结合使用最长见,其中在开始处就用的民歌在五河民歌中达到了50%,这类节奏型具有流畅、推动力、匀称等特点。在五河民歌的段式、句式和句逗的停顿处,较多使用了中性节奏型,这种节奏型在句中时,具有不稳定性,而在结束处或句结停顿处时,又具有相对的稳定感。五河民歌在停顿或结束处较多使用这种节奏型与级进音型的结合,旋律上将音乐化简为繁,是为了更充分地表现小波浪式的旋律线条,也是五河人民表达内心细腻情感的需要,从而体现了五河民歌苏吴侬语的曲折圆润、清丽柔和的风格。如《虞美人》中的节奏就具有五河民歌的节奏特点。

谱例4《虞美人》见《民歌选》第57页

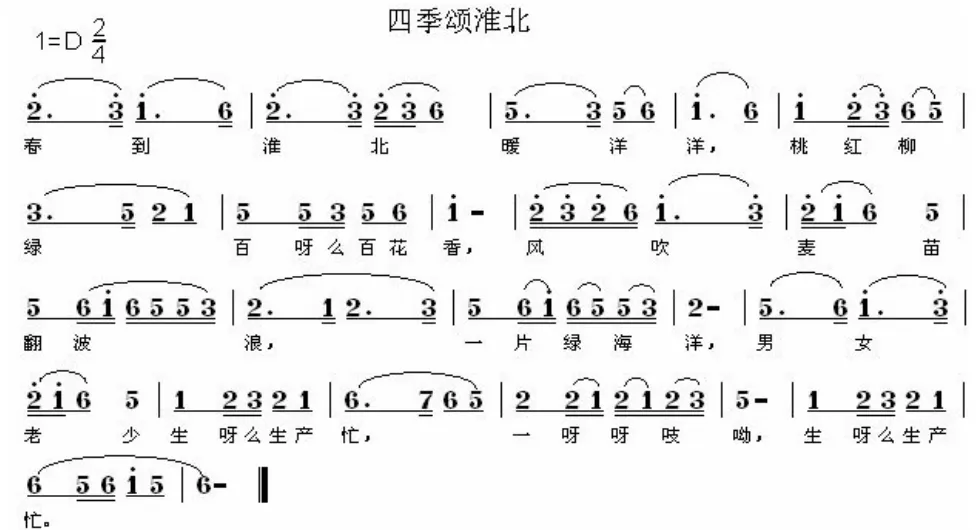

在五河民歌中随处可见的另一种节奏型是0Ⅹ,这种节奏型跟淮北平原上流行的泗州调有着千丝万缕的联系,泗州戏的唱腔特点之一就是后半拍起唱的闪板很多。五河北接泗灵,地处淮北边缘,泗州戏在清朝末年就传入五河,已经有二百五十年历史,泗州戏的第一位女演员就诞生在五河最早的泗州戏班子——霍家班子(泗州戏原来一直由男子扮演剧中男女人物,戏班子里是没有女演员的)。除了泗州戏中出现,在辽宁、河北、山东等北方民歌中也频繁的出现闪板节奏,如辽宁民歌《瞧情郎》、河北民歌《小放牛》、东北二人转等,这种0Ⅹ节奏型使民歌的情绪更加轻松、健朗、风趣,与体现江南的细腻、委婉、流畅、含蓄的前后十六、均分十六等密集型节奏型形成不同的特质。在由北而南风格的转变中,地处江淮过渡带的五河民歌,虽较多地体现江南流丽的密集型节奏,偶尔的闪板节奏也不乏北方的轻松愉快。因此,在五河民歌的节奏上仍表现出既介于南北,又融合南北的特征。如五河民歌《打菜薹》中的前休止,便刻画了妹妹天真、调皮的性格。

谱例5《打菜苔》(《民歌选》第35页)

(二)节拍

节拍作为组织节奏的规范形式,在五河民歌中主要表现为规整拍子和变换拍子两种类型。

1.规整拍子类型

“节拍单位的长度(即强拍周期出现的长度)有宽窄的不同,这对表现内容有很重要的作用。比如4/4与2/4,在表现上就有不同,前者较密,偏于跳跃、积极的性格,后者较疏,偏于丰润、舒缓的性格”①江明惇:《汉族民歌概论 》,上海:上海音乐出版社,2004年,第317页。。在五河民歌中,这种规整拍子类型的民歌是这一区域的主体,2/4拍占主要地位,特别是劳动号子和小调几乎都属这类拍子,主要体现为节奏上的规整。

2.变换拍子类型

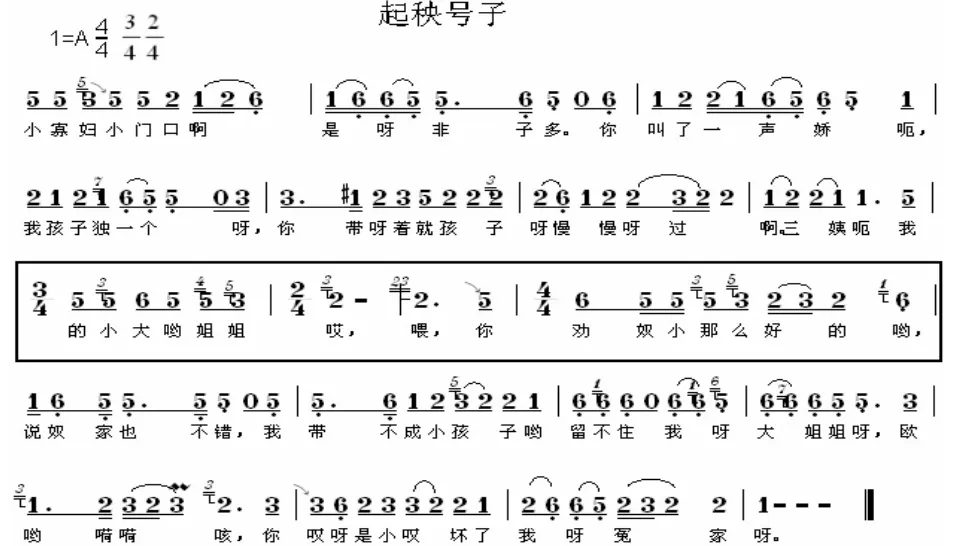

在五河,这种混合拍子基本出现在 “秧田歌”中。还有一些拍子变换,往往出现在五河民歌的“衬字(词)”和“衬句”处。如《起秧号子》。

谱例6《起秧号子》(《民歌选》第8页)

这首民歌是以4/4为主,基本是一字对一音的陈述,语言性较强,3/4和2/4两处采用拍子的压缩构成拍子的变换,通过一小节的3/4过渡到两小节2/4的Ⅹ— 和Ⅹ.Ⅹ节奏,由此,在衬词部分,陈述性歌腔变化成抒咏性歌腔,最终使音乐在情绪上得到某种渲染和补充,以满足情感的需求。

拍子变化的原因,有其自身的客观性。首先是因民歌唱词结构生活化,使其不能完全脱离语言的规律而形成绝对艺术化的旋律形态;另一方面,民歌音调的扩张与收缩,常常能增强歌腔的叙述性或抒咏性,带来旋律结构上的不对称,因此形成节拍或强弱关系的变异。民歌中的变换拍子可以说是音乐中“和中求变”的例子之一了。

三、五河民歌中的变音

“由于语言或其他表现要求的影响,旋律中应用变音的情形,在民间音乐特别是戏曲音乐中式很常见的”②黎英海:《汉族调式及其和声 》,上海:上海音乐出版社,2001年,第73页。,五河民歌中也有变音,其中使用的变音主要是装饰性的,部分是受方言影响,和调式没有什么关联,变音得使用更体现了五河民歌圆润、委婉的风格。如在《摘石榴》里,出现的 和 ,第二个变徵与前面出现的徵构成 “徵—变徵—徵”听起来较为流利,同音间的下方变化半音常常有升高一律的倾向,由于语言音调的关系,本音下方的变化半音也是合乎自然的,第一个变音显然是受到五河方言的影响而形成的,“刚”属于阴平调,调值为31,调型为低降声 ,按字调旋律调型应该有两种可能,或降或平,“刚刚”的旋律调型刚好符合。

当然,民歌手创腔时,旋律除了受方言字调一定的制约,同时,也受当地流行的“传统音调”的制约,这个传统音调是当地人喜爱的、习惯的传统音调,其中还有传统的旋法。五河也有当地习惯使用的传统音调,如本土民歌《摘石榴》 ,在五河还有很多民歌与其开头四小节的旋律、节奏有共同的特点,如《打菜苔》: ;《四季颂淮北》 等等,它们可以被视为地道的五河民歌,都有着相似的音乐主题,但由于运用了不同的手法发展出来的旋律又各有特色。

四、音程特点

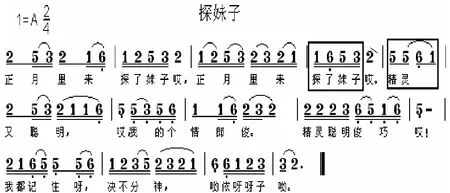

音与音之间的高低关系即音程。五河民歌的旋律以级进为主,以纯四、五跳进为辅,并偶尔会出现七度大跳,这是当地流行的地方戏“泗州戏”女声唱腔最后拖腔部分的特征音程,这也是五河民歌的又一特点。但是,如前所述,五河民歌受江南音调影响,音程上主要以南方民歌柔美的小三度、大二度级进较多,并伴随四、五度跳进以及偶尔出现的七度、十度大跳的结合使用,是五河民歌音程的特点。七度音程跳进除了在泗州戏里出现的,东北民歌中的特性音调之一也是七度跳进,因此,从音程的使用中我们也能感受到五河民歌的南北交融的音乐特点。如《探妹妹》是一首级进与跳进结合的民歌。

谱例7《探妹妹》见《民歌选》第61页

五、歌词中的五河方言

语言学家高明凯说:“语言是一种像各种服饰那样多差别的风俗习惯……风俗习惯都带有地方色彩,所以带有地方色彩的语言支派叫做方言。”一个地方的方言土语与当地的民歌形成是相辅相成和互补共存的①周文林:《“爬山调”的语言艺术及音乐形态探究》,内蒙古师范大学硕士学位论文 ,2004年,第9页。。

五河县方言属于北方官话,方言中没有儿化词,而带附加成分“子”的复合词很丰富,如“早清子”(早晨),“那块子”(那里),“傍中子”(傍晚),“爽子”(什么东西)。如五河民歌中出现的歌词“三月子里是清明;白绸面子竹片心”,又如“陪伴着我的郎开怀拉着知心呱呀”,“拉呱”在五河方言中就是“聊天”的意思。再如五河叫卖调《收废品》中的歌词“可有废品卖……”,“可有”就是“有没有”的意思。

五河民歌里还有许多地方性的衬词,像 “乖乖”、“我的哥嘎”、“你小”、“小”、“呀儿哟”、“高”等等。这些衬字、衬词是地道的五河方言,体现了五河民歌的地方特色。比如“高”在说话时表语气词,表强调作用,另外,“高”还有征求对方意见的意思,比如说“下午过来,高”,就是“下午过来,好不好”,同时是强调,说话者的目的是希望对方能答应。现如今,在五河农村还能听到这种方言。据五河民间艺人介绍,《摘石榴》早先还是三人小戏的时候,每一句歌词后面就有一个衬词 “高”,后来为了推广普及,能被大多数人接受,就把“高”删去了,而且早期的《摘石榴》速度是非常缓慢的,十段歌词,并且每段的旋律不同,唱时伴有较多表演成分。建国后,为了结合时代节拍,文艺工作者将歌曲速度增加一倍,我们今天听到的《摘石榴》是小戏里最精彩、传唱最广的一段。

这些方言土语的使用,充分体现了歌曲的地方特色,使人一听,便了解它大致的区域环境,并知晓是来自于某一特定文化背景而形成的土生土长的民歌特产。

结论

五河地处我国南北过渡地带,因地理位置所致,历史上中原文化和楚文化都对其有一定的影响,东邻江苏,吴文化也影响着该地区民歌的产生和发展。通过对五河民歌艺术特征的分析,不难发现,五河民歌在调式音阶、节奏节拍、音程变音等方面确有存在着多重风格并存的融合性与过渡性。由此,五河民歌体现着当地独特的韵味,既又有别于江南的吴侬软语,也不同于淮北大地的侉腔侉调的粗犷豪放,小波浪式的旋律线条有着很强的抒情性,但在平静、流畅的旋律中,时而会出现一个大跳,则显得更别致、优美动听。另外,由于战乱、灾荒、迁移等各种历史因素影响,五河民歌也会出现移民地迁入的外来音乐元素,从历史学、地理学、传播学等多角度追根求源,对研究五河民歌的发展,具有更重要意义。