耐碳氢酶烯类鲍曼不动杆菌的分子流行病学研究

金 强,姚晓玲,杨晓双

鲍曼不动杆菌在自然界分布广泛,且具有耐干燥、不易被消毒剂灭活等特点,因此成为临床常见及医院感染的条件致病菌,近年来已取代铜绿假单胞菌跃居临床非发酵菌分离率的首位,仅此于大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌位居我国临床常见革兰阴性杆菌分离率的第3 位[1]。与此同时,随着临床上抗生素的大量使用,强大的选择性压力使鲍曼不动杆菌的多重耐药性日趋严重,耐碳氢酶烯类的鲍曼不动杆菌世界各地已均有报道。我院近年来临床标本中鲍曼不动杆菌的分离率持续上升,且多重耐药株逐年增多,已引起临床高度重视,本文收集我院2014年1月-2014年12月临床分离的48 株耐碳氢酶烯类鲍曼不动杆菌进行耐药性和基因同源性分析,报告如下。

1 材料与方法

1.1 材料 菌株来源:48 株耐碳氢酶烯类鲍曼不动杆菌均分离自我院2014年1月至2014年12月临床送检标本(剔除同一患者重复分离菌株),其中来自痰标本37 株,分泌物6株,尿液2 株,血液、脑脊液和静脉导管各1 株。所有菌株的分离培养严格按照《全国临床检验操作规程》(第3 版)进行,鉴定采用法国生物梅里埃公司的ATB Expression 半自动微生物系统鉴定到种。

1.2 方法

1.2.1 药敏试验 采用纸片扩散(K-B)法进行药敏试验,按《临床检验操作规程》(第3 版)操作,结果按照CLSI 2014年标准判断。药敏纸片:哌拉西林、替卡西林、哌拉西林/他唑巴坦、替卡西林/克拉维酸、头孢他啶、头孢吡肟、头孢哌酮/舒巴坦、亚胺培南、美罗培南、复方新诺明、庆大霉素、阿米卡星、妥布霉素、环丙沙星为英国Oxoid 公司产品。MH 培养基为法国生物梅里埃公司产品。质控菌株为大肠埃希菌ATCC25922和铜绿假单胞菌ATCC27853。药敏资料用WHONET5.4 软件进行统计分析。

1.2.2 基因同源性分析 采用肠杆菌科间一致重复序列PCR(ERIC-PCR)方法,参照文献[2]设计引物1:5'-ATGTAAGCTCCTGGGG ATTCAC-3';引物2:5 '-AAGTA AGTGACTGGGGTGAGCG-3',引物和PCR 扩增试剂盒购自上海生工生物技术有限公司。挑取平皿上孵育过夜的纯培养菌落,加入灭菌蒸馏水50 μL 中,95℃水浴15 min,冰浴5min 冷却,12000 r/min 离心5 min,取上清液-20℃保存备用。总反应体系为50 μL,反应条件:94℃预变性5 min,94℃变性1 min,45℃退火1 min,72℃延伸1 min,循环35 次,最后72℃延伸10 min。取10 μL/孔PCR 产物在含溴乙啶的1.5%琼脂糖凝胶上电泳90 min,采用凝胶成像系统观察结果并拍照,条带数目位置完全相同,判为同一克隆株;主条带位置相同,副带相差1~2 条者为基因型相似或密切相关;不满足上述条件者为不同的基因型。

2 结果

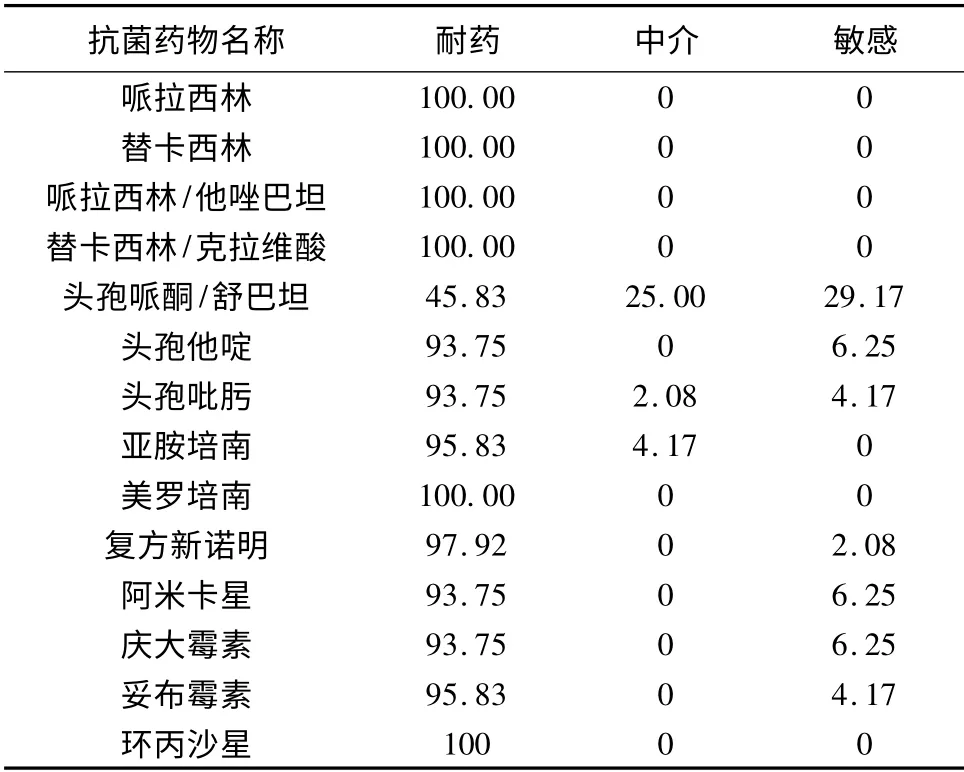

2.1 药敏结果 48 株耐碳氢酶烯类鲍曼不动杆菌不仅对临床常用的碳氢酶烯类药物亚胺培南和美罗培南耐药,而且对大部分的β-内酰胺类、氨基糖苷类、氟喹诺酮类和磺胺类抗生素均有较高耐药率(>93.75%),仅对头孢哌酮/舒巴坦敏感性高(<45.83%)。见表1。

表1 48 株耐碳氢酶烯类鲍曼不动杆菌对常见14 种抗菌药物的耐药性(%)

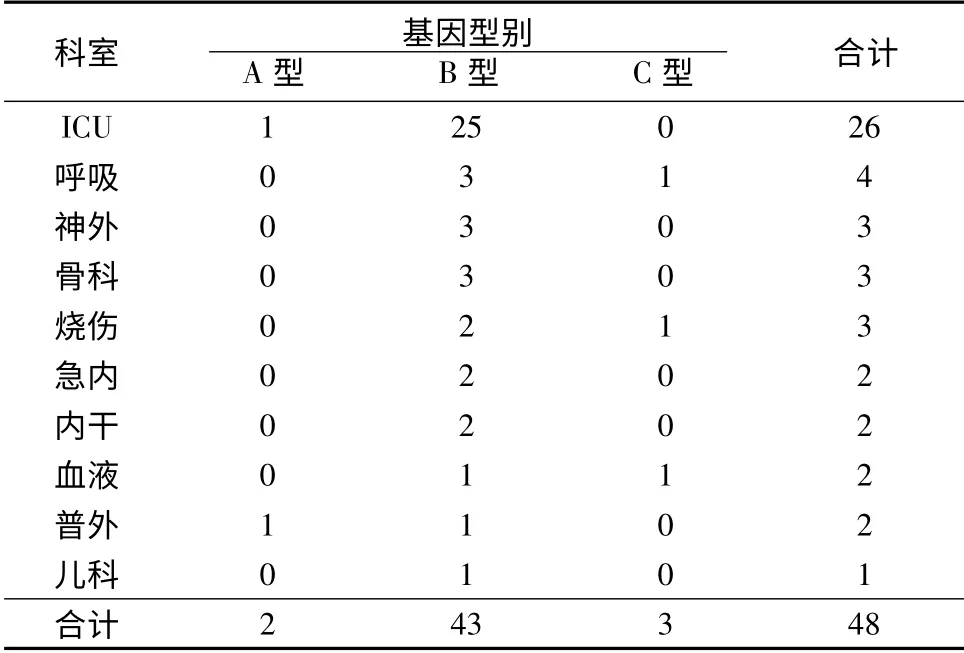

2.2 基因同源性分析 ERIC-PCR 基因分型结果显示48 株耐碳氢酶烯类鲍曼不动杆菌可分为3 个基因型,分别命名为A 型、B 型和C 型。数量分布为A 型2 株,B 型43 株和C 型3株,其中B 型为流行株。

2.3 菌株基因型的科室分布 48 株鲍曼不动杆菌分离自重症监护病房26 株,呼吸科4 株,神经外科3 株,骨科3 株,烧伤科3 株,急内、内干、血液、普外科各2 株,儿科1 株。具体的基因型分布见表2。

表2 48 株鲍曼不动杆菌ERIC-PCR 基因分型结果及分布

3 讨论

多重耐药/泛耐药鲍曼不动杆菌的出现,给医院感染控制及临床治疗带来了极大的困难,被学者视为21世纪革兰阴性菌中的“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”,也是目前我国最重要的“超级细菌”。尤其是随着近年来碳青酶烯类抗菌药物在临床上的广泛使用,直接导致鲍曼不动杆菌对碳青酶烯类药物的敏感性下降,并出现了耐药菌株。自1991年美国纽约首次出现耐碳青酶烯类不动杆菌的暴发流行以来,全球各地包括我国香港地区均有耐碳青酶烯类鲍曼不动杆菌报道。近年来其严重的耐药情况已成为普遍关注的问题[3],临床常常面临无药可用的局面,由于细菌的耐药性和耐药机制存在明显的地区和医院差异,临床医生尤应了解当地特别是所在医院的监测结果,故此对耐碳青酶烯类鲍曼不动杆菌进行分子流行病学研究十分重要。

耐药性监测是传统流行病学研究的方法,但影响因素较多,鉴别力低,在医院感染检测与预防控制中的应用有限,而分子流行病学研究中的基因分型技术能检测出不同来源具有相近亲缘关系的菌株,鉴别力更高,能为耐药鲍曼不动杆菌的院感监测和治疗提供可靠的依据。目前,基因分型的方法主要有脉冲场凝胶电脉(PFGE)、随机扩增DNA 多态性(RAPD)以及质粒限制性内切酶谱分型等[4]。PFGE 法仪器昂贵,操作复杂、费时,难以在基层实验室开展,RAPD 使用的是随机引物,重复性较差,存在一定的局限性,而肠杆菌科基因间保守重复序列聚合酶链反应(ERIC-PCR)作为一种长引物随机PCR 分子生物学技术,具有操作简便、重复性好、引物适用范围广、扩增条件容易掌握,扩增条带不复杂、重复性好,分辨能力与PFGE 非常接近等特点,适合于大批量标本的流行病学调查,在细菌的分子流行病学研究方面应用很广[5-7]。本研究显示,48 株耐碳青酶烯类鲍曼不动杆菌均为多重耐药株,除对头孢哌酮/舒巴坦保持一定的敏感性之外,对其他临床常用的多种抗生素具有严重的耐药性,与文献报道相符[8]。我们采用ERIC-PCR 对48 株耐碳青酶烯类鲍曼不动杆菌进行同源性分析发现,48 株菌株分别来自3 种不同分型的克隆株,B型克隆株是主要的流行株,B 型克隆菌株中分离自ICU25 株、呼吸科3 株、神经外科3 株和骨科3 株。调阅病史显示,神经外科和骨科所检出6 株菌株的患者曾在ICU 住院治疗,说明科室间存在交叉感染,这种克隆传播也可能是导致耐药菌株不断增加的重要原因之一。依据本研究的结果,结合文献报道[9-10],我们不难发现,同一克隆菌株在不同个体及科室间的相互传播可能是医院内泛耐/全耐鲍曼不动杆菌感染原因之一。因此,加强抗菌药物临床管理,严格遵守无菌操作和感染控制规范,重视医护人员手卫生,加强消毒隔离措施才是控制耐碳青酶烯类鲍曼不动杆菌医院感染的重要手段。我们有理由相信,分子流行病学手段将在耐碳青酶烯类鲍曼不动杆菌的医院感染预防控制方面起到越来越重要的作用[11]。

[1]ZHU Demei,WANG Fu,HU Fupin,et al.CHINET 2010 surveillance of bacterial resistance in China[J].Chinese Journal of Infection and Chemotherapy,2011,11(5):321-329.

[2]鲁怀伟,戴媛媛,马筱玲.ICU 多药耐药鲍氏不动杆菌感染暴发分子流行病学与碳青酶烯耐药基因分析[J].中华医院感染学杂志,2010,20(18):2732-2734.

[3]姚晓玲,郑 岚,李伯惠.鲍曼不动杆菌的临床分布与耐药性分析[J].淮海医药,2012,30(1):12-13.

[4]宋 娟,华 川.鲍曼不动杆菌分子流行病学的基因分型技术及应用[J].临床检验杂志,2011,29(4):290-291.

[5]钟 敏,黄文芳,刘 华,等.多重耐药鲍曼不动杆菌碳青霉烯酶耐药基因和同源性分析[J].临床检验杂志,2012,30(5):367-370.

[6]王凤平,陈 清,吴奎海,等.临床分离大肠埃希菌耐药机制和基因分型研究[J].中国实验诊断学,2011,15(2):293-297.

[7]张凤华,王 晶,陈 洁,等.应用肠杆菌科基因间重复序列分析多重耐药铜绿假单胞菌基因指纹图谱[J].中国微生态学杂志,2010,22(6):539-541.

[8]周东升,林 荣,沈志君,等.耐碳青霉烯酶鲍曼不动杆菌分子流行病学研究[J].安徽医药,2011,15(2):181-183.

[9]陈轶坚,胡付品,黄海辉,等.耐碳青霉烯酶类抗生素不动杆菌属的同源性分析[J].中国感染与化疗杂志,2012,12(4):110-112.

[10]Garnacho-Montero J,Amaya-Villar R.Multiresistant Acinetobacter baumannii infections:epidemiology and management[J].Curr Opin Infect Dis,2010,23(4):332-339.

[11]刘文静,徐英春.鲍氏不动杆菌流行病学特点及分型技术[J].中华医院感染学杂志,2010,20(19):3078-3080.