脊柱胸腰段爆裂性骨折术后椎弓根螺钉断裂原因分析及其对策

洪全明,沈 飞,丁 懿,杨可佳

脊柱胸腰段爆裂性骨折常伴有或不伴有脊髓损伤,后路椎弓根螺钉断裂内固定是常见和有效的治疗方法。然而,外科技术的提高以及内固定器械的引进并不能消除椎弓根螺钉断裂的发生。Nasser等[1]报道胸腰段脊柱手术并发症的发生率可高达20.4%。基于脊柱脊髓特殊的解剖结构及其重要的生理功能,此类事件的发生不仅给患者及家属造成身心伤害,同时也增加了个人、家庭以及社会的经济负担。为了减少此类问题的出现,进一步提高手术成功率,笔者回顾17例爆裂性骨折断钉的影像学资料,分析椎弓根螺钉断裂的原因,并提出预防策略。

临床资料

1 一般资料

笔者2005年5月~2011年8月应用后路椎弓根螺钉内固定技术治疗脊柱胸腰段爆裂性骨折286例,男性178例,女性108例;年龄24~63岁,平均(43.6±9.2)岁。致伤原因:道路交通伤62例,坠落伤186例,重物砸伤38例。损伤节段:T1030例,T1152例,T1257例,L182例,L265例;其中147例合并瘫痪患者神经功能损伤按Frankel分级法[2]分类,B级9例,C级75例,D级63例。根据CT横断面图像,计算爆裂性骨折在二维图片上的爆散程度。爆散程度=爆裂性骨折的面积/下一健康椎体的面积×100%,爆散<30%135例,30%~50%98例,>50%53例。术前均行X线及CT+三维检查确定椎体爆裂程度及椎管内碎骨块的占位情况,伴神经功能障碍者术前常规行MRI检查,了解脊髓压迫及损害情况,后路椎弓根螺钉内固定手术均于伤后5~7d内实施。

2 手术方法

硬膜外或全麻俯卧位手术,采用脊柱后正中切口,以伤椎为中心暴露上下各1个节段,行椎板骨膜下剥离,向两侧剥离骶脊肌至横突。在伤椎上下各1个椎体,根据椎弓根解剖关系确定椎弓根螺钉置入点,各置入2枚椎弓根螺钉,进钉深度为45mm,再在伤椎均经双侧椎弓根置入短钉35mm,安棒撑开复位并矫正畸形。有神经症状的患者在复位内固定后行椎管探查减压,椎板开窗,酌情给予伤椎椎弓根短钉固定,安置横连杆、椎体或后侧植骨融合。安置引流管,24~48h内拔除,术后常规使用抗生素3~5d。一般术后6~8周负重,常在18个月后取出内固定,对融合牢固者无需取出内固定。

3 统计学方法

采用SPSS10.0软件对所收集数据进行统计学分析,其中计量资料采用均数±标准差的格式,计数资料分析采用χ2检验,选取P<0.05作为统计学意义。

结 果

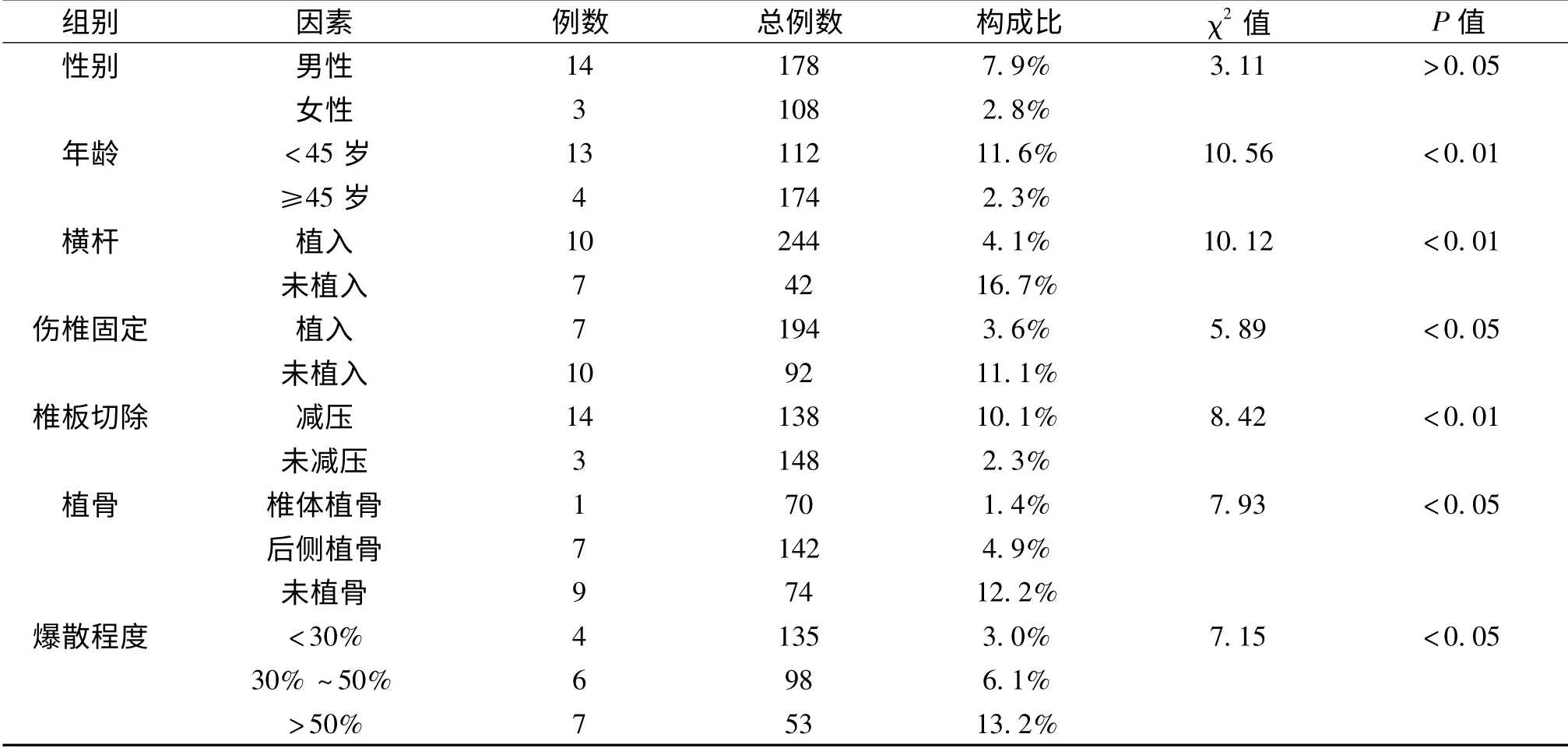

17例发生椎弓根螺钉断裂,男性14例,女性3例,其中13例为24~44岁的青壮年,4例为45~60岁的中老年患者。爆裂性骨折爆散<30%椎弓根螺钉断裂4例,爆散30%~50%断钉6例,爆散>50%断钉7例。未使用横杆组断钉7例,使用横杆组10例;伤椎给予椎弓根螺钉固定断钉7例,未固定10例。椎间植骨组断钉1例,后侧植骨组断钉7例,未植骨断钉9例;椎板切除减压14例,未切除减压3例。不同因素对于椎弓根螺钉断裂的分析见表1,以P<0.05作为具有统计学差异。典型病例X线片、CT片见图1。

表1 影响椎弓根螺钉断裂的不同因素的单因素分析

图1 患者男性,42岁,L1爆裂性骨折。a.术前X线片;b.术前CT爆散>50%;c.经伤椎固定术后X线片

讨 论

对于脊柱胸腰段爆裂性骨折,后路椎弓根钉棒系统内固定可提供三维矫正和坚固的内固定[3],具有力学强度大、稳定性高的特点。后路跨伤椎螺钉内固定术通过伤椎上下相邻各1个正常椎体拧入起到锚定作用,这种锚定是通过短节段内椎弓根钉和纵向连接棒的撑开、加压等作用力提供三维矫正和坚固的内固定,恢复脊柱的正常序列,同时最大程度地保留了脊柱的活动节段,这是其他任何非椎弓根内固定技术所不能达到的。当后纵韧带和椎间盘纤维环未完全断裂时,通过撑开伤椎上下椎体,借助后纵韧带的伸展,使附着在椎体上的纤维环和软组织牵引骨块使其复位。虽然X线片示椎体高度恢复,但椎体内被挤压后破坏的骨小梁无法复位,伤椎内存在空隙,使后路内固定持续负荷,致内固定失败,椎弓根螺钉断裂。

研究中发现,年龄<45岁的患者断钉率高于年龄≥45岁患者,这可能和中青年患者总体的活动量较大等因素有关,大量的劳动和不注意腰部的保护导致螺钉力学上产生切割作用疲劳断裂。有研究认为[4],横杆可将后路内固定组成整体,提高了整体的刚度,吸收了椎弓根钉部分的扭曲剪力,降低了椎弓根螺钉疲劳性断裂的可能。笔者研究中也证实了植入横杆的患者明显断钉率低于未固定横杆的患者,可见对于爆裂性胸腰段骨折,应尽量给予横杆的固定。椎弓根是椎体最坚强的部分,Hirano等[5]发现椎弓根螺钉固定大部分的强度在椎弓根部,椎弓根提供≥60%的抗拔出力强度及80%的轴向刚度,说明通过短钉行伤椎椎弓根固定脊柱能获得复位和稳定。在伤椎给予短钉固定的患者明显断钉率低于未予固定的患者,可见在手术条件允许的情况下尽量给予短钉伤椎弓根固定,能够减少二次断钉的概率发生。传统的跨伤椎短节段4钉固定形成双平面的平行四边形和悬挂效应,而6钉形成3个平面,减少应力集中,可维护伤椎的后凸矫正效果,纠正伤椎的水平移位。

本组17例患者中经椎间植骨组断钉l例,后侧植骨组断钉7例,未植骨断钉9例,断钉率分别为1.4%、4.9%和12.2%,三者有统计学差异,可见植骨和未植骨对断钉的影响明显,并且椎间植骨的断钉率要小于后侧植骨。因为身体正常负重时局部应力集中于椎弓根钉内固定系统上,尤其是椎弓根钉由于杠杆作用,力臂越长则钉尾部应力越大,而在椎体间植骨融合可起支撑作用减少螺钉的力臂,并且直接承担了螺钉的局部应力,属于压力侧植骨,可防止疲劳断裂[6]。在后侧植骨融合能够增加后外侧横突或椎板的强度,起到一部分的应力分散作用。爆散面积>50%作为椎弓根螺钉断裂的高危因素,断钉率明显高于爆散面积30%~50%和<30%患者,可见局部使用后路短节段椎弓根螺钉撑开复位伤椎时,尽管椎体高度已恢复,但骨小梁支持没有恢复,使伤椎变成一个缺少骨质的“空壳”,并且随着爆裂骨折的面积增加,其“空壳”越大,力学上的丢失越多,内固定承受的负荷更大,而容易发生疲劳断裂。

由于人体脊柱胸腰段运动作用力集中在椎弓根后部结构,椎弓根螺钉产生弯曲疲劳,以致最后在过重负载下发生断裂。内固定的目的在于维持脊柱病变区的稳定性直到骨折愈合。当骨折愈合完成后若不及时取出内固定,随着时间的延长,椎弓根螺钉还要继续负荷,加上应力集中,也容易出现应力疲劳导致断钉。椎弓根钉断裂的原因比较复杂,基本上为多种因素共同作用,并且由于断钉并不常见,所以样本量不足也是该研究的缺陷。

[1]Nasser R,Yadla S,Maltenfort MG,et al.Complications in spine surgery[J].J Neurosurg Spine,2010,13(2):144-157.

[2]李志国,陈志东,吕志国,等.经椎弓根伤椎内固定治疗腰胸椎骨折[J].实用骨科杂志,2010,16(9):670-672.

[3]Gayel LE,Pries P,Hamecha H,et al.Biomechanical study and digital modeling of traction resistance in posterior thoracic implants[J].Spine(Phila Pa 1976),2002,27(7):707-714.

[4]邹国耀.椎弓根螺钉植入物断裂18例相关因素分析术[J].中国组织工程研究与临床康复,2009,13(35):6955-6958.

[5]Hirano T,Hasegawa K,Takahashi HE,et al.Structural characteristics of the pedicle and its role in screw stability[J].Spine(Phila Pa 1976),1997,22(21):2504-2509.

[6]秦晖,羊国民,韩东杰.椎弓根钉固定减压植骨椎体成形治疗胸腰椎骨折[J].实用骨科杂志,2007,13(10):610-611.