陈仪在闽台两地的人事行政实践及其思考

贺 渊

(中国社会科学院 近代史所,北京 100006)

1934—1941 年陈仪在福建任省政府主席时,力图建立一套以法制化和秩序化为特征的人事行政制度,着重于县级人事行政的改革;1945—1947 年,陈仪任台湾省行政长官时,又建立了特殊的行政长官体制,前者得到时人和后世的好评,后者则引起了不断的批评和攻击,而陈仪自己对前后两个阶段均无反省,颇为自负。

陈仪在人事行政制度方面的作为,因“二二八”事件,学者们对他在台湾实行的行政长官制度更为关注,如陈明通《派系政治与陈仪治台论》,吴乃德、陈明通《政权转移和菁英流动:台湾地方政治菁英的历史形成》等文(均收入赖泽涵主编“中研院”中山人文社会科学研究所1993 年11 月版的《台湾光复初期历史》),赖泽涵《陈仪与闽、台、浙三省省政(一九二六—一九四九)》(《“中华民国”建国八十年学术讨论集》第4 册,近代中国出版社1991 年12 月版)、曾健民《台湾一九四六年动荡的曙光二二八前的台湾》(人间出版社2007 年3 月版)等,对此多有涉及,提供了不少有价值的资料和视角。近年来大陆学者在研究台湾史和“二二八”事件时,也对陈仪在台湾的政治实践活动予以关注,如褚静涛《二二八事件研究》(社会科学文献出版社2012 年3 月版)、《国民政府收复台湾研究》(中华书局2013 年7 月版),汪小平《台湾日据时期的统治特点与陈仪的政治实践》(《中国社会科学院近代史研究所青年学术论坛·2003 年卷》,社会科学文献出版社2003 年6 月版)等。相对的,对于陈仪在福建的人事制度改革不甚重视,对于两者之间的内在关联少有探究。本人认为,正因为有福建时期省级和县级不同层级的人事行政的不同运作的方式,陈仪在接收台湾的过程中,省级制度能够与台湾总督府的制度相衔接,在基层能够承继日本在台湾的人事行政制度。为此,本人希望通过努力,用原始资料,还原历史本来的面目,同时以可行性作为评判的标准,以求更加客观和理性地考察陈仪在闽台两地的人事行政实践及其思考。

一、陈仪的基本理念

陈仪对于人事行政制度的重视,源于他对中外历史上国家兴盛衰败的关注。他认为,历代君主对于人事制度都很重视。尤其是清政府,虽皇室自大,朝政腐败,但以一少数民族入关以后能够统治如此广袤的中原长达268 年之久,其中最大的原因,就是得力于严密的人事行政制度。清政府的人事管理,文武分途,各有所属。官员资格的获得,有明确的规定:官吏任用,均从科甲中选拔,且仕途控制甚严。清政府的垮台,同样与人事制度的败坏有关。晚清数十年,纳捐为官之风盛行,使仕途混乱,政治混浊,蛀虫横行,清廷逐渐失去了控制能力,“等到辛亥革命一起,就如摧枯拉朽般的倾覆了”。

陈仪留心观察欧洲的人事制度。他意识到凡是文明国家,没有一个政府不是将人事制度作为政治的基础。英国、美国、法国、德国之所以强盛,虽然各有原因,但政府管理无一不是在一定的政治轨道上运行,人事制度井然有序。他特别注意观察德国:德国国社党上台后,其他的一切制度都被废弃,唯有人事制度没有什么变化,这也从另一个角度说明了人事制度的重要性。

反观民国以来,陈仪认为,中国政治一直处于动荡状态,国势日危,民生凋敝,“确为最大原因之一”。1928 年以后,国民政府虽然设立了“考试院”,下设考选委员会和铨叙部,但是,多年的官场积习不改,为官只图私利,任人唯亲,营私舞弊,没有彻底清除旧弊端,实行新制度,外加战乱不停,许多政策法令不能实行。陈仪认为,民国以来的人事制度不能健全,都是各级官吏私心在作怪,自私自利的个人主义,导致人们明知道确立人事制度是重要的,却为了能够无拘无束地任用私人,或是随心所欲地提拔、废黜属下,而不去建立和健全正常的人事制度。

正因为有如上的认识,陈仪出任福建省主席后,开宗明义地对大家说:“本席到这里以后,看见过去种种腐败的情形,就决心要彻底地加以改革,一切人事,务须化私为公,以国家的利益为前提”。这是陈仪改革人事制度的基本理念。他表示:“对中央的人事权,是绝对的尊重,但对于地方的人事权,则必须统一在省政府之下,无论任何人不可以自由用人。因为我们所做的是公务,办理公务的人,应该凭公家的意志任用,决不可由任何私人来援引推荐”。阻塞“私人”“援引推荐”,成为陈仪人事制度改革的一个具体目标。就操作而言,通过制定法规,使行政有法可依;通过考试,培训的方式,公开、公平和公允地选拔干部;在政府内部的运作上,实行合署办公和分层负责制度等有效快捷的运作方式。

二、陈仪的任命

陈仪担任福建省政府主席和台湾省行政长官之职时,其活动范围均是在中华民国政府所辖的一个省内,也即在中华民国这一政治结构之中,人事行政的大环境,可以从他被任命的过程来体会。

福建省的行政制度,与全国各地基本相同。1931 年1 月,南京国民政府公布的《省政府组织规程》规定,省政府委员由国民政府委任,省政府主席由国民政府就委员中指定。不过,事实上,陈仪由蒋介石任命为省政府主席。

1933 年11 月20 日,李济深、蒋光鼐等在福建发动事变,宣布反蒋抗日,12 月底,蒋介石坐镇建瓯,1934 年1 月1 日派7 个师开进福州。1934 年1 月6 日,时任国民党军事委员会委员长及豫鄂皖剿共总司令的蒋介石致电国民政府行政院院长汪精卫,称:“闽省府主席蒋光鼐叛变,当另委人。未知兄有否想定其人选?如一时无相当之人,则弟意拟以陈公侠或杨幼京二人中挑选一人。并请征求林主席(指国民政府主席林森)意见如何。……此时先行发表省府主席一人。俾省事有人主持”。电文中提到的杨幼京即杨树庄,1927 ~1932 年曾任福建省主席,资历比陈仪老,蒋介石将他放在陈仪之后,倾向十分明显。四天后,杨树庄因病在上海去世,所以陈仪在事实上成了蒋中意的唯一候选人。1934 年1 月9 日,蒋介石发电报给陈仪:“决派宪兵两团,以四营预备到福州,协同海军陆战队维持治安。其余两营另装一船,预备护送炮兵到厦门登陆,维持治安”。在宪兵的护送下,陈仪到福州,1 月12 日国民政府任命陈仪为福建省政府主席。这时,福建省的权力中心呈三足鼎立之势:蒋鼎文任驻福建绥靖公署主任,掌握军事;陈肇英任福建省党务特派员,负责党务;陈仪负责政务。1934 年10 月陈仪兼任省保安司令;1937 年11 月,陈仪取代蒋鼎文兼任福建绥靖公署主任,后改兼第二十五集团军总司令,陈仪到任三年后真正掌握了福建的军政大权。党务系统则始终掌握在陈肇英手里。

1945 年,陈仪担任台湾省行政长官一职,依然是出于蒋介石的意愿,不过,这时蒋介石的身份是国民政府主席兼行政院院长。

在台湾被日本侵占49 周年纪念日这一天,即1944 年4 月17 日,台湾调查委员会宣布正式成立,陈仪任主任委员。成立之初,台调会基本作为收集台湾情报、整理资料并为收复台湾培训干部的机构。1944 年3 月,行政院秘书处向蒋介石呈上国际问题研究所所长、日本问题专家王芃生起草的《收复台湾政治准备工作及组织人事等具体办法》,提出台湾收复后,应该恢复省制,目前先成立一个过渡性质的机构,“台湾设省筹备委员会”,或“收复台湾筹备委员会”,该委员会隶属于行政院,由政府遴派大员主持,各有关机关首长或次长参加,并聘请台湾人士参加,除共产党人外尽量罗致各种人才,下设三个委员会等,并称中央党部已设有台湾党部,党政双方步调必须一致,联系尤须切实,“否则一着错,全盘皆错,不能不慎之于始”。蒋介石没有马上作答,6 月蒋介石才给行政院发去电报对此做出回应,明确地说,“‘台湾设省筹备委员会’一节,查现在中央设计局业已设置台湾调查委员会,如稍加充实,多多罗致台湾有关人士,并派有关党政机关负责人员参加,即足以担负调查与筹备之责,暂时不必另设机构,以免骈枝之弊,此节可径与设计局会商办理……”7 月,行政院秘书长张厉生、中央设计局秘书长熊式辉和台调会主任委员陈仪共同致电蒋介石,表示:“遵经会商结果,台湾设省筹备委员会遵照指示不另设置,仅就台湾调查委员会加以充实”。如此台调会成为将来接收台湾省的筹备委员会。

1945 年8 月29 日,国民政府宣布特任陈仪为台湾省行政长官,兼任台湾省警备总司令。9 月1日,国民政府在重庆颁发陈仪等起草,蒋介石批准的《台湾行政长官公署组织大纲》。《组织大纲》规定:“台湾省行政长官公署,隶属于行政院”;台湾省行政长官“依据法令综理台湾全省政务”,并“对于在台湾省之中央机关,有指挥监督之权”;“行政长官公署必要时得设置专管机关或委员会,视其性质隶属于行政长官或各处,其组织由行政长官定之”;“行政长官公署置秘书长一人,辅佐行政长官综理政务,并监督各处及其他专设机关事务,秘书长下设机要室、人事室,各设主任一人”。1945 年11 月3 日,公布《台湾省适用法令原则布告》,再次明示,民国一切法令,均适用于台湾,“必要时得制颁暂行法规”。

这一《组织大纲》,不由得令我们联想到1934 年,陈仪派团前往台湾参观考察,其中一个内容就是台湾的代表团团长陈体诚回福建后,对台湾总督制度加以介绍,以为总督总揽军政大权,各机关均为总督府的附属机关,不失为一种行之有效的政体,可以作为福建建设的样板。后来的事实说明,陈体诚的话,陈仪是听进去了。

《台湾行政长官公署组织大纲》成为众矢之的。内政部给行政院呈文认为,台湾省行政体制多与现行法令不合,并向行政院提出三点疑问:“一、台湾一切政制是否可由政务长官因地制宜决定后,中央予以认可?二、台湾政策人员之职级是否不受文官官等俸给之拘束?三、台湾县市政府事务是否较内地繁难?需要庞大之机构与人员?”

行政院长宋子文对此回答道:虽然可以因地制宜,但是“与中央法令原则上不符者,须经中央核定后方能施行,不能采事后认可方式”。至于后面两个问题,则“以台湾省县市单位划分过少,每单位人口众多,而收复未久一切制度均承旧例,又加言语隔阂增加困难,故关于行政人员之职级及县市政府之机构可不必与内地全同,特由本院授权该部根据地方实际需要斟酌变动内地各省实行之原则,惟仍应逐渐改进,以期将来与内地制度一致。”实际上支持了台湾省行政长官公署的设置。于是,1946 年5 月23 日,行政院颁发《台湾省行政体制可因地制宜令》训令,基本采纳宋子文的意见,更为明确地规定:“(一)台湾一切政制,行政长官可因地制宜,订阅规章……(二)台湾县市行政人员之级职,及县市政府之机能,可不必与内地全同……”行政长官制度的确立,使台湾行政长官从中央分得一部分行政之权,相对其他省份更加集中了省政府的权力,台湾行政长官获得行政权、军权以及部分立法权。

陈仪能够担任福建省政府主席,出于蒋介石的意愿,省政府最高级别的人选,唯蒋介石一人之意所定,省主席权力的大小,最终取决于蒋介石对陈仪的信任程度。台湾时期,行政长官之权得到了行政院的支持,并且通过一些法规使之合法化,似乎有了一定的进步,不过,法律法规的随时更改,毕竟依旧按照国民党上层的意志,比如行政院长的意志。权力决定立法,或是法律规范权力,这是人治与法制的区别所在。显然,党治之下的人治属性是很明显的。

三、省级人事管理

按照国民政府当时的定制,各省不论大小,省府委员名额为九人,由省主席提名,经国民党中央政治会议审查通过,再送行政院会议通过任命。陈仪的省政府委员,按照蒋介石的意见,原则上凡没有参加福建事变的原福建省政府委员,继续留任。

福建省政府委员由林知渊、李世甲、郑贞文、李祖虞、徐桴、孙希文、高登艇、陈仪等人组成。其中林知渊、李世甲、郑贞文(兼教育厅厅长)三人属于继续留任的政府委员;高登艇兼任秘书长,陈仪本来想用陈景烈为秘书长,当时江西省主席熊式辉给蒋介石发去电报,称他的舅公原福建省府委员高登艇也没有参加福建事变,应该留任,蒋介石电告陈仪,将高补充进去,并兼任秘书长。徐桴兼财政厅厅长。省政府建立之前,徐桴由蒋直接派到福州担任行营财政特派员,先于陈仪抵达福州。李祖虞兼民厅厅长;孙希文兼建设厅厅长(陈体诚继任);郑贞文兼教育厅厅长,福建省政府初步组成。

从省政府的实际运作来看,虽然编制内人员的安置受制于中央政府,但陈仪可以通过聘请顾问建立自己的班子。陈仪动用每月三万元的省主席特别费,聘任编外人员——顾问、参议、谘议和服务员等。对于陈仪的政务产生过重要的影响的顾问有三位:沈铭训、徐学禹、李择一。政治顾问沈铭训,号仲九,曾先后留学日本和德国,是陈仪妻子沈蕙的堂弟。沈早在1919 年在浙江办《教育潮》便颇有声望。1920 年一度加入共产主义小组,后来因为他信仰无政府主义,便又退出了。1923 年受聘于革命派的上海大学,曾任中国文学系教授、代校长等职,因此,国共两党很多人是他的同事或学生。他的无政府主义信仰,使之不愿意在官场出头露面,无意做官。陈仪在福建的政策措施,尤其在福建建立完整的政治人事制度方面,得力于他甚多。沈仲九政治上相当进步,陈仪身边的进步分子夏明纲、程星龄、胡邦宪等大多由他介绍而来,其中也有中共党员。陈仪在政治上的开明表现和沈仲九有极大的关系。经济顾问徐学禹,是陈仪老友徐锡麟烈士的侄子,同为绍兴人,毕业于德国柏林工业大学电机科。1928 年陈仪前往欧洲考察时在德国见过徐。徐回国后任交通部简任技正兼上海电话局局长、浙江省公路局局长。1938 年陈仪将他作为人才引进,担任省建设厅长。后来,他先后担任福建省政府委员、建设厅厅长,并兼省贸易、企业、运输三公司董事长、福建省银行董事长。但是不久,徐学禹在浙江公路局任职时的贪污案成立,国民政府给予“褫职,非满五年不得任公职”的处分。陈仪按规矩撤了他的职,但又让他当顾问。徐学禹则推荐严家淦任建设厅长,并挤走财政厅厅长张果为,推荐原建设厅公用管理局局长包可永为财政厅厅长,如此,他操纵财政与建设两个厅,实际权力更大。徐学禹在福建时成为陈仪建立统制经济的得力干将。外交顾问李择一是福州人,毕业于日本庆应大学。1921 年中国代表团赴美参加华盛顿会议,他作为代表团顾问周自齐的随员也一并前往,由此涉足外交;1933 年《塘沽协定》签订前后,他作为谈判代表团的一员,已有“日本通”之誉。陈仪到福建后,省对外事务最重要者莫过于对日事务,陈仪专门请李择一当顾问。同时,福建与台湾间的事务也由李择一主办。

1945 年8 月30 日,台湾省行政长官公署和台湾省警备司令部临时办事处成立。同日,参照陈仪的推荐和提名,国民政府发布任命行政长官公署官员名单:

葛敬恩为台湾省行政长官公署秘书长,钱宗起任秘书处处长,周一鹗任民政处处长,赵迺传任教育处处长,张延哲任财政处处长,赵连芳任农林处处长,包可永任工矿处处长,徐学禹任交通处处长(后为严家淦),胡福相任警务处处长。其中,葛敬恩字湛波,浙江嘉兴人,陈仪早年任浙一师师长时的参谋长,1927 年以后没有再共事,但他的才干陈仪非常赏识。陈仪提名时,葛敬恩还在云南。葛还兼任台湾警备总司令部前进指挥所主任。钱宗起是台调会委员,原是陈仪的主任秘书,10 月13 日改任为救济总署台湾分署署长。周一鹗是台调会委员,原是陈仪主闽时省赈济处代主任委员(前面已提到)。赵迺传是中央训练团台湾行政干部训练班的教育专业组主任导师、浙江杭州人,著名教育家。张延哲是福建平和人,美国哈佛大学毕业,中央训练团高级班毕业,原为重庆市财政局局长,是接收官员中唯一能说闽南话的官员。赵连芳任中央训练团台湾行政干部训练班农村经济专业组主任导师,著名专家。包可永是陈仪主闽时的省政府建设厅长,小说家包笑天之子。徐学禹前面已说到;胡福相为浙江宁海人,原为台调会专门委员,受蒋介石之命在中央警官学校开办台湾警察干部讲习班,胡兼任讲习班主任。从上述人选中不难看出,陈仪所用的人主要是福建时的班底,以及后来台调会的骨干,其中不乏行业专家。但是,没有一个台籍人士。

陈仪在福建八年,在台湾一年多。如果说福建时期,陈仪的省政府主席之权主要依靠体制外设置顾问得以运行,那么到台湾行政长官公署时,则是在体制内运行。省一级的人事安排上有一明显的共同点,即任人唯亲的特征明显,成为当时中央政府实际运行状况的缩微版。

四、福建特色——建制

省以上行政制度,自然是陈仪不能改变的,不过,陈仪在力所能及的范围内,在福建颇为成功地建立了县级政府的一套人事行政制度,使福建从行政制度的无法可据变为有法可依,无序变为有序。

1934 年陈仪至福建履职时,福建十分混乱。省政府根本实行不了对县地方的领导,政令不出省会。对外则几乎处于闭塞状态。人才极其缺乏,就是有相当文化的人也不多,等待学校培养专业人才显然难解燃眉之急,陈仪提出:“有治法须先有治人”,从人员的训练开始,办短期培训班。1934年秋冬开设了统计人员训练所和会计人员训练所,为福建开办各种“训练所”之先河。1935 年1 月29 日至2 月6 日,陈仪以省主席的名义发布《政府公告》,刊载于《福建民报》,告知全省:凡是愿受训练者,都可以报名受训。自此,开办县政人员训练所(1939 年5 月更名为公务人员训练所,1940年3 月改称地方行政干部训练团)。训练所共办五年多,陈仪兼任所长,省内各厅处长为副所长。每期学员参加训练的时间为三至四个月,少数特殊班延长到半年或一年。经过不懈的培养,共毕业学员近五千人。县政人员普遍经过轮训,有的还轮训两三遍,基本达到陈仪预想的目标,使县区政府人员的政治水平和管理能力符合基本要求。随后,训练扩大到一般公务员,对乡镇长、乡镇干事、乡镇事务员及保长、保干事等,分别进行训练。

陈仪设立的训练所,将训练与任用、提拔、废黜相结合。陈仪规定县政府科长、科员等,必须经过县政人员训练所训练。无论是考核合格的现任人员,还是经过考试决定录用的新进人员,都必须经过训练所训练,毕业后才能列入县政人员候选名册。县长用人,必须从这些人员中挑选。陈仪认为如果训练了不加以使用,就会损害训练所的声誉,也是一种人才的浪费,应该避免。同时规定,经过培训的学员,不能马上安排工作的在待职期间发给生活费。训练所承担继续教育的职责。训练所里设有一个指导部,专门从事毕业后学员的继续教育工作。不仅如此,陈仪还督饬县政训练所派出专人,到各县巡视,考察县政,回到省里向陈仪和省政府汇报。县政人员与训练所的关系,远远超乎训练之外。只要这个人在福建,似乎永远要在这个训练所的领导之下。以致形成这样一个局面,整个训练机关在逐渐变小,而指导部的工作却在不断地扩大。

陈仪在大举训练县区行政人员和公务员的同时,并设置人事机构。在省一级各厅、处设人事股,专管全省人事事务。设县政人员考绩委员会,用以主管考绩事宜。这些机构的设立,把人事管理之权收到省里,形成统一集中的领导和管理。此后,各地方公务员进退之权,操之省政府。

法制化保证了人事制度的统一,而人事制度的统一,才可能将法律贯彻,二者互为表里。为了“使人事形成制度化,法治化”,1939 年颁布《福建省县政人员管理规程》,经过多次修改和补充,成为任用公务员的法律范本。该规程共168 条,包括任用、俸给、旅费、请假、辞职、调任、考绩、奖惩、进修、生活、储蓄等等。就条文而言,与现代的公务员制度十分相近。《规程》强调所有公务员任免均须按照规定办理,不得任用私人,也不得以高薪等手段自行吸引人才。公务员个人不再有权自由进退。在县政人员的资格上,规定必须经过训练,否则不得任用。经过训练的县政人员到任后三年内,非经省政府的批准,不能改任其他职务或辞职。县区政府不得擅自任用其他人员,无论此人有什么背景,均一体照办。按照《规程》,县长对于下属只有使用之权,没有任命提拔之权,如此人事权统一于省政府。

继陈仪之后的福建省主席刘建绪曾经感慨地说:“主办干部训练,树立人事制度,而成为福建省政治特具的优点。……对于旧式的政治而言,却是从没有制度变成有了制度。在其政治制度上所发生的进步的影响,且不止于福建。由于人事制度的推行,长官不能任用私人,属僚也不必钻营,人事纠葛大为减少,政治风气也澄清了许多。就行政效率言,一切人事变更,既不致影响工作的连续进行,事业才能循序发展。”刘建绪继任福建后,基本上沿用了陈仪的一套做法。

建立完善的行政制度,与现代文官制度相衔接,是陈仪的理想。陈仪的目标在于人事制度以“公的法律观念”,破除用人制度的“公私不清”;制度化做到“事前的防范”,减少“事后的惩罚”;用人上选其所长,朝着“技术化”“专业化”的方向发展;保障必须跟上。在20 世纪30 年代的中国,这样的制度尚无先例。这在当时中国社会透出一屡清新的空气,受到重庆国民政府的重视。1940年,福建省建立县政制度的经验被推向全国。

五、台湾特色——接收

陈仪接收台湾时,台湾和福建行政制度上最大的差别是福建需要建立制度,台湾本身制度完备。

在台湾调查委员会期间,陈仪对台湾总督府所行的官制官规有了更进一步的了解。台调会整理《日本统治下的台湾人事法规》共五册,涵盖恩给类、津贴类,任用、考试、讲习类,官等等级及给与类、诸给旅费类,分限、服务、赏罚类,旅费类等等,相当完备。和陈仪在福建制定的《福建省县政人员管理规程》名称有别而规定范围相似。陈仪说:“台湾的一切高级官吏,虽然为日本人所独点,但一般的人事制度,现在却已树立了。在台湾收复后,对于这种人事制度,我们必须尽力保持,不使破坏”。这段话虽是陈仪刚刚接手台湾调查委员会时所说,但基本原则后来少有改变。

相对于行政机关的改造,把日据时期台湾设立的州、厅、街、庄,改建成全国一致的县市、区署及乡镇公所,相对比较好操作,难的是干部的获得。陈仪说:“台湾收复后,此项人员如何补充,实为值得注意的问题。我们以为应实行下列各项:(甲)收复前的准备,各种行政干部,必须预为储备,以免临渴掘井;(乙)原有台湾同胞担任的公职人员,在收复后必须尽量留用,并须就地以训练方法,大量培养;(丙)为使台湾同胞多有服务公职的机会,关于任用资格一项,应稍为放宽,并就地实行考试与甄拔,俾得人尽其才;(丁)公职人员的任免惩奖,皆须依照法令办理,严格执行,以建立人事制度”。按照这样的设想,陈仪一步一步地加以实施。

第一步,在重庆培养一批干部。1944 年到1945 年陈仪担任中央训练团教育长之职,乘便就在中央训练团内先后开办了台湾行政干部训练班、台湾警察干部讲习班、台湾高级干部训练班,抽调国民政府各部门的在职干部并选拔一批大中学生前来培训。陈仪自兼训练班主任,周一鹗为副主任。限于当时的条件,到台湾进行实地调查是不可能的,只能先从书籍杂志中尽一切可能收集资料,并以这些资料为训练干部的教材。在大家的一致努力下,到1945 年3 月,台调会共收集台湾法规、法令、统计资料35 部,报刊多种,共编印各类参考资料19 种。陈仪亲自讲授《日本统治台湾经过》一课,最后一部分陈仪所讲即为日本统治的一些措施中值得借鉴之处,如一元化机构,建立法制,重视科学技术等,对这些东西“不能因噎废食而轻易废弃”。教案全文长达三万余字,相当周详。

此时的训练,最主要的特点在于“专业化”。行政干部训练班依不同专业分六个组,进行为期四个月的训练;警察干部训练班则几期长短不一。这几个训练班,训练行政干部120 人,警察干部932 人;还推动四联总处(中央、中国、交通、农民四银行联合办事总处)举办“台湾银行人员调训班”,培养了40 名接收台湾金融业务的人员。这些训练班为接管台湾培养了民政、司法、警察、财政、工商交通、农林牧渔、教育方面的一批干部。训练结束后,这些人员先回原机关任职待命。

尽可能地吸收台籍人员到台调会中,是在大陆时寻找培养干部的主要路向之一。其中有些人是毛遂自荐。比如台调会正式成立的这一天,李友邦写信给陈仪,主动请缨。陈仪回信收到信以后,表示要“群策群力,共襄大计”,请李友邦帮忙收集台湾方面的资料。李即全力以赴,四处寻觅了许多有关台湾的资料。6 月,李友邦被聘为台调会专门委员。宋斐如和连震东是陈仪主动联系的。当时,宋斐如在贵阳,陈仪专门让人发电报请他,后又追加一电:“盼即来,如需旅费,当照汇。”可见用人心切。连震东1931 年回国后,在西安任西京筹委会委员,全面抗战爆发后转任国民党中央干训团上校政治教官等职,并任“台湾革命同盟会”委员。陈仪看到了连震东在《西京日报》上发表的《全面抗战与台湾》等文章,颇为赞赏。台调会成立之初,即聘请他为兼任委员。1944 年7月,国民党元老张继写信给陈仪推荐连震东,陈仪以专任专员的名义正式将连震东调到台调会工作。国民党官员的举荐,也是陈仪寻找人才的重要渠道。陈仪后来十分倚重的黄朝琴,此前并不认识,由吴铁城推荐,陈仪约谈后称“获益良多”。吴铁城还介绍了柯台山等人给陈仪,都被陈吸收加入台调会。刘光启由第三战区司令顾祝同推荐,顾写信详细地介绍了刘启光的情况,陈仪得此信后,十分高兴,很快任命刘启光兼任台调会专门委员。台调会内部人士介绍相关人才,也是陈仪选用干部的一个来源。比如王芃生介绍了生于南投的林忠。据1945 年5 月8 日台调会职员表可知,11 个委员中,台湾籍的占5 人:黄朝琴、丘念台、游弥坚、李友邦、谢南光;专门委员20 人中,台湾籍的有4 人:宋斐如、李万居、林啸鲲、刘启光;专员5 人中,台湾籍的有林忠、谢挣强。

第二步,以台调会时培养的干部和陈仪在福建时任用的骨干为主体,以军事接收的方式先行接收各级机关,与此同时,吸收台湾本地人才加入公务员队伍。1945 年8 月30 日,台湾省行政长官公署和台湾省警备司令部临时办事处在重庆成立。1945 年9 月28 日,由行政长官公署和警备总司令部各单位指派专门委员和参谋人员及一个宪兵排共71 人组成前进指挥所,10 月5 日上午,分乘5架美国运输机,先期到达台北,作为接收的先头部队。葛敬恩为主任,范诵尧为副主任,黄朝琴为市政专门委员,李万居为新闻事业专门委员,林忠为广播事业专员,参加最早的接收工作。1945 年11 月1 日,行政长官公署指派第一批人员接收台湾总督府各部门。接收的人员及应接收的部分,都有具体的明示:周一鹗等人接收总督官房监察课、文教局、财政局、税务课、警察局、卫生课及总督府所属台北区之卫生机关等;张延哲等人接收财政部分、财务局、主计、会计等课;任维均接收专卖部分;张武接收金融部分;包可永接收矿工局;严家淦接收交通局;夏涛声接收总督府官房情报课;林忠接收台北放送事业;叶明薰接收同盟社台北分社;赵迺传接收教育部分;胡福相接收警务部分;杨鹏接收法院等。

省一级的接收工作很快完成,11 月7 日公署公布《台湾省州接管委员会组织通则》,决定成立台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州、台东厅、花莲港厅、澎湖厅八个接管委员会。各州厅接管委员会主任委员为:台北州连震东、新竹州郭绍宗、台中州刘存忠、台南州韩联和、高雄州谢东闵、花莲港厅张文成、台东厅谢真、澎湖厅谢松坚。主要任务是:办理州厅以下各级机构接管工作;指挥监督州厅以下各级行政机构继续办理日常应办事务;筹备接收区内县市政府之成立;考察各级干部,选拔优秀人才,提供公署遴选任用。预定三个月内完成接收,县市政府成立时,接收委员会撤销。1945 年11 月,上述省辖市接收完毕。1946 年1 月,台北、台南、台东、台中、高雄、新竹、花莲、澎湖等八个县也接收完毕。

高雄接管委员会主任委员谢东后来回忆说,各州厅接管委员会主任委员由陈仪选定,交民政厅长周一鹗找到相应人选询问意见。7 日名单公布后,8 日,主任委员们和几位委员、专员及宪兵一排,于早上八时乘南下铁路专车出发。先到新竹,再到台中、台南、高雄、澎湖等,每到一地,接管人员下车。谢东闵说:“车抵高雄,日本州知事高原,率领州厅总务、产业、警察三部长,和各界代表列队欢迎,场面盛大热烈,令人难忘。我以接管主任委员身份,和高原略事交谈。高原说,已为接管人员暂时安排住宿高丸旅馆……”第二天政权交接仪式举行,“州厅全体员工,无论台湾或日本籍都参加,高雄各界代表也都来到”,中华民国国旗“冉冉地升起”。政权的更替在一派祥和中进行。

于是,行政公署公布《台湾省行政长官公署暨所属各机关征用日籍员工暂行办法》,规定“本署暨所属各机关征用日籍各种行政人员,其原任敕任职务者,暂以咨询员派用,原任奏任职务者,暂以服务员派用。原任判任职务者暂以助理员派用;前项咨询员、服务员、助理员,各得分为甲乙丙三等,但原系担任主管职务者,在未派定人员接充前,得仍以其原名义暂派代理”。与此相应,还制定财务法令《台湾省行政长官公署及所属行政机关生产机关征用日籍员工补给生活暂行办法》,以保障上一法令的实施。当时日籍员工所领俸薪和津贴已预支到1946 年3 月,该办法规定,每人每月按级别发给生活补助费若干。比如同简任者补1000 元;同荐任级的甲等年俸3050 元以上的补750 元;最底层的庸工则补150 元。根据1945 年粮食局公告规定,大米一元一斤,就当时而言所补贴的钱还是比较可观的。《征用日籍员工暂行办法》规定“本办法自核定之日起施行”,即1945 年11 月3 日是起施行。后一个《补给生活暂行办法》有时限,自1945 年11 月1 日至1946 年3 月31日。这说明,究竟将这些日本人留用多久,陈仪还没有想好。另外,陈仪对物价上涨有一定的心理准备。有了上述规定,接收工作自然是友好轻松的。

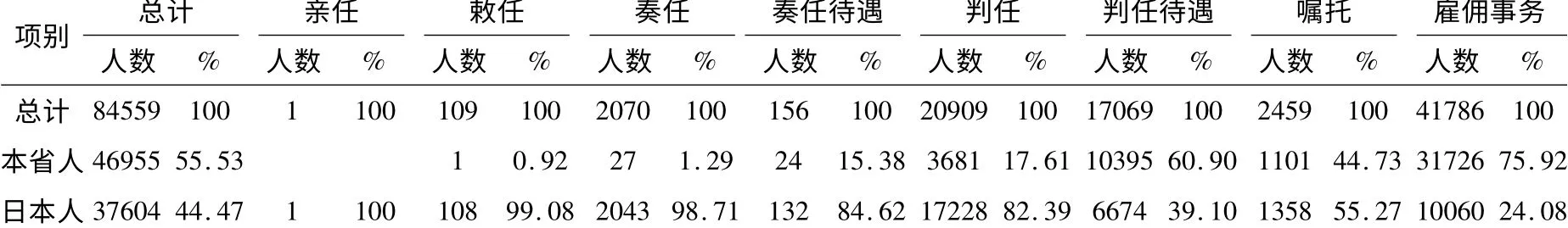

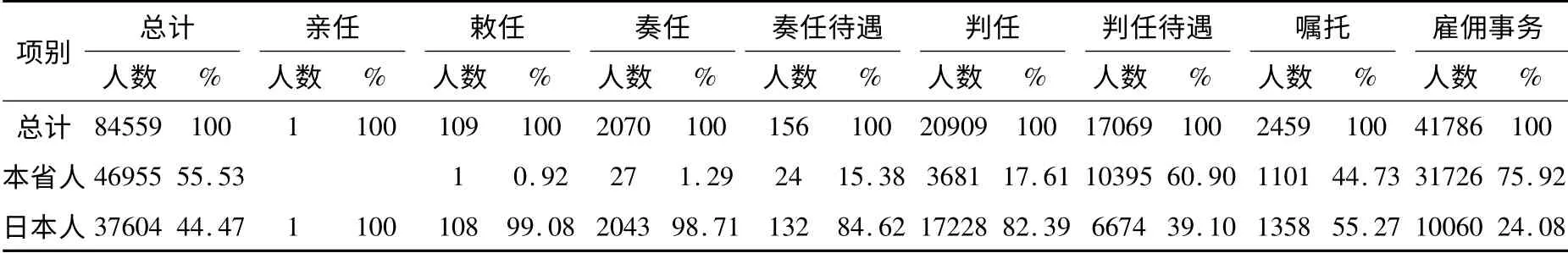

项别总计 亲任 敕任 奏任 奏任待遇 判任 判任待遇 嘱托 雇佣事务人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数%总计 84559 100 1 100 109 100 2070 100 156 100 20909 100 17069 100 2459 100 41786 100本省人46955 55.53 1 0.92 27 1.29 24 15.38 3681 17.61 10395 60.90 1101 44.73 31726 75.92日本人37604 44.47 1 100 108 99.08 2043 98.71 132 84.6217228 82.39 6674 39.10 1358 55.27 10060 24.08

其中,敕任(相当于简任)的仅1 人,且是大学教授,奏任官(荐任)27 人,其中12 人是医师或教师,从事行政工作的15 人;本省判任官以上者共3 733 人,仅占本省人公吏总数的7.95%,也就是说92%以上的台湾本地人担任的行政工作,为低级职位的雇佣。(见台湾省行政长官公署人事室编印:《台湾省人事行政汇报》1946 年12 月印,载《馆藏民国台湾档案汇编》第161 册,北京:九州出版社2006 年版,第138 页。)

陈仪所做的第二件事就是广揽台湾本地人才。长达五十年的割让,台湾与祖国处于隔绝状态,抗战时日本更是把台湾作为侵华的前沿。因此,陈仪要想获得台湾本地人才,必须经过接收这个过程,然后才有可能广泛地吸收和使用本地人才。对此,陈仪雷厉风行地展开。陈仪争取到将台湾省列入适用《边远省份公务员任用资格暂行条例》的省份,得到从宽录用人才的权利。1945 年11 月17 日,行政公署公布《台湾省行政长官公署备用人员登记办法》,规定凡是台湾籍人民,具有以下资格之一者,即曾经在本省内外中等学校毕业者、专科以上学校毕业者、其他同等学校毕业者,均得向公署(或各州厅接管委员会)领取备用人员登记表,申请登记。同时公布《台湾省行政长官公署雇佣人员资格审查委员会组织规程》,建立专门的资格审查委员会对填表人员进行审查,再由公署人事室编列各类人员姓名册,分送各处、会、室就所需一定资格之人员,分别甄选任用。到1945 年年底,经分别审核合格人数为5394 人,由台湾省训练团和主管机关分期考选训练。

虽然,陈仪努力从大陆尤其是福建征求干部,但在接收过程中,越到基层,越需要台湾本地人的加入。谢东闵说当年在高雄,为了吸收当地人担任公职,凡曾任协议会员、农业会员、信用组合理事和干事的地方上有名望者,都在考虑遴选之列。在1946 年3 月这个同一时间里,行政公署规划下一阶段的工作时,关于人事,强调根据“尚贤”、“久任”、“专任”的原则,“拟订规章,实行管理并设训练机关大量训练台湾同胞供各机关需要,对于高山族,完全改变日人歧视的办法,予以平等待遇,并扶植其自治。”

1946 年12 月,长官公署人事室的统计数据如下,说明公职人员中台籍人士已占有绝对的优势。

六、行政长官制下的民主建设

1945 年国民党举行第六次全国代表大会决定提前召开国民大会,实行宪政。主张建立三民主义台湾的陈仪,自从来到台湾以后,即开始积极推行地方自治,将1946 年称为“制宪年”,1947 年定为“行宪年”。但是,他认为真正实现宪政,在台湾至少需要三年。

1946 年3 月,台湾省行政长官公署工作计划重点工作之一为:“建立民意机关,自乡镇民代表大会,县参议会,以至省参议会,照中央规定于五月一日以前一律成立”。

最基层的是村里民大会,其次为乡镇民代表会、区民代表会、县市参议会、省参议会到最高层的国民代表大会。5 月1 日召开第一届省参议会。具体实施进程如下:1946 年1 月15 日至2 月15 日,参加宣誓和登记的公民共有2,393,142 人,占全省人数的36%,审核合格具参选省县市参议员资格者10665 人,具参选区乡镇民代表者26303 人。1946 年2 月16 日至2 月28 日,公民直接投票选出区乡镇民代表7078 人。1946 年3 月15 日至4 月7 日,由区乡镇民代表分别选出各县市参议员523 名。1946年4 月15 日,各县市参议员在1180 位候选人中选出30 名省参议员。由此,台湾各级地方自治机构正式建成。速度如此之快,一方面说明台湾人民争取民主的态度非常积极,另一方面也说明,长官公署在组织民意机构上是尽心尽力的。

但是,陈仪坚持台湾民众直接选举为时尚早。严格意义上讲,他还是把当前看成是由军政、训政向宪政过渡的准备期。他似乎是在执行孙中山的民权思想,其实存有偏差。按照孙中山的设想由训政走向宪政,首先是清户口;其次是组织自治机关,采取直接民权的方式,凡人民都享有选举权、创制权、复决权、罢官权;其三,在上述两件事办妥之后着手定地价;第四是修道路;第五是垦荒地;第六为设学校。陈仪在台湾做到了组织自治机关这一步,不再继续下去。在他看来,只有当人们彻底地了解宪法的精义,有了自治的能力,公务员能够熟悉国语、行政效率提高,县市地方经济职能增强之时,才能真正实行宪政。实质上,陈仪迟迟不走这最后的一步,还在于担心危及国民党的统治。时任台湾高等法院院长的杨鹏回忆说,1947 年3 月他曾经劝陈仪:“宪法不是已经公布了吗?省、县、市长都由民选不也是在宪法中有明文规定吗?虽然还未正式施行,但为了应付台湾当前紧急事变,答应台湾本省人民先行提前实施,这也不算标奇立异,在法律上也不能说毫无根据。”陈仪说:“人事问题都好商量,只要这次事件没有其他政治背景就好办了”。陈仪的这个回答暴露出在他眼里行政长官制充其量只不过是一个“人事问题”,用不着大惊小怪,与国民党政体更无关系;真正令他担心的是其他力量的介入,危及国民党的政权。陈仪处于既想建立民主制度,又要维护国民党政权的矛盾之中。

“二二八”事件爆发后,陈仪在国民政府尚未表态的情况下,于3 月6 日下午发表广播讲话,对“二二八事件处理委员会”提出的32 条要求做出回应:“第一、省级行政机关,我已考虑将行政长官公署改为省政府,向中央请示。一经中央核准,即可实行改组;改组时,省政府的委员各厅长或各处长要尽量任用本省人士……第二、……7 月1 日开始举行普遍直接的选举,选出各县市长”。他的讲话,得到了蒋介石的认可。但是,为时已晚,人们的目标已经是要“打倒独裁的行政公署”!

七、一点体会

在研究陈仪的人事行政制度之时,应该看到陈仪所作所为,都是在中华民国的体制范围内,他只能在这个政治结构中行事,在县以下层面进行制度的改革。他无力或者说无意于县以上制度的改革。省一级以上的干部,任人唯亲,缺乏监督,无法无天,虽然县级地方行政实现秩序化、法制化,但不能从根本上改变吏治。

人事行政,必然与当时的政治社会环境紧密联系,陈仪出任福建省主席时,正值抗战准备及抗战时期,社会因民族矛盾而形成一种向心力;陈仪到台湾时国内矛盾上升,对国民政府而言,离心率日益增加。宪政正在全国兴起,民主正在成为风气,不但陈仪的权威受到了质疑,党治也受到了质疑,行政长官制度自然引起人们的反感,其正当性和合法性受到质疑。更何况国民党政权到1947年时已走向没落,倾巢之下安有完卵!

如果说陈仪的专卖制度,更多触动了底层人民的利益,那么,行政长官制度则驳回了上层知识层社会精英的政治诉求。这一制度与其说是行政功能的败笔,不如说是思想意识层面的痼疾所致。陈仪一面大张旗鼓地建立各级民意机构,一面又坚持行政长官制度,令自己立于既专制又民主,既不专制又不民主的尴尬境地,最终只是自成堡垒,将自己孤立起来。他之所以不可能真正地走向民主,还是怕民主制度最终危及国民党一党统治。

陈仪过于看重行政的管理功能,并把管理当成技术,对于拥有这种技能的人,表现出格外的尊重。他将日本籍官员留下,目的是使行政事务不至于中断,依旧可以有序地运作下去,却没有想到行政不但包含有管理功能,更有其政治功能,立于统治地位的人,总是代表着统治者利益的,他把应该打倒的、赶走的殖民统治者留下,代他管理,失掉台湾的民心。他在福建相对成功,在台湾则彻底失败,根本原因还在于人心的得与失。