经络协调治疗躯体形式障碍的临床对照研究

唐 颖 郑 琳 王丽萍 张 顺 张素娟

①中国.河北联合大学附属开滦精神卫生中心(河北唐山) 063001 ②河北联合大学附属精神研究所 △通讯作者 E-mail:1783878503@qq.com

躯体形式障碍是一类以各种躯体症状作为主要临床表现,不能证实有器质性损害或明确的病理生理机制存在,但有证据表明与心理因素或内心冲突密切相关的精神障碍。躯体形式障碍常为慢性波动病程,疾病识别率低,目前临床治疗多采用抗抑郁、抗焦虑药物治疗联合心理行为治疗,除少数及早就医的患者得到较好的疗效外,大多数患者迁延不愈,预后欠佳[1-2]。并且因病情迁延不愈及长期服用药物给患者及家庭造成了很大的经济负担和心理负担。以往的一些研究,大多数是在探讨药物单一或联合的治疗方法[3-8]。我国中医文化博大精深,目前很多研究都在尝试应用中西医结合治疗,以增加对躯体形式障碍这一难治性疾病的治疗效果。现在已有研究证实应用中药或电针、走罐等中医治疗方法合并抗抑郁、抗焦虑药物对治疗躯体形式障碍有很好的疗效[9-12]。但到目前为止对应用经络协调系统治疗躯体形式障碍的研究不多。经络协调系统是利用中国传统医学经络学说的精髓,通过热感度测定的方法,测定出人体各经络的变异状况,根据测算的结果通过虚补实泻方法向病经输入负反馈信号,实施治疗。本研究旨在探讨在药物治疗基础上配合经络协调系统治疗对躯体形式障碍的疗效。

1 对象与方法

1.1 对象

选择2011年1月-2012年12月在开滦精神卫生中心门诊及住院患者65例,均符合中国精神疾病分类与诊断标准第3 版(CCMD-3)[13]中关于躯体形式障碍的诊断标准,年龄在25~69 岁,汉密尔顿抑郁量表(HAMD-24)评分≥17 分,汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分≥8 分,既往无精神疾病史,排除相关躯体疾病及其他精神障碍性疾病,以及严重肝肾疾病、孕妇和哺乳期。

将65例患者随机分为两组:药物治疗联合经络协调治疗组(研究组)和单纯药物治疗组(对照组)。研究组共33例,男15例,女18例,年龄在25~66岁,其中30 岁以内4例,31~40 岁12例,41~50 岁7例,51~60 岁6例,60 岁以上4例;初中及以下受教育程度21例,高中以上受教育程度12例;病程不足1年6例,1~3年16例,3~5年7例,5年以上4例。对照组共32例,男14例,女18例,年龄在28~69 岁,其中30 岁以内3例,31~40 岁11例,41~50岁6例,51~60 岁7例,60 岁以上5例;初中及以下受教育程度19例,高中以上受教育程度13例;病程不足1年5例,1~3年14例,3~5年9例,5年以上4例。

两组患者在性别、年龄、受教育程度、病程方面经组间卡方检验比较,差异均无显著性意义(P >0.05),具有可比性。

研究组应用经络协调治疗,每周2 次,同时接受药物治疗。对照组仅接受药物治疗。药物治疗包括抗抑郁药、抗焦虑药,两组患者应用的药物种类和剂量由两名医生(均为中级以上职称)依据患者的临床表现、疗效和副反应自行决定,两组用药的种类、剂量经卡方检验无显著性差异。研究周期总共8周。

1.2 仪器及使用方法

选用北京市三吉生物医药数字技术研究所研制的JXZ-Ⅰ型经络协调诊疗系统。

1.3 观察项目及疗效判定

入组前和治疗后2,4,6,8 周末分别采用HAMD-24,HAMA,临床总体印象量表(CGI),副反应量表(TESS)评定疗效及副反应[14]。

疗效判定,①两组HAMD-24 和HAMA 有无差异性及CGI 评定临床疗效,HAMD-24 和HAMA 减分率<25%为无效,25%~49%为好转,50%~74%为显著改善,≥75%为痊愈;②使用TESS 量表评定患者治疗过程中的不良反应,进行组间对比;③于治疗前以及治疗后4,8 周末进行血常规、血生化、心电图检查各1 次。

1.4 统计处理

数据采用SPSS 13.0 统计软件包进行统计学分析,计数资料比较行卡方检验;计量资料比较行t 检验。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

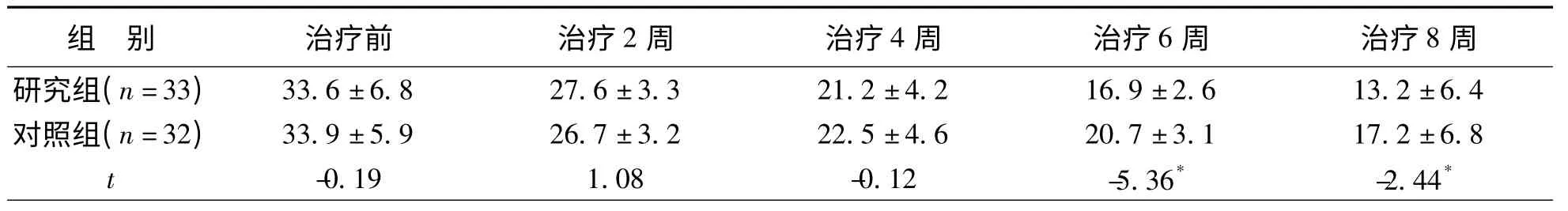

2.1 两组HAMD-24 总分比较

两组在疗前HAMD-24 总分比较无显著性差异(t =-0.19,P >0.05)。在治疗的第6 周末两组HAMD-24 总分比较有显著性差异(t =-5.36,P <0.05),见表1。

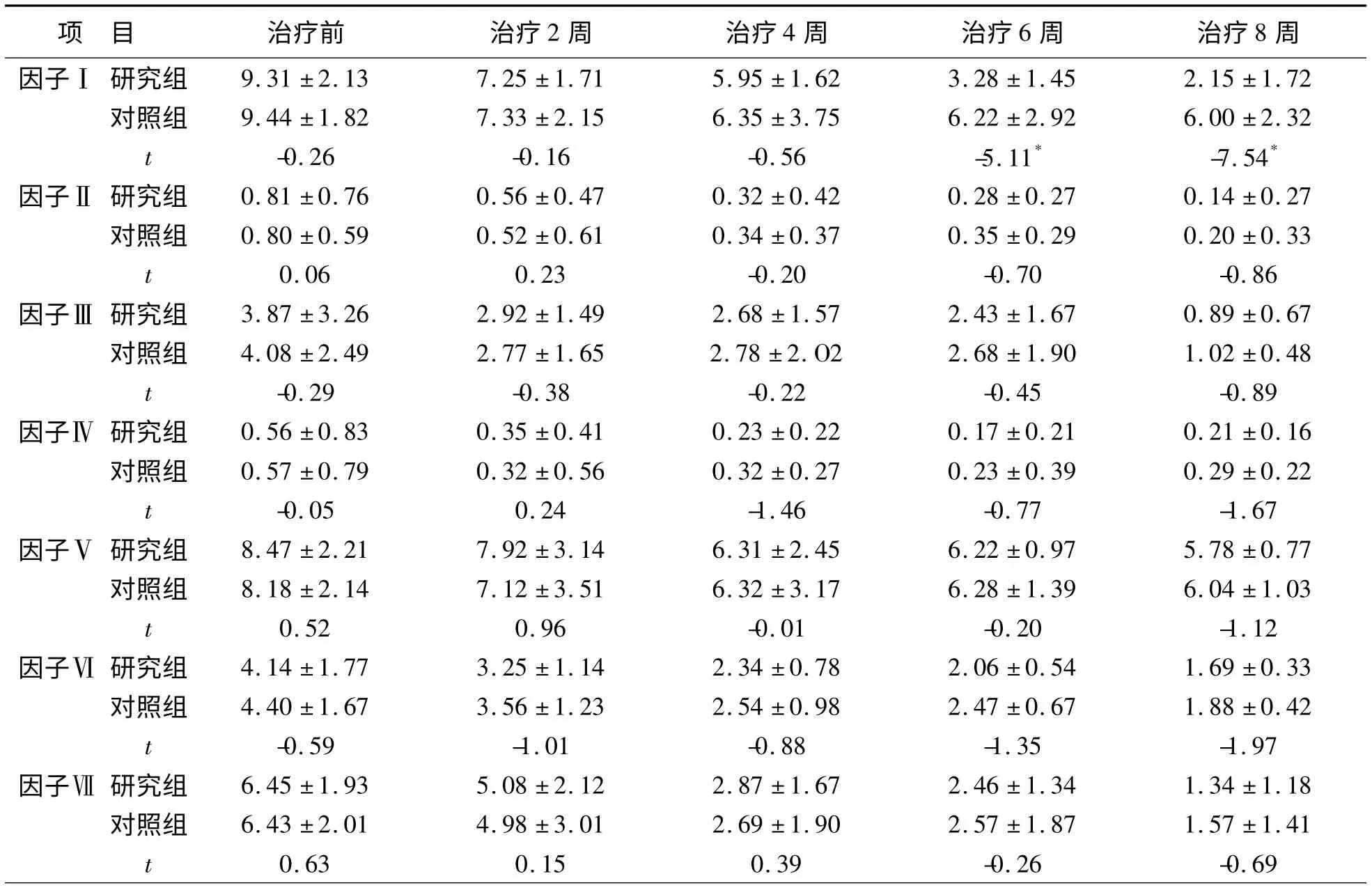

2.2 两组HAMD-24 各因子分比较

将HAMD-24 归纳为7 个因子:焦虑/躯体化,体重,认知障碍,日夜变化,阻滞,睡眠障碍,绝望感。两组分别就HAMD-24 的7 个因子分作比较,结果显示,研究组焦虑/躯体化因子在第6 周末开始与对照组比较有显著性差异(t =-5.11,P <0.05),其它各因子与对照组比较无显著性差异,见表2。

表1 两组治疗前后HAMD-24 总分比较(±s)

表1 两组治疗前后HAMD-24 总分比较(±s)

注:* P <0.05,下同

组 别 治疗前 治疗2 周 治疗4 周 治疗6 周 治疗8周研究组(n=33) 33.6±6.8 27.6±3.3 21.2±4.2 16.9±2.6 13.2±6.4对照组(n=32) 33.9±5.9 26.7±3.2 22.5±4.6 20.7±3.1 17.2±6.8 t-0.19 1.08 -0.12 -5.36* -2.44*

表2 两组HAMD 各因子分比较(±s)

表2 两组HAMD 各因子分比较(±s)

项 目 治疗前 治疗2 周 治疗4 周 治疗6 周 治疗8周因子Ⅰ 研究组 9.31±2.13 7.25±1.71 5.95±1.62 3.28±1.45 2.15±1.72对照组 9.44±1.82 7.33±2.15 6.35±3.75 6.22±2.92 6.00±2.32 t-0.26 -0.16 -0.56 -5.11* -7.54*因子Ⅱ 研究组 0.81±0.76 0.56±0.47 0.32±0.42 0.28±0.27 0.14±0.27对照组 0.80±0.59 0.52±0.61 0.34±0.37 0.35±0.29 0.20±0.33 t 0.06 0.23 -0.20 -0.70 -0.86因子Ⅲ 研究组 3.87±3.26 2.92±1.49 2.68±1.57 2.43±1.67 0.89±0.67对照组 4.08±2.49 2.77±1.65 2.78±2.O2 2.68±1.90 1.02±0.48 t-0.29 -0.38 -0.22 -0.45 -0.89因子Ⅳ 研究组 0.56±0.83 0.35±0.41 0.23±0.22 0.17±0.21 0.21±0.16对照组 0.57±0.79 0.32±0.56 0.32±0.27 0.23±0.39 0.29±0.22 t-0.05 0.24 -1.46 -0.77 -1.67因子Ⅴ 研究组 8.47±2.21 7.92±3.14 6.31±2.45 6.22±0.97 5.78±0.77对照组 8.18±2.14 7.12±3.51 6.32±3.17 6.28±1.39 6.04±1.03 t 0.52 0.96 -0.01 -0.20 -1.12因子Ⅵ 研究组 4.14±1.77 3.25±1.14 2.34±0.78 2.06±0.54 1.69±0.33对照组 4.40±1.67 3.56±1.23 2.54±0.98 2.47±0.67 1.88±0.42 t-0.59 -1.01 -0.88 -1.35 -1.97因子Ⅶ 研究组 6.45±1.93 5.08±2.12 2.87±1.67 2.46±1.34 1.34±1.18对照组 6.43±2.01 4.98±3.01 2.69±1.90 2.57±1.87 1.57±1.41 t 0.63 0.15 0.39 -0.26 -0.69

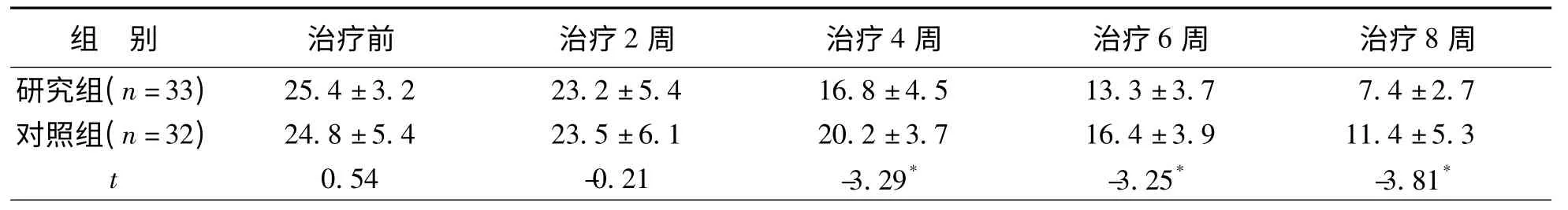

2.3 两组HAMA 总分比较

两组疗前HAMA 总分比较无显著性差异(t =0.54,P >0.05)。两组在治疗的第4 周末开始HAMA 总分比较有显著性差异(t =-3.29,P <0.05),见表3。

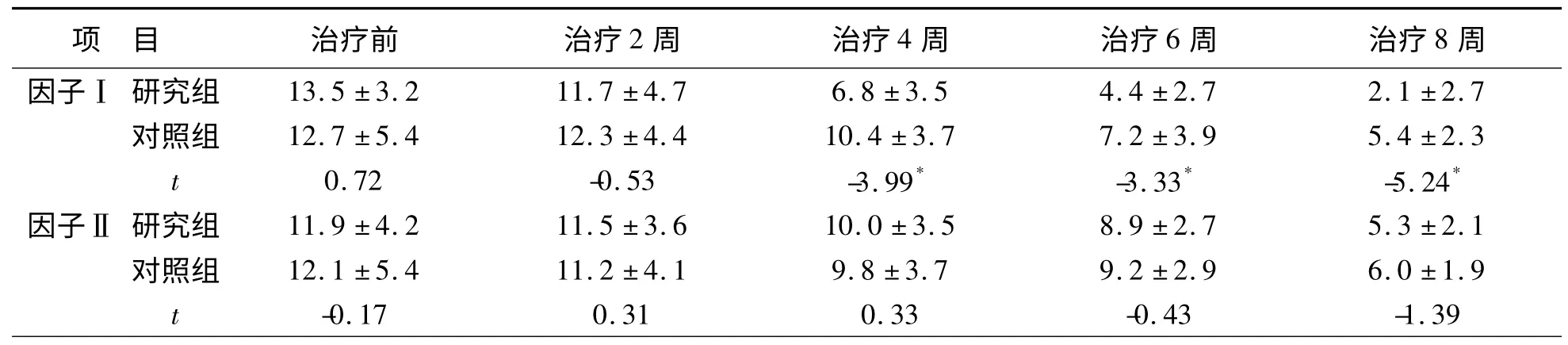

2.4 两组HAMA 各因子分比较

将HAMA 归纳为两个因子:①躯体性焦虑因子;②精神性焦虑因子。结果显示,研究组在第4 周末开始与对照组比较有显著性差异(t =-3.99,P <0.05),而精神性焦虑因子两组相比一直无显著性差异,见表4。

2.5 临床疗效比较

两组的CGI 评分较治疗前均有明显改善。研究组临床痊愈16例,好转13例,无效4例,痊愈率48%,有效率88%;对照组临床痊愈8例,好转16例,无效8例,痊愈率25%,有效率75%。两组痊愈率比较有显著性差异(χ2=5.95,P <0.05)。两组有效率比较无显著性差异(χ2=1.79,P >0.05)。

表3 两组治疗前后HAMA 总分比较(±s)

表3 两组治疗前后HAMA 总分比较(±s)

组 别 治疗前 治疗2 周 治疗4 周 治疗6 周 治疗8周研究组(n=33) 25.4±3.2 23.2±5.4 16.8±4.5 13.3±3.7 7.4±2.7对照组(n=32) 24.8±5.4 23.5±6.1 20.2±3.7 16.4±3.9 11.4±5.3 t 0.54 -0.21 -3.29* -3.25* -3.81*

表4 两组HAMA 各因子分比较(±s)

表4 两组HAMA 各因子分比较(±s)

项 目 治疗前 治疗2 周 治疗4 周 治疗6 周 治疗8周13.5±3.2 11.7±4.7 6.8±3.5 4.4±2.7 2.1±2.7对照组 12.7±5.4 12.3±4.4 10.4±3.7 7.2±3.9 5.4±2.3 t 0.72 -0.53 -3.99* -3.33* -5.24*因子Ⅱ 研究组 11.9±4.2 11.5±3.6 10.0±3.5 8.9±2.7 5.3±2.1对照组 12.1±5.4 11.2±4.1 9.8±3.7 9.2±2.9 6.0±1.9 t因子Ⅰ研究组-0.17 0.31 0.33 -0.43 -1.39

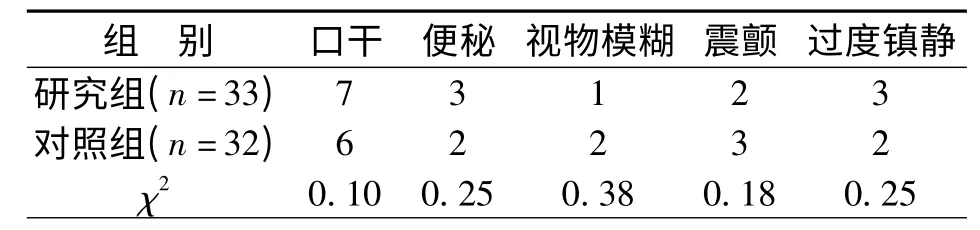

2.6 不良反应

研究组主要不良反应口干7例,便秘3例,视物模糊1例,震颤2例,过度镇静3例,对照组分别为6,2,2,3,2例,两组比较无显著性差异,见表5;实验室检查血常规、肝肾功能、心电图两组均未见明显异常。

表5 两组不良反应比较(±s)

表5 两组不良反应比较(±s)

组别 口干 便秘 视物模糊 震颤 过度镇静研究组(n=33)7 3 1 2 3对照组(n=32) 6 2 2 3 2 χ2 0.10 0.25 0.38 0.18 0.25

3 讨 论

躯体形式障碍是一种临床上常见的、较难处理的神经症类疾病。患者多以躯体不适和疼痛为主要临床表现,反复就诊于综合医院内外各科,即使检查结果总是阴性也并不能打消患者的顾虑,反复检查已成为此类患者固定的行为模式。综合科医生对此类疾病缺乏认识,加之患者本身也不愿承认躯体症状与心理因素相关,导致大多数患者不能得到及时有效的治疗,病程呈慢性化。而且患者多伴有不同程度焦虑和抑郁症状,并与躯体症状互成因果,导致恶性循环,给治疗增加了难度。

躯体形式障碍的病因未明,但研究表明可能与遗传、神经生化、个性及心理社会因素相关[1]。大多数患者可以说是在遗传素质作用下,受心理、社会因素影响,导致内心矛盾冲突而逐渐发病[15-16].。躯体形式障碍的临床表现虽多种多样,但中医学很早就对本病有一定认识,躯体形式障碍在中医的辩证为“郁症”范畴。而“郁症”是由于情志不舒,气机郁滞所引起的一类病症,其病因病机主要是肝脾心三脏受累以及气血失调而成[10]。

我国传统医学源远流长,几千年以来在与疾病的斗争中总结了丰富的经验。现存最早的医学著作《黄帝内经》对经络与疾病的关系有较深入的解释。《灵枢·脉度》[17]说:“经脉为里,支而横者为络,络之别者为孙。”经,指经脉,是经络系统的主干;络,指脉络,犹如网络,是经脉的细小分支。经络,是经脉和络脉的总称。经络是气血运行的通路,内通脏腑,外络肢节,沟通人体内外表里,将各个组织与器官连接成一个有机的整体。《灵枢·经脉》[17]所说:“经脉者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通。”《素问.调经论》[17]中指出:“夫十二经脉皆生其病……经脉之病,皆有虚实”,还说:“经络支节,各生虚实”,“五脏之道,皆出于经隧,以行血气,血气不和,百病乃变化而生”。说明经络的病候除了经络本身的虚实变化外,必然累及四肢百骸、皮肉筋骨、五官七窍、脏腑器官等,从而出现各种不同的症状。因此掌握人体经络的变异情况,刺激体表一定经穴就可以治疗相应的脏腑疾病。所谓有诸内必形诸外,揣外而知内,治外而调里[18]。本研究采用经络协调治疗系统通过对人体经络的井穴进行热敏测试,经过计算机严密分析对比,测算出人体阴阳平衡,根据测算的结果定位于人体背部的俞穴并通过虚补实泻方法进行相应的治疗,调节人体脏腑气血功能,从而达到治疗疾病的目的。

本研究选取65例在我院住院及门诊治疗的符合CCMD-3 中关于躯体形式障碍的诊断标准的患者,随机分成两组。研究组给予药物治疗联合经络协调治疗,经络治疗每周两次,治疗8 周;对照组仅给予单纯药物治疗,治疗8 周。治疗前两组患者的性别、年龄、受教育程度、、病程、用药等方面差异均无统计学意义。在治疗前研究组与对照组的HAMD-24 及HAMA 总分比较,差异无统计学意义。而经过治疗,在治疗6 周末开始两组HAMD-24 总分比较有显著性差异(t =-5.36,P <0.05),,研究组焦虑/躯体化因子在第6 周末开始与对照组比较有显著性差异(t =-5.11,P <0.05),其它各因子与对照组比较无显著性差异;治疗的4 周末开始HAMA 总分比较有显著性差异(t =-3.29,P <0.05),研究组在第4 周末开始躯体性焦虑因子与对照组比较有显著性差异(t =-3.99,P <0.05),而精神性焦虑因子两组相比一直无显著性差异,说明研究组较对照组对躯体症状的改善更加明显。两组的CGI 评分较治疗前均有明显改善,研究组有效率为88%,痊愈率48%,两组有效率比较无显著性差异(χ2=1.79,P >0.05),两组痊愈率比较有显著性差异(χ2=5.95,P <0.05),说明研究组有更好的疗效和更高的痊愈率;两组不良反应无显著性差异(P >0.05),说明研究组出现的不良反应与对照组相当。

综上所述,经络协调治疗,借鉴中国传统医学经络学说的精髓加之现代化治疗手段,对躯体形式障碍这一类难治性神经症是安全、有效的,尤其是对躯体症状效果更加明显,也更能被广大患者所接受。

[1]沈渔邨.精神病学[M].北京:人民卫生出版社,2005:475-478

[2]徐俊冕.躯体化与躯体形式障碍[J].中国行为医学科学,2004,13(3):359-360

[3]陈月江.艾司西酞普兰治疗躯体形式障碍的临床疗效观察[J].四川精神卫生,2010,23(3):163-164

[4]彭铃武,张妙琴.度洛西汀治疗躯体疼痛障碍临床对照研究[J].临床心身疾病杂志,2011,17(2):101-102

[5]温东玲.艾司西酞普兰与舍曲林治疗躯体形式障碍疗效观察[J].中国实用医药,2011,10(6):134-135

[6]王有斌.度洛西汀与西酞普兰治疗躯体形式疼痛障碍对照研究[J].临床心身疾病杂志,2013,19(2):121-122

[7]胡兴全.田维忠.边亚栋等艾司西酞普兰治疗躯体形式障碍的临床疗效观察[J].中国健康心理学杂志,2012,20(9):1309-1310

[8]王俊仙.潘振山帕罗西汀联合生物反馈治疗躯体形式障碍的疗效观察[J].中国健康心理学杂志,2011,19(6):646-647

[9]王学军,马富晓,孙丽娟.中西医结合疗法对躯体形式障碍的临床疗效及生活质量的影响[J].中国中医药科技,2011,18(1):65-66

[10]郭佳,罗和春.中医针灸门诊中躯体形式障碍的识别[J].中国针灸,2006,26(11):814-815

[11]刘永.经方治疗躯体形式障碍15例[J].北京中医,2006,25(1):34-35

[12]周仁义,周志荚,马明.丹栀逍遥散加减治疗躯体形式障碍临床观察[J].中国中医药信息杂志,2008,15(5):63-64

[13]陈彦方,杨德森,崔玉华,等.中国精神疾病分类与诊断标准[M].济南:山东科学技术出版社,2001:108-112

[14]张明园.精神科评定量表手册[M].2 版.长沙:湖南科学技术出版社,1998:121-126,133-136,150-153,197-202

[15]陈琳,周振合,程灶火,等.躯体形式障碍患者点探测任务下的事件相关电位[J].中国健康心理学杂志,2013,21(3):324-326

[16]孔伶俐,于慧.崔维珍等躯体形式障碍患者的生活事件和防御方式[J].中国健康心理学杂志,2014,22(4):514-515

[17]程士德.内经讲义[M].上海:上海科学技术出版社,1983:66-68

[18]孙国杰.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:5-5