竖脊肌屈曲放松比值在不同类型慢性腰痛中的差异

胡鸢 唐金树 秦江 石秀秀 朱加亮 侯树勋

屈曲放松是躯干前屈时表面肌电图记录到的腰背部肌肉肌电活性变化的一种现象,在躯干前屈的最初阶段,腰背部肌肉持续收缩,肌电信号显著增大,随着前屈角度的增大,肌肉会最终放松,肌电信号降低至静息水平。屈曲放松现象在无腰痛的健康人中普遍存在,而在慢性腰痛患者,该现象通常缺失,即躯干处于最大前屈时,腰背部肌肉仍然持续收缩,无法放松[1]。大量文献报道,竖脊肌屈曲放松 ( flexion-relaxation,FR ) 比值作为评价屈曲放松程度的客观指标,在慢性腰痛患者和无腰痛人群中存在显著性差异,因而被广泛用于慢性腰痛患者的筛查、以及腰痛治疗效果的评价[1-2]。然而文献也提及部分慢性腰痛患者 FR 比值和无腰痛人群接近[3],笔者也观察到,FR 比值在不同类型的慢性腰痛中存在显著差异,因此本研究针对这一现象进行探讨。

资料与方法

一、一般资料

2011 年至 2014 年,我院骨科门诊就诊的 97 例慢性腰痛患者,病程均>6 个月,经问病史、查体,以及腰椎 X 线片、腰椎 MRI 检查,除外腰椎骨折、峡部裂、椎体滑脱、椎间盘源性腰痛、明显的椎间盘突出压迫神经以及腰椎肿瘤和炎症等特异性病因,诊断为慢性非特异性腰痛。所有腰痛患者近3 个月来均未接受腰痛相关的药物和物理治疗。其中51 例为腰部前屈时疼痛,后伸时无痛,归为前屈痛组;46 例为腰部前屈时无痛,后伸时疼痛,归为后伸痛组;另有 35 名腰部无痛健康人,归为对照组。

二、观测方法

测试体位:让受试者站立位进行躯干前屈和再背伸动作,整个过程分为 4 个时相:( 1 ) 站立相:受试者站立位,直视前方,双足分开与肩同宽,双上肢自然放松垂于躯干两侧,让其腰背部自然放松;( 2 ) 前屈相:受试者用 4 s 向前匀速弯腰到最大,过程中双膝伸直,双上肢自然下垂;( 3 ) 最大前屈相:躯干前屈到最大幅度后,让其上肢和躯干“放松并自由的悬挂”,使背部“完全放松”4 s;( 4 ) 再背伸相:随后用 4 s 让其躯干再次背伸回到站立状态。测试前先给患者演示正确的动作和弯腰速度。测试过程由电脑语音引导,先反复做 5 次动作作为热身,以达到稳定和流畅的状态。测试时重复5 次,前 2 次作为热身,后 3 次留作分析。

使用表面肌电图方法采集三组人群竖脊肌表面肌电信号。具体方法为:电极位置在 L3椎体棘突水平,旁开中线 2 cm。细砂纸轻柔摩擦皮肤以去除皮肤角质,75% 乙醇擦拭测试处皮肤,标准氯化银电极,电极直径 1 cm,间距 2 cm,平行于竖脊肌纤维方向粘贴表面肌电电极。实时监测并记录均方根值( root mean square,RMS ),滤波为 20~500 Hz,使用Procomp Infiniti 表面肌电图机 ( Thought Technology,加拿大 ) 采集并编码信号,BioGraph Infiniti 软件( Thought Technology,加拿大 ) 存储并分析数据。左右双侧信号取平均值,单位为 μV。

FR 比值计算公式为:FR 比值=前屈相最大RMS 值 / 最大前屈相平均 RMS 值。其中,前屈相最大 RMS 值测量方法为:前屈相区间起点为受试者开始前屈躯干时,区间终点为受试者前屈刚达到最大幅度时,选取该区间内最大 RMS 值。最大前屈相时平均 RMS 值测量方法为:区间起点为受试者前屈刚达到最大角度时,终点为患者开始背伸躯干时,以该区间中点前后各 0.5 s ( 窗宽 1 s ),计算 1 s 内平均RMS 值[4]。将 3 次重复测试的左右两侧数值平均后计算 FR 比值。

三、统计学处理

采用 SPSS 13.0 对测得的数据进行分析,数值均以表示。采 用方差分析比较三组患者在年龄、身高、体重、FR 比值方面的组间差异。两组腰痛患者 ( visual analogue scale,VAS ) 分值比较采用t检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

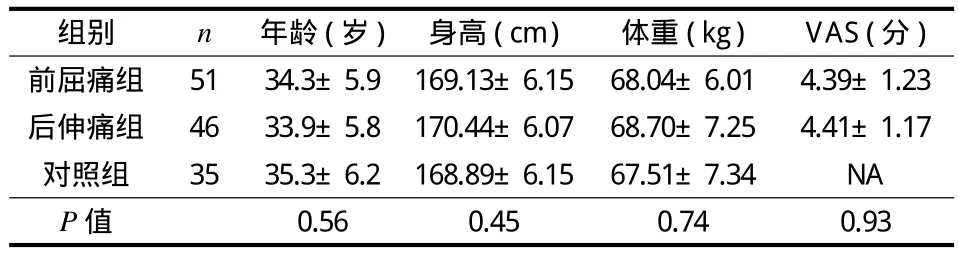

受试者一般特征的比较结果 (表1),三组在年龄、身高、体重方面差异无统计学意义。两组腰痛患者在 VAS 分值方面差异无统计学意义。

三组 FR 比值分别为:前屈痛组 4.97±1.03、后伸痛组 21.8±4.75、对照组 22.85±3.64。前屈痛组FR 值明显小于后伸痛组 (P<0.01 ) 和对照组 (P<0.01 )。后伸痛组和对照组相比,FR 比值差异无统计学意义 (P=0.27 )。

表1 三组受试者一般特征的比较 (±s)Tab.1 Comparison of demographic data of the 3 groups (±s)

表1 三组受试者一般特征的比较 (±s)Tab.1 Comparison of demographic data of the 3 groups (±s)

组别n 年龄 ( 岁 ) 身高 ( cm ) 体重 ( kg ) VAS ( 分 )前屈痛组 51 34.3±5.9 169.13±6.15 68.04±6.01 4.39±1.23后伸痛组 46 33.9±5.8 170.44±6.07 68.70±7.25 4.41±1.17对照组 35 35.3±6.2 168.89±6.15 67.51±7.34 NA P 值 0.56 0.45 0.74 0.93

讨 论

躯干前屈过程包括腰部的前屈和骨盆的向前旋转。躯干前屈的动力来自于躯干自身体重的重力,在前屈的初始阶段,竖脊肌作为运动的拮抗肌会进行离心收缩以控制躯干前屈的速度和幅度,随着前屈幅度的增大,非收缩性的软组织结构如韧带和筋膜等逐渐提供了脊柱绝大部分的稳定性,因此不再需要竖脊肌收缩来维持脊柱的姿势[5],此时后方椎间盘韧带组织内的牵张感受器受到刺激,反射性的抑制了竖脊肌的活性,使竖脊肌放松[6]。而在慢性腰痛患者,由于其通常在躯干前屈时出现疼痛,患者害怕弯腰时受伤或疼痛加重,因而不自主的使腰背肌处于持续收缩的“肌卫”状态,导致其屈曲放松现象缺失[3,7]。

以往评价屈曲放松现象多根据最大前屈相时肌电信号的绝对值来判断,然而该绝对值受肌肉和电极之间阻抗的影响很大,特别是在皮下脂肪厚的受试者,数值会明显偏低[8]。近来文献中多采用计算FR 比值的方法,通过类似于标准化的比值计算,可以排除皮下脂肪厚度等个体差异对于肌电信号的影响,而最常用的计算公式就是 FR 比值=前屈相最大RMS 值 / 最大前屈相平均 RMS 值[2]。研究发现在无痛人群中该值显著大于腰痛患者,表明无痛人群前屈过程中肌电信号明显大于最大前屈时,而在慢性腰痛患者,由于竖脊肌最终不能放松,因此最大前屈相时 RMS 值明显增高,导致 FR 比值减小[8-9]。

FR 比值常被用来筛查慢性腰痛患者和无痛健康人,Neblett 等通过比较 218 例慢性腰痛患者和无痛对照的 FR 比值,报道该方法的敏感度为 83%,特异性为 80%[8];Schinkel-Ivy 的研究也认为该方法可以较好的筛查腰痛和无痛人群[1]。然而也有文献报道,30% 的慢性腰痛患者存在正常的屈曲放松现象。由于导致慢性腰痛的原因复杂,不同类型腰痛其病理生理改变并不相同,因而其竖脊肌的肌电信号也相应存在差异。有鉴于此,需要对慢性腰痛患者的类型进行细分,研究其不同类型腰痛 FR 比值的特点,以便于临床筛查、诊断和评价疗效。本研究发现,虽然同为慢性腰痛,且两组患者疼痛程度无显著差异,但前屈痛组患者 FR 比值显著小于正常对照,表明其在最大前屈相时竖脊肌没有放松;而后伸痛组 FR 比值和对照组无显著性差异,表明其竖脊肌在最大前屈相时实现了放松。推测其原因,可能在于前屈痛患者,由于其躯干在前屈时疼痛明显,因此会不自主的收缩竖脊肌以避免受伤,长时间的这种不正常的神经肌肉功能模式会导致其难以完全放松竖脊肌[7]。而后伸痛患者由于不存在前屈疼痛,因而没有恐惧性逃避所引发的“肌卫”现象,因此容易实现屈曲放松。

本研究显示,慢性非特异性腰痛患者中,腰部前屈痛患者和无痛人群相比,FR 比值明显减小,此差异可为区分此类腰痛患者提供参考。而对于后伸痛患者,由于其 FR 比值和无痛人群无明显差异,因此 FR 比值不能作为筛查和诊断依据。

[1] Schinkel-Ivy A, Nairn BC, Drake JD. Evaluation of methods for the quantification of the flexion-relaxation phenomenon in the lumbar erector spinae muscles. J Manipulative Physiol Ther, 2013, 36(6):349-358.

[2] Neblett R, Mayer TG, Brede E, et al. The effect of prior lumbar surgeries on the fl exion relaxation phenomenon and its responsiveness to rehabilitative treatment. Spine J, 2014, 14(6):892-902.

[3] Neblett R, Mayer TG, Gatchel RJ, et al. Quantifying the lumbar flexion-relaxation phenomenon: theory, normative data, and clinical applications. Spine, 2003, 28(13):1435-1446.

[4] McGorry RW, Lin JH. Flexion relaxation and its relation to pain and function over the duration of a back pain episode. PLoS One, 2012, 7(6):e39207.

[5] Mayer TG, Neblett R, Brede E, et al. The quantified lumbar flexion-relaxation phenomenon is a useful measurement of improvement in a functional restoration program. Spine, 2009,34(22):2458-2465.

[6] Solomonow M, Baratta RV, Banks A, et al. Flexion-relaxation response to static lumbar flexion in males and females. Clin Biomech, 2003, 18(4):273-279.

[7] Geisser ME, Haig AJ, Wallbom AS, et al. Pain-related fear,lumbar fl exion, and dynamic EMG among persons with chronic musculoskeletal low back pain. Clin J Pain, 2004, 20(2):61-69.

[8] Neblett R, Brede E, Mayer TG, et al. What is the best surface EMG measure of lumbar fl exion-relaxation for distinguishing chronic low back pain patients from pain-free controls? Clin J Pain, 2013, 29(4):334-340.

[9] Geisser ME, Ranavaya M, Haig AJ, et al. A meta-analytic review of surface electromyography among persons with low back pain and normal, healthy controls. J Pain, 2005,6(11):711-726.