北京市高新技术企业碳减排效应研究

王志亮 姜治芳

摘要:随着能源短缺与环境污染问题的愈发严重,节能减排成为调整产业结构、转变经济发展方式的重要途径。我国“十一五”规划纲要中明确提出“十一五”期间单位GDP能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%的约束性目标。高新技术企业以其“低能耗、低排放、高产值”的特征成为近几年产业发展的重点,2006-2012年数据分析显示,北京市高新技术企业工业总产值与碳排放之间基本呈现相对脱钩的状态,扭转了以往工业总产值的增长与碳排放长期依存的局面,显示了高新技术企业突出的碳减排效应。

关键词:高新技术企业;碳减排效应;脱钩指数

中图分类号:F2

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2015)06-0012-03

1引言

我国“十一五”规划纲要指出,我国要建立一个资源节约型、环境友好型的社会,必须加大对环境的保护力度,将发展循环经济作为首要的经济发展方式。随着节能减排的工作积极有效开展,我国基本实现了“十一五”规划纲要中提出的节能减排约束性目标。《节能减排“十二五”规划》,根据我国经济发展的总体形势提出了节能减排的工作的总体目标:到2015年,按照2005年价格计算全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤,比2010年的1.034吨标准煤下降16%。面对节能减排的新目标,“低能耗,高产值”的高新技术产业被确定为重点发展的新兴产业。北京作为中国的首都城市,不断加快产业结构的调整,大力发展现代制造业和高技术产业,强化技术创新能力,着力转变经济发展方式。截至2012年,北京市高新技术产业工业总产值达到3031.6亿元比2005年增加25.94%,达到北京市工业总产值的24.77%。那么,高新技术产业在极大地促进北京市经济增长的同时,其碳减排的效果究竟如何?是否跟预想的一样能够实现其在碳减排方面的优势,促进北京市低碳经济的发展?本文采用数据分析的研究方法,利用碳排放脱钩指数,对高新技术企业在碳减排方面的作用进行定量分析,为政府制定和实施有关政策提供科学依据,从而推动北京市高新技术产业的合理发展,实现碳减排目标,加快经济发展方式转变。

2北京市高新技术企业碳排放现状分析

2.1高新技术企业增长迅速

按照北京能源统计年鉴对行业的划分原则,高新技术企业包括了电子及通信设备制造业、医药制造业、电子计算机及办公设备制造业、医疗设备及仪器仪表制造业、航空航天器制造业等五大行业。2007年高新技术企业数量达到1163家,这是在“十一五”期间数量最大的一年,虽然此后数量上有起伏趋势但总体上变化不大,由此可以看出高新技术产业在北京正在不断的发展壮大。2010年,北京市高新技术产业增加值比“十五”末期实现了翻番,年增长速度约为16%左右,占全市生产总值的1/5以上。2011年北京市高新技术企业的利税总额达到312.3亿元,比上年增长17.9%。2012年北京市高新技术企业的利润总额达到267.4亿元,比上年增长16.8%;主营业务收入在2012年达到3410.6亿元,比2006年增长20.4%,从主营业务收入和利润这两个指标的变化情况可以发现,随着高技术产业的快速发展,高新技术产业将成为首都经济产业发展中的支柱产业。预计到2020年,高新技术产业将成为调整首都产业结构的重要产业,成为提升北京城市功能的支撑力量,如表1所示。

2.2北京市高新技术企业碳排放总量

由于目前我国对于碳排放量数据没有直接的官方公布数据,对北京市高新技术企业的碳排放量采用指数法进行估算。根据联合国政府间气候变化专门委员会2006年对外公布的《国家温室气体排放清单指南》,结合北京市统计数据的特点进行计算,公式如下:

C=∑Ei×Ci(1)

其中,C为碳排放总量,单位为万吨;Ei为能源消耗量,单位为万吨标准煤,原始数据以J(焦耳)为单位,为与统计数据单位一致,将能量单位转化成标准煤,具体转化系数为1×104t标准煤等于2.93×105GJ(1GJ=109J),各类能源折标准煤参考系数如表2所示,Ci为各种能源的碳排放系数,如表3所示,单位为(万吨)/(万吨标准煤),其中热力、电力的碳排放系数根据国际能源署(IEA)2009年碳排放报告所选取的近似值所得。根据北京市能源消耗的特点,本文中北京市高新技术产业消耗的能源种类主要涉及以下:燃料油、液化石油气、天然气、热力、电力、煤炭、焦炭、汽油、煤油、柴油。相关能源消耗数据来自于《北京统计年鉴》。

2006年以来,能源消耗基本保持增长状态(除2009年),碳排放量的变化趋势也基本跟随能源消耗量的变化趋势。2006年到2008年这三年期间,高新技术产业的碳排放量基本上保持稳定增长的状态,年均增长幅度为3.5%。2009年碳排放量一度下降到267.08万吨,之后伴随着北京市高新技术产业开发区的快速发展以及能源消耗量的增长,碳排放量也稳步上升。2012年北京市高新技术产业碳排放达到387.49万吨,是2006年以来碳排放最多的一年,比2006年增加46.31%,环比年均增长6.62%。

2.3高新技术企业的碳排放强度

碳排放强度就是单位工业总产值碳排放量,采用如下计算公式:

碳排放强度=碳排放量工业总产值(2)

北京市高新技术产业的碳排放强度远远低于传统制造业,以2012年为例,高新技术产业的碳排放强度为0.083吨/万元,传统制造业的碳排放强度为0.34吨/万元,传统制造业的碳排放强度是高新技术产业的4.1倍;另一方面,高新技术产业的低碳排放强度使得全部制造业的碳排放强度在传统制造业的基础上显著降低,以2012年为例,全部制造业的碳排放强度为021吨/万元,在传统制造业的碳排放强度为0.34吨/万元的基础上显著降低,充分说明了高新技术产业在减排方面的巨大优势。

3高新技术企业在北京市总体经济发展中的碳减排效应

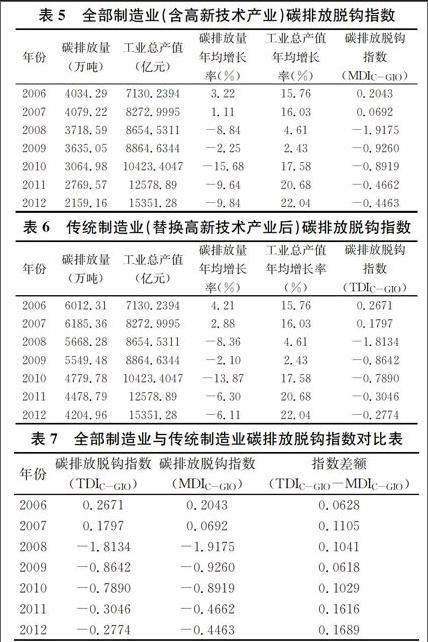

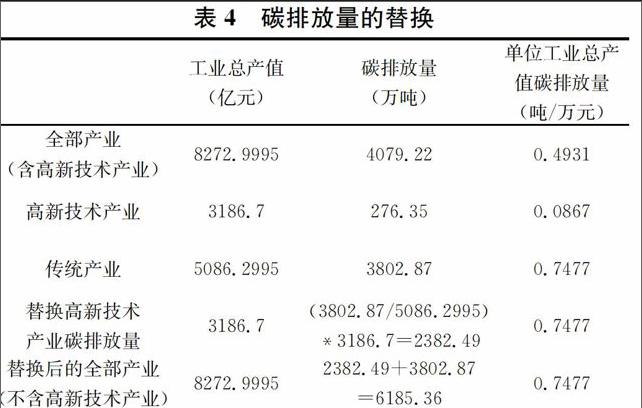

高新技术企业在北京市总体经济发展中的碳减排效应,可以通过分析高新技术企业在北京市工业产值总体增长过程中碳排放脱钩指数中的贡献份额来计算。然后,按照传统制造业碳排放量与工业总产值的比,将高新技术产业碳排放数据换算为传统制造业(不含高新技术产业)情形下的碳排放数据,进而求得替换高新技术产业之后的碳排放量。以2007年为例,具体的替换方式如表4所示。

将高新技术产业碳排放量替换为传统产业碳排放量后,单位工业总产值碳排放量由04931吨/万元上升到0.7477吨/万元。由此可以看出,高新技术产业在促进减排方面的积极作用。

通过对单位工业总产值碳排放量的计算分析可以发现,替换高新技术产业后的传统制造业的碳排放强度明显比含有高新技术产业的制造业碳排放强度高。本文使用高新技术企业的“碳排放脱钩效应”值就高新技术产业减排效应对北京市全部制造业碳排放脱钩指数的影响进行量化处理,即:由于制造业中高新技术产业的存在,使得全部制造业的碳排放脱钩指数相比传统制造业(不含高新技术企业)碳排放脱钩指数的变化程度,计算如公式(3)。

碳排放脱钩指数反映了工业总产值与碳排放之间的变化关系,基本原理与思想与上文中介绍的节能脱钩指数一样。表5、6、7通过对高新技术产业碳排放量的替换,得到包含高新技术产业制造业的碳排放脱钩指数、传统制造业(替换高新技术产业后的全部制造业)的碳排放脱钩指数、以及二者比较的指数差额(高新技术企业的“碳排放脱钩效应”值)。

由表7可以看出,在替换高新技术产业对碳排放的影响之后,得到的传统制造业的各年度的碳排放脱钩指数都在不同程度上有所上升;从碳排放脱钩指数前后的差值均为正数可以看出,高新技术企业在减排方面对碳排放脱钩指数的影响是正向、积极的促进作用。

无论是碳排放脱钩指数为正的2006年、2007年,还是脱钩指数为负的后五年,其脱钩指数(MDIC-GIO)均不同程度的小于替换高新技术产业对碳排放的影响之后的脱钩指数(TDIC-GIO),脱钩指数的差额(TDIC-GIO-MDIC-GIO)均为正值,说明高新技术企业在减排方面的正向的、积极地促进作用。以2008年为例,剔除高新技术企业对碳排放的影响之后,其碳排放脱钩指数由原来的-1.8134上升到-1.9175,上升了0.1041;另外脱钩指数均为正的2006年,替换前后的碳排放脱钩指数也同样的由0.2043上升到02671,上升了0.0628。纵观2006-2012年替换前后脱钩指数的差额可以发现,差值在逐年增大,说明高新技术在减排方面的积极作用在逐渐的扩大。碳排放脱钩指数差额较大的年份为2012年,达到0.1689。其中的主要原因在于,剔除高新技术产业对碳排放的影响之后,单位工业总产值的碳排放量大大增加。以2012年为例,在替换高新技术产业碳排放量为传统制造业之后,制造业的单位工业总产值的碳排放量由0.2202吨/万元上升到0.3561吨/万元,上升幅度为61.71%,是近7年以来上升幅度最大的一年,这也从侧面说明高新技术产业对碳减排的重要作用。

4结论

高新技术企业在减少碳排放方面比传统制造业具有显著的优势。从上述计算中的高新技术企业“碳排放脱钩效应”值为正值,且随着时间的推移,该效应值在逐渐的变大,说明高新技术产业的碳减排效应有逐渐放大的趋势。这启示我们,在调整产业结构,转变经济发展模式中,应充分发挥高新技术产业在碳减排方面的优势,促进碳减排目标的实现,通过产业低碳化实现低碳经济的可持续发展。

参考文献

[1]Luciano Charlita de Freitas,Shinji Kaneko.CO2 Emissions from the Land Transport Sector in the Philippines:Estimates and Policy Implications[J].Elsevier,2003,70(8):1459-1469.

[2]I.J.Lu,Sue J.lin,Charies Lewis.Decomposition and decoupling effects of carbon dioxide emission from highway transportation in Taiwan,Germany,Japan and South Korea[J].Energy Policy,2007,35(6):3226-3235.

[3]彭佳雯,黄贤金,钟太洋等.中国经济增长与能源碳排放的脱钩研究[J].资源科学,2011,33(4):626-633.

[4]楚春礼,郭彩霞,鞠美庭等.中国高新技术产业能源消耗与碳排放分析[J].环境污染与防治,2011,8:23-28.

[5]王仰东,范毅,李享等.低碳经济与高技术服务业的可持续发展[J].科技导报,2011,7(05):11-15.

[6]吴永林,李立委.技术进步与高技术产业产出增长的互推效应——基于北京高技术产业的实证分析[J].科技管理研究,2011,8(12):21-26.

[7]赵涛,尹彦,李晅煜.能源与经济增长的相关性研究[J].西安电子科技大学学报:社会科学版,2009,1:33-39.

[8]Petri Tapio.Towards a theory of decoupling:degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001[J].Transport Policy,2005,12(2):137-151.