苏联解体前后俄罗斯宗教信仰的发展状况及特征

孙连庆

摘要:20世纪80年代后期苏联政府提出的全面改革战略,引发社会对宗教信仰自由的反思,然而当时并没有得到戈尔巴乔夫的足够重视,因此没能在改革初期得到宗教界的支持和认可。罗斯受洗一千年纪念后(1988年),宗教信仰的发展迎来一个有利的发展时机。苏联解体后,宗教组织得到迅猛发展,并在1995年迎来一个重要的发展时期。随着宗教组织的发展壮大,对苏联乃至苏联解体后的俄罗斯都产生了重大影响,并在一定程度上激发了人民的自由意志,最终成为左右社会稳定的重要因素之一。

关键词:苏联;俄罗斯;宗教信仰

中图分类号:B928.512 文献标志码:A 文章编号:1008-0961(2014)04-0057-04

就俄罗斯人的自由意识而言,苏联时期的很多政策是起到阻碍作用的。其中,尤以限制宗教发展的政策最为突出,要知道,俄罗斯人有着悠久的宗教信仰历史,宗教对俄罗斯人生活、生产的影响是广泛、深刻的。人为的限制宗教信仰的发展,对俄罗斯社会来说是不明智的,其结果只能为秘密的、非法的宗教团体的产生提供有利的土壤。根据苏联以及苏联解体后俄联邦政府相关部门的调查资料,民众的宗教信仰在苏联解体前后的发展情况有着较为鲜明的特点,一定程度上揭示了俄罗斯人自由意识的发展状况,并成为左右社会稳定的重要因素之一。

1986-1990年间,对于苏联宗教组织发展来说是一个特殊时期。此时的苏联政治生活中存在着两个不同方向的政治进程:一个是向心的,另一个是离心的。联盟中央尝试通过革新保存单一制的国家政体,而各加盟共和国内部正积蓄力量进行分离活动。因此,中央和地方权力机构都希望借助宗教因素来达到自身的政治目的。

当时,在戈尔巴乔夫倡导的社会主义全面改革中,曾承诺将调整国家以往的宗教政策。但是,在全面改革初期,戈尔巴乔夫并没有得到宗教组织更多的支持和援助,这是由苏共中央长期实行消极的宗教政策和党内对改革宗教政策的不同认知所导致的。因此,这一时期苏联宗教组织的发展状况并不突出(见表1)。

在罗斯受洗一千年纪念活动前夕,戈尔巴乔夫与莫斯科大主教彼梅以及神圣东正教最高会议成员会晤后,苏联宗教组织发展形势开始有了显著变化。仅1988-1989年度就有4484个新的宗教团体注册(包括俄罗斯联邦的917个)。此后,妨碍宗教组织发展的行政障碍被逐步消除,这情势在当时所有的加盟共和国中都有所体现(见表2)。

各类宗教组织纷纷建立,这在苏联民众的社会生活中掀起了不小的波澜,民众开始更多关注自身宗教信仰问题。应该说,这在一定程度上动摇了长期的思想禁锢,成为苏联解体后社会没有出现重大波动的一个重要因素。

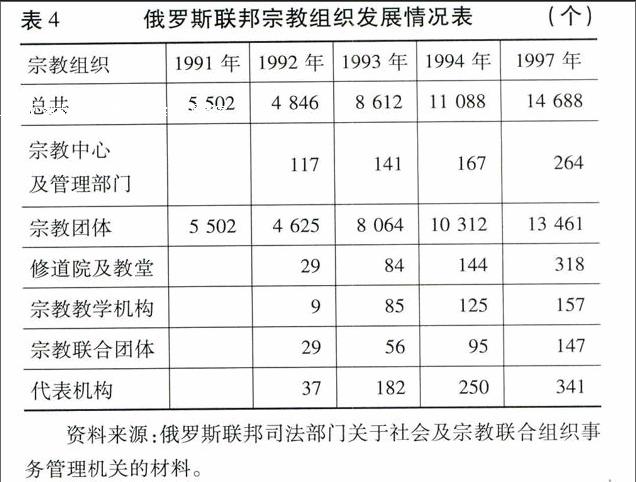

在1990年有关宗教信仰方面的宪法条文表述中“公民”一词被1991年宪法条文中用“每个人”一词所取代。修改宪法的研究者认为,从今以后国家领土上每个人的心灵自由问题都从完全平等的原则出发,而不只是局限于俄罗斯联邦的公民。在这种认知的驱使下,宗教组织开始迅速发展(见表4)。

特别须指出的是,从1995年开始民众对教会的态度发生了质的变化。究其原因:一方面,在教育体系中教会的地位得到加强(开设了星期日学校、在公共教育中开设宗教选修课等),政府鼓励在俄罗斯军队中恢复教会活动,扩展慈善活动等。另一方面,教会对国家财政的依赖增强了,因为教会的财产不足以独立供应近些年自己急剧增长的开销,最终这种经济、财政上的依赖变为政治上的依附,教会逐渐成为政治体系的一部分,这对于教会来说是个乐享其成的结果。到1997年,国家与教会的同盟者关系得以形成。在这种情况下,政府的政策被逐渐神圣化,也由此得到了更多的社会支持。

但是,为教会创造良好的社会条件并没有带来必然的“宗教繁荣”。在群众意识中,教会时常转向不反映人民利益的国家立场,破坏了教会的威信,对它的评价也开始降低。民调显示,在1995年5月42%的俄罗斯人声明,他们不相信教会,32%的俄罗斯人相信教会;1996年5月已经有44%的俄罗斯人回答他们不相信教会,30%的人回答相信;1997年1月占比相应为48%和27%。这样的事实迫使人们去思考,有这种或那种信仰的大部分民众对教会活动产生了不信任,认为自己是东正教教徒的人中有35%的人表示不相信教会,而穆斯林中有46%的人表示不相信教会。这一现象表明了人民群众自觉意识的发展变化,越来越多的人抛开自身的宗教立场去客观地评价事物。

同时,耶稣教教徒、天主教教徒、穆斯林多不赞成国家政权更倾向于东正教。他们认为国家支持东正教不可避免地会影响到对外政策,并指出,对南斯拉夫战争的立场就曾被描绘成“东正教徒与敌对异国的斗争”。他们认为,宗教信仰是不应该对立的,各类宗教信仰都应该拥有同样的信仰环境。

然而,俄罗斯公民不见得都会为了正确选择自己的宗教信仰而去专门研读。所有人都看到,国家领导人不在天主教教堂、犹太教教堂、清真寺或路德会教堂做礼拜,而在东正教教堂做礼拜,因此认为国家领导人通过自己个人的行为表达了国家政权的观点。

所有这些现象都使宗教信徒对教会自身的决策产生了不信任感,这些不信任感对维护社会稳定起了消极作用,并对宗教组织的发展产生了不利影响。

研究者们根据1997年的社会普查结果指出,1985-1992年间出现的居民宗教信仰相对快速发展的状况停止了,同时根据1996年俄罗斯科学院社会政治研究院分析中心的调查,大约1/3的俄罗斯人认为自己没有宗教信仰,而在有宗教信仰的民众中也表现出一些不同的特征(表5、表6)。

从上述材料中,我们可以看出:第一,宗教信仰自由已经得到社会的广泛认同,人们自由地决定自身的信仰状况,这是人们自觉意识不断提高的表现。同时,随着自身认知能力的提高,宗教信仰就越发模糊,如知识分子坚信自己群体信教的人数最少,甚至有学者认为人文知识分子是最不信教的人,因为他们时常自我反思。

第二,宗教组织将注意力转向学生。向学生宣传宗教思想是宗教组织参与社会教育事业的一个主要目的。学生是未来社会的主体,影响他们就能左右国家的未来。1996年调查显示,有46%的学生有宗教信仰,那么时隔近二十年的今天,他们已然成为俄罗斯国家的中坚力量,他们的宗教信仰状况自然要对当今国家的宗教政策产生深远影响,这正是宗教组织着眼于未来的目的。

第三,不同社会群体对宗教信仰的现实作用,以及对教会参与社会生活的态度是不同的。更多人的认知带有怀疑论的特点,然而正是这种怀疑的态度表明了人们自觉意识的不断成熟。

很显然,从全社会视角看,宗教信仰状况对社会稳定性产生着重要影响,而东正教教徒、伊斯兰教教徒、佛教教徒及犹太教教徒之间的关系也是最重要的,因为他们在一定程度上聚集了俄罗斯几千万的民众。在这里重点强调一个传统的积极关系:第一,在这些宗教中没有学说分歧的基础,因为它们每一个学说都起源于各自本来的原文教义;第二,更重要的是它们每一个都有自己扩展的民族文化环境,所以它们的信徒没有彼此广收新教徒的意愿,也就不会制造相互不信任、不友好的氛围。因此,这些要素都有可能成为当今俄罗斯社会稳定的助力。

[责任编辑:初祥]