市域城镇体系空间结构协调度分析

——以平顶山市为例

黄 倩, 张小迪, 孙海玲

(1.河南城建学院 测绘工程学院,河南 平顶山 467000;2.河南城建学院 建筑学院,河南 平顶山 467000;3.河南城建学院 管理工程学院,河南 平顶山 467000)

市域城镇体系空间结构协调度分析

——以平顶山市为例

黄 倩1, 张小迪2, 孙海玲3*

(1.河南城建学院 测绘工程学院,河南 平顶山 467000;2.河南城建学院 建筑学院,河南 平顶山 467000;3.河南城建学院 管理工程学院,河南 平顶山 467000)

市域城镇体系空间结构是结构和功能的统一体,是市域社会经济发展的内在反映.该文根据协同学原理来分析市域城镇体系空间结构的协调状态,构建市域城镇体系空间结构协调度模型,以平顶山市为例进行实证研究,选择六项指标建立模型,计算平顶山市域城镇体系空间结构协调度.计算结果表明:从2006年至2014年,平顶山市域城镇体系空间结构的协调度值由0.48增加到0.816,发展阶段由基本不协调发展到中度协调,说明该体系正朝着可持续的方向发展.

城镇体系;空间结构;协调度;指标体系

1 市域城镇体系空间结构协调的理论依据

市域城镇体系空间结构是一个开放的系统,系统内部各要素之间及系统内部要素与外部要素之间存在着紧密的联系和相互作用.根据协同学的序参量原理,系统的演化是由系统慢弛豫变量间的协同作用决定的,系统走向有序的机理不在于系统现状的平衡或不平衡,关键在于系统内各子系统之间建立良好的协同作用.协调度是度量系统之间或系统内部要素之间协调状态好坏的定量指标.本文采用百分制分级标准进行分析.

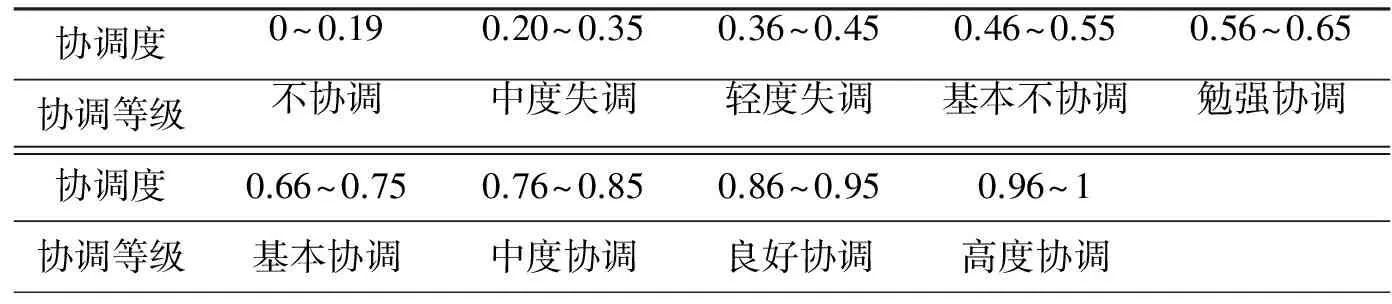

表1 协调等级的划分[1]

2 市域城镇体系空间结构协调度分析指标体系和模型

2.1 指标体系

遵循综合性、简洁性、动态性和可操作性的原则,构建市域城镇体系空间结构优化指标体系如下:市域经济发展水平X1,用人均GDP来表示.土地人口承载力评价指数X2,用全市土地人口承载力除以考察年份的人口数,数值越小代表土地承载的人口越超负荷.中心城市综合实力指数X3,用中心城市人口数与建成区面积乘积的算术平方根[1]来计算,数值越大表明中心城市的综合实力越强.市域城镇密度X4,用“城镇数(座)/每万km2国土面积”表示,本文的城镇指城市、县城镇和部分省重点中心镇.在正常清况下该值越大,市域城镇空间结构变化越趋向优化.市域公路通车密度X5,用“市域公路里程数(km)/万km2国土面积”计算,表示市域城镇之间的交通便捷程度,指标值越高,市域城镇之间相互联系越方便.市域城镇体系分形分维量X6,用聚集维数(D)表示,研究表明,在市域城镇体系呈分形分布状态下,分维值D介于0~2之间.D=2时,城镇体系中的各城镇都围绕着中心城市均匀分布,这是一种平庸的空间结构;当D>2时,是一种不正常的空间形态[2~5].

2.2 熵技术修正下的指标权系数赋值方法

(2) 求指标的偏差度dj:dj=1-E.

(4) 利用信息权重修正由层次分析法得出的指标系数,修正后的指标系数λi为:

2.3 协调度模型

3 平顶山市域城镇体系空间结构协调度计算和分析

3.1 研究区域概况

平顶山市位于河南省中部,现辖舞钢市、叶县、鲁山、宝丰、郏县5个县(市),4个区.汝州市于2014年1月1日实行省直管体制,因在地域上和传统心理上与中心城市联系较紧密,所以仍将其涵盖在内.市域总面积7 882km2,总人口502万.2014年平顶山市城镇化率为46.37%.

3.2 系数赋值

3.2.1 运用层次分析法计算权系数 将指标体系中的6个指标组成一个6阶矩阵,请专家进行打分,经过计算,λmax=6.147 ,CI= 0.029 4,CR=0.023 7<0.1,这表明判断矩阵具有满意的一致性.所求特征向量W=[W1,W2,W3,W4,W5,W6]T=[0.1,0.149,0.235,0.043,0.046,0.427]T.指标从大到小排序为:X6> X3> X2> X1> X5>X4,即市域城镇体系分维度>中心城市综合实力指数>全市土地人口承载力评价指数>市域经济发展水平>市域公路通车密度>市域城镇密度.

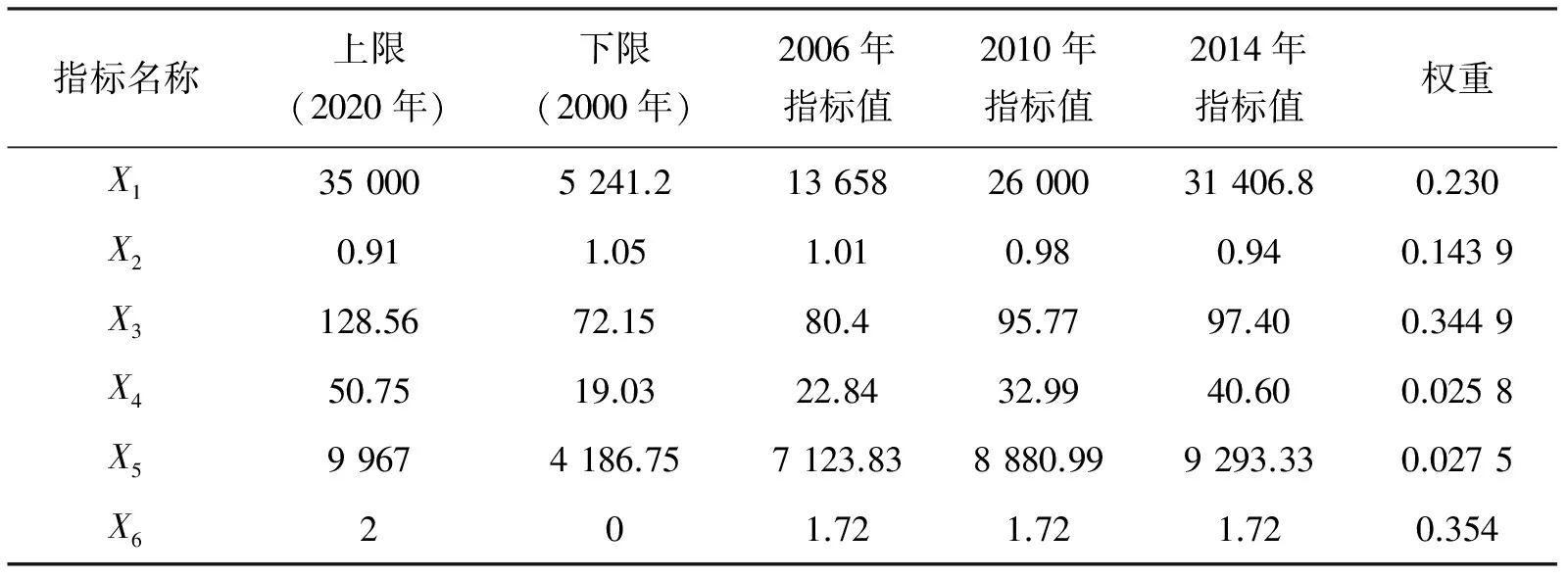

3.2.2 熵技术修正权系数 经过修改后,权系数的可靠性得到提高,为W=[0.230,0.143 9,0.344 9,0.025 8,0.027 5,0.354]T,指标排序为:X6> X3> X1> X2> X5>X4,与修正前相比,各个数据调整的幅度不大,对X1与X2的位置作了交换.

3.3 指标确定

3.3.1 平顶山市土地人口承载力评价指数的测算 土地人口承载力评价指数是将土地人口承载量与考察年份的人口相比较的值.得出平顶山市2000年、2014年和2020年的土地人口承载力评价指数:2000年,X2=1.05;2014年,X2=0.94;2020年,X2=0.91.

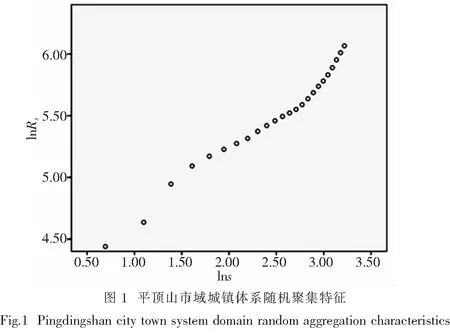

3.3.2 市域城镇体系空间分形维数的测算 以中心城市为中心,将周边县城和重点镇(共24个)到中心城市的距离从小到大排序得到ri(i=1,2,…,s),换算成平均半径Rs,再将点(Rs,s)绘成lns-lnRs坐标图(图1),找出无标度区间,利用最小二乘法求出一元回归系数的倒数,即分形维数D为1.72.

3.3.3 其他指标值的确定 对另外四个指标,将2000年的值作为指标的下限,2014年的值作为现值,2020年的规划值作为指标上限.为了衡量研究对象在时间序列上的发展情况,选取2006年、2010年与2014年作为考察点.

其中X4(市域城镇密度(座/万km2))的确定如下:2000年,全市共有包括中心城市在内的县级以上城(市)镇7个,汝州寄料镇、鲁山下汤镇等5个省重点镇,和鲁山鲁阳镇、叶县保安镇等3个国家重点镇,城镇数量为15,则市域城镇密度为19.03座/万km2.2014年,全市重点城镇数量为32个,市域城镇密度为40.6座/万km2.根据《平顶山市城市总规划》(2011-2020),预计到2020年,全市重点城镇数量上升到40个,市域城镇密度达到50.75座/万km2.

3.4 协调度计算

将测算的指标数据整理,如表2所示:

表2 2006年、2010年和2014年指标情况

分别计算出2006年、2010年和2014年平顶山市域城镇体系空间结构协调度:

2006年平顶山市域城镇体系空间结构协调度:C2006=0.48;

2010年平顶山市域城镇体系空间结构协调度:C2010=0.715;

2014年平顶山市域城镇体系空间结构协调度:C2014==0.816.

3.5 结果分析

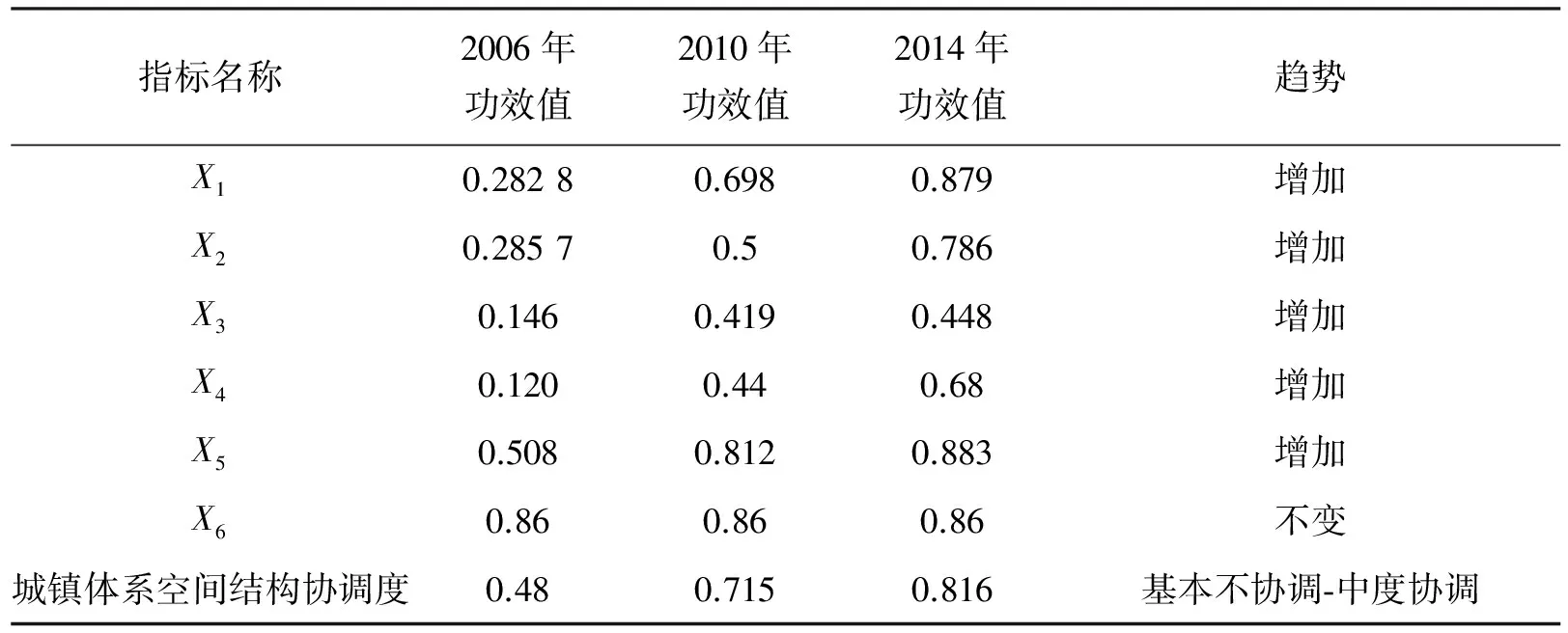

为了便于直观分析,整理数据如表3所示:

表3 平顶山市域城镇体系空间结构2006年、2010年、2014年各指标的功效值及协调程度

从2006年至2014年,平顶山市域城镇体系空间结构的协调程度逐步增加,发展阶段从基本不协调发展到基本协调,最后发展到中度协调.2006年协调程度仅为0.48,该区域城镇体系空间结构迫切需要优化,后经发展,各个指标呈正相关增长,区域城镇体系空间结构朝合理有序的方向发展,到2014年平顶山市域城镇体系空间结构发展到中度协调阶段.对2014年各个指标分析如下:

① 市域城镇体系空间结构分形分布状况(X6)良好.

X6权重最大为0.354,贡献率最高.分形维数为1.72,分形维数小于2,说明平顶山市域城镇体系在空间上围绕中心城市呈聚集态分布,由平顶山市区向四周逐渐衰减,具有分形几何特征,是优化的空间结构.国内外学者对城市形态的分形与分维进行了大量的研究,随着城市的扩展,城市形态的分维呈波动上升趋势,到1. 7~1. 8间趋于稳定[6].

② 中心城市综合实力指数(X3)偏低.

X3权重排第二,平顶山中心城区发展的主要问题在于城市建成区规模的发展落后于人口规模的增长.

③ 市域经济发展水平(X1)发展较快.

市域经济发展水平是市域城镇体系空间结构形成和演化的主要动力,2014年平顶山市的人均国内生产总值为31 406.8元,比2006年增长了500%.

④ 土地人口承载力评价指数(X2)压力较大.

该值表明平顶山市的人口已经超出土地资源承载力.

⑤ 市域公路通车密度(X5)发展较快.

近十几年来,许平南、洛平漯高速公路、郑尧高速公路以及一批干线公路的建设,极大地改善了交通区位条件,县县通高速,乡乡通二级,村村通油路.

⑥ 市域城镇密度(X4)要进一步提高.

积极推进基础较好、潜力较大的中心镇建设,在每个县市扶持3~5个中心镇发展.

4 结论与建议

用定量的方法分析市域城镇体系空间结构协调度的时序变化特征,构建了市域城镇体系空间结构协调度指标体系和协调度模型.通过测算,2006年至2014年期间,平顶山市域城镇体系空间结构协调度呈增长趋势,由基本不协调发展到中度协调,空间结构需要进一步优化,建议继续加强中心城市的发展,强化中心城市综合职能,扩大城市规模,增强其辐射作用,重点发展县级市和县城,大力发展中心镇,通过交通网络的建设与延伸,提高城镇密度,带动周边农村经济发展,在城镇化进程的同时也要注重资源环境的保护,特别是对土地资源的保护,提高土地的利用效率.

[1] 何伟.区域城镇镇结构及优化研究[D].北京:国家图书馆;南京:南京农业大学,2002.

[2] 林涛,孙婷婷.长江三角地区高速公路网络与城镇体系空间结构的分形研究[J].人文地理, 2012(6):43-49.

[3] 同丽嘎,李百岁,张靖.内蒙古城镇体系空间结构分形特征分析[J].干旱区资源与环境,2011,25(2):14-19.

[4] 李会,王利,赵彪.辽宁省城镇体系分形研究[J].国土与自然资源研究, 2014(4):50-52.

[5] 李子峰,吴相利.基于分形理论的黑龙江省城镇体系空间分布研究[J].哈尔滨师范大学自然科学学报, 2013,29(4):91-94.

[6] BATTYM,LON GLEY P.Fractal cities: A geometry of form and function [M].London: Academic Press, 1994.

责任编辑:龙顺潮

Coordination Degree Analysis of Spatial Structure of Urban System——Take Pingdingshan City as an Instance

HUANGQian1,ZHANGXiao-di2,SUNHai-ling3*

(1.School of Surveying Engineering, Henan University of Urban Construction, Pingdingshan 467000;2.School of Architecture, Henan University of Urban Construction, Pingdingshan 467000;3. School of Management Engineering, Henan University of Urban Construction, Pingdingshan 467000 China)

Spatial structure of urban system is a combination of structure and function, and it is the intrinsic response of urban social and economic development. According to the state of coordination principle of synergetic analysis of urban system spatial structure, constructs the urban system spatial structure of coordination degree model, taking Pingdingshan as a case study, to establish the model of six indicators, calculate the coordination degree of spatial structure of urban system of Pingdingshan.The calculation results show that : from 2006 to 2014, the coordination degree of Pingdingshan urban system spatial structure is increased from 0.48 to 0.816 , the stage of development is basic uncoordinated to moderate coordination,shows that the system is moving in the direction of sustainable development.

urban system;space structure;coordination degree;index system

2015-02-27

河南省教育厅自然科学项目(20111282)

孙海玲(1971— ),女,河南 焦作人,教授.E-mail:tt365kk@163.com

C939

A

1000-5900(2015)03-0115-05