江六高速公路桥头过渡段纵向预抛高方案研究

白兰兰

(苏交科集团股份有限公司,江苏 南京 210017)

1 工程概况

江六高速公路是江苏省高速公路网规划中的“横四”——南京经南通至启东高速公路的重要组成部分,东起江都市仙女镇正谊互通,西至雍六高速六合东互通,与江都至广陵高速公路顺接,全长约76.1 km。其中,跨宁启铁路和灵岩河桥头填土高度5~7 m,原地面以下1.9~19.5 m分布淤泥质软土,孔隙比大、压缩性高。设计时,已采用PC桩对原地基进行了处理,但由于项目工期紧,路基填筑结束后基本无预压时间,路面施工时无法预压至满足规范要求的连续2个月不超过5 mm/月的沉降速率标准。按常规方案填筑,桥头路基段会存在较大的工后沉降,而桥台部位由于采用桩基,近似零沉降,桥台与桥头路段之间将存在较大的差异沉降,易引起路面的“横向裂缝”和“跳车”。因此,有必要针对这一情况寻求合理的路面填筑及预抛高方案,以解决沉降未稳定路段的桥台与桥头路基之间的不均匀沉降问题。

2 沉降分析

宁启铁路桥头、灵岩河桥头路面施工前,沉降速率均未达到控制标准(小于或接近5 mm/月),但已有收敛趋势。此时,可以通过适当的预抛高来抵消台后路基的部分后期沉降,减少桥台与桥头路基之间的不均匀沉降。

在确定预抛高设计方案过程中,有必要弄清桥头路段纵向沉降规律、工后沉降分布规律和纵坡相对差控制标准。根据桥头路段纵向沉降特征及台后路基的工后沉降规律,确定预抛高范围和高度,根据纵坡相对差控制标准,确定预抛高过渡方式。

2.1 桥头路段纵向沉降规律

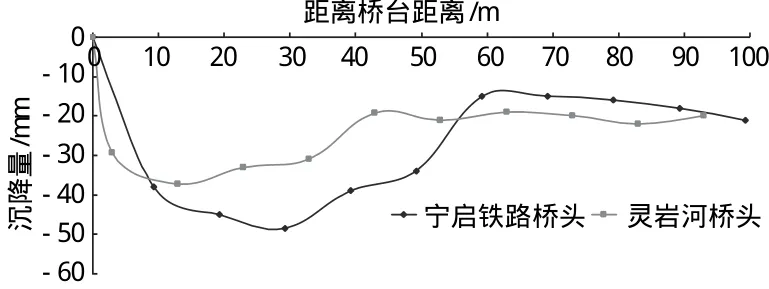

对桥头路基纵向每10 m一个断面进行高程测量,测量结果分析发现,伸缩缝处沉降基本为0,桥头搭板尾到桥头一定范围内沉降较大,在离桥台一定距离处出现沉降谷底,之后沉降又慢慢减少,在离桥台一定距离处趋于稳定,具有明显的“马鞍”型沉降曲线特征(图1)。

图1 桥头路段实测纵向沉降曲线图

因此,预抛高方案设计应超过桥头路段沉降较大区域影响范围,即要跨过沉降低谷区域。根据桥头路段实测纵向沉降曲线,宁启铁路桥头和灵岩河桥头沉降影响范围分别为60 m和40 m。同时,从沉降变化速率看,桥台到搭板方向沉降增大速率明显大于趋于稳定时的沉降减小速率,即预抛高两侧抛高调坡过渡段应采用不同的调坡坡率。

2.2 工后沉降预测

工后沉降预测是确定预抛高高度的主要依据,目前工程界并没有统一的预测方法。

地基沉降预测与分析模型就是通过大量的实测结果,利用统计方法,通过沉降与沉降原因之间的相关性,建立荷载或环境量与沉降之间的数学模型,并依此进行沉降预测与分析,或者依据沉降自身随时间、空间的变化建立统计模型。前者以多元回归分析模型、逐步回归分析模型和岭回归分析模型等为主,后者有趋势分析法、时间序列分析法、灰色GM模型法、模糊聚类分析模型、动态响应分析等方法。陈远洪[1]依据现场实测典型沉降-时间关系特性,基于Taylor展开原理提出软土路堤工后沉降预测分析的幂多项式模型。朱志铎[2]建立软土路基全过程沉降预测的Logistic模型,确定了模型中各参数含义。吕秀杰[3]提出了一种反映沉降速率与沉降半立方非线性关系的双曲型曲线预测模型。赵明华[4]基于线性或近似线性加载情况下路基沉降过程和Usher曲线,将广泛用于经济和资源预测的Usher模型应用于路基沉降预测。何习平[5]研究了加权多点灰色模型在高边坡变形预测中的应用。王丽琴[6]对黄土路基工后沉降预测模型进行了对比研究。

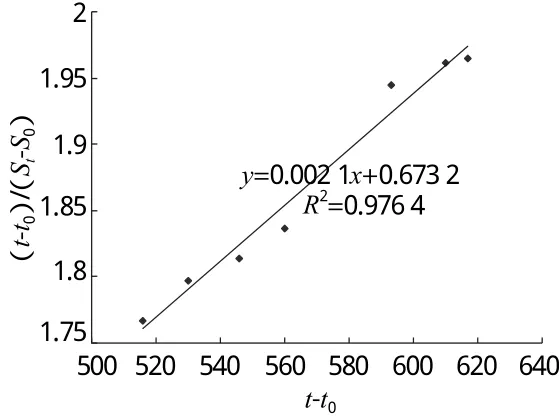

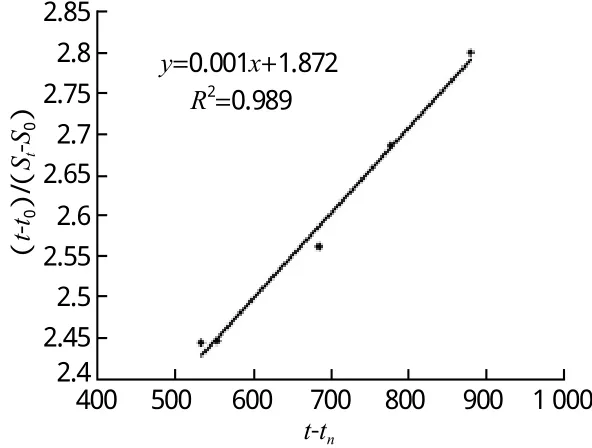

在上述众多预测模型中,双曲线法是唯一被纳入公路路基设计规范的,因此本项目采用较为成熟的双曲线法模型进行工后沉降预测,即(t-t0)/(St-S0)=α+β(t-t0),其中,St为t时的沉降量;S0为初期沉降量(t = 0)。

根据江六高速施工期的实测沉降数据,用双曲线法模型对过渡段的工后沉降进行预测。拟合后灵岩河的α和β分别为0.673 2和0.002 1,宁启铁路的α和β分别为1.872和0.001。按此推得的工后沉降分别为14.2 cm和13.0 cm(见图2、图3),超过路基规范要求台后路基不大于10 cm的沉降控制标准,考虑一定的安全系数,建议预抛高高度分别为5 cm和3.5 cm。

图2 灵岩河桥头路段双曲线模型工后沉降预测

图3 宁启铁路桥头路段双曲线模型工后沉降预测

2.3 纵坡相对差控制标准

在纵坡相对差控制标准方面,许多学者对其进行过研究,并得出了有益结论。

文献[7]参照汽车平顺性评价方法,建立车辆-人体-座椅的振动模型,计算桥头过渡段路面不平整的功率谱密度,根据人体对振动的反应即乘坐者的舒适度,利用国际标准ISO2631-1∶1997(E)《人体承受全身振动评价第1部分:一般要求》,结合其它相关文献资料的结果[8-11],提出桥台与台后土体之间工后沉降产生的搭板纵坡差Δi在0.4%~0.6%时不会影响行车舒适性,坡差越小,行车舒适性越好。文献[8]对纵坡突变引起的车辆竖向加速度进行分析,提出了高速公路的纵坡相对差宜控制在0.5%。综上所述,本项目在设计过程中采用调坡坡率不超过0.5%作为纵坡相对差的控制标准。

3 纵向预抛高设计方案

3.1 抛高形式

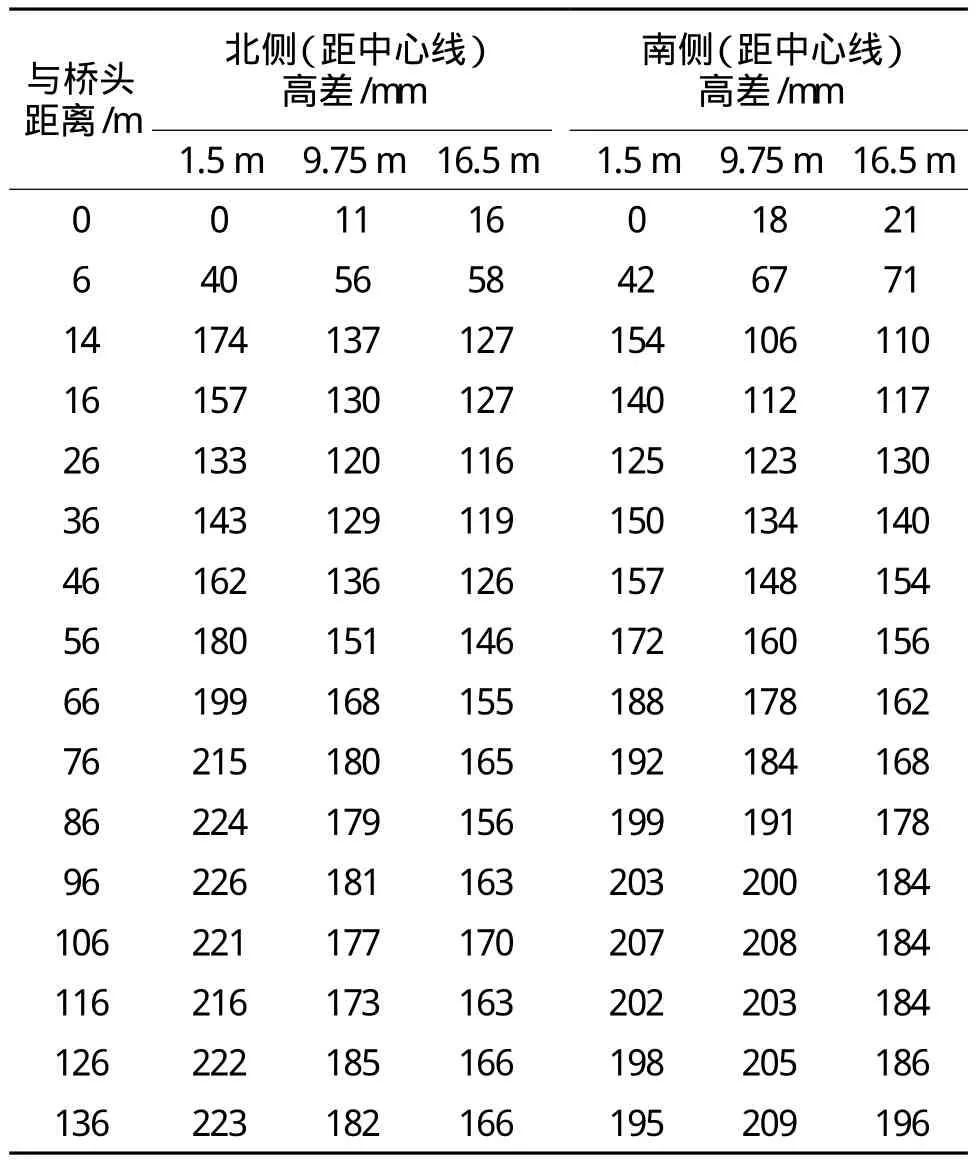

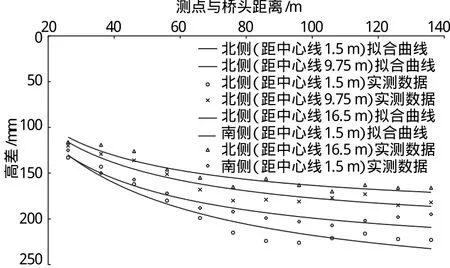

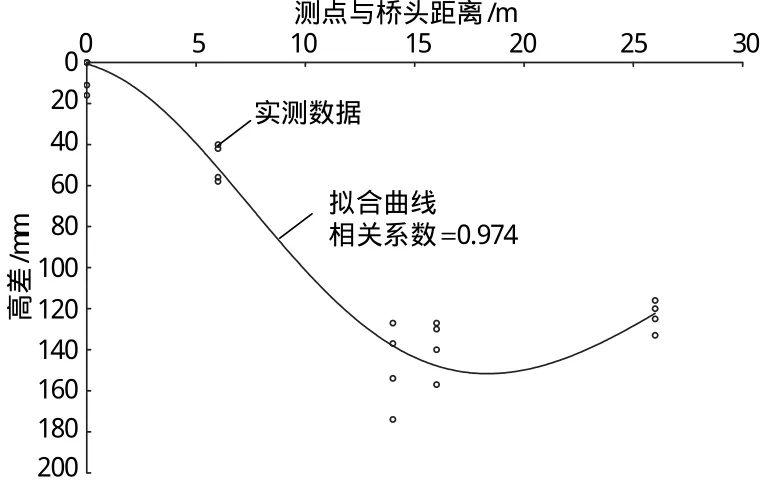

预抛高应关注路面填筑后运营期的桥头路段纵向沉降分布规律,为此对附近区域相同地质条件、相同路基处理方案且已通车运营2年的桥头路段,进行实测沉降数据分析,沉降数据详见表1,路基沉降曲面见图4。

表1 现场实测沉降数据

图4 路基沉降曲面

由实测数据可知,在桥头路段距中心线0~126 m范围内,纵向沉降曲线可以分为双曲线型分布和马鞍型分布。沉降最大点发生在搭板尾部,搭板尾部沉降增大速率明显高于沉降影响区域尾部沉降减小速率。

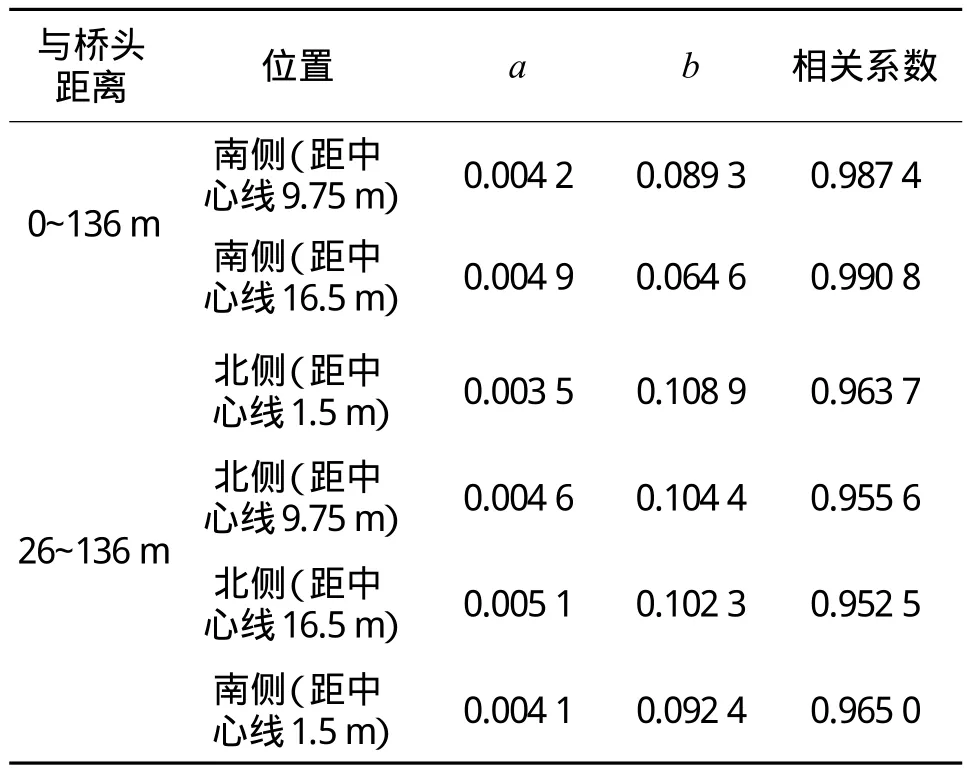

(1)双曲线模型

式中:y为沉降高差;x为测点与桥头距离;a、b为拟合系数。

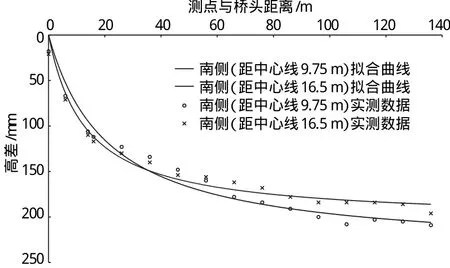

模型适用以下路段:距中心线南侧9.75 m和16.5 m,距桥头0~126 m的范围;其他桥头路段,距桥头26~136 m范围内。拟合参数见表2,拟合曲线见图5、图6。

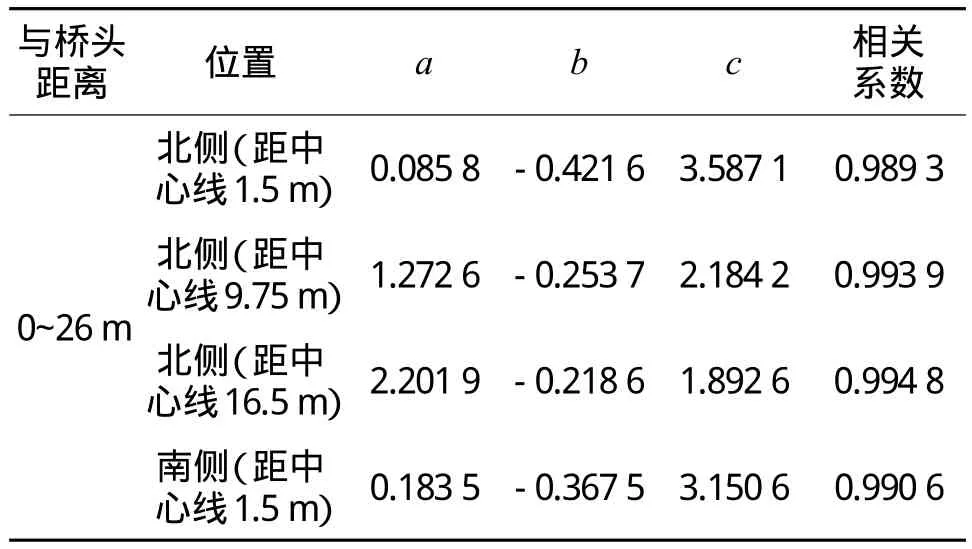

表2 双曲线模型拟合参数

图5 距桥头0~136 m,南侧(距中心线9.75 m、16.5 m)拟合曲线

图6 距桥头26~136 m,北侧(距中心线1.5 m、9.75 m、16.5 m)、南侧(距中心线1.5 m)拟合曲线

(2)“马鞍”型曲线模型y = aExp(bx+cx0.5)式中:y为沉降高差;x为测点与桥头距离;a、b、c为拟合系数。

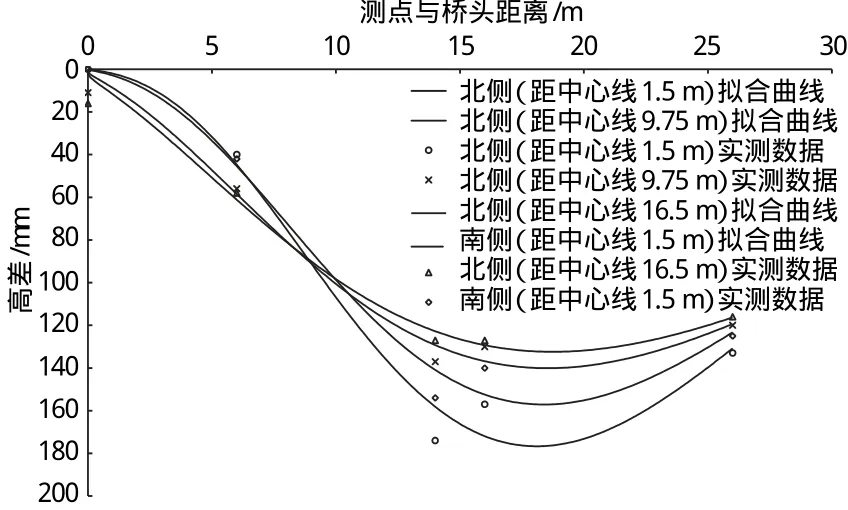

模型适用以下路段:距中心线南侧1.5 m和北侧1.5 m、9.75 m、16.5 m,距桥头0~26 m范围内。拟合参数见表3,拟合曲线见图7。可见,纵坡相对差最大处在“马鞍”型曲线内(图8),拟合参数a = 0.415 7,b =-0.321 9,c = 2.756 1。

从目前的现场沉降数据(图1)和运营后的沉降数据(图8)可以看出,桥头纵向沉降均表现出典型的“马鞍型”分布,因此,建议采用“反马鞍”型曲线抛高方式,即从伸缩缝开始向路基方向逐渐加高,加高至预抛高高度后,再一直延伸至沉降较大影响区域范围边缘,并逐渐向下至原设计标高。

表3 “马鞍”型曲线模型拟合参数

图7 南侧(距中心线1.5 m)拟合曲线

图8 “马鞍”型预沉降曲线

“反马鞍”型预抛高曲线见图9,设计方案示意图见图10。

图9 “反马鞍”型预抛高曲线

3.2 抛高高度及范围的确定

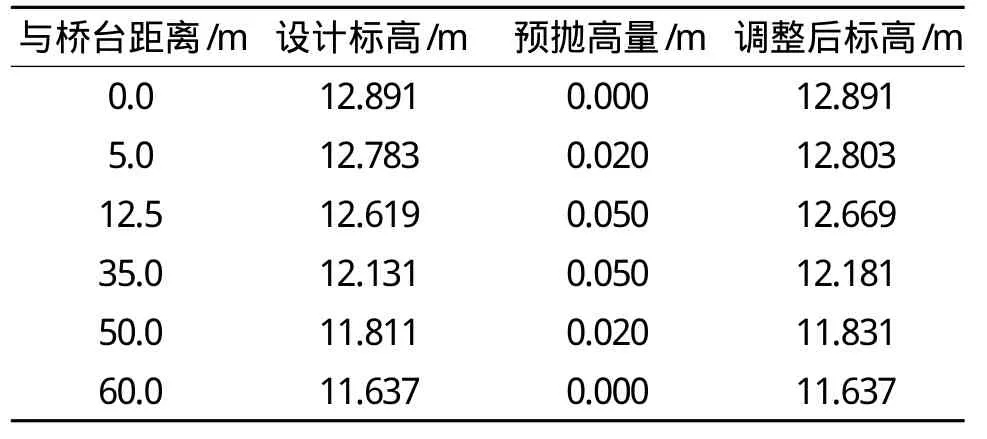

根据现场沉降监测数据及工后沉降预测结果,确定宁启铁路和灵岩河桥头预抛高高度分别为5 cm和3.5 cm。根据纵向“马鞍”型沉降特征,确定两桥头的预抛终点为60 m和40 m。

图10 “反马鞍”型预抛高设计方案示意图

3.3 抛高方案的实施

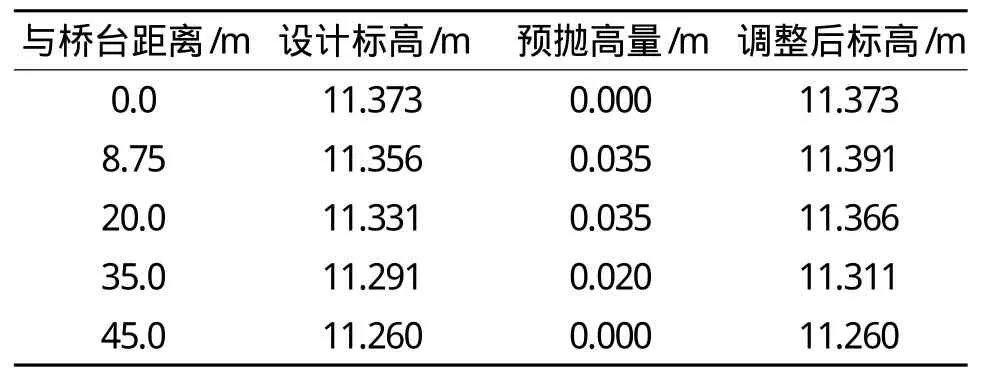

两桥头搭板长度均为8 m,结合预抛高高度以及调坡坡率确定起抛段斜率为0.4%,过渡段2长度取20 m左右,故抛高过渡段2斜率为0.2%;然后定高至沉降较大影响区域外及距离桥台60 m和40 m处;再以较小纵坡0.2%过渡至原设计标高。两桥头预抛高设计高差与原设计高差详见表4和表5。

表4 宁启铁路桥头预抛高设计标高一览表

表5 灵岩河桥头预抛高设计标高一览表

本次预抛高最大高度为5cm,考虑到本项目下面层 Sup-25最适宜碾压厚度为8~12 cm,因此,此次预抛高路面施工均采用直接施工8~13 cm Sup-25+6 cm Sup-20 +4 cm SMA-13,这样既能保证预抛高造价最低,又保证了上中面层的等厚施工,可达到较高的平整度,满足交工验收后的各项路用性能。

4 结语

通过现场纵向沉降曲线确定沉降影响范围,作为预抛高的范围,通过计算工后沉降,以工后沉降与规范规定值的差值作为预抛高高度,以小于0.5%纵坡相对差进行预抛高路段的前后衔接设计。通过预抛高处理,可以有效地抵消部分预期不均匀沉降,延缓桥头跳车现象的出现。预抛高设计时兼顾了工后沉降量、行车舒适性、 路面适宜厚度三方面要求,目前江六高速已经通车运营2年,预抛高路段无颠簸或不舒适感,本文方法可为类似工程提供参考。

[1]陈远洪,陈占,周革. 软基路堤工后沉降的幂多项式预测与分析[J].土木工程学报,2009,42(5):112-116.

[2]朱志铎,周礼红. 软土路基全过程沉降预测的Logistic模型应用研究[J].岩土工程学报,2009,31(6):965-969.

[3]吕秀杰. 软土地基工后沉降预测模型的研究[J].岩土力学,2009,30(7):2091-2195.

[4]赵明华,龙照,邹新军. 路基沉降预测的Usher模型应用研究[J].岩土力学,2008,29(11):973-2981.

[5]何习平,华锡生,何秀凤.加权多点灰色模型在高边坡变形预测中的应用[J].岩土力学,2007,28(6):1187-1191.

[6]王丽琴,靳宝成.黄土路基工后沉降预测模型对比研究[J].铁道学报,2008,30(1):43-47.

[7]JTG D30—2004公路路基设计规范[S].

[8]谈至明.软土路基桥头路段的预抛高设计[J].公路,2003(11):76-78.

[9]罗强路.桥过渡段差异沉降控制标准与人车路相互作用[D].南京:东南大学,2006.

[10]牛同辉. 预抛高法处理桥头跳车问题[J].交通科技,2007(1):28-30.

[11]盛维高.高速公路软基路堤预抛高对工后沉降的影响研究[D].南京:河海大学,2007.