大船在狙击中前行

上海海事大学 田晓敏 江南莼

如果今后的发展仍遵循近四十年来的增长指数回归曲线,我们很可能在2020年看到第一艘23000标箱船下水。

10月下旬,马士基航运宣布停航一艘18270标箱的3E级新船,并宣称不排除在中国新年期间(2016年2月)再停航更多的3E级船。马士基航运最初订造的20艘3E级船,最后一艘已在今年夏天出厂投入营运。

在需求疲软的时候,集装箱承运商为了调整运力,通常会将船舶闲置或封存。但是马士基的这次行动非同寻常。马士基和其他承运商开始从市场上撤回他们最大和最昂贵船舶的行动表明当前形势的严峻程度——全球经济增长疲软,船舶运力大量过剩,以及运价再创历史新低。

Alphaliner在其每周评述中说:“在通常情况下,承运商总是努力让他们最大的船保持营运状态,但是当所有贸易航线上几乎都处在运力过剩状态的时候,他们除了封存最昂贵的资产外,已经别无选择。”

11月5日,马士基航运宣布暂时放弃6艘19630标箱型船订单。这6艘船是马士基航运今年6月订造的11艘3E系列巨型集装箱船的第二代“升级版”中的一部分。

船舶大型化趋势遭受狙击

班轮业最新一轮船舶大型化的起点应该回溯到2011年2月底。当时马士基航运公司称已经订造10艘18270标箱的3E级船,随后在订单上又追加了10艘。马士基航运时任首席执行官艾文德·柯林(Eivind Kolding)在宣布18270标箱的3E级船订单的新闻发布会上踌躇满志的话语言犹在耳。他说,同现役的和在订造中的13100标箱船相比,3E级船的单位舱位成本要低26%,平均每标箱运量的油耗要低35%,比亚欧贸易航线上的平均单位油耗水平要低50%,比艾玛·马士基(Emma Maersk)为首的15800标箱系列E级船低20%。这也意味它们的二氧化碳排放量会更少。它所带来的节省(据柯林估算为3000万美元)已足以超过其在船价上所增加的开支。

面对2011年马士基订造18000标箱级别船订单的“3E冲击波”,其他全球承运人沉默了两年之久。直到2013年5月,中海集运和阿拉伯海运率先打破沉默,分别宣布订造5+1艘19100标箱船和18540标箱船。两个月后,2013年7月,马士基20艘3E系列的第一艘船“Mærsk Mc-Kinney Møller”号问世。

迄今为止,上述三家加上地中海航运、达飞轮船、东方海外、商船三井、长荣海运、中海集运、东方海外,在世界18家全球承运人中已有10家拥有现役的或订造中的18000标箱级别船。此外,刚获批上市的赫伯罗特也将追随这股潮流,订造6艘超大集装箱船。

马士基3E级大船一代的停航和和二代的撤单,究竟是“王佐断臂”还是“断尾求生”?船舶大型化的进程是暂时受挫还是已到尽头?目前尚不得而知。但是,对于这一轮船舶大型化趋势来说,一直不缺乏诅咒。现在更是受到了某些力量的狙击。

2015年4月,联合国经济合作与发展组织(OECD)发布《巨型船舶的影响》报告开始“狙击”大船,认为集装箱船舶大型化和承运商的营运联盟化是造成港口拥堵的罪魁祸首。5月,世界航运理事会发布《对港口拥堵、船舶规模和船舶共享协议的一些看法》,“狙击”OECD报告。

经济合作与发展组织的《巨型船舶的影响》报告认为:“班轮公司为了自己的商业利益而建造超大型集装箱船,因此要求班轮公司投资港口扩建并非不合理的建议。港航业在当前的贸易环境下需要做出改变,采取某种措施是必要的,所有利益相关者应该加强合作,这种合作也应包括风险共担。”

美国联邦海事委员会(FMC)资深监管官员李丁斯基在《国际集装箱化》杂志10月号上撰文,表达了监管机构对船舶大型化趋势和航运联盟的忧虑和指责。他说:“在世界航运理事会编写的报告中,他们列出了造成港口拥堵问题的17个原因,第一个就是港口的劳动生产率。但是在其列出的17个原因中没有一个字承认大型船只在这方面可能会有影响。航运联盟已经使遍及全球的港口业务连成一体,并迫使港口致力于补救船舶大型化带来的日益严重的问题。”

追求规模经济的驱动效应

仅仅由于对规模经济的追求就推动了集装箱船舶容量的惊人增长。然而,人们质疑,对现有的巨型船舶而言,规模经济是否仍然有积极的影响。即使有积极影响,这么小的效果是否会被大型船舶昂贵的操作费用所抵消。甚至连重量级班轮公司的首席执行官们在小范围的圈子里也私下承认,船舶规模的增长并没有意义,至少对于整体经济来说是这样的。

在过去十年中,集装箱船容量的增长速度加快。从集装箱化革命开始,用了近30年时间才使集装箱船的平均容量达到1500标箱。而从1500标箱上升至3000标箱只用了十年时间。这是由最大容量集装箱船大幅增加的推动下达到的,特别是在过去的十年。这些最大容量船舶的增加使得平均船舶容量增长。在2001和2008年之间,新建集装箱船的平均容量在3400标箱附近摇摆不定。但在2009和2013年之间达到5800标箱。到2015年,新造集装箱船的平均规模已飙升至约8000标箱。

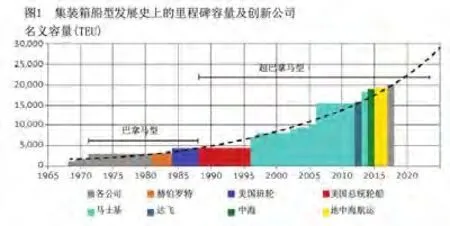

显然,自二十世纪90年代中后期行业巨头马士基航运率先启动并推进船舶大型化趋势以来,其他承运商被迫跟进。在过去40年里,除了两次例外,船舶大型化进程中的每一次破纪录的大型船舶都被引入到亚欧贸易航线上。只有两次例外,一次是在上世纪80年代后期,后来破产的美国班轮公司(United States Lines)用于其环球服务航线(round-the-world service)的船只;另一次是上世纪90年代初,美国总统轮船公司(APL)用于跨太平洋贸易航线的第一艘超巴拿马型船舶(图1)。

图1 集装箱船型发展史上的里程碑容量及创新公司

如果今后的发展仍然遵循近四十年来发展到现在的增长指数回归曲线,我们很可能在2020年看到第一艘23000标箱船下水,并在2025年期待看到30000标箱船。

与上述船型的尺寸相对应的吃水大约为20米。由于马六甲海峡的水深限制,这些船只应该是最终的极限。尽管超过21000标箱的船舶已经在订造中,显而易见的问题是,我们沿着这条路直到达到30000标箱究竟还有多远?

单位标箱的资本成本

大船的优势究竟在哪里?班轮公司利用大船的规模经济效应,无非是为了在以下三个方面实现成本节约的目标,即运输单位标箱的资本成本、航次成本(其中主要是燃油成本)和运营成本(其中大部分是船员薪资开支)。

造船业可以被认为是浮动的炼钢厂。排除市场价格、市场支配力、谈判技巧和汇率等因素对投资的影响,对钢材的纯加工数量将是衡量投资力度的一个不错的指标。尤其是对大型船只,其投资不会受工程和装备的太大影响。

由于纯钢材的重量仍然是造船厂和设计机构的商业机密,所以空载排水量可以作为一个有意义的指标。除了钢材的重量,空载排水量还包括推进装置的重量,在所有情况下是两冲程低速发动机,该发动机在相关功率范围内具有一致的功率/重量比。

这就是为什么空载排水量有足够的精度可以被作为一个指标,来描述整艘船的投资力度。

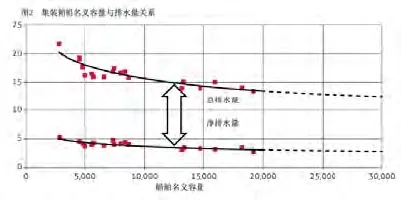

图2显示了最近新建的一些从3000标箱到20000标箱的船舶平均每标箱舱位的空载排水量和满载排水量,以及达到30000标箱的回归曲线。

随着船舶规模的增大,具体的投资力度越来越小,但渐近线的形状,随着船舶规模的增加而变得越来越平缓了。例如,船舶容量从4000标箱提升到8000标箱,平均每标箱的投资降低15%。而从14000标箱提升到18000标箱相同的跨度,平均每标箱的投资却只减少了5%。

可获得的信息表明,当集装箱船的规模超过16000标箱时,每一单位资本成本的节约实际上并不是以线性的方式增加,而是以线性的方式减少。这一减少的范例似乎在否定先前的担忧,以前人们还担心随着船舶的规模增大,可能会因为要求维持较高的营运航速而需要第二台主机,从而导致资本成本成倍的增加。因此,公平地说,从规模经济的角度来看,“慢速航行”的新做法进一步打开了探索资本成本节约途径的大门。据估计,19000标箱的集装箱船满载时每单位标箱舱位成本,相较于之前15000标箱的船舶,会节省大约59美元。更现实一点的情况是利用率达到85%,大船每单位标箱舱位每年能节省69美元。如果考虑到融资成本,因为利息的节省,大约可以增加7.35美元的成本节约。

图2 集装箱船名义容量与排水量关系

单位标箱的运营成本

单位标箱的航次成本

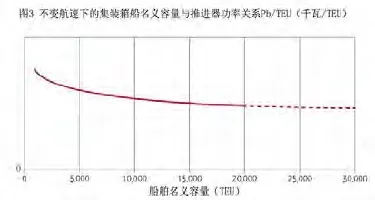

航次成本是规模经济可以降低的最大成本构成,其主要构成部分是船舶的燃油消耗。由于船舶的速度和消耗模式不同,因此那些已经被熟知、报道、估计的关于设计航速方面的每天燃料消耗需要一个等价的航速作为标准(比如以22节作为标准航速),目的就是为了能够对不同规模的船舶进行比较。实际上,相较于那些已经交付和建造的14000~16000标箱船舶而言,19000标箱船舶的单位舱位油耗更少。

燃油成本与燃油消耗成正比,而燃油消耗直接与船舶推进力成正比。根据舰艇建造师使用的著名的Admirality公式,在任何给定的恒定速度下,平均每标箱的推进功率随船舶容量的增大而减小。相关的曲线也是逐渐变化,如图3所示。

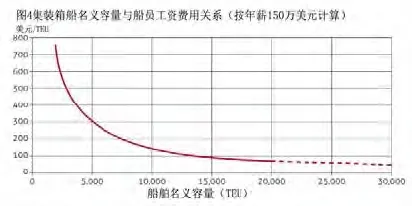

在运营成本中最大的成本项目就是船员成本,它基本上与船的大小无关,因而平均每标箱费用随船舶规模增加而减少。对于每艘船相对固定的船员费用,各曲线的渐近趋势相同(图4)。

就每年每单位标箱舱位的营运成本来说,船舶规模从15000标箱升级到19000标箱时,估计每单位标箱舱位每年能节省大约50美元(假设舱位利用率为85%)。

综上所述,平均每标箱成本与所有决定性参数 (资本成本、航次成本和运营成本) 的曲线都呈渐近的趋势。所以,规模经济效应的影响,基本上来说,随着船舶的变大而越来越弱。以目前大型船舶的大小来说,进一步增加的影响仅仅是边际化的。

图4 集装箱船名义容量与船员工资费用关系(按年薪150万美元计算)

成本节约大部分与船舶规模无关

图3 不变航速下的集装箱船名义容量与推进器功率关系Pb/TEU(千瓦/TEU)

OECD的《巨型船舶的影响》报告称,大型船舶的效果是成本节约,但是这种效果正在下降,甚至可能会消失。在过去十年里,最大集装箱船的容量增大了一倍,但是每单位集装箱的总运输成本仅下降了三分之一。

各种研究显示,在船舶大型化的早期,在船舶规模升级到5000 TEU以前,单位成本的节约主要是通过船舶容量的增大来实现的,大致每单位TEU成本节约额的一半以上来自于船舶大型化。但是超过5000TEU容量之后,成本节约的幅度就会变得越来越小。分析证实,成本节约额降低的趋势与新一代集装箱船舶的引进同步。据估计,在假设航速一定的情况下,从15000TEU规模的船舶到19000 TEU船的单位成本节约额,同先前由5000TEU船到15000TEU船的单位成本节约额相比,只有后者的1/6~1/4。显而易见,自从新一代巨型船舶的问世以来,成本节约的幅度随着船舶规模的增大而降低。

事实上,从15000TEU级别船上升到19000TEU级别船所收获的成本节约效果的55%~63%来自为慢速航行定制的主机效率的提高,而与船舶规模无关。这有两个含义:第一,相较于先前以更高营运航速设计的船舶,新船在现在的慢速行驶下效率更高;第二,慢速行驶成为新一代船舶的固有特性,因为即使它们被要求提速也将无能为力。因此,慢速航行和主机技术创新通过降低每TEU运量油耗和释放封存船舶、消除相关封存开销两种形式,实现成本节约。

现代19000TEU集装箱船因规模经济而实现的节约主要归因于班轮运输业营运实践的改变。通过对于主机燃油平均价格在600美元的分析表明,当船舶规模从15000 TEU升级到19000TEU时,因降低航速而获得的每单位TEU舱位营运成本节省可达55~63美分。

此外,尽管世界集装箱化的海运贸易增长缓慢,大型船舶的发展和集装箱船队运力增长仍然没有停步。新型大型船舶的大量订单已经导致集装箱船舶的运力过剩。由此而最可能出现的结果是,因为需求疲软导致运输每单位集装箱的成本节约下降,大船规模经济产生的成本节约遇到“天花板”。

舱位利用率是收获规模经济效益的关键因素

OECD的报告也对马士基超大型集装箱船的影响提出了质疑。马士基的规模经济状态显示, 3E级船的单位舱位成本比14000标箱船舶的成本低500美元。通过两代比较(表1),每标箱功率需求大幅降低40%,节约效果的确是很明显的。

然而,计算显示,只有7%的节省源于规模经济的结果。其他的节省都是降低航速和提高发动机效率的结果。

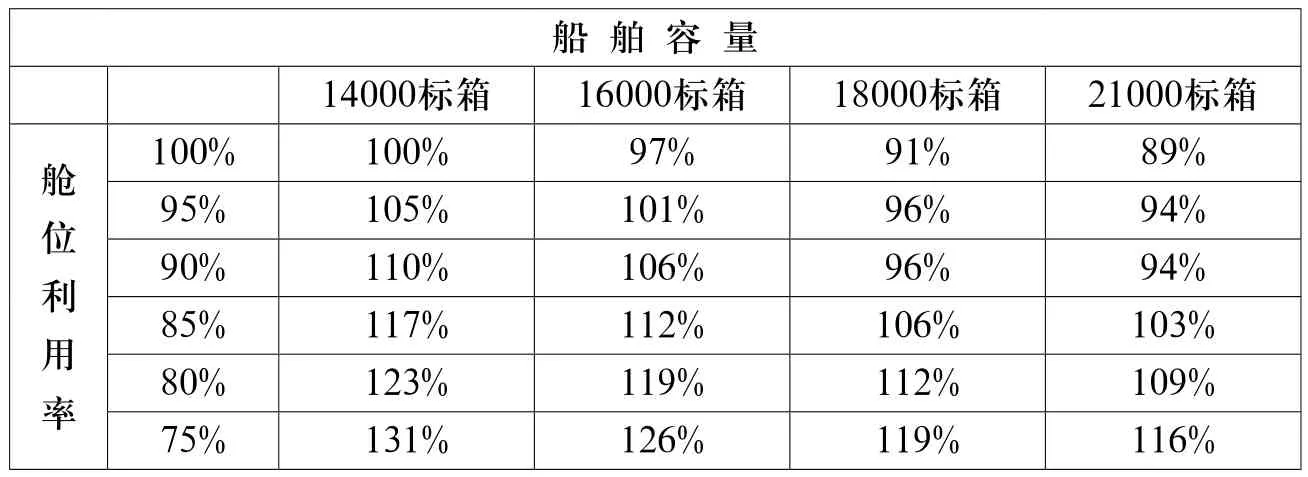

利用规模经济的一个前提是,船舶利用率不降低。否则,船越大,舱位成本就越高。DNV-GL船级社官网已经做了一些计算(表2)。由表可见,如果舱位利用率下降,大船的成本节约效果将荡然无存,甚至成本反而比小船更高。

同时,现实生活已经证明,舱位利用率不可能一直保持在高水平。由于大型船只的大规模订造造成了运力过剩,因此,全球船队的总体利用率必然下降,由此就可能没有任何成本优势可言。当前,由于运力过剩导致运价低迷和舱位利用率下降。在这种情况下,马士基对大船的停航和撤单就不足为奇了。

表1 马士基两代船舶参数比较

表2 船舶容量和舱位利用率对单位舱位成本的影响

任何价格驱动型的市场,遇到产能过剩,立即导致价格下滑,就譬如班轮运输市场。与此同时,因为装卸效率和船舶规模发展不同步,所以大型船舶在港口花费更多的时间,延长了每一个循环航次的航行时间。

船舶大型化,且行且珍惜

班轮公司由于推行船舶大型化获取规模经济而受益良多,然而同时却给港口当局和码头运营商带来种种问题。他们不得不调整航道、港池、码头岸壁和门式起重机,这些在成本方面增加的幅度比班轮公司受益的幅度更大。

承运商巨头利用大船在同样的时间在一个港口同时吞吐数千个集装箱时,创造出港口从来没有经历过的最大高峰时段,致使托运人遭受船舶延误和严重的港口堵塞。

由此产生的费用由港口运营商和港口管理当局承担,即大部分由公众来承担。然而,港口运营商、港口管理当局以及公众并没有因为大船而得到额外的收益,因为运输集装箱的总量不受运输船舶大小的影响。有时甚至是相反的情况:一些港口当局为了抓住超大型集装箱船,甚至为它们提供折扣港口费率。

最近马士基对大船的停航和撤单表明,班轮公司也未能从这一轮船舶大型化获益。真正享受大船“红利”的是三家韩国造船厂、比利时和荷兰的几家疏浚企业和一家占主导地位的中国起重机制造商——振华港机。显然,船舶大型化带来的是全球港口、码头营运商和班轮公司三方俱损的结果。即使那些并未真正享受到低运价的托运商,也遭受到班轮公司航班延误和港口拥堵等种种负面影响。这是一个悲剧。

船舶大型化的进程已经被班轮公司激发,他们不可能停止这一趋势。假设的规模经济效应降低成本的潜力太诱人,不会被班轮公司所忽视。另一方面,要对船舶大型化造成的所有正面的和负面的影响作出定量的计算和评价实在是太过复杂。

没有一家班轮公司能够一直经得住诱惑。甚至是一直抵制诱惑、对小型船舶充满信心的很有魅力的长荣公司董事长张荣发,也已经极大地改变了政策。在加入CKYHE联盟的过程中他就开始订造超大型集装箱船。

这个行业,即使在今天迫切需要整合的条件下,也无法摆脱这种恶性循环,但显然需要外界的帮助。

港口暂时是受煎熬的和受难的,他们可以自己主动采取合作,对靠港船舶的大小设置规模限制。从汉堡港至勒阿弗尔港范围内的北欧港口,由于它们的内陆地区有很多重叠的腹地且港口数目较少,最适合在欧洲一侧设置这样的限制。除了鹿特丹港和威廉港相对于其他竞争对手有明显的优势以外,欧洲其他港口也许能在全球范围内限制集装箱船舶的规模,这一点可能会发挥战略作用。但是,也许说起来容易做起来难。

尽管有业内专家认为,不断增加船舶容量可能有违经济规律,船舶大型化趋势也因种种原因而暂时受挫,但是,目前没有迹象表明这一趋势已达终点。可以预言,一旦气候回暖,承运商和造船厂向23000标箱至30000标箱的马六甲极限型船“冲刺”的进程将会重新启动。

船舶大型化,且行且珍惜!