在病历笺上写遗嘱的老中医

张丹华

这是一个福州中医世家的故事。郑家人世代行医,至今已有六代传承,郑孝铭、郑有资、郑元昌等都是享誉榕城的医家翘楚。他们不仅精通医道,更怀医者仁爱之心,在传承、发展中华传统医药的同时悬壶济世,甚至在日军的炮火中依旧坚持施药救人,展现了家传的“儒医”之风。

福州老中医郑元昌生前给子女留下一张小小的病历笺,上面只有八个字:“却之不恭,收之有愧。”

这是他的遗嘱,也是一份特殊的“医嘱”。这位郑氏家族第五代的传承者,在病榻上仍然坚持要把杏林世家的医者仁心留给后人,提醒他们为医者要重医德,不能收红包,更不能为难病人。

反对“废医案”

1929年,对于福州城里的中医医家们来说,注定是不平静的一年。这一年,南京召开第一届“中央卫生委员会”。委员会通过了《废止旧医(中医)以扫除医事卫生障碍案》,而委员会里受聘的17位委员,以《废止案》的提出者——留日归来的余云岫为代表,全部出身于西医。

西风东渐的20世纪初期,在激进派当政者和留洋归来的新知识分子们眼中,底层百姓知之甚少的“西医”,和“卫生”“科学”是紧密联系的字眼。而“中医”,这种真正在数千年疗救中国普罗大众的民族医术,被称为“旧医”,被视为必须摒弃的糟粕。

就这样,在一场没有一个中医参与的“中央卫生委员会”上,取消“旧医”的“六项措施”颁布下来。这“六项措施”禁止设立“旧医学校”,禁止报纸杂志宣传“旧医”,“旧医”们被严令禁止诊治法定的传染病。

当时中国“西医”的普及度还很低,尤其在不发达的城镇和乡村,“旧医”们是老百姓唯一能够信任的救命人。如果中医被就此取缔,老百姓们最基本的医药需求又能靠谁来满足呢?如果关闭了中医学堂,数千年传承下来的宝贵医术就会付之一炬,化为乌有。

中医存亡的关键时刻,在福州城里一家名叫“瑞来春参行”的药店中,有一个人坐不住了。这个人就是郑元昌的父亲,当时的福州名医郑孝铭。

郑孝铭联合了中医同仁王德藩、方树桐,向“中央卫生委员会”提出抗议。书面抗议发出后,他们又推选了刘通、蔡人奇、陈天尺等人代表福建中医药界到南京请愿。请愿过后,他们还参加了在上海举办的全国医药界团体代表大会,表达了福建中医药界反对“废医”,要求保存中医的决心。

为了更好地发起民众反对“废止中医”的提案,郑孝铭作为理事向福州中医师公会提议,在公会统一发给各会员的中药处方笺上加盖“废止中医,无形灭种”的口号,呼吁社会各界反对“废医案”,支持保存中医。

与此同时,在全国中医药界的努力下,社会民众和政府各级人士纷纷发表反对“废医案”的声明。当时的行政院院长谭延闿即表示:“中医决不能废止!我做一天行政院院长,不但不废止,而且还要加以提倡!”

在重重压力下,卫生部不得不函复各地中医团体,矢口否认曾出台过消除“旧医”的“六项措施”,并且声称“中央委员会决议案并无废除中医中药之说”。

“还是家乡的医生好!”

郑孝铭出生于一个杏林世家,他的祖父郑存垐是清道光年间的武秀才,后来弃武从文中了举人。

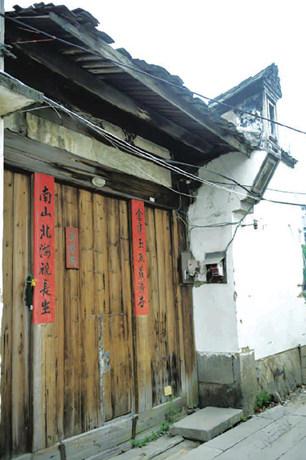

郑存垐和他的弟弟郑祖周平时经常研究岐黄之术,因此精通医道。兄弟二人在侯官(今福州)黄巷设馆行医,因为医术高超,渐渐声名鹊起,上门求医的人也越来越多。

为了方便众多病人及时配方取药,1872年,郑家筹措资金在南门兜圣庙路口开设了一家药店——“瑞来春参行”。

“瑞来春参行”是“举人儒医”自己创办的药店,和一般商人办的药行大不相同。它开办的主要目的不是盈利,而是“济世活人”。为了保证中药的质量,郑存垐定期派专人到上海、江浙一带采购优质中药材,采买回的药材请技术熟练的老师傅遵循古法炮制才能上架或入药。

“瑞来春参行”不仅销售药材,还会应季配制常用的传统中成药供给病情轻缓的患者。店里的配方中药有专用的“饮纸”和“连四纸”,印有“瑞来春参行”的店号标记。每一副配方药剂都要经药店的师傅核对无误后再交给取药人,并且还要详细叮嘱交代煎煮方法和服药期间的注意事项。

郑孝铭作为“瑞来春参行”的第三代传人,自然幼承庭训。他一边遵照父辈的教导熟习各种中医医家著作,一边随侍在母亲杨氏左右。杨氏也出身于杏林世家,而且精于针灸之道。

为了增加中药学方面的学养,郑孝铭还曾经用了五年时间,到舅舅家开设的“寿宜春”药铺,专门学习药材的加工炮制、鉴别药材真伪的方法和配制丸散丹膏的技术。

到了能够独立行医的年龄,父辈就把“瑞来春参行”交给了郑孝铭和他的兄弟郑孝建掌管。由于医术精湛,而且擅长治疗温病、黄疸、消渴、中风和瘴疟等疑难杂症,郑孝铭的医术渐渐传遍整个福州城,每天要接诊的病人不下百位。

郑孝铭医药皆通,诊治病人的同时,他一直在钻研改进祖传中成药的配方。

他对祖传的验方“养胃丸”加以改进,使其疗效更佳,被誉为“胃病神药”。由于销量大好,福州很多中小药店纷纷批购代售这种“郑氏养胃丸”。为了防止假冒药品的出现,“瑞来春参行”还专门发行了加厚外盒,加盖商标记号的新包装。

因为愈来愈高的医名,郑孝铭被推举为福州中医师公会的理事,慕名远道前来找他看病的人络绎不绝。当时福州城内外的商宦显贵、社会名流,都以能请到郑孝铭出诊来显示派头威风。

一次,时任福州商会会长、爱国志士罗勉候客居上海时得了急症,请了很多位沪上名医诊治皆不见成效,只好发信件请郑孝铭进行函诊。郑孝铭连夜拟出药方发到上海,结果药到病除。罗勉候经常和人谈起此事,每每都感叹:“还是家乡的医生好!”

郑孝铭为人所称道的不仅有他高妙的医术,还有传袭自祖上的“儒医”之风。

1931年,郑孝铭参加了由时任海军总长刘冠雄倡议成立的“心社”。他在南门兜夏醴井开设的诊所内为贫苦患者和麻风病人义诊,无力承担药费的病人由“瑞来春参行”免费施药。

写在病历笺上的遗书

治病救人之余,郑孝铭这位“功同良相”的名医所心心念念的,就是如何把自己的医术传之后世,如何将“仁心仁术”的杏林家风留给后人。

当年他看诊的时候,身边常常会坐着五六个抄写药方、把脉跟师的“实习生”。到晚年,他还把毕生钻研医术、治病行医的经验所得著成医书,其中的《温病治法》《瘴疟治疗》《小儿针灸》《药材真赝辨》至今传世。

到了20世纪40年代,“瑞来春参行”交由郑亦资、郑元昌掌管。在抗日战争期间,日军把持着物资运输通道,福州城许多药店纷纷倒闭,“瑞来春参行”成为少数几家在战火中依旧坚持开业、施药救人的药房。

1944年,“瑞来春参行”在郑亦资的主持下改名为“资康参行”,意在表明药店的经营宗旨为“医药资助大众健康”。同年,在福州博爱医院工作的郑元昌用日语写了一张“告日本军”的告示,贴在驻扎福州城的日本军营里,劝说日本军队不要滥伤平民。

抗日战争结束后,面对百废待兴的社会局面和大量贫病交加的百姓,为了振兴中医,郑亦资、郑元昌兄弟联合福州一些名医的后代,成立了“意社”。

“意社”除了平时义诊施药外,还在周末举行聚会,众位世家名医聚在一起讨论医案医话,寻找中医理论和实践技术的革新之道。

新中国成立后,“资康参行”在1958年和全市各大药店一起并入了国有的福州市医药公司,并在1966年改名为“健康医药商店”。

离开了“资康参行”的郑氏子弟,依然坚守着悬壶济世的杏林世业。郑亦资受聘成为福建医学院附属协和医院的中医科主任,一边为患者诊病,一边教授中医学课程。郑亦康被聘为鼓楼区医院的中医科主任,后来成为副院长。郑元昌在行医的过程中坚持着中医学的研究,著有《医林随笔》和《医门十功》。郑家第六代子弟中的郑子端、郑子逋,也在医学方面各有建树。

郑子端在父亲郑元昌离世后,曾经满怀感慨地提到那张写着八个字的病历笺。“却之不恭,收之有愧”,这简简单单的一句话里,沉淀着一个百年家族代代相传的信念——为人医者如同为人父母,要始终坚守着一颗不为名利所移的仁心。

对于每一个郑家子弟而言,这颗仁心来自于祖辈的谆谆教诲,亦来自于身为治病救人的医者对生命本身的珍视和敬畏。