敦煌写本《茶酒论》新考

内容摘要:敦煌写本《茶酒论》应为七个写本,而非学界一直认为的六个;四个写本抄有作者姓名,但作者姓名的写法不一致;结合唐代茶文化发展状况,《茶酒论》的创作时间或可推定为800-805年之间。从传写特征看,《茶酒论》写本是民间一些有文化的底层人士,出于个人喜爱,随手抄写,留为自用。

关键词:敦煌写本;《茶酒论》;文献;传写

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)06-0084-04

A New Study on the Dunhuang Manuscripts Chajiu Lun

CHEN Jing

(College of Arts, Jinan University, Jinan, Shandong 250022)

Abstract: The Dunhuang version of Chajiu Lun(On Tea and Wine)consists of seven manuscripts rather than six, as was previously supposed. Four of these pages record the name of the author in different ways. Considering the development of tea culture in the Tang dynasty, the Chajiu Lun can be presumed to have been written around 800-805 CE. Certain transcription characteristics reveal that many culturally educated persons from the lower classes of society greatly enjoyed this text and even copied it for their own use.

Keywords: Dunhuang manuscript; Chajiu Lun; documents; transcription

(Translated by WANG Pingxian)

《茶酒论》仅见于敦煌遗书,学界认为共有六个写本。其文本内容是茶、酒对话,互相指摘对方所短,夸耀自己所长,不相上下,最后,水出面调停。该写本最早被介绍给世人,是1925年刘复所编《敦煌掇琐》中,收录了法藏敦煌写卷P.2718。此写卷抄有《茶酒论一卷并序》和《王梵志诗一卷》。1938年,郑振铎《中国俗文学史》中简单论及《茶酒论》。1957年,王重民编《敦煌变文集》,将《茶酒论》收入其中。1980年迄今,约有十数篇论文直接或间接论及《茶酒论》。2010年,有硕士论文专以其为题[1]。尽管不能算是敦煌研究中的一个热点,但一直以来,《茶酒论》的文体、内容以及它所承载的社会文化内涵等,却也颇为研究者所关注。综合已有成果,大致集中于以下三方面:

第一、文献信息考订。包括写本数量、写作者和抄写者的考订、异文状况等。以张鸿勋先生发表于1989年的《敦煌故事〈茶酒论〉与争奇型小说》一文为代表,暨远志1990年对《茶酒论》创作时间的考证亦为重要增补,其后诸文(包括硕士论文①),除异文情况的整理外,基本文献信息,均来自张、暨二人。

第二,对其文体性质的讨论与认定。《茶酒论》属何种文体,自其被发现起,就众说纷纭。2011年,钟书林作过比较全面的梳理,综合刘复、王重民、郑振铎、张鸿勋、张锡厚、周绍良、谭家健、赵逵夫、王小盾等学人之论,指出主要有五种分类:小说、变文、俗赋、散文论说、戏剧讲唱[2],其中“俗赋”“论说”似乎更得学界认可。

第三,对文本内容的解读。或从影响角度,认为其影响及争奇型文学的发展,甚至还对其他民族文学产生影响,如藏族的《茶酒仙女论》,布依族《茶和酒》[3-4]等。或由其延伸及茶文化,进而辨析儒释道三家与茶的关系[5]。

综合已有研究,主要是基于文学史思路,追溯其文体渊源,分析其文本特色,文献考订方面的成果则还停留在20世纪末。那么,是否《茶酒论》的文献信息已经完善到无需查考与补充了呢?恐怕远非如此。1989年,张鸿勋先生对《茶酒论》进行文献考订之时,绝大多数研究者尚无法真正接触到敦煌写本实物。1992年以来,中、法、英、俄等国藏敦煌文献陆续影印出版,使得更多研究者得以见识敦煌文献全貌。必须指出的是,已有考订无论多么详细,总会有疏漏,而更多人的参与,更多视角的考察,必能阐发出新的成果。

以《茶酒论》而言,当笔者认真对照图版时,首先有了一个重要发现:长期认定的六个写本之说并不准确,应为七个写本。其次,结合近年来敦煌写本研究的一些新成果,以及笔者对唐代抄本传写特征的总体判断,《茶酒论》的创作、抄写等问题又呈现出新的面貌。

应为七个写本

学界一直称敦煌《茶酒论》共有六个写本,其中法国藏有4件,编号为P.2718、P.3901、P.2972、

P.2875。英国藏有两件,编号为S.406、S.5774。其中,P.2718、P.3910两个写本的《茶酒论》内容完整,其他均为残本。

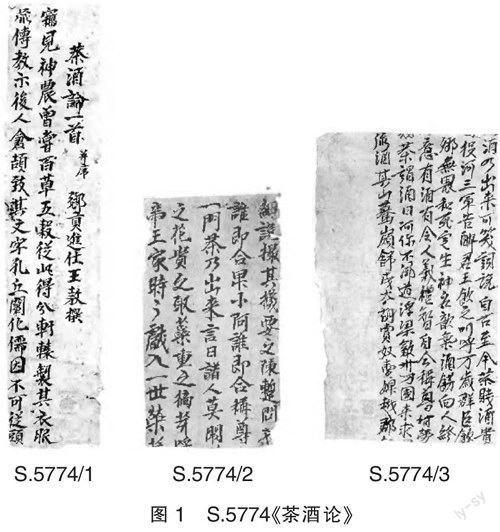

六个写本数量的得出来自法、英所藏写本的编号。但据笔者考察,其中英藏S.5774应为两个不同写本的残片。S.5774共3张残片,从字体看,S.5774/1、S.5774/2为同一人书写,且其文字内容正可衔接上。S.5774/3则应明显为另一人的字体。从行款看,S.5774/1、S.5774/2均为每行21—22字,S.5774/3则为每行17—19字。图1为

S.5774(据《英藏敦煌文献》拼合)[6],稍作比对,当能看出有较大区别。

所以,笔者认为,敦煌所存《茶酒论》应为七个写本,由七位不同的抄写者抄成。长期以来,学界的关注点集中于载有完整《茶酒论》的两个写卷P.2178、P.3910,或因此而忽略了对残片的考察。

作者与创作时间

《茶酒论》4个写本有作者署名:P.2718、P.3910、S.406、S.5774,图2为这4个写本作者姓名部分的截图。

因抄写者不同,作者姓名有3种写法,今人论文均采用P.2718的写法,定其为王敷,却未见有人提及其他两个写本。笔者对此颇有疑惑。虽然“”、“”两字或为俗写,或为抄错,但将其排除在作者姓名考订之外,单据一个写本确定作者,显然不够严谨。由于传世文献查不到作者情况,不如就此存疑,在出现作者时,不妨将其他两个名字也附于其后,以备读者考览。

作者身份是乡贡进士,已有研究基本是一笔带过,如张鸿勋称:“他应是出身州县应过进士科的文士,有一定的社会地位。”[3]更为清楚的解释应该是:唐代地方上的士人,通过了州县两级的选拔考试,被地方政府举荐参加中央政府的进士科考试,但未能及第,此类人士,被称为乡贡进士。凡乡贡进士,均需通过州县两次考试,当属地方上比较优秀的士人。研究者们将《茶酒论》的文体特征追溯至诸子散文、战国宋玉的大小言赋、佛教典籍等,倒也恰恰说明作者有良好的文化功底。

《茶酒论》究竟创作于何时?张鸿勋指出《茶酒论》中提到重要产茶地浮梁,“乃天宝元年新平县改名,这也说明它编成的年代,上限不出玄宗天宝年间(742—756)。”[3]67而暨远志据唐代茶文化的发展脉络,判断《茶酒论》代表的是780年以后,即陆羽《茶经》之后的茶文化新变,但还不同于晚唐的茶文化,其创作时间在唐代贞元元和年间(785—806)。相比之下,暨文在张文的基础上更进了一步。笔者在此再提供一种推断,据宋时磊研究:“9世纪以前,茶叶的进贡及茶叶产区以州郡为单位,故很少提及具体产地,没有明确指明蒙山茶,进入9世纪后,蒙山茶的记载明显增多。”[7]而《茶酒论》中明确提到“蜀山蒙顶”,如据此,再结合暨远志之判断,则《茶酒论》的创作时间似乎可以再细化到800—806年之间。

抄写者的身份

敦煌写本《茶酒论》均为传抄本。P.2718、

P.3910有题记,注明了抄写者和抄写时间:“开宝三年壬申岁正月十四日知术院弟子阎海真自手书记”(P.2718);“癸未年二月六日净土寺弥赵员住方手书、癸未年二月六日净土寺赵訑”(P.3910)。

P.2718、P.3910不仅保留有《茶酒论》全本,还抄有其他文章。P.2718共抄有2个文本:《王梵志诗一卷》和《茶酒论一卷并序》。P.3910抄有5个文本:《咏孝经十八章》《茶酒论一卷并序》《新合千文皇帝感辞》《新合孝经皇帝感辞》《秦妇吟》。那么,这两位抄写者是何人?

对于P.2718的抄写者阎海真,张鸿勋特意辨析了其所属机构知术院,指出知术院为归义军时期(848—1036)管工匠的衙门[3]68,那么,知术院弟子阎海真的身份或许是此工匠管理机构的底层小吏。

P.3910的抄写者赵訑(或名”赵员住方”?)是寺院中的沙弥。寺院中,僧人是有等级的,沙弥一般指7—20岁的出家男子,处于僧人中的最底层。

《茶酒论》的传写特征

自汉至唐,文本的流通依赖于读者传写。《茶酒论》创作完成后,显然也是通过传写的方式在敦煌流传的。写本题记的抄写者就是传写此文本之人。人工传抄,难免错讹,集中表现就是写本中的异文现象。对照《茶酒论》的几个写本,异文现象十分普遍,如“牙”与“芽”互用,“政”与“正”互用,“士”与“仕”混用,“仓颉”或写作俗写体,带”鸟”旁,或将“谁”误抄为“维”,“郡”误抄为“群”,“馀”误抄为“来”,“蜀山”误抄为“蜀川”,或有脱字,等等。不仅如此,作者姓名在抄写中也不统一,上文已述及,造成此现象的原因显然是抄写时造成的。

笔者曾从宏观角度上考察过敦煌写本,发现异文现象会因文本性质不同呈现出层次化差异:官方提倡或比较重视的领域,如儒家经学典籍、佛教道教经典、史部类书等,此类文本大都经过了比较严格的校勘,抄写规范,传抄虽多,异文很少。相比之下,那些非官方统一生产、非士人晋身的必试文本、非官方认可之书籍,如诗歌、曲子词、变文等,由于传写随意,异文现象往往严重[8]。

从抄写情况看,《茶酒论》比较随意。P.2718《茶酒论》与《王梵志诗一卷》抄于同一个写卷上。据项楚研究,此王梵志诗属王梵志诗的一卷本系统,其性质为唐代民间的童蒙读物。抄写者阎海真将这两篇文章放在一起,除王梵志诗中亦有“饮酒是痴报,如人落粪坑”这样谈及酒的诗句外,似乎很难找到两者的相似之处。而P.3910所集合抄写的五篇文章,《咏孝经十八章》《新合千文皇帝感辞》《新合孝经皇帝感辞》均为蒙学类读物,《秦妇吟》则为唐末流行长诗,这五篇文字互相之间亦无多少关联。另外,P.3910写卷有行格,但行格歪歪扭扭,抄写过程中,有些行的字会突然变大,最后的题记,居然写了两遍,更像是在练习。就书法而言,所有写本均用楷体,但总体书法水平不高。如与敦煌写本中儒家经书或佛经类写本相比,其高下立判。因此,从传写特征看,《茶酒论》写本是民间一些有文化的底层人士,出于个人喜爱,随手抄写,留待自用。

尽管有一些新发现,对《茶酒论》的写本探讨依然有不少不明之处。如S.406和S.5774残片中,标题均为“茶酒论一首”,另外4个写本则是“茶酒论一卷”,这种状况似乎表明,存在着至少两个不同的传抄系统。另外,S.406文本中,在每个“茶曰”“酒曰”之前有均有“弟一”“弟二”“弟三”字样,是否为段落区分,或另有他意,是否原有的传抄底本即如此,还是抄写者所为,笔者不好妄加揣测。此类问题,还需做更加详细的文献考察工作,更需结合当时的社会文化状况进行解释。

参考文献:

[1]陈影.敦煌文献《茶酒论》研究[D].西宁:青海师范大学,2010.

[2]钟书林.敦煌写本《茶酒论》文体考论[J].图书馆理论与实践,2011(7):39.

[3]张鸿勋.敦煌故事《茶酒论》与争奇型小说[J].敦煌研究,1989(1).

[4]朗吉.敦煌汉文卷子茶酒论与藏文茶酒仙女的比较研究[J].敦煌学辑刊,1986(1).

[5]吴家阔.敦煌遗书《茶酒论》与茶文化内涵的探索[J].农业考古,2009(2):18-24.

[6]中国社会科学院历史研究所,等.英藏敦煌文献(汉文佛经以外部份):第9卷[M].成都:四川人民出版社,1994:134-135.

[7]宋时磊.唐代茶文化问题研究[D].武汉:武汉大学,2013:111.

[8]陈静.敦煌诗歌写本的传播特征及其形成原因[J].首都师范大学学报,2013(3):111-116.