释意理论指导下的会议口译

刘星

摘 要:随着国家间交流日益频繁,会议口译作为跨文化交际的桥梁也起着至关重要的作用。作为发展较为成熟的口译理论,释意论已被公认为国际口译界的重要理论参考,本文主要解析会议口译和释意理论的具体含义,以及二者结合时起到的关键作用,通过实例进一步将理论付诸实践,剖析释意理论指导下的会议口译。

关键词:会议口译;释意理论;三角模式

在经济迅猛发展的今天,人们对整个世界的认识也在不断地加强与深化,信息时代决定了发展的主流,每个国家都在积极扩大与其他国家的政治,经济,文化等各方面交流,中国也是如此。在发展交流过程中,国际会议是十分重要的沟通方式,而口译员在国际会议中的角色也举足轻重,在会议上,口译员不仅要准确传达源语意思,还要充分体现说话者意图,因此对于会议口译的探究也就变得十分重要。

释意理论主要是在口译实践经验基础上提出的从翻译过程考察翻译的理论,它认为翻译是通过语言符号和自己对源语的理解而重新对原文做出的解释.在口译过程中的释意理论指的是要强调要脱离语言外壳重新包装,追求对意义的理解与表达。

通过对前人所做研究进行分析与调查发现,在相应的翻译策略中,巴黎释意学派理论,尤其是该理论中的“源语理解”和“脱离源语外壳”在会议口译中起到了重要作用。因此,本文将研究重点旨在于分析释意理论下的会议口译。

一、会议口译的定义与特点

目前,会议口译是处于口译专业最前沿的一种专门职业,在国家间,企业间的沟通中起至关重要的作用,会议口译做到了不同国家之间语言以及文化的转换,是在外事活动中极为重要的活动。

(一)会议口译的定义

会议口译包含两种模式:交替传译和同声传译,但不管是交替传译还是同声传译,会议口译的目的旨在于在准确表达思想的同时,也能够完美的展示出会议人的讲话风格及讲话意图,总体来说,交替传译和同声传译都是会议口译常用的两种表现形式,其实质上并没有高低难易的区别,两种表现形式目的统一,相辅相成。

(二)会议口译的特点

现如今,随着国际间交流日益频繁,会议口译的应用范围也越来越广,除了在国际会议上频繁可见,其他方面也广泛应用,比如外交外事活动,商务沟通活动及电视广播,新闻传媒等等。会议口译的特点可以概括为:

1.会议口译要求言辞官方正式,表达严谨流畅。

2.会议口译涉及面广,口译人员要万事通,了解双语文化,对各领域,如金融,经济,制造,市政,环保等领域有所了解。

3.会议口译中口译员要有过硬的专业知识,灵活应变能力,心理素质及身体素质。

二、释意理论

(一)释意理论的产生

释意理论是巴黎释意学派创立的重要的口译研究理论,其主要创始人物和代表人物是巴黎高等翻译学校的达妮卡·塞莱斯科维奇和玛利亚娜·勒代雷。在两位的带领下,该翻译学校培养出了许多优秀的口译人员,也是在他们的带领下,世界上早期的系统的口译理论——释意理论诞生。

(二)释意理论的主要特征

传统翻译理论认为口译是语言的转换,是把一种语言表达的意思用另一种语言表述出来,而释意派理论与之前不同,它将研究重点落在信息传递的内容和意义。其创始人达妮卡·塞莱斯科维奇还强调口译绝非只是单纯地把源语转码成译语的行为。而是要脱离源语语言外壳,重点落在讲话的思想,并且用目的语自然流畅的表述出来。

(三)翻译程序的三角模式

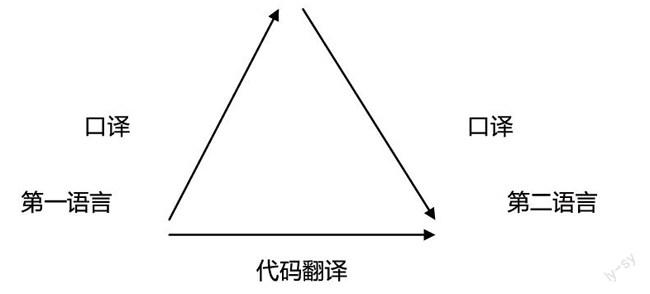

释意理论指导下的翻译包括:理解,脱离原语言外壳和重新表达。塞莱斯科维奇把这一口译过程假设为三角模式。“从三角形的顶端开始自发表达思想,因为表达思想的原语模式已经不再有约束力。底部表示未经语境或情景更改的概念从语言到语言的直接翻译,这些概念只是知识的目标而不是理解的目标。”

1.理解

翻译者的目的最后只为了交际,因此交际意义十分重要,因此要理解其意义。交际意义是言内及言外相融合的结果,前提条件是语言知识,主题知识及百科知识和交际环境。正是这些知识对语言做出解释,语言才有了意义,语言才被理解。理解是翻译的前提,只有在这一基础上,才能进行意义的转化。

2.脱离原语言外壳

脱离原语言外壳是释意派翻译理论的第二阶段,它要求翻译人员在进行翻译过程时,自觉忘记输入语言的语言结构,重点记忆所表达的内容。释意派理论认为:人在表达思想之前并不是以语言形式存在人脑中,而经过语言认定后又会在他人脑中形成非语言形式的另一概念。因此,不难发现,翻译的误区在于译者太过拘泥于自己所输入的某个词。因此,在会议口譯的过程中,脱离原语言外壳,注重意义的输入输出显得尤为重要。

3.表达

经过了理解意义,脱离原语言外壳将意义抽离出来,下面要做的就是用另一种语言将交际意义忠实准确的表达出来。口译过程中没有大量时间进行语言分析,也不能重听讲话内容,这就要求译员在听到内容后立即抓住意义进行表达。在表达过程中,既要忠实完整的传达意义,又要避免啰嗦,以及在原文基础上用自己的思想代替讲话者的思想。可见,语言表达能力的训练,对于口译工作极为重要。

三、释意理论指导下的会议口译

在会议口译过程中,释意理论与其他理论最大的不同之处就在于它要求口译人员在理解源语意思的基础上,依照翻译程序的三角模式,在脑海中形成一定的的思维模式转述出来。现如今,释意理论由于自身的科学性和现实性,其在会议口译中的指导作用愈来愈明显。

(一)听力因素

在很多大型会议上,发言者所使用语言未必是官方标准语言,有很多代表在发言时可能会夹杂地方口音,有时,发言者兴起还会自己增加或创造一些词汇,这都可能会给负责会议口译人员带来困难,因此,在这种情况下,要求口译人员具备良好的语言适应能力,有经验的口译员会在会议开始之前与发言人进行简短沟通,了解其语言特点和语音面貌,进而通过理解意思,遵循释意理论,进行会议口译工作。

(二)文化因素

由于中英两种语言的文化背景,风俗习惯等差别较大,一些具有文化内涵的四字短语,古典诗词等也需要释意理论指导,进而流畅易懂表述出来。

1.四字短语口译

汉语中四字短语言简意赅,浓缩丰富的文化内涵,但在会议现场,发言者脱口而出的四字短语则会给口译带来巨大难度,进行口译时,要时刻把握释意理论原则,根据具体语境快速寻找合适的表达方式。

例:一次记者招待会上有句话曾说:“交友贵在交心,古语说‘以利合者,利尽则散 ”。

译:“Cooperation driven solely by profits will soon end when there is no profit to gain”。

评:“以利合者,利尽则散“是中国古代的一句名言。这句话主要是想表达因为谋取共同利益而结合在一起的国家,在无利可图时就会各自散去。此时,口译员采用了释意法,在现场快速去除源语语言外壳,抓住主干意思。在释意理论的指导下,原文的思想内容很好的传递出来。

2.古典诗词翻译

中国文化博大精深,古典诗词更是我国传统文化的一大特色,其特点在于语言精练,内涵丰富,很多领导人在进行会议发言时都很喜欢引用古典诗词来表达观点,抒发情怀。

例:温家宝:亦余心之所向兮,虽九死其尤未悔。我将以此明志,做好今后三年的工作。

译:For the ideal that I hold dear to my heart, I will not regret a thousand deaths to die. With this strong commitment, I will continue to devote myself to my work in the next three years.

评:温总理在这段讲话中引用了屈原《离骚》中的名言“亦余心之所向兮,虽九死其尤未悔。”译者考虑到不同文化背景下的语言使用习惯,巧妙的脱离原语语言外壳的桎梏,将“九死”翻译成“a thousand deaths”(字面意思为死一千次),尽管打破了字面结构的整齐对应,看起来好像没有忠实原文,实则完整的保留了原文意向,真正做到了“释意”,而且译文也完全顺应目的语的语言规范和使用习惯,表达非常地道。

四、结语

达尼卡· 塞莱丝柯维奇提出的释意派理论是建立在口译实践研究的基础之上的,因此它反过来会对口译实践有指导作用。在现今飞速发展的信息时代,国家之间的交流日益紧密,因此会议口译研究成为必然。本文主要从影响口译的不同因素展开讨论,解析了释意理论指导下的会议口译。笔者希望通过此文给更多会议口译人员提供参考和建议,使释意理论在口译中得到充分应用,进一步促使会议交流更加規范顺利。

参考文献:

[1]刘宓庆.口笔译理论研究[M].北京:中国对外翻译出版公司,2003.

[2]龚龙生.从释意理论看我国口译研究的发展[J].西安外事学院学报.2006(12).

[3]蒲艳春.从释意理论的发展看中国的口译研究[J].莱阳:莱阳农学院学报,2004(4).

[4]张欣,田翠云.图式理论对于口译的启示[J].河北理工大学学报:社会科学版,2010,10(2):119-130

[5]王大伟.现场汉英口译技巧与评析[M].北京:世界图书出版公司,2000.

[6][法]达尼卡·塞莱斯科维奇.口译技巧[M].孙慧双,译.北京:北京出版社,1979.

指导老师:段钨金