敦煌佛爷庙湾唐代模印塑像砖墓(一)

戴春阳

内容摘要:1995年敦煌佛爷庙湾墓群发掘了6座唐代模印塑像砖墓。其中M123模印塑像砖上的骑士着幞头、袍服等服饰以及墓葬所出镇墓兽具有鲜明时代特征。参照典籍、相关墓葬和文物资料,本文认为M123年代约在开元年间,M125、134、141应不晚于德宗建中初,M121约当玄宗时期或以后。

关键词:敦煌模印塑像砖;幞头;翻领窄袖胡服;开元年间

中图分类号:K879.44 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)05-0001-10

Tang Dynasty Tombs with Molded Figure Bricks in the Foyemiaowan at Dunhuang ( I )

—Main Funeral Materials and Their Dates

DAI Chunyang

(Editorial Department, Dunhuang Academy, Lanzhou, Gansu 730030)

Abstract: Six Tang dynasty tombs containing bricks with molded figures on them were excavated in the Foyemiaowan at Dunhuang in 1955. Among them, a knight-like figure wearing a bat-shaped hat and a robe from M123 and other funeral items exhibit obvious temporal features. By referring to historical records, relevant funerals, and relics, this paper attempts to date some of the tombs: M123 was probably made in the Kaiyuan era, M125, M134, M141 should be from no later than the beginning of the Jianzhong era, and M 121 was likely made in the period ruled by Emperor Xuan of the Tang dynasty or later.

Keywords: bricks with molded figures from Dunhuang; bat-shaped hat; alien costume with overturned collars and narrow sleeves; Kaiyuan era

(Translated by WANG Pingxian)

甘肃省文物考古研究所于1995年在敦煌佛爷庙湾墓群进行了考古发掘,其中发掘清理了6座唐代模印塑像砖墓[1]。其中M123模印塑像砖上的骑士服饰等具有时代特征。现就相关问题略抒管见。

一 墓葬举要

(一)墓葬概述

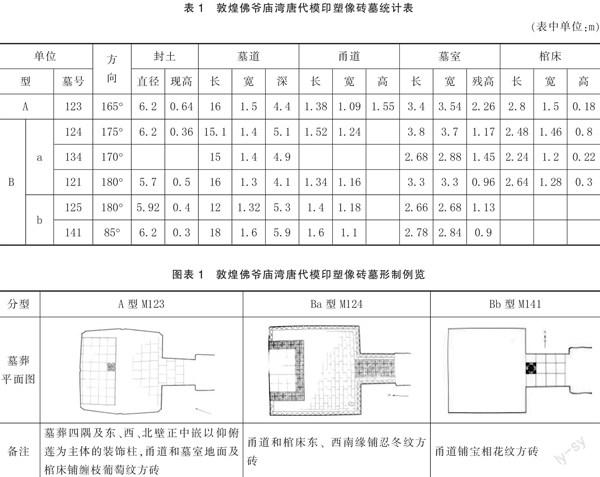

6座模印塑像砖墓均作长斜坡墓道砖室墓,其主要结构可分为墓道、照墙、墓门(含甬道)、墓室和封土五部分,除一墓东向,余均坐北朝南,墓道位于封土南端。墓葬历史上均遭盗掘破坏。其营墓方法为:在选定的地点依特定的方向挖出长斜坡墓道,并在照墙底部掏挖墓门、甬道、墓室。照墙、甬道、墓室以青砖(条砖间杂模印塑像砖)砌筑。墓室有弧方形、方形两类,以素面砖和模印塑像砖铺陈地面,凡设棺床均依后壁,顶部因均坍塌结构不清。地面在墓室顶部现存封土作为丘状。墓主入葬后,以条砖封堵墓门,墓道回填砂砾呈隆埂状。无棺床的墓葬亦依后壁葬人。为方便观察,依墓室形制的不同可分两型:A型,弧方形;B型,方形。其中B型依棺床设置的差异及有无分两亚型(表1,图表1)。

(二)模印塑像砖

1. 模印砖的制作

6座模印塑像砖墓,共出土各种题材模印塑像砖705块。

模印塑像砖的制作方法,首先需雕制各种题材图案的阴刻木制坯模,制坯时将和匀的黄土泥胎填入坯模,压实定型并脱模成为砖坯,再入砖窑煅烧(900℃—1100℃,烘烧完全后以水冷却)而成。因模印塑像砖墓整体装饰设计的需要,就模印花纹位置和形式而言,有砖的正面、长立面、短立面和特制的异形图案砖四类。其制作特点为阴纹雕模制坯,故模印砖具有独特的浅浮雕效果。第四类异形图案砖在造型上近似于立体的圆雕作品。

2. 模印砖的主要题材

敦煌佛爷庙湾模印砖的图案题材主要可分为四类:

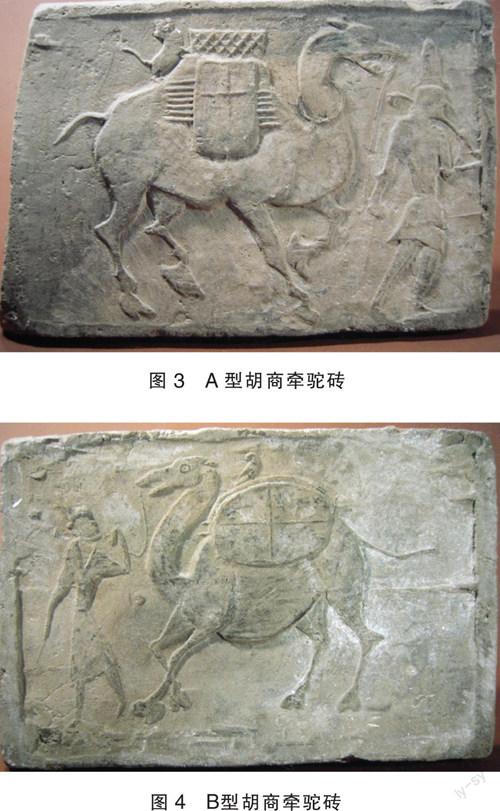

一是反映社会现实生活的人物,有骑士巡行、胡商牵驼,出自M123。由于墓室装饰设计及反映意境的需要,上述两种人物活动砖分别在人物造型和行进方向上具有鲜明的形态差异,故骑士巡行和胡商牵驼均可分为A、B两型。如骑士巡行,两名骑士头戴幞头,身着大翻领V形口窄袖紧身束带胡服长袍,足穿长靿靴,骑马并辔而行①。马的颈鬃修剪规整,鞍鞯齐备,臀部饰云珠笼皋②。画面右侧骑士左手执三旒旟旗,其旁骑士右侧佩弛弦角弓于 ③、悬剑。A型,骑士面向右行, 旗直立(图1);B型,面向左行, 旗倾斜;右侧骑士左侧腰悬箭箙④(图2)。胡商牵驼与之类似,A、B两型的区别仍主要在行进方向以及驼囊造型上(图3—4,图表2)。

其次是四神、怪兽,其中青龙、白虎、朱雀和A型玄武出自M123照墙,B型玄武出自M121棺床,怪兽出自M121(图表3)。

第三是各种植物花纹,如缠枝葡萄、忍冬和宝相花纹,分别出自M123、124、141、125(图表4)。

第四为辅助性的陪衬花纹,主要有乳钉莲房、乳钉半环、水波和半桃形纹和仿木棂窗以及圆雕仰俯莲柱等。

3. 模印砖的分布方式与排列特点

模印砖的分布呈现出很强的规律:第一类用于甬道和墓室四壁;第二类见于照墙;第三类用于铺陈墓室地面和棺床;第四类则用于照墙、甬道、墓室和棺床,主要用以分隔衬托第一、二类模印砖。

骑士巡行、胡商牵驼均出现于M123,其排列分布显示了精心的设计。墓门的东西门柱中央分上下两层嵌胡商牵驼和骑士出行砖,其中左侧均为A型,右侧均为B型(虽门柱上层模印砖已缺失,但从模印砖的排列规律和数量,可知上层所佚为胡商牵驼模印砖);甬道与墓室四壁上下两层所嵌连续的骑士、胡商模印砖作相间排列。值得注意的是,以北壁(后壁)中央仰俯莲柱为界,墓室西半部(甬道西壁及墓室南壁西侧、西壁、北壁西侧)上层骑士巡行和胡商牵驼砖为A型,呈由外向内行进状;下层则为B型,呈由内向外行进状。墓室东半部则与之完全相反,上层为B型,亦呈由外向内行进;下层为A型,也作由内向外行进。上下两层间的骑士巡行、胡商牵驼两两对应而方向相反。但墓室东半部东壁南侧,出现与下层的骑士、胡商对应的胡商、骑士这样错位的现象。联系四壁的完整排列,这一现象似应施工工匠的无意之失。

二 模印砖墓年代

关于墓葬年代,《敦煌佛爷庙湾模印砖墓》一文依据M124出土的镇墓兽“与章怀太子墓和永泰公主墓所出镇墓兽的造型基本相同”,认为“这批墓葬的年代均当在公元7世纪末、8世纪前期的盛唐时期”[1]64。这一断代意见有一定道理,但其依据乃与章怀太子和永泰公主墓相较,所谓“8世纪前期”似指中宗时期,故墓葬年代仍不无讨论的余地。虽然这批墓葬历史上均遭盗掘破坏,没有涉及墓葬年代的直接证据,但M124出土的男女侍俑、镇墓兽和M123骑士巡行砖的服饰特征都很清晰。如M123墓骑士巡行砖中,骑士所戴幞头和M124出土男侍俑所戴幞头顶部高耸,M123骑士所着翻领窄袖胡服;M124女侍俑梳朝天髻,镇墓兽的复杂头、角饰等,这些特征都具有断代意义。

(一)模印砖墓幞头的时序特征

幞头在唐代是最普遍和最常见的男子首服,无论是京都还是边鄙,也无论是深宫贵胄还是城乡士庶,上起皇帝,下至百姓,无不头裹幞头。如阎立本《步辇图》中唐太宗在接见吐蕃使臣禄东赞时即头着幞头,而李寿墓第三天井上部壁画中扶犁农夫[2],亦头裹幞头。即魏征所谓“通于贵贱矣”[3]。此风之盛,甚至及于妇女。而正是这种风靡又促成其形态的不断更新发展,呈现出很强的时代特色。关于其形制变化,《两唐书》舆服志均有记载。王溥《唐会要》卷31“巾子”归纳云:

武德初,始用之,初尚平头小样者。天授二年(691)则天内宴,赐君臣高头巾子,呼为武家诸王样。景龙四年(710)三月内宴,赐宰臣已下内样巾子,其样高而踣,皇帝在藩时所冠,故时人号为英王踣样。开元十九年(731)十月,赐供奉及诸司长官罗头巾及官样圆头巾子。[4]

无论是文献记载,还是出土的各类文物考古图像资料,都表明唐代幞头呈现出一个由最初的平顶到后部束髻部分逐渐增高,以及顶部前倾再复直立的发展演变过程(图表5)。

M124出土男侍俑幞头顶部较高且前倾,属“英王踣样”(图表5-5;幞头顶部前倾,文献系于中宗景龙年间,但考古资料表明章怀太子、懿德太子、节愍太子等8世纪初的墓葬壁画和陶俑所着幞头即已前踣,下限则直至天宝年间尚在流行。如杨思勖墓陶俑,见图表5-3)。M123骑士幞头顶部圆凸,显已内衬巾子,其造型与开元二年(714)戴令言墓出土陶俑所着幞头和莫高窟盛唐第103窟南壁着常服的男子幞头基本相同。

(二)模印砖墓镇墓兽的时序特征

而该墓出土的兽面镇墓兽造型狰狞,特征突出。巨大的双角上扬勾卷,下部各有四个圆突,其上各有一个小分枝,头顶正中为火焰状冲天戟。狮面暴睛,巨口怒张;两鬓浓髯虬曲,腮后两侧箭鬃箕张。身体箕踞于带镂孔的云山空心高座上,两旁侧延出羽状双翼,翼梢剑立;身体两侧绘豹纹,颈至脊背正中张云形鬃鬣。足作兽爪状。其中钩形巨角、羽状双翼和高座具有典型的盛唐特征,与神龙二年(706)章怀太子墓出土镇墓兽[5]20等8世纪初盛唐时期镇墓兽造型相同[11]。这一特征的镇墓兽在开元十二年(724)金乡县主墓仍在流行[12]。此外,镇墓兽体型高大,通高达99.2厘米,几与章怀太子墓的兽面镇墓兽(高100厘米)比肩。因而,M124应为8世纪初的武周末至睿宗时期(图表6)。

(三)模印砖墓骑士翻领窄袖胡服的时序特征

骑士着“V形领窄袖长衫”[1]56,在模印砖中该衫领口造型虽呈“V”形,但这一造型的袍服实为翻领窄袖胡服,其造型为大翻领对襟窄袖。我们知道,源自胡服系统的“圆领小袖”?譹?訛袍服[15]于“五胡乱华”以降渐成中国男子常服,幞头、圆领,在唐代甚至成为国服,上起皇室,下至士庶以及入华胡人,无不服之。

翻领窄袖袍服源自波斯“卡弗坦” ,卡弗坦流行的组合为锦绣浑脱帽、翻领对襟窄袖袍、条纹小口裤和翘尖透空软锦鞋,其中袍缘常饰以联珠纹、菱形纹和折纹等,腰束带。后卡弗坦由粟特人经西域东传影响中原地区。海内外收藏的自康国移居中原的粟特贵族安阳北齐墓葬出土的大量石质阙、棺床、榻、屏风等以及青州北齐画像石墓石室所镌刻的各类人物,多着大翻领窄袖长袍[16-17]。西安北周安伽墓石榻围屏刻绘人物群像,其中后屏之一粟特人与突厥人宴饮图中,不仅头戴虚帽的粟特人着翻领窄袖袍服,而且披发的突厥人也着翻领窄袖袍(图5)[18]。这一现象显然是粟特人服饰文化影响的结果。

1. 考古资料所见翻领窄袖胡服组合与时序框架

翻领窄袖胡服入唐后,形成幞头、翻领对襟窄袖袍、束带、长靿靴的组合冠服。

翻领窄袖袍服在初唐时期仍作为典型胡服标志而见于各类胡俑。如礼泉县张士贵墓胡俑、洛阳安菩墓马夫俑、咸阳契苾明墓出土牵驼俑、山西长治王深墓出土骑驼俑等(图6)[19]。自7世纪下半叶起,汉人渐渐开始服用翻领窄袖胡服。如龙朔三年(663)礼泉县唐新城长公主墓随葬各类陶俑及壁画中人物服以幞头、翻领窄袖长袍和长靿靴(图7)[20]。高宗咸亨四年(673)房陵大长公主墓中侍女亦着幞头、翻领窄袖胡袍,下着波斯条纹小口裤和翘尖软锦镂空履[21]。值得注意的是,除幞头外,其袍、裤、履具有鲜明的卡弗坦风格特征。

8世纪以后,汉人穿着翻领胡服蔚为风尚。神龙二年(706)章怀太子墓壁画中,翻领窄袖袍服既见于仪卫、侍卫,也见于男女侍从。如墓道东壁狩猎出行图中,墓主李贤身后随行侍卫多着幞头配以翻领窄袖长袍[21]141;不仅如此,墓道东壁的仪卫领班亦着翻领窄袖长袍,但于袍之下部加襕[21]152;第4过洞东壁殿廊侍卫图中,两名殿值侍卫均着翻领跽坐于殿廊坐榻;西壁殿廊侍卫图中,两名侍卫一着圆领袍服,一着翻领袍服(图8)[21]160-161。而墓前室东壁南侧侍女侏儒图中的侍女,身着翻领窄袖束带红袍,下穿波斯条纹小口裤,足穿翘尖软锦鞋(图9)[21]173。开元八年(720)唐睿宗女婿薛儆墓石椁线刻人物——捧盒的侍女头戴高踣幞头,身着翻领窄袖长袍,腰束革带,上附蹀躞, 下着小口条纹裤及翘尖软锦履,具有浓郁的卡弗坦风格(图10)[22]。也可知幞头与卡弗坦胡服的组合自7世纪下半叶起一直是妇女所着男服服饰组合中的最爱。

唐人姚汝能《安禄山事迹》卷下称:“天宝初,贵游士庶好衣胡服,为豹皮帽,妇人则簪步摇,衩衣之制度,衿袖窄小。”[23]上述资料表明,“女为胡妇学胡妆”这种以胡服为时尚的追求在7世纪后半叶8世纪初即已流行,只不过天宝年间达到极致而已。

2. 敦煌壁画所见翻领胡服与时序轨迹

敦煌壁画则展示了有别于长安地区翻领胡服的服用轨迹。

隋代莫高窟第303、304窟有一些供养人身着右侧三角翻领披风(图11)[24],目前在中国范围内尚属仅见。而6世纪上半叶粟特银盘宴饮图中坐于毯上的主、宾均着右侧单翻领窄袖束带长袍(图12)[17]51;同时期今乌兹别克斯坦境内巴拉雷克城堡遗址壁画粟特人宴饮图中,手持高脚杯的女子身穿长袍,外披单翻领大氅(图13)[17]214。莫高窟第303窟供养人所服胡服新样显然取法于流行于粟特人的单侧大三角翻领袍服。隋末唐初莫高窟第389窟南壁下部供养人西侧两人内穿长裙,外着对襟翻领长袍,但长袍后摆较长且作弧形,翻领长袍状类大氅(图14)[24]184。这种大氅应系借鉴粟特胡服双翻领袍服的新的创作,即这种创新服饰的翻领因素是直接自西东来敦煌的。

与长安地区流行的幞头、翻领窄袖袍和长靿靴相对应的冠服组合,在敦煌壁画中多见于武周时期以降,其路径自是由东而来西至敦煌。如武周时期莫高窟第321窟南壁猎户头着幞头,身穿翻领窄袖束带绿袍,足登长靿靴。景云年间(710—711)莫高窟第217窟东壁观音经变中一男子戴幞头,着翻领窄袖束带胡服,足登黑靿靴(图15)。盛唐莫高窟第445窟北壁近事女着男式翻领团花袍服。而天宝年间莫高窟第130窟东壁窟门南侧维摩经变中各国王子图中,右端王子剪发,身穿翻领长袍(图16)?譹?訛,与莫高窟第217窟中男子所着袍服毫无二致。

(四)小结

唐代礼法兵制规定,戎服有着统一的标准和模式,即杜佑《通典》卷107“开元礼篡类二·序列中”所谓的“戎服准式”:首着幞头(有时附加抹额),身穿圆领窄袖缺袴襕袍,腰系革带,足着靿靴[25]。如前所述,在胡服风尚的浸润下,中宗时期(705—710)长安地区皇家侍卫已突破“戎服准式”,率先并服翻领窄袖袍服。在这样的背景下,结合M123模印砖中的骑士所着幞头的形制特征及与束带翻领窄袖袍和长靿靴组合的冠服风尚,基本可以确认,它不会晚于天宝年间胡服最盛期间,即M123年代约在开元年间。

其余诸墓没有时代特征明显的遗物,且各墓中模印砖的使用各不相同。如M134的半桃纹砖,仅M125、141两墓均铺宝相花纹砖,而这些模印砖都不具备断代功能。由于这些墓葬的形制、构筑方式和特点,与M123、124基本相同或相近,且没有出现特殊的文化因素,故M125、134、141大致应不晚于德宗建中初。M121地面大量使用的龙首犬身怪兽、棺床上的玄武砖则体现了一种新的文化内涵,与风水堪舆似不无关系[26]。因而,不排除M121约当玄宗时期或以后。

参考文献:

[1]甘肃省博物馆.敦煌佛爷庙湾唐代模印砖墓[J].文物,2002(1):42.

[2]陕西省博物馆,文管会.唐李寿墓发掘简报[J].文物,1974(9):73,82.

[3]魏征,令狐德棻.隋书:卷12:礼仪志[M].北京:中华书局,1973:272.

[4]王溥.唐会要:卷31:巾子[M].北京:中华书局,1955:579.

[5]陕西省博物馆,乾县文教局唐墓发掘组.唐章怀太子墓发掘简报[J].文物,1972(7):17.

[6]杨宗荣.唐杨思勖墓的两件石雕像[J].文物,1961(12):59.

[7]傅熹年.关于“展子虔《游春图》”年代的探讨[J].文物,1978(11):42.

[8]敦煌文物研究所.中国石窟:敦煌莫高窟:第3卷[M].北京:文物出版社,1987:图132.

[9]冯贺军.骆驼文化:陶画彩男立俑[EB/OL].[2014-05-

16].http://www.caaa.cn/show/newsarticle.php?

ID=292155.

[10]谭蝉雪.服饰画卷[M]//敦煌研究院.敦煌石窟全集:24.香港:商务印书馆有限公司,2005:93.

[11]陕西省文物管理委员会.西安西郊中堡村唐墓清理简报[J].考古,1960(3):图版10-3.

[12]西安市文物管理委员会.西安唐金乡公主墓清理简报[J].文物,1997(1):7.

[13]山西省文物管理委员会.山西长治北石槽唐墓[J].考古,1965(9):图版9-1.

[14]张正岭.西安韩森寨唐墓清理记[J].考古通讯,1957(5):57-62,图版15-1.

[15]苏鹗.苏氏演义:外三种:卷下[M].北京:中华书局,2012:33.

[16]施安昌.北齐粟特贵族墓石刻考:故宫博物院藏建筑型盛骨瓮初探[J].故宫博物院院刊,1999(2):70-78.

[17]姜伯勤.中国祆教艺术史研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2004:33-90.

[18]陕西省考古研究所.西安发现的北周安伽墓[J].文物,2001:11,15.

[19]国家文物局.中国文物精华大辞典:陶瓷卷[M].上海:上海辞书出版社,1995:139-140,154.

[20]陕西省考古研究所,陕西历史博物馆,昭陵博物馆.唐昭陵新城长公主墓发掘简报[J].考古与文物,1997(3):7,17,21.

[21]申秦燕.神韵与辉煌:陕西历史博物馆国宝鉴赏:唐墓壁画卷[M].西安:三秦出版社,2006:75.

[22]张童心,张庆捷,李建生.盛唐风采:薛儆墓的线刻艺术[J].文物世界,2000(2):10.

[23]姚汝能.安禄山事迹:卷下[M].北京:中华书局,2006:107.

[24]敦煌文物研究所.中国石窟:敦煌莫高窟:第2卷[M].北京:文物出版社,1984:13.

[25]马冬.唐代服饰专题研究:以胡汉服饰文化交融为中心[D].西安:陕西师范大学,2006:52.

[26]陈于柱.敦煌写本《宅经五姓同忌法》:兼与高田时雄先生商榷[J].中国典籍与文化,2007,63(4):13-18.