鲁迅在1933 第十一章:与施蛰存论争及其原因

文 郝庆军

鲁迅在1933 第十一章:与施蛰存论争及其原因

文 郝庆军

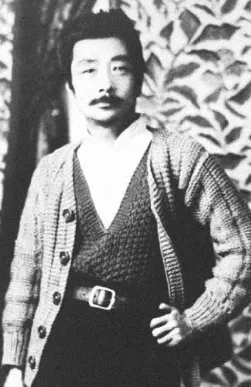

施蛰存是一位出色的现代作家,代表作《将军底头》《梅雨之夕》颇有心理分析小说的规制,被当代学者严家炎先生列为“新感觉派”的佼佼者,恢复其应有的文学史地位。其实,在30年代上海文学圈,施蛰存就颇负盛名。他的特点是不左不右,不激进也不保守,既不与左翼作家过分疏离,也不与现代评论派、新月派的人交往过密,而是一心一意主编《现代》杂志,翻译当时比较先进的外国作品,写文章也比较持平,可以说不温不火,不偏不倚,态度和作派有点像巴金,也有沈从文的影子,代表了当时一批自由知识分子的立场和作风,颇有人缘,也比较有成就。

但是,从性格与为人上来讲,施蛰存没有巴金的谦和与勤勉,也没有沈从文的内向与孤寂。他生于1905年,是上海松江人(当时松江县虽然属于江苏省,其实在上海郊区),家境比较殷实,家里有地产,有商铺,他又是大学生,受过高等教育,比同辈一些重要作家学历条件优越。更主要的是,他从教员改行做了编辑,在上海出版界和新闻报刊界混迹多年,最后做到《现代》杂志的主编位置。上海作家大都买他的账,高看他几眼。加之上海人崇尚地缘人缘,施蛰存的发展占据天时地利人和,得天独厚,二十几岁的年纪,人也生得风流体面,很快成为上海文化界的宠儿,自然也成为多方拉拢的对象。这些对于一个作家来说,应该是好事,但也不免滋生一些骄矜与意气的浮躁气焰。

施蛰存不是鲁迅批评过的“第三种人”,他只不过有才气,能干事,年纪轻轻便负有盛名,年轻气盛与书生意气自然不可避免。到了1933年10月,施蛰存卷入了与鲁迅的一场长达两个多月的争论之中,被鲁迅斥为“洋场恶少”,长久没有洗脱这一恶名,从此他保持良好的平静自由的写作状态遭到了终结,因为他成了鲁迅的“论敌”,之后几十年他都没有走出这个阴影。

想想看,当时施蛰存只有28岁,鲁迅已经52岁,完全是两代人,而且之前他们关系不能说莫逆之交,但也有多年的交情。施蛰存非常尊重鲁迅,鲁迅也把施蛰存看作有为青年,颇为倚重;而且,从立场和思想上看,施蛰存与鲁迅之间没有不可调和的矛盾,施蛰存虽然不左倾,但也不反对左翼人士,鲁迅虽然是“左联”首领,但也对那些有民主思想和自由观念的年轻人不排斥,甚至在“左联”成立大会上呼吁大家要团结非左翼人士,扩大队伍。事实上,鲁迅周围团结了一大批不革命、不激进、不战斗的“非左人士”,比如郁达夫、黎烈文、赵家璧、巴金等人。这是一个很长的名单,当然,这个名单当中有施蛰存的名字。因此,鲁迅对待青年作家,并不十分重视政治立场,甚至警惕吃“政治饭”的人。他有一篇《吃教》,讲的就是那些拿革命当饭吃的人。当年萧军和萧红写信要求加入“左联”组织,鲁迅劝他们不要进来,他回信说,还是不进来为好,一些身在“左联”的人未必革命,在组织之外,也许更好。由此可知,鲁迅与施蛰存的论争也不是政治立场的问题。

那么,究竟是什么原因造成了这一老一少铿铿锵锵地打了那么长时间的笔墨官司呢?这需要从二人的交往说起,也要看一下两人论争的社会背景。他们二人确实都有些意气用事,这是性格的原因;但也得探究“鲁施之争”背后隐藏的历史因由,以及某些社会学与文学史的原因。

施蛰存

一

查鲁迅日记和书信,我们很快发现他与施蛰存有着比较多的交往,仅仅日记中就有10余处专门提及。在1933年10月两人打笔仗之前的5月1日和7月18日,鲁迅曾回复过施蛰存两封信。两封信虽然都不算长,但内容丰富,值得解读。

第一封信是这样的——蛰存先生:

来信早到。近因搬屋及大家生病,久不执笔,《现代》第三卷第二期上,恐怕不及寄稿了。以后倘有工夫坐下作文,我想,第三期上,或者可以投稿。此复,即请

著安。

鲁迅 启上 五月一日

这是一封关于约稿无法如期完成而说明原因并略带致歉的信。看来,之前施蛰存向鲁迅约稿并拟安排在《现代》第三卷第二期上发表。鲁迅应下了,但是鲁迅因为搬家和生病,有所耽搁,不能如期完稿,便写了这封信。他在信中答应说,如果时间允许,会写一篇,在《现代》第三卷第三期上发表,以偿还第二期拖欠的稿债。

从称谓上看,我们可以看到鲁迅与施蛰存的关系属于正常交往,但并不特别熟识和亲近的那种。阅读鲁迅书信,从称谓上便可看出彼此之间的关系是亲与疏、长与幼、近与远。

如果是长辈,鲁迅一定会按照传统的称谓,绝无半点差池。比如给母亲写信,必然是称“母亲大人膝下,敬禀者”;给乡贤、前辈和有着知遇之恩的蔡元培写信,每次都是中规中矩地写上:“孑民先生左右”或“鹤庼先生几下,谨启者”。

但鲁迅毕竟是现代作家,他信中的称呼里包含着更丰富的内容。一般来讲,如果称“某某兄”,不在于年长年幼,都是关系比较亲近的人;尤其是称呼比自己年龄较小的晚辈为“某某兄”,则视为同道或好友。比如久为人称道的“广平兄”,则是典型的一例。当然,也有一些开玩笑的称谓,如给萧军、萧红二位写信,称“萧、吟两兄”或“刘军悄吟兄”。刘军是萧军的本名,悄吟是萧红的笔名,鲁迅将二人并列,造成一种戏剧效果,透着对二位作家的喜爱。有时候鲁迅给萧军和萧红写信称“刘军兄悄吟太太尊前”的称谓。“尊前”这个称谓是非常正式且传统的,所以鲁迅在“尊前”后面加一括号,内写:“这两个字很少用,但因为有太太在内,所以特别客气”,这一解释,把严肃的“尊前”消解掉了,透着一种幽默和亲近感。

鲁迅的书信中,使用最多的是“先生”的称谓,这个称谓用于一般交往和熟人,比如称郑振铎为“西谛先生”,林语堂为“玉堂先生”,陈烟桥为“雾城先生”等。如果与此人不太熟悉,或第一次通讯,鲁迅会用全称加先生,后缀一个“足下”或“阁下”,这就是极客气的称谓,说明比较生分。

由上我们可知,鲁迅称施蛰存为“蛰存先生”,意味着他与施蛰存较为熟知但绝不是知心好友那种,更不会在称谓上开玩笑以显示喜爱与亲密。

这封信透露出的第二个重要信息是,鲁迅在信中将自己搬家和生病这样比较私密的事情告知施蛰存,说明他对施蛰存还是比较信任的,也是放心的。因为在那个时代,出于安全考虑,鲁迅的居所对一般人来讲是保密的,鲁迅把他搬家的事情告诉施蛰存,对他自然当做朋友看待。而信中所说的“大家生病”也是实情:许广平咳嗽,海婴生疹子,鲁迅自己胸痛的毛病复发。如果鲁迅有意以生病推脱写稿,只说自己患疾则可,没必要讲“大家生病”的事情,这再次说明鲁迅对施蛰存没有设防,以实相告,以友待之。

第二封信是7月18日晚上写的——

蛰存先生:

十日惠函,今日始收到。

近日大热,所住又多蚊,几乎不能安坐一刻,笔债又积欠不少,因此本月内恐不能投稿,下月稍凉,当呈上也。

此复并请

著安。

迅 启上 七月十八日夜

从这封信来看,施蛰存曾在7月10日写给鲁迅另一封信,催稿。既然上一封信中鲁迅答应给《现代》写稿,并在第三期上用,施蛰存便写了这封信,看是否能得到鲁迅的稿子。施蛰存是位好编辑,他不会放过任何获得好稿的机会。鲁迅当时是中国最知名和最有影响力的作家(没有之一,任何作家都不能望其项背),获得鲁迅的稿子,是报刊无数编辑的绝大愿望,施蛰存虽然已经名声鹊起,但他知道获得鲁迅的稿件,对《现代》杂志和作为主编的他来说,意义非凡。于是,他用自己特有的锲而不舍的精神,拿起笔向鲁迅催稿。于是鲁迅写了这封回信。

7月大热是事实,鲁迅刚搬入大陆新村,海婴出疹子,胃虚弱,鲁迅和许广平冒着酷暑几乎天天跑福民医院看医生,时间确实很紧,上述鲁迅在信中说的确实是实情,但是,鲁迅并非一点时间没有,也不是不能“安坐”。查鲁迅日记可以发现,就在六、七两个月间,鲁迅至少写文章26篇之多,著名的有《又论“第三种人”》《二丑艺术》《驳“文人无行”》《晨凉漫记》等,其中在《申报·自由谈》上发表22篇。暑热难当,家中事忙,鲁迅还是如此高产,可见他的写作并没有停下来。

那么,问题来了:鲁迅为什么就是不给施蛰存稿子呢?难道二人之间真的有什么芥蒂和不愉快么?

二

目前看到的资料无法证明施蛰存与鲁迅在他们论战之前有什么个人恩怨和芥蒂。我判断,鲁迅之所以没有及时给施蛰存主编的《现代》稿子,很大原因是因为他觉得没有合适的稿子,或者说,鲁迅要专门为《现代》杂志写稿。

诚如前面几章所述,1933年鲁迅在《申报·自由谈》发表大量的时事短评,颇受读者欢迎,也遭到国民党当局及其领导或资助的报刊的围攻,更加激发了鲁迅的写作热情。他以每月8-10篇的篇幅为《自由谈》供稿,逐步占领了这个民国最具影响力的报纸副刊,搅动了整个文坛,占据文化制高点,控制住上海舆论的话语权,进而慢慢掌握文化领导权。这是鲁迅的一大历史功绩,也是中国共产党领导文化运动,进而获得国统区广大知识分子的同情,在国难当头之际俘获人心,争取更多同盟者和生力军的重要手段。文化领导权就是争取民心,鲁迅是这方面的行家里手,他有一整套策略与战术,其中,占领《申报·自由谈》这个阵地,尽可能多地影响民众,是极为有效的一种叙事谋略。因此鲁迅受到种种压迫之后,他总是能够变化笔名,改变套路,从不轻易放弃这块阵地。尽管天气炎热,家事繁多,他总是能抽出时间为《自由谈》写稿,这是他的职责所系,不得不然。

《现代》杂志则不一样。这是一家小众期刊,1932年由现代书局创办,施蛰存被老板张静庐从水沫书店挖过来任杂志主编。施蛰存喜好外国文学,对西方现代派小说感兴趣,把《现代》杂志定位于介绍并刊发现代派的重镇,以区别于其他文学期刊。在施蛰存的周围,团结了戴望舒、穆时英、刘呐鸥、杜衡(苏汶)等新感觉派作家,崇尚文学实验,喜欢探索新的创作方法,所以就有些“另类”。当然,施蛰存也依靠老作家的支持,经常为《现代》杂志写稿的作家还有鲁迅、茅盾、郭沫若、冯雪峰、张天翼、周起应、沙汀、楼适夷、魏金枝、郁达夫、巴金、老舍等人。

施蛰存在1929年便开始与鲁迅交往。那时他在水沫书店当编辑,与冯雪峰私人关系不错。当时马克思主义文艺学说盛行,叫做“新兴文艺理论”。施蛰存与冯雪峰商量,是否翻译一套这样的丛书,介绍给中国文学界。冯雪峰同意后,施蛰存提议让鲁迅做这套丛书的主持人。冯雪峰在日本就对马克思主义文艺学说感兴趣,他到上海后与鲁迅交往密切,便把施蛰存的这个想法给鲁迅说了,鲁迅那时刚刚与创造社论战,被逼无奈,读过几本日文版的介绍苏联文艺理论的书,对普列汉诺夫、卢那察尔斯基等人的著作颇有心得,便答应了施蛰存的这个请求,着手翻译并组织出版这套丛书。一来二往,鲁迅便与施蛰存相熟。后来,鲁迅翻译了《艺术论》和《文艺与批评》两本书,加上冯雪峰、苏汶等人的几部书,这套被鲁迅定名为“科学的艺术论丛书”在施蛰存的推动与操作下,顺利出版。这套书后来不断再版,在文学界影响很大。施蛰存在具体的出版过程中起到重要作用,鲁迅对施蛰存的才干和眼光颇为欣赏,施蛰存对鲁迅十分尊重,和冯雪峰一样,施蛰存与鲁迅很快成为很要好的朋友。

当施蛰存到了《现代》杂志任主编,向鲁迅约稿,鲁迅自然慷慨应允,都会尽心尽力为《现代》杂志投稿。在上述施蛰存给鲁迅写约稿函之前,鲁迅已经在《现代》上发表过几篇重要的文章,如《论“第三种人”》《为了忘却的纪念》《看萧和“看萧的人们”记》等。

尤其是《为了忘却的纪念》一文,文笔犀利,直戳国民党当局心脏,要刊发这样的文章确实需要勇气。鲁迅是在两家杂志退稿的情况下,亲自把稿件送到《现代》编辑部,当时施蛰存不在办公室,未曾谋面,待施蛰存拿到稿子,既高兴,又惶恐。1980年,施蛰存在回忆文章《关于鲁迅的一些回忆》中说写到当时的情景,描写十分生动和详细——

《现代》书影

鲁迅给《现代》的文章,通常是由冯雪峰直接或间接转来的,也有托内山书店送货员送来的。但这篇文章却不是从这两个渠道来的。那一天早晨,我到现代书局楼上的编辑室,看见有一个写了我的名字的大信封在我的桌上。拆开一看,才知道是鲁迅的来稿。问编辑室的一个校对员,他说是门市部一个营业员送上楼的。再去问那个营业员,他说是刚才有人送来的,他不认识那个人。这件事情很是异常,所以我至今还记得。

后来才听说,这篇文章曾在两个杂志的编辑室里搁了好几天,编辑先生不敢用,才转给我。可知鲁迅最初并没有打算把这篇文章交给《现代》发表。

我看了这篇文章之后,也有点踌躇。要不要用?能不能用?自己委决不下。给书局老板张静庐看了,他也沉吟不决。考虑了两三天,才决定发表,理由是:(一)舍不得鲁迅这篇异乎寻常的杰作被扼杀,或被别的刊物取得发表的荣誉。(二)经仔细研究,这篇文章没有直接犯禁的语句,在租界里发表,顶不上什么大罪名。

于是,我把这篇文章编在《现代》第二卷第六期的第一篇,同时写下了我的《社中日记》。

为了配合这篇文章,我编了一页《文艺画报》,这是《现代》每期都有的图版资料。我向鲁迅要来了一张柔石的照片,一张柔石的手迹(柔石的诗稿《秋风从西方来了》一页)。版面还不够,又配上了一幅珂勒惠支的木刻画《牺牲》。这是鲁迅在文章中提到并曾在《北斗》创刊号上刊印过的。但此次重印,是用我自己所有的《珂勒惠支木刻选集》制版的,并非出于鲁迅的意志。这三幅图版还不够排满一页,于是我又加上一张鲁迅的照片,题曰:“最近之鲁迅”。

危难之中见真情。施蛰存冒着风险为鲁迅刊发那篇震惊文坛内外的不朽名文《为了忘却的纪念》,有这种交往和理解,鲁迅肯定对施蛰存抱有深深的感念,所以,当施蛰存发来约稿函,他没有理由不为其写稿。

但是写些什么,他是颇费踌躇的。因为《现代》不比《自由谈》,《现代》是一个专业性杂志,《申报》是一张商业报纸,趣味不同,受众不同,稿件的要求自然不同。鲁迅是个认真的人,他对自己的文字极为负责,也对读者编者负责,写就写好,绝不应付了事。于是他一再延宕对施蛰存的交稿日期,直到暑热稍稍消退,鲁迅开始欣然命笔,一个月之内,为《现代》杂志写下了两篇名文:《关于翻译》和《小品文的危机》。

《小品文的危机》是鲁迅为数不多的长文,是研究中国新文学和散文史的重要文献。其中许多判断和思想至今还在闪闪发光。比如“在风沙扑面,狼虎成群的时候,谁还有这许多闲工夫,来赏玩琥珀扇坠,翡翠戒指呢。他们即使要悦目,所要的也是耸立于风沙中的大建筑,要坚固而伟大,不必怎样精;即使要满意,所要的也是匕首和投枪,要锋利而切实,用不着什么雅”。这些精妙的论述,实际谈的是美学与美感问题。

再比如,他在文末说:“麻醉性的作品,是将与麻醉者和被麻醉者同归于尽的。生存的小品文,必须是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西;但自然,它也能给人愉快和休息,然而这并不是‘小摆设’,更不是抚慰和麻痹,它给人的愉快和休息是休养,是劳作和战斗之前的准备。”这些带有激情的叙述,已经成为名句,镌刻在文化记忆中,让人牢记文学绝不只是赏心悦目的东西,真正伟大的文学是有力度的,带给人们生存与前进的东西。

可见,鲁迅拖延施蛰存的约稿,是为了写出重要而有影响的作品,他重视《现代》杂志,也不想辜负施蛰存这位老朋友的嘱托。

但是,出乎意料的是,就在鲁迅在《现代》杂志上发表这篇重要文章没几天,即在1933年10月初,施蛰存和鲁迅便发生了关于《庄子》和《文选》的论争,你来我往,各不相让,一时间闹得纷纷扬扬,不可开交。

两位好朋友忽然闹翻,几乎所有的人都错愕不已,随后便是各方势力介入,推波助澜,局面开始失控,鸡飞狗跳,谣诼四起。这究竟是怎么回事呢?

为了弄清原委,搞个水落石出,必须重新梳理论争的来龙去脉,让真理赤裸裸呈现。

三

争论最初起源于鲁迅发表在10月6日《申报·自由谈》上一篇杂文《感旧》,笔名“丰之余”,取“封建残余”的谐音。鲁迅写文章从没有无病呻吟、吟花弄月地瞎感伤,每每都有所感,有所本,有现实指涉。这篇《感旧》从光绪末年主张洋务的“老新党”们苦读洋书,图强变法说起。虽然行为怪诞,可他们精神可嘉,目的纯正,那就是“图富强”,但是二十年过去,一些人却热衷“古雅”,拼命装出一幅复古的派头。鲁迅批评的是一种社会风气,一种伪名士气,反对装模作样的假国学。

在文章中鲁迅讽刺说:“有些新青年,境遇正和‘老新党’相反,八股毒是丝毫没有染过的,出身又是学校,也并非国学的专家,但是,学起篆字来了,填起词来了,劝人看《庄子》《文选》了,信封也有自刻的印板了,新诗也写成方块了,除掉做新诗的嗜好之外,简直就如光绪初年的雅人一样,所不同者,缺少辫子和有时穿穿洋服而已。”

鲁迅的意思是说,如果你偶尔玩玩古典,搞搞雅趣,也不妨,问题是那些所谓“雅人”对所谓“国学”并无研究,也并非真正迷恋,而是一种求生之道,一种寻饭碗的门路,说白了,就是视国学为“敲门砖”,一种“新企图”,可谓眼光锐利,一眼看穿:“排满久已成功,五四早经过去,于是篆字,词,《庄子》,《文选》,古式信封,方块新诗,现在是我们又有了新的企图,要以‘古雅’立足于天地之间了。假使真能立足,那倒是给‘生存竞争’添一条新例的。”

这篇《感旧》杀伤力很强,揭破了一批玩古雅之人的真实意图:可别闹了,可别骗人了,表面上风雅无限,古趣盎然,实际上却是谋出路,找饭辙。

正因为这篇文章杀伤力太强,施蛰存才不顾情面出来反驳。为什么出来反驳?鲁迅在文章中批评这种现象时,提到有人劝看《庄子》《文选》,而且提了两次,施蛰存在《大晚报》征求要介绍给青年读什么书的时候,他推荐了两部书,也是《庄子》和《文选》。天下没有这么巧的事,施蛰存认为鲁迅的批评是针对他的。

鲁迅用笔名“丰之余”发表文章,施蛰存是知道的。上海的文学圈子就这么大,施蛰存是鲁迅的朋友,又做着杂志主编的工作,鲁迅在《自由谈》上发表文章,笔名“丰之余”并非第一次使用,施蛰存自然知道这篇文章是鲁迅写的。

如果施蛰存再谦逊一些,或者不那么气盛要强,私下里与鲁迅交换一下意见,事情也许不会那么闹下去,也不会造成不可收拾的局面;但往往历史不可假设,当事人明知道此事有解,但处于当时的“此情此景”,“剧情主线”铺设开来,恐怕再次让他们选择,也会选择“论战”的方式。

话说回来,如果都那么理智,文坛就不会有这么多热闹,那么多是非,也就没有书生意气、文人相轻的古语。故事既然发生,锣鼓点已然敲将起来,幕布徐徐拉开,我们就要将这台戏看下去。

下一幕是施蛰存回击鲁迅,题目叫《〈庄子〉与〈文选〉》。

在论战与辩驳中,青年文学家施蛰存也是伶牙俐齿,毫不相让的。

他解释了自己为什么向青年推荐《庄子》《文选》:“近数年来,我的生活,从国文教师转到编杂志,与青年人的文章接触的机会实在太多了。我总感觉到这些青年人的文章太拙直,字汇太少,所以在《大晚报》编辑寄来的狭狭的行格里推荐了这两部书。我以为从这两部书中可以参悟一点做文章的方法,同时也可以扩大一点字汇(虽然其中有许多字是已死了的)。但是我当然并不希望青年人都去做《庄子》,《文选》一类的‘古文’。”

接着,施蛰存开始绝地反击。

方法之一,是以鲁迅为例,论证鲁迅言论的不周全。这也暴露了施蛰存已经知道“丰之余”就是鲁迅。他说,如果《大晚报》给的推荐表做得再大一点,他就会推荐鲁迅先生的几部书。施蛰存反驳说:“像鲁迅先生那样的新文学家,似乎可以算是十足的新瓶了。但是他的酒呢?纯粹的白兰地吗?我就不能相信。没有经过古文学的修养,鲁迅先生的新文章决不会写到现在那样好。所以,我敢说:在鲁迅先生那样的瓶子里,也免不了有许多五加皮或绍兴老酒的成分。”说鲁迅是个新瓶子,确实有些不恭敬。如果施蛰存没有吃准“丰之余”就是鲁迅,也不会冒出如此放肆之言。

方法之二,以子之矛攻子之盾。你批评人家写篆字、填词、自印信封不对,那么你自己“玩木刻”就对吗?施蛰存反讽道:“新文学家中,也有玩木刻,考究版本,收罗藏书票,以骈体文为白话书信作序,甚至写字台上陈列了小摆设的,照丰先生的意见说来,难道他们是‘要以今雅立足于天地之间’吗?我想他们也未必有此企图。”

前一章我们已经详细介绍鲁迅“玩木刻”的前后经过和他发展现代美术的良苦用心,知道他并非有意玩古雅,而是推动美术运动向民间和底层人民倾斜,为的是把中国的这门已经濒死的艺术重新复活,让它为现代人服务。由于当时的斗争形势异常严峻,鲁迅搞木刻展,发展版画运动,大多是在地下悄悄进行,施蛰存虽然有所耳闻,但其实是不知道真实情况的。尽管如此,施蛰存在文章中反驳鲁迅“玩木刻”,搞“北平笺谱”,反而指摘别人玩风雅,是自相矛盾,起码在外人看来是击中了鲁迅的要害。

这也是让鲁迅生气和大为恼火的地方。

于是鲁迅连夜写了《“感旧”以后(上)》与《“感旧”以后(下)》,论战开始升级。

鲁迅的文笔泼辣与机智锋利,那是路人皆知的,施蛰存虽然年轻气盛,头脑聪明,但绝不是鲁迅的对手。况且,鲁迅写作《感旧》并非针对施蛰存,而是捎带着举了推荐《庄子》《文选》的例子,“剐蹭”了一下施蛰存,施蛰存自己甘愿去做冤大头,迎面还击鲁迅,在文章还大不敬地放胆直言鲁迅是这个“老瓶子”,里面装满了五加皮和绍兴老酒。本来在私下解决的事情,却成为文坛公案;其实二人还是朋友,偏偏剑拔弩张地挥拳相向。事情就是这样开场,也就按照逻辑发展下去。

相对而言,尽管生施蛰存的气,但鲁迅还是有风度的。他在两篇《“感旧”以后》反复说,他写《感旧》并非为针对施蛰存本人,而是针对一个现象,当然,这现象里面,施蛰存包含在内。

鲁迅坦然地解释道:“倘使专对个人而发的话,照现在的摩登文例,应该调查了对手的籍贯,出身,相貌,甚而至于他家乡有什么出产,他老子开过什么铺子,影射他几句才算合式。我的那一篇里可是毫没有这些的。内中所指,是一大队遗少群的风气,并不指定着谁和谁;但也因为所指的是一群,所以被触着的当然也不会少,即使不是整个,也是那里的一肢一节,即使并不永远属于那一队,但有时是属于那一队的。现在施先生自说了劝过青年去读《庄子》与《文选》,‘为文学修养之助’,就自然和我所指摘的有点相关,但以为这文为他而作,却诚然是‘神经过敏’,我实在并没有这意思。”

鲁迅的意思是说,蛰存先生啊,我真不是针对你的,我是针对一群人,如果你是这一群人中的一员,当然你会感到不舒服,碰到你啦,那你可以把自己摘出来嘛,何必神经过敏呢。

但鲁迅毕竟是鲁迅,他给你解释清楚之后,不会计较个人恩怨得失,而是向着他思考的深处更进一步。他说,“五四”时候,新文学家也会用写古文的词汇,但那都是“从旧营垒中来,积习太深,一时不能摆脱,因此带着古文气息的作者,也不能说是没有的”。但是,五四运动已经过去十多年,白话文已经成为文坛主流,真的不能再开历史的倒车了。

在《“感旧”以后(下)》中,鲁迅批评了北大教授刘半农卖弄学问,嘲笑青年而自己出丑卖乖之后,痛心地说:“当时的白话运动是胜利了,有些战士,还因此爬了上去,但也因为爬了上去,就不但不再为白话战斗,并且将它踏在脚下,拿出古字来嘲笑后进的青年了。因为还正在用古书古字来笑人,有些青年便又以看古书为必不可省的工夫,以常用文言的作者为应该模仿的格式,不再从新的道路上去企图发展,打出新的局面来了。”

应该说,这才是鲁迅写《感旧》最为核心的题旨。他认为“五四”时代的人物渐渐据了要津,隐隐地有倒退和反动的倾向。“要升官,杀人放火受招安。”五四运动中的那些反封建战士,如今个个成为民国要人,却反过来要如今的青年学习封建的那套东西,要学古人,要学古文,让人变成听话的工具。鲁迅看到了这种麻醉人的伎俩,所以写了《感旧》,让青年警惕复古和崇古背后的阴谋。在行文过程中,鲁迅只是无意间“剐蹭”了施蛰存。施蛰存看不到鲁迅的浩茫的心事和辽远的忧思,一味地就个别词句与鲁迅争短长,闹意气。从这个意义上讲,施蛰存的反批评是小气的,无意义的。

自然,被历史迷雾笼罩的当事人不可能看得这么清楚,笔墨官司还要继续打下去。

四

假如鲁迅与施蛰存的论战到此为止,文坛就不会如此热闹,也没有那么多是非与争论;可是就当时的社会历史环境而言,鲁迅和施蛰存想停下来,也不可能了,因为他们背后有人在暗暗推动这场论战,有人乐见这把火越烧越旺。其中,最为可疑的一个人物就是《大晚报》副刊《火炬》的编辑崔万秋。

种种迹象表明,崔万秋在“鲁施之争”起到了煽风点火、火上浇油的推波助澜作用。

历史终于到了它的深邃之处。崔万秋是何许人也?他的背后是《大晚报》,《大晚报》的背后是国民党的新政学系。

据赖光临的《中国新闻传播史》介绍,《大晚报》创刊于1932年的淞沪战争爆发之际,是《申报》经理张竹平创办的“政治化与企业化报纸合流”的报团组织“四社”(其他三社是早报《时事新报》、英文报《大陆报》、电讯社《申时社》)之一,曾虚白担任总经理兼总主笔,编辑方针以言论与新闻并重。事实上,该报起初接受国民党政学系的资助,1935年又为国民党财阀孔祥熙收买,1949年5月25日停刊。《大晚报》的副刊《火炬》编辑崔万秋是留日学生,在当时的上海文化界比较活跃,交际面深广,但是他有一个不为人所知的身份:国民党复兴社会员,即军统特务。

崔万秋与鲁迅也认识,但他并不尊重鲁迅,而是千方百计陷害鲁迅,因为鲁迅是国民党当局要围剿的对象,崔万秋作为文化特务,自然要对鲁迅下手。1933年6月19日,崔万秋写信给鲁迅,信中附有一张《大晚报》,报上有一篇杨邨人化名柳丝写的一篇《新儒林外史》,肆意攻击鲁迅。崔万秋寄信鲁迅的目的是让鲁迅写文章反驳杨邨人,鲁迅识破了崔的伎俩,未加理睬。

在7月8日给黎烈文的信中,鲁迅提到崔万秋这种人时,感慨地说:“我与中国新文人相周旋者十余年,颇觉得以古怪者为多,而漂聚与上海者,实尤古怪,造谣生事,害人卖友,几乎视若当然,而最可怕的是动辄要你生命。但倘遇此辈,第一切戒愤怒,不必与之针锋相对,只须付之一笑,徐徐扑之。”

可见鲁迅是不仅讨厌崔万秋,即是对这种人也有一套办法。在《伪自由书》的后记中,他列举了曾今可告密崔万秋,崔万秋用流氓手段致使曾今可远远逃遁的几则“启事”,已经活画出这类人的面貌。但是施蛰存毕竟年轻,识人乏术,被崔万秋施了离间之计,他还高高兴兴往崔万秋的口袋里钻。

施蛰存同鲁迅几个回合的论战获得崔万秋的激赏。为给施蛰存加油助威,崔万秋鼓动再次写反批评文章,《大晚报》的《火炬》专门拿出版面,优先刊载了施蛰存书信体的《推荐者的立场——〈庄子〉与〈文选〉之争论》,继续向鲁迅进攻。

在文章中,施蛰存先说自己受到丰之余的训诲,继而说被称为“遗少中的一肢一节”,非常冤枉,要把推荐青年的《庄子》与《文选》改为鲁迅先生的《华盖集》正续编及《伪自由书》。施蛰存表示不想做弧光灯下的拳击手,给无理智的看客扮演滑稽戏。最后施蛰存说,“舌头是扁的,说话是圆的”,别指望读者的讨论中真的会产生是非曲直。

发表在《大晚报》上的以给崔万秋书信的名义的这篇文章,施蛰存表面上抱委屈,并宣布退出论战,但其实上并不示弱,而是以退为进,偷偷向鲁迅挥了几记拳头。

鲁迅自然看出了施蛰存的战法,以《扑空》为题,予以还击。这次还击非常有力,老辣而准确,找准对方说理的几个漏洞,连续出击,可以说处处击中了施蛰存的要害。

鲁迅说:“这是‘从国文教师转到编杂志’,劝青年去看《庄子》与《文选》,《论语》,《孟子》,《颜氏家训》的施蛰存先生,看了我的《感旧以后》(上)一文后,‘不想再写什么’而终于写出来了的文章,辞退做‘拳击手’,而先行拳击别人的拳法。但他竟毫不提主张看《庄子》与《文选》的较坚实的理由,毫不指出我那《感旧》与《感旧以后》(上)两篇中间的错误,他只有无端的诬赖,自己的猜测,撒娇,装傻。几部古书的名目一撕下,‘遗少’的肢节也就跟着渺渺茫茫,到底是现出本相:明明白白的变了‘洋场恶少’了。”

“洋场恶少”的称谓是这样来的:第一,你劝青年读《庄子》《文选》却说不出什么理由,人家指出来,你却怪人家没有推荐批评你的人著作,这是诬赖;第二,宣布退出拳击比赛,却暗中挥出拳头,打出几拳之后,悄然引退,让人家想回敬你也找不到人,这是装傻;第三,你本来对旧学和古文没有多少心得,别人说你是“遗少”,其实是抬举了你,而你却觉得受伤,这是撒娇。你看,你没有学问,没有承担,一味地抵赖,挥拳,这不是十足的“恶少”行径么?你生在上海十里洋场,家里有商铺,手里有期刊,年轻又横行,不是“洋场恶少”又是什么呢?

可能鲁迅的《扑空》实在太有力,太厉害了,施蛰存在《自由谈》发表《致黎烈文先生书——兼示丰之余先生》,鲁迅第二天回敬《答“兼示”》, 施蛰存写了《突围》一篇,予以招架,但已经无济于事,施蛰存“洋场恶少”的美名已经响彻文坛。后来,崔万秋在《大晚报》上组织过几篇文章,企图为施蛰存挽回一些颜面,都被鲁迅在不经意间驳了回去。“鲁施之争”宣告一个段落。

这是一个没有输赢和胜败的论争。后来,鲁迅多次在给友人的信中提到这次争论没有多少意思。比如在给姚克的信中说:“我和施蛰存的笔墨官司,真是无聊的很,这种辩论,五四运动的时候早已闹过的了,而现在又来这一套,非倒退而何。”

对于施蛰存来说,他是受了崔万秋的怂恿和引诱,加上年轻气盛,不服输,与多年的老朋友较劲斗力,其实并没有什么收获,反而得了个“洋场恶少”的名声。

但是,从文学史的角度来看,鲁迅与施蛰存的这场争论完全暴露了20世纪30年代文坛的急剧分流:在国民党当局加紧文化统制的背景下,左翼人士被杀被捕,纷纷离开文坛,转入实际的革命斗争之中。一些追求民主的作家进入时代激流,写出伟大的作品,如茅盾写了《子夜》,巴金写了脍炙人口的《家》,也有一些作家宣布进入艺术之宫,像沈从文专心营造“希腊小庙”,写出名篇《边城》。而另一些自由知识分子开始转向和变化,其中,像施蛰存、林语堂、周作人等人开始逃离现实,复古倾向成为他们一种“减压方式”,小品文成为一时之盛,提倡青年读《庄子》《文选》也是一种必然的选择,他和鲁迅的论争其实正是这种文学流变的一个表征。

待到这场论争结束,时间也就到了1933年的年末,中国文坛进入了一个更加紧张而日渐分化的严峻时代。

(完)

责任编辑/胡仰曦