将研究进行到底

——秦俑之父袁仲一

文 郭 梅 傅益萍

将研究进行到底——秦俑之父袁仲一

文 郭 梅 傅益萍

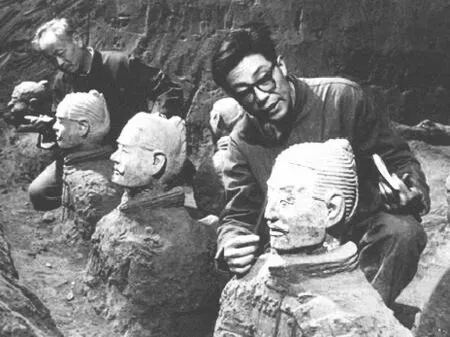

自从事秦兵马俑坑和秦始皇陵园的勘探、发掘研究工作以后,袁仲一参与发掘了一、二、三号兵马俑坑、铜车马坑、马厩坑、珍禽异兽坑等陪葬坑及墓葬500余座,宫殿建筑基址和秦始皇陵的三道城垣等200余万平方米,挖掘出土文物达10万余件。

当许多人还只能从“烽火之遗叶”中去勾勒秦王朝的依稀轮廓之时,袁仲一却能通过自己的孜孜以求,清晰地为世人再现那个遥远帝国的某些神秘层面。1980年,被誉为“青铜之冠”的两乘大型彩绘铜车马惊天出世,袁仲一迎来了他考古人生中继发掘兵马俑坑之后的又一事业高峰,而这一高峰足足绵延了17个年头。

1980年底,经过艰苦挖掘,铜车马破土而出。两乘铜车马一前一后面向西静静地躺在一个长方盒状的木椁内。木椁经不起岁月的侵蚀,已经腐朽,因此,上部的填土塌陷,压碎了两乘铜车马,委实令人遗憾。庆幸的是,车马的原位没有发生太大的变动,车马的构件也基本齐全。

出土后,为文物的安全起见,袁仲一和参与发掘的人员一起住进了用玉米秆子搭成的人字形草棚里,日夜看守,过起了“以天为庐,以地为席”的艰苦日子。年末的天气非常寒冷,每到晚上,寒风凛冽,袁仲一躺在湿漉漉的麦草上,既要忍受刺骨之痛,又要保持高度警觉。那时候,他和其他挖掘人员最盼望的就是能安安稳稳地睡一个觉,清清爽爽地洗一个澡。

眼前破碎了的两乘铜车马急需清理和修复,但每辆车都是由数千个零部件组装而成的,其结构复杂的程度是一般人难以想象的。因此,铜车马的细部清理和修复工作不是短期内能够完成的,需要有充裕的时间,除此之外,观察、研究和弄清各零部件的位置及相互关系更需要有一个良好的工作和储存环境。

袁仲一和其他参与发掘人员一同研究,打算把两辆铜车马按照出土原状从野外迁移到室内进行清理和修复。这一想法很快得到了当时国家文物局副局长孙轶青和中国社会科学院考古研究所副所长王廷芳的赞同。不久,袁仲一接到中央宣传部发来的电文通知:“秦陵出土的铜车马,运至秦俑博物馆进行清理、修复和展出。”

在铜车马迁移过程中,袁仲一和考古队员们解决了如何将文物全盘移入室内,而能保持其现状无丝毫变动的技术难题,也成功解除了迁移运输时与周边麦田农民之间的矛盾,最终成功实现了铜车马的整体装箱迁移。

世人总以为,有了考古工作者那魔术师般神奇的手,修复铜车马是轻而易举的事。其实不然,清理修复工作更是棘手,尤其是一号铜车马破碎严重,小件器物多已移位,清理起来困难重重。袁仲一和考古人员根据先易后难的原则,决定清理修复工作先从二号铜车马开始。

清理工作严格按照考古发掘的规程,绘图、照相、做文字记录,一样也不能省。袁仲一和考古人员还要对每个构件进行编号,贴标签。虽然大家忙得不亦乐乎,但总是会碰到各种问题。最令袁仲一伤透脑筋的就是要分析研究铜车马各零件、各碎片之间的关系,尤其是各种链条的系结关系。每根链条都是由数十件乃至一两百件细小的零件组成,出土时已经散落地面,令人无从下手清理。所以,为了确定一个零件的位置而耗费几天乃至几十天的时间,那是常有的事。

就这样,经过两年多的努力,二号铜车马的细部清理和修复工作终于完成了。期间,还发生一个小插曲,那是在二号铜车马清理后向修复人员移交的过程中,考古人员发现骖马的肚带少了一块方形铜板节。此事非同小可,所有参与清理工作的人都慌乱起来。文物出了问题,责任是谁也承担不起的,考古工作的任何一个环节都不允许出现差错,袁仲一对这点深有感触。危机当头,大家只好把已清出的土重新过筛,把整箱时填充的锯末一点点地反复翻捡。这样提心吊胆地连续寻找多日,总算找回了那个铜板节。

从1980年到1988年,经过历时8年的清理修复工作后,两乘大型彩绘铜车马终于恢复了原貌,展现在世人的眼前。而这8年,并不是铜车马发掘工作花费时间的全部,加上田野发掘和后期的资料整理及编写发掘报告,发掘铜车马共花费了袁仲一17年的时间!

人生能有几个17年啊!这17年的光阴只不过是袁仲一考古人生的一个缩影,却实实在在地见证了他在历史遗迹上走下的每一个脚印。他在三联书店出版的《秦兵马俑》一书中这样写道:“当时发现铜车马时,大家还是四十多岁的壮年,此时已年逾花甲。把最美好的时光用在铜车马的勘探、田野发掘和室内的清理工作上,是件有意义且令人怀念的事。”

同时,多年以来,作为秦俑考古队的领队和秦俑博物馆的学术带头人,袁仲一博览中外典籍,在考古、历史等领域的研究工作上呕心沥血,倾注了大量的精力和时间,先后出版专著达十余部,发表论文达百余篇,主编的《秦俑学研究》《秦文化论丛》两套丛书计10余本。

袁仲一著作不但数量惊人,还成就斐然,具有重要的学术价值,为中国古代文明,尤其是秦文化的研究作出了巨大的贡献。于是,各种荣誉接踵而至。1991年他被授予“陕西省有突出贡献专家”的称号,1992年被评为陕西省劳动模范,享受国务院特殊津贴,1993年当选第八届全国人大代表。

由袁仲一担任主编、主笔的《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告》(1974年至1984年),由他独立著作完成、文物出版社出版的《秦始皇陵兵马俑研究》,由《考古与文物》编辑部出版的《秦陵二号铜车马》等书,先后获得陕西省社会科学优秀学术成果一等奖。

由陕西三秦出版社出版的《秦代陶文》一书于1989年被评为国家优秀图书一等奖。此书是由一篇篇论文结集成册的,而这些论文都是在野外翻捡陶片得来的思想成果。袁仲一在野外有时能捡到陶片二三片,多的时候一次有七八片,总之从未空手而回过。这些散失在外的陶片上印有制陶作坊名或陶工名,这不正是秦代“物勒工名”制度的反映吗!有心的袁仲一把陶片捡回后,就进行清洗、拓印,他前后收集拓片千余件,然后对其进行分类整理,加以研究,写成论文,此书也由此而来。

《秦兵马俑坑》一书由文物出版社出版,分为兵马俑坑的发现与发掘,兵马俑坑的形制与建筑结构,俑坑出土的战车、步兵俑、骑兵俑及兵器,兵马俑军阵的编列等四个章节,全面介绍和总结了20世纪秦兵马俑坑的考古发现与研究,并对其形制、兵马俑以及所涉及到的秦代军事、政治、艺术等方面进行了系统而深入的分析。

《秦文字类编》和《秦文字通假集释》是袁仲一与刘钰合作完成的,由陕西人民教育出版社出版。其中《秦文字通假集释》收录了历年出土的青铜器铭文、刻石、简牍、陶文、封泥及部分印玺等出土文字的通假字,对通假字的读音、字义作了注释,并利用先秦及汉代等时期的金石简牍和古文献资料,补充了有关例证,具有宝贵的学术价值。

2004年,在三联书店出版的《秦兵马俑》一书中,袁仲一记述了秦俑考古队自组建以来工作上的点点滴滴,袁仲一称此书“实际上是秦涌考古发掘个人亲历记”。他在前言中说,“秦俑考古队在漫长的岁月里,有些老队员先后离去,新队员不断地补充进来,大家所做的工作很多,本书仅能记其梗概,一些重要考古发现的细节也不便详细描述,只是根据自己所熟悉的资料和亲身经历,记述个人肤浅的认识和感受”。他深刻认识到“考古发掘是科研工作的一种手段,要把出土的遗迹、遗物及捕捉到的各种文化信息,加以归纳综合,找出事物发展的规律,阐释其文化内涵、性质、作用及时代背景等许多重要问题”,同时他视考古发掘为一种集体劳动,因此,“多年来秦俑考古队在研究工作上倾注了心血,先后出版十余部专著,发表六七百篇论文”,这些正是发掘所获得的资料,必须“及时公布于世,让世人共同享用和研究”。

古人云:“有理不在声高。”袁仲一始终坚持有几分证据讲几分话的原则,他写下的每一个字,总结的每一条结论,都有理有据,掷地有声。正因如此,他对秦兵马俑、秦始皇陵、秦代陶文、秦代文化等都作出了自己独特的研究与阐释,被国内外学术界广泛引用,奉为权威。

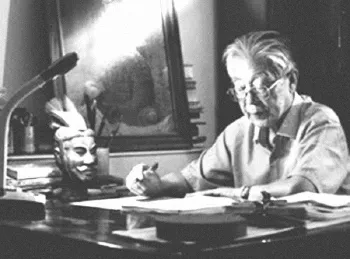

退休后的袁仲一也没有停止著作,他深居简出,埋头著述。他每天坚持写一千字,依然是那样全身心地投入到他所钟爱的考古研究工作中去。能在有限的时间里,用自己有限的生命为世人创造永恒而无价的财富,正是袁仲一一生的追求!

秦始皇陵的神秘令考古学家和一般公众都产生了难以遏止的好奇心,奇迹总是留给世人许多难以解开的谜团,探索无尽,所以,学术上的争鸣无可避免。

1984年第3期《大自然探索》杂志发表了陈景元《秦俑新探》一文,文章提出了一个惊世骇俗的观点:兵马俑坑的主人不是秦始皇,而是宣太后。

此宏论一出,立刻在社会上引起了强烈反响,许多报刊纷纷转载。来自北京、上海、台湾以及美国、日本的各路学者不断询问考古队对此的看法。当年在陕西召开的秦俑学国际学术研讨会上,百余名国内外专家学者就陈景元的观点各抒己见。在次年召开的一次兵马俑研讨会上,专家们又对此进行了讨论。

俑坑的主人究竟是谁,成了时下最热门的话题,一场没有硝烟的学术之争拉开了序幕。

“兵马俑坑是秦始皇陵的陪葬坑”,在袁仲一看来,这是考古界、史学界、自然科学界普遍认为的一条科学的结论,毋庸置疑。这一结论不仅是他的观点,同时也是国内外考古专家的基本观点。在发掘之初,袁仲一曾提出18个研究课题供考古队研究,俑坑的主人是谁,就是其中一项重要研究课题。两代考古人经过30多年的艰苦发掘,在获得大量考古证据的基础上做出了这一结论,许多考古专家已经去世了,只有袁仲一能够切身体会,这一结论凝聚了多少心血和汗水啊!

眼看着一群专家几十年考古研究的成果遭受质疑,袁仲一挺身而出,从容不迫地提出自己的看法和理由。他将大量的考古佐证凝缩整理分条阐述,引起了世人的广泛关注:

一,在兵马俑坑中出土的文物中,有23件带有始皇纪年铭文的铜兵器,分别从秦始皇3年到19年,其中“吕不韦戈”6件,纪年有秦始皇三年、四年、五年、七年,如秦始皇三年的“吕不韦戈”,上有“三年相邦吕不韦造 寺工詟 丞义 工窎”的铭文。“三年”指秦始皇三年,“相邦”义督造,吕不韦是秦始皇的丞相;“寺工”是秦始皇时期中央主造兵器和车马器的官署机构,“詟”为主造工师人名;“丞”为主造工师助手,“义”为人名;“工”为具体制造的工人,“窎”为人名。由于晚期器物不可能出现在早期墓葬,因此可以证明俑坑是秦始皇时期建造的。

除此之外,还有没有标明年代的,但带有“寺工”铭文的矛、镦等铜柄器十多件。“寺工”始建于秦始皇2年,此后在秦始皇时期一直存在。在兵马俑坑中,有一马笼头的皮带上,有朱书两处,写的都是“寺工”二字。

二,兵马俑坑出土砖上的陶文有70多件,分别有“宫毛”、“左司高瓦”、“宫水”等等。“左司高瓦”中的“左司”为左司空,为一官署机构,“高”为人名。“宫水”为宫司空下的烧砖瓦分支机构,是专为秦陵烧砖瓦的机构。这些陶文,与在秦始皇陵园出土的砖瓦上的陶文完全相同,而且两处砖瓦的形制、大小、规格、纹饰等也完全一样,均属于秦始皇时代。

三,兵马俑坑内的陶俑与秦始皇陵其他陪葬坑出土的陶俑,造型风格和制造工艺相同。如秦始皇陵封土西侧内外城之间的曲尺形马厩坑出土的陶俑,其大小、服饰、冠履、发型及制作方法,和一二三号俑坑出土的一些陶俑完全相同。这证明二者是在同一时期、由同一批艺术匠师塑造的,都是秦始皇的陪葬品。

四,一、二、三号俑坑出土的数十件拉车的陶马和骑兵的鞍马,其造型、神态和细部的刻划手法,与秦始皇陵出土的铜马相同。例如马的造型,都是头部较重,鼻骨隆突,颈厚稍短,鬐甲低,脊背宽博,胸部较广,四肢发育较好,属于我国西北部的河曲马种。

五,一、二、三号俑坑出土的战车和秦始皇陵出土的铜车,鞍具和系驾方法相同。铜俑和陶俑御手都双手半握拳,食指和中指之间留有间隙,辔绳由此间隙通过握于手内。

六,一、二、三号俑坑的构筑方法,和秦始皇陵园内的马厩坑、府藏坑、铜车马坑等许多陪葬坑的构造方法一样,都是先挖成土圹,在土圹的周围包镶夯土二层台。大型坑的中部都筑有一道道的平行隔墙。坑顶密排着棚木,再覆土夯筑。棚木为松柏木。

七,在兵马俑一号坑出土的T19G9:22号兵马俑脚踏板上,刻有“高”字,这是制造陶俑工人的名,另一件T2G1:33号兵马俑身上刻有“咸阳高”三字;而秦始皇陵园内百戏俑坑中出土的T1G3:3号俑,脚踏板上也有“高”字,字形一样,说明这两处陶俑制作者相同。另外在兵马俑坑和秦陵其他陪葬坑出土的砖瓦、陶俑上还有“宫强”、“宫得”、“宫进”等共有的字样。

八,从秦始皇陵园的整个建筑布局看,兵马俑坑是其不可分割的一个组成部分。

秦始皇陵园的建筑布局像一个理想的宫城,有高大的封土和内外两重城墙。封土下的地宫象征着秦宫,内城象征着皇城,外城象征着京师的外廓城,陵墓居于内城的南部,寝殿居于北部,符合陵侧设寝的礼制,居于右宫的各种府藏坑、车马坑,位于封土西边的内城里边;象征着宫廷厩苑、苑囿的陪葬坑居于外廓城的西部;寺宅吏舍居于西北区;象征着京师厩苑的马厩坑及兵马俑坑居于外城的东侧,坐西面东。整个陵园的布局合理有秩,“事死如生”。秦始皇生前住的秦宫及咸阳城是有军队守卫的,其卫队可分为三种,一是皇帝的侍卫军,职责是在殿中侍卫,守卫宫殿掖门户,出充车骑;二是宫门外的屯卫军;三是京师的屯卫军。一、二、三号坑兵马俑军阵,属于第三种,即守卫京城的屯卫军,或称宿卫军。

九,兵马俑坑位于秦始皇陵的陵域内。考古资料证明,秦始皇陵的规模宏阔,陵域占地面积很大,东西、南北各为7.5公里,共56.25平方公里。其范围内都有秦始皇时期的遗迹、遗物。秦始皇陵的文物分布密集区为19.2平方公里;秦始皇陵的核心区为2.13平方公里。兵马俑坑位于文物分布较密集区,西距秦始皇陵外垣1025米。兵马俑坑周围东、北、西方向还有其他秦始皇陵陪葬坑。

……

面对质疑,许多人都以为,袁仲一的学术权威受到了挑战,多年以来的研究成果将付之一炬。而面对这种学术上的分歧和挑战,袁仲一一贯的态度是,学术不怕讨论,学术上的碰撞会擦出思想的火花,如果没有不同意见,未必是一件好事。因此,在不同声音面前,袁仲一依然保持平和宽容的心态,在坚持自己的观点的同时也尊重他人的研究成果,因此,在他和同事张占民编辑、1990年出版的《秦俑研究文集》中,陈景元《秦俑新探》一文也被收录了进去。

考古经常面临着对未知世界的猜想,这种猜想绝对不是凭空生造,而是探索和思考的结果。要解开未解之谜,就要把探索进行到底,就要对奇迹充满期待,肯动脑子肯去想,否则将一无所获。

对于这一点,袁仲一有着切身的体会。当挖出陶俑的时候,他就会想,再出土个陶马就好了,结果居然正中他意,真的挖出了陶马。在不断的探索过程中,总会有新的发现和奇迹带给人们惊喜,而长达半个世纪的探索对袁仲一而言,最大的快乐就是收获,而最大的收获就是快乐。

自卸任秦俑博物馆馆长以后,袁仲一仍担任秦俑博物馆的名誉馆长。身为考古学家和历史学家,他觉得考古研究只有起点,没有终点,探索永无止境。因此,即便已经探索了大半辈子,他却乐此不疲;即便是正式退休在家,本应好好地歇一歇,尽情享受天伦之乐,但他并没有停止探索的脚步,而是再次埋头于浩瀚的史料中,继续探索奇迹创造的未解之谜。

就在2007年的“十一黄金周”,出现了一条轰动世人的考古信息——2003年考古勘探发现的一座两条墓道的“中”字形大墓即“秦陵第二大墓”极有可能是秦朝第三代皇帝也就是末代皇帝子婴的陵墓。这对研究中国古代王朝更迭等具有重要价值,此惊人信息正是袁仲一提供的。

袁仲一

此大墓位于秦始皇陵的西边缘,南北墓道长约109米,墓室东西宽26米,深约15.5米,这些数据意味着秦始皇陵园内等级仅次于秦始皇陵的第二大墓已经“现身”。经过不懈的长期探索和研究,袁仲一可以肯定的是,此墓葬具有为秦始皇陪葬的性质,说明墓主与秦始皇的关系非常密切。

有人推测,它会不会是秦始皇的后妃墓呢?

推翻此种猜测,袁仲一自信满满,他认为,如果这座“中”字形的大墓如人们推测的那样是秦始皇的后妃墓,其位置就不应该在秦始皇陵域的西边缘,而应该在陵园之内。另外,根据已经探明的考古史实,秦始皇后宫人员墓地位于始皇陵内城北部东区及西内外城垣之间的两个陪葬墓区内,秦始皇的公子及公主墓则是外城垣东侧上焦村西的17座陪葬墓。

袁仲一这样推理:后妃的地位远高于公子、公主以及后宫人员,其陵墓绝不会置于陵园之后西北隅的偏僻地区,与修陵人墓地以及窑场、石料场等为邻;根据历年来考古调查发现看,这一地区的砖瓦、陶器残片均属于秦朝时的遗物,这可作为判断大墓时代的重要依据;此外,秦人的陵墓多位于国都附近,如惠文王、悼武王葬于咸阳,昭襄王和悼太子、庄襄王葬于芷阳,孝文王葬于西安东郊,秦始皇葬于骊山,秦二世胡亥葬于西安南郊,奇怪的是,只有秦朝末代皇帝子婴的葬地“下落不明”。

因此,袁仲一认为,墓主最大的可能性只有一种,即秦朝末代皇帝——子婴。子婴是亡国之君,在位的时间仅46天,由于其被杀后仓促选址埋葬,此墓出现无封土、无城垣等不同寻常的现象也就不足为怪了。

当然,在此墓尚未发掘之前,一切观点都只是一种推测。是否真的如袁仲一所推断的那样,子婴和秦始皇一同在地下“相伴而眠”,那只有等待更加科学和翔实的考古数据来说话了。

但无论如何,人们有理由相信,在无尽地探索和研究过程中,一个能够经受得住时间的考验,能够从容接受学术上的挑战,能够掌握实事求是的科学规律,有着不怕吃苦、敬业奉献精神的人,一定能够创造考古史上的新奇迹,一定能够攀登秦俑考古事业的新高峰!

古稀之年,曾经沧海,有人举目仓皇,有人丧失了前行的方向与动力,有人低徊留连于无法倒流的时光。而袁仲一,这位勤勤恳恳的考古人,在见惯了春华与秋实,历尽了是非与成败,尝遍了酸甜与苦辣之后,至今仍然寸步不停,孜孜以求。人生有涯,探索无涯,岁月在艰苦无尽的探索中慢慢流逝,他用他的热爱、执着、科学的态度,一步一步积累起了力量,铺设了一条通往幸福的切实的人生之路。

责任编辑/胡仰曦