大学生关于同性恋群体矛盾态度的实证研究

田雨馨等

摘 要:探讨大学生对于同性恋群体的态度并揭示了大学生对于该群体是否存在矛盾态度,同时对于矛盾态度存在的原因进行分析。采用内隐联想测验对内隐态度进行研究,大学生关于同性恋群体态度的问卷进行外显态度的测量,并运用访谈法深化讨论,得出大学生对于同性恋群体的外显态度与内隐态度分离,这表明存在着矛盾态度。

关键词:大学生;同性恋;矛盾态度;外显态度;内隐态度

中图分类号:D669.1 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2015)12-0054-02

引言

同性恋是一个长期具有争议性的现象,它于1973年被认为并非一种疾病,指的是只对于自己相同性别的人产生生理欲望及兴趣的个体[1]。在中国古代,人们把同性恋称作“断袖之谊”,一些人认为“断袖”即是酒肉朋友,强烈反对。但《诗经》中却有不少诗歌是歌颂同性恋的。从古至今,社会到社会个体对于同性恋这一亚文化现象的态度一直发生着变化,而人们对于同性恋群体的态度在很大程度上决定着这一特殊群体在社会上的生存现状。

态度是个体在认知、情感和行为上表现出的对于事物的评价,矛盾态度指的是个体或群体对某种态度目标同时存在积极和消极的认知评价和情绪情感体验。已有许多研究对人们关于同性恋群体的态度进行了探索,但这些研究大部分是以问卷调查的方法对人们的外显态度进行研究[2-4]。外显态度即我们能够意识到的对事物的认识或体验,而内隐态度往往不为我们所意识到,更具有真实意义。同时,与矛盾态度相关的研究也都是单一的理论性研究,较少通过对某一具体实例来研究矛盾态度。因此本研究将从外显态度和内隐态度两个方面对大学生对于同性恋群体的矛盾态度进行研究,探讨与分析存在矛盾态度的原因。

一、研究对象及方法

(一)研究对象

1.外显态度调查对象

以西北民族大学学生为调查对象,随机选取西北民族大学学生,其中涉及心理学、历史文化学、汉语语言文学等专业。共发放问卷300份,回收有效问卷264份,回收率为88%。

2.内隐态度实验对象

采用随机抽样法对264份有效问卷进行取样,共选取40名大学生作为内隐态度实验对象。

3.访谈调查对象

从40名参与内隐实验的大学生中,分别选取IAT效应为正和IAT效应为负的被试各3名,从264份有效问卷中选取接触过同性恋群体的被试5名。

(二)研究工具

1.大学生同性恋态度调查问卷

本研究用涂沅澄和陈学志编写的《大学生对同性恋态度量表》进行外显态度的调查。量表总分分布于18到108分之间,该量表总分表示得分越高对同性恋在外显态度上越排斥,得分越低相应的外显态度则更为包容。该量表内部一致性信度为0.87-0.93。

2.IAT内隐联想测验程序

研究采用标准的IAT实验范式,实验材料包括八对积极与消极词汇以及八组同性恋与异性恋图片。实验结束后计算机自动记录并呈现反应时间。

(三)研究程序

本研究在全校范围内进行随机发放,问卷由被试独立完成后收回。将有效问卷进行编码后用随机取样的方法进行实验被试的选取,在与被试取得联系并征得其同意后,根据既定时间参与实验。实验结束后,根据问卷与实验的结果选取被试进行访谈,对访谈内容进行记录及保密处理。

(四)数据处理

所有数据处理采用SPSS17.0统计软件进行统计处理。

二、结果

(一)大学生对同性恋外显态度情况

1.大学生对同性恋群体在同性恋总量表及分量表上的总体分布情况

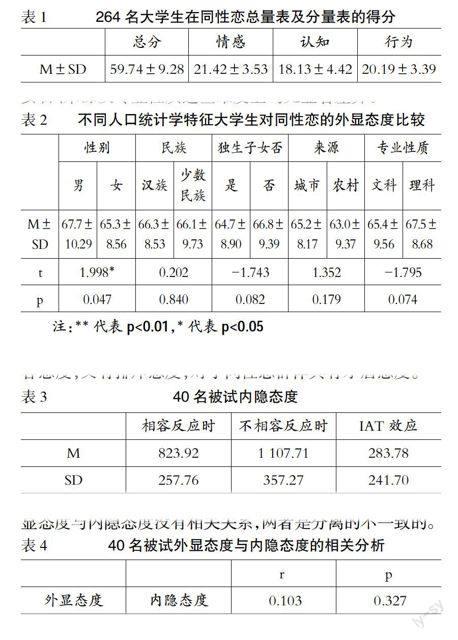

由表1可知被试在同性恋态度总量表得分均值及在情绪、认知、行为三个分量表总分均值的情况。大学生对同性恋总体持中性态度(M=59.74)。在三个分量表上的得分呈现情感(21.42)>行为(20.19)>认知(18.13)的分布。

2.人口统计学特征方面大学生关于同性恋的外显态度

根据表2的结果,男大学生与女大学生之间对同性恋的外显态度存在显著差异(p=0.047<0.05),其中男大学生比女大学生在态度上均值得分更高。同时在民族、独生子女否、来源及专业性质这些维度上均无显著差异。

(二)内隐态度测验结果

1.40名大学生被试的内隐测验结果

根据内隐联想测验程序的计分方法,如果IAT效应(即不相容反应时减去相容反应时)为正,即在内隐态度上是排斥的。IAT效应的数值越大,对同性恋存在矛盾态度越显著,IAT效应的数值越小,存在矛盾态度不显著。由表3可知人们对同性恋群体在内隐态度上是排斥的。而根据IAT效应可以看出IAT效应的数值相对较小,说明被试既持包容态度,又有排斥态度,对于同性恋群体具有矛盾态度。

2.外显态度与内隐态度的相关比较

表4显示,外显态度与内隐态度的相关不显著,可知外显态度与内隐态度没有相关关系,两者是分离的不一致的。

三、讨论

(一)大学生对于同性恋群体的外显态度

1.大学生对于同性恋群体的总体态度

根据外显态度的调查结果,我们可以看到大学生对于同性恋群体的态度是中性的。众所周知,现在社会男女平等的呼声越来越高涨,个人可能认为这种平等不止体现在地位、能力上,也应该体现在人际交往和性取向上。一定程度上认为同性恋和异性恋是平等的。并且中国传统文化并不反对同性恋本身,明代有一位叫李渔的人创作过一部叫《怜香伴》的戏剧作品,写的就是有关女性同性恋互爱的故事。因此人们对同性恋群体保持一种既不极端反对,也不过分包容的态度。并且通过对以往研究的梳理,大部分研究的调查显示人们对于同性恋群体是较为排斥的,因此可以这样理解,人们对于同性恋群体的态度在向积极的方面进行着过渡。形成这样一种过渡变化的一点重要原因在于,随着文化的发展与丰富,人们能够通过更广阔的渠道对这一群体进行了解与认识;同时,社会不断地在提倡对弱势群体的关注,同性恋的生存现状也决定了其也成为弱势群体的一部分,在这样的呼吁下人们对于同性恋的极端排斥态度也逐渐减少。

随着越来越多的研究者关注和研究同性恋群体,慢慢出现了“真性同性恋”和“假性同性恋”,虽然对真假的界限还没有明确划分,但也在一定程度上缩小了同性恋的范围,同性恋群体所表现出的一些不明显同性行为可能会被当作常态,缓和了人们对同性恋的排斥态度。

2.大学生关于同性恋群体的认知、情感与行为

在结果中我们可以了解到大学生对于同性恋群体在态度的三个不同维度上得分也有所不同,其中情感得分均值最高,即在情感上大学生们对于同性恋的包容性更低,而在认知的得分上最高,表示了在认知这一维度上对于同性恋群体的包容更高,这也与以往的研究结果有所不同。以往的研究常常表现为人们在情感上更容易接纳同性恋,而在根深蒂固的认知方面往往更难发生转变。

对其中的原因进行探讨,我们认识到,大学生这一群体在情绪情感的恒定性上较弱,因此在情感上的态度也易发生变化,容易受到周围事物的影响。同时由于是外显态度方面的调查研究,研究对象可能更愿意在态度上表现得更为亲和来获取较好的自我形象,因此在认知上可能会表现为比实际更接纳的态度。

3.人口统计学方面

大学生对于同性恋群体的态度在性别方面表现出了显著的差异,这一差异具体表现在女大学生比男大学生对同性恋群体的接纳程度更高。我们可以从男女的思维与感受性的不同来理解,女性会更多地以感受性的方式去理解和接纳这一群体,而男性更易站在道德、规则的层面上做理性的思考和分析。本研究在独生子女与非独生子女,少数民族与汉族,城市与农村,文科与理科等方面均无显著差异。本研究是以民族大学的大学生作为研究对象,长期的集体生活淡化了学生在独生子女和非独生子女之间的差异。而作为民族院校,研究对象虽然是由不同民族学生构成,但在相同的学校文化背景下,汉族与少数民族之间也是相互包容,相互学习,彼此之间的观念与认识也在无形中相互产生影响。另外在大学的教育中,逐渐倾向于适当培养理科生的感性认知和文科生的理性思考。正是因为这些因素的共同影响,所以大学生在独生子女与非独生子女,少数民族与汉族,城市与农村,文科与理科等方面均无显著差异。

(二)大学生对同性恋内隐态度的分析

从内隐态度的实验研究部分,我们可以看到大学生对于同性恋群体的态度实际上是排斥。但IAT效应的数值并不是很大,这一结果表明,被试对同性恋同时存在包容和排斥的矛盾态度。

由于内隐态度是往往不为我们所意识到的态度,因此更能反映人们在态度上的真实表现。由于从小的成长环境与生活背景,人们在初次接触到“同性恋”这一概念时,往往就已经开始形成了负面的感受与认识,因此在早期就已经开始建立了对于这一群体的负面态度。这种早期态度的影响随着时间会从一个模糊的认识逐渐内化为我们自身的理解,从而具有根深蒂固的性质。根据多项研究结果我们也可以发现即使是在现在,同性恋的生存现状仍然不乐观,这也反映了在社会大环境下人们对于这一群体仍难以真正地接纳。因此在内隐态度方面,大部分人仍然对这一群体表现为排斥。

(三)个体访谈情况

本研究根据与随机选取的个体进行访谈,丰富了我们对于研究结果的感性认识。与同性恋群体有接触的个体表示,同性恋只是在爱慕对象性别的倾向上与其他人不同,而由于在社会环境下对于这一群体的接纳程度较低,同性恋群体的朋友们也通常都是与自身性取向相同的人,因为更能够得到真正的尊重与接纳。而在态度上表现为接纳的个体在访谈的过程中表示,他们可以以开放和尊重的态度来与同性恋群体相处,认为对于这一群体应该给予支持和理解,但不接受同性恋个体将自己作为爱慕对象。另外,对同性恋群体持反对态度的个体认为这一亚文化不符合主流的价值观,并且很难理解其存在的合理性,更多地认为这只是情感依赖的表现,而不是真正的取向倾向。

(四)大学生对于同性恋群体的矛盾态度

从整体研究的情况进行分析,大学生在外显态度上对同性恋群体表现出更为接纳的态度,而在内隐态度方面仍然十分排斥这一群体。因此我们可以认为大学生对于同性恋群体存在矛盾态度,即既表现出积极接纳这一群体,但又存在着对于该群体的消极排斥。

我们如何理解大学生对于同性恋矛盾态度的存在呢?首先,从这一代大学生的成长背景来看,在成长中所接收的关于同性恋的信息基本是负性的,因此这一负性的认识和理解也长期内化为自身的态度,这是难以改变的。在之后的社会交往过程中,其他人对于这一群体的负性态度会加深这种消极态度的存在。但是随着社会的进步与发展,文化呈现出多样性与更大的包容性,对这一群体的关注逐渐增多,因而在一些主流媒体上更多地也会呼吁大家支持和理解这一群体。因此在研究过程中,大学生们会由于这种社会期望的存在,形成一定的压力,做出符合社会期望的反应,这也是在外显态度上更多地能够表现为接纳的原因。然而,自身难以察觉的内隐态度却与外显态度发生了分离,从而表现出了矛盾态度的存在。

矛盾态度反映着对于同性恋群体,人们实际上仍然难以真正地接纳和理解,这一群体的生存现状的改善还需要长时间的努力。但矛盾态度的存在也是一种契机,表现出人们在态度上希望转变对于这一群体的认识,更多地去对同性恋群体表现出理解和接纳的态度。

参考文献:

[1]刘婉娜,马利军,罗嘉洁.大学生对同性恋内隐及外显态度的比较研究[J].中国健康心理学杂志,2010.

[2]张涵,孙婷婷,王鹏.大学生对同性恋的认知和态度调查[J].中国性科学,2008(9).

[3]官晴华.大学生对同性恋态度形成的分析——以重庆高校为例[J].昆明理工大学学报:社会科学版,2010(12).

[4]余放争,杨国纲,余翔.同性恋国内研究概述[J].临床医学,2005(12).