赣东北根据地的红色歌谣及其创作特征

汪晓万,邱奇杰

(上饶师范学院 音乐舞蹈学院,江西 上饶 334001)

赣东北根据地的红色歌谣及其创作特征

汪晓万,邱奇杰

(上饶师范学院 音乐舞蹈学院,江西 上饶 334001)

土地革命时期的赣东北红色根据地开展了轰轰烈烈的文化运动,利用多种文艺形式歌颂红色苏区的斗争与生活,其中红色歌谣是最有影响力的一种宣传形式。这些歌谣题材广泛,涵盖了当年苏区的各个方面,既有控诉旧社会和反抗压迫的歌谣,也有歌颂苏维埃政权和苏区生活、描绘根据地斗争生活、庆祝红军来之不易的胜利的歌谣。它们有些是从中央苏区和其他苏区引入的,但更多的是根据地军民积极进行创作或改编的。这些立足于当地而创编的歌谣,能更加贴近苏区的斗争生活,更符合赣东北苏区群众的需求,因此创作或改编的歌谣成为赣东北红色歌谣的重要组成部分,同时由于灵活运用了多种创编手法,它们成为赣东北红色歌谣中最具特色的部分。

红色歌谣; 赣东北根据地; 改编; 创作特征

赣东北苏区,是老一辈革命家方志敏、邵式平、黄道等创建的红色根据地。赣东北根据地在方志敏、黄道、邵式平等老一辈革命家的领导下,与国民党反动派的军事“围剿”和经济封锁进行了艰苦卓绝的斗争,发动了轰轰烈烈的土地革命,建立了红色政权,并开展了火热的革命文化运动,利用歌谣、绘画、戏剧、音乐、舞蹈、文学等多种形式进行革命思想的宣传,其中的红色歌谣是最有影响力的一种宣传形式。

一、赣东北根据地红色歌谣产生的背景及土壤

赣东北根据地的红色歌谣,是在特定的时代背景下诞生的。1926年以前,赣东北处于北洋军阀的统治之下,1927年蒋介石发动反革命政变后,这里又成了代表大地主大资产阶级利益的国民党右派的势力范围,广大劳苦大众仍然处于水深火热之中。而方志敏等共产党人领导的农民自卫军发动秋收暴动,带领人们打土豪、分田地,符合群众的普遍愿望,也因此得到了广大群众的拥护。在这种斗争形式下,各种宣传革命思想、歌颂红色政权、庆贺红军战斗胜利的革命歌谣就应运而生了。同时,为了激起广大群众对反动派的仇恨,根据地军民还创作了许多反映贫苦群众饱受欺压的痛苦生活的歌谣,以及痛骂、讽刺反动军阀黑暗统治的歌谣。这些歌谣激发了群众与反动派战斗到底的斗志和决心,是苏区红色歌谣的重要组成部分,如:《人民政权苏维埃》《参加共产党》《红旗插遍全中国》《歌唱方志敏》《打横峰》《打上饶》《当红军》《欢送白军兄弟》《瓦解敌军歌》等。

赣东北苏区的红色歌谣形式多样,灵活生动。它们有的来自中央苏区,有的是在当地民间歌谣的基础上改编。在表现形式上,有的歌谣是配有音乐可以唱的,有的则是不配音乐纯粹念诵性的,有的是打油诗,有的则是顺口溜式的。这些不同形式的歌谣作品,正好说明了其作者身份的多元性:有的是知识分子、有的是普通农民、有的是手工业者,还有的是行伍出身的军人等,这些人也正是当年赣东北苏区的开创者和建设者。

二、赣东北红色歌谣的主要内容

赣东北根据地红色歌谣的主要内容与当年轰轰烈烈的斗争生活息息相关,从它们的题材角度看,可以分为以下几种。

(一)控诉旧社会和反抗压迫

旧社会制度下的赣东北农村,老百姓饱受各种苛捐杂税和高利贷的盘剥和敲榨,为了交租还债,许多人家卖儿卖女、家破人亡。方志敏在《我从事革命斗争的略述》一文中,就详细描述了其家乡所在地——弋阳九区的各种黑暗情形:“贪官污吏照旧压榨民众,土豪劣绅照旧横行乡里;压迫人剥削人的社会吸血鬼们,照旧实行其压迫和剥削;被压迫被剥削的人们,照旧过他们痛苦的生活……官吏差役,在一般群众看来,简直是一伙会吃人的豺狼老虎,……就算不弄到你家破人亡,也要弄得你妻离子散;衙门就是一只老虎口,吃人不吐骨头的!……各种苛捐杂税,名目繁多,数不胜数,例如田赋加征,附加税超过正税几倍;盐税加重,盐价因而加贵几倍;货物征税,各货也就都涨价了,还有临时各捐:喝酒要酒捐,吸烟要烟捐,杀猪要宰捐,讨老婆的婚帖上也要贴八角大洋的印花……”[1](P5-9)在这种社会背景下,产生了许多控诉旧社会和反抗压迫的歌谣,如《我心都快燃》:“覆坊三百烟,百姓叫可怜。东家没有米,锅盖朝上天。西家没有被,寒夜不成眠。人间活地狱,活活受熬煎。”[2](P324)《长工真可怜》:“长工长工真可怜,落雨落雪耕冬田,上垄耕到下垄转,耕断犁头扣工钱。”[2](P324)而这些反映民众痛苦生活的歌谣恰恰又是激发劳苦大众与反动派斗争到底的最有效的方式,因此苏区革命者创作了许多这类歌谣,如《全世界工农们联合起来》:

青的山,绿的水,灿烂的山河;美的衣,鲜的食,玲珑的楼阁;谁的功?谁的力?劳动的结果。全世界工农们联合起来啊!

着烂衫,住茅房,吃的烂蕃薯;工农们,真辛苦,军阀要拉亻夫;劣绅压,土豪欺,贪官污吏抢。全世界工农们联合起来啊

歌谣抒发了对苦难民众的同情和对吃人社会的愤慨,语言朴实,情感真挚,团结了广大劳苦大众,鼓舞了他们的斗志,起到了非常有力的宣传效果。

(二)歌颂苏维埃政权和苏区生活

红色根据地建立后,广大民众在方志敏等老一辈革命家的带领下,打土豪、分田地,苏区百姓的生活发生了翻天覆地的变化,再也不怕地主老财的欺压,再也不用交各种苛捐杂税,于是一大批歌颂苏维埃、歌颂党和革命领袖、反映苏区民众精神风貌的歌谣应运而生,例如《人民政权苏维埃》中唱道“人民政权苏维埃,恩情比天还要大,领导人民分田地,分田分屋又废债”[3](P215)。再如《拥护苏维埃》《参加共产党》《建立苏维埃》等,方志敏等苏区领导人成为苏区百姓歌颂的对象。这一类的歌谣非常多,有《歌唱方志敏》《五唱方志敏》《打倒土豪为人民》《方邵挥手换了天》《葛源出了程伯谦》等,如《革命为穷人》中 的“弋阳方志敏,横峰吴先民,领导共产来革命,都是为穷人”[4],充分表达了苏区人民对领导人的崇敬和爱戴之情。

反映苏区军民精神风貌的歌谣也很多,有歌颂苏区美好生活的,如《幸福的苏区》:“谈谈苏区景呀,同志们听一听,苏区的幸福说也说不尽,工人么天天有工做,农民么有田分,生活好得很呀”[5],再如《赣北有一方》:“赣北有一方,农民见天光,高山有流水,荒地有米粮。赣北有一方,穷人见天光,床上有被窝,桶里有米粮”[3](P282),这正是中国老百姓千百年来所期盼的生活。有歌颂妇女解放的,如《妇女解放歌》《放脚歌》《妇女报仇歌》《妇女放哨歌》等。还有歌颂苏区生产运动的,如《播谷歌》《秋收运动歌》《生产突击歌》《驮米英雄歌》《早禾歌》等。另外,为加强群众纪律意识,使之自觉遵守苏区制度的歌谣也不在少数,如《开会歌》《学文化歌》《自我批评歌》《纪律歌》《德才兼备干部歌》等,这些歌谣有的严肃、有的活泼,各种内容通过歌谣的形式使大家牢记在心,如《开会歌》:“各位来到要集中,不要走西又走东,要注意不能自由行动。”[3](P319)在《自我批评歌》中唱到:“自我批评的精神,希望同志要实行……第一胜利不骄傲,不被胜利冲昏头脑,警觉性仍要提高……第二失败不灰心,重新开始再进行,坚定我胜利信心……”[3](P319)这些歌谣生动活泼,情真意切,健康向上,充满了革命乐观主义精神,也表现了苏区军民团结一致、建设美好生活的决心与信心。

(三)描绘斗争生活和歌颂红军胜利

赣东北苏区建立后,敌人进行了多次“围剿”,对根据地进行了重重封锁,但在苏区领导人的正确领导下,在兵力、武器、给养都远逊于敌人的情况下,根据地的军民团结一心,克服重重困难,顽强地与来敌进行了艰苦卓绝的斗争,因此每一次战斗的胜利,苏区民众都会欢欣鼓舞,用各种形式庆贺这来之不易的胜利,而歌谣是最直接、最容易的形式了。这类的歌谣也是非常多的,有庆祝红军胜利的,如《庆祝红军胜利歌》《红旗高插横峰城》《消灭白军立大功》《镰刀红旗满山岗》;有瓦解敌军或讽刺白军失败的,如《告白军歌》《瓦解敌军歌》《起义当红军》《靖卫团叫皇天》《白军吹牛皮》;有慰劳红军、鼓励参军的,如《送郎当红军》《劝哥快去当红军》《慰劳红军歌》《慰劳歌》《挑起担子送红军》等。从这些歌谣中,可以看到当年红军与根据地老百姓之间的鱼水之情,红军战斗英勇,百姓热烈支援,苏区军民以火一般的热情捍卫着自己的领土,如《欢送红军战士》:

鼓声咚咚,红旗飘飘,战士好英勇。我们在此立正敬礼唱歌来欢送,祝你们,前方去,消灭敌人打出威风!瞄准了枪,放!放!放!努力冲锋,冲!冲!冲!勇敢杀敌,杀!杀!杀!革命胜利,闹轰轰。[3](P256)

三、赣东北红色歌谣的来源及创作特征

赣东北红色歌谣主要有三个来源:1.全新创作;2.从中央苏区或其他苏区传入;3.在原有的歌谣或民歌的基础上进行改编。这些歌谣,都有其各自不同的创作特征。

(一)全新创作

这类的歌谣都带有鲜明的阶级概念,有一些典型的词汇,如“工农”“劳工”“奴隶”“红军”等,在当时的苏区,这些词汇显然是很“时尚”的,有着非常明显的政治立场。由于赣东北苏区专业创作人员匮乏,这类歌谣为数不多,大致可分为两类:

1.由具备一定文化基础的革命者创作的歌谣

其中流传较广、影响较大的主要有邵式平、黄道等苏区领导人创作的歌谣,如黄道的《骂叛徒李德胜歌》《农民翻身歌》、邵式平的《红军歌》,以及方志敏的夫人缪敏为了发动广大妇女群众参加红军而写的《妇女放脚歌》等。这些歌谣对仗工整,用韵讲究,朗朗上口,意味深长,如黄道的《农民翻身歌》:

贫苦农民心连心,武装暴动火燃腾。烧得老爷心胆惊,烧得土豪掉了魂。烧得穷人心高兴,千年枷锁要烧断,泥脚翻身做主人。[6]

当然,有的歌谣在流传过程中出现了较大的变化,在风格上向口语化和通俗化发展,在篇幅上有的扩大了,有的则缩短了,如黄道的《骂叛徒李德胜歌》,收录于《闽浙赣苏区革命文化史料汇编》的有3大段共30行:

李德胜真荒唐,敌人进攻特别慌,借口探敌情,公开去投降,带领敌人进攻我们到上港。用火焚烧我战士,假借名义骗我枪。红色战士真英勇,见了叛徒就开枪,反动分子全破产。[3](P274)

而《横峰革命歌曲选》中也引用了这首歌谣,但只有2段20行,而且文字也有不同,在语言风格上有些差异,前者语言稍显通俗:

李德胜真荒唐,敌人进攻就慌张,借口探敌情,公开去投降,带领敌人奔袭我们到三港。贪生怕死最可耻,拖枪投敌黑心肠。骂声叛徒休猖狂,乌云一过出太阳,这笔血债要还偿!①(P54)

2.由群众口头所创的歌谣。

这一类歌谣的显著特点是语言呈口语化、通俗化,不太讲究格律的规范和严谨,风格上与民间的打油诗、顺口溜相似。如《白军吹牛皮》:

红军打红旗,白军吹牛皮。挨户团,掳絮被;难民团,扯颈皮。[3](P208)

再如《欢迎方志敏》,完全是一种口述性语气,更说不上格律韵味:

元宵过四天,白军又败了,红军的部队进城有四连。欢迎方志敏,打倒蒋中正,上饶的人民从此享太平。[3](P221)

(二)从中央苏区或其他苏区传入

赣东北的红色歌谣中,传自中央苏区的较多,如《全世界工农们联合起来》《杀敌歌》《劳工歌》《若不革命永做奴隶》等,有些歌谣传到赣东北苏区时有了或多或少的变化,如赣东北苏区的《十绣枕》与宁岗小调《绣花枕》虽然名称不同,但歌谣是完全相同的;赣东北苏区的《十送我郎当红军》与宜丰县的山歌《十送郎当红军》则有很多地方不同,赣东北苏区的为10段,每段为规整的七言四句,而宜丰县的虽然也是10段,但每段为不规则的四句,第一句9字,后三句为7字。可以看出,这首歌谣从中央苏区传入赣东北苏区时,受当地方言、口语习惯等影响而产生了变化。

(三)对旧歌谣、旧民歌进行改编

这类歌谣占了赣东北红色歌谣的绝大部分,改编形式多种多样,改编手法自由灵活,常见形式有:

1.采用旧歌谣的句式结构

照搬旧歌谣的结构形式,是赣东北苏区红色歌

①横峰县文化馆编印,《横峰革命歌曲选》(油印本),1982年。

谣中最常见的创编手法。这种歌谣由于结构与大家熟知的旧歌谣相同,容易为普通群众所接受和掌握,这就为新歌谣的传唱带来了便利条件。照搬旧歌谣的结构形式有多种手法,苏区军民对这种创编手法的运用灵活多变、信手拈来。

(1)数字序列格式。旧歌谣有很多都是采用数字序列的格式,常见的如十二月、五更、四季、十杯酒、十送郎等,赣东北苏区的许多歌谣就采用了这种格式,如《唱五更》《五唱方志敏》《劝郎当红军》(十劝郎)、《送郎当红军》(十送郎)、《十送我郎当红军》《十绣枕》《正月里来梅花香》(十二月)就是采用数字序列的格式,如《五唱方志敏》:

一唱方志敏,起义在弋横,打垮张念诚,个个喜盈盈; 二唱方志敏,搞租又抗粮,赶走余麻子,枪毙恶豺狼;三唱方志敏,暴动到浮梁,攻破靖卫团,发下救济粮;四唱方志敏,带兵上磨盘,红军强又多,红旗满山岗;五唱方志敏,本事真高强,革命得胜利,天下把名扬。[3](P224)

(2)同头换尾。这也是民间歌谣常用的结构形式,即每段的开头部分相同,结尾部分不相同,如歌谣《好儿郎》就是典型的同头换尾格式:

上湖塘,下箕塘,湖塘出了个好儿郎,为穷人,办大事,吃苦受难在外乡;

上湖塘,下湖塘,湖塘出了个好儿郎,人品好,意志强,日夜为穷人做主张;

上湖塘,下湖塘,湖塘出了个好儿郎,闹革命,多荣光,千斤担子他担当;

上湖塘,下湖塘,湖塘出了个好儿郎,计谋赛过诸葛亮,胆子大过刘关张;

上湖塘,下湖塘,湖塘出了个好儿郎,领导穷人闹共产,谷子堆满仓,个个见太阳。[3](P225)

(3)换头合尾式。与同头换尾式相同效果的,还有换头合尾式,即开头部分不相同,结尾部分相同或相近,如《我们的红军》,每段的尾部基本相同:

我们红军专打地主资本家,保护苏维埃中华,哎哎唷红军红军呀,工农自己的红军呀。

苏区工人实行劳动保护法,管理国家顶呱呱,哎哎唷红军红军呀,工农自己的红军呀。

平分土地贫苦农民快乐煞,要求武装保护他,哎哎唷红军红军呀,工农自己的红军呀。

送饭送茶大家自动当侦察,碰见白军真说假,哎哎唷红军红军呀,工农自己的红军呀。

草鞋布衫成群结队手中拿,不见红军我不嫁,哎哎唷红军红军呀,工农自己的红军呀。

小小年纪站岗放哨学打靶,生太迟啦怨妈妈,哎哎唷红军红军呀,工农自己的红军呀。

……[3](P225)

(3)首尾同、中间异。这种手法非常有特色,每段的首尾相同,中间部分插入不同内容,即老艺人俗称的“包饺子”,相同的“皮儿”、不同的“馅儿”,如《两条半枪闹革命》:

江西出了方志敏,两条半枪闹革命,千万农民举起锄头、梭标冲进县衙门,打倒土豪和劣绅,工农当家作主人。嘿咳!平地雷声震大地,万里长空展红旗。

江西出了方志敏,两条半枪闹革命,村村建立苏维埃,人人分田又分地,穷人穿新衣,个个笑嘻嘻。嘿咳!平地雷声震大地,万里长空展红旗。

江西出了方志敏,两条半枪闹革命,方胜峰会议开得好,创立闽浙赣根据地,金鸡山大会战,歼灭白匪靖卫团。嘿咳!平地雷声震大地,万里长空展红旗。

江西出了方志敏,两条半枪闹革命,开展人民游击战,漫山遍野插红旗,红军南征和北战,英雄事迹到处传。嘿咳!平地雷声震大地,万里长空展红旗。[3](P219)

2.在旧民歌或旧歌曲的基础上重新填词

这种方式也就是俗称的“旧瓶装新酒”,词是新的,曲是旧的。在赣东北苏区的红色歌谣中,这类歌谣很多,也很有特色。由于原曲在民间早已流传并广受军民喜爱,因此换新词后也便于传唱,是红色歌谣中保留最完整、流传最广的歌谣。这些被“借用”的曲调,有的是当地民歌,有的是外地民歌,也有来自于学堂乐歌、旧军歌、古曲、外国歌曲等。在笔者收集到的横峰革命歌曲中,“借用”较多的民歌有《孟姜女》《茉莉花》《十月怀胎调》、学堂乐歌《竹马》、古曲《苏武牧羊》等,其常见创编方式有以下几种:

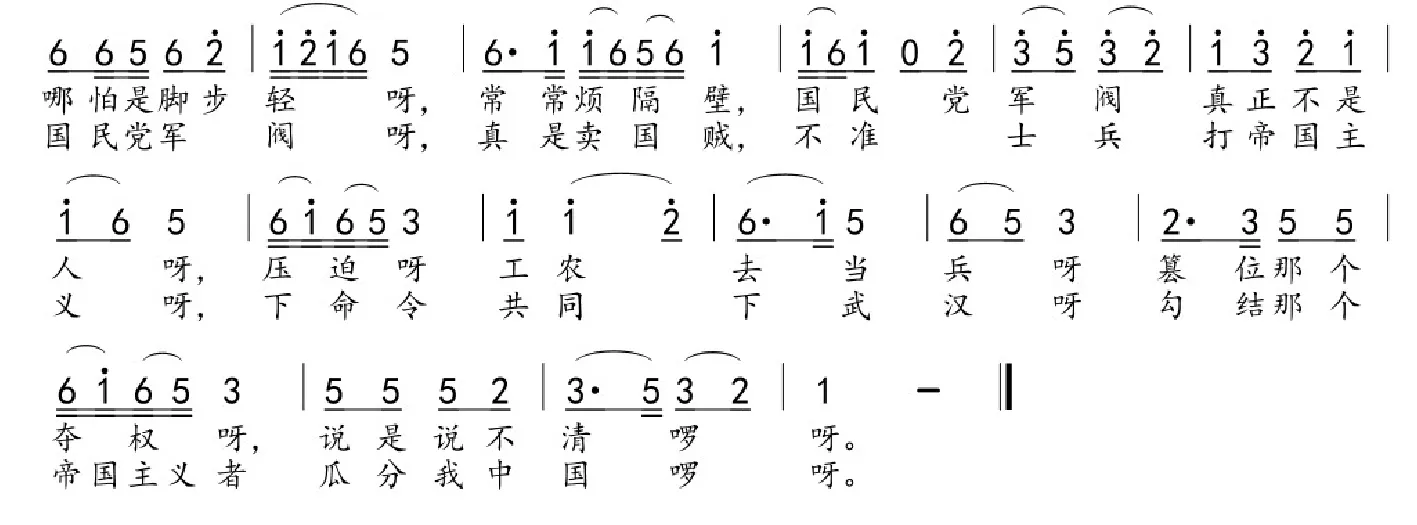

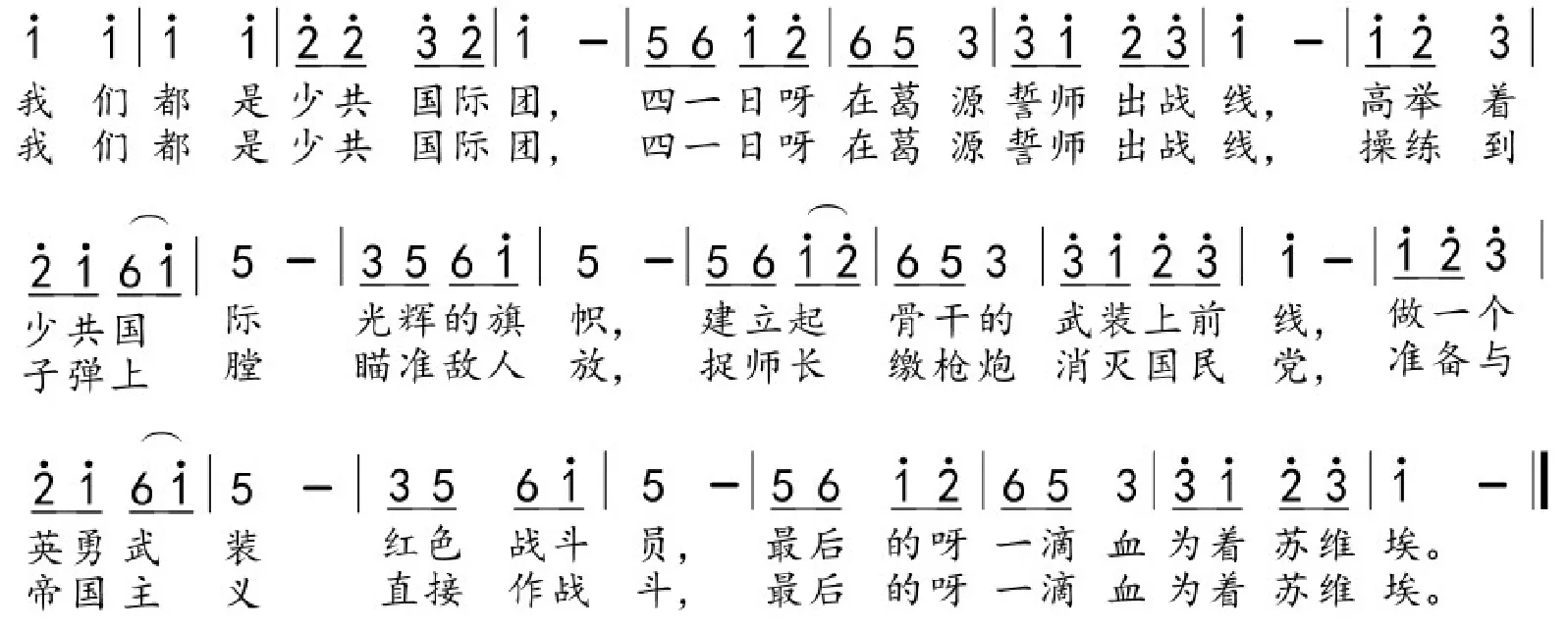

(1)完全采用旧曲填新词。这种歌谣完整地采用了旧歌谣的音乐,再配上新创编的词,音乐部分有时会按唱词不同进行调整,如《骂军阀头子》(原曲有8段歌词),它的曲调来自于江苏民间小调《侉侉调》,又称《无锡景》调,这是一首早在清代末年就已全国流行的时调,其曲调在各地都有传唱,有《无锡景》《杭州景》《上海景》《泰山景》《八大景》等形式,旋律没有太多的变化。《骂军阀头子》在“借用”这首曲子时只是根据唱词的需要作了较小的改动。现将《骂军阀头子》[7](P8)和《无锡景》[8](P121)曲谱对比如下:

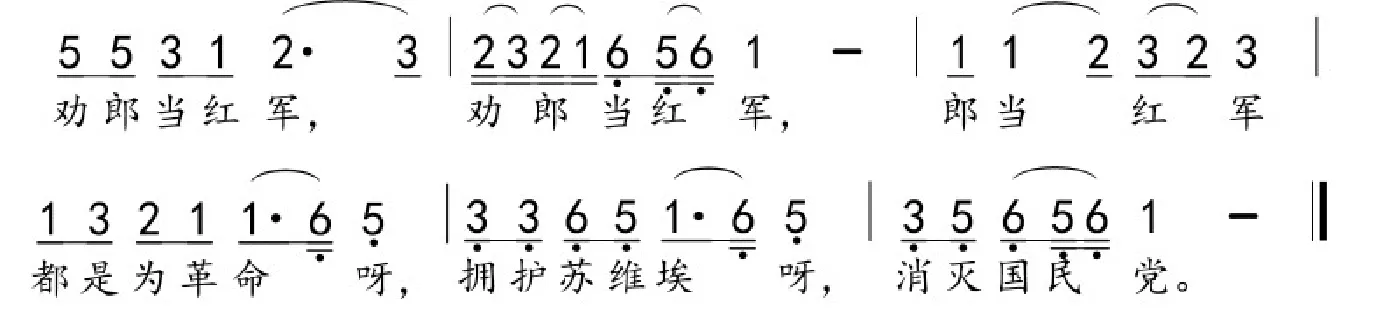

骂军阀头子

无锡景

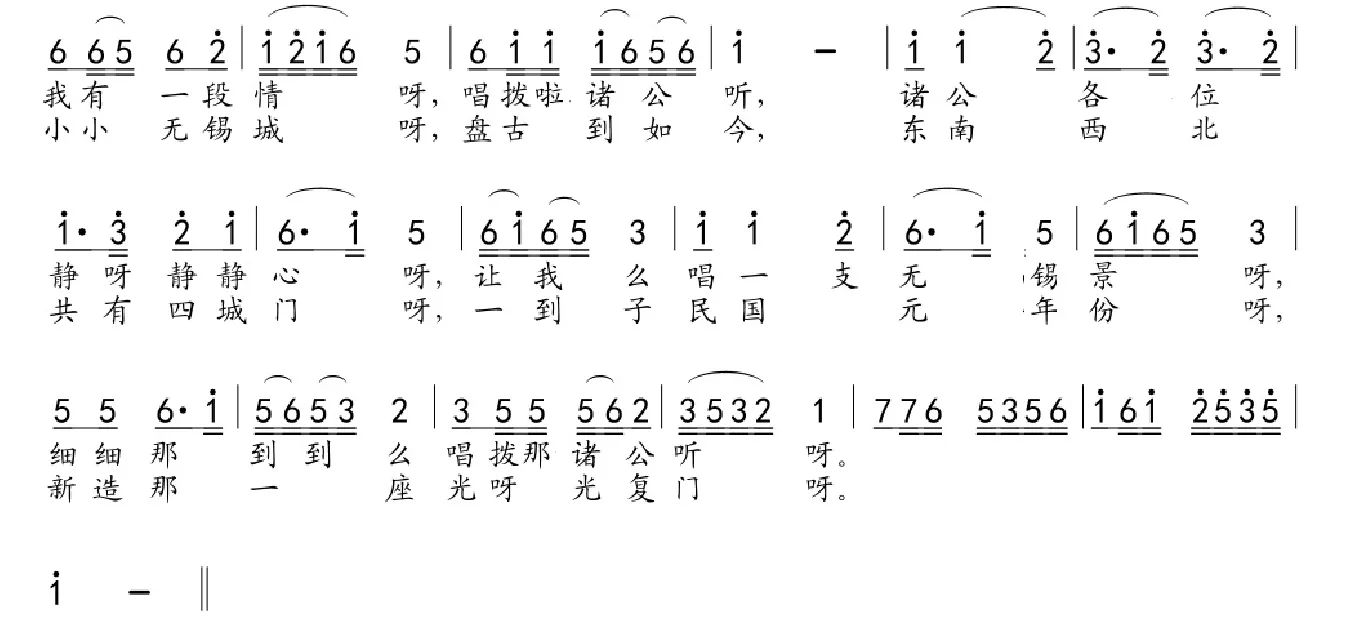

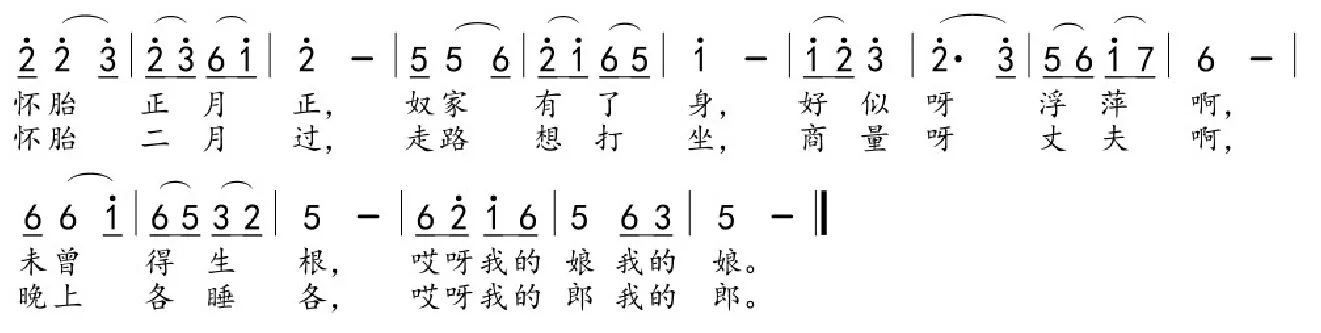

再如《送郎当红军》[2](P323)这首在江西多个苏区广泛传唱的歌谣,其曲调来自于民间小调《十月怀胎调》[2](P324):

送郎当红军

十月怀胎调

《送郎当红军》在“借用”《十月怀胎调》时,在部分乐句上作了较小的调整以适应新的唱词,由于歌唱内容、感情、语言声调等因素的不同,所以在演唱时,“它们的速度、力度、调高和润腔装饰等,都必然会随之产生变化,这就给曲调赋予了新的性格和新的气质。”[2](P324)

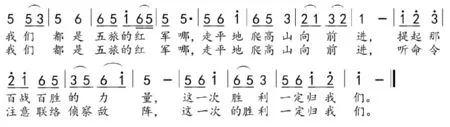

(2)半“借用”半创作。赣东北红色歌谣在“借用”民间曲调时,有时不是完整选用全部曲调,而是一部分来自民歌,另一部分根据新词的需要进行即兴创编,如《打闽北》:

打闽北

这首流行在赣东北苏区的《打闽北》*横峰县文化馆编印,《横峰革命歌曲选》(油印本),1982年。(P59),全曲只有三句,第一句即兴创作,第二三句则“借”自于江苏民歌《茉莉花》的前两句旋律。

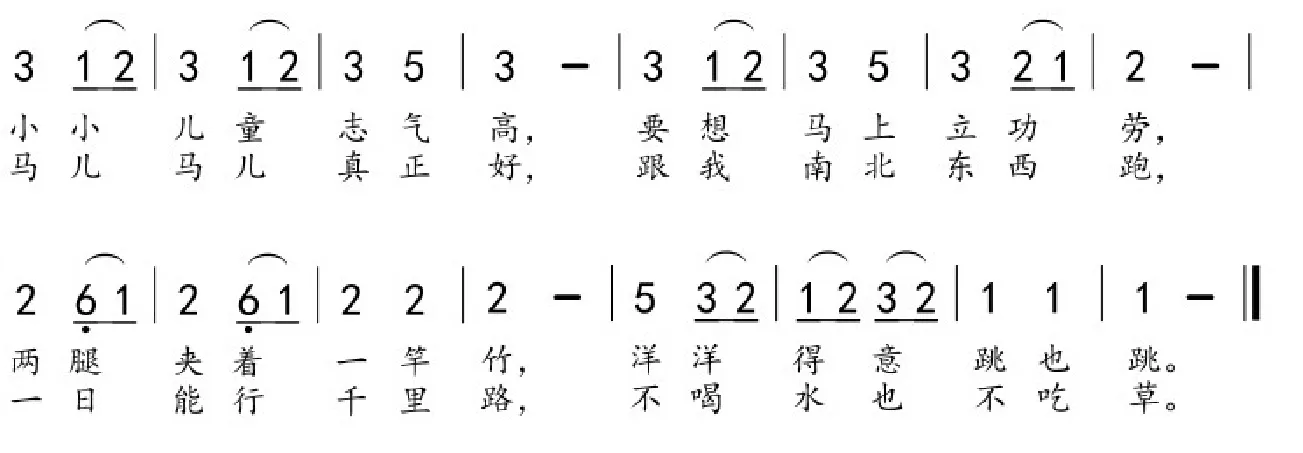

再如横峰革命民歌《爬山歌》*横峰县文化馆编印,《横峰革命歌曲选》(油印本),1982年。(P57),全曲共四句,第一句为新创作的曲调,后三句则来自《少共国际团歌》①(P49):

爬山歌

少共国际师团歌

(3)多个曲调揉合在一起。有时,在一首歌谣里,揉合运用了多个歌谣的曲调,编创者为了前后旋律的衔接,对原曲调进行了一定的调整,这样的歌谣也是不少的。如《劝郎当红军》*横峰县文化馆编印,《横峰革命歌曲选》(油印本),1982年。 (P119)就分别“借用”了赣东北灯歌《鲜花爱煞人》*上饶地区民间歌曲编辑委员会,《中国民间歌曲集成》,1988年9月。(P227)和江苏民歌《无锡景》(即前文提到的《侉侉调》)的曲调:

劝郎当红军

鲜花爱煞人

很显然,《劝郎当红军》的第一句是《鲜花爱煞人》的第一句稍作变化而来,前半句基本相同,后半句也保留了基本骨架,只在句尾落音作了较小变化:《鲜花爱煞人》落在徵音,而《劝郎当红军》落在宫音上;而第二句则完全是《无锡景》中的第二句。

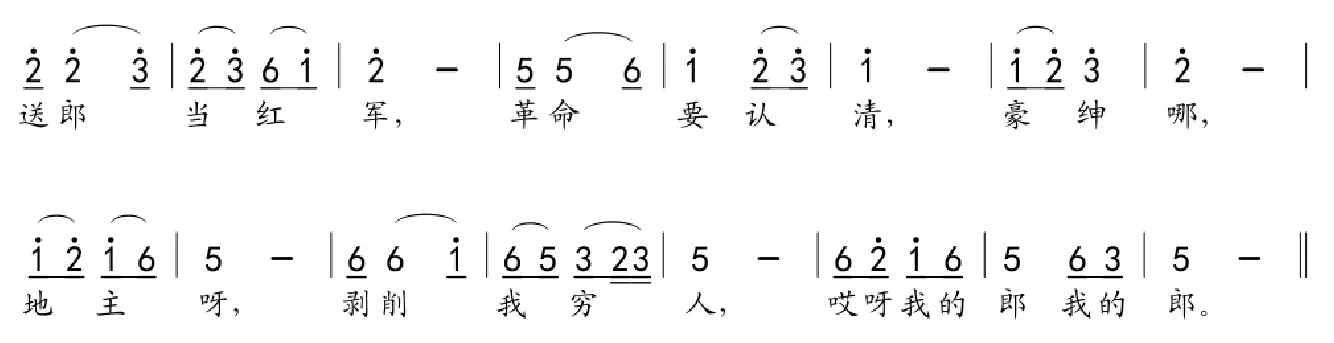

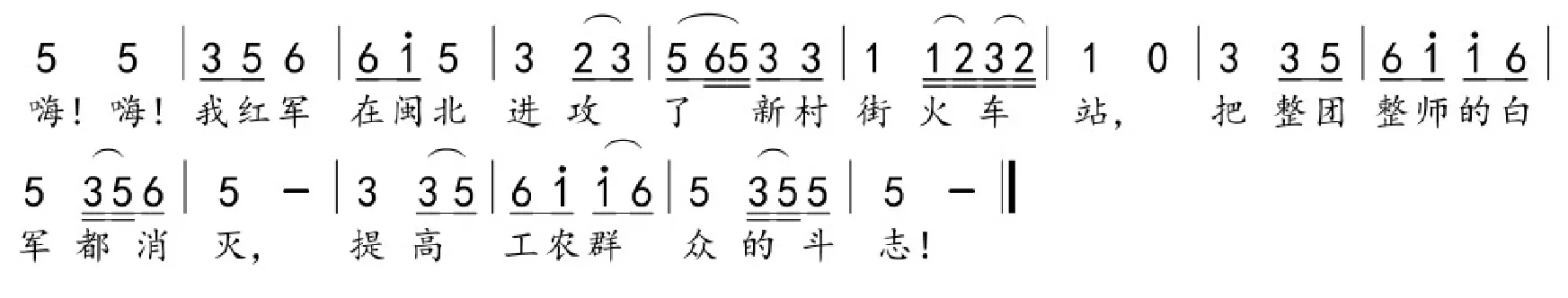

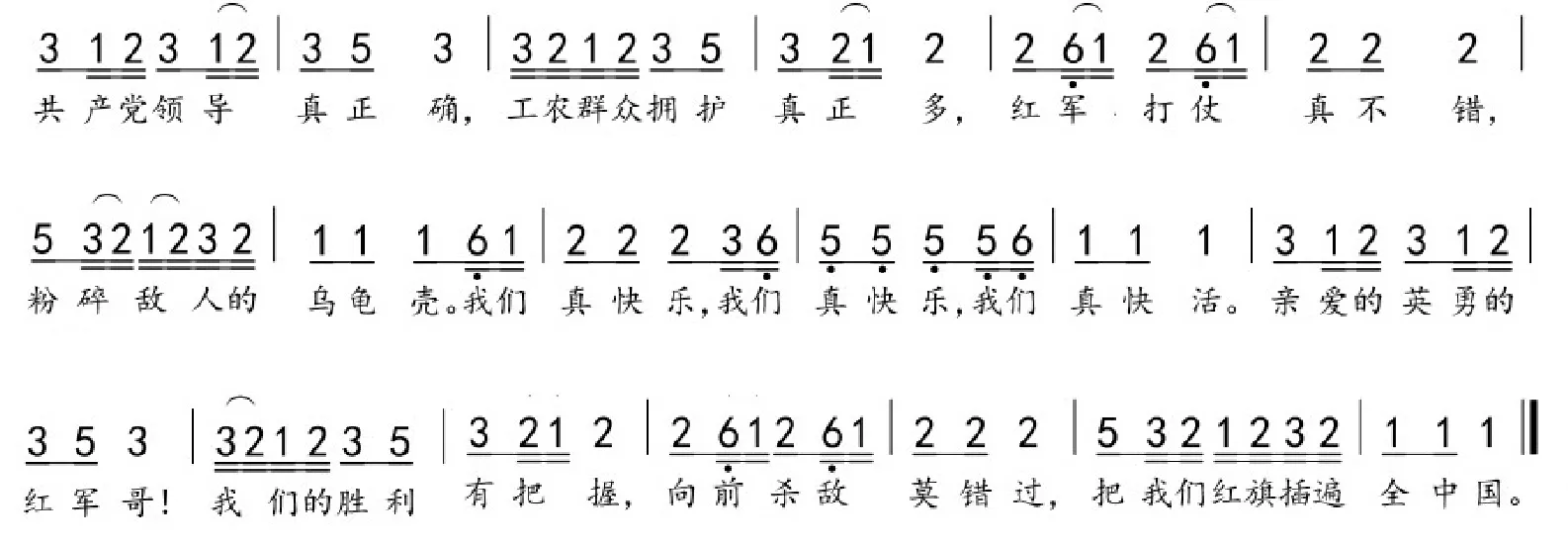

(4)对原曲进行较大的改动。借用旧曲调填新词,很多情况下需要对原曲调进行一定的调整,以适应新词的风格,使形式与内容相一致,常见的手法是在节拍、节奏、调式等方面进行调整。有时对原曲调的调整动作较大,如对乐句进行扩展或压缩,或者删除原曲中某一句,或在某一句中插入几个乐节,或者把原曲乐句的前后顺序颠倒互换等。这种创编手法简易、灵活,既有大家熟悉的曲调,又不完全照搬,有新鲜感,很受欢迎,因此这一类的歌谣也是非常多的。传自于中央苏区的《粉碎敌人乌龟壳》[7](P29)就是一首改编非常成功的曲子:

粉碎敌人乌龟壳

这首曲子实际由二个完全一样的乐段构成,在二个乐段之间插入三个小节的过渡乐句,其基本曲调来自于沈心工用旧曲填词的一首学堂乐歌《骑马》[9](P38),并进行了较大的改动:

骑 马

很明显,《粉碎敌人乌龟壳》的旋律来自于《骑马》,但在时值上压缩了一倍,原曲每小节的音符在后曲中压缩成一拍,并在过渡乐句后再反复一次。这种改动,使音乐更具有欢快性,把红军战士胜利后的喜悦之情表达得淋漓尽致。

四、结语

赣东北根据地的红色歌谣是在中国共产党领导下的革命斗争和群众文化运动相结合的产物,在方志敏、黄道、邵式平等老一辈无产阶级革命家的关怀下成长壮大,根据地军民充分发挥了他们的聪明才智,立足于赣东北根据地的斗争生活,以各种灵活多变的创作手法,去讴歌苏区的革命事业。它们是动员和激励根据地军民团结战斗的号角,是打击和消灭敌人的锐利思想武器,真实地反映了苏区军民火热的斗争生活。它们极大程度地发挥了宣传教育的作用,为巩固苏维埃政权作出了重要的贡献,同时也在中国近代革命史和赣东北的文化发展史上写下了光辉的篇章。

[1] 方志敏.方志敏全集[M].北京:人民出版社,2012.

[2] 刘云,万叶,黄南南.中央苏区文化艺术史[M].南昌:百花洲文艺出版社,1998.

[3] 刘云.闽浙赣革命史料汇编[C].南昌:江西人民出版社,1997.

[4] 徐戈生,陈家鹦.方志敏和赣东北苏区的群众文艺[J].江西社会科学,1988,(4):122-123.

[5] 周重礼.方志敏与赣东北苏区的平田分债[J].档案时空(史料版),2006,(7):33-34.

[6] 彭泽,罗永胜.黄道群众路线实践的楷模[N].闽北日报,2014-06-30(7).

[7] 解放军歌曲选集编辑部.中国工农红军歌曲选[M].北京:中国青年出版社,1956.

[8] 乔建中.中国经典民歌鉴赏指南[M].上海:上海音乐出版社,2002.

[9] 钱仁康.学堂乐歌考源[M].上海:上海音乐出版社,2001.

[责任编辑 许婴]

On the Revolutionary Ballads of Gandongbei Bases and theWriting Characteristics

WANG Xiao-wan; QIU Qi-jie

(School of Music and Dance, Shangrao Normal University, Shangrao Jiangxi 334001, China)

There were dynamic cultural activities in Gandongbei Bases during the period of Agrarian Revolution. People paid a tribute to the fighting and life of the revolutionary areas through various kinds of artistic forms, among which the revolutionary ballad was the most influential propaganda form. These ballads had extensive subjects, covering every aspect of the revolutionary areas at that time. These ballads included songs denouncing old days and fighting oppression, and songs paying a tribute to the Soviet government and the life there, describing the revolutionary life of the bases and celebrating the hard-won victory by the red army. Some of these ballads were introduced in from the Central Soviet and other Soviet areas, but most of them were actively created or adapted by the soldiers and civilians of the bases. These ballads, based on the local places, were closer to the revolutionary life of the Soviet areas, and were more in conformity with the needs of the masses in the bases. Thus, created or adapted ballads became an important part of the revolutionary ballads of Gandongbei, and meanwhile, they became the most characteristic part of Gandongbei’s revolutionary ballads.

revolutionary ballads; Gandongbei Bases; adapt; writing characteristics

2015-04-20

江西省高校人文社会科学研究项目(YS1338);上饶师范学院院级课题(201612)

汪晓万(1969-),男,江西婺源人,副教授,主要研究方向为民间音乐。E-mail:18970346660@163.com

J605

A

1004-2237(2015)04-0025-08

10.3969/j.issn.1004-2237.2015.04.006