『宝琴立雪』流露文人画气质

一看四面粉妆银砌,忽见宝琴披着凫靥裘站在山坡上遥等,身后一个丫鬟抱着一瓶红梅……贾母道:不管冷暖,你只画去,赶到年下,十分不能便罢了。第一要紧把昨日琴儿和丫头梅花,照模照样,一笔别错,快快添上。

曹雪芹是富有诗人气质的小说家,他笔下的诗画特性随处可见。多才多艺的曹雪芹,有深厚的传统文化修养,在诗画方面有较深的造诣,对绘画也有深入研究。他的艺术修养,直接影响了他独特的格调和叙事角度,体现在小说创作上的美学观。在《红楼梦》一百多回的叙述里,有关绘画的描述比比皆是,那些经典的瞬间、美人与大自然的合二为一,反映了中国古代绘画史上的真实情况。

如诗如画的场景

在书中第五回对“太虚幻境”的描写中,仙女们支演奏乐新制《红楼梦》的场景与五代画家阮郜所作的《阆苑女仙图》有情景上的相近。《阆苑女仙图》中的“阆苑”乃神仙的住处,图中描绘在一片宁静的云天间十来位仙女手持弦琴,敲动檀板,鸣乐作曲的场景。而仕女奏乐的场景,在五代时期顾闳中的《韩熙载夜宴图》中也有精彩的描绘。

其实,在曹雪芹的笔下,我们处处都能看到古代绘画的影子。如第二十七回,“黛玉葬花”的场景在意境上与明代沈周的《落花图》极其相似。唐寅有诗曰“万点落花都是恨”,也表达了对落花的悲伤情怀。第二十七回描写“宝钗扑蝶”的场景,与清代画家陈字笔下的《扑蝶仕女图》有极其相似的地方。中国绘画史上从五代开始就有关于《扑蝶图》描绘,《宣和画谱》中所记载的五代画家杜霄,所绘的仕女画《仕女扑蝶图》就有好几幅。著名的还有明代陈洪绶的《扑蝶仕女图》,图中两位扑蝶仕女的动态,轻盈的姿态及全神贯注的神情,反映出作者对女子扑蝶情景的关注和喜爱。《红楼梦》书中这几个经典场景与古代绘画作品所营造的场景如此相近,可以推断出曹雪芹是一个通晓绘画的才子,传统绘画艺术在曹雪芹独具匠心的经营下,不露痕迹地揉合在书中。

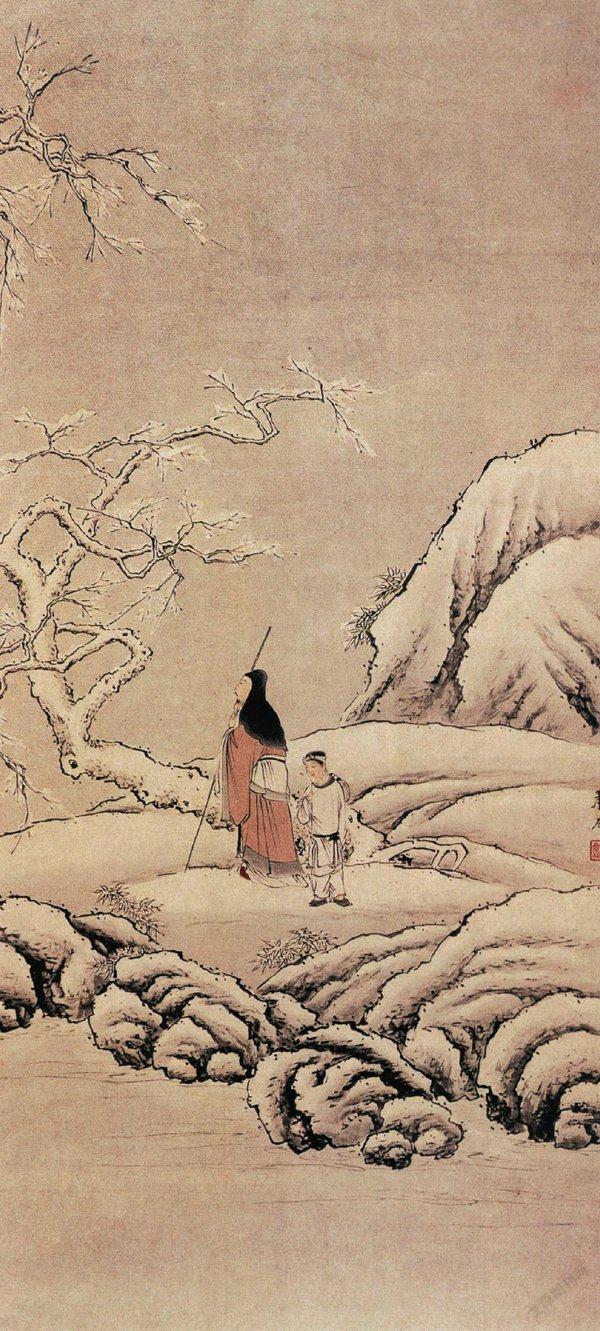

且来看看《红楼梦》里最经典、影响最深远的另一个场景——“宝琴立雪”。书中第五十回写道:“一看四面粉妆银砌,忽见宝琴披着凫靥裘站在山坡上遥等,身后一个丫鬟抱着一瓶红梅。”这是“宝琴踏雪”场景的寥寥数语,却引来后代文人画家的特别钟爱,称这个场景为“宝琴踏(立)雪”“宝琴折梅”或“踏雪寻梅”。书中为薛宝琴和画的联系,埋下不寻常的伏笔。贾母将“宝琴折梅”的场景比与仇十洲笔下的《双艳图》——“那画的那里有这件衣裳?人也不能这样好。”次日,贾母又叮嘱惜春:“不管冷暖,你只画去,赶到年下,十分不能便罢了。第一要紧把昨日琴儿和丫头梅花,照模照样,一笔别错,快快添上。”作者借贾母之语,清晰表露出宝琴就是画里的人儿,体现“宝琴立雪”的场景在曹雪芹的构思中就是一幅充满美学意味的画面。

说到此不得不提陈洪绶的《策仗寻春图》描绘踏雪寻梅的情景。图中有一策杖长者,头戴玄色披肩纀巾,身着宽袍广袖;身旁一侍童衣着短褐,手捧一花瓶,紧紧尾随,花瓶上插着梅枝和瑶草。这场景与曹雪芹笔下的“宝琴立雪”有着惊人的相似。清代著名书画家扬州八怪之一的黄慎,对“踏雪寻梅”可谓情有独钟,仅存世的《踏雪寻梅图》或《骑驴踏雪图》就高达四五幅。此外,明代山水画家吴伟、郭纯,清代画家萧晨、任颐都画过《踏雪寻梅图》。伴雪而生的梅花傲骨芬芳,为银妆素裹、与世无争赢得一片高洁,是历代诗人画家寻求的至臻境界。

不在梅边在柳边

“踏雪寻梅”的场景历来是中国文人画的美学典范,梅与雪,在诗人画家笔下结成不解之缘。梅开盛时,有人赏梅;瑞雪过后,有人寻梅,“踏雪寻梅”便成为许多文人描绘的乐趣。曹雪芹在构思“宝琴立雪”的场景时,显然受到历代文人的影响。

追溯“踏雪寻梅”的根源,出自一则典故:唐代诗人孟浩然巧拒官位、归隐山林、情怀旷达,常冒雪骑驴寻梅,曰:“吾诗思在灞桥风雪中驴背上”,于是“踏雪寻梅”成为古代文人雅士淡泊名利,向往高洁生活的精神寄托。宋代以后,借景白雪梅花而写其意象之美,赞颂梅花坚贞品格的诗画渐渐流行起来,后来逐渐演绎成千古佳话,成为诗人画家笔下表达雅逸情趣的题材。王安石便有“遥知不是雪,为有暗香来”的名句。陆游的《梅花绝句》“幽谷那堪更北枝,年年自分着花迟。高标逸韵君知否,正是层冰积雪时。”元代画家王冕自叙“平生爱梅颇成癖”,踏雪寻梅,“冲寒不畏朔风吹”,他的《墨梅图》及其亲笔题写的《墨梅诗》,堪称歌颂梅花风骨的绝世佳作。

“踏雪寻梅”有高洁的意境,与薛宝琴的性格特征和形象极为吻合。曹雪芹灵动地将薛宝琴刻画为古代文人文化象征意义上德才兼备的女性形象。“梅”是宝琴形象的一个意象特征,在第五十回中营造了冰清玉洁的环境,借“梅花”定位宝琴的格调,以简洁的笔墨将宝琴在雪中的场景描写得高洁典雅,照了一幅特写的“雪下折梅图 ”。在清代出版的王希廉评本《红楼梦》插图中,薛宝琴的侧图绘配的花卉就是“梅花”。而《红楼梦》中有关宝琴与“梅”的文字更是屡见不鲜:宝琴出场就是在梅花盛开的贾府;《西江月》诗中有“明月梅花一梦”;五十回中《梅花观怀古》“不在梅边在柳边”,可以肯定的是“梅”在曹雪芹的心中有着丰富的文化内涵和美学寄托。书中通过众人吟诗对词的场面不在少数,而赞美梅花更是带上了作者本身强烈的主体色彩,诗中的梅花,不再是单纯的自然景物而是君子的化身。

从时间上考证,曹雪芹开始写作《红楼梦》的年代(有学者认为是乾隆九年即1744年),这一时间正值清代乾隆年间文人画风的空前兴盛时期,与“扬州八怪”处于同一年代。从性情特征上分析,对书画颇有研究的曹雪芹当属不折不扣的文人,清代“扬州八怪”名扬八方之时,这些优秀的文人画对曹雪芹所著的《红楼梦》肯定产生了深厚的影响。

文人常颂“宝琴立雪”

“宝琴立雪”是小说创作与绘画意境、文化象征相互影响的典型代表。文人画构建了中国美术史近千年的神圣诗篇,是明清绘画的重要支系。清晚期以来,《红楼梦》爱好者里有一个特殊群体——文人画家,他们通过绘画传达自己对《红楼梦》的阅读体验。从画家对《红楼梦》情节和场景的选择,我们可以大致了解小说中哪些情节吸引了画家的目光,哪些描写 “最耐人寻味和想像”、“包孕最丰富的片刻”。

清嘉庆、道光年间,著名的人物画家改琦和费丹旭都曾绘画过《红楼梦》。改琦所画仕女,形象纤细俊秀,用笔轻柔流畅,创造了清后期仕女画的典型风貌。改琦绘制的《红楼梦图咏》里对宝琴的描绘表现得清雅脱俗,简约的线条勾勒出裘衣,人物神态怡然清高,身后丫鬟举着一枝梅花;而《改七香红楼梦临本》一册共十二幅,册里有《宝琴立雪》的场景,画意明显,表现小说情节甚为明确。画中宝琴略带渲染,与丫鬟一前一后,裘衣设以深色,体现在白雪世界里独秀一枝的风情。

费丹旭以画仕女闻名,与改琦并称“改费”。费丹旭笔下的仕女形象秀美,用线松秀,设色轻淡,别有一种风貌。现藏于故宫博物院的《十二金钗图》册,就有“宝琴立雪”的场景。此外还有汪忻《汪锡斋手绘红楼梦粉本》里共描绘了十二个场景的设色粉本,其中便有“琉璃世界白雪红梅”,描绘的是贾母在众人的拥簇下望着远处白雪梅花间的宝琴。

民国时期《红楼梦》绘本的代表性作品有吴岳的《红楼梦七十二钗画籖》,描绘的宝琴在梅花树间,身后的丫鬟只露脸庞并举着梅花。薛宝琴是大观园里众人皆赞的美女,可书中始终没有正面描写她的相貌。我们只能从旁人的流露感知宝琴有惊鸿之艳、仙姿神态,这给画家们留下无尽的想像空间。新中国成立后,程十发,刘旦宅,晏少翔,华三川,戴敦邦,王叔晖等知名画家的笔下都曾描绘了“宝琴立雪”的场景。改革开放后,在西方审美和绘画思想的影响下,涌现出一批以现代绘画技法表现《红楼梦》的画家,如赵国经、王美芳、赵成伟等。

《红楼梦》是最受欢迎的小说,以红楼梦人物为题材的绘画很普遍,并且历代都有辈出。一幅画的空间是有限的,它不可能像小说一样以时间的顺序细腻地表达。对人物精神特征的描述,在没有具体肖像参照的情况下,人物的精神状态和气质特征成为画家笔下最重要表达的对象。因此,情节的选择,画面意境成为塑造主体人物精神世界的关键因素。绘画属于平面造型艺术,画家用空间色彩和形象凝固某一时刻,只能挑选故事情节里最耐人寻味的场景表现出来,所选用的场景和情节正是小说传达的精华。

曹雪芹笔下的“宝琴立雪”与历代画家的“踏雪寻梅图”联系紧密。作为绘画的情景再现,书中“宝琴立雪”的场景是“踏雪寻梅图”的外延,是绘画作品转化成文学作品的经典再现。绘画影响了曹雪芹的小说创作,而《红楼梦》又造就了一种新的绘画形态——红楼梦绘画。翻阅清代以前的“踏雪寻梅”图轴,图中寻梅踏雪之人多为典故的主角孟浩然或是文人画家自诩的画中人,画中人物形象多为男性。自从《红楼梦》里的一出“宝琴立雪”以后,从清代中期至当代的绘画作品中,画家笔下的“踏雪寻梅图”出现了女性立于雪中寻梅的现象,从题材上解放了女性在“踏雪寻梅”意境中的地位,此后凡有描绘“踏雪寻梅”题材的作品,则多借女性为主角表达雪中寻梅的高古之意。场景的描写是曹雪芹塑造人物气质的特殊方式,对“宝琴立雪”特征和气质形象的描写,折射出曹雪芹心中潜在的文人气质和对理想女性的向往。而《红楼梦》之后,文人画家对“踏雪寻梅”的情怀更多地转化为对 “宝琴立雪”的描绘,这也是对曹雪芹文人气质的高度认同。