以《把栏杆拍遍》为例,浅谈课前作业的设计

许峰

孔子说“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,为什么学生不能成为“乐之者”呢?其实,在费尽九牛二虎之力,死拽活拖地拉着沉重的学习之车向前苦苦挣扎的时候,可曾想过,在出发的那一刻,我们已经走错了方向,误入了“西绪弗斯”式学习苦境。

为了一探这苦境的由来,笔者下面试以苏教版选读课文《把栏杆拍遍》为例,谈一下教学设计,特别是课前作业的设计。

教学设计案例一

知识与技能:

1.指导学生理解梁衡关于辛弃疾其人其词“唯一性”、“独特性”的解读。

2.引导学生掌握人物评传一般的阅读方法。

过程与方法:学生主体探究、合作讨论

情感态度价值观:通过本文阅读思考,激发学生忧民爱国的情感。

教学过程:

一、作者背景

辛弃疾(1140-1207),字幼安,号稼轩居士,历城(今山东省历城县人)。生长在金兵占领地区。20岁,率领2000多人起抗金,投奔耿京为首的农民义军,为耿京掌书记。辛弃疾后归南宋,正值南宋统治集团中妥协投降势力嚣张得势之时,他与之进行了针锋相对的斗争。宋孝宗乾道元年(1165),他写了《美芹十论》,六、七年之后,再写《九议》成复上书,议论恢复大计,批驳悲观论点,但均未被采纳……

二、课文解读

1.课文第一自然段在文中起何作用?

2.是哪些因素促使辛弃疾成为一代爱国词人的?

在文中划出关键语句并归纳概括。

3.在散文创作中,梁衡提倡“写大事、大情、大理”。大事多指关乎国计民生的社会性事物;大情一般指忧国忧民的情感;大理则多与民族气节、伦理道德等相关。本文正是实践这一精神的代表作。结合课文,谈谈本文所表现的“大事、大情、大理”是什么?作者又是如何来表现这些“大事、大情、大理”的?

4.“把栏杆拍遍”出自辛弃疾词《水龙吟》的最后一句,它传神地表现了词人登高远眺时的动作,作者在这里把它用作本文的题目有什么好处?谈谈你的看法。

三、手法解读

1.本文是一篇以历史人物为题材的散文,作者以酣畅的笔墨为词人辛弃疾传形写神,将其豪迈绝伦的个性抒写得淋漓尽致。但是作者并没有按照传统人物传记的写作手法,通过生平事件与时间顺序一一写来。仔细阅读全文,思考作者的构思有什么特点。作品从哪几个方面来突出人物最光彩的特点。

2.联想对表现辛弃疾形象的作用。

四、课后作业

1.认读文中的辛词,进一步体会词人的精神内涵。

2.完成练习册相关内容。

本设计堪称中规中矩,呈现了多少年以来绝大多数教师实施教学的一般过程。但是亦由此最可见教师的积习,教学的弊病。好为人师,教师总是扮演着教学的掌控者,学习的霸权者,殊不知学生的主体生命应体现在整个教学过程中。教是为了学生的学,学还是学生的学。试看,本设计完全忽视了学生的主体地位,没有课前作业设计,教师以“一竿子插到底”的姿态,勤勤恳恳地把所知传授给学生;至于学生是否做好准备,有兴趣,能否主动建构知识,则完全不在教师的考虑之列。因为有课后作业“完成练习册相关内容”一项,逼迫学生必须好好地——甚至于囫囵吞枣地——把“老师教的”咽下去。(请读者注意是“老师教的”,而非“文本展现的”,更非“学生学的”。)所谓“过程与方法:学生主体探究、合作讨论”只是虚言罢了。试想如果把“是哪些因素促使辛弃疾成为一代爱国词人的?”这一类问题放在课前让学生自己去探究、讨论,岂不更好?

教学设计案例二

知识与技能:

1.指导学生理解梁衡关于辛弃疾其人其词“唯一性”、“独特性”的解读。

2.引导学生掌握人物评传一般的阅读方法。

过程与方法:学生主体探究、合作讨论

情感态度价值观:通过本文阅读思考,激发学生忧民爱国的情感。

课前任务:

1.请学生快速阅读课文,为辛弃疾写一份小传。

2.填空:辛弃疾一生 __________,__________ ;辛弃疾有三个身份________、________、____________。

3.三种身份之间的关系是怎样的?(用原文回答)

课堂教学:

一、自测交流

1.分组展示小传。

2.明确:辛弃疾一生以武起事,以文为业;辛弃疾有三个身份武人、政人、词人。

辛弃疾这个人,词人本色是武人,武人本色是政人。

他并不想当词人,但武途政路不通,历史歪打正着地把他逼向了词人之道。

辛弃疾走过了一个爱国志士、爱国诗人的成熟过程。

二、课堂探究:分别探究三个身份

略。

三、总结归纳:作者介绍

略。

课后作业:

辛弃疾“把栏杆拍遍”,他曾经埋头苦干,他曾经拼命硬干,他曾经为民请命,他是中国历史的脊梁,他是中华民族的支柱,他是中国文化的血肉。

中国从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人。这就是中国的脊梁。

请同学们课后找一位,模仿《把栏杆拍遍》为他(她)写一个评传。

本设计安排“课前任务”环节,尊重学生的学习起点,并在任务设计上既有填空,又有简答,更有“为辛弃疾写一份小传”这样的读写练习,可以说颇有匠心。一定程度上体现了自主探究的学习特点,且在课后作业的布置方面,不再以简单的知识重复作为呈现方式,而是以能力运用为主,试图提高学生的学科素养。但是就整体看来,教师还是放不开手脚,学生只是循着教师设计的更为精致的道路前进罢了,学生的学习过程依然缺少自由度、选择性,学习的主动性还是会打折扣。另外,课前任务的设计缺乏理论支撑,尚处于教师的实践自觉阶段,系统性还有待提高。

教学设计案例三

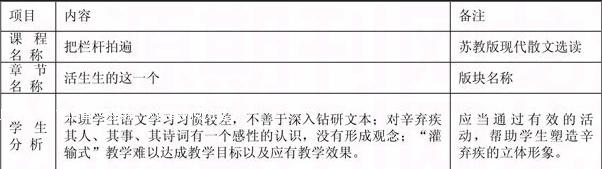

项目 内容 备注

课程名 称 把栏杆拍遍 苏教版现代散文选读

章节名 称 活生生的这一个 版块名称

学生分 析 本班学生语文学习习惯较差,不善于深入钻研文本;对辛弃疾其人、其事、其诗词有一个感性的认识,没有形成观念;“灌输式”教学难以达成教学目标以及应有教学效果。 应当通过有效的活动,帮助学生塑造辛弃疾的立体形象。

教学目标 1.掌握文中的重要词语。

2.深刻理解文中例举的辛弃疾词作。

3.指导学生理解梁衡关于辛弃疾其人其词“唯一性”、“独特性”的解读。

4.引导学生掌握人物评传一般的阅读方法。 其中2、4两点是重点,3是难点。

课前学习资料 1.课文《把栏杆拍遍》。

2.《唐宋词鉴赏辞典》(下),上海辞书出版社。

3.视频:《文化大百科——辛弃疾》,CNTV,8分30秒。

4.课前自主学习任务单。 通过教学网发送给学生,要求学生上课前学习,并提前24小时提交课前学习任务反馈。

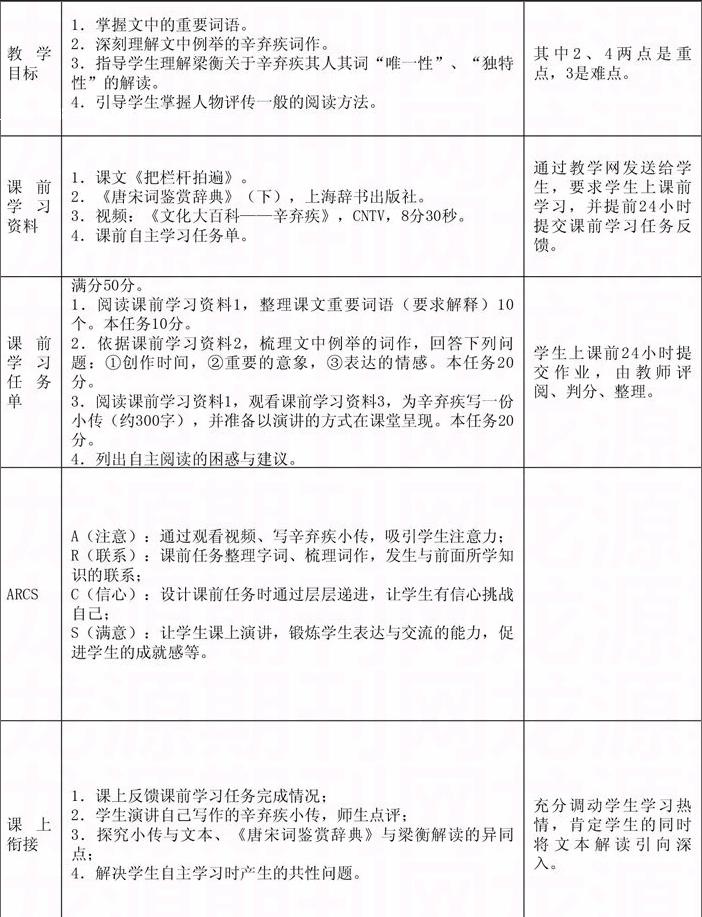

课前学习任务单 满分50分。

1.阅读课前学习资料1,整理课文重要词语(要求解释)10个。本任务10分。

2.依据课前学习资料2,梳理文中例举的词作,回答下列问题:①创作时间,②重要的意象,③表达的情感。本任务20分。

3.阅读课前学习资料1,观看课前学习资料3,为辛弃疾写一份小传(约300字),并准备以演讲的方式在课堂呈现。本任务20分。

4.列出自主阅读的困惑与建议。 学生上课前24小时提交作业,由教师评阅、判分、整理。

ARCS A(注意):通过观看视频、写辛弃疾小传,吸引学生注意力;

R(联系):课前任务整理字词、梳理词作,发生与前面所学知识的联系;

C(信心):设计课前任务时通过层层递进,让学生有信心挑战自己;

S(满意):让学生课上演讲,锻炼学生表达与交流的能力,促进学生的成就感等。

课上衔接 1.课上反馈课前学习任务完成情况;

2.学生演讲自己写作的辛弃疾小传,师生点评;

3.探究小传与文本、《唐宋词鉴赏辞典》与梁衡解读的异同点;

4.解决学生自主学习时产生的共性问题。 充分调动学生学习热情,肯定学生的同时将文本解读引向深入。

本设计引入ARCS学习动机设计模型。该模型包括四个部分:注意、相关性、自信和满意。这四个部分代表了一组激励个人的必要条件。教师在进行教学设计的同时,还要进行必要的动机设计,即针对学生群体的动机状况和教学内容的特点设计相应的动机策略。ARCS动机设计模式的提出,为教师在教学过程中研究如何激发学生的学习动机提供了一条有效的思路和方向性的指导,为动机设计能够在教学过程中系统化、科学化地应用,打下了坚实的理论基础。具体设计如“学习资料”扫除了学生学习的障碍;“视频观赏”、“学生演讲”提升了学习的兴趣,锻炼了学生的能力。总之,本设计是以能力培养为宗旨的,而非简单的知识灌输。

通过以上教学设计的比较,我们不难看出,只有切实尊重学生,摆脱唯知识论的束缚,才能真正为学生学习能力的发展插上翅膀,让教师挣脱牵着学生走的苦役,让学生主动地跟着教师走,甚至是赶着教师跑。

(许 峰 江苏省太仓高级中学 215400)