学校社会工作的本土化实践*

——基于生态系统理论的地方性探索

张燕婷

学校社会工作的本土化实践*

——基于生态系统理论的地方性探索

张燕婷

生态系统论理论认为,学生个体进行心理与行为干预难以达到预期效果,学生身上呈现的问题与其所处的环境(脉络)系统密切相关,解决问题的内在动力蕴含于这些系统之中。本文借助近来不断兴起和逐渐推广的生态系统理论作为学校社会工作实践的新型理论视角,从微观、中观、外部和宏观系统四个层面分析生态系统理论对学校社会工作实践的可能解释空间。进而结合东莞市学校社会工作近五年的发展及相关实务案例,阐释生态系统理论视角下的学校社会工作在回应服务对象需求以及资源链接与整合层面的本土化实践与探索。最后,基于东莞市学校社会工作实践对生态系统理论进行反思,旨在进一步探索东莞市学校社会工作的专业化、本土化进程。

学校社会工作 本土化实践 生态系统理论

随着全球化、信息化和多元主义的蔓延,青少年群体日益生活在一个既充满自由、又伴有风险的社会时空之中,青少年健康成长愈来愈难以“掌舵”。对于人类行为出现的各种问题,历史上不乏各种学科领域争先提出各自的干预策略,尤其是心理学、精神病学、医学病理学、社会心理学等,都做出了积极的追求,然而上述学科的共同缺陷在于倾向于从行为者(个体或群体)本身的问题(或病理)出发,寻求解决之策。随着以社会关系调适与重建为核心的专业与实践的发展,社会工作在整合诸多学科优势的基础上逐渐发展出一系列体现人本性、服务型,并具有整合性、多学科性的社会工作理论和方法体系。社会工作区别于其他学科的本质在于:强调“人在情景中”的核心理念,坚持“社会学之想象力”中有关人与其所处环境脉络之间不可脱离的观点。社会工作因为在分析人们所遇社会问题、所处社会困境、所需社会资源等方面具有独特的分析视角和实践策略,成为现代化进程中不可替代的制度化手段。学校社会工作作为社会工作的重要分支,在维系学校及其相关系统(学生、家庭、社区、体制、文化等)之间的平衡关系方面,发挥着其他方法难以企及的优势。将学校这一场域视为一个由多元系统和主体共同组织的整体系统,体现了社会工作理论中生态系统理论的核心观点。因此,面对心理学、病理学、医学等以“问题为本”的干预视角,本研究旨在从社会工作中生态系统理论有关“人在情景中”、“系统之间相互联结、相互共生”等视角来研究当前学校社会工作介入学生成长与发展的基本假设、主要优势及实践策略,进一步结合生态系统理论与我国学校社会工作本土实际进行反思。

生态系统理论:学校社会工作的一种新取向

生态系统理论是社会生态系统理论的简称,由布朗芬布伦纳于1979年在他的《人类发展生态学》一书中正式提出,该理论把人类生存成长的社会环境(如家庭、机构、团体、社区等)看作是一种社会性的生态系统,强调生态环境(人的生存成长系统)对于分析和理解人类行为的重要性,注重人与环境间各系统的相互作用及其对人类行为的重大影响①,它成为社会工作的重要理论之一。

(一)理论假设

该理论在不同理论家的共同努力下,综合各种不同的理论来源,建构出一个综融性的生态系统框架,即“生活模型观”,它强调社会工作实务的干预焦点应将个体置于其生活场域之中,注重从个人的生活经验、发展特征、生活空间变迁、环境品质,以及生态资源等有关个人与环境之间的互动关系来开展社会工作实践②。生态系统理论假设:个人在与其栖息环境之间的互动过程中,必须获得每个阶段所需的资源和环境滋养才能顺利推进其生命历程;要做到这一点,人必须与其环境保持适切的调和度。因此,生态系统理论之“生活模型观”对于人与环境之间的互动动力,主要体现在三个维度:一是人与环境之间的调和程度;二是环境的品质,包括社会环境和物质环境的改善与保持;三是生活中的问题,将人们所遇问题视为其与环境之间互动失衡的结果,一定程度上摆脱了对案主的污名化③。

(二)解释维度

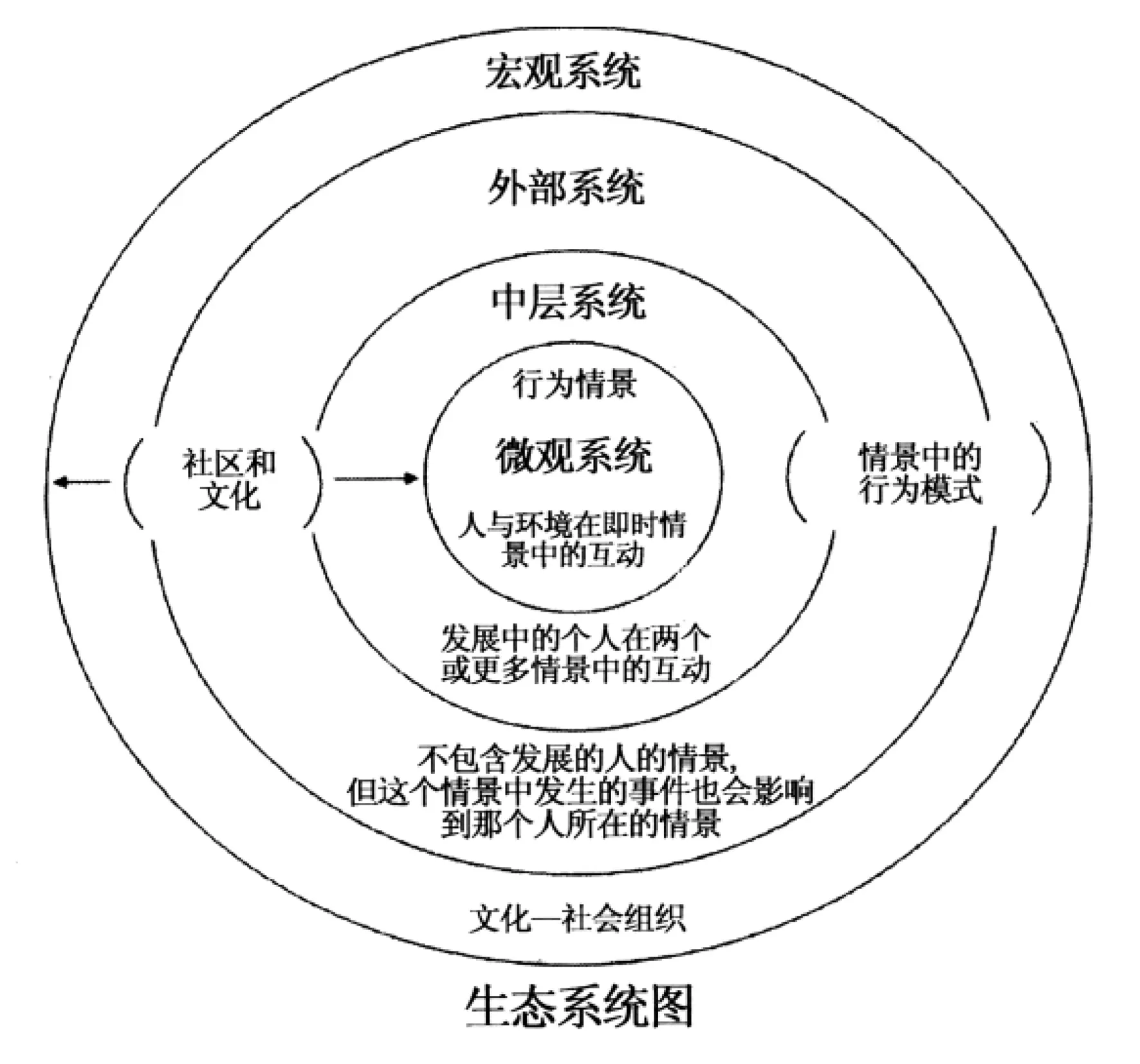

基于生态系统理论的上述理论假设及其优点,以及国际上学校社会工作实践中引入该理论所取得的成就,国内外越来越多学者在界定学校社会工作及发展理论时,趋于将学生纳入学校、家庭、社区、社会诸系统当中,认为每一个系统都会影响学生的成长与发展;同时,诸系统间又彼此关联,系统间的关联作用同样会对学生产生影响。而在实务领域,提出“综融”、“系统取向”等分析视角,并以此来指导学校社会工作的具体实施。这些变化与生态系统理论所强调的理论假设及解释维度具有内在契合性。根据布朗芬布伦纳所提出的生态模型,社会生态环境是一种嵌入式的结构安排,个体所处的生态环境被看成是同心的一种嵌套结构,由里至外分别是微观系统、中观系统、外部系统和宏观系统④。如图1所示:

图1 生态系统理论的解释维度⑤

第一,微观系统(Micro-system)是指个体直接面对和接触的人或事物,这些人或事物与个体的互动最为频繁,构成其最主要的生活场域,影响也最大。对学生而言,该系统主要包括学生在家庭、学校等环境中互动所形成的亲子关系、同辈关系及师生关系,这三种关系若出现紊乱,均会对学生的行为、情绪与心理产生不同程度的影响。

第二,中层系统(Meso-system)是指个体直接参与的各个微观系统之间的联系和相互影响,即“成长中的人所积极参与的两个或多个生活场域间的互动关系。”布朗芬布伦纳认为,如果微观系统之间有较强的支持性关系,人们的发展可能实现最优化;相反,如果微观系统之间呈现出非积极的联系,将会产生消极后果。结合笔者调查的资料显示,同辈关系出现明显障碍的学生,其背后往往与其家庭结构不良,父母与子女之间呈现疏离、专制、矛盾或过于亲密等关系有关。即是说,不良的亲子关系和家庭结构将会导致学生在性格、人际交往、情绪管理等方面出现问题,进而使其同辈关系、师生关系等方面出现障碍。

第三,外部系统(Exo-system)是中层系统的一种延伸,指个体虽未能直接参与,但对他们的成长有影响的环境,以及这些环境之间相互联系和相互作用形成的关系状态⑥。虽然学生没有直接参与外层系统,但该系统中人和环境之间的关联仍然会对学生产生不可忽视的影响。例如,父母的工作单位、人际交往圈,兄弟姐妹的班级、朋友等,都可能会影响学生的行为与发展。

第四,宏观系统(Macro-system)是指各个系统层次在一个更为宏观的文化环境、民族团体中发生关联,包括文化或者亚文化的主体性部分,例如经济、社会、教育、法律和政治体系,它影响和形塑着个体的思想以及思维空间。学生在家庭、学校、社区中获得的经验来源于宏观系统,后者明显地影响着微观系统、中层系统以及外部系统。因此,宏观系统作为一种大的社会环境背景(脉络),通过对多元系统或次系统的影响,进而对个体产生影响。

基于生态系统理论的学校社会工作本土化实践:东莞的探索

(一)微观社会工作:案主多系统的介入与改变

生态系统理论视角下的社会工作实务强调:第一,注重个人的整体性和完整性。强调人与环境是交叉互动、相互影响的,强调整体环境中完整的人;第二,强调社会系统(特别是家庭系统)在塑造和影响人的行为及生活状态中的重要作用,社会工作者要努力了解个人与家庭、群体、组织和社区互动的形态和互动的规则,包括文化习俗等对人们生活的影响,这样才能提供适合人们需要的帮助;第三,注重运用社会资源,包括正式和非正式的社会网络资源,帮助人们解决问题,满足需要⑧。

东莞学校社工在具体的服务实践中较为自觉地运用到生态系统理论,即社工作为学生与各系统中相关的个人、组织之间的联结者,在学生、家庭、学校三者之间努力构建平衡,针对外部系统和宏观系统,建构友善环境,发掘链接社区资源,进而取得实际成效。诸如,小颖,女,14岁,东莞籍,就读于某普通中学初三级。一家6口住在一起,父母都有正当工作和稳定收入。自升读初中,小颖的成绩处于班级的下游,由于着装老气,长相一般,不善打扮等原因,经常受到周边同学的排挤,成为校园欺凌的对象。小颖在学校不时出现自言自语等反常现象;2009年12月,在网络日志上写了《我要自杀的30个理由》,引起学校及家长的高度关注。学校社工根据生态系统理论对此采取以下介入手法:(1)学校系统:改善学校环境。经过社工、家长和政教处的协调,案主转回原来的A班(升读初三的时候,案主由于成绩较差而被分配到学风相对较差的B班,加剧了校园欺凌的情况)。转班后,争取班主任对案主的关注与支持,为小颖的改变创造良好班级环境。之后,班级同学已经基本没有对其加以欺凌。(2)家庭系统:促进亲子关系。让社工觉得困难的是,在亲子关系上,小颖喜欢坚持自己的看法并且相信自己是对的,并且案主与其父母向社工的表述不一致,于是,社工决定采取澄清的方式,重塑案主与父母的关系,并采取家庭面谈的方式进行。在面谈中,社工提出了小颖对其父母的看法,同时让其提出自己的疑问,案主的父母对小颖存在误解或者疑问的地方都一一进行了澄清。此次的家庭面谈产生的效果是决定性的。在接下来与小颖的面谈中,案主关于父母的负面想法明显减少,与父母的关系得到改善,新的家庭系统为案主后续的改变提供了动力和支持。(3)个人系统:改变消极的认知方式。前几次面谈后,社工发现,小颖很习惯用“自杀”、“我一点用都没有的啦,别人最好。我死了,全世界的人都会开心的”来表达自己的心情。可见,认知偏差是导致案主情绪困扰的重要根源,负面情绪如自卑、焦虑等都是个体对事物的非理性观念造成的,这些都符合了案主当时的情况。在此后一段时间的面谈当中,社工把重点放在了“认知-情绪-行为”上,在运用同理心的基础上对其想法进行了对质。引导案主与自己的非理性观念进行辩论,帮助案主认识自己的错误观念,以理性的方式看待事物。(4)朋辈系统:提高人际交往技巧。案主在几个月之后就要面临中考,升学后必然会到新的环境中,提高人际交往技巧,得到朋辈的认可,利于小颖自我“同一性”的形成。为此有必要帮助小颖提供同辈团体和志愿者活动等契机,让其在活动中学习与人交往的意愿和能力。刚开始参加志愿者活动时,案主表现被动,即使志愿者主动与其交谈,小颖都表现出一种退缩,在社工的同理心支持和鼓励下,小颖逐渐由一名被动“参与者”到“旁观者”,再到积极参与者的转变。经过四种系统的介入,案主发生显著改变。2010年9月,案主升读中专,开始住校独立生活。回顾近半年的服务,案主有了比较大的改变,甚少提及轻生的念头,参与志愿活动的过程当中也能够开始主动地与人交流,服务目标“认知偏差”和“人际交往”方面均得到理想的改善。结案后社工仍有后续跟进,在最近的一次见面中,小颖在形象整顿方面已经有了很大的改变,并且在新的学校里交到了朋友。更重要的是,她能主动大胆地将她的新朋友介绍给社工。在生态系统理论视角下,社工需要帮助小颖恢复自身、家庭和学校系统间的平衡,重构亲子关系、师生关系和同辈关系;同时要将三大系统中相关的人与组织串联起来,协调家校关系,将父母、老师、同学、教务处、志愿团队连结起来,使各子系统和各要素间有效配合、相互协调。

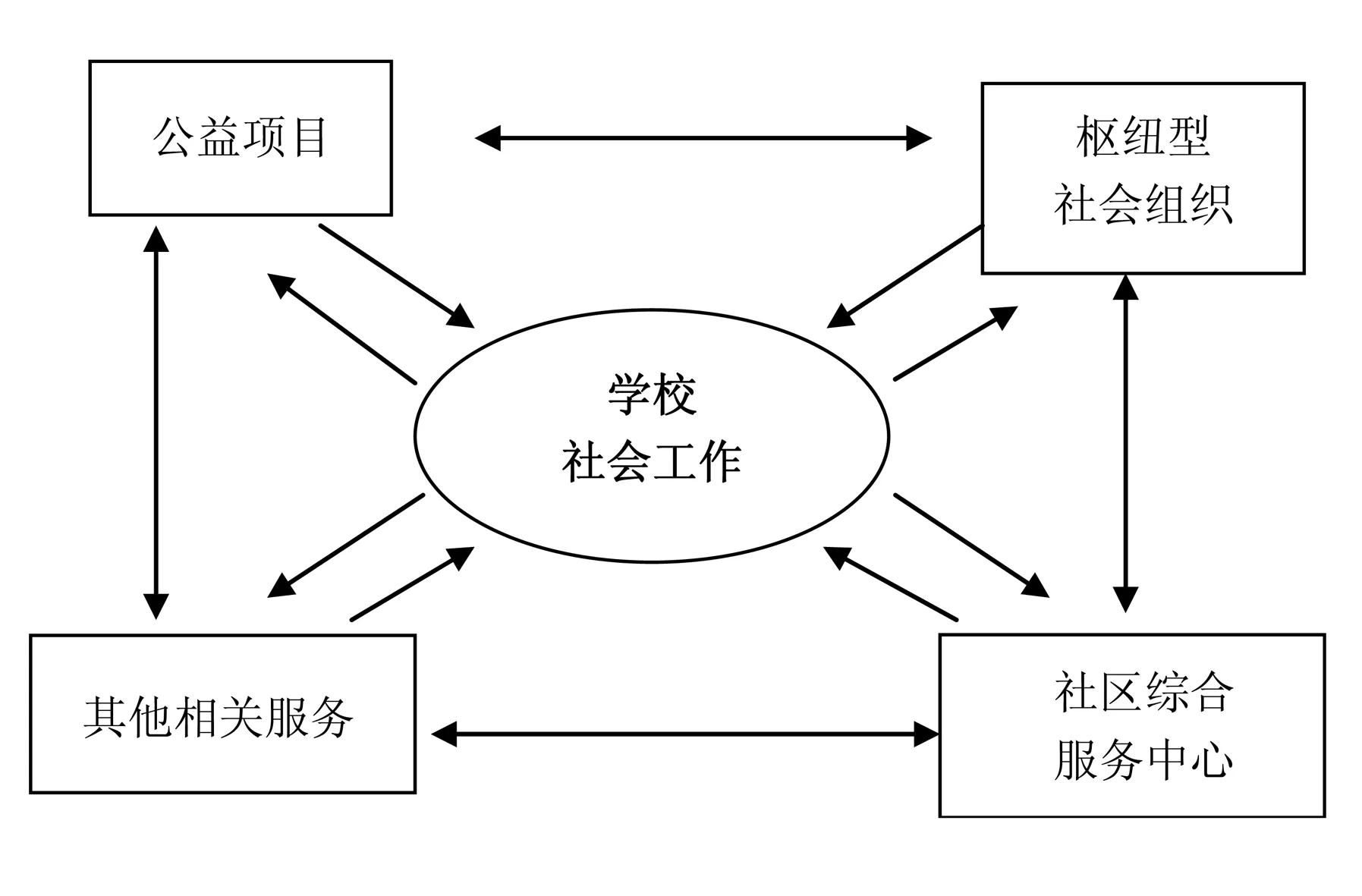

(二)宏观社会工作:资源整合与多系统连接

图2 生态系统视角下多元专业服务资源的链接与整合

通过与上述社会服务资源系统的合作,学校社工能够运用更多的资源为学生提供服务。如一所职业中学的学校社工就与“蓝天”行动——东莞重点青少年群体成长促进计划项目社工进行合作,共同开展校园禁毒大型活动,使得彼此间在场地的提供、物资、活动程序的设计等许多方面,可以互通有无、相互支持。当然,学校社会工作者除积极将合作伙伴“引进来”外,还要“走出去”寻找资源开展合作。通过资源链接与合作,学校社工能够对在校学生在朋辈、闲暇消遣方式及社区层面的动态有比较充分的了解,有利于制定更合适的介入策略,将服务由学校延伸至家庭、社区等,织成一张涵盖学生主要活动场域的服务网络,以更好地解决学生遇到的问题、满足学生的需求、促进学生的成长与发展。

理论反思与实践指向:学校社会工作的本土化议题

(一)理论反思:对生态系统理论的适切性评价

生态系统理论视角下的学校社会工作强调整合性与系统性,重视整体的服务架构,包含微观系统、中层系统、外部系统和宏观系统的分析、计划和行动等;重视人与环境彼此互动的关联性和复杂性,拒绝将学生问题个人化,突破“问题为本”的社会工作介入思路,链接并整合各系统资源,从个人、家庭、群体、社区、社会等多系统及系统间关系整合地思考介入策略和实践途径。

(二)实践指向:东莞学校社会工作改善的可能空间

基于生态系统理论具有的特殊优势及其存在的潜在局限,许多学者和实务工作者进一步探寻改进社会工作实务的理论和方法取向。结合东莞学校社会工作实践概况,如何进一步改善生态系统理论对东莞实践的指导作用,并建构出生态系统理论视角下的可操作性实践模式?笔者以为还可从以下方面做进一步的探索:

第一,微观实务部分,外部系统和宏观系统的介入有待进一步强化。既有的生态系统视角下的东莞学校社会工作实践比较多的集中在案主微观系统和中观系统的改变,外部系统和宏观系统的介入相对较少。社会工作者作为政策倡导者的角色意识较弱,比较满足于个案服务的提供,疏于学校社会工作相应政策的倡导。案主外部系统和宏观系统的改变是未来提升的重要空间。

第二,校际系统间的合作强化。学校社工与教育部门若能在学校社会工作开展的过程中及时了解工作状况,交流工作体悟,在整合力量,彼此支持的同时,亦可收集不同镇区乃至整个东莞市学校社会工作开展的详实资料,利于对问题的分析和评估,并有助于制定出具有现实性和前瞻性的调整计划与发展规划。为此,可以根据不同学校的性质、所处地域及其他相关因素,配以相宜的承载形式,如案例/理论研讨会、专业论坛、实务工作坊、研习教育、同辈督导小组等,相互流通校际间的专业资讯,有效掌握区域内学生的动态,使服务输送更加精准,跨校个案得到有效解决。校际合作不仅可以有效提升各校社工面对学生多元问题的应对能力,也有利于获得主管部门的支持与资源。

①U.Bronfenbrenner,TheEcologyofHumanDevelopment:ExperimentsbyNatureandDesign, Cambrige, Mass:Havard University Press, 1979.

②宋丽玉、曾华源、施教裕、郑丽珍:《社会工作理论——处遇模式与案例分析》,(台北)洪业文化事业有限公司,2003年,第253页。

③何雪松:《社会工作理论》,世纪出版集团、上海人民出版社,2007年,第89-91页。

④⑤姚进忠:《农民工子女社会适应的社会工作介入探讨——基于生态系统理论的分析》,《北京科技大学学报》(社会科学版)2010年第1期。

⑥李瑶:《从生态系统理论视角分析环境对于青少年的影响》,《湘潮》2012年第6期。

⑦马尔科姆·S.佩恩:《当代社会工作理论:批判的导论》,周玟琪、叶秀珊译,(台北)五南图书出版公司,1995年,第90-91页。

⑧史柏年:《学校社会工作:从项目试点到制度建设——以四川希望学校社会工作实践为例》,《学海》2012年第1期。

⑨东莞市府办:《东莞市第一届公益创投活动实施方案》,2011年。

⑩东莞公益创投网http://mzj.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/dggyct/index.htm:《东莞市第一届公益创投活动入选实施项目和创意项目名单》,2011年。

〔责任编辑:毕素华〕

*本文系广东省哲学社会科学“十二五”规划项目“学校社会工作理论与实践探索——以东莞为例”(项目号:GD11XSH03)、广东省高校思想政治教育重点资助课题:“社会工作的理念与方法融入学生社区建设的实证研究”(项目号:2011ZZ028)的阶段性成果。

��东莞市委市政府正式出台了社会工作实践的系列政策文件,简称“1+7”文件,

着东莞市社会工作进入专业化、职业化、制度化同步推进的重要时期。这个过程中,学校社会工作成为东莞首批推进的社会工作试点领域之一,为学校社会工作在东莞的发展创造了重要的制度和实践条件。根据市委市政府的统一部署,东莞市教育局作为社会工作首批试点之一的市直部门,10所市直属学校共配备了20个社工岗位,每个学校分别设置2个社工岗位。各学校社工职能不尽相同。如东莞中学初中部、东莞市可园中学、东莞市玉兰中学所设社工岗位主要负责提供转化后进生服务;东莞理工学校、东莞市职业技术学校、东莞市东城职业中学所设社工岗位主要负责为学生提供就业辅导、帮助学生制订职业生涯规划、人际交往辅导、心理咨询与社会适应辅导、法制教育辅导、家庭教育辅导等。自2009年11月开展社会工作服务以来,东莞市学校社会工作服务经过四年多的发展,已经初显成效,派驻社工积极融入学校系统,根据每所学校的实际情况进行评估和调研,结合学生自身及校园环境的需求开展针对性的服务。截至2013年12月,共开展个案服务1526个,小组563个,活动1502个,同时,随着服务的深入推进,学校社会工作服务亦不断得到丰富与发展。

张燕婷,东莞理工学院城市学院政法系讲师。广东东莞,523000

——认知行为治疗介入精神障碍康复案例