腹腔镜下小儿斜疝术后线结反应特征及病因初步分析

何文飞,周柯均,张红梅,赵 丹,廖君左,张 灿,王 城

(川北医学院附属医院儿外科/卫生部内镜诊疗技术培训基地/川北医学院肝胆胰肠疾病研究所,四川南充637000)

腹腔镜下小儿斜疝术后线结反应特征及病因初步分析

何文飞,周柯均,张红梅,赵 丹,廖君左,张 灿,王 城

(川北医学院附属医院儿外科/卫生部内镜诊疗技术培训基地/川北医学院肝胆胰肠疾病研究所,四川南充637000)

目的探讨腹腔镜下小儿斜疝术后线结反应(SR)临床特征及其可能病因。方法回顾性分析该院2008年1月至2014年9月,行经脐二孔法腹腔镜下疝囊高位结扎术2 086例患儿的临床资料。结果(1)2 086例患儿中发生SR 13例,发病率为0.62%(13/2 086),其中76.92%(10/13)患儿有过敏史。(2)术后间隔时间3~24个月,82.35%(14/17)的SR在术后3~6个月。(3)线结环直径1~7 mm,中位数4 mm;70.59%(12/17)线结环位于皮下浅层,平均线结环直径(3.0± 1.0)mm;29.41%(5/17)线结环位于皮下深部组织,平均线结环直径(5.4±0.8)mm。(4)拔除线结后形成瘢痕,但无腹股沟斜疝复发。结论不可吸收线或丝线结扎疝囊术后3~6个月可发生SR,降低微创美容效果,可能与缝线材质和(或)宿主体质有关。

腹腔镜检查;疝,腹股沟;缝合技术;儿童;手术后期间

线结反应(SR)是一些体质敏感患者术后对缝线产生的排斥反应,在伤口无污染,体内伤口处无炎症的情况下,伤口不能愈合,深处线结向浅层排出,切口红肿破溃,一旦线结排出,伤口逐渐愈合[1]。小儿腹股沟斜疝是由于先天性腹膜鞘状突未闭所致,一般无局部肌肉薄弱的改变,通常无需行修补术,仅行疝囊高位结扎术就能达到满意的治疗效果。因此,腹腔镜治疗小儿腹股沟斜疝就是在腹腔镜监视下仅对未闭鞘状突(疝内环口)行结扎术即可达到治疗目的。腹腔镜下疝囊高位结扎术(LH)已经成为小儿腹股沟斜疝最基本手术方式[2],其经典关键步骤是不可吸收线疝囊高位结扎。线结作为一种异质体,成为潜在的术后排斥反应自然源,可能导致术后SR、肉芽肿[3-4],甚至脓肿形成[5-6],从而影响手术效果。因此,本研究重点阐述术后SR相关特征及其可能病因。作者回顾性分析了本院2 086例行LH患儿临床资料,其中13例出现SR,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2008年1月至2014年9月在本院行LH的2 086例腹股沟斜疝或交通性鞘膜积液患儿的临床资料。其中男1 784例,女302例;年龄6个月至16岁,中位年龄8.2岁。

1.2 方法

1.2.1 手术材料 不可吸收涤纶编织线(上海医用缝合针厂有限公司),10 mL空针头。

1.2.2 手术方法 所有患儿均全身麻醉,取平卧位。沿脐窝下侧弧形切口。长约5mm,切开皮肤,纹式钳钝性分离皮下组织,行 Veress气腹针穿刺,刺入腹腔成功后,建立CO2气腹,维持腹内压在8~12 mm Hg(1 mmHg= 0.133 kPa)。气腹成功后,拔出气腹针,穿刺入直径5 mm Trocar,置入微型腹腔镜,直视下于左侧脐水平线与腋前线交点穿刺入直径2.5 mm Trocar,置入操作钳,常规探查双侧鞘状突,在未闭鞘状突(内环口)体表投影处皮肤作2 mm小切口,从此处刺入带线针,男性患儿在腹腔镜监视下,使针从内环口中点上方腹膜外潜行,向内环口内侧由上向下穿行,越过输精管,跨过精索血管,刺破腹膜入腹腔。女性患儿经内环口内侧,由上向下穿行至外侧时刺破腹膜进入腹腔。操作钳拉住线带入腹腔,将线留置腹腔内,针退出腹腔,再由此切口刺入带线针,沿内环口外半圈腹膜,至内环下方原腹膜刺破处入腹腔,操作钳经第二针线环内夹闭第一针线,拉紧带线针及线,将第一针线带出腹腔至体外。此时内环口形成一近似完整的双线缝合环,挤压疝囊残余气体或积液,将线头尾拉紧打结,关闭内环口,每次缚结后提起切口周围皮肤,共缚结3个,尽量将线结埋于皮下深部组织,关闭CO2气腹并排净,医用皮肤黏合胶粘合切口,结束手术。术后门诊随访至2015年3月,对发生SR患儿记录其临床表现、性别、既往史(有无过敏史)、LH手术时间、术后间隔时间、反应侧别和线结环直径,用于总结分析。另有家属自行拔除线结环者,也纳入分析。

2 结 果

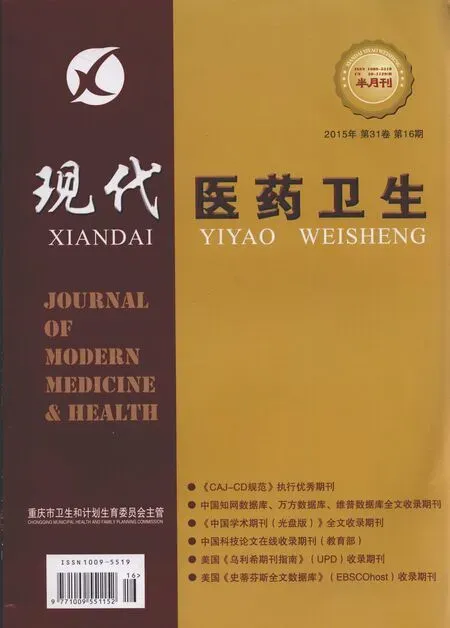

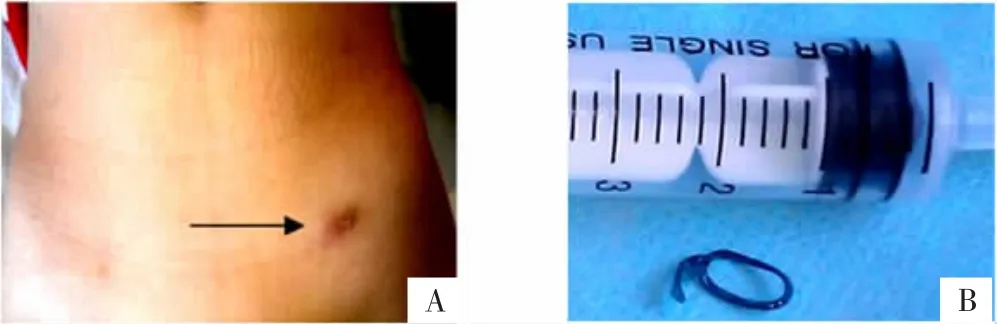

早期(最早为术后2周)疝囊结扎处皮下,表现为瘙痒、不适,可触及线结,无疼痛;逐渐表现出皮肤红,稍肿,伴轻微疼痛,大部分皮肤破溃,可见线结,排除线结后2~3 d伤口愈合;小部分无皮肤破溃,反复不适,门诊取出线结后伤口愈合,形成长约1 cm瘢痕。2 086例患儿中发生SR 13例,发病率为0.62%(13/2 086)。其中男5例,女8例;年龄18~36个月,中位数19.0个月;双侧手术7例,右侧4例,左侧2例;发生SR共17侧,左侧47.06%(8/17),右侧52.94%(9/17);术后间隔时间为3~24个月,82.35%(14/17)的SR发生在术后3~6个月(表1)。线结环直径1~7 mm,中位数4 mm;70.59%(12/ 17侧)线结环位于皮下浅层(图 1),平均线结环直径(3.0±1.0)mm,29.41%(5/17侧)线结环位于皮下深部组织(图2),平均线结环直径(5.4±0.8)mm。76.92%(10/ 13)患儿有过敏史。拔除线结环后均无并发症出现和无腹股沟斜疝复发。

表1 LH后13例患儿SR特征

图1 皮下浅层线结环及直径(男性患儿)

图2 皮下深部组织线结环及直径(男性患儿)

3 讨 论

小儿腹股沟斜疝疝囊高位结扎术是小儿外科医生最常规使用的手术之一,因小儿腹股沟斜疝发病原因及机制,不可吸收线或丝线结扎未闭鞘状突(疝囊)成为首选[2,7-8],术后其相关并发症时有发生,但系统报道缝线相关并发症较少。自1993年Nagar[4]报道,小儿疝囊丝线结扎术后发生缝线肉芽肿以来,目前研究认为,该并发症可能与编织的不可吸收丝线有关[5,9],相反,也有报道称缝线肉芽肿或脓肿与缝线无关[10],故与缝线相关并发症具体发病原因不详。

本研究结果显示,LH后SR发病率低至0.62%,与文献报道一致[4,8],但是SR发生侧留下瘢痕,降低微创美容效果,降低患儿家属满意度;且76.92%的SR患儿有过敏史,提示具有过敏史患儿为SR高危人群。文献报道也证实,线结肉芽肿发生可能与年龄、过敏史或肝功能异常有关,认为年龄越小,免疫应激反应越强烈[3,10]。82.35%的SR发生于术后3~6个月,提示缝线作为异质体,可能与机体免疫排斥反应有关。缝线的宿主反应时间取决于产品质量和低组织反应材料选择[1],尽管如此,一定程度的组织反应是人体免疫与炎症系统对异质体的一种平衡,对于有过敏史患儿,可能因这种平衡被破坏而发病。

本研究结果显示,SR发生时70.59%的线结环位于皮下浅层,线结环直径较皮下深部组织较短,而29.41%线结环位于皮下深部组织,即原内环口体表投影进针处伤口出现局部红、肿、痛、化脓反应,所有患儿在局部麻醉下取出线头,伤口很快愈合。分析其他原因,作者认为:(1)此种并发症多见于体质瘦小的患儿,尤其女孩,可能与瘦小儿皮下脂肪少而薄有关。(2)本组4例患儿伤口出现线头异物反应与术中结扎内环口打结过多有关,此后经过摸索认为术中结扎内环口时,只要缝线无破损,打结牢靠,线结尽量不超过3个等措施,常能避免此并发症发生。(3)腹腔镜术后内环口缚结处有线结异物感在本组并不多见,可能与作者术中注意将线结埋于皮下有关[4]。

本研究结果提示,大部分患儿术后3~6个月拆除线结环,创口无需特殊处理,很快愈合,且无腹股沟斜疝复发病例,提示已结扎鞘状突在术后3个月可能已经闭合,故推测可否在LH后3~6个月使用可吸收线进行结扎未闭鞘状突,可能避免SR发生,这值得临床医生思考。

综上所述,LH后3~6个月可发生SR,发病率低,可能与缝线材质或(和)宿主体质相关。拆除线结环后无腹股沟斜疝复发,但留下瘢痕影响微创美容效果,故可否在LH后3~6个月采用可吸收线结扎疝囊预防潜在并发症值得思考。目前,最理想的通用缝线尚不存在[1],因此,根据小儿腹股沟斜疝发病机制和解剖特征,需要小儿外科医生行疝囊高位结扎术时适时地进行选择和应用。本研究的不足之处是病例数太少和线结环未行细菌培养,有待后续深入研究。

[1]赵玉沛.普通外科缝合技术和缝线的发展历史现状和展望[J].中国实用外科杂志,2008,28(10):789-792.

[2]Rosenberg J.Pediatric inguinal hernia repair:a critical appraisal[J].Hernia,2008,12(2):113-115.

[3]Takahara K,Kakinoki H,Ikoma S,et al.Suture granuloma showing falsepositive findings on FDG-PET[J].Case Rep Urol,2013,2013:472642.

[4]Nagar H.Stitch granulomas following inguinal herniotomy:a 10-year review[J].J Pediatr Surg,1993,28(11):1505-1507.

[5]Calkins CM,Peter SD,Balcom A,et al.Late abscess formation following indirect hernia repair utilizing silk suture[J].Pediatr Surg Int,2007,23(4):349-352.

[6]Imamoglu M,Cay Ali,Sarihan H,et al.Paravesical abscess as an unusual late complication of inguinal hernia repair in children[J].J Urol,2004,171(3):1268-1270.

[7]Giseke S,Glass M,Tapadar P,et al.A true laparoscopic herniotomy in children:evaluation of long-term outcome[J].J Laparoendosc Adv Surg Tech A,2010.20(2):191-194.

[8]王军,周欣,罗正利,等.经脐双孔法腹腔镜治疗小儿斜疝750例的疗效评价[J].中华普通外科杂志,2006,21(6):425-426.

[9]Nagar H,Kessler A,Graif M.The role of ultrasound in the diagnosis of stitch granulomas following paediatric herniotomy[J].Pediatr Radiol,1999,29(11):803-806.

[10]Yamamoto N,Yamashita Y,Yoshiga D,et al.Occurrence of silk stitch abscess after surgery in patients with oral squamous cell carcinoma[J]. Med Oral Patol Oral Cir Bucal,2013,18(4):701-705.

10.3969/j.issn.1009-5519.2015.16.029

B

1009-5519(2015)16-2485-03

2015-04-01)

四川省教育厅基金资助项目(13ZB0245、12ZA050)。

何文飞(1982-),男,贵州铜仁人,硕士研究生,主要从事小儿外科临床工作,E-mail:hewenfeigr@163.com。

王城(E-mail:wangchengemail@126.com)。