一个“倔老头”的百年企业情怀

“真不简单啊,你现在真是不得了了,原来你是杀猪的企业,由内资企业变为一家国际化的企业”。

“我做来做去,还是杀猪卖肉”。

这是2015年3月20日,国务院副总理汪洋在河南漯河视察双汇集团第一工业园完毕,临上车时与双汇集团董事长万隆的两句对话。

“我做来做去,还是杀猪卖肉”,万隆的回答并不仅仅是在副总理汪洋面前的谦虚。这位被誉为“中国屠夫长”、“肉类工业的教父”、“肉类品牌创始人”的人,常常以不过是“杀猪卖肉”者自称。

万隆在漯河素有“头发很少,头皮很硬”之称,一直被认为很“自我”,别人很难改变他。有媒体这样描述万隆,“他能坚持到今日,靠‘杀猪卖肉将双汇带上销售500亿的高峰,一路闯关,堪称奇迹。万隆是从石缝中长出的一棵树,他倔强一生,与体制博弈,与资本过招,与行业陋习较量,甚至与自己的年龄赛跑,总是成为最后的赢家”。

翻看双汇的发展历程,正是万隆面对各种危机和困境,敢想敢做的“倔”劲,使一个连年亏损、资不抵债、濒临倒闭、年销售不足1000万元的国营小厂,逐步发展成为年产销售超500亿元的企业集团,中国最大的肉类加工基地,成就了万隆中国肉类工业教父,中国肉类品牌创始人的地位。

产业聚焦战略

万隆常常以“杀猪卖肉”自称,其实恰恰表达了双汇走的是一条“产业聚焦”路线。

业内分析人士认为,相当长的时间内,双汇选择了主业突出的产业聚焦战略。其思路是,把有限的资源和精力投入到一个主业上,依靠主业的发展带动相关产业,相关产业又反哺主业,支持主业进行市场竞争。这种策略来自于市场,也源于火腿肠大战中击败春都的经验。双汇把肉类制品作为自己的核心产业,一切相关产业都只能是为主业的发展服务。1998年后,双汇对产业链进行了横向延伸,并先后上马了纸箱包装、PVDC肠衣、骨素、香精、种植、养殖、大豆蛋白加工、商业连锁、软件等相关产业,全部为支持肉制品加工主业的发展。

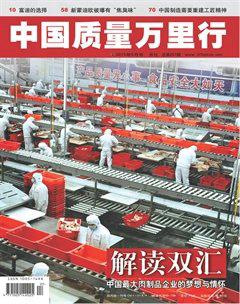

随着消费者生活水平的改善和对营养成分的重视,高温肉制品销量增长开始逐步放慢,特别是城市居民高温肉制品消费量正在下降。而在发达国家消费的生鲜肉中,冷鲜肉已占到90%左右,市场消费取向出现转变。2003年,双汇上马了生鲜冻品项目,并有意加大低温肉制品市场的投入和产能的扩大,就此形成了高温肉制品、低温肉制品、生鲜冻品三大业务。

综合来看,双汇走的路比较专一,始终围绕着肉类加工做文章,并做大做强。

“2000年,双汇引进第一条现代化、规模化、标准化的屠宰冷分割生产线,率先把‘冷链生产、冷链销售、冷链配送、连锁经营的冷鲜肉模式引入国内,实施品牌化经营,改变中国几千年卖肉没有品牌的历史。双汇冷鲜肉的引进,为屠宰业转型升级,调整产品结构,确保食品安全,找到了一个途径,闯出了一条路子,开创了中国肉类品牌。”

通过制定“六大区域发展战略”,双汇品牌得以迅速推广,冷鲜肉和肉制品也得以迅速推向全国。双汇的产业化成龙配套,产业集群效益大幅提高。

“新世纪的第一个十年,双汇通过冷鲜肉变革,发挥肉类联合加工的优势,在竞争中走出河南,走向全国。双汇肉类年产销量从50万吨发展到300多万吨,年销售收入从60亿元发展到500亿元,成为中国最大、世界领先的肉类供应商。”万隆曾自豪地对媒体说。

“我从不小打小闹”

1984年,双汇的前身“漯河肉联厂”在河南十大肉联厂中排名倒数第一,固定资产468万元,财务入不敷出,工厂濒临倒闭。自万隆担任厂长以来,万隆就决定大干一场,他力排众议,决定“砸锅卖铁”,咬牙上了当时全国最先进的火腿肠生产线。

国内卖猪难时,他又壮着胆子投资分割肉车间,获得出口资格,接下了出口苏联的分割肉订单。苏联解体后,企业失去出口市场,万隆焦虑不已。有一次他在火车上,看见对面旅客吃火腿肠,那时这还是个新鲜玩意儿,回到工厂后他就要上马这个项目。该项目投资高达1600万,等于押上几年来的身家,而且国内已有春都、双鸽等品牌,万隆力排众议,从日本、德国、瑞士、丹麦、奥地利买来世界一流的自动化设备,并把质检员的权力提高到了厂长之上,“我从不小打小闹。”万隆说。

1992年“双汇”火腿肠订货现场,当场签了8000吨订货合同。

1999年,他又提出销售冷鲜肉,改变中国生鲜肉类没有品牌的历史。

2012年3月7日,全国人大代表、双汇集团董事长万隆在讨论会上发言说,2012年继续向前推进双汇集团重组工作。重组以后集团公司产业分得很清楚了,上市公司做肉食加工这一块,上市公司做大做强,承担起重任。集团公司就成了一个控股公司,做肉食以外的事情。上市公司搞专业化,集团公司搞多元化。另外我们还搞了一个跨国公司,搞国际化。充分利用国内国际两个市场、两种资源,合理利用国外融资渠道,组建海外公司,实现大外贸、大流通、大市场、跨行业、跨地区、跨国经营。

万隆说:“十二五”期间,我们双汇集团要进行三个转变:第一个,过去我们的产品是高中低全覆盖,要向中高档转变;第二个,过去我们是速度效益型,要向安全规模型转变;第三个,由中国企业向国际化的大公司发展,要走出去,向外发展。中国企业要创造世界名牌。

国际化发展布局

2013年5月29日,双汇国际控股有限公司和美国史密斯菲尔德食品公司联合发布公告称,双汇国际将收购史密斯菲尔德已发行的全部股份,价值约为71亿美元(约合人民币437亿元),其中股权部分对价约为47亿美元,债权部分对价约为23亿美元。

时年万隆73岁,他正在完成自己最大的一个心愿:把双汇打造成具有国际影响力的品牌。

万隆曾表示,双汇集团要由中国企业向国际化大公司转变,使双汇的产品质量国际化、管理国际化、市场国际化、品牌国际化,全面走向国际,成为具有国际竞争力的双汇。

据了解,史密斯菲尔德公司成立于1936年,是全球最大的养猪及猪肉生产企业,2012年销售额达到131亿美元。而双汇集团是中国最大的肉类加工企业,总资产达200亿元,销售收入超过500亿元,并计划到“十二五”末销售收入突破千亿元。

“这是一个历史性的机会。”万隆如此评价,通过并购,双汇可以获得高质、优价和安全的美国产品以及史密斯菲尔德先进的运作模式和经营经验,成为一家全球领先的猪肉生产商和加工商。

万隆表示,国家鼓励和支持大企业“走出去”,食品企业更需要走出去,学习国外食品安全的先进经验和技术,也有利于产业的做大做强。对于双汇来说,收购史密斯菲尔德的目的是实现优势互补,加速双汇在全球的扩张步伐。

对于此次收购,万隆还说:“这是中美两个世界最大经济体内最大的猪肉企业的结合,集中了最先进的科技、资源、技术和人才,优势互补,将形成世界最大的猪肉企业,为全世界提供优质、安全的肉类蛋白。”

打造食品安全的百年企业

“‘瘦肉精事件给双汇全体员工上了一堂深刻、代价巨大的安全课,对双汇集团来说,是一场生死攸关的考验、刻骨铭心的教训”。

谈起2011年那场震惊全国的“3·15”事件,双汇集团董事长万隆的态度是,“双汇不能抱怨、不能推诿、不能退缩。”

邀请媒体参加职工大会,并在4000多双眼睛注视下现场举行新闻发布会,是万隆的坚持。据当时现场的媒体报道,双汇集团的4000余名员工,15分钟内坐满了这个漯河市最大的室内会场,没有人交头接耳。唯一的声音来自嘉宾席,那里坐着银行、机构投资者代表,以及当地工商、卫生、畜牧等部门的官员,还有30余位记者。再加上各地参加视频会议的双汇员工,总数超过万人。万隆第一个发言,“‘产品质量无小事,食品安全大如天,这句话我讲了十几年啦,央视十几分钟的报道,又给双汇全体员工上了一堂代价巨大的安全课。”他河南腔浓重,语速慢,中气足。

下属们担心场面失控,用了五天时间劝说他改变决定,直到会议之前,他们才彻底放弃游说这个倔老头。即使之前能预料到一切所谓的“失控”,万隆还是会在众目睽睽下召开新闻发布会,他就是这个脾气。

双汇集团在食品安全方面的积极做法,迅速扭转了“3·15”事件的不利影响,收到了良好的社会效果。2011年双汇集团当年销售收入达到503亿元,与2010年销售收入基本持平,顺利通过了“3·15”事件考验,成功挽回了消费者对双汇产品的信任。

“双汇成为国际化大企业以后,企业发展到哪里,食品安全就会做到哪里。这种责任重于泰山,不允许有一丝马虎!‘铁腕抓质量,铁心保安全,这是我们企业长期的战略方针。双汇收购史密斯菲尔德公司后,食品安全会做得更好。我们将切实为消费者负责,让13亿国人吃上‘洋品牌放心肉!”2014年3月15日,在双汇集团举办的“3·15食品安全警示教育日”活动中,万隆向消费者代表再次表明双汇集团将食品安全放在企业发展第一位、加速国际化战略布局的决心和信心。

万隆郑重承诺,食品安全大于天,双汇始终把“打造舌尖上的安全”作为企业发展的命根子,将以“铁腕抓质量、铁心保安全”的决心,打造食品安全的百年企业。

2015年万隆75岁。“今年,我们准备将史密斯菲尔德的品牌、技术、原料,整套引进中国。目前已经在郑州投资建厂,今年就要投产。肉制品加工的日产将达到100吨以上。从而让中国的消费者能够享受到美国的产品。”他对媒体表示。

——以双汇并购史密斯菲尔德为例