谁邀请鲁迅赴港讲演?*

——新材料的考辨与问题的再辨正

张钊贻

谁邀请鲁迅赴港讲演?*

——新材料的考辨与问题的再辨正

张钊贻

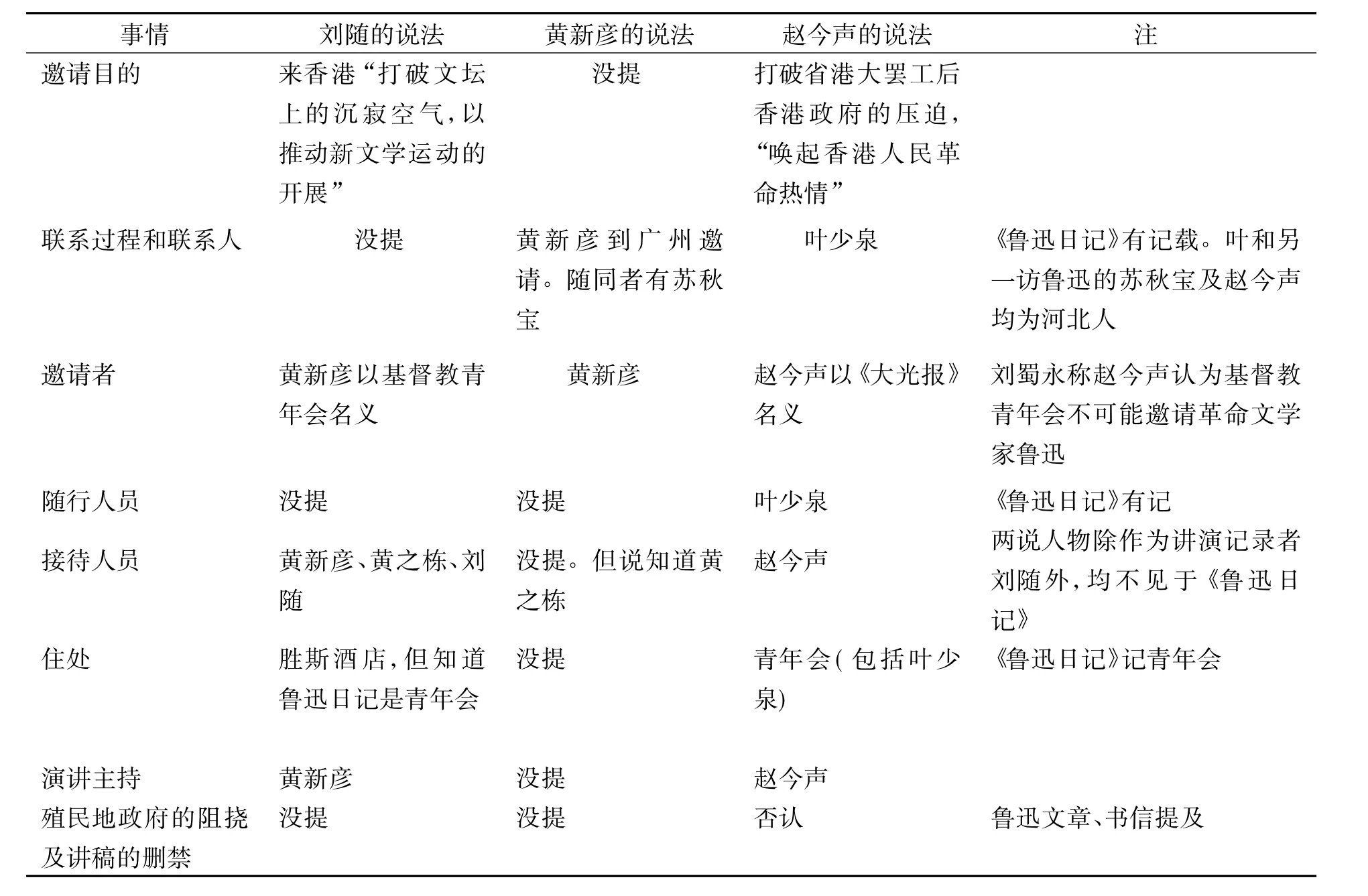

对于1927年鲁迅到香港讲演一事,曾记录鲁迅讲演的刘随于1981年回忆称,香港大学黄新彦博士邀请并主持其事,他自己也是接待人员之一。1993年赵今声发表文章,称鲁迅是他邀请,并由他一人主理其事。已故中山大学李伟江教授曾为文辨正两说,认为刘说不可靠,应以赵说为是。但赵说误记香港没有新闻检查制度,虽经笔者纠正,仍存在一些未解之谜。这次发现报纸副刊检查的案例,进一步证明赵今声误记,而鲁迅等所说属实。另外,对当时在香港大学任教的黄新彦博士,有进一步的了解。所谓黄新彦邀请鲁迅一事,实出自黄新彦本人。但黄新彦邀请鲁迅之说不太可能,刘随看来也并不认识黄新彦,李伟江的结论仍属可靠。赵说更符合当时历史状况的原因之一,恰恰是他记述中牵涉众多的基督教人物和组织而受到质疑的地方。经过上述辨正,赵说存在的一些疑团,也可以推出合理的解释。

鲁迅;香港;黄新彦;刘随

背景

1927年2月,鲁迅应邀到香港讲演两场,即著名的《无声的中国》及《老调子已经唱完》,影响深远。但关于鲁迅这次香港“两日游”,过去长期主要只是依据鲁迅本人的日记、书信和文章,对事情的来龙去脉和具体细节,都不是很清楚。根据这些有限的资料,我们知道鲁迅的讲演遭到香港殖民地当局的干涉,讲演稿发表时还遭到删禁①当时与鲁迅关系密切的广州《国民新闻》副刊《新时代》,编者梁式在发表鲁迅《老调子已经唱完》时加按语做出报道。按语发表日期未知,但确定在1927年3、4月间。转录自汉口《中央副刊》48(1927年5月11日),见薛绥之主编:《鲁迅生平史料汇编》卷4,天津:天津人民出版社,1983年,第232页。以下简称《生平史料》。另见鲁迅同年致章廷谦、孙伏园等书信(《鲁迅全集》第11卷,北京:人民文学出版社,1981年,第532、542页)及跟许寿裳的谈话(许寿裳:《广州同住》,见《生平史料》卷4,第269页)。。后来,鲁迅在7月11日写成的《而已集·略谈香港》中说:

本年一月间我曾去过一回香港……主持其事的人大约很受了许多困难,但我都不大清楚。单知道先是颇遭干涉,中途又有反对者派人索取入场券,收藏起来,使别人不能去听;后来又不许将讲

稿登报,经交涉的结果,是削去和改窜了许多。①《而已集·略谈香港》,《鲁迅全集》第3卷,第427页。辰江《谈皇仁书院》令鲁迅想起在香港讲演遭到香港政府干涉,该文发自香港,载北京《语丝》周刊第137期(1927年6月26日),见《生平史料》卷4,第233页。按:辰江姓谢,20世纪80年代尚在世,并出席有关香港文学史的研讨会。另参考吴灞陵:《香港的文艺》,见郑树森、黄继持、卢玮銮编:《早期香港新文学资料选(1927—1941)》,香港:天地图书有限公司,1998年,《三人谈》部分第5—6页,正文第8页。此书以下简称为《早期香港新文学资料选》。页码除特别注明外,均为正文部分。

基本上可以概括了上世纪80年代以前的研究状况。由于1949年后中国国内跟香港两地隔阂,加上史料的缺乏,研究长期没有进展,直到1981年以后才有转机,并随着中国内地与香港不断的交流而取得很大的突破。

曾经记录过鲁迅讲演并与鲁迅通过信的刘随,应邀回忆鲁迅在香港讲演,以《鲁迅赴港演讲琐记》(以下简称《琐记》)为题,发表于1981年9月26日的香港《文汇报》②原载1981年9月26日香港《文汇报》,见卢玮銮编著:《香港文学散步》,香港:商务印书馆,1991年,第25—28页。《鲁迅生平史料汇编》第4辑并未收录。。文章第一次介绍鲁迅在香港讲演的接待人物和情况,其中的主角黄新彦,从未在鲁迅研究文献中出现过。

1993年,庆祝香港大学建校80周年的《一枝一叶总关情》文集出版,内收赵今声(1903—2000)的《八十八岁自述》,首次简单提及他以《大光报》名义邀请鲁迅赴港讲演。文集主编刘蜀永后来发现刘随《琐记》一文,跟赵今声的说法大相径庭,于是通过书信访谈,写成《赵今声教授谈鲁迅访港经过》,对赵的回忆作了补充③初刊于《香港文学》第10期(1993年10月1日),后转载于《鲁迅研究月刊》1993年第11期,第38—39页。。马蹄疾(1936—1996)迅即联系赵今声,了解到陪同鲁迅到香港的叶少泉和苏秋宝的生平,草成文章发表,填补了《鲁迅全集》注释的一处空白④《关于叶少泉和苏秋宝》,载《广东鲁迅研究》1994年第3期,第55页。。多年一直研究鲁迅在广东的广州中山大学教授李伟江(1936—2000)得悉赵今声的文章后,于1995年先后四次向赵今声提出种种问题,均得到认真答复,对鲁迅赴港演讲的经过和情况有了更进一步的了解,于是开始起草《鲁迅赴港演讲始末考》一文,可惜只草成前五节便因癌症病逝,后由其后人及学生整理发表⑤《鲁迅世界》2001年第3期(9月),第21—31页;2001年第4期(12月),第47—53页。署名“卫工”。。文章认为赵今声的回忆基本上符合事实,并否定刘随的说法。作为“鲁迅在广东 ”的研究专家,李伟江的意见自然是不能忽视的。

笔者原来并非专攻“鲁迅在广东”的研究,2000年参与修订和整理李伟江的遗稿⑥《鲁迅粤港时期史实考述》,长沙:岳麓书社,2007年。,发觉《鲁迅赴港演讲始末考》的整理者在一些地方照搬赵今声的说法,缺乏必要的分析和核实,但当时只能做些初步的订正,主要是对香港有没有新闻检查制度及鲁迅演讲有没有遭删禁的问题,做了保留。后来查阅香港政府档案及当时报纸,证实香港实行过中文报纸新闻检查制度,纠正赵今声的误记。但对于检查制度的运作,尤其是对副刊的检查,仍缺乏例证;对其何时结束,亦未查到有关公告⑦关于香港新闻检查部分,曾以《鲁迅与香港新闻检查》发表于《东亚文化与中文文学》第2期 香港号(2006),第298—309页。后有补充,见《鲁迅在香港讲演遭删禁新探(上)》,载《上海鲁迅研究》春季号(2008年3月),第52—68页;《鲁迅在香港讲演遭删禁新探(下)》,载《上海鲁迅研究》夏季号(2008年6月),第63—75页。文章与李桃联署发表。。

本文是在李伟江的研究以及笔者后续补正的基础上,提供进一步证据以及新的材料⑧感谢前香港大学黎活仁教授提供陈君葆日记中有关材料。更感谢已退休香港新闻工作者及香港历史研究者周奕先生对本文初稿热情认真提供信息和批评意见,尤其是有关黄新彦的部分。,以支持李伟江的结论,并顺带对《鲁迅赴港演讲始末考》中一些推论和表述方式作进一步的辨正,避免无谓的争议。例如,刘随称鲁迅下榻胜斯酒店⑨关于胜斯酒店,据周奕复笔者电子邮件(2014年7月25日),是高等华人出入的场所,1930年代也举办画展。,但他也知道《鲁迅日记》所记的是青年会,胜斯酒店一说只是说明刘随自己的印象,所以问题不是太大,不足以根本否定他的记述。赵今声也有误记,而且是香港有无新闻检查制度,事情更重大,性质更严重,但我们显然不能因此便完全否定赵今声的说法。总之,回忆因年代久远,对于一些具体细节的误记,是否可以用来作为根本否定的根据,还需要分析辨正。又例如,我们质疑黄新彦没有亲自出来说明,以前也没有留下文字记录,因此不太可靠。这个质疑有一定道理,但我们没有清楚说明,何以赵今声同样也长期没有出来说明等问题,本文都试图补充解答。

本文所谓新材料,主要是两方面:(一)有关香港新闻检查制度历史及运作的补充材料;(二)关于黄新彦邀请鲁迅一说的新发现,并对由此展开的推论进行进一步的辨正。这些新材料,可以补足并支持李伟江的结论以及笔者后续补正的推论。

香港报章副刊新闻检查新证

笔者此前挖掘上世纪二三十年代香港新闻检查的案例,主要是新闻报道方面,例证不多①查现存《大光报》,1928年11月22日《中外要闻》中《张静江就浙主席之宣言》内文有不少方格,明显是新闻检查删除的痕迹。1933年11月关于“闽变”及一些国际新闻,也有不少方格。,副刊方面尤其缺乏。其中最接近鲁迅当时情况的是,1928年一位从汕头到香港的青年陈仙泉写给鲁迅的信②见《语丝》第4卷第7期(1928年1月28日),此文一向鲜为人注意,后来才与鲁迅按语一起收入新编《集外集拾遗补编》,《鲁迅全集》第13卷,第207—210页。,其中揭露了副刊检查,跟目前最详尽的陈谦有关回忆可以互相印证③陈谦的回忆初以《香港旧事闻见杂录》为题,连载于《广东文史资料》41、44、46、47(1983、1985、1986),后由广东人民出版社提供香港中原出版社出版,1989年8月又由广东人民出版社出版,但出版说明并无介绍陈谦。,并涉及与赵今声有密切关系的《大光报》,但只是报道,并非实例。后来发现了萧乾发表在香港《大公报·文艺》的《坐船犯罪记》④全文隔日连载,见《大公报》1939年11月13及15日的《文艺》副刊第734及735期。14日并无《文艺》。萧乾的回忆见《未带地图的旅人》及《鱼饵·论坛·阵地》,载《一本褪色的相册》,香港:三联书店,1981年,第94,158—159页;《未带地图的旅人:萧乾回忆录》,北京:中国文联出版社,1998年,第104—107页。,是研究香港中文报纸检查政策和历史的难得样本,可惜虽然是副刊,而且内容也超出抗日问题,但发生在1937年之后,还不能充分显示香港新闻检查制度的历史与运作。

这次补充的材料,是1933年《大光报》副刊的一篇文章。1933年11月,《大光报》副刊《大观园》连载了一篇署名“石不烂”的《从谈风月说到香港文坛的动向》⑤连载于《大光报》1933年11月14—20日。,其中因部分内容遭删除,致使一位读者“水人”误会文章没有讲清问题,编者遂加按语说明,摘要如下(标点符号有改换):

前刊石不烂君《从谈风月说到香港文坛的动向》一文,词意本甚圆满中肯,惜间有因形禁势格,不能刊出者,以致读者颇以未能获窥全豹为憾。——然此中原委,编者已于日前致石不烂杨春柳两君代邮中略为陈明。兹承水人君不弃,提出此点讨论……想系未审此间言论界之环境所致。查石君原作第“七”段“今后香港文坛应有的动向”,对“香港文坛的当前急务”,本曾提出四点,徒以环境关系,当时只能刊出“第四”一节,余均抽去,以□□□□补代。⑥见《大光报》1933年11月29日。

这段编者按基本上可以证明陈仙泉所说的是事实,而且也说明了:

(1)香港殖民地政府在上世纪30年代仍然执行省港大罢工时制定的新闻检查制度;

(2)审查不单是新闻,也包括副刊;

(3)审查的内容不止针对民族主义与殖民地矛盾斗争,也包括保守文化与文化革新的矛盾斗争;

(4)审查的落实已不限于出版前的审查,而是已落实在香港中文报纸编辑的自我审查上面。

至于偶然在报纸上看到的框框,看来是那些华人审查官为了向华民政务司交差以显示自己存在而留下的历史痕迹罢。

关于香港新闻检查制度的结束,笔者此前虽然推测香港殖民地政府在联合国公布《人权宣言》后政策改变所致,但未能找到有关的政府公告①据金尧如回忆,上世纪50年代初,香港中文报纸就仍需“每日由报社负责人签名送两份当日报纸给华民司审查”(金尧如:《香江五十年忆往》,金尧如纪念基金,2005年,第41页)。但据当时在《文汇报》工作的周奕称,报社签送的报纸是为了存档,并非审查。。近查香港殖民地政府在1951年7月1日公布实施《1951年刊物管制综合条例》(The Control of Publication Consolidation Ordinance,1951)的内容②Hong Kong Government Gazette,Supplement No.3(May 4,1951),pp.61—91.,尤其是关于对付煽动的规定,与《紧急情况规例条例》(Emergency Regulations Ordinance,旧译为《防卫法》)其实相去不远。由此推测,香港殖民地当局大概发现以《紧急情况规例条例》为依据的中文刊物检查制度,在《人权宣言》面前已不合时宜,于是改用法律条文而不是事前新闻检查来控制刊物和舆论。新条例既言“综合”,也就可以理解为对以前有关规定的取代,也可以说是对中文报刊事前审查的一种躲躲闪闪的取消罢。

本文的重点其实是关于黄新彦新材料的发现和有关辨正。

黄新彦与刘随及赵今声等说

刘随的《琐记》发表后,李伟江即多方设法,取得与刘的联系,期待他澄清一些问题,但均遭婉拒,令他莫名其妙③见李伟江:《鲁迅赴港讲演始末考》,《鲁迅粤港时期史实考述》,第203页。李伟江其实在《琐记》发表前已设法跟刘随取得联系。。李伟江由于刘随拒绝回答他的疑问,因而跟刘蜀永一样,怀疑刘随所以提出黄新彦邀请并主持此事的动机,隐指刘随是要为黄新彦青史留名而伪造黄的参与④李伟江:《鲁迅赴港讲演始末考》,《鲁迅粤港时期史实考述》,第203、206页。刘蜀永指出赵今声从未以邀请鲁迅访港一事“作为资本加以炫耀”,反过来也有怀疑刘随动机的意思(《鲁迅研究月刊》1993年第11期,第38页)。。刘随有这种动机虽然并非没有可能,但也没法证实。而且,这样的怀疑也不是没有问题的。赵今声固然已有一定的地位,无须借此为自己添加花环,但黄新彦究竟是谁,我们似乎先要弄清楚。

查香港大学(以下简称港大)在这段时间似乎有两位黄新彦。一位黄新彦(1893—1985)是化学家。另一位黄新彦是位中国文史教师,1931年蔡元培应邀到香港大学讲演,并与中文系师生合影,这位黄新彦博士就在其中⑤见单周尧主编:《香港大学中文学院历史图集》,香港:香港大学中文学院,第30—31页。按:港大在1912年设有“汉文科”,中文系则创建于1927年,是在鲁迅访港之后,如果这位黄新彦当时已经在港大任教,则严格意义上说还不是中文系老师。。刘随所说的黄新彦究竟是哪一位?据他所说,黄新彦“留学美国,对文学有很深的造诣,当时还兼任了香港《中华民报》总编辑”⑥《鲁迅赴港演讲琐记》,卢玮銮编著:《香港文学散步》,第25页。,似乎应该是教文史的那位。化学家黄新彦也是美国博士,20世纪40年代发表过一些旧诗⑦《社会公论》1947年第2卷第5期,第21页;第3卷第1期,第25页。,也写过歌颂大跃进的古诗⑧谢荣滚编:《陈君葆文集》,香港:三联书店,2008年,第267页。,但恐怕不算“对文学有很深的造诣”,而且就目前所见有关他的材料,亦没有当香港《中华民报》总编的记录。

对于两位黄新彦,化学家的生平材料比较多,综合目前所见资料(主要是网络资源)⑨主要参考《化学通报》1985年第9期;香港华人革新协会网站,http://www.hkcra.com/web/subpage.php?mid= 19&lang=cn;中国化学会网站,http://www.chemsoc.org.cn/。,我们知道化学家黄新彦的情况如下:黄新彦,1893年生,广东台山人。1917年美国芝加哥大学毕业,得硕士学位。1918年回国,任北京协和医学院教授。1923年又赴美在哥伦比亚大学从事研究工作,1924年获博士学位后回国,在港大药剂系任教①据周奕引英国解密档案,黄新彦在上世纪四五十年代是港大药剂系讲师(《香港左派斗争史》,香港:利文出版社,2002年,第66页)。按:英国大学制度的讲师,相当于美国大学制度的副教授与助理教授之间,故一般人亦泛称“教授”。关于《大公报》属下英文刊物Eastern Horizon的情况,根据周奕电子邮件提供的资料(2014年7月5日)。。历任广州中山大学化学工程系主任、南京中央大学教授②按:这些大学职衔时间不明,大概是兼任。、香港化学试验所所长。1932年8月中国化学会成立,参与起草宣言和简章,并当选为候补理事,第3、4两届理事。1938年开设新亚药厂,任厂长兼总化学师。1949年5月当选香港华人革新协会创会主席,历任第二至五届全国政协委员,挂名《大公报》旗下英文《东方水平线》(Eastern Horizon)社社长等职。1985年3月31日在香港九龙逝世,终年92岁。赵今声否定刘随一说时表示:“黄新彦确有其人,我也认识,但他未参与邀请工作,更未主持演讲会。”如果联系到刘蜀永和李伟江怀疑黄新彦可以因邀请鲁迅而作为“资本加以炫耀”③《赵今声教授谈鲁迅访港经过》,第38页。,则他们心目中的黄新彦,显然不是当时教中国文史的黄新彦。

刘随所说的黄新彦究竟是哪一位?前面已说过,这位黄新彦似乎应该是教中国文史的那位。化学家黄新彦也是美国博士,恐怕不算“对文学有很深的造诣 ”。然而,如果刘随是指中国文史教师黄新彦,则他主持鲁迅到香港演讲其实不太好解释。查当时香港大学的中文教学重点是弘扬国粹,一位受聘于持这种宗旨的机构的教师,竟然胆敢出面公开邀请鲁迅到香港讲演,是否激进到可以不顾自己事业前途的地步了?不免令人心里要打个问号。虽然我们不清楚这位文史教师黄新彦的宗教信仰,但我们至少知道,辛亥革命后一批前清翰林到了香港,办了个学海书楼,开坛讲学,他们后来多担任香港大学中文系的教职。1930年他们成立了中文学会,同年举办七次专题讲座,黄新彦亦参与其中。这些讲座包括:“温肃的《诗学源流》、赖际熙的《文学源流》、陈焕章的《依据孔教组织世界大同政府议》、林栋的《译学之过去与现在》、黄新彦的《中国对世界新文化之贡献》、傅秉常的《新民法关于婚姻问题》”等等④见学海书楼“关于我们”的简介,http://ypsilver.yp.com.hk/ypdiy/IndexMain.aspx?&lang=ch&cid=7011。关于学海书楼如何弘扬国粹,见骆伟:《弘扬国粹坚持不懈——香港学海书楼开展国学讲座历程、内容和特点》,《图书馆论坛》第26卷第7期(2007年12月),第220—225页。。熟悉文化保守主义观点的读者,大概可以由此推测黄新彦对新文化的态度和看法。抱着这种思想观点的人会欢迎鲁迅,未免有点匪夷所思。而且,所谓兼任香港《中华民报》总编,也值得怀疑⑤按:这份所谓香港《中华民报》,情况未详。上海则有《中华民报》,1912年7月由邓家彦创办,倾向同盟会,并由南社成员主持,已于1913年停刊。。

化学家黄新彦跟香港的爱国进步人士的关系不错,也长期支持他们的事业。他当过主席的香港华人革新协会,倾向进步,曾被香港殖民地政府列入黑名单;他也当过一间爱国进步的青年职业进修学院南方学院的校董,该学院后遭殖民地政府取消了注册⑥周奕:《香港左派斗争史》,第65—68、106页。。如果刘随所指的黄新彦是这位与香港爱国进步事业关系密切的化学家,的确可以令人联想到,如果他真的邀请了代表中华民族新文化的鲁迅,这件事对他的名声与地位可能会有某种锦上添花的效果。当然,人们也可以认为,化学家黄新彦已经是博士教授,又是政协委员和香港华人革新协会主席等等,是否还有攀附鲁迅的必要。要之,刘随会不会也是指化学家黄新彦呢?但他跟化学家黄新彦似乎不是很熟,在面对李伟江的函询时,竟无法介绍这位当时尚在世的关键人物。这对于刘随所谓他们一起接待鲁迅的说法,无疑是个疑点,则他所指的黄新彦似乎又是另外一位。

然而,如果刘随真的是指教中国文史的黄新彦,事情还是比较奇怪:首先,在20世纪20年代拿到美国大学文科的博士,应当是件大事,至少在文坛、在学界是件大事。试想胡适到1927年才真正拿到博士学位,则文科的黄新彦居然寂寂无闻,岂不奇怪,虽然他是在香港。而且,同一间大学在同一段时期有两位同名同姓的教授,也未免太巧合。化学家黄新彦的存在是确实的,而教中国文史的那位的存在,其实只是根据港大历史图册一幅照片的说明、中文学会讲演的记录以及从刘随记述中推论出来。现在刘随的说法含含糊糊,又婉拒澄清,令人怀疑。如果我们怀疑刘随的说法,则黄新彦“中文系师生”的身份,也就有必要重新核实。

查《香港大学中文学院历史图集》中,涉及黄新彦的图片说明分别是“中文学会师生”和“中文系师生”①单周尧主编:《香港大学中文学院历史图集》,第28—31页。。港大中文学会成立于1930年,看来是以中文系师生为基础的学术交流性质的组织,会员大概以校内为主,不限于中文系。化学家黄新彦对中国文化有兴趣,就完全可以加入。所以中文系黄新彦存在的根据,其实只有一幅照片的说明,不是很可靠。为此,笔者请教了《香港大学中文学院历史图集》的编者单周尧教授,可惜他不清楚中文系在1927年左右有没有黄新彦这位老师。笔者于是转而请教周奕先生。

周奕先生(1933—)是退休新闻工作者,1959—1987年间任职《文汇报》,是知名摄影家,现从事香港历史的研究。为什么请教他呢?因为周奕出版了至少两本关于香港历史的著作,其中《香港左派斗争史》一书多处提到黄新彦,已见前引。周奕先生非常认真热情地回复笔者的问题。原来周奕与黄新彦有过交往,曾在1960年一同赴星湖、从化考察,可惜没有照片留下。于是笔者将《香港大学中文学院历史图集》中黄新彦的照片扫描发给他看,虽然照片中的黄新彦跟他见过的黄新彦相差二三十年,他还是认了出来。为了慎重起见,周奕还专门找了《大公报》跟黄新彦有接触的同行核实,确定照片中人就是他们知道的黄新彦。也就是说,《香港大学中文学院历史图集》中有关照片的说明有误,应该是“中文学会师生”,而非“中文系师生”。查黄新彦出现的两张照片,都是中文学会组织邀请的讲演,作为会员,他在其中是很正常的。因此,上世纪二三十年代港大只有一位黄新彦,就是任教药剂系的化学家黄新彦。对于黄新彦,周奕还通过他在香港新闻界包括前香港新华社的领导的关系,认真查询了黄新彦的情况,可惜黄处事一向低调,除了挂名担任《东方水平线》社长一事有所了解,其他事情都不清楚,至于邀请鲁迅到香港,亦未有所闻。

但黄新彦邀请鲁迅一说,并非刘随在20世纪80年代的发明,而是出自黄新彦本人。黄新彦有一位港大的同事好友,也是香港爱国人士的陈君葆(1898—1982),其日记在1961年11月3日即记有这位黄新彦邀请鲁迅的谈话:

关于鲁迅在港的演讲,黄新彦说,仍记得有黄之栋其人,人们说他“大炮”[,]但看来倒关心时事,鲁迅讲演是新彦到穗时去请他来的,当时还和一位港大文科的学生苏秋浦一同去的,但苏这人也许久无消息了。新彦又谓鲁迅作了两次演讲,内容记得不十分清楚了,但末次讲话中有几句话颇有意思,就是说:“目前做人要无危险,最稳当是住在监狱里,外面有铁枝铁栏,内有狱卒看守保护,什么也不怕了。”这比喻得很好。②《陈君葆日记全集》卷4,香港:商务印书馆,2004年,第612页。

文中“大炮”为粤语,即吹牛。怎么引起这段谈话的背景和原因不详。其中提到了“苏秋蒲”,应为苏秋宝,跟鲁迅赴港有点牵连,但非关键人物;另外他还记得《老调子已经唱完》结尾的比喻,可见他应当也在鲁迅讲演的现场。此说比刘随的回忆靠谱些。赵今声、刘蜀永和李伟江的讨论,都是在陈君葆日记出版前进行的,他们显然没有接触到陈君葆日记这一材料。这一材料表面上可以增加刘随说法的可靠性,但仔细分析起来,反而问题更大。让我们先把陈君葆日记加上刘随和赵今声两说的问题列表整理一下:

?

还有,他们三说所牵涉的社会圈子,也值得比较:

?

他们的说法都有一个共同的缺陷,就是无法得到鲁迅日记和书信的印证。鲁迅日记书信都没有提及两位当事人,因此我们也无法仅仅用鲁迅日记书信作为否定任何一说的证据。当时在香港大学教书的黄新彦,对中国文化有浓厚兴趣,如果真是由他邀请,在中文报章对此事甚为重视的情况下,他竟并无片言只语留存,未免奇怪。后来他参与香港爱国进步活动,虽然在20世纪60年代私下谈及自己邀请鲁迅,却一直没有公开此事,甚至到了1981年刘随的文章在香港首要的左派报纸之一的《文汇报》发表,里面提到他的大名,他似乎对此也一无所知,毫无反应,实在奇怪。《文汇报》虽然重视这段信息,对这位香港前全国政协委员,就在邻近《大公报》担任《东方水平线》社长的黄新彦,竟没人跟进采访,而《大公报》方面也没有回应,即使两报有竞争的隔阂,都令人不好理解。总之,李伟江因此提出质疑,都是情理之中。赵今声虽然也对此事保持沉默多年,但他不涉文化界,与香港无甚瓜葛,人也早不在香港,所以事情虽然也有点不好理解,但到底跟黄新彦情况不同,我们稍后分析他在鲁迅访港真正扮演的角色之后,再作探讨。

但正如李伟江文章指出,刘说最大的问题是没有提关键人物叶少泉,黄新彦也没有提,刘随和黄新彦显然完全不知道叶少泉邀请鲁迅牵线联系的过程,而这在《鲁迅日记》中倒是线索清晰。据赵今声回忆,1926年赵因在《大光报》宣传孙中山主张引起广州国民党青年部注意,并邀请他回穗参观。陪同参观的有叶少泉,两人因“同乡”(其实只是同省)之谊,一见如故。叶少泉实际上是广州国民党青年部的交通员,此后秘密带宣传品到香港时即住在赵处,交谈中提起鲁迅,遂萌邀请鲁迅到香港的念头,“希望活跃一下香港的政治空气”,于是发生《鲁迅日记》所记叶君多次到访的事情。赵今声的回忆在时间上与《鲁迅日记》吻合,事情发展顺理成章,而且也详细到难以造假①赵还提到《大光报》总编陈卓章,按李伟江考订,即《鲁迅日记》中的“陈仲章”(《鲁迅粤港时期史实考述》,第206—207页)。。所以单就叶少泉一事,赵今声说法的可信程度就比刘随的要高得多。而李伟江抓住这点,也的确是抓到要害。

陈君葆所记黄新彦一说,虽提到苏秋宝,知道苏是港大文科生,但添了苏秋宝反而成了疑团,甚至是破绽。查鲁迅日记,苏秋宝只出现了两次,都与叶少泉一起,他出现在《鲁迅日记》的次数既少于叶,也没有全程在港陪伴鲁迅。鲁迅去了香港后,苏就没有再出现,这跟叶少泉一直保持与鲁迅联系,直至鲁迅离粤赴沪为止,关系明显不一样。可见在鲁迅赴港演讲这件事情中,即使苏秋宝起过作用,也只是个次要人物。而且对于苏秋宝,赵今声跟他两度同学,比黄新彦知道得更详细。据赵提供的资料,苏已于1925年毕业离开港大,当时在黄埔军校工作②《鲁迅粤港时期史实考述》,第208—209页。,工作性质不清楚。总之,苏秋宝怎么会跟黄新彦一起去邀请鲁迅到香港,中间太多漏洞,事情连接不上,可信性不是很大。

从他们的社会圈子来看,赵今声的圈子是内地到香港关心国事的留学生,以及支持孙中山革命的基督教报刊和教会人士。由他们来发起并组织鲁迅到香港演讲,比较顺理成章。然而,赵今声虽对邀请过程了如指掌,并说主持讲演并发表了讲稿,但对具体讲演的细节却屡屡记错,对历史大背景更自相矛盾。赵今声自相矛盾的回忆,主要在两件事情:第一是香港新闻检查制度;第二是基督教对中国社会改革的支持。对于新闻检查制度,有政府文献证明,有广泛的社会影响,作为密切关心中国政治和香港被殖民地政府压迫的他,竟然忘记和否定,而且,他邀请鲁迅到香港讲演的原因,不正是要打破省港大罢工后香港政府的压迫的吗?怎么对具体而鲜明的中文报章检查竟然忘得一干二净?实在令人难以理解。虽然,笔者推测原因是赵只是“社外”编辑,可能他实际上不了解《大光报》日常运作情况。而且,赵今声在香港的时间其实也不长(1923—1927年7月)。但这些理由似乎都不能完全解释他对香港观感的大改变。这个无意识的改变很有意思,值得注意。

当然,赵今声的说法若令人怀疑,主要还是缺乏过硬的证据。目前所能见到的《大光报》,是1992年北京国家图书馆缩微复印中心按广东中山图书馆所藏制作的缩微胶卷,1927年7月7日前,只得1923年7月25日一期和1926年2月13日一期,以后才开始比较齐全③另据《上海图书馆馆藏中文报纸目录(1862—1949)》,1982年12月,第20页。该馆藏有1922年2月2日(十周年纪念号)及1925年1月29日(春节号)。。所以赵的回忆仍缺乏《大光报》白纸黑字的证据。如果要质疑赵今声造假,则赵也有可能因与叶少泉等“同乡”熟悉,所以能编造自己邀请并主持鲁迅演讲一事。但赵事后已没有再跟叶联系,根本不知道叶的去向下落。另一方面,他也的确缺乏编造的动机,而且他看来也有很长时间没有关注中国文化界的事情,对鲁迅在建国后的崇高地位漠不关心,更无攀附之意。他也没有顾忌研究者可能会找出《大光报》或联系叶少泉等人,“揭露”他造假,没有“婉拒”任何提问,态度的确磊落得令人难以置疑。虽然,磊落的态度不能作为他叙述真实性的证明。

不过,恰恰就在理清上述两件自相矛盾的记述之后,我们可以看到,赵今声的说法更符合当时的历史事实和鲁迅赴港讲演的意图,比刘随的说法更符合实际,更符合逻辑,因而更有说服力。关于香港新闻检查的历史和运作,现在已基本上弄清楚,这里再补充一下基督教与中国社会改革的问题。

基督教会支持鲁迅演讲的问题

基督教青年会被当成是“黑暗反动的潜伏力”之一①莫伧白:《罢工后之香港》,《省港大罢工资料》,广州:广东人民出版社,1980年,第767页。,至少在省港大罢工期间一些革命者眼中如此,是个不争的事实。所以,从这个角度出发,提出“基督教青年会能邀请革命文学家鲁迅演讲吗”,这个问题是顺理成章的②刘蜀永:《赵今声教授谈鲁迅访港经过》,第39页。;李伟江再把问题引申为“鲁迅又会慨然应宗教团体之邀赴港吗”③《鲁迅赴港讲演始末考》(上),第29页。,也是上一个问题的自然逻辑推演。这种说法是否符合鲁迅当时的思想,姑且不论④查许广平《回忆鲁迅在广州的时候》一文中说:“鲁迅初到广州时,曾有一位不相识的基督徒来中大再三邀请到香港去讲演。”(《鲁迅研究资料》第1辑,第194页)这位基督徒应是指叶少泉。但李伟江在此文以铅笔加注称叶非基督徒,未知根据。即使叶非基督徒,在许广平的记忆中,鲁迅到香港讲演无疑是跟基督教团体或个人有关的。,但把革命活动与宗教团体对立起来,并不符合当时中国的历史情况。基督教支持国民革命有一定的传统,孙中山本人就是基督徒。就在1925年6月22日省港大罢工的前夕,“中国各教派的基督徒在上海的广东基督教堂开会,决定支持上海的罢工,并通电号召全国基督徒支持(五卅)运动”⑤South China Morning Post,22 June 1925.。可见当时中国基督教组织并不一定反对革命运动。把基督教组织置于革命运动的对立面,应该跟20世纪20年代的“非基督教运动”有关。对于“非基督教运动”的历史评价,即使是中国官方,也因观点与角度不同而有差异⑥最有意思的对比是共青团网站和统战部网站的介绍和文章:共青团网站对“非基督教运动”的简介称,运动使广大青年“认清了基督教会对华侵略的本质”,“提高了对帝国主义的认识”,基调是赞赏与支持(中国共青团网 >>团史展览馆 >>重大事件与活动 >>非基运动,2007,http://www.gqt.org.cn/695/gqt_tuanshi/gqt_ghlc/action/200704/ t20070414_18000.htm。);而统战部则发表文章强调区分不同性质的矛盾,纠正运动的偏差(中共中央统战部网站:《严格区别不同性质的矛盾——恽代英纠正“非基督教运动”的偏差》,2002,http://www.zytzb.org.cn/09/theory/shili/ 200909/t20090928_575881.htm l)。。这些不同的评价,反映了基督教在中国活动与影响的复杂性,但不管怎样,从当时的历史事实看,“非基督教运动”并没有阻挡中国基督教组织及其成员继续积极参与中国的社会改革甚至社会革命的活动。

其实,在刘蜀永据说是根据与赵今声通信写成的《赵今声教授谈鲁迅访港经过》一文中,所谓“基督教青年会能够邀请革命文学家鲁迅演讲吗”一句,恐怕并非出自赵本人,因为并不符合赵今声的回忆。只要对照一下赵今声给李伟江的四封信就可以看得出来,基督教组织和人物可谓贯穿了鲁迅赴港讲演的整个过程。首先,《大光报》本身就是一份基督教的报纸,是孙中山在辛亥革命成功后经过香港,特别召集一半基督徒倡议创办的,目的是深化社会改革⑦见李志刚:《香港教会掌故》,香港:三联书店,1992年,第119—122页;李家园:《香港报业杂谈》,香港:三联书店,1989年,第45页;陈谦:《香港旧事见闻录》,香港:中原出版社,1987年,第215页。。该报总编陈卓章欣赏赵今声支持孙中山革命的文章,并成功地向《大光报》董事长、基督教会姓张的牧师推荐赵为《大光报》“社外编辑”,经常为该报写社论。还有,为赵牵线联络成功邀请鲁迅到香港的叶少泉,既是国民党青年部的干部,也是一名基督徒;而赵联系基督教青年会为鲁迅提供住宿和演讲场地,都得到该会的“总干事也是个爱国者”的同意和支持⑧赵今声致李伟江信(1995年8月8日),见李伟江:《鲁迅粤港时期史实考述》,第220—222页。。

这里值得对陈卓章做一点补充。赵今声上面对陈卓章支持孙中山三大政策的忆述看来是可靠的。我们知道,在1927年3月拜访过鲁迅并在《鲁迅日记》中记下的“陈仲章”,其实就是《大光报》总编陈卓章。据赵今声说,陈于1927年5月因与经理意见不合而离开《大光报》。这意见不合很值得注意。查《华侨日报》在“四·一二”清党后发了一条新闻。新闻的目的是澄清《华侨日报》(包括《循环日报》)遭广州当局审查,并非内容有问题,而是清党后稳定人心的举措,并强调《华侨日报》与广州政府“宗旨不相违背”。新闻后面还举出《大光报》遭广州政府“禁止入口”做对比,意谓《大光报》在“四·一二”后有违碍言论,并引述广州政府的启事称,《大光报》“现经遵照本会(按:指广东省特别委员会宣传委员会)取缔出版物条例”,禁令可以取消①《华侨日报》1927年4月28日。。从违碍到遵命,《大光报》在“四·一二”前后的变化,与陈卓章因意见不合而离开,时间上非常吻合,其间明显有一定联系,也可以说明赵今声所说陈卓章对他支持孙中山三大政策的欣赏,并非是没有根据的。

《大光报》总编陈卓章和青年会那位“总干事”对鲁迅演讲一事的支持,看来并非个别人爱国的“良心发现”,而是有更深层次的原因,跟基督教青年会的理念及其当时社会实践政策有关。其实,19世纪末、20世纪初,基督教会在世界革命潮流的冲击下,内部已出现矛盾,青年会由于其成立的初衷和目标,更是首当其冲。根据邢军对中国基督教青年会的研究②本文有关基督教青年会历史的部分,除特别注明外,均依据邢军著,赵晓阳译:《革命之火的洗礼——美国社会福音和中国基督教青年会1919—1937》,上海:上海古籍出版社,2006年。按:此书的“图书出版编目数据”则称赵晓阳编译,未知是否有删节。,青年会热心参与社会改革有其理念上的原因。青年会成立于1844年,虽源于英国,却蓬勃于美国,成为当时新兴福音派(Evangelicalism)理念的代表组织,是“新产生的福音派的派生物和表现形式”③邢军:《革命之火的洗礼》,第16,44—45页。。所谓福音派,可以说是基督教试图摆脱神学和教条约束的世俗复兴运动,所以对社会问题和改革特别关注,后来受社会主义思潮影响,更出现“社会福音”的主张,其中对劳工问题的探讨和对资本主义的批判,明显带有广义的社会主义倾向。美国积极主张“社会福音”的著名人物当中,就有亨利·乔治(Henry George,1839—1897),他反对资本主义和提出一些社会主义性质的经济主张,对孙中山产生了很大的影响④参考夏良才:《论孙中山与亨利·乔治》,《近代史研究》1986年第6期,第38—55页。。

当然,作为一个旨在拯救全人类并受实业家资助的宗教组织,其内部也有强大的调和社会矛盾以及避开政治而只专注社会福利和救济的倾向,这种倾向自然有时难免与社会改革的主张相抵触。两种倾向,互相矛盾。作为深受福音派影响的基督教青年会,当时在亚洲这个非常动荡地区的活动,也就不可避免地摇摆在这种非激进调和与激进改革的矛盾运动之中。由于亚洲社会政治问题突出,我们很容易找到青年会支持各国社会改革案例,例如,在1903年日本青年会为当地社会主义运动及其反战运动大会提供场地⑤Sen Katayama,The Labour Movement in Japan,Chicago:Chalrles&Kerr(1918),pp.80—81.Sen Katayama即片山潜,书名原题为《为了社会主义》。。至于中国,中华基督教青年会原是北美青年会在中国扩张的一部分,原来“社会服务”的工作中心,在“五四”运动的冲击下,“集中到社会改革和政治重建方面来”⑥邢军:《革命之火的洗礼》,第16,44—45页。。这一转移引起中国基督教在1920、1924、1927年三次较大的公开论战,可以说为后来中国“三自”爱国会的形成打下基础。即使在1946年的香港,香港基督教女青年会创办劳工妇女夜校,便得到爱国进步分子的支持和参与,后来遭到香港殖民地政府干涉,终于被搞垮⑦周奕:《香港左派斗争史》,第45—47页。。

在这种复杂矛盾的背景下,《大光报》和青年会愿意出面邀请及支持鲁迅到香港演讲,其实一点都不奇怪,何况他们所承担的责任与工作其实也很有限。至于黄新彦,虽然后来积极参与香港爱国进步教育和文化事业,但我们看不到他当时乃至后来跟基督教组织如青年会有什么关系。缺乏与基督教的联系,反而成了黄新彦说法的一个疑点。

结束语:谁真正邀请了鲁迅?

综合比较赵今声、刘随和黄新彦的说法,证明赵今声的说法除了主要部分有鲁迅的日记支持外,还比较符合邀请者的意图和鲁迅讲演的目的性和针对性。刘随将鲁迅与文化保守派的人物如黄之栋联系起来,以保守的《华侨日报》所反映的鲁迅演讲效果为鲁迅的演讲目的,并不符合鲁迅演讲与有关文章的精神。当然,鲁迅讲演影响自可以有多样性,并不排除刘随他们的解读在一定程度上的合理性,但讲演推动香港新文化的发生其实只是一种“副作用”,一种派生效果,只是事情的一面,是香港殖民地政府文化政策可以接受的一面,是紧跟这一政策的文化保守主义华人可以接受的一面,可惜并非讲演关键的一面,即抨击殖民统治,要求民族独立自强的呼声,亦即香港殖民地政府中文报章检查制度要千方百计封杀的内容。说得更尖锐一点的话,鲁迅在香港“打破文坛上的沉寂空气,以推动新文学运动的开展”,只是他讲演遭阉割了的影响。

跟香港教育界和保守报章关系密切的刘随,除了记录和发表了鲁迅《无声的中国》讲演记录,显然并未参与邀请鲁迅到香港的过程,甚至是否与闻其事都成问题,所以他的说法除了聆听讲演及做了记录的事实,其他事情的可靠性都非常值得怀疑。笔者倾向认为,刘随的说法起码就邀请与接待等问题而言,是编造出来的。他把自己放进接待鲁迅的三人团,我们可以认为是刘随在抬高自己。刘随不得已把黄之栋也算进去,可能是因为他的《无声的中国》记录稿是经过编辑黄之栋审查、删定而且联名发表的;把黄新彦算进去,可能是因为听到过黄新彦邀请鲁迅的传闻。他极可能根本不认识黄新彦,以致在面对李伟江的查询时,无法回答问题。如果刘随真的与黄新彦合作接待鲁迅,完全可以把这位化学家介绍给李伟江,或把这位当时还在世的化学家请出来,或至少可以让李伟江去找认识这位化学家的组织或人物。他的“婉拒”无疑是个致命伤。如果刘随的说法的确是编造出来的,则他介绍的黄新彦,也很值得怀疑。例如,所谓《中华民报》总编之说,基本上可以否定。

至于黄新彦自己的说法,有一点令我们难以理解。黄新彦虽然是个化学家,但他显然对中国文化还有兴趣,因此他邀请鲁迅来香港也不是不可能的。但之后在1930年参加中文学会,这个圈子跟鲁迅的思想主张正好相反,有点奇怪。其中是否有转变?后来参与爱国进步活动,是否也有转变?我们都不清楚,也不想凭空推测。人是复杂的,历史是复杂的,当然也不能排除黄新彦因爱好中国文化而被拉进这个圈子。黄新彦是否有转变,这跟谁邀请鲁迅一事,看来关系也已经不是太大,目前也只能留下一个历史的问号,让香港历史研究者去解决。

黄新彦说最大的问题,还是他到广州并带苏秋宝去邀请鲁迅。《鲁迅日记》提及苏秋宝,但没有提黄新彦。如果是他跟苏秋宝去邀请,那么《鲁迅日记》所记的叶少泉与苏秋宝的拜访又是怎么回事?如果鲁迅只是漏记黄新彦与苏秋宝来访并邀请,如果传达邀请的并非叶少泉,那么我们如何解释叶少泉全程陪伴鲁迅?而且,许广平明明说邀请者是个基督徒,而且是“再三邀请”,并非只到访一次①《回忆鲁迅在广州的时候》,《鲁迅研究资料》第1辑(1976年),第194页。,而我们一次也没有看到黄新彦在《鲁迅日记》中出现,也看不到黄新彦与基督教组织有什么联系。因此,笔者倾向认为,黄新彦的故事也是编造出来的,他很可能从苏秋宝处听到邀请鲁迅的事情,而将叶少泉换上自己。他为什么要编这个故事,不得而知,但刘蜀永和李伟江推测刘随的动机,虽然可以用在刘随身上,但似乎还不适合黄新彦本人。相对于赵今声,黄新彦的地位显然不会更低,如果赵可以不要这个“资本”,黄更可以不要。而且对处事低调的黄新彦来说,争这个“资本”似乎也不很符合他的性格特征。当然,这都只是按照目前我们所知道的黄新彦的推测。

反观赵今声的记述,对邀请鲁迅的过程很清楚,其中一些人物有鲁迅日记的凭证,邀请的动机也符合历史背景的大环境和鲁迅的反应,虽然讲演的具体细节存有不少问题。赵说最大的问题,自然是缺乏关键事实的证据,例如没有鲁迅等的记述,也无法找到《大光报》的记载,使他的突然出现不得不令人感到非常突兀。赵今声如果是全程接待,则鲁迅没有在日记上记上一笔,实在于理不合,而且作为河北人的赵今声,跟拜访过鲁迅的叶少泉一样,无须依赖许广平翻译,应该跟鲁迅交流没有什么大障碍。赵今声称他记录并发表了鲁迅两次讲演,但现存的《大光报》没有那段时间的存报,无法证明。而且,有一点是值得注意的:赵今声没有说他写过任何记述鲁迅讲演的回忆或感想,这跟身为《大光报》“社外编辑”并且自掏腰包邀请鲁迅的他,是否有点令人觉得奇怪①赵今声在回答李伟江问题时说,他“未在《大光报》发表欢迎欢送鲁迅先生的文章或社论,因为鲁迅已是全国有名人物”(《鲁迅粤港时期史实考述》,第224页)。赵的解释一点也没有说服力。保守的《华侨日报》尚且登了好几篇有关鲁迅的文章,如果《大光报》真的一篇也没有,实在不好理解,虽然我们目前无法证实。?这是李伟江质疑刘随所谓黄新彦邀请说的相似理由,但赵今声和黄新彦到底有些不同。如果我们可以肯定上述赵今声邀请、接待鲁迅的真确性,对赵说存在的一些问题其实也可做出合理的推测和解释。

首先,仔细分析一下赵说,如果属实,我们可以这样认为,真正推动鲁迅赴港演讲的其实是叶少泉。叶少泉说服了鲁迅,也打动或说服了赵今声。赵今声虽然关心中国改革,但他显然不关心中国文坛或文化界的动态,即使在1949年以后鲁迅在中国提升到极度崇高的地位,他也充耳不闻,仿佛生活在另一个世界。我们至少可以因此推论,他主要关心的是中国的社会和政治层面的改革与革命,对文化与“国民性”问题没有兴趣;对这些问题在中国现代化进程和社会改革的重要意义,他跟鲁迅其实也没有多少共同语言。所以,赵今声对鲁迅讲演的内容,要么没有兴趣,要么听不懂其中意义,由是印象不深,事后也不关心鲁迅的动向,回忆起来自然就会出错。例如,他屡屡把着重谈文学文化的《无声的中国》,当成通过讨论传统文化来抨击异族统治的《老调子已经唱完》,恐怕就并非偶然。所以,跟刘随的文化教育圈子不同,赵今声很可能根本写不出关于鲁迅的文章。而鲁迅在日记中没有提他,也可能是出于没有共同语言这个相同的原因罢。

但还有一个可能原因。即使赵今声是鲁迅赴港讲演实际上的邀请者,但真正奔走其间的是叶少泉,而且就在鲁迅短暂的访港期间全程陪伴的,除了赵今声之外,也是这位叶少泉。叶少泉陪鲁迅到香港,一同下榻青年会,一同出席赵今声的欢迎便宴,陪同游览香港市容,最后陪同鲁迅回广州②刘蜀永:《赵今声教授谈鲁迅访港经过》,第38页;赵今声1995年9月20日致李伟江信(《鲁迅粤港时期史实考述》,第224页)。。赵今声没有提叶少泉是否听了鲁迅的讲演,但从上面活动的参与情况,很难想象叶少泉在鲁迅讲演的时候没有陪伴左右。由是观之,真正“全程”陪同鲁迅的其实是叶少泉,叶少泉恐怕比赵今声更能接近鲁迅。鲁迅因此忽略这位没有多少共同语言的具体负起邀请责任的赵今声,恐怕也有一定的客观原因罢。也许,鲁迅心目中的邀请者是叶少泉。而鲁迅听说的干涉、捣乱的传闻,即使赵今声加以否定,也就不能作为否定赵说的根据,因为鲁迅身边还有一个“激进”的叶少泉。由于上述两个原因,尽管赵今声名义上主持这次邀请,出钱出力,实际上成了陪衬人物。尽管赵今声说,是他听到叶少泉认识鲁迅,于是“突发奇想”想请鲁迅到香港做报告③见赵今声1995年8月8日致李伟江信,《鲁迅粤港时期史实考述》,第220,221页。,但从上面的事实看来,他不可能那么积极,至少不可能比叶少泉积极。他在回答李伟江询问时说:“过去并没有把这件事看成什么大事。”④见赵今声1995年8月8日致李伟江信,《鲁迅粤港时期史实考述》,第220,221页。看来确是事实,并非自谦之词。

最后,关于赵今声否定香港中文报纸受到审查一事,这是赵说自相矛盾的致命伤。赵对此“失忆”的唯一解释,也许是人们的记忆难免受回忆时的环境和气氛影响。香港过去殖民压迫的黑暗历史事实,在他回忆的时候,恐怕已经被后来自由繁荣国际大都会的形象所掩盖,所洗刷干净了罢。

[责任编辑:李青果;责任校对:李青果,赵洪艳]

I026.6

A

1000_9639(2015)01_0038_12

2014—06—26

张钊贻,澳洲昆士兰大学教授。