汉语并列连词的历史演变*

唐钰明,徐志林

汉语并列连词的历史演变*

唐钰明,徐志林

汉语并列连词的发展在汉语史上呈现出较为齐整的历时更迭现象,并且经历了大体相同的虚化过程:动词—介词—连词。另外,它们在现代汉语方言的地域分布,表现为南北两大不同系统:客、粤、闽保留中古乃至上古的用法,北方方言以及湘、赣则是近代汉语的直接承传。

并列连词;历史概貌;地域分布

学者们已从横的角度对汉语并列连词①本文仅对并列连词的主体部分“暨、及、与、和、跟”进行考察,其他的不在讨论之列。的不同切面作过研究②徐萧斧:《古汉语中的“与”和“及”》,《中国语文》1981年第5期;大西克也:《并列连词“及”“与”在出土文献中的分布及上古汉语方言语法》,《古汉语语法论集》,北京:语文出版社,1998年;王克仲:《先秦虚词“与”字的调查报告》,《古汉语研究论文集(2)》,北京:北京出版社,1984年;陈永正:《西周春秋铜器铭文中的联结词》,《古文字研究》(第十五辑),北京:中华书局,1986年;刘坚:《试论“和”字的发展》,《中国语文》1989年第6期。,本文着重从纵的角度考察它们的历史概貌和地域分布。

一、历史概貌

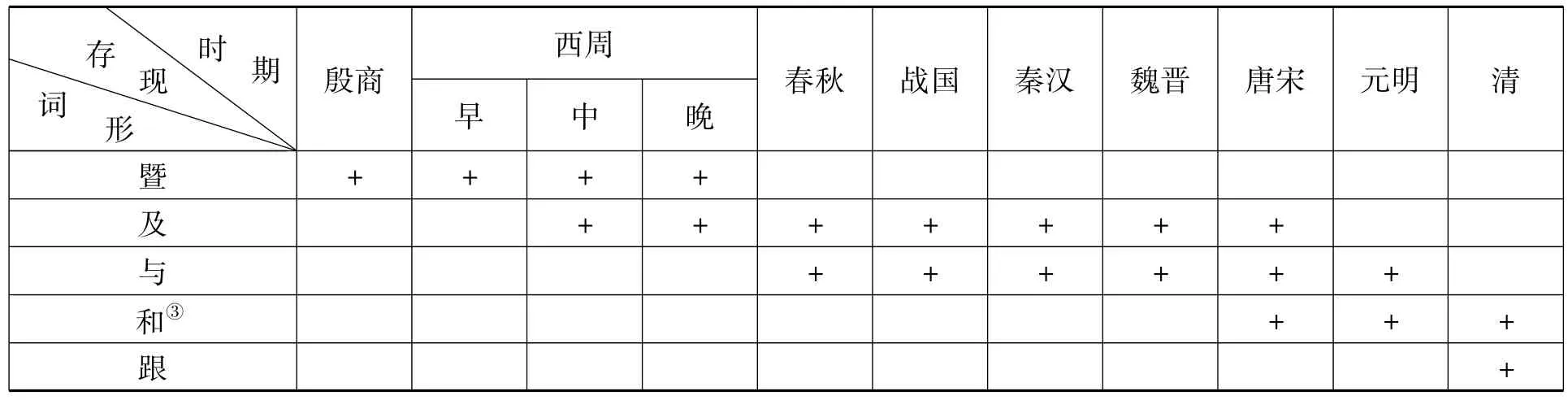

汉语并列连词的发展在汉语史上呈现出较为齐整的历时更迭现象,见下表:

表1 汉语并列连词的历时发展

(一)并列连词“暨”①“暨”字甲骨文作、、,金文作、、,三体石经作。《说文解字》:“眔,目相及也。从目从隶省。”《方言》卷3:“关之东西曰,或曰及。”《尚书·皋陶谟》“暨益奏庶鲜食”,“暨”字三体石经作“”;《无逸》“爰暨小人”,郑玄《诗谱》引作“爰洎小人”;《尧典》“稷、契暨皋陶”《说文八上·臮部》引《虞书》作“臮咎繇(皋陶)”,可见“眔”、“”、“臮”与“暨”同。为简便起见,本文通写为“暨”。最早见于殷商甲骨文,“及”出现于西周中期铜器铭文,“与”见于春秋简帛,“和”见于唐宋,“跟”则是清代的产物。普查古文字资料以及传世文献②普查过甲骨文、金文、战国秦汉简帛以及传世文献等六十七种资料,书名、数据从略。,“暨”在春秋之后已不大使用,典籍略有使用应是仿古的表现。“及”在唐宋之后,“与”在元明之后,也大体如此。

(二)上表所展现的并列连词,通常都经历了相同的虚化过程:动词—介词—连词。兹就“暨”、“及”、“与”、“和”在文献中的虚化情况,分别按动、介、连的顺序举例如次。

1.“暨”

(1)壬子卜,争贞:惠越呼,暨插?(《甲骨文合集》6855正)/列子提屦,跣而走,暨乎门曰:“先王既来,曾不发药乎?”(《庄子·列御寇》)

(3)壬寅卜:祝于妣庚暨小妾。(《小屯南地甲骨》1060)/御于妣辛暨父丁。(《甲骨文合集》22099)/用飨王出入使人暨多朋友。(《卫鼎》)

2.“及”

(1)贞:弗其及今十月雨?(《甲骨缀合新编》223)/隹王令保及殷东周五侯。(《保卣》)

(3)殹妊及仡人从。(《格伯簋》)/以乐嘉宾及我父兄庶士。(《儿钟》)/于以盛之?维筐及筥(《诗经·召南·采蘋》)

3.“与”

(2)将與吾君并立于世,齿长于会同。(《中山王壶》)/外之则将使上觐于天子之庙,而退与诸侯齿长于会同。(《中山王壶》)

(3)非恁(信)与忠,其谁能之?(《中山王鼎》)

4.“和”

(1)天时不如地利,地利不如人和。(《孟子·公孙丑下》)

(2)老去和头全换却。(《敦煌变文集·地狱变文》)

(3)已是黄昏独自愁,更着风和雨。(陆游《卜算子·咏梅》)/宋江和戴宗两个面面相觑,各做声不得。(《水浒传》40回)

(三)将出土文献与传世文献结合起来考察,“暨”、“及”、“与”、“和”的嬗变轨迹颇为清楚,它们相互间不乏变换④唐钰明:《古汉语语法研究中的“变换”问题》,《中国语文》1995年第3期。的实例。

1.“暨”变换为“及”、“与”

(2)禹拜稽首,让于稷、契暨皋陶。(《尚书尧典》)/禹拜稽首,让于稷、契与皋陶。(《史记五帝本纪》)

2.“及、与”变换、共见

(1)今公乃征甲及粟于周……吾无征甲与粟于周。(《战国策·西周策》)

(2)自昼甲将乙等徼循到某山,见丁与此首人而捕之。此弩矢,丁及首人弩矢也。(《睡虎地秦简·法律答问》)

(3)习习谷风,唯风及雨;将恐将惧,唯予与女。(《诗经·小雅·谷风》)

(4)二公及王乃问诸史与百执事。(《尚书·金滕》)

3.“与、和(共、同)”变换、共见

(1)洪义和洪信,协冤恨把人凌辱……怕见他洪信与洪义。(刘知远《诸宫调》)

(2)三十功名尘与土,八千里路云和月。(岳飞《满江红》)

(3)落花与紫盖齐飞,杨柳共春旗一色。(庾信《三月三日华林园马射赋》)

(4)杨三官人同那妻子和当值去客店解一房歇息。(杨温《拦路虎传》)

(四)连词如何与介词区分,是一个颇为令人困扰的老问题。笔者以为,须就以下几方面作综合的考察。

1.看看是否能够省略。下列前五句的“暨”、“及”、“与”均可省略,是连词;后一句的“及”不能省略(省略后语义不明),是介词。

(2)令女司乃且旧官小辅暨鼓钟。(《师嫠簋》器铭)/令女司乃且旧官小辅、鼓钟。(《师嫠簋》盖铭)

(4)每吴中有大徭役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟。(《史记·项羽本纪》)/每有大徭役及丧,梁常主办,阴以兵法部勒宾客、子弟。(《汉书·项籍传》)

(5)是杀无罪之民以兴无道与不义者也。无道、不义者存,是长天下之害,而止天下之利。(《吕氏春秋·孟秋纪·禁塞》)

(6)晋侯、齐师、宋师、秦师及楚人战于城濮。(《春秋经僖公廿八年》)

2.看看前后两个成分位置互换之后,语义是否有变。下列前四句互换后语义不变,是连词;后二句互换后语义不同,是介词。

(1)维岳降神,生甫及申。维申及甫,维周之翰。(《诗经·大雅·崧高》)

(2)晋荀息请以屈产之乘与垂棘之璧假道于虞以伐虢。(《左传·僖公二年》)/晋人以垂棘之璧与屈产之乘假道于虞以伐虢。(《孟子·万章上》)

(3)乃施邢侯而尸雍子与叔鱼于市。(《左传·昭公十四年》)/遂施邢侯而尸叔鱼与雍子于市。(《国语·晋语九》)

(4)楚人有鬻盾与矛者。(《韩非子·难一》)/人有鬻矛与盾者。(《韩非子·难势》)

(5)吴与越战,越人大败……后越与吴战,吴人大败。(《战国策·韩策》)

(6)勋名共山河同久,志业与金石比坚。(《北齐书·魏收传》)

3.看看前面可否添加其他成分,可加就不是连词。以下用例的前句貌似连词,联系后句细加辨析,可确定其为介词而非连词。

(1)汤誓曰:“时日害丧,予及女皆亡。”民欲与之皆亡,虽有台池鸟兽,岂能独乐哉?(《孟子·梁惠王上》)

(2)陈乞、鲍牧及诸大夫以甲入于公宫。(《左传·哀公六年》)/田乞、鲍牧乃与大夫以兵入公宫。(《晏子春秋·内篇杂下》)

(3)士蒍与群公子谋……士蒍又与群公子谋。(《左传·庄公二十三年》)

(4)然则凤凰、麒麟与鸟兽等也……然则凤凰、麒麟都与鸟兽同一类。(《论衡·讲瑞篇》)

(5)今夜我和你先做夫妻……我既和你做夫妻,恁你行。(《碾玉观音》)

(6)宝姐姐和你好,你怎么样?宝姐姐不和你好,你怎么样?(《红楼梦》第21回)

二、地域分布

地域的分布,既有历史性,又有现实性。

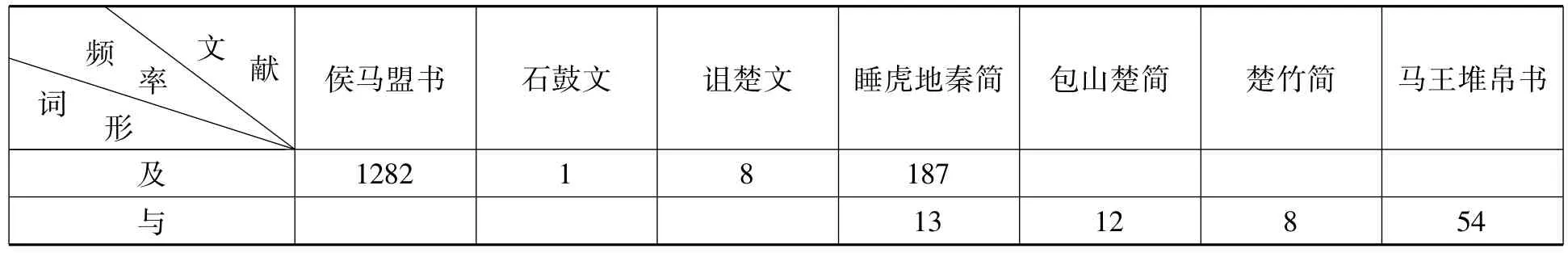

(一)历史犹如河道中已经流逝的水,要追溯它的原貌并不容易。通过对出土文献的考察,上古时期“及”、“与”的地域性还是比较清楚的,其大体面貌如下表。

表2 上古时期“及”和“与”的地域性比较

(1)在上表所展现的材料中,侯马盟书、石鼓文、诅楚文、睡虎地秦简属于秦晋之物,而包山楚简、楚竹简(特指《战国楚竹简汇编》所收)、马王堆帛书则属于楚地之物。很明显,秦晋之地用“及”,而楚地用“与”。再核查传世文献,虽然它们历经增删移易,但也大体呈现出如下倾向性:具有秦晋背景的《战国策》、《商君书》常用“及”,具有齐楚背景的《论语》、《孟子》、《庄子》、《荀子》以及屈原赋,用“与”不用“及”。

(2)以上只能说是一般的判断。实际上,睡虎地秦简在使用“及”的同时,也使用“与”(约占7%);而马王堆帛书之中未列入统计的《五十二病方》,在使用“与”(10例)的同时也使用“及”(9例)。这种“你中有我,我中有你”的状态,应该是新旧交替的映像,反映出历史的复杂性。尽管如此,并列连词在上古阶段所具有的地域差异,还是应该予以肯定。

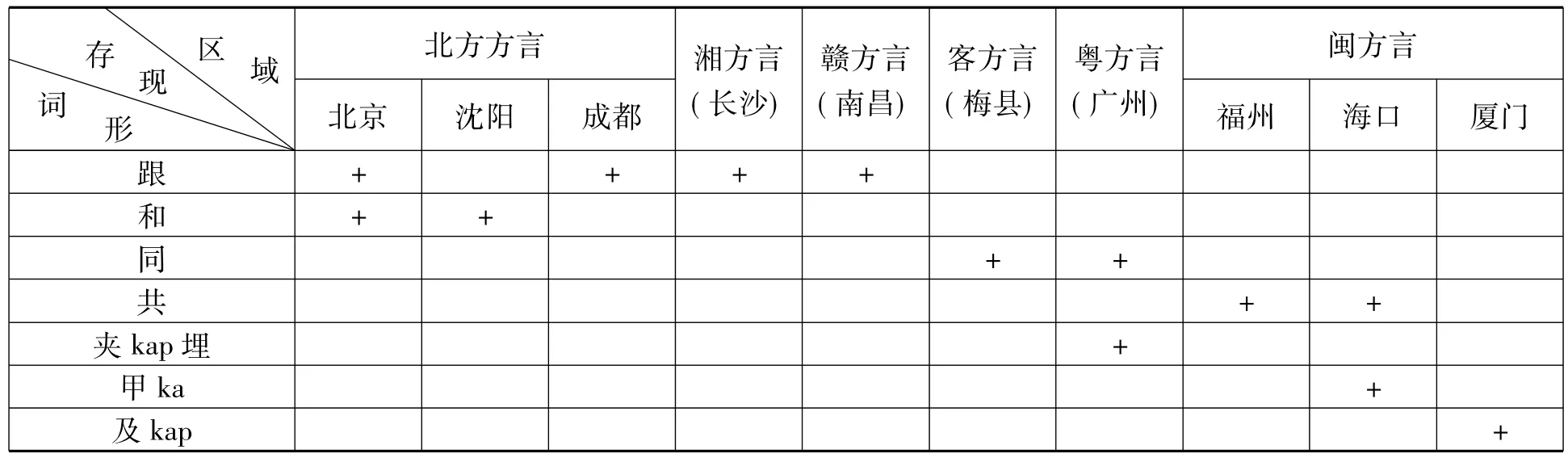

(二)下面再来看并列连词的现实分布,其概貌略如下表。

表3 汉语并列连词的现实分布

(1)由上表可见,并列连词在现代汉语方言的地域分布,表现为南北两大不同系统:客、粤、闽保留中古乃至上古①“夹埋”、“甲”、“及”应是上古“及”的孑遗。的用法,北方方言以及湘、赣则是近代汉语的直接传承。

(2)上表所揭示的只是一种粗略的状态,实际情况当然十分复杂。例如属于北方方言区的莒县话和敦煌话,用“跟”、用“和”,也用“同”。至于表中未开列的吴语方言,常用的并列连词是“搭ta?”、“得tə?”,其来源如何,尚待考证。

【责任编辑:张慕华;责任校对:张慕华,李青果】

H109.3

A

1000_9639(2015)01_0050_04

2014—03—10

唐钰明,中山大学中文系教授(广州510275);

徐志林,广东第二师范学院中文系副教授(广州510303)。