周氏兄弟的散文诗*

——以波特来尔的影响为中心

小川利康

周氏兄弟的散文诗*

——以波特来尔的影响为中心

小川利康

《小河》是代表五四时期的散文诗。周作人仿照法国象征主义诗人波特来尔的散文诗《巴黎的忧郁》而创造出它的体式。中国散文诗从诞生以来就有象征色彩了。周作人在《扬鞭集序》里强调象征的作用也即此意思。周氏兄弟经过厨川白村的介绍而接受波特来尔的影响。在《鲁迅日记》及《周作人日记》里可以找到证据。特别是1921年周作人在西山养病之后,思想大有转变,阅读厨川白村《苦闷的象征》(日本《改造》月刊1921年1月发表的初稿)之后,对于“颓废派”深有同感,系统地译介波特来尔的散文诗。最有代表性的《窗》是厨川在他自己著作里着重介绍的一篇。这篇散文诗先有周作人的翻译(1921年),后来鲁迅也有翻译(1924年)。通过兄弟的译文分析,可以证明周作人借用鲁迅收藏的德文版《波特来尔全集》,而且可能是在鲁迅的帮助之下翻译的。从此可以证明鲁迅很早就接触过厨川白村、波特来尔,却因某种原因一直避讳,到了1924年才接受的。

鲁迅;周作人;波特来尔;厨川白村;散文诗;象征主义;《小河》;《野草》

一、问题之所在:《小河》与散文诗

1919年1月,周作人在《新青年》(第6卷第2号)上发表新诗《小河》,开头写道:

有人问我,这诗是什么体,连自己也回答不出。法国波特来尔(Baudelaire)提倡起来的散文诗,略略相像,不过他是用散文格式,现在却一行一行地分行写了。①周作人:《小河》,初出《新青年》第6卷第2号,后收《过去的生命》1929年11月北新书局初版,本文据北京十月文艺出版社2011年3月版。

“自己也回答不出”,这可能是真话,因为当时实在没有人对写新诗有把握。中国传统诗大多受控于严格的押韵规则,而现代新诗则不然。押韵规则一面是写诗的手铐脚镣,但一面保证诗的成立。那么,没有押韵规则的现代新诗凭什么可以成立呢?这就是周作人遇到的问题。他所参考、依据的理论是什么?这里他提到的“波特来尔”和“散文诗”提供给我们一条线索。至于这个“散文诗”历来有很多争论,在此只援用谢冕先生的话。他在《散文诗论》里探讨新诗的成立,指出《新青年》第4卷第1号上发表的9首诗当中,至少有6篇“接近于我们今天认可的散文诗体式”,作了如下说明:

可以看出,在初期的白话诗试验中,人们在打破旧有的诗歌格局之后,寻找新的道路,想象中的新诗的蓝图,就是这种冲破五七言格律的、以散文写作的、自由而不受约束的诗歌样式,其实也就是散文诗的样式。由此不妨推认,新诗是从散文诗那里获得了最初的灵感的。①谢冕:《散文诗论》,《文学报》2013年10月18日,据网络版PDF版本。

从这段说明可以知道,当时为了“冲破五七言格律”,新诗作者只能选择用“散文诗的样式”来写新诗。但至于分行不分行的选择,很多作者并不是那么自觉的。结果新诗和散文诗一直处于分不开的“一对连体婴”的畸形状态。周作人在此特意提到“波特来尔提倡起来的散文诗”,一定是清醒地意识到了这个难题,才在开始时考虑仿照波特来尔的散文体式写诗,而经过考虑后最终选择了分行格式写诗的。1925年出版译诗集《陀螺》时,他在《序》中强调“诗是不可译的”,竟然咬定“这不是译诗集”。然后关于分行的问题,作了如下说明:

我这几首《希腊诗选》的翻译实在只是用散文达旨,但因为原本是诗,有时也就分行写了:分了行未必便是诗,这是我所想第一声明的。②周作人:《陀螺序》,《陀螺》,北京:新潮社,1925年;据止庵编订:《周作人译文全集》第9卷,上海:上海人民出版社,2012年,第424页。

其实译诗集里大多还是分行写的。但他要强调,诗之所以为诗,并非因为是分行的。那么,他凭什么可以认准是诗呢?关于新诗的标准,他在《扬鞭集序》(1926年6月)里写道:

新诗的手法,我不很佩服白描,也不喜欢唠叨的叙事,不必说唠叨的说理,我只认抒情是诗的本分,而写法则觉得所谓“兴”最有意思,用新名词来讲或可以说是象征。让我说一句陈腐话,象征是诗的最新的写法,但也是最旧,在中国也“古已有之”。③周作人:《扬鞭集·序》,《扬鞭集》上卷,北京:北新书局,1926年;据《周作人散文全集》第4卷,桂林:广西师范大学出版社,2009年,第635页。

《扬鞭集》是汇集刘半农的五四时期新诗的诗集。如周作人回顾,他们是“《新青年》上做诗的老朋友”,而且当时他们“发谬论,说废话,但做诗的兴致却也的确不弱”④周作人:《扬鞭集·序》,《周作人散文全集》第4卷,第635页。。这里可能反映出当时的想法。他援引《诗经》的《桃之夭夭》,认为中国旧诗里也就有象征主义的手法。同样的想法其实在五四时期的文章里也可以找到。周作人介绍英国诗人William Blake(威廉·布莱克)(1757—1827),给予高度评价。他写道:

这想象的言语,便是艺术。艺术用了象征去表现意义,所以幽闭在我执里面的人,因此能时时提醒,知道自然本体也不过是个象征。我们能将一切物质现象作象征观,那时他们的意义,也自广大深远。⑤周作人:《勃来克的诗》,初出《少年中国》第1卷第8期,1920年2月;收入《艺术与生活》,上海:中华书局,1936年;据《周作人散文全集》第2卷,第222页。

在此也可以看出他对新诗的要求。他认为诗的本分是抒情,但为了具备这个条件,诗歌需要有“兴”,而这个“兴”,换句话说即是“象征主义”。如此看来,周作人在《小河》中提到的波特来尔这个名字,不能说是无意或偶然的。应该说他对象征主义有深刻了解才点出这个名字。但至今似乎很少人注意。本文试图探讨波特来尔对周作人的影响并从此深入探讨对鲁迅的影响。

二、周氏兄弟日记里的波特来尔

我们且先把时间倒回到一年前。1918年的《周作人日记》中有如下一段;

(二月)十六日晴。(略)下午半农与君默来访,携去《ボドレエル诗》一本。

(三月)廿六日晴。(略)下午半农函,还《ボドレール诗集》。

(日语的ボドレエル、ボドレール均系波特来尔)①《周作人日记》上(影印版),郑州:大象出版社,1996年,第733、740页;并参照排印版《周作人日记》(《新文学史料》1983年第4期)。

日记上均用片假名写,《波特来尔诗集》似乎是日译本。但据查此时日译本还不存在,它是1919年10月才出版的。在此无法确定版本,但刘半农此时只懂英文,这本可能是英译本。众所周知,刘半农翻译过屠格涅夫的散文诗,在《新青年》也发表过不少新诗,一定对波特来尔也有兴趣。当时周作人在北京大学开始讲授欧洲文学史课,1918年开始编写《欧洲文学史》、《近代欧洲文学史》。从他的讲义可以了解对波特来尔的理解及评价。在《近代欧洲文学史》里讲解得相当详细,而且描述比别的作家多很多。如:

Baudelaire爱重人生,慕美与幸福,不异传奇派诗人,唯际幻灭时代,绝望之哀,愈益深切,而持现世思想又特坚。理想之幸福,既不能致,复不肯遗世以求安息。故唯努力求生,欲于苦中得乐,于恶与丑中而得善美。以婾乐事,盖其悲痛。此所谓现代人之悲哀,Baudelaire盖先受之也。②周作人著,止庵、戴大洪注:《近代欧洲文学史》第5章第35节《又(法国)》,北京:团结出版社,2007年,第230页。

划线部分是周作人根据厨川白村所著《近代文学十讲》(大日本图书出版社,东京1912年3月初版)写的部分。与厨川白村③厨川白村(1880—1923)是日本大正时期驰名的文艺理论家。在东京帝国大学曾师从上田敏、夏目漱石、小泉八云。大学毕业后,相继任(旧制)第五高等学校(熊本县)教授(1904年)、第三高等学校(京都府)教授(1906年);之后,经上田敏的推荐,1913年转任京都帝国大学讲师,讲授西洋文学。著有《近代文学十讲》(1912年)、《文艺思潮论》(1914年)等文学史研究之外,还有《出了象牙之塔》(1920年)、《苦闷的象征》(1924年)等著作。很不幸,1923年厨川在镰仓的别墅休假时,被关东大地震的海啸所吞没而逝世。逝世后出版《厨川白村著作集》(1924—1926年)。的影响关系,著者已有别论,在此不赘④小川利康:《周作人与厨川白村》,《文化经典和精神象征——“鲁迅与20世纪中国”国际学术研讨会论文集》,南京:南京师范大学出版社,2014年,第442—460页。。《近代文学十讲》是厨川白村编写的近代欧洲文学史。鲁迅1913年8月8日从日本书店收到书后,8月23日转寄给周作人。周作人9月1日收到后,9月6日到10日连日看此书⑤《鲁迅日记》,1913年8月8日,《鲁迅全集》第15卷,北京:人民文学出版社,2005年,第74页;《周作人日记》上(影印版),1913年9月1日、6—10日,第463、464页。并参照排印版《周作人日记》。。1917年11月鲁迅买下厨川白村的《文艺思潮论》。这时周作人和鲁迅一起在北京生活,似乎马上把书借走了:

《鲁迅日记》(十一月)二日晴。得东京堂信并《文艺思潮论》一册。⑥《鲁迅日记》,1917年11月2日,《鲁迅全集》第15卷,第300页。

《周作人日记》(十一月)二日阴。得东京堂廿六日寄《文艺思潮论》一册。

(十一月)四日晴,阅《文艺思潮论》了。⑦《周作人日记》上(影印版),1917年11月2日、4日,第704、705页。并参照排印版《周作人日记》,

前著《近代文学十讲》是详述个别文学作家、作品的讲义。《文艺思潮论》是宏观文学发展规律,对个别作品的评介比较少。厨川在此重视“灵与肉的对立”等伦理概念,以此来梳理欧洲文学发展的规律。这两本书可以说是互补的关系。周作人在厨川的文艺论的引导下,开始接近波特来尔。同年同月三个星期后,日记上有如下记载;

(十一月)廿六日晴,风。下午得廿二日家寄《ヴルレヌ》、《ボー ドレール》诗各一本。起草少许。晚得廿三日家信。⑧《周作人日记》上(影印版)1917年11月26日,第709页。并参照排印版《周作人日记》,(日语ヴルレヌ即保尔·魏尔伦,ボードレール即波特来尔)

这时大概由于周作人刚到北京不久,需要请绍兴家里寄书到北京。所以购书时期或许还要早一些。据查在鲁迅日记上找不到相关的记录。总之不止波特来尔,保尔·魏尔伦也属于象征主义的诗人,可见周作人对象征主义诗人的关心。

三、散文诗与象征主义

孙玉石在《五四时期其他象征派诗歌》中指出:“在《新青年》杂志刊登的大量白话诗中,已经有少数与一般浪漫主义、现实主义诗歌不同的创作产生。”然后举出鲁迅《梦》、《爱之神》,周作人《小河》,刘半农《窗纸》等作品,认为“已经带有明显的象征的色彩”①孙玉石:《中国初期象征派诗歌研究》,《孙玉石文集》第2册,北京:北京大学出版社,2010年,第131,132页。。特别是认为鲁迅1919年8、9月发表的《自言自语》,是在“极重的象征色彩的形象中抒情写意”的作品,是“中国现代散文诗中象征主义倾向的先河”;然后引用一段《二,火的冰》,指出它是“意境与形象完全是象征化了的”②孙玉石:《中国初期象征派诗歌研究》,《孙玉石文集》第2册,北京:北京大学出版社,2010年,第131,132页。。如此看来,可以说文学史上散文诗从诞生开始就与象征主义结下了不解之缘。周作人对象征主义的关心也可以算是在这股主流里的一个现象。这两者结合起来的主要原因是什么呢?周作人回顾五四时期的新诗说:

一切作品都像是一个玻璃球,晶莹透澈得太厉害了,没有一点儿朦胧,因此也似乎缺少了一种馀香与回味。③周作人:《扬鞭集·序》,《周作人散文全集》第4卷,第635页。

周作人认为不只散文诗,所有的新诗都有这个毛病。五四时期的新诗告别韵脚与文言,摆脱手铐脚镣,信手拈来,提笔成章,文章思想也很明白,简单。但正因为如此,缺少了余香和回味。特别是散文诗,很难找出和普通散文的区别,因此不得不另找出路。走向象征主义的方向可以说是五四时期周氏兄弟共同的特征。例如鲁迅的《自言自语》是借“陶老头子”的自言自语的形式书写的散文诗。不止《二,火的冰》,其他诗篇也有毫无条理的荒诞故事。还有部分诗篇,例如《六,我的父亲》、《七,我的兄弟》那样后来发展成短篇小说的,也是这样。其实周作人也借“狂人日记”的形式写过散文,即如《真的疯人日记》。这是1922年5月写的,比鲁迅的《狂人日记》要晚三年。形式与《自言自语》很相似,共有4篇短文,都是讲“世界上最古老,而且最好的国家”的故事。内容还算有条理,似是讽刺中国的老毛病,但也有荒诞无法理解的部分。同年8月写的《夏夜梦》共有10篇短文,除了部分讲自己少年时期的初恋故事之外,基本上都是荒诞故事。例如,《统一局》是讲为了实现彻底平等,废除姓名,每人都给一个编号,饭量也都统一的国家的故事。这些作品按照现在的标准来看,都该属于短篇小说,但通观当时周作人的作品,散文诗的定义似乎不同。他的诗集《过去的生命》(1929年8月)里除了“分行的”新诗之外,还收有几篇散文。序上说:

我称他为诗,因为觉得这些的写法与我的普通的散文有点不同。我不知道中国的新诗应该怎么样才是,我却知道我无论如何总不是个诗人,现在“诗”这个字不过是假借了来,当作我自己的一种市语罢了。④周作人:《过去的生命·序》,《过去的生命》,北京:北新书局,1929年;据《周作人散文全集》第5卷,第574页。

这段话主要针对散文而言。《过去的生命》里的大半作品是分行的,但后面三篇《昼梦》、《寻路的人》、《西山小品》是不分行的。特别是《西山小品》描述1920年在西山养病时候的体验。用我们当今的眼光来看,完全是散文小品,作为一部诗集来看显得很不自然。这时已是1929年,离五四时期已经很远了,但还是认为他的“诗”里面包括散文,因为“与我的普通的散文有点不同”的。具体不同之处,他没给明确的定义,但这就是他的“散文诗”。再看他1921年6月写的《美文》,从中可以找到一个启发:

外国文学里有一种所谓论文,其中大约可以分作两类。一批评的,是学术性的。二记述的,是艺术性的,又称作美文,这里边又可以分出叙事与抒情,但也很多两者夹杂的。读好的论文,如读散文诗,因为它实在是诗与散文中间的桥。⑤周作人:《美文》,《晨报副镌》1921年6月8日;据《周作人散文全集》第2卷,第356页。

这里把论文(essay)分作两类,主要谈的是艺术性的论文,即是“美文”。关于“美文”我们该注意,他认为“读好的论文,如读散文诗”,就是说他把美文比作散文诗。从而倒过来可以看出,他认为“诗与散文中间的”散文诗不只是抒情,还能叙事,两者往往夹杂不清。从这个定义来说,散文诗的定义自然很广阔了。所以他在下面接着说:

我以为文章的外形与内容,的确有点关系,有许多思想,既不能作为小说,又不适于做诗,便可以用论文式去表他。①周作人:《美文》,《晨报副镌》1921年6月8日;据《周作人散文全集》第2卷,第356页。

周作人认为论文(essay)的形式可以适用于很多方面。上面说“诗与散文”,到了下面说“小说与诗”了。他对此(划线部分)再加括号补充如下:

(此只就体裁上说,若论性质则美文也是小说,小说也就是诗,《新青年》上库普林作的《晚间的来客》,可为一例,)

根据性质而言,他认为美文也可看做小说,小说也可看做诗。类似说法在《玛加尔的梦·译记》里也出现过,并不是偶尔一笔②《玛加尔的梦·译记》(《新青年》第8卷第2号,1920年10月)里高度评价它的“结末的抒情诗的美”,并强调“在这里面,悲剧喜剧已经分不清界限,便是诗与小说也几乎合而为一了”。。这么说来似乎对美文无法下明确的定义了。不止于此,其实个别的诗、小说和散文的定义也很暧昧了。作为具体的例子,下面看一下《晚间的来客》。

《晚间的来客》是俄国小说家库普林(A.kuprin)的小说。讲述晚上主人公在家,突然有人敲门,他刹那间想象下一秒打开家门会有什么命运向他降临,是喜讯还是噩耗,想象到这些他心里一会儿喜一会儿则惧。除了这些描写之外,这篇小说里几乎没有具体情节,所以周作人在译记里写道:

我译这一篇,除却绍介Kuprin的思想之外,还有别的一种意思,——就是要表明在现代文学里,有这一种形式的短篇小说。小说不仅是叙事写景,还可以抒情……所以这抒情诗的小说,虽然形式有点特别,但如果具备了文学的特质,也就是真实的小说。内容上必要有悲欢离合,结构上必要有葛藤,极点与收场,才得谓之小说;这种意见,正如十七世纪的戏曲的三一律,已经是过去的东西了。③周作人:《晚间的来客》译文附记,《新青年》第7卷第5号,1920年4月;据《周作人散文全集》第14卷,第466页。

周作人把《晚间的来客》看做“抒情小说”,而这篇小说“不仅是叙事写景,还可以抒情”。从上边看过来,大致可以总结,周作人不只对诗有特殊的定义,对小说也持有特别的看法。他否定传统小说里的悲欢离合之类的结构,是因为需要对儒教道德为背景的封建主义进行彻底的批判,结果诞生了这种“晚间的来客”式的小说。他认为这种小说是“小说也就是诗”,并把它叫做“美文”的。这个定义离“散文诗”相去不远。

陈平原在《中国小说叙事模式的转变》里指出:“五四作家的小说概念并不严格,周氏兄弟把西洋的寓言、拟曲、散文当小说介绍给中国读者。”“五四作家不曾严格区分小说与散文,甚至创造出抒情诗的小说这样模糊的概念。”④陈平原:《中国小说叙事模式的转变》第5章,上海:上海人民出版社,1988年,第163页。这正是针对《晚间的来客》而言的。

如上所述,周作人把散文诗叫做“美文”,视为一种文章的典范,推广到小说里,认为抒情诗的小说才是最高境界。我在《废名〈桥〉里的小说方法论— —兼论厨川白村的影响》⑤第十届东亚学者现代中文文学国际学术研讨会,香港教育学院,2013年10月25日。里探讨废名小说《桥》,证实他是在周作人的引导之下接受厨川白村的影响而写出这篇抒情诗小说的。论文里虽然很少提及鲁迅对散文诗的观点,但周氏兄弟发生不和之前观点的差异还不是很大。下面通过1921年的波特来尔的翻译探讨周氏兄弟的散文诗观。

四、周作人与波特来尔的散文诗《窗》

周作人1921年11月发表《三个文学家的纪念》,认为波特来尔的“颓废的心情”实在是“猛烈的求生意志与现在的不如意的生活的挣扎”的产物,可以说是表现“现代人的悲哀”的①周作人:《三个文学家的纪念》,初收于《自己的园地》,北京:晨报社,1923年;后收于《谈龙集》,上海:开明书店,1927年;据《周作人散文全集》第2卷,第474页。;并翻译波特来尔的散文诗8篇,当中一篇是厨川白村在《苦闷的象征》里赏识的散文诗《窗》。从此可见,周作人是在厨川白村的影响之下,积极翻译波特来尔的。

众所周知,鲁迅1924年翻译出版《苦闷的象征》,1925年翻译《出了象牙之塔》。不过至今都不大有人知道周作人也从厨川白村接受了不少影响。如第2节所述,周作人编写《欧洲文学史》讲义时,参考过厨川的第一部著作《近代文学十讲》,这在讲解波特来尔的部分里可以看出明显的影响。1921年1月,《苦闷的象征》的初稿先刊登在《改造》杂志(第3卷第1号),周作人可能因阅读了这篇评论而受到了不少的影响②《改造》是1919年1月创刊的综合性杂志。《周作人日记》里从1919年7月开始出现购书记录。具体详见小川利康:《周氏兄弟与厨川白村》,收于《文化经典和精神象征——“鲁迅与20世纪中国”国际学术研讨会论文集》,第442页。。厨川白村的《苦闷的象征》运用精神分析学理论,提出“生命里受了压抑而生的苦闷乃是文艺的根柢,而其表现法乃是广义的象征主义”这个观点③鲁迅《苦闷的象征·引言》里引用的厨川白村的文章。。当时把精神分析理论应用到文艺理论是相当新颖的,对周氏兄弟的影响也很大。厨川在第二章《鉴赏论》里提出作者和读者的“二重创作”。他说:

倘说作家用象征来表现了自己的生命,则读者就凭了这象征,也在自己的胸中创作着。倘说作家这一面做着产出底创作(productive creation),则读者就将这收纳,而自己又做共鸣底创作(responsive creation)。有了这二重的创作,才成文艺的鉴赏。④鲁迅:《苦闷的象征·鉴赏论》,《鲁迅译文全集》,第250,247页。

这里的“象征”是关键概念。据厨川的解释,“象征”是“生命里受了压抑而生的苦闷”的存在。这是“换句话说,就是人和人之间,是具有足以呼起生命的共感的共通内容存在的”。他认为:“作家和读者的生命内容有共通性共感性,所以这就因了称为象征这一种具有刺激性暗示性的媒介物的作用而起共鸣作用。”⑤鲁迅:《苦闷的象征·鉴赏论》,《鲁迅译文全集》,第250,247页。那么读者通过这个共鸣作用,从阅读文艺作品的体验得到“自己发见的欢喜”。然后作为成功地描写出这个共鸣作用的例子,厨川译介了波特来尔的散文诗《窗》。

这首短小诗篇描写主人公从外面透过窗户看进去,从而编造出一个故事:屋里有个老太婆,她的人生多么艰难,从而同情她流眼泪。厨川指出窗户是比喻作品,读者阅读作品之后,凭自己的想象力(imagination,可解为创造力)在自己心里创造出老太婆的故事。在老太婆身上发现与自己共通的象征物,而感到“发见自己的欢喜”。周作人译的散文诗《窗》初次发表于《晨报副镌》(1921年11月20日)。在《译记》里有如下说明:

他用同时候的高蹈派的精炼的形式,写他幻灭的灵魂的真实经验,这便足以代表现代人的新的心情。⑥周作人:《波特来尔散文诗译记》,《晨报副镌》1921年11月20日。《周作人散文全集》第2卷里收录该文,但报刊名字日期均有误,此据原刊。《周作人译文全集》第9卷据单行本《陀螺》收入此诗,与原刊无异。

所谓“高蹈派”的诗人,基本都属于象征主义。这些散文诗所表现的“现代人的新的心情”,是指厨川所说的“猛烈的求生意志与现在的不如意的生活的挣扎”所产生的“现代人的悲哀”。那么周作人翻译这篇散文诗的主要动机也可以说在于介绍典范的“美文”吧。特别是这篇《窗》在《晨报副镌》上发表后,又被《妇女杂志》、《小说月报》转载了两次,可见重视的程度①初稿发表后,把文中女性第三人称“伊”均改为“她”,转载于《妇女杂志》第8卷第1号(1922年1月)、《小说月报》第3卷第3号(1922年3月)。后收于单行本《陀螺》(1925年9月)。。但周作人不会法文原文,翻译不得不参考其他语言的译本。这在译记上有所说明:

现在据英国西蒙士诸人的译本,并参考德人勃隆译全集本,译出八章。②周作人:《波特来尔散文诗译记》,《晨报副镌》1921年11月20日。

他一定还参考过厨川的翻译,但厨川书里有附记,译文只表示“大意”(概要)。所以他只好参照别的译本。考虑当时的种种条件,有可能参考的译本大概有如下。

【日译】

厨川白村《苦闷的象征·二.鉴赏论》里的《窗》(初出《改造》1921年1月)

馬場睦夫译《悪の華》,洛陽堂,1919年10月

厨川白村发表初稿时,只提供《窗》的日文概要,但其实内容是比较忠实地逐字翻译,也可以看做翻译。除了这篇之外,还有馬場睦夫翻译的日译本。此书主要选译诗集《恶之花》,兼收散文诗《巴黎的忧郁》的部分作品(包括《外方人》、《窗》、《穷人的眼》、《你醉!》、《月的恩惠》)。但译者的专业不是法文而是英文,这本翻译也主要参照西蒙士英译版,相对的比较,发现两者之间有很多重复。虽然不能排除周作人参照的可能,但在此不作为比较的对象。日译全译本(高橋広江:《巴里の憂鬱》,青郊社,1928年)此时还没有出版。

【英译】

Arthur Symons,Poems in prose from Charles Baudelaire,London:E.Mathews,1905

周作人自己提到的即是这本书,它也大概是1918年《周作人日记》上出现的。另外还有 F.P. STURM,The poems of Charles Baudelaire,London:Walter Scott Pub.Co.1906和 James Huneker,The Poems and Prose Poems of Charles Baudelaire,New York,Brent&sons Pub.1919等译本,但都没有收录《窗》。可以推测主要依据的还是英国Arthur Symons(西蒙士)的版本。

【德译】

Max Bruns,Werke in deutscher Ausgabe Bd.1.Novellen und kleine Dichtungen in Prosa 1904

周作人并不擅长德文,或可能向鲁迅学过一点,日记或在文章里头偶尔出现德文词汇书名而已。他懂不懂德文版是个疑问。但既然有“德人勃隆译全集本”,一定参考过这德文版。中文译音“勃隆”与Bruns比较接近,而且据我调查,当时德文版的波特来尔全集只有这一本,可以确定他参照的是这个版本。

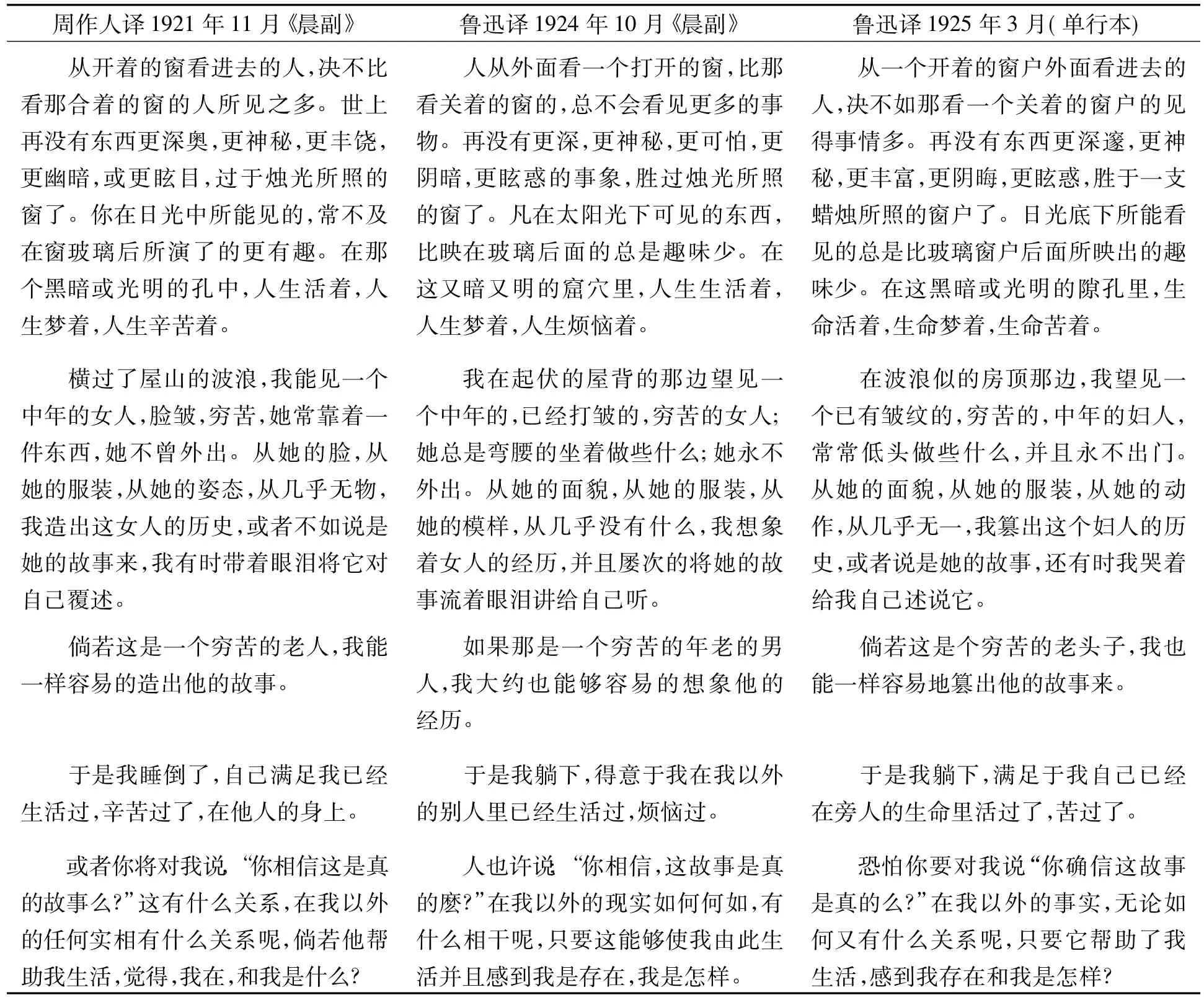

将周作人译文与日英德三种译文进行比较,发现周译与英译有很多共同点。如第一段第一行没有翻译出“外面”这个词汇。德译、日译均有“外面”,其实法文原文也有“外面”的,只有英文从略的。第二段第一行周译“横过了屋山的波浪”,这又是英译的“Across the waves of roofs”的across的翻译。厨川的日译是“波うてる屋根の彼方に”,是“在波浪似的屋顶那边”之意,而没有“横过”的意思。德译“von”也是与“在”几近相同。虽然周作人无法参照法文,但原文却有“dela”,是与“across”接近的表现,但其他语言都把“dela”移译为名词;如鲁迅的“那边”。第四段“自己满足我已经生活过”的部分,英译为“proud of having lived”,德译“stolz,daβich in Menschen lebte”,也都有心满意足而感到骄傲的意思。但厨川日译为“得意に思って”,则是得意洋洋之意,离原意有点儿远了。看来周作人没有采取日译,而采取英德译。最后一段英译文为“What does itmatter…what does any reality outside ofmyselfmatter”,如此反复说“这有什么关系”的只有英译。而日(厨川)德译均不反复,法文也如此。从此可以推测周作人翻译主要以英译为准,以德文为辅的,不大置信于日译。

周作人翻译的不只是这一篇,他的翻译工作一般以日文、英文为主,很少参照德文。因此可以说翻译波特来尔的散文诗并不是简单的工作。而且1921年从西山养病回来不久的秋天开始翻译,对他来说负担是相当重的。我认为他对这份工作相当重视。

五、鲁迅与波特来尔的散文诗《窗》

梳理有关周作人翻译工作的经过,可能会注意到一个有趣的巧合。周作人使用的德文版恰恰与鲁迅1924年10月在《晨报副镌》上初次发表《苦闷的象征》时参照的版本完全一致。鲁迅翻译《自己发见的欢喜》,里面也有波特来尔的《窗》。他先根据厨川的“大意”(概要)翻译,后来发现有点问题:

波特莱尔的散文诗,在原书上本有日文译;但我用Max Bruno德文译一比较,却颇有几处不同。现在姑且参酌两本,译成中文。倘有那一位据原文给我痛加订正的,是极希望,极感激的事。否则,我将来还想去寻一个懂法文的朋友来修改他;但现在暂且这样的敷衍着。①《自己发见的欢喜》译者附记,初发表于《晨报副镌》1924年10月26日;此据《鲁迅全集》第10卷《译文序跋集》,第263页。

再查《鲁迅手迹和藏书目录·第3卷》,有如下书目:

Baudelaire Charles.Werke in deutscher Ausgabe von Max Bruns②北京鲁迅博物馆编:《鲁迅手迹和藏书目录·第3卷》西文部分,北京:北京鲁迅博物馆,1959年,第50页。

从此可知鲁迅所记Max Bruno系Max Bruns之笔误,与周作人所参照的完全一致的。鲁迅先依据厨川的概要和德文版,后来出版单行本时,如他所说果然请人(可能是常维钧)帮助修改译文。结果《晨报副镌》上的译文与单行本上的截然不同了(详见《附表》)。至于鲁迅参照德文版发现“颇有几处不同”的地方,经过几位德文法文的专家们的鉴定,《窗》的第二段“横过了屋山的波浪”的德文译文明显有误,德文版翻译为“越过层层重叠的亚麻布所笼罩的薄明”。或许故意用比喻翻译的结果,但至少不是逐字翻译的。因此不如说厨川的译文还是相对正确的。鲁迅也可能困惑于此,而只好采用厨川的译文。

接下来自然要想到的,即是:

1)鲁迅是不是知道二弟周作人早就翻译过波特来尔散文诗呢?

2)周作人使用的德文版是不是鲁迅早年在日本购置的书籍呢?

关于第一个问题,他们的两篇散文诗虽然时间隔开近两年,但都在《晨报副镌》上刊载,应该是互相注意到的。然后,要否定第二个问题的话,兄弟俩都得分别购置德文版。精通德文的鲁迅有可能,但并不擅长德文的周作人背着鲁迅买德文书的可能性几乎等于零。

以往在日留学时期翻译出版《域外小说集》(1909年),或在北京共同编译《世界小说译丛》(1921年),这些编书工作似乎有分工原则,鲁迅翻译德文,周作人翻译英文③1921年与周作人往返的信件比较多,210713、210716等信上可以看出鲁迅担任德文翻译的情况。。至少1921年周作人是没有理由不请鲁迅帮助的。

综合这些情况,最有可能的就是1921年秋天周作人是得到鲁迅的协助翻译波特来尔的。当时两个人之间很有可能还讨论过《苦闷的象征》。目前没有任何证据可以证明他们当时阅读《苦闷的象征》,后来鲁迅还有言:“我看见厨川氏关于文学的著作的时候,已在地震之后,《苦闷的象征》是第一部,以前竟没有留心他。”④鲁迅:《关于〈苦闷的象征〉》,《鲁迅全集》第7卷《集外集拾遗》,第253页。但其实鲁迅早年买过厨川的《近代文学十讲》等著作,如在第2节《鲁迅日记》所示,兄弟俩共同看的书似乎都由鲁迅购置,武者小路等白桦派小说才是由周作人购置的。考虑这些事实,如上推论并不是勉强的。梳理这些推论,我想可以提出这么一个过程:

1)由鲁迅早年购买波特来尔德文版;

2)1921年周作人翻译波特来尔时参照德文版本,请鲁迅协助翻译德文;

3)1923年7月14日兄弟失和,8月2日搬迁;

4)1924年6月11日鲁迅回八道湾取书籍及什器(里面可能包括德文版波特来尔诗集)。

如果翻译波特来尔的工作如此进行,意味着鲁迅早年接触波特来尔,而且阅读过厨川白村的《苦闷的象征》。

六、结 论①最后一节,由于行文之必要,与拙稿《周作人与厨川白村》(前揭书)有所重复。

《苦闷的象征》对鲁迅的影响普遍被认为是1924年10月开始翻译之后的。但如上所述,鲁迅其实早期就阅读过波特来尔和厨川白村。但在他作品上看不出一丝痕迹。这里可能与他的嗜好有关系。1921年夏天,京都帝国大学毕业的张凤举(本名张黄)经过沈尹默的介绍,访问周氏兄弟。沈尹默是早年的京都帝国大学毕业生。鲁迅8月23日和张凤举见面,就对他颇有好感:“此人非常之好,神经分明。”②《鲁迅日记》1921年8月23日“上午往南昌馆访张凤举”,29日“下午张凤举来,赠以《或(域)外小说集》一册”。见《鲁迅全集》第15卷,第440页;《鲁迅书信》210825,《鲁迅全集》第11卷,第409页。张凤举的专业是英国文学系,系厨川白村的学生。张凤举当年已加入创造社,和郭沫若的关系也很好。8月29日张凤举来访问鲁迅,鲁迅给周作人写信说:“张黄今天来,大菲薄谷崎润一,大约意见与我辈差不多。”③《鲁迅书信》210829,《鲁迅全集》第11卷,第413,413页。还是表示好感。然后介绍张凤举的话:

又云郭沫若在上海编《创造》(?)。我近来大看不起沫若田汉的之流。又云东京留学生中,亦有喝加菲(因アブサン(苦艾酒)之类太贵)而自称デカーダン(颓废派)者,可笑也。④《鲁迅书信》210829,《鲁迅全集》第11卷,第413,413页。

“云云”,即是表示张定璜(本名:张黄)的传话。这里明显地可以看出对郭沫若等创造社成员和颓废派的反感,甚至蔑视。这些虽然是在私人信里的话,但周作人也明确地意识到大哥的嗜好,而在《三个文学家的纪念》上轻轻地补上了一句:

新名目的旧传奇〈浪漫〉主义,浅薄的慈善主义,正布满于书报上,在日本西京的一个朋友说,留学生里又已有了喝加非茶以代阿布散酒(absinth)的自称颓废派了。⑤周作人:《三个文学家的纪念》,《周作人散文全集》第2卷,第477,477页。absinth应为absinthe。

所谓“西京的朋友”一定是指张定璜了。用咖啡代替苦艾酒的说法,是完全仿照鲁迅的信件里的看法而写的。周氏兄弟都从他了解到最近日本流行的文艺思潮,并作为一段插话听到有这么一个荒唐的故事。不止假颓废派,鲁迅还可能听到厨川白村的风声。诚然他并不“留心”,但没有说不知道。我想鲁迅跟对之前的《近代文学十讲》一样并不感兴趣,而且对“颓废派”有反感,所以对二弟写信示意不要对“颓废派”感兴趣。但周作人却接着解释如下:

各人愿意提倡那一派,原是自由的事,但现在总觉得欠有切实的精神,不免是“旧酒瓶上的新招帖”。我希望大家各因性之所好,先将写实时代的自然主义人道主义,或颓废派的代表人物与著作,略加研究,然后再定自己进行的方针……对于这一面也应该注意,否则便容易变成旧传奇主义了。⑥周作人:《三个文学家的纪念》,《周作人散文全集》第2卷,第477,477页。absinth应为absinthe。

我想是在这个前提之下,周作人才深入研究波特来尔的散文诗的。然而鲁迅则对颓废派反感而不接受,大概与对白桦派的新村运动一样,保持不主动支持也并不反对的态度。但这种反感在与周作人诀别之后逐渐消减,后来竟然自己也动手翻译波特来尔了。这或许对鲁迅来说也是“意表之外”吧。

附表:《窗》译文比较

【责任编辑:李青果;责任校对:李青果,赵洪艳】

I206.6

A

1000_9639(2015)01_0028_10

2014—08—13

小川利康,日本早稻田大学商学院教授。

波特来尔,即是夏尔·皮埃尔·波德莱尔(harles Pierre Baudelaire)本文为行文方便起见,统一使用波特来尔。