教师追问行为对课堂生成的影响

张建奋

(广州市白云区教育发展中心,广东 广州 510440)

1 引言:如何“回到事物本身”?

“回到事物本身”是现象学用语,是对待研究的一种态度.不要把任何现成的理论或对这些理论的批判作为研究的开端,而应以描述、分析现象为起点.作为研究者,我们的任务就回到现象本身,对其进行描述和分析.叙事研究在科学研究领域是否具有“合法”的身份一直受人怀疑.一旦人们承认了现象学所倡导的“悬隔”、“返回生活世界”、“描述”等策略,叙事研究就不再面临合法性危机了.[1]

在观课时发现,要完成这种“悬隔”其实是不容易的.我们要抛弃固有的观念去看待课堂,在一些具体的教学案例中,我们观察到一些课堂现象的表象,往往我们习以为常,但作为教学“关键事件”去分析,通过学生的话语之中,反映出的是一些学生的思考过程,所有正在课堂发生的一切,都考验着教师的专业判断力.

2 一个案例引发的分析

2.1 课堂现象的描述

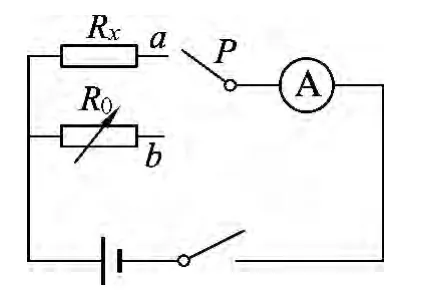

高三常态课:复习专题“测电阻”(第一课时),上课之前,与该校的2位教师交谈,授课教师说有几个图要先画好,果然,上课时在黑板上已事先画好了几个上课需要的电路图.开始上课,教师PPT呈现:欧姆挡测电阻(欧姆挡有内置电源);伏安法测电阻.黑板板书,伏安法精测的原理,接着教师针对教学内容,针对画好的电路图,与学生进行教学对话.讲完了“安安法”,很自然过渡到“伏伏法”.教师指出,“伏伏法”测量方法,本质是“伏安法”的变形.现在就接下来两个“教学片断”(或称为教学过程的“切片”)进行描述.教师针对接下来的一个图(如图1),提出了本节课第3个问题.

教师:用这个图,如何测量(电阻)?

学生 A(女)说,教师板书:

图1

教师:哪位同学还有不同看法?

学生B:R0两端的电压不一定是Rx两端的电压.

教师:那么,如何进行测量?

学生B:拨到b时,由U=E-Ir,改变两次R0阻值,可求得E,r,然后,拨到a时,由闭合电路欧姆定律可求得Rx.

教师板书:由U=E-Ir求得E,r,

教师:这种方法可以,但有没有其他的方法?

学生C举手回答,教师板书:

①P→a;→I1;

②P→b;→调R0使I2=I1;

③Rx=R0.

教师指出,这就是等效替代法(板书).

学生C的方法,正是教师“预设”的教学内容,正是教师需要得到的东西.等效替代法测量物理量,经常用到的,但结合具体的情景(电路),课堂会有很多的“生成”.教师话音刚落,学生D举手提出疑问.

学生D:这种方法不现实?

教师:有什么问题?

学生D:阻值不一定是整数,电阻箱的阻值不会刚好与待测电值一致,会有误差?

教师:任何测量都有误差,这种方法能接近.

实际上,测量都有误差没错,教师并没有解决学生的问题:第一,电阻箱的阻值不连续,第二,精确度取决于电阻的最小阻值,要看测量精度要求.接着,对“半偏法”、“电桥法”的教学内容,教师也许感到,很难让学生再去“生成”,教师就采用“直接讲授法”.

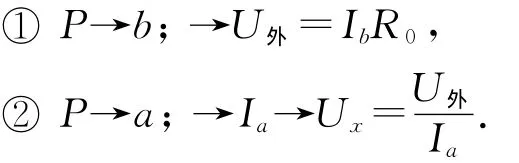

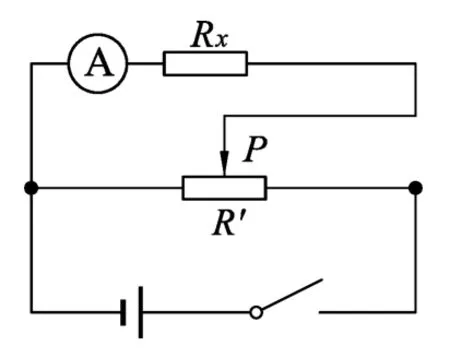

图2

教师:现在给出以下电路图(如图2),增加条件Rx≫R′,这个条件是什么?

教师:(有电流表的)支路的电流几乎不变.教师边说边板书:

①R调为0;

②移P让电流表满偏;

③P不动,调R,让电流表半偏;

④Rx=R.

教师指出.这就是半偏法(板书).

……

临近下课,教师提问半偏法的测量方法,有学生回答(实际是复述测量的步骤).

2.2 对教师的教学后的追问

课后,笔者就教师在教学内容选择上,与教师交流.

提问:后面两种测量(“半偏法”、“电桥法”),现在高考说明,并不作要求,为什么要讲?

授课教师:这几种方法,还是需要学生掌握的.不过,后边花的时间也不多.

听课的教师(年纪稍大的)说:上得不错,该讲的都讲到了.

新课程实施之后,教师教学内容,教学方法选择自由度比过去大了.但仍存在几方面的问题:一方面是教学内容是否选择,教师是基于什么进行判断,是某个理念,是考纲,是教材,是过往的教学经验,或是学生的情况,有时教师自己也说不清楚;另一方面是教学策略和方法的选择,也就是为什么这样去教,是不是这样的教学效果最好,有时,教师没有深入思考.

2.3 对课堂现象的思考:如何从“生成”开始,形成新的“生成”?

从学生的视角(“现象学”中称“第二位视角”[2])去观察课堂现象,形成新的教学生成.本节课围绕“测电阻”,要抓住复习课的基本要求,不仅是知识的回顾,更重要是综合运用能力的提升,教学设计要抓住一个关键——测量原理围绕“伏安法”进行变式和拓展,要突出物理学科的基本方法,而不是教太多的规则(如“安安法”、“伏伏法”等);其二,从教学策略角度来讲,从“生成”开始,形成新的“生成”,对教师素质提出非常高的要求.如以上的讨论,很显然,学生B发现了问题的实质,教师可以继续追问:

(1)在什么情况才能保证R0两端的电压与Rx两端的电压相同.

接着,看你如何追问了,第1种追问——“等效法”的生成.

① 什么情况下,怎样调节,可使电源两端的电压是不变的?

很显然,可分析到两次干路上的电流强度相等.可追问:

② 要调节使两次电流强度相等,如何调节?

接着再问:

③ 调节使两次电流强度相等时,R0与Rx关系如何?

很容易分析到R0=Rx.

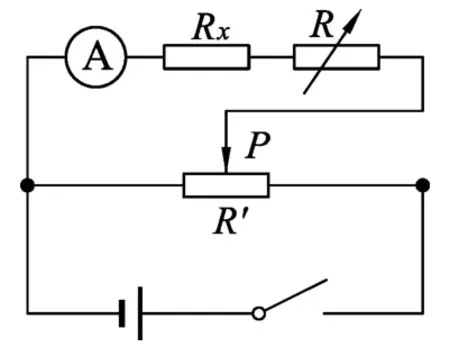

第2种追问——拓展:“半偏法”的生成.

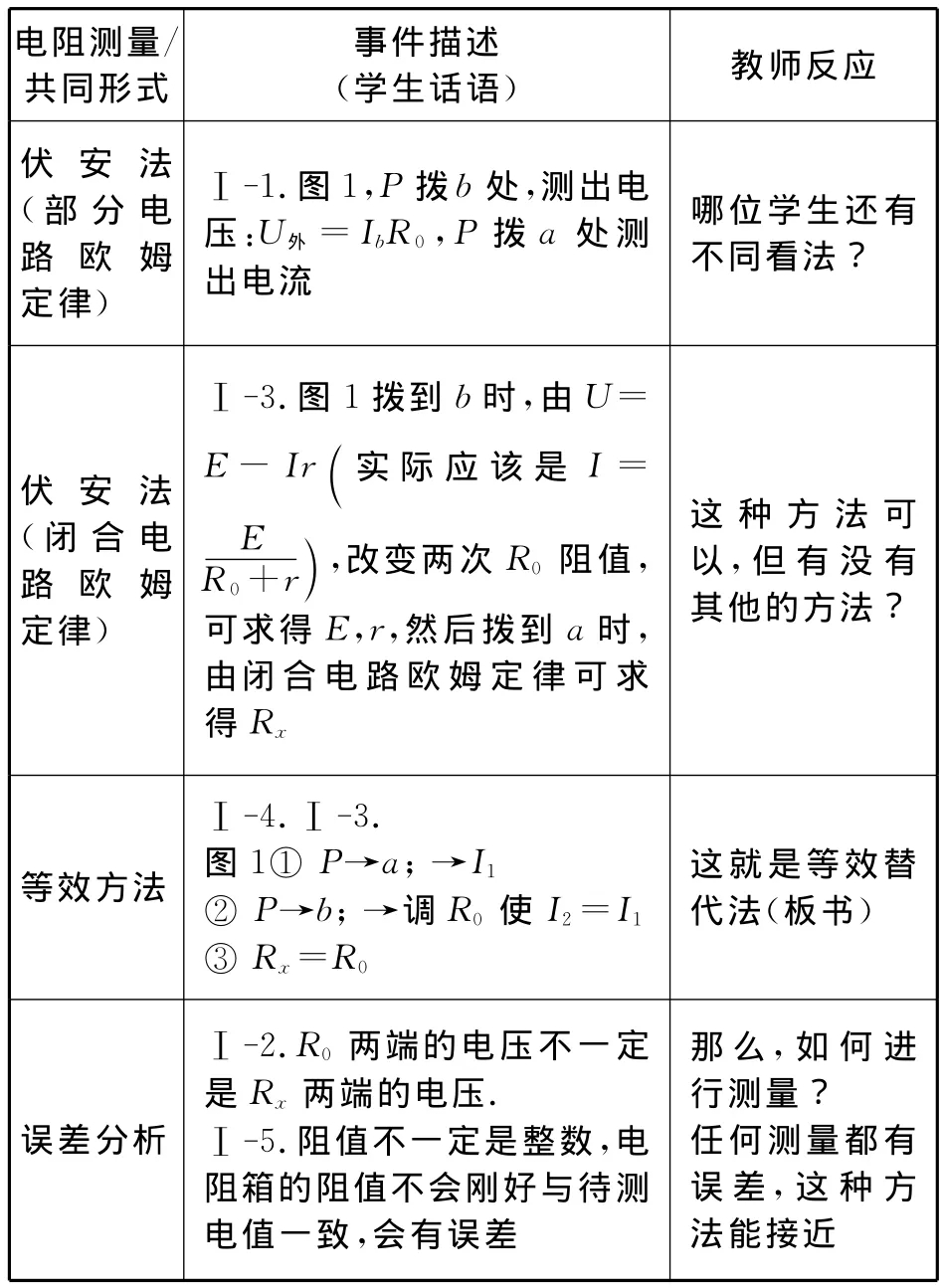

(2)什么情况下,可认为某一支路两端的电压几乎不变的?

图3

很显然,用分压电路(如图3)可达到这个效果,这是学生可以联想到的知识.接着,再问:

① 如果用分压电路,使某一支路两端的电压几乎不变的条件是什么?

② 让学生去讨论,满足R′≫Rx,Rx所在支路电压不变的前提下,再讨论用图2电路能不能测Rx的电阻?

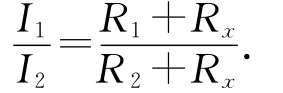

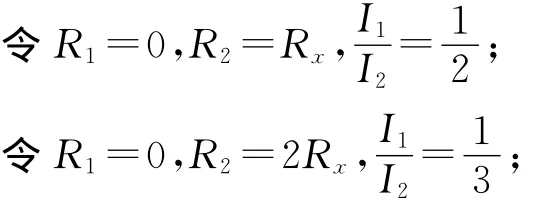

学生可能回答,改变R值,测两次电流值有

由此可求得Rx.

……

在教学过程中的这种生成,比直接告诉“半偏法”要好.当然,实际的教学方案,可能不止一种.

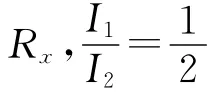

3 教师教学行为对课堂动态生成的可能影响

教师教学行为本身是多方面的,在对教育现象的分析时,往往有两种倾向:一是过多地关注课堂的活动形式,而忽视物理学科的特征,二是过多关注教师传授知识的准确性,而忽视学生在知识生成过程中出现的思维障碍的解决.本节课,可以对课堂教学中学生“等效法”生成过程的话语分析,如表1.

表1 “等效法”生成过程的话语分析

从表1可以看出,在引导“等效法”的生成过程中,目标与“预设”存在着较大的差异.本例中,学生学习行为制约着课堂动态生成.首先,学生的关注角度是多维的,从部分电路欧姆定律、闭合电路欧姆定律、等效方法和误差分析等进行思考,除回答问题的学生之外,可能还会有更多的角度;第二,基于课堂教学,使学生回答受到情景本身的约束;第三,教师的指导语或点评的方式,直接或间接影响学生的思考方式.因此,让学生从解决问题的角度出发,教师要判断学生的回答与“预设”的差异,进一步引导,学生在发现新的问题后,教师又要进行新的判断和引导.这样,生成性的教学,的确对教师专业判断力提出更高要求.

教师教学行为包含着对情景的设置、教学活动的组织等.从本例中可看出,教师教学行为对课堂动态生成产生影响.第一,教师教学设计(正是所谓教学“预设”)与课堂“生成”之间存在差异.而对待这种差异的方法,往往是教师总是在教学上设法使学生往“预设”好的方向去引导;第二,当出现与预设不一致时,往往会采取置之不理,或是把自己认为是正确的观点呈现出来;第三,教师常会认为“学生怎么会这样理解”,但没有去分析现象背后的真实“原因”,在出现这种情况下,即使把正确答案呈现给学生,学生其实并不一定认可;第四,课堂上正在发生的“关键事件”,授课者或听课者往往从表象出发去解读,以是否完成教学任务为判断的依据,这样实际偏离教学的本质.

4 教师教学的提升:形成课堂分析和判断的能力

关于“专业判断力”,David Tripp认为,是通过经验和专业理论知识进行专业推测的一种能力.[3]专业判断力使教学成为一种专业,而不是一种技术熟练的行业或职业.理解教学过程中的现象,需要关注教学的“关键事件”,要知道发生了什么,还要学会分析事件产生的深层结构.这种结构本质就是一种隐性课程.在这种隐性的课程中,教师与学生遵从的是一种规则(或学习的程序),这种隐性的课程还会表现出不同的方面,课堂话语情景、学生对理解的评价与教师评价之间的不对称性.课堂生成的资源是丰富多彩的,真正的教学艺术就是在这种没有“标准答案”的环境下,发挥出教师的专业判断力.教师教学过程实施,不是一种回避“生成”的“机智”,而是需要一种综合的专业判断力.

1 刘良华.从“现象学”到“叙事研究”[J].全球教育展望,2006(7):40-43.

2 张建奋.适应性与适切性:物理教学行动的结构分析[M].广州:暨南大学出版社,2012:194.

3 Tripp D,邓妍妍等译.教学中的关键事件[M].石家庄:河北人民出版社,2007:14-17.