由2014年中考实验考查演绎的应对策略

季 涛

(大丰市三圩初级中学,江苏 大丰 224112)

1 问题的提出

纵观2014年全国各地中考试题,特别是实验及演绎问题的考查,可以说是“远观相似近看不同”,即年年岁岁题不同,岁岁年年型相似.在新课程标准指导下,实验问题更加回归到教学本质上来,即在注重实验问题的考查基础上,更加注重学生兴趣的激发,动口与动手能力的考查,进而体现从生活走向物理,从物理走向社会的科学本质等.为此本文对实验考查归纳为“一观察、二动口、三动手、四探究、五热点”这5点命题精髓,同时结合几道相关的中考试题加以赏析,感受实验考查的新颖性和演变性,同时也为以后的中考实验复习提供一些借鉴与参考.

2 五点命题精髓和应对策略

2.1 一观察,即让学生在生活中有观察发现的机会

物理现象来源于生活,生活中不乏奇妙的物理现象,每个人都有发现现象机会,但视而不见的现象却是屡见不鲜的,这就需要在生活中有观察发现的机会.

图1 猫的头部

例1.(2014年宁波中考题)若图1中猫的头部位置保持不变,把镜子沿MN截成两半,并分别向两侧平移一段距离,则猫的头部通过左、右两半面镜子

(A)都不能成像.

(B)各成半个像,合起来成一个完整的像.

(C)都成完整的像,且两个像在同一位置.

(D)都成完整的像,且两个像在不同位置.解析:根据平面镜成像特点可知,截成两半的平面镜依然都能成完整的像,又因为猫在平面镜前的位置固定,所以猫通过截成两半的平面镜成的两个像在同一位置,即选择(C)选项.

图2 小朋友打量自己

例2.(2014 年株 洲中考题)图2中是一位小朋友正在打量玻璃幕墙中的自己的一幅照片.下列说法正确的是

(A)小朋友能打量自己是利用了光的反射.

(B)小朋友在右侧,左侧为他在玻璃幕墙中的像.

(C)小朋友不可能在玻璃幕墙中看到自己的后脑勺,故照片一定是合成的.

(D)照相机不可能拍到小朋友在玻璃幕墙中的虚像,故照片一定是合成的.

解析:小朋友能看到自己的像是光的反射.从这幅照片可以看出,照片是我们用照相机拍摄的,小朋友看不到自己的后脑勺.这里的关键是如何辨别照片中小朋友和他的像.可以假设如果小朋友在右侧,我们不能看到面部的全部,只能看到其面部的一部分(或以白色的帽檐为例),但可以看到其虚像比真人多一些范围,所以小朋友在右侧,左侧为他在玻璃幕墙中的像,所以选择(A)、(B)选项.

应对策略:这些都是源自于生活实践的问题,不需要死记硬背,也不是综合性强、复杂程度高的题目,这里的关键是需要观察生活.生活是学习物理、参与实验的试金石,通过观察并思考,从而发现问题,进而认识生活现象中蕴含的物理知识.例如,2012年央视春晚刘谦魔术“幻镜”就是充分利用了平面镜成像的特点,给人以神秘、神奇、不可思议的感受;我国宇航员王亚平太空实验为我们展示了失重条件下地面和空中现象的异同,给我们的学生学习物理、激发兴趣提供了很好的素材等.生活中处处有物理现象,希望我们的学生成为善于观察、不断思考的学习者.

2.2 二动口,即关注学生动口条件下好奇心和求知欲的激发

兴趣是学生学习的第一教师,培养学生观察现象、描述现象、揭秘本质是可以激发好奇心和求知欲,然而有部分教师在实验教学中完全靠一支粉笔谈实验,还只停留在知识与技能的传授上.这样,久而久之学生的好奇心和求知欲就会逐渐磨灭,所以我们需要让学生完全科学地参与实验,让动口成为好奇心和求知欲激发的重要条件.

图3 “S”形弯道

例3.(2014 年 黄冈中考题)小宇在家观看汽车拉力赛的电视节目,发现汽车行驶速度很快.其中途经一段“S”形弯道时,如图3.则现场观看的观众为了更安全,应站的位置是图3中的

(A)甲、丙. (B)甲、丁.

(C)乙、丙. (D)乙、丁.

解析:这是一道源于生活的物理题,由图3可知,当车在路上行驶时,如果车失去控制,由于惯性,车将会沿原来运动的方向冲出,即会冲到图中的甲区和丁区,故人在乙区或丙区是安全的,即(C)选项正确.

例4.(2014年宜宾中考题)图4中,正确表示水沸腾时杯底气泡向上升的图示是

图4

解析:水沸腾实验很简单,只要动手操作就可以完全掌握.水沸腾前,由于上层水温较低,气泡在上升过程中液化而变小;水沸腾时,整个容器中的水温相同,气泡上升,水压变小,气泡变大,即(A)选项正确.

应对策略:通过观察和实验是学生动口的前提,是有效激发学生的好奇心和求知欲的保证,是全面激发兴趣的关键.面对生活中的各种现象问一问为什么?怎么样?怎么办?让问题始终围绕在我们身边,通过“直觉诱发——动手参与——探究提升”进而使好奇心转化为求知欲.例如,看到烧水过程的现象,探究水在沸腾过程中温度、气泡等变化规律;看到发电机会发电,使我们想到电磁感应,探究做此实验时需要注意什么;凸透镜能成放大的像,也能成缩小的像,那么凸透镜成像有什么规律等等.通过观察这些现象使好奇心和求知欲得到激发,也就能为探究实验提供保障.

2.3 三动手,即给学生动口并动手的操作机会

在物理学习中不仅要动口,还要动手,不仅要做实验,而且要全面开发实验的教学功能,让物理教学始终不离实验.其实动手实验与动脑思考是不可截然分开的,动手做实验中既有动手的乐趣,又有动脑思考的享受,在不断创新实验中增长创造的才能,体验每次动手实验带来的喜怒哀乐,同时又会反补于好奇心和求知欲的激发.

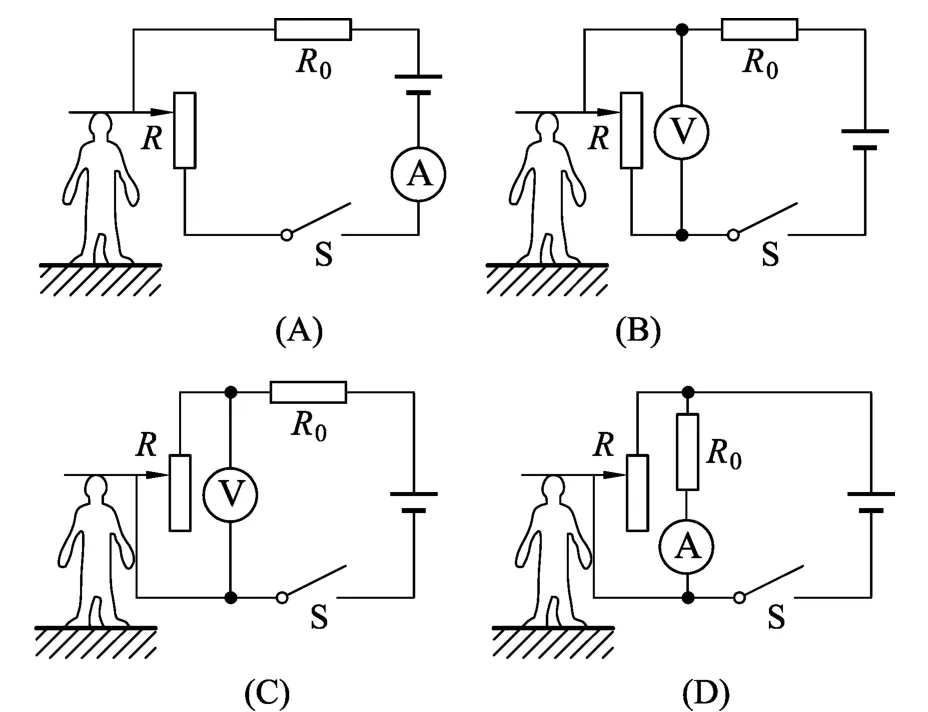

例5.(2014年济宁中考题)小梦为济宁市2014年5月份的体育测试设计了一个电子身高测量仪.在图5所示的4个电路中,R0是定值电阻,R是滑动变阻器,电源电压不变,滑片会随身高上下平稳移动.那么,能够实现身高越高,电压表或电流表示数越大的电路是

图5 电子身高测量仪

例6.(2014年福州中考题)为反对浪费,响应“光盘行动”,小明为自助餐厅的餐桌设计了“光盘仪”.餐盘放在载盘台上,若盘内剩余食物的质量达到或超过规定位,人一旦离开餐桌,提示器就会发出提示音,其原理图如图6所示.电源电压3V不变.提示器的电阻R0恒为50Ω,传感器R1的阻值随载盘台所载质量变化的关系如表1所示.当开关S闭合后,问:

图6 原理图

表1 食物质量m与传感器R1的数据

(1)根据表中数据,当载盘台所载质量是100g时,R1的阻值是多少?电路中的电流是多少?

(2)在第(1)问的基础上,通电5s,电流通过R1产生的热量是多少?

(3)当电路中的电流达到0.03A时,提示器会发出提示音.若空餐盘质量为100g,此时盘内剩余食物的质量是多少?

解析:本题是在学习完欧姆定律知识以后,动手为餐桌设计了“光盘仪”,由设计的原理图可以引发一系列问题.

(1)先根据表1中数据读出,当载盘台所载质量是100g时对应R1的阻值,然后根据串联电路电阻特点求出电路的总电阻,最后根据欧姆定律求出电路中的电流;

(2)根据Q=I2Rt即可求出,通电5s时电流通过R1产生的热量;

(3)先根据欧姆定律的变形公式求出电路中电流为0.03A时电路的电阻,然后根据串联电路电阻的特点求出传感器的阻值,并从表1中读出对应载盘台上物体的质量,进一步求出盘内剩余食物的质量.

应对策略:动手操作实验是联系物理教学和图7中“三要”的桥梁.在物理实验教学中,一定要给学生动手操作的机会,让学生在动手操作中提升自己的科学素养.例如制作一个简易的电动机模型,怎样才能使其连续转动呢?如何动手设计调光灯,并且科学合理几乎不浪费电能呢?透过圆柱形透明玻璃杯观察书本上的字会是什么形状呢?这些都说明,亲自动手参与实验的重要性.

图7 桥梁图

2.4 四探究,即在动手操作下关注科学探究的本质特征

探究是实验教学的核心环节,是在动手操作下关注科学探究的本质特征.物理教学中的科学探究需要注意以下问题:什么是探究?完成7个要素就是探究了吗?怎么进行探究?是否一定要按7个要素来探究问题?这些都是实施科学探究教学中需要考虑的问题,物理教学中的这种探究不是对前辈总结的结论、规律、定律或生活现象等重复再现,而是需要使学生在探究过程中学习知识,有新的发现,进而提升科学素养,这也是决定探究过程中创新性本质的内涵所在.

例7.(2014年济宁中考题)小梦参加了5月份的实验操作考试.表2中记录的是小梦与其他3位学生测出的小石块密度值(注:经查密度表可知,石块的密度为2.50g/cm3),下列说法正确的是

表2 学生实验结果

(A)4位考生的实验都失败了,因为密度表中石块的密度为2.50g/cm3.

(B)只有小满的数据可以接受,因为他的数据最接近密度表中的数据.

(C)只有张扬的数据不可以接受,因为他的数据偏差最大.

(D)只要实验操作正确,数据真实,上述数据均有效.

解析:对于物理实验过程中实验记录数据的处理,一定要尊重实事求是的原则.实验过程中出现误差也是在所难免的,但千万不能为了实验数据而拼凑数据.所以对于上面4位考生测出的数据,无论是偏大些,还是偏小些,只要实验操作正确,数据真实,上述数据均有效.

应对策略:在科学探究过程中,需要以满腔的热情,捕捉学生发现和提出有价值的问题,即使是无意义或暂时不能解决的问题,都应该鼓励学生的科学质疑精神,让学生体会到科学探究带来的无穷乐趣.例如大棚里面的蔬菜到底喜欢什么色光?从滑冰运动员的滑冰事实探究滑动摩擦力与压强有关吗?在研究并联电路电流的特点时,发现和提出为什么并联灯泡越多后,灯泡的亮度会变暗,灯泡的亮暗由什么决定呢?这些都是需要在探究下解决并逐步生成新的“发现”,只是探究实验不是纯粹的归纳探索,需要反复的猜想和验证,不能为了得出结论、寻找规律等而拼凑实验现象和数据等,需要尊重实事求是的原则.

2.5 五热点,即动口动手关注STS热点问题

通过物理实验的探究让学生学习和探索掌握物理的基础知识与基本技能,并能将其运用于实践,分析和解决与物理有关的热点问题,即从生活走向物理,从物理走向社会,使学生的综合素养得到空前提高.

例8.(2014年荆州中考题)“PM2.5”是指大气中直径小于或等于2.5μm的颗粒物,被人体吸入后会对人体健康造成危害,它是空气质量的重要污染源,荆州是全国113个空气质量监测城市之一,以下措施中会使空气中PM2.5污染增大的是

(A)禁止焚烧秸秆.

(B)提倡使用太阳能设备.

(C)发展核电代替部分煤发电.

(D)提倡城市居民开车出行.

解析:治理环境污染是当前即为热点的问题之一,其中“PM2.5”是空气中的重要污染源,所以需要尽量减少“PM2.5”的产生,即禁烧秸秆、少用煤发电、多使用太阳能设备等等,即(D)选项正确.

应对策略:热点问题的考查素材一般源于生活、社会、科技成果等,常具有“高起点、低落点”的特点,考查知识简单,基本蕴含在信息之中,例如,2013年苏州市中考试题中的阅读材料“石墨烯——改变世界的神奇新材料”就是一个较好的热点素材.对于此类热点问题的处理,应引导学生平时注意收集热点文字、图像、信息等,通过联想、迁移、重组等方法将其转化为相应的物理情景和模型,这样热点问题的考查就会迎刃而解.

3 结语

在初三的物理复习教学中,只要我们务实抓住上述“五点命题精髓和应对策略”,激发学习兴趣、重视思维方法、提升科学素养,相信在今后的中考中一定能取得较为理想的成绩.

1 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准[S].北京:人民教育出版社,2011.

2 任才生,潘华君.年年岁岁花相似 岁岁年年题不同[J].物理教师,2014(6):79-81.