E-NCAP V8.0与J-NCAP行人保护性能试验规程对比*

林高泽 杨海燕 周大永 ,2 刘卫国 ,2 冯擎峰 ,2

(1.浙江吉利汽车研究院有限公司;2.浙江省汽车安全技术研究重点实验室)

根据世界卫生组织和道路交通特点[1],行人在道路交通事故中死亡率较高且属于弱势群体,行人保护的研究和立法日趋重要。欧盟和日本在行人保护的研究上处于国际领先水平,Euro-NCAP与Japan-NCAP(以下简称E-NCAP和J-NCAP)将行人保护列为新车安全评价试验的一项,并进行量化评分,而且行人保护在NCAP评价中占分比率逐渐增大。文章比较分析了E-NCAP行人保护试验规程V8.0版[2]和平成23年度(2011年)J-NCAP行人保护性能试验方法[3-4],使制造商及时了解E-NCAP新规范带来的试验变化和J-NCAP在新车评价上的差异,尤其是自2014年E-NCAP腿部评价是采用日本的Flex-PLI(Flexible Pedestrian LegformImpactor,柔性腿型冲击器),预示着Flex-PLI将取代目前广泛采用的TRL(Transport Research Laboratory,腿型冲击器,也叫做刚性腿型冲击器)。通过对E-NCAP和J-NCAP的深刻理解和研究,为行人保护评价纳入国内China-NCAP中,并对中国行人保护法规的完善提供参考。

1 头部碰撞对比分析

1.1 车辆标记与试验区域

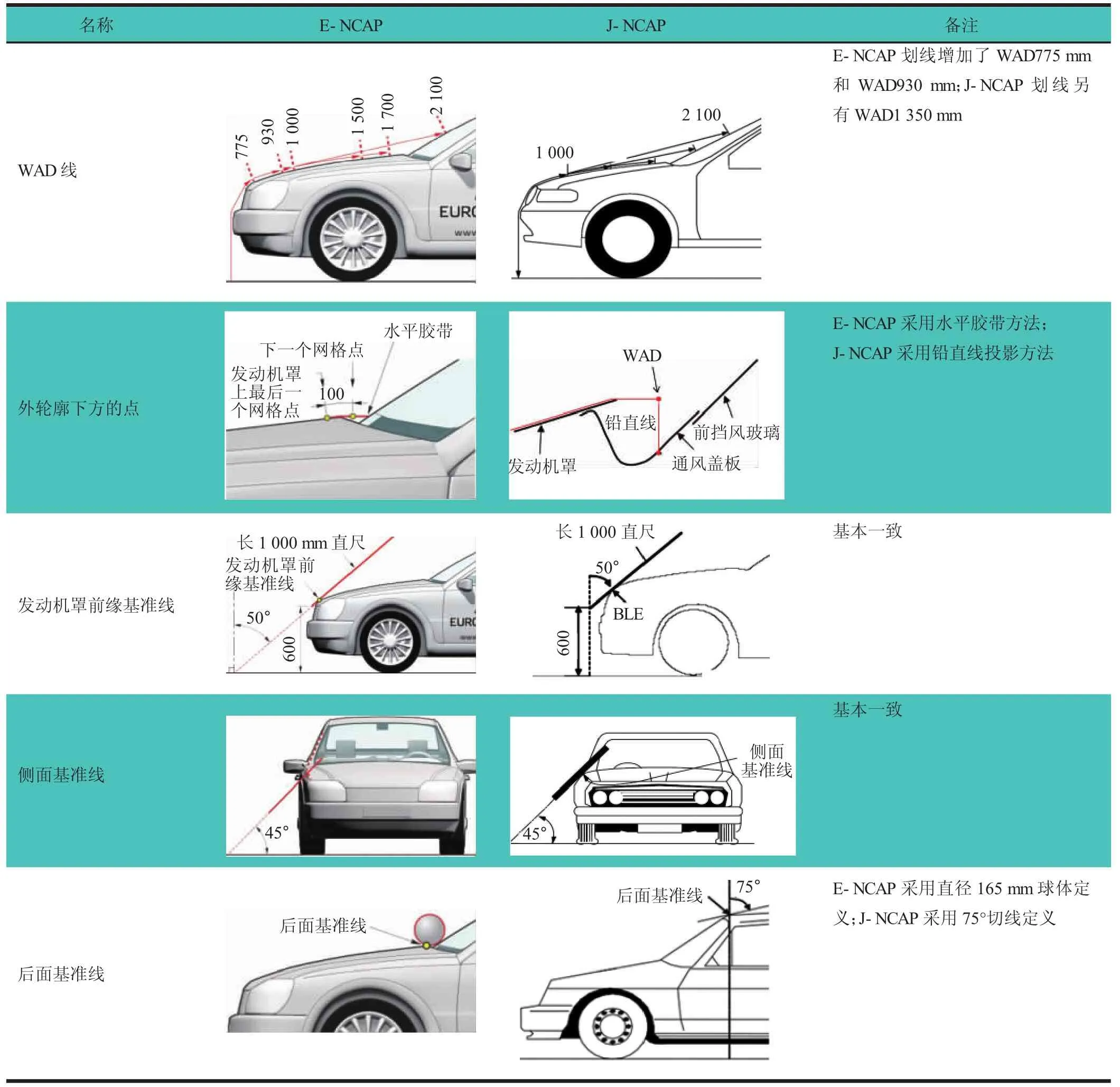

头部碰撞区域基本上由WAD线(wrap around distance包络线)、侧面基准线、发动机罩前缘基准线和后面基准线构成。表1示出E-NCAP与J-NCAP的车辆标记对比。

表1 E-NCAP与J-NCAP车辆标记对比

E-NCAP在V8.0版中增加了WAD775 mm和WAD930 mm的划线要求,专门用于大腿碰撞区域的标记;J-NCAP划线有WAD1 350 mm线,用于头部碰撞区域划分;其余的WAD线、发动机罩前缘基准线及侧面基准线与J-NCAP定义一致。对外轮廓下方的点E-NCAP采用的是水平胶带法,点不落在车辆结构上,而J-NCAP采用的是铅直线投影法,点落在车辆结构上。后面基准线的定义两者有很大的区别:E-NCAP采用的是直径165 mm的球体与前挡风玻璃底端接触同时在车辆前端结构上横向滚动,球体与车辆前部结构最后接触点所形成的几何轨迹;而J-NCAP采用长700 mm的直尺与车辆纵向垂直面倾斜75°,并保持与车辆上端表面(一般是挡风玻璃上端)相接触时,其接触点所形成的几何轨迹。

E-NCAP头部碰撞区域示意图,如图1所示。在WAD1 000 mm和WAD1 500 mm线之间的碰撞点为儿童头部碰撞区域,WAD1 700 mm和WAD2 100 mm线之间的碰撞点为成人头部碰撞区域,WAD1 500 mm和后面基准线之间的为儿童头部碰撞区域,后面基准线和WAD1 700 mm之间为成人头部碰撞区域。

J-NCAP头部碰撞区域由前部试验线,后部试验线和侧面基准线组成。其中前部试验线即为WAD1 000 mm线;后部试验线由以下几个条件决定。

1)WAD2 100 mm线和后面基准线比较,测量取最前点;

2)车辆纵向垂直平面平行并离地距离1 900 mm线,如图2a所示。与和1)中得出的后部试验线比较,测量取最前点。

举例:如图2a所示,J-NCAP定义后部基准线是长700 mm的直尺与车辆纵向垂直面倾斜75°,并保持与车辆上端表面相接触时,其接触点所形成的几何轨迹;WAD2 100 mm线与该后部基准线相比较,由图2a知WAD2 100 mm线在前端,则取WAD2 100 mm线为后部试验线;然后将WAD2 100 mm线与1 900线比较,由图2a知WAD2 100 mm线在前端,则WAD2 100 mm线为最终的后部试验线。

如图2b所示,J-NCAP采用WAD 1 000 mm线、WAD 1 350 mm线、WAD1 700 mm线和后部试验线的12等分点对头型试验区域进行12等分,共形成72个小区。WAD1 700 mm与后部试验线之间的区域为碰撞I区,标记为A。A区分为A1~A66个小区,A1又再细分为 a,b,c,d4 个小区,依次类推。WAD1 350 mm与WAD1 700 mm线之间的区域为碰撞II区,标记为M;WAD 1 000 mm与WAD 1 350 mm线之间的区域为碰撞III区,标记为C;M区和C区与A区类似划分各个小区域。

其中,碰撞I区为成人头部碰撞区域,碰撞II区和碰撞III区为儿童头部碰撞区域。由上述可知,J-NCAP的儿童头部碰撞区域比E-NCAP的碰撞区域大。

1.2 冲击位置与冲击条件

在图1所示的E-NCAP中,碰撞区域内选任意网格点作为冲击位置,第2冲击点与前1个冲击点的距离至少在165 mm以上。在J-NCAP中,侧面基准线及其82.5 mm偏置线之间的区域为非试验区域,如图3所示,即该区域不能选择为试验冲击位置;冲击位置至少距离图3所示碰撞区域边界线10 mm以上;第2个冲击点与前1个冲击点之间的距离至少在110 mm以上(在特殊碰撞区域,如雨刮区域,选点距离可以<110 mm)。

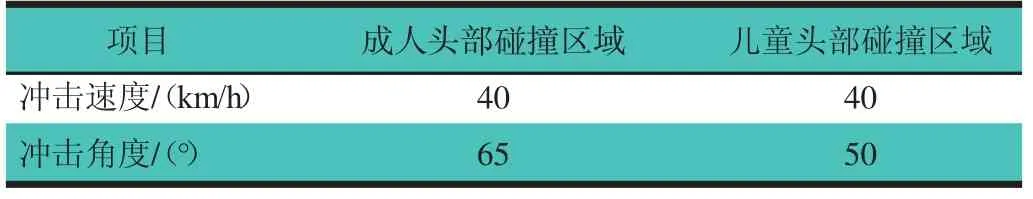

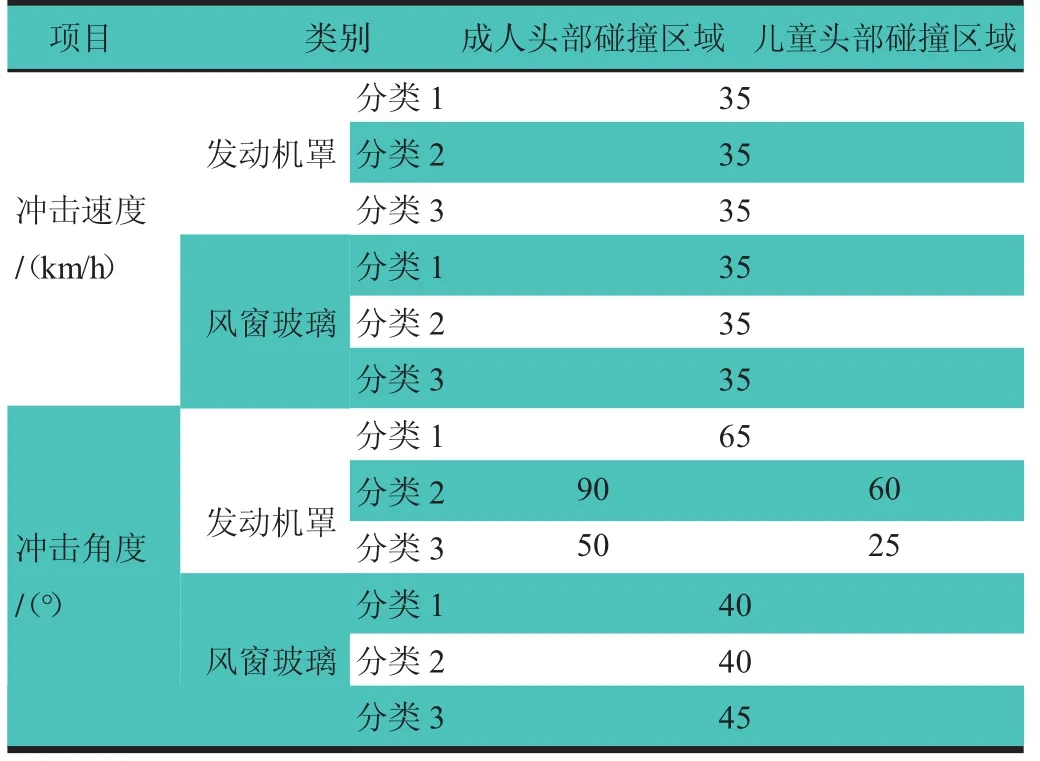

E-NCAP和J-NCAP冲击速度和冲击角度对比,如表2和表3所示。表3中分类1表示BLE(Bonnet Leading Edge,发动机罩前端)离地高度≤835 mm;分类2表示BLE离地距离>835 mm;分类3表示发动机罩角度≥30°。

表2 E-NCAP冲击速度和冲击角度

表3 J-NCAP冲击速度和冲击角度

1.3 试验省略区域

E-NCAP和J-NCAP在挡风玻璃碰撞区域均有试验省略区域(默认满分或者0分的区域),但条件有差异。

E-NCAP中,定义离挡风玻璃黑色轮廓线大于165 mm的区域为默认绿色区域,即满分区域,如图4a所示。但在此区域内有直接安装在挡风玻璃下的结构(如传感器系统)或者位于挡风玻璃底部的结构在冲击方向上距离玻璃<100 mm的点均不能默认为绿色。

J-NCAP中,定义离挡风玻璃侧面轮廓和上端轮廓最外侧>82.5 mm的线以及位于挡风玻璃底部结构在冲击方向上距离玻璃>80 mm的线组成的区域为默认绿色区域,即试验省略区域,如图4b所示。

E-NCAP和J-NCAP均定义A柱上的点为默认红色区域,即零分区域,汽车厂商如能提供有效依据(如A柱上配备行人保护安全气囊)能证明A柱上的碰撞点可以得分,则可以对该点进行试验。

2 腿部碰撞对比分析

自2000年,日本汽车研究机构JARI(Japan Automobile Research Institute)和日本汽车工业协会JAMA(Japan Automobile Manufacturers Association,Inc.)开始对柔性腿型Flex-PLI进行研究,其安装在胫骨的力传感器及膝关节的位移传感器能够更真实模拟行人下肢骨折及膝部韧带拉伤,最终将柔性腿型工况增加到J-NCAP中,并积极向全世界NCAP机构进行推广[5]。从2014年E-NCAP开始正式采用Flex-PLI进行下腿型碰撞评估[6]。Flex-PLI结构,如图5所示,由4个主要部分组成:大腿部、胫部、膝部和皮肤,总长度为928 mm,质量为13.2 kg,其中大腿部、膝部和胫部长度分别为339,185,404 mm。

J-NCAP还没有将行人保护大腿碰撞纳入其试验规程中,文章不做大腿碰撞对比。

2.1 车辆标记与试验区域

腿部碰撞区域由保险杠角、保险杠上部基准线和保险杠下部基准线构成,在E-NCAP和J-NCAP中,以上的标记方法基本一致。

自2014年,E-NCAP对腿部碰撞区域采用100 mm网格点划分的方法,定义为:从车辆中心线与保险杠上部基准线的交点开始,直到保险杠角或者保险杠碰撞区域边缘,在Y方向上每隔100 mm标记一个网格点,最外端网格点距小腿碰撞边缘的距离不超过50 mm,以L0点为中心,车辆左侧标记为正,分别为L1,L2,L3,L4,L5,L6;右侧为负,分别为 L-1,L-2,L-3,L-4,L-5,L-6,如图6a所示。J-NCAP对腿部碰撞区域采用将保险杠上部参考线与保险杠角形成的区域分为碰撞L1区、碰撞L2区和碰撞L3区;再将L1大区分为2个小区,标记L1A和L1B,依次类推,共6个碰撞区域。如图6b所示。E-NCAP的网格点碰撞要求更严格一点。

2.2 冲击位置和冲击条件

E-NCAP中,试验选点原则是:从L0开始,每隔1个网格点就是1个试验点。如图6a所示,如果选择L0进行测试,则相应的测试点为L0/L-2/L-4等,如果选择L1进行测试,则相应的测试点为L3/L5等。

J-NCAP中,小腿试验官方最多选定3个碰撞点,每个碰撞点间隔>132 mm,若不足132 mm,则选择对称位置。

两者均为Flex-PLI以40 km/h速度冲击前保险杠,离地高度75 mm,如图7所示。

3 某车型NCAP碰撞测试及评分

根据上述E-NCAP和J-NCAP的对比分析,对某车型进行头部和柔性腿碰撞试验,如图8所示。

根据仿真和试验结果对改进车型进行E-NCAP和J-NCAP行人保护性能评价,具体评分标准及算法参照E-NCAP的评价规程[2]和J-NCAP的车辆安全性能手册[6]。

该车型在E-NCAP中,头部碰撞点有186个网格点,选择18个碰撞点作为试验点;柔性腿碰撞选择4个碰撞点为试验点。E-NCAP头部得分为14分,腿部得分为5.8分,总分19.8分,达到2015版E-NCAP四星水平。E-NCAP行人保护得分分布图,如图9所示。

在J-NCAP中,头部碰撞有18个碰撞大区域,72个碰撞小区域,选择18个碰撞点作为试验点;柔性腿碰撞选择3个碰撞点为试验点。J-NCAP头部得分为2.34分,腿部得分为3.92分,总分为68.375分。星级水平需结合乘员得分总和来确定。J-NCAP行人保护得分分布图,如图10所示。

4 结论

E-NCAP V8.0与平成23年度(2011年)J-NCAP在头部试验规程上有较大的差异,从碰撞区域的划分,后部试验线的判定到碰撞选点及碰撞头部冲击器的选择都有不同,E-NCAP对头部和腿部均采用网格点试验方法,要求汽车厂商有较高的CAE仿真能力,而J-NCAP则要求汽车厂商有较高的行人保护试验能力;腿部碰撞E-NCAP采用了日本研发的Flex-PLI模型,该腿型更能真实模拟行人腿部损伤,将取代目前广泛采用的TRL腿型。从整体来看,E-NCAP的行人保护要求更高一些,网格点试验方法更能客观评价车辆的行人保护性能。